- +1

我们能看到更多颜色吗?

原创 Xhaiden 神经现实 收录于合集#深度 | Deep-diving 430 个 #认知科学 155 个

世界的五彩斑斓,离不开我们对不同颜色的感知。通常,人类及其他灵长类动物都只有三种类型的视锥细胞,只能识别三原色:红色、绿色和蓝色,而许多哺乳动物的视觉却只能看到两种:蓝色和绿色,但鸟类、鱼类则能看到更多的颜色:红色、绿色、蓝色和紫外光色(ultraviolet)。尽管视觉系统的输入只包含三原色,但人类能感知到的颜色远不止于此,借由三原色的组合,人们能辨识千万种色彩。既然大脑能够将三种颜色输入输出为丰富的颜色,那么,我们能否训练大脑以解锁更多的颜色呢?

古老的视觉系统

早在8亿年前,眼睛便随着地球上最早期的生物开始了漫长的演化之旅。萨塞克斯大学教授汤姆·巴登(Tom Baden)提到,“古老的生物们生活在水下,区分昼夜、感知水深,识别光源的能力有助于生存。”于是,在距今5亿多年前的寒武纪大爆发期间,褪黑素受体突变为视蛋白,成为了几乎所有光感受器的基础,进而导致了脊椎动物视网膜的出现[1]。

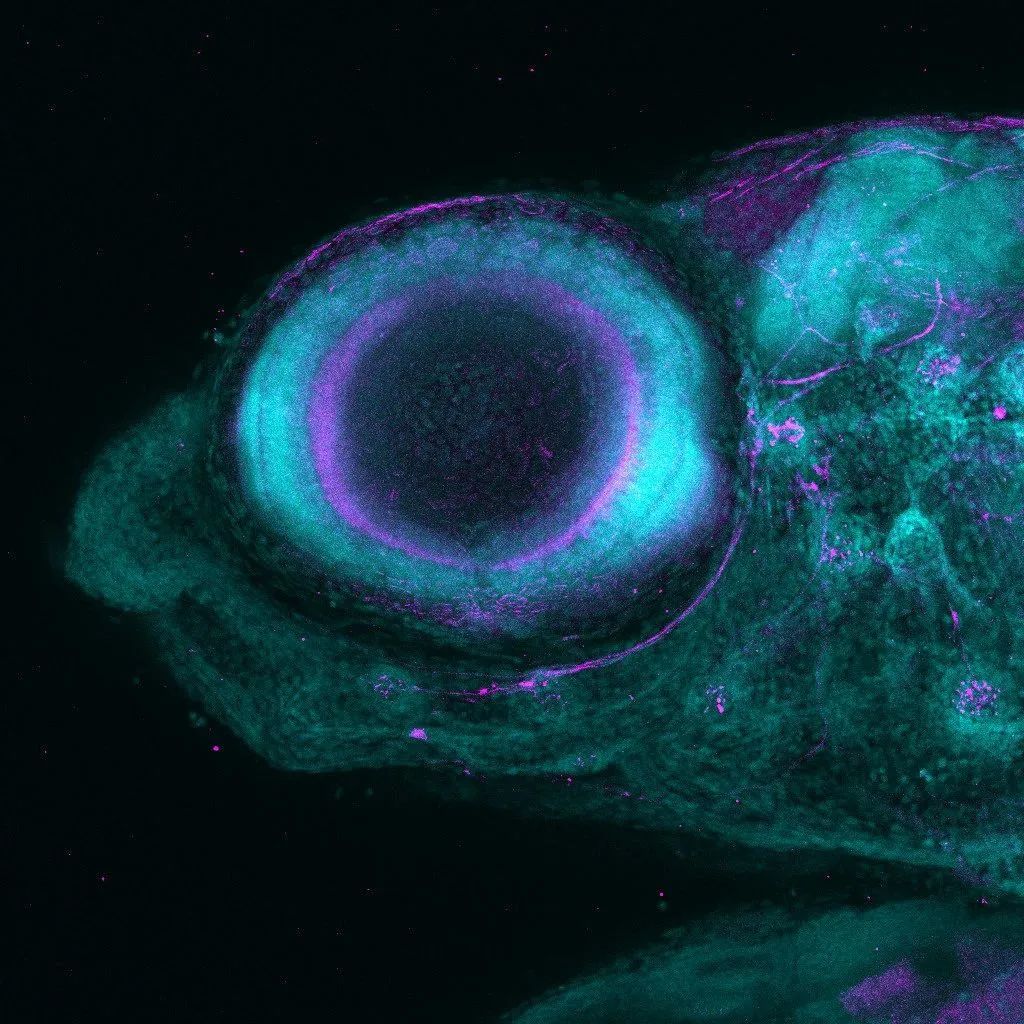

生物先祖们对颜色的识别能力如何呢?巴登教授团队使用斑马鱼作为生物先祖的模型,借助双光子成像与计算分析技术(two-photon imaging and computational analysis)以及专业相机和测光仪。他们发现,非哺乳类的脊椎动物在处理颜色和灰度信息方面比人类简单且高效得多。

“与人类不同,斑马鱼有4种视锥细胞,红色、绿色、蓝色和紫外光色。”视锥细胞位于视网膜上,我们通常认为不同类型的视锥细胞会对不同颜色的光线做出反应,如红色对应红光。然而,斑马鱼的视觉系统打破了上述假设[2]。

巴登教授团队的研究发现,斑马鱼的红色视锥细胞感受明度信息,绿色和蓝色视锥细胞感受颜色,紫外光色视锥细胞帮助识别食物。同时,斑马鱼对颜色的识别加工发生在光感受器的输出突触中,即在视网膜上完成[1]。而相比之下,人类的颜色视觉要求视觉回路从颜色信息中分离出明度信息,在自然状态下,这些信息基本是纠缠在一起的,要解离它们并非易事,有时需要相当多的神经元参与[2]。

在共聚焦显微镜下,突出线上出的斑马鱼幼苗眼睛中的神经细胞

—

University of Sussex

世界的色彩因物种而异

斑马鱼的颜色加工被巴登教授称为“鱼的策略”。他认为,该策略可能与脊椎动物的视觉起源更为接近。回溯演化历史,在恐龙统治地球的时期,早期哺乳动物被认为逃往了森林谋求生存,它们逐渐演变为了夜行的生活方式,丧失了两类视锥光感受器。因此大多数哺乳动物的世界都只有两种颜色,包括犬、猫、马、甚至仓鼠和老鼠在内,只能区分蓝色和绿色,不能区分绿色和红色,换言之,它们都是人类眼中的“红绿色盲”。

随着演化的进行,灵长类(如人类、黑猩猩、大猩猩等)重新获得了一些丧失的颜色视觉能力。但就像是手机中的计算摄影,灵长类重获的颜色视觉能力需要大量的计算,是大脑而非眼睛,让我们感知到不同颜色,并且区分颜色这一复杂的过程,需要我们从婴幼儿时期随大脑发育不断习得。

人类的颜色视觉的确比斑马鱼要复杂得多。斑马鱼的4种视锥细胞均扮演神经元的功能,有着不同的细胞表层蛋白质,因此能够直接且便捷地区分不同波长的光线。而按照光线的波长不同,人类的3种视锥细胞依次对蓝、绿、红光做出反应,但视网膜回路本身不具备区分颜色的能力。简言之,同为视网膜及视锥细胞,斑马鱼能够完成从输入到输出颜色知觉的全过程,而人类仅仅只能对输入完成初步处理。

- Alex Maltsev -

颜色视觉是否能被塑造?

既然人类的颜色视觉主要由大脑负责,那么,我们是否有可能通过训练大脑的方式,拓宽人类的颜色视觉呢?

一些过往研究暗示了颜色认知的可塑性。例如,语言相对论认为语言和文化的差异会引发颜色认知的差异[3],戴维斯(Davies)等人针对英语、俄语和茨瓦那语(Setswana)群体的研究发现,茨瓦那语用“botala”表示蓝和绿;英语用“blue”和“green”两个词;俄语则使用“sinij”、“goluboj”和“zelenyj”区分绿、暗蓝和亮蓝。于是,在分类时,茨瓦那语被试倾向于把蓝绿色块归为一类,俄语被试则会把暗蓝和亮蓝分为两组[4]。类似地,张积家等人针对汉语和纳西语人群的研究发现了相同结果,纳西语不区分蓝绿,纳西人对蓝色和绿色的辨别与记忆也都较差[5]。

关于这一问题更为有力的答案,或许来自“四色视觉”(tetrachromacy)者。四色视觉者拥有4种视锥细胞,她们的第四种视锥细胞对光谱上的黄-绿区域最为敏感。如果说普通人最多能够区分100万种不同的颜色,那么四色视觉者被估计能看到的颜色即有100万种[6]。作为一名四色视觉者,澳大利亚印象派艺术家孔彻塔·安蒂科(Concetta Antico)在先天优势的基础上,长期且大量的艺术训练极大地加强了她的色彩能力,她的作品色彩之丰富令人叹为观止。安蒂科的例子或许能进一步表明,由于人类的颜色知觉主要由大脑完成,即使能够看到更多的颜色,颜色知觉的拓展可能依然离不开长期的塑造过程。

Hollyhocks

—

Concetta Antico

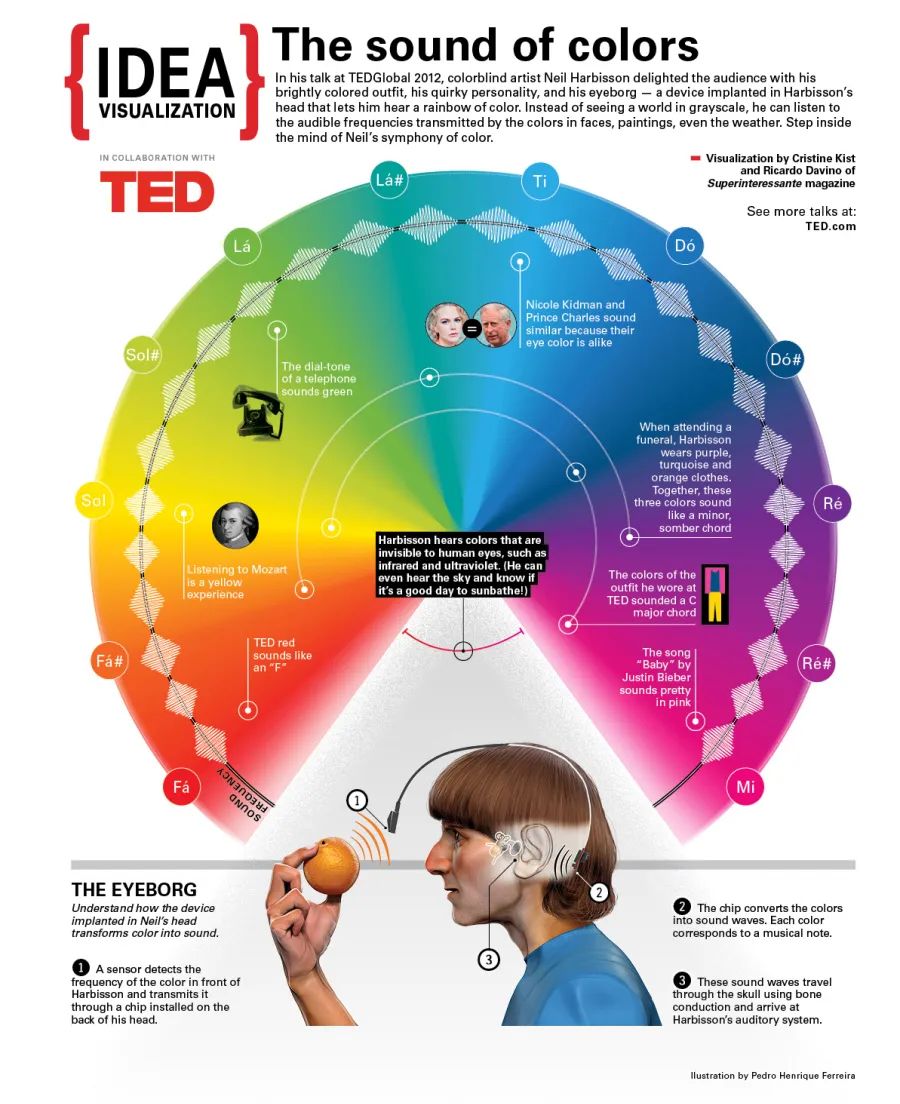

尼尔·哈比森(Neil Harbisson)的例子或许更为直截了当[7]。本是色盲的他,看见的只有灰色。但2006年固定在他颅骨里的天线“eyeborg”,将颜色转化为音符,让他“听到”了颜色。Eyeborg会将光的频率转换为声音的频率,通过骨传导传到哈比森的内耳。而哈比森则根据每种声音频率的不同来分辨色彩。甚至,这也能让他看到红外光和紫外光——“红外线是最低的声音,紫外线是最高的声音。”此外,他还扫描人们的面部,寻找不同的色调,将此转化为音调,并形成短小的音乐作品,来创建声音肖像。在他的作品中,视觉色彩变成了声乐,乐谱则变成了色彩缤纷的艺术。这何尝不是另一种由大脑构建的颜色视觉形式呢?

哈比森:色彩之声

—

https://ideas.ted.com/the-sound-of-color-neil-harbissons-talk-visualized/

https://www.ted.com/talks/neil_harbisson_i_listen_to_color

我们看到的一定是真实的世界吗?从颜色知觉的研究来看,世界或许远比我们感知到的复杂得多。在输入极为有限的情况下,人类究竟能够看到怎样多彩的世界,大脑才是决定者。

参考文献

[1] https://medicalxpress.com/news/2022-11-brains-1.html

[2] https://phys.org/news/2021-10-dont-green-envy-fish-distinguish.html

[3] Regier, T., & Kay, P. (2009). Language, thought, and color: Whorf was half right. Trends in Cognitive Sciences, 13, 439–446.

[4] Davies, I. R., Corbett, G. G., Laws, G., McGurk, H, St. Moss, A. E. G., & Smith, M. W. (1991). Linguistic basicness and colour information processing. International Journal of Psychology, 26, 311–327.

[5] J. Wang, J. Zhang. (2012). Color Terms and Color Cognition: Based on the Perspective of National Psychology. Advances in Psychological Science, 20(8), 1159-1168.

[6] https://www.sciencefocus.com/the-human-body/tetrachromacy/

[7]https://www.dezeen.com/2013/11/20/interview-with-human-cyborg-neil-harbisson/

作者:Xhaiden l 编辑:光影

排版:光影 l 封面:Alex Maltsev

本文来自微信公众号“神经现实”,谢绝转载到其它平台。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司