- +1

怀揣着“我就是不认输”的信条,她实现了与自然的一生约定 | 此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

珍·古道尔

与自然为友,便是与人类自身为友

很多人曾见过这张照片:一位白发苍苍的女士同她怀中的黑猩猩一同长啸,分享与动物之间跨物种、却的确存在的亲密感。被人称为“奔走的特雷莎修女”之称的珍·古道尔是在国际上享有声誉的动物学家和自然学家,也是联合国的和平使者。从1960年起,她开始在冈比森林进行对黑猩猩的行为研究,在近60年研究生涯中,她向科学界贡献了关于黑猩猩的不可估量的见解。

研究期间,珍看到动物的栖息地遭到人为破坏。为了拯救她心爱的黑猩猩,她意识到必须呼吁全球的人们去尊重动物、节约资源,倡导人与动物和自然和谐相处——环保理念的推行从来不是易事,她的一生也因此充满曲折和抗争,但她从未丧失希望,一直为了更好的未来持续努力着。珍身上呈现出来的混合特质是很少见的。她既有科学家坚定不移地寻求事实的精神,也有冒险家探究人类生命中最深刻问题的驱动力。

希望究竟是什么?希望是被动的还是主动的?希望和信仰、乐观主义有什么差别?当一切都看似无望时,我们应当如何保持希望?我们如何培育下一代人的希望?与畅销书作家道格拉斯·艾布拉姆斯一起,珍·古道尔通过三次诚挚而发人深省的对谈,探索了人类至为追求却又难以掌握的人性要素之一:希望。

珍·古道尔结合她非凡的职业生涯和人生经历,给出了关于希望的独到见解,并着重阐述了她认为人类仍保有希望的四个理由:不可思议的人类智识、自然的韧性、青年的力量和人类的不屈精神。这些理由充满了鲜活的案例、关切的对话和深刻的洞见,让我们领悟到希望之于人类的意义,以及我们应当如何行动才能建立一个更加美好的世界。

“作为一名科学家,你——”我开口说道。

“我认为我是一个自然学家。”她马上纠正了我。

“有什么不同?”我把自然学家看作会去野外的科学家,如此而已。

“自然学家,”珍说道,“是追寻自然的奥秘的人——他们在尝试理解自然的过程中,会倾听自然的声音并向自然学习。然而科学家更专注于事实以及如何去量化。科学家会问的问题是:为什么会有这种适应性?它如何帮助物种存续?”

“而作为一个自然学家你需要有共情、直觉——还有爱。你要准备好去理解椋鸟的啁啾,并对这种鸟儿的敏捷充满敬畏。它们是如何做到成群飞行时既保持紧凑的队形又不会互相撞上,几千只鸟就像合为一体一样俯冲回旋的?它们为什么要这么做,是因为好玩还是因为喜欢?”珍抬起头看着想象中的椋鸟,两只手像天空中一片又一片的鸟群一样上下飞舞。

我忽然仿佛看见珍还是一个年轻的自然学家时总是满心敬畏和惊奇的样子。这时下起了瓢泼大雨,中断了我们的谈话。其实不难想象珍年轻时的样子,当时她的希望和梦想看起来是那样遥不可及。

雨声渐息,我们重新开始谈话。我问珍对第一次非洲旅行还记得些什么,她闭上了眼睛。“就像一个童话,”她说道,“那是1957年,当时还没有往返航班,所以我是乘坐‘肯尼亚城堡号’客船去的。本来航程是两周,结果花了一个月,因为英国和埃及交战,苏伊士运河封航了。我们得一直向南驶到开普敦,绕过整个非洲大陆才到达蒙巴萨。那是一段神奇的旅程。”

珍当时梦想着去野外研究动物,这是她儿时看《杜立德医生》和《人猿泰山》的故事时就萌生的梦想。“泰山显然娶错了人,不该是那个珍。”她开玩笑说。珍令人难以置信的人生经历让全球各地许许多多的人深受启发与激励。在那时,女性并不会跨过半个地球去丛林里与野生动物共同生活,并写出它们的故事。正如珍所说:“也没有男性这么做过。”

我让她再多谈谈早年的事情。

“我在学校成绩挺不错的,”她说,“可我18岁毕业时没有钱上大学。我必须找份工作,于是我去上了秘书课程。无聊极了。但我母亲告诉我有机会就要抓住并且努力去做,不能放弃。”

“母亲那时候总会说一句话:‘如果你要做一件事,那就把它做好。’这句话成了我人生的一块基石。总有些事是你不想做、想赶紧跨过去的,但如果你总得去做,那就拿出你最大的本事。”

珍的机会来了。她的同窗好友邀请她去了肯尼亚的家庭农场,正是在那次拜访中她听说了路易斯·利基博士,那位穷其一生在非洲研究早期人类祖先化石遗迹的古人类学家。那时他是科里登博物馆(现内罗毕国家博物馆)的馆长。

“有人告诉我,如果我对动物感兴趣,就应该去见见利基,”珍说道,“所以我约了时间和他会面。我想我对非洲动物的了解程度给他留下了深刻印象,我把所有能找到的相关书籍都读过了。然后你猜怎么着,就在我见他的两天前,他的秘书突然离职,他正好需要找一个新秘书。所以你看,之前我所接受的无聊的老式秘书训练就这样派上了用场。”

她受邀加入了利基的工作团队,和他的妻子玛丽、另一位年轻的英国女性吉莉恩一起参与了对坦桑尼亚奥杜瓦伊峡谷早期人类遗迹的长年发掘工作。

“大概过去了快三个月的时候,路易斯说起了生活在坦噶尼喀湖东岸坦桑尼亚森林中的黑猩猩群。当时那里叫坦噶尼喀,受英国殖民统治。他告诉我那片黑猩猩栖息地十分偏远,沿途崎岖,有很多危险的动物出没,还提到黑猩猩的力气可能比人要大四倍之多。唉,我对利基设想的这种冒险简直向往得不得了。他还告诉我他正在物色一个人,这个人头脑要足够灵活开放,对探究要充满热情,还得热爱动物并极度有耐心。”

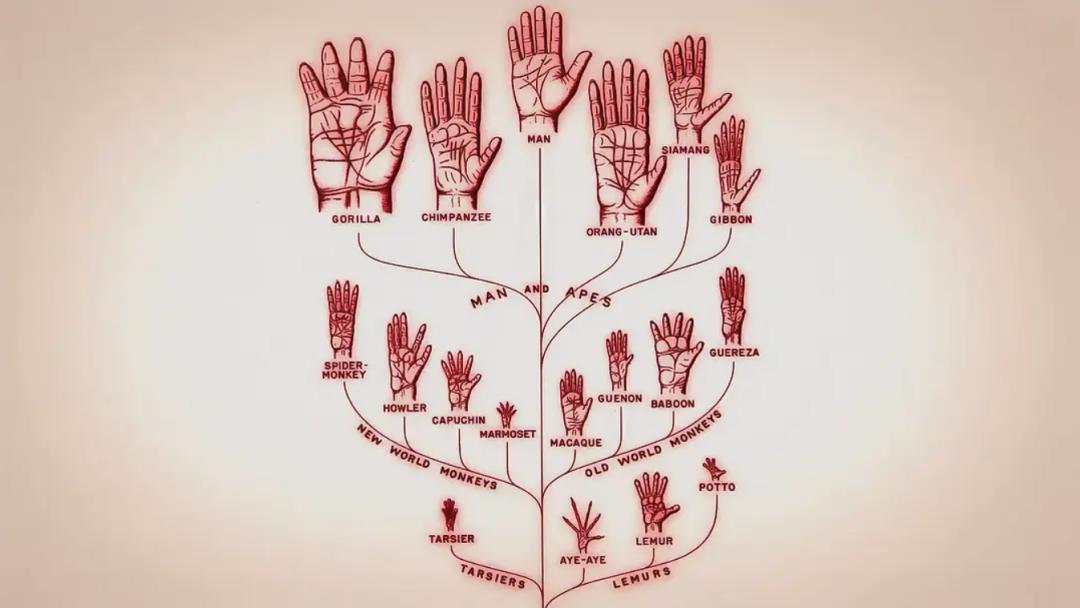

利基相信,理解与人类亲缘关系最近的动物在野生环境下的行为也许能揭示人类自身的进化历程。他之所以想找人来做这项研究,是因为尽管化石能告诉我们很多事——比如我们能依据骨骼推断出生物的外形,用牙齿磨损情况推断生物的食谱,但唯独行为是无法形成化石的。他相信在大约600万年前,有一种像猿又像人的生物是我们共同的祖先。他的推论是,如果现代黑猩猩(和我们人类基因序列的相似性高达99%)会展现出和现代人类相似乃至相同的行为,那么这一行为可能源自我们共同的祖先。此后人类和黑猩猩虽然走上了不同的演化道路,但这些行为自始至终保留了下来。他认为这能够帮助他更好地推断我们石器时代祖先的行为。

“我完全没有想到他会考虑我,”珍说道,“当他问我是否准备好承担这项任务时,我简直不敢相信!”珍回忆着导师,脸上浮现出微笑。“路易斯是真正的人中翘楚,”她说,“不论是在智力、见识还是体格上;而且他极为幽默。利基花了一年时间来落实经费。英国政府一开始拒绝批准,因为想到要让一位白人女性独自进入丛林,他们吓坏了。在利基的坚持下,他们终于同意了,但提出了一项条件:我不能一个人去,必须有一位‘欧洲人’和我同去。路易斯的考虑是这个人要能给我提供幕后支持,而不是与我竞争,因此认为我母亲是最佳人选。我想他应该没有多费唇舌,因为我母亲本来就热爱挑战。没有她在,这次‘远征’是不可能成行的。”

“科里登博物馆的植物学家伯纳德·福德科特(Bernard Verdcourt)开着一辆超载的短轴距路虎把我们带到了离贡贝最近的城镇基戈马。我们走的几乎全是土路,坑坑洼洼,印着深深的车辙。他后来承认,把我们放下时他没指望能见到我们俩活着回来。”

然而,比起可能存在的危险,珍更担心的是怎么完成任务。她停顿了一下,我催着她继续说下去。“你在贡贝的时候给家人写信说:‘我的未来也太滑稽了,我只能蹲守在这儿,跟黑猩猩似的待在我的石头上,从身上拔出各种植物的刺,一想到古道尔小姐被人说是在某处开展科学研究,我就觉得好笑。’能跟我谈谈那些希望和绝望交织的时刻吗?”我问道,急着想了解她所经历的那种不确定和自我怀疑,尤其是在做这些从没有人做过的事情的时候。

“失望和绝望是家常便饭,”珍解释道,“每天我都是天没亮就起床,爬上贡贝陡峭的山崖去找黑猩猩,但很少能从我的双筒望远镜里瞥见它们的身影。我得弓着身子甚至四脚着地爬过森林,浑身筋疲力尽,胳膊、腿和脸全部被林下灌丛刮伤。最后我总算能偶尔遇到一群黑猩猩,每次心脏都跳到嗓子眼——但它们总是看我一眼就跑掉了,我什么也来不及观察。”

“资金只够支撑我六个月的研究,可黑猩猩们不断从我面前逃走。就这样几周过去了,然后几个月过去了。我知道,假以时日我总能取得它们的信任,但是我哪里还有时间呢?我知道如果这事没成,我会让利基失望。他对我那么有信心,但这个肥皂泡就要碎掉了。最重要的是,”珍补充道,“我可能再也没有机会去了解这些神奇的生物了,也没办法知道它们能告诉我们什么关于人类进化的奥秘了。利基本来希望能了解更多。”

珍不是一个科班出身的科学家,她甚至没有本科学位。利基想找的是一个思维还没有被太多的学术偏见或者先入为主的观念裹挟的人。如果她已经接受过系统训练并认可当时高校中否认动物拥有情感与个性的共识,珍是不可能取得她的突破性发现的——尤其是在动物是否拥有情感与个性这一点上。

珍幸运的地方在于,利基相信女性可能是更好的野外调查研究人员。她们可能更有耐心,对被研究的动物有更多的共情。在安排珍进入森林后,利基还帮助了另外两位青年女性追寻她们的梦想,筹资支持了戴安·福西(Dian Fossey)的山地大猩猩研究和比鲁捷·嘉蒂卡斯(Biruté Galdikas)的红毛猩猩研究。这三位女性后来被并称为“三剑客”。

“当我看见那个自然公园里崎岖多山的地形时,”珍说道,“我就在想,这得上哪才能找到那些行踪不定的黑猩猩啊。事实上,这件事确实也和我想的一样困难。我母亲那时发挥了相当重要的作用,每当我又一次因为黑猩猩在我面前跑掉而垂头丧气地回到帐篷时,她都会指出,我学到的东西其实比我意识到的更多。我已经找到了一个山顶,很适合坐下来俯瞰两个山谷。在那儿,我通过望远镜可以看到它们在树上编织睡床,大小成群地移动。我也开始了解到它们所吃的食物和不同的叫声。”

但是,珍知道当六个月的资助结束时,这些信息还不足以让利基为她申请到更多经费。

“在黑猩猩们不断逃开的那段日子里,”珍回忆着,“我写了好多信给利基,我会说‘你那么相信我,但我却做不到’。而他会回信说‘我知道你可以’。”

“利基的鼓励对你来说一定很重要。”

“实际上他这样更糟,”珍坚持表示,“每次他说‘我知道你可以做到’,我只会想到‘但如果我不行就会让他失望’。这是我真正担心的事情。他为了给我这个无名的年轻女孩争取资金,真的豁出去了。如果我让他失望,他会作何感想,我又作何感想?”她在绝望中写了一封又一封信。“我会说:‘都是徒劳,路易斯。’他则会回复:‘我知道你可以做到。’后面的一封信中他还把‘知道’这个词写得更大而且在下面画了线。我就更绝望了。”

“一定有什么让他确信你可以做到,也鼓励了你在那边不断回到野外继续观测。”我推测道。

“也许这激励了我更加努力工作,虽然我不知道我还能怎么努力——我每天早上五点半就出门,手脚并用地爬过森林或者爬上山顶,观察一整天,直到天黑。”

最初的那一段时光听起来充满危险和挑战,而且障碍重重,但珍似乎是吓不倒的。她告诉我,她曾经坐在地上看着一条毒蛇从她腿上滑过去。她觉得没有动物会伤害她,因为她“就该在那里”。她相信动物们有办法明白她不会伤害它们。利基鼓励她保持这一信念,迄今为止也真的没有任何野生动物伤害过她。

与她的信念同等重要的是,珍懂得在野生动物面前应该怎么做。她知道最危险的情形就是置身于一个母亲和它的孩子中间,以及与一只受伤的动物或者对人类已经形成了仇恨的动物面对面。“利基非常认可我有一次在奥杜瓦伊的应对。有一个晚上,我和吉莉恩在烈日下工作了一整天后一起返回营地,我感觉到背后有什么东西——那是一只好奇的年轻雄狮。”珍说道。它已经是成年狮子大小,但鬣毛才刚刚长出来。她告诉吉莉恩她们只需要慢慢地走开,然后沿着峡谷一侧爬到上面的开阔平地上去。

“路易斯说我们没跑是很幸运的,不然狮子会追过来。他同样赞同我遭遇雄性黑犀牛时的反应。我说我们必须站住不动,因为犀牛看不清。我们运气很好,因为能感觉到风向是冲着我们的,我知道我们的气味会被吹得远离它。那只犀牛也知道附近有点蹊跷,竖起尾巴来回地跑,但终于还是踏着小碎步离开了。我想,这些反应和我能心甘情愿地每天挖八小时化石的态度,可能就是利基愿意给我机会去研究黑猩猩的原因。”

珍在贡贝坚持了下来,逐渐赢得了黑猩猩的信任。每认识一只黑猩猩,她就会起一个名字,就跟她之前给养过或者观察过的所有动物命名一样。后来有人告诉她,用数字来标记它们才是更“科学”的。但是当时的珍从没去过大学课堂,并不知道这些。她告诉我,即使她上了大学,她肯定依然会这样给黑猩猩起名字。

“第一个信任我的灰胡子大卫是一只非常帅气的黑猩猩,下巴上长着与众不同的白毛,”珍说,“它的反应非常冷静,我想正是它对我的接纳逐渐让其他黑猩猩相信我并没有那么危险。”正是从灰胡子大卫身上,珍首次观察到了黑猩猩以草茎为工具从白蚁用泥土构筑的巢穴也就是白蚁丘中钓蚁。她看见它把一根长满叶子的枝条捋得干干净净,好满足使用需求。那时,西方科学界仍然相信只有人类能够制造工具,并且相信这一点是将我们与其他动物区别开来的主要原因。我们人类曾被定义为“工具制造者”。

这个对人类独特性构成挑战的发现被报道出来后,引发了世界性轰动。利基在发给珍的那封著名电报里这样写道:“啊!现在我们必须重新定义人类和工具了,要么我们就接受黑猩猩也算人类!”灰胡子大卫后来被《时代》周刊列为史上最有影响力的十五只动物之一。

“看到灰胡子大卫和它对工具的使用是一个转折性的时刻,”珍回忆道,“第一笔资助经费用完的时候,《国家地理》同意继续资助我的研究,还派来了雨果全程拍摄。”荷兰电影制作人雨果·范拉维克记录下了珍的发现,并在后来成了珍的第一任丈夫。

“都要感谢路易斯提出雨果为理想人选,《国家地理》才同意把他派过来。”珍说道。这里显然指的是随之而来的这段姻缘。

“所以路易斯是月老咯?”

“对,他确实是。我虽然不是在找一个‘配偶’,但雨果就这么来到了这个荒无人烟的地方,只有我们俩在那儿。我们俩都还算不讨人厌。我们都热爱动物,也都热爱自然。所以,很显然,一切就水到渠成了。”

他们于1974年离婚。时间过去近半个世纪,珍回忆起她的第一段婚姻时已经颇为平静。珍后来和德里克·布赖森(Derek Bryceson)——坦桑尼亚国家公园的负责人——步入了第二段婚姻,但婚后不到五年德里克就患癌去世了,她永远失去了他。那时珍刚46岁。

当珍带着她的希望和梦想进入那片森林时,她没有料到“希望”本身最后会成为她工作的核心主题。

“最开始时,希望发挥了什么作用?”

“如果我当时没有抱着希望相信只要花时间就一定能赢得黑猩猩的信任,我可能早就放弃了。”

珍停顿了一下,垂下眼帘。“当时我的担心当然是挥之不去的——我还有时间吗?我觉得这和气候变化有点像,我们知道可以去减缓它,我们只是担忧是否有足够的时间来有效扭转这一情形。”

我们在沉默中坐了一会儿,感受着这个话题的分量。早在气候危机变得众所周知之前,珍就已经担心这一点对黑猩猩和环境的影响,并因此走出了贡贝。

“早期在贡贝的那段岁月,我处身于自己的神奇世界,我可以不断地学到关于黑猩猩和森林的新东西。但在1986年事情发生了转折。那一年我们在非洲各地已建立了好几个考察点,我帮着组织了一次科学家会议。”

在那次会议上,珍了解到非洲黑猩猩的数量正在锐减,黑猩猩所栖居的森林也在遭到砍伐,在研究涉及的所有黑猩猩分布地区,情况都是如此。它们有的被猎杀当了食物,有的落入陷阱被捉住,有的感染了人类疾病。许多幼崽被卖给人当宠物、送去动物园或马戏团,或用于医学研究,很多黑猩猩母亲因此被射杀。

珍对我讲述了她是如何筹款去探访非洲有黑猩猩分布的六个国家的。“我深刻认识到了黑猩猩们所面临的问题,”她说,“同时认识到了生活在黑猩猩栖息的森林周围的人所面临的问题。他们极度贫困,缺乏好的教育和医疗设施,人口不断增长,但土地却在不断退化。”

“我1960年刚到贡贝时,”珍继续说道,“它还是横跨非洲的赤道雨林带的一部分。等到了1990年,它已经只剩一小片绿洲了,四周全是光秃秃的山丘。生活在那里的人口超出了土地能承受的限度,他们又太穷,无法去别处购买食物,挣扎在温饱线上。为了种植农作物或者烧木炭,他们把树都砍光了。”

“我意识到,如果我们不能帮助人们找到一种既不破坏环境又能谋生的办法,我们就无法拯救黑猩猩。”

我知道珍在过去的30年里一直在奋战,为动物和人类的权利以及环境而奋战。她补充道:“我们造成的损害是无可否认的。”我一下子严肃起来。

我终于鼓起勇气向珍提出了一个我一直犹豫着没开口的、更加私人的问题:“你失去过希望吗?”我不知道她是否会承认她曾经失去过希望,毕竟她在这个世界上已经成了希望的象征。

她顿了顿,思索着这个问题。我知道就她的内驱力和韧性来说,失去希望似乎不太可能,但我同样知道她并非没有经历过危机和心碎。终于,她长出一口气:“也许有那么一段。当德里克去世的时候。悲痛会让人觉得孤立无援。”

因为触及一段艰难的记忆,我耐心等待珍继续说下去。

“我永远忘不了他最后说的话。他说:‘我不知道可以疼成这样。’我一直试图忘记他说的这句话,但我做不到。虽然他也有不痛的时候,有感觉还好的时候,但那都没有办法冲淡他最后的话给我带来的锥心之痛。太可怕了。”

我想象着听配偶描述难以忍受的痛苦时的心痛:“你是怎么面对的?”

“他死后,很多人帮助过我。我回到了我在英格兰的家,我的避难所——‘桦树庄园’,”珍说,“家里有一只狗也给了我很多帮助。它在床上陪着我,给我安慰,我一向能从爱犬的陪伴中获得这种安慰。后来,我回到非洲,去了贡贝。给了我最大帮助的还是森林。”

“你从森林中得到了什么呢?”

“它让我感觉到了一种平静和永恒,提醒我生死轮回是我们的必经之路……我在那里能忙起来,这对我来说也有所帮助。”

“我能想象那段时间有多难。”我说。我还没有失去过配偶或父母这样亲近的人,但她话语中的心碎声穿过几十年光阴依然回响,让我动容。

虫虫打了个哈欠,从珍的腿上跳下来,小睡完毕,准备找寻下一顿饭或展开下一次冒险。

“你有没有对人类的未来失去过希望?”我问道。我知道绝望之情既可以是非常个人的,也可以是弥漫全球的。尤其是当下,很多事情似乎都朝着错误的方向发展。

“有时我会想:好吧,我究竟为什么会心存希望?毕竟地球面临的问题如此严峻。如果我去认真分析,它们似乎根本是无解的。那么我为什么觉得有希望呢?部分原因是我很固执。我就是不认输。但也有部分原因是我们无法准确预测未来会带来什么,我们根本做不到。没有人知道一切会如何发展。”

不知道为什么,听到珍的希望也曾遭受考验和怀疑时,我只觉得更受鼓舞,甚至莫名地增加了一丝信任。

不过,我仍然想知道为什么有些人能从悲伤或心碎中更快地复原。有没有科学能够解释希望?为什么有些人会比别人抱有更多的希望?或者,有没有什么可能的方式,让我们所有人在需要时都能够拥有它?

整理摘编自

《希望之书:珍·古道尔谈人类的生存、未来与行动》

[英]珍·古道尔、道格拉斯·艾布拉姆斯/著

中信出版集团

原标题:《怀揣着“我就是不认输”的信条,她实现了与自然的一生约定 | 此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司