- +1

为了那些受辱的、失声的、被遗忘的普通人

原创 理想的编辑部 理想国imaginist 收录于合集 #理想国人文精选 48个

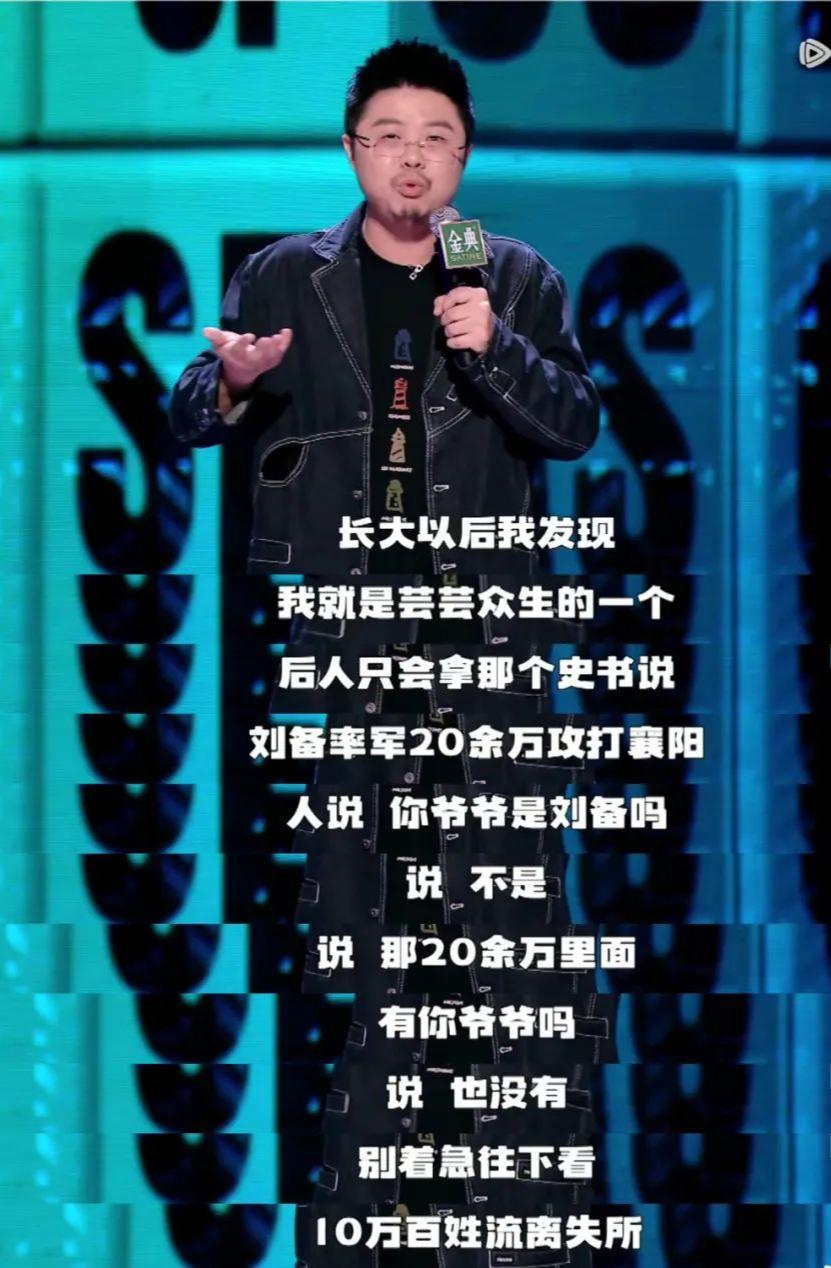

前段时间,综艺节目《脱口秀大会》上,呼兰讲了下面这个段子,引发了热议,有人说,这个段子历史依据在哪里,刘备哪里来的20万大军呢?10万百姓流离失所,有数据支撑吗?

但其实更多的,是这个段子引发的共鸣。我们都发现,在历史的洪流之中,大多数人的声音被湮没,他们甚至连姓名都没留下,更多时候,历史把笔墨留给了那些帝王将相、英雄传奇,而历史中,那些被概括为芸芸众生的普通人,也应该被打捞被书写。

罗新老师在《漫长的余生》中书写了北魏历史上一位普通的宫女——王钟儿。三十岁那年,她因战乱被掳入北魏皇宫成为奴婢,在深宫高墙内,又被卷入权力斗争的漩涡,直到86高龄终老。幸运的是,她留下了短短几百字的墓志,让我们有机会跟着罗新老师的笔触,一窥这位生活在1500年前的普通女性漫长的一生。

普通人,是罗新、王笛、李礼三位老师在这次沙龙中反复提及的字眼。某种程度上,创造历史的就是你我这样的普通人。

身为普通人,我们如何理解历史?处在时代之中,我们又能做些什么?今天,我们再一次跟着三位老师,在历史中看见“具体的人”。

精彩摘录

罗新:我们怎么写历史,讲什么样的历史故事,其实涉及我们怎么看现实、想要一个什么样的未来。

作为历史学家,我们能做的就是把过去的普通人当个事儿。就像大卫·格雷伯说的那样,我们就是要改变历史,从哪里开始改变?从过去开始。

王笛:历史就是要重新认识到普通民众日常生活的价值,我觉得这就是写微观史最重要的意义。

我们走的每一步都要根据我们国家、民族本身的具体情况去做出抉择,所以每一步抉择都应该非常小心,而且要倾听民众的声音,他们希望未来是什么样子,这个就是我们应该走的道路。

李礼:虽然在我们主流的历史叙述中,一直说,人民才是历史的创造者,但实际上,叙事并没有真正落实到小人物身上。

每个人不要认为历史写作是知识分子的事情,其实每个人都在参与,包括我们现在看的朋友圈,有一些人在转发一些认为对社会进步有用的东西,其实就是在不知不觉中推动着历史前进。

《漫长的余生》| 罗新

01

我们要多少给他们找回一点公道

李礼:不夸张地说,《漫长的余生》应该是今年最受关注的原创历史书之一。据我了解,罗新老师研究相关资料已经断断续续有小十年的时间了,直到今年终于把它写出来。罗新老师,您为什么对这个宫女特别有兴趣?您怎么看读者读过本书后的反馈?

罗新:这本书的写作从2020年春天开始,那个时候大家都困在家里,我当时的想法是一口气把它写完。两个月之后,4月底突然宣布可以去别的地方了,我和朋友就用一个礼拜,到陕西府谷县境内徒步,去看长城,就在黄河大“几”字形附近,结束后回到北京,工作节奏一下子中断了,就“混”到了2021年的春天,正好我又给研究生上课,就把前一年写的部分拿出来交给同学们,一边讨论一边修改,同时一边写新的。写了差不多两三个月,又做别的事情去了,一直到今年春天再次被困着。

总之,我一共用了六个月时间,分了三年,才把这本书给“凑”出来。因为我的热情确实不在这上面,我现在比较大的热情是研究各种把人群分割开来的东西,具体地说就像长城那样的building,这种building可以是物质上的,也可能是无形的、制度意义上的。我很想探讨人造的把人分隔开来、把社会做各种切割的一些东西。如果不是因为新冠大流行,很可能这几年我的热情主要在这上面。

大概十多年以前,写王钟儿就已经列入我的工作计划。一直没有做的一个原因是觉得写这么一个普通的人,放在历史学的框架里它算什么呢?我当时蛮有学术抱负的,想在学科意义上做一点崭新的工作。但是为什么还是要做呢?因为我以前给同行们、历史学界的年轻朋友提过,说我们今后应该少关注帝王将相,多关注普通人,关注那些受迫害、得到极大不公正待遇的人。从历史意义上来说,我们不应该在他们死后,继续增加这种不平等,我们要多少给他们找回一点公道,把这些人叙述出来,而不是让他们消失在历史的虚空里。当然,绝大多数这样的人都不可能被记得,他们没有名字,他们只是一些数据。但是,对于好不容易留下名字的人,我们就应该讲一讲他们的故事,讲一讲他们和那个时代之间的关系。

《漫长的余生》出版也快四个月了,我也听到了不同的反馈,最多的批评有两种:王钟儿不是一个很普通的人,她跟皇帝有关系;在书里面最多的笔墨还是给了那些帝王将相、后妃,那些高高在上的人,王钟儿就那么一点点,好像在也好像不在。这些批评特别有道理,这也正是我自己最揪心的问题。因为没有更多材料,能知道她的一些痕迹就不容易了,再要讲更多的事情很难。但是既然选这个题,就只能做到这样,或者说我的能力,只能做到这样。

我的确写了皇帝、后宫高等级的女性,写了王钟儿和他们之间的关系,这也是无可奈何的,但我也希望自己改变一点点写法。我不写这些人光鲜的一面,我想写他们拼命遮掩的那一面。他们的人生也有很多不幸、无法自主的地方,也有很多经过努力之后得到相反的、自己不想要的东西的地方。比如在历史教科书里极为耀眼的北魏孝文帝,我在书里写的是他有许多沉痛教训的一面,好像在一盘棋里被别人下来下去的那一面。即使是写这些帝王将相,我也想换一个写法。

我希望某种程度上,这是一种尝试,想看到人真实的平等的一面。皇后和宫女当然不平等,可是在面对命运的时候,都会有一些共同的失望、期待、沉痛。多多少少是表达一种历史观,借助历史也表达一种对现实的看法,对人、对社会的看法。

02

历史研究需要想象力

李礼:王笛老师,我知道您读书特别细,经常琢磨别人是怎么写的,您读完这本书后,是什么感受?

王笛:《漫长的余生》我几乎是第一时间就收到了,收到后第一时间就读了。这本书成功的地方,就是我过去在微观史写作做得不成功,或者说失败的地方,所以我读起来就觉得特别有感触。

首先,罗老师和我一样,我们都在发现被遗忘的历史。罗老师力图以一个墓志去写她的一生、她和后面大历史的关系,但要完成这个任务其实面临着非常大的困难,特别是罗老师研究的那个时代和我研究的近代史有非常大的区别。以我的《袍哥》为例,沈宝媛的调查报告也有两万多字,但是王钟儿的墓志只有几百字,历史的尘埃已经几乎完全掩盖了王钟儿,只能通过一点蛛丝马迹,把尘埃拂去,去看后面的东西。

其实我们历史研究者,所做的事情就是在不断地发掘或者重构被遗忘的历史,在绝大多数情况下,离历史越远,就越没有办法重构历史。怎样把埋没在各种文献、字里行间、断垣残壁断的资料拼接在一起,就显示了一个历史研究者的非凡能力。虽然我不研究古代史,但是我知道在过去相当长的一段时间,我们对墓志铭是不重视的,墓志铭虽然有很多歌颂的词语,但是它埋藏了非常有价值的东西。我觉得这本书做了一个非常好的范例。

另外一点我想说的是细节的处理。我喜欢揣摩罗老师提到的一些看起来不起眼的细节。比如说罗老师有一节写到悬瓠守卫战,提到《宋书》里面记载魏人在楼车上用大弩射箭,由于箭太密集了,城里的人到井边打水,还得背着门板。再比如,书中提到《洛阳伽蓝记》里面记载,四月时寺庙要把上千尊佛像抬出来巡游,送到景明寺,这种巡游就是文化、历史和日常生活的一种展现。罗老师还引用了《水经注》里关于悬瓠土特产板栗的描写。其实过去我们写历史,不做这些的,认为没什么用,但是一旦进入到微观历史的写作,就必须要提供生态的、历史的、生活的一些细节,所以我认为罗老师这个真的是微观历史写作。

还有,我觉得这本书文字特别优美。文字给人的感染力,是非常重要的,如果文字干巴巴的,再好的故事也看不下去。举个简单的例子,罗老师写,“如果没有常景这篇墓志,慈庆八十六年的人生早如轻烟一般散入虚空”,我觉得我就写不出来。你再看每一章的标题都是四个字:家在悬瓠、淮北入魏、青齐女子......朗朗上口,非常有节奏感。据我观察,在国内能把历史书写得像散文一样的学者确实不多。

罗老师还有一个处理得非常好的地方,虽然做切入点的墓志信息非常少,但我能从字里行间感觉到罗老师做了非常大的努力,他想了各种办法,让王钟儿始终在他所描述的历史之中,她并没有缺席。比如他引用刘禹锡写悬瓠城的诗句——“汝南晨鸡喔喔鸣,城头鼓角音和平”,然后话锋一转,他说在刘禹锡写下这首诗的350多年前,王钟儿嫁到杨家。然后他就提到板栗,“(王钟儿)肯定秋天吃到了本地特产的那种板栗”。这个连接非常好,而且是完全合乎情理的。我们经常讨论历史研究需不需要有想象力,这就是想象力。书中还用到各种时间,不断地提醒读者,她在历史中间处于什么位置。王钟儿的个人命运背后有着宏大的历史,北魏的政治、军事,这些东西都得到了充分的展示。

最后一点我想讲的是罗老师的历史观,就是对普通人的关怀。罗老师也说了,帝王将相享尽荣华富贵,死后仍然被人关注,被人称颂,被人反复书写,但是普通人呢?历史、文化的发展背后是那些数以亿万计的普通人,但是我们的历史研究者对他们是轻视的。罗老师俯瞰历史的尘埃,从那些被埋没的文献中找回哪怕一丁点儿他们的故事、他们的声音,如果仔细读的话,能够体会到罗老师想要阐述的历史观。

03

时代引导我们用同样的眼光看过去

李礼: 罗新老师在北大转学历史之后,最早研究的是北朝的政治名号,王笛老师最早研究的是孙中山和辛亥革命,某种意义上,两位的起点都是非常主流的。我想问一下罗老师,您为什么对这样的历史弱势人物感兴趣,这些年,为什么会发生这样的转变?

罗新:我想说发生这样转变的不是个别人,也不只是历史学科,可能也发生在许多别的学科、领域。发生这种转变不是因为我个人素质里面潜藏着什么因素,这个时候爆发出来了,而这可能是一个时代的主题,时代的浪潮把我们卷到这个里面去,所以很多的人都在关注边缘,关注底层,关注那些受迫害、受压迫的人。时代引导我们这些研究过去的人,用同样的眼光看过去,寻觅过去的材料。就我个人而言,我也说不清楚为什么,反正就是被时代推动了。

另一方面说得清楚是,博士毕业之后,我主要研究草原、阿尔泰人、游牧民族......这些在传统史学里本来就是比较边缘的,他们向来被当作外敌,总之在文化上是受歧视的,在道德上是被贬低的。我一进入到这个领域就意识到传统史学的特点,它是如何对待边缘、对待他人、对待权力之外的人,这种意识能帮助我反思传统史学的种种特点或缺陷。

我的博士论文是关于十六国的,那个时候我也用“少数民族”这类词来写,我想我是接受了传统史学的训练的。但是因为博士论文写得很糟糕,毕业后很长时间里我都在反省,我发现我没能正确地处理那些传统中文史料。这些史料应该用另一些眼光去阅读,而不是用传统眼光阅读。于是我就开始去接触西方的阿尔泰研究,学习阿尔泰语言,通过国际上已有的研究成果去认识阿尔泰人群。

我不再站在中原看长城以外,而是主动走到长城以外,看向中原,这是我个人学术上巨大的转折。我开始理解已经被中文迷障过的文字史料背后的意义,这就是为什么我做那些名号,那些看起来音译的词汇,只有找到意义,我们才不会去把它当作一个莫名其妙的声音来对待,而是把它当作实实在在的文化成果。

这一切改变了我对历史的看法,我所说的批判、怀疑,主要是来自这些经验,就是不再用简单的方式来接受古代史料,而是把史料当作一种古人对现实的特殊描述,再去揣摩他为什么这样描述?这种描述背后的价值观是什么、文化传统是什么?再回过头来读中原历史的时候,就会看到传统的历史叙述中有哪些问题,有哪些是荒谬的,有哪些是读书人天真地信以为真的。这让我开始转变,不再把眼光盯着皇帝,而是转向去看那个社会,看那个时代真正的模样。

04

怎么写历史,

涉及我们想要一个什么样的未来

李礼:1902年,也就是120年前,梁启超在《新民丛报》上开始倡导“新史学”,他首先就是批判传统史学,说中国过去的历史,传统的二十四史,只不过是“二十四姓之家谱而已”,像一个蜡像馆里死板呆滞的偶像。从那时候开始,很多年过去了,我们对普通人、对小人物的关注,已经喊了这么多年,但其实迈出的步伐并不大。虽然在我们主流的历史叙述中,一直说,人民才是历史的创造者,但实际上,叙事并没有真正落实到小人物身上。

罗新老师,很多人认为尽管写普罗大众无疑增加了历史的温度,但历史仍然是精英人物或拥有决策权的人去推动的。所以写王钟儿这样的小人物,真正的意义是什么?

罗新:你说的这个意义已经不是我比较焦虑的那个意义,我指的是专业里面的意义。同样研究南北朝史的学者,读了这本书之后,对他有没有启发,有没有帮助,这个焦虑才是我无法摆脱的。至于王钟儿这样的小人物对历史有什么意义,那是另外一种,就是你追求的是什么样的历史。

我们怎么写历史,讲什么样的历史故事,其实涉及我们怎么看现实、想要一个什么样的未来。我们希望现实当中的普通人也被人注意,我们不要只看那些达官贵人、首富领袖,作为一个普通人,一个教师,一个出租车司机,一个看门的,一个扫地的,我也有我的价值,我的故事说出来也是有意思的。

在现实当中,我们也希望未来更是这样,更是希望人们能够在价值观意义上重视普通人,我们要消除这个社会的种种不平等,提倡社会公正、正义。作为历史学家,我们能做的就是把过去的普通人当个事儿。就像大卫·格雷伯说的那样,我们就是要改变历史,从哪里开始改变?从过去开始。过去没有普通人,但是从现在起,我们讲的过去有了普通人,过去王钟儿不是历史中的一员,从今以后就是了。

李礼:我想起微观史写作的开创者卡洛·金茨堡,他曾经说过,微观史就是要恢复那些被征服的、被侮辱的人的声音,恢复他们的历史。一定程度上,罗新老师的《漫长的余生》,王笛老师的《茶馆》《袍哥》,都属于微观史写作的范畴。王笛老师,您关注微观史比较多,您可以简单讲一下它海内外的进展吗?

王笛:微观史的写作从上个世纪70年代开始,始于意大利,然后到法国,再到美国,这个发展其实很充分的。彼得·伯克写了一本What is Cultural History(《什么是文化史》),他统计他写这本书的时候,微观史著作大概已经有200多本了。我们目前引进介绍的只是一些经典著作,比如刚才提到金茨堡的,埃马纽埃尔·勒华拉杜里的《蒙塔尤》,还有戴维斯的《马丁·盖尔归来》,还有研究中国历史的西方史学家史景迁写的《王氏之死》,等等。

金茨堡提出了一个非常重要的观点,就是我们在做研究的时候一定要特别注意,现在能够看到的资料都是通过精英的眼睛到我们面前的。我写《历史的微声》,为什么叫微声?因为民众的声音是非常微弱的,《碌碌有为》其实也是在阐述同样的观点,就是通过观察下层的生活去寻找他们的价值。我在《历史的微声》中反复强调,过去的英雄史观不仅仅影响到历史的写作,其实影响到了老百姓对自己的认知。在这种长期的历史教育下,作为普通人,就认为自己是人微言轻的,这是非常错误的认知。我们每一个普通人都要认识到,历史、文化、文明,就是我们大众创造的,虽然我们没有做大事业,但是我们每天的日常生活、生产劳动,都做出了贡献,中华文明就是这样发展起来的。

那些历史上的所谓的英雄、帝王将相,实际上,在我看来,他们更多的是文化和文明的破坏者,而不是建设者。每一次开疆扩土后面都是无数老百姓的牺牲,大动乱之后,又是千千万万的老百姓重拾旧河山,比如明末清初的湖广填四川。历史就是要重新认识到普通民众日常生活的价值,我觉得这就是写微观史最重要的意义。

李礼:普通人如何参与到历史当中去,我想起两位老师都说过类似的话,就是说每个人不要认为历史写作是知识分子的事情,其实每个人都在参与,包括我们现在看的朋友圈,有一些人在转发一些认为对社会进步有用的东西,其实就是在不知不觉中推动着历史前进。虽然参与了不一定会有好的结果,但是如果你仅仅因为自己是一个普通人就不去参与,那事情很有可能就永远解决不了。

05

历史,能给人带来希望吗?

李礼:一个读者朋友的提问,历史,究竟能给我们带来什么?它会带来希望吗?

罗新:读历史能不能读出对现实和未来的希望,这个不取决于阅读这种行为,而取决于你读的是什么历史。如果你读的就是帝王将相的历史,它不会给你带来什么,因为你看到的就是历史循环、强力取胜这些东西。换句话说,重要的是我们这些历史工作者能给读者提供什么样的历史。帝王将相的历史并没有真实地反映过去,真实的过去要丰富得多,复杂得多。

我们今天的研究者和写作者,应该揭示出历史丰富、复杂的一面,具体来说,就是要呈现历史不必然是什么样子。今天这个样子不是必然的,而是种种选择的结果,其中有些选择是错误的,有些选择是好的,我们过去的历史也是前人选择的结果。因此,如果我们知道了这一点,我们就知道,未来没有被注定,我们想要什么样的未来取决于我们今天做什么样的选择。如果说读历史有什么好处,我觉得能带来希望、安慰与信心。

王笛:我同意罗老师刚才说的,历史毕竟不是应用学科,你要问它具体有什么用,确实也可以说是没有用,但是也可以说它用处非常之大。我认为最有用的地方就是读了历史以后,头脑会清醒得多,可以让我们去思考今天。但是我也要强调,当有人宣称找到了历史的规律,指明了方向,说这个就是我们的必然之路,这个我是不同意的。

我认为历史是没有规律的,不要盲从、相信某条道路会通向光明的未来。我们走的每一步都要根据我们国家、民族本身的具体情况去做出抉择,所以每一步抉择都应该非常小心,而且要倾听民众的声音,他们希望未来是什么样子,这个就是我们应该走的道路。这个道路是在不断摸索、取舍和思考中走出来的,就像改革开放,都是在民众的推动下走出来的。

特别推荐·看理想节目

王笛:近代中国社会史30讲

06

当权力失去制约

李礼:每一个历史学家,他的写作和研究都逃不开对当下的关怀。我们研究中国的基层政府或地方士绅,会发现过去不是靠官而是靠吏来执行很多事情,就是那些不在所谓编制里头的小官吏或者衙役,他们非常重要,手里的权力非常大,很多官司实际上是他们解决的,这几年我也是通过疫情感受到了这一点。一些人突然被赋权,并且当这个权力有一个模糊地带的时候,他手中的权力对普通人的制约和影响非常大。那两位老师,有没有这方面的一些感受?

王笛:我当然有,这三年来其实有很多思考,李礼刚才所说的总结起来就是,权力怎样才能受到制约。如果权力不受到制约,它可能会造成更大的损害。我们都盼望回归日常,打破日常意味着某种不确定性,我们一定要避免这种不确定性,日常才是长久、健康的社会。

罗新:我这几年有好多触动。比如过去读书,很早就读到一些教条的话说,人的痛苦不来自别的世界,就来自人,只有人能够伤害人。看起来病毒、疾病好多是来自自然的,但如果我们考察人类社会,会看到,伤害人类的东西最终是通过人的手段来起作用的。过去对这些话不太理解的,现在我们理解了。

什么是人?什么是人的基本权利?哪些基本权利在什么情况下可以让渡?哪些是在任何情况下绝对不可让渡的?这些是我这些年来体会最多,思考最多的。现在北京刚刚开始冷起来,我就只能说让我们做好准备,迎接冬天,要有充分的信心走向春天。希望大家都保重,过好每一天。

配图来源《小武》;编辑排版 熊Mur

原标题:《为了那些受辱的、失声的、被遗忘的普通人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司