- +1

土地与神祇丨龙胜民族与民俗:民族与庆典

西南山地是许多少数民族的居住地,壮、苗、侗、瑶可算是其中的“大族”,在五十五个少数民族中人口排名位列第1、5、10、12位。因此在黔、湘、粤、桂等地区,随处可见某一个或若干个民族的自治县、自治州乃至自治区。广西壮族自治区东北部,与湖南交界之地有龙胜各族自治县,它是全国仅有的两个各族自治县之一,拥有苗、瑶、侗、壮、汉五个民族。这里缘何成为众多民族的聚居地?在这片区域内,五个民族在文化传统与日常生活中又有怎样的联系?带着这些问题,我从2018年春节开始了桂东北的田野工作。作为建筑历史与文化遗产的研究者,我的关注点自然是这些民族的家屋和聚落,想探知它们在空间营造与使用中的异同。但正如陪我田野的“外行”闺蜜所说,这些歪歪斜斜的木楼看上去都差不多嘛。除了那些只有“内行”才能看出门道的建筑细节之外,如何才能展现不同民族的万种风情?在这个关于龙胜的系列文章中,我希望用学术研究的“边角料”——那些真正吸引更多人的民俗与故事,来呈现更为生动多彩的龙胜。

秋冬来临,农事渐渐告一段落,西南山地民族的节日增多起来,仿佛是过年的前奏。在龙胜,农历十月陆续开始吃冬、祭祖、祭盘王等民族节日。11月,也是龙胜县庆的日子,自1951年设立龙胜各族联合自治区(县级,1955年改为龙胜各族联合自治县)以来,每十年就要举办一次大型庆典来纪念各族自治县的成立。2021年11月19日是龙胜县迎来70周年大庆,纪念庆典被遗产研究者视为最显著的文化展演,[1]那么在这场高级别、大规模的庆典仪式中,我们能看到怎样的文化展演呢?

龙胜官方庆典模式

我在西南民族地区跑了十几年,但参加的官方庆典并不多。在龙胜之外,印象比较深的是2019年11月湖南江华瑶族盘王节,相比官方主导的祭祀典礼,附近瑶族居民的自觉参与更让我动容。在龙胜,无论是乡镇政府还是旅游公司策划的各种节庆活动,在突显本地某个他特定民族的文化之外,具有更多的娱乐性。县一级的庆典多少也延续了这一特色,并突显各族自治县的多民族文化优势。

龙胜差不多每年都会举办文化节活动,县庆庆典的大部分内容也脱胎于文化节。这里以我参加过的2018年端午假期举办的龙胜文化节为例,跟去年的县庆活动内容做一比较(图一),即可看出,文化节的文化展演活动被整合,构成县庆仪典的主体部分,比如民族服饰、美食、才艺巡游或定点展示,只是本地的歌舞晚会被替换为来自国家层面的慰问演出。当然,县庆也有一些文化节所不具备的活动,这就是需要凭票进入的庆祝大会(含文艺演出),以及紧邻会场的展览——“龙胜各族自治县成立70周年成就展”。

图一 龙胜县级庆典内容组成对应关系

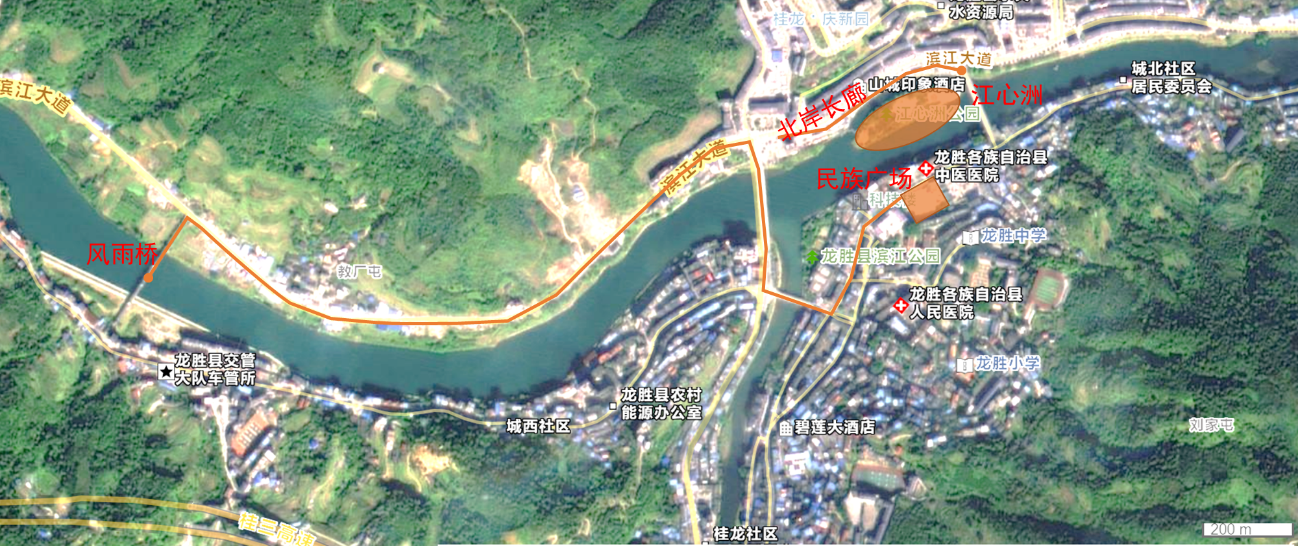

在切入县庆所独有的庆典仪式之前,我们先来看看由文化节转化而来的民族文化展演内容。在2018年的文化节上,备受关注的文化展演主要由歌舞表演和巡游两部分构成,前者在民族广场的舞台上,后者则由民族广场出发,沿着桑江向西到风雨桥为止,在风雨桥上摆长桌宴。无论是将县城中心广场命名以“民族广场”,还是以侗族传统风雨桥的形式建造一座现代桥梁,我们都可以看到龙胜县在塑造民族景观的努力,而这些带有民族标签的地点也成为文化展演的理想场所。

图二 2018年龙胜文化节活动地点(底图:天地图)

在民族广场的舞台上,来自各个乡镇的村民穿戴着新制的民族服饰,表演着前几天才由村干部带领下排练的歌舞(视频一)。这些歌曲和舞蹈动作未必需要多么传统或多么民族,只要可以被辨识出是某个民族的就达成目标。其中,民族服饰显然是最容易展现的视觉对象,尤其是色彩鲜艳、装饰华丽的女性服饰(图三、图四)。在舞台上,她们不必做多么花哨的动作,只要展现各自的“民族风情”即可,比如壮女的刺绣(图 五)、红瑶的长发(图 六)等。

图三 三门镇花瑶舞蹈(赵晓梅摄,2018年)

图四 江底乡盘瑶舞蹈(赵晓梅摄,2018年)

图五 瓢里镇壮族刺绣(赵晓梅摄,2018年)

图六 龙脊镇红瑶长发展示(赵晓梅摄,2018年)

歌舞演出和巡游以乡镇为单位进行组织,每个乡镇只有一两个表演节目,巡游的“参演者”更多,每个行政村都有自己的游行队伍,他们穿着民族服饰或者戏服,举着各式道具展现文化风采或生态特色(图七至图十二)。其中不乏已列入“非遗”名录的项目,比如盘瑶药浴等等。这些巡游的道具也是他们在长桌宴之后,在江心洲上的非遗展示和北岸长廊美食评比中需要用到的器物。

图七 伟江乡东升村苗族舞龙队(赵晓梅摄,2018年)

图八 龙脊镇龙脊村壮族师公舞装扮(赵晓梅摄,2018年)

图九 平等镇龙坪村侗族纺织(赵晓梅摄,2018年)

图十 龙脊镇大柳村盘瑶药浴(赵晓梅摄,2018年)

图十一 马堤乡里市村民间戏剧(赵晓梅摄,2018年)

图十二 伟江乡甘甲村花瑶服饰(赵晓梅摄,2018年)

各个村镇的巡游队伍沿着县城大道前进,道路两旁挤满了围观的人,其中既有县城的居民,也有从各个乡村特地赶来的村民。无论是巡游者还是观众,大家看上去都很开心,的确是过节的样子。除了观看表演,这些乡村居民也借机来县城中走亲访友。这种沿街巡游也让我回想起90年代初家乡“服装节”花车巡游,一辆辆被装扮起来的花车载着时装模特在城市主干道上游行而过。小学生们在学校组织下夹道欢迎,大家也都是喜气洋洋的,大概赶热闹是人类共有的基因吧,脱离了常规生活节奏的庆典总是令人兴奋且难忘的。

图十三 巡游队伍和两旁的观众(赵晓梅摄,2018年)

县庆仪典的国家叙事

文化节在吸引游客、招商引资之外,多少有一些县内自娱自乐的意味。县庆显然与此不同,尽管也有大量乡村居民涌入县城看热闹、赶场、“过节”,不过作为十年一届的纪念活动,它的主要“受众”是上级官员、行业专家等受邀嘉宾,民族文化展演更要突出国家叙事,体现领导关怀下的地方发展。

在庆典场地选择上,面向所有观众自由开放的展演活动仍然是以县城老城区为主的,而举办庆祝大会和文艺表演的主会场则是在县城以南3公里处的新区(图十四、图十五)。会场旁是近年新开通的快速路——龙脊大道,它连通了县城和龙脊梯田景区;新区内还建设有接待县庆嘉宾的国际大酒店——县庆活动期间,龙胜县城内的酒店几乎都被县政府预订满了,嘉宾和演员被分配在不同规格的酒店之中,其中最高等级的嘉宾方可入住新区这处才建好的酒店。县庆是纪念各族自治县的历史性建立,也以民族传统文化的展演为主要媒介,不过这一切均要以“新”的视角来解读,新的建设、新的成就才是真正的主角。

图十四 2021年龙胜70周年县庆主会场位置适宜(底图:天地图)

图十五 龙胜70周年县庆主会场周边环境(赵晓梅摄,2021年)

主会场的选择也是出于实际考量,老城之中没有足够大的场地,不便于人流管控。把主会场设于完全独立的新区,这一切都易于操作了。于是在当天早上,各个酒店的嘉宾被要求按时乘坐“专车”前往会场。尽管这时距离庆祝大会开始还有一个半小时,入口处迎宾的表演者和场内各乡镇居民代表早已就位。从停车场到会场的道路两旁,穿着民族服饰的“各族人民”以各具特色的音乐、舞蹈来迎接参会嘉宾(图十六、图十七、视频二)。在长方形的会场中,一个长边的正中设置主席台,两侧为嘉宾坐席,另一个长边是舞台背景大屏幕,两个短边是来宾坐席;正中的场地上,穿着民族服装的表演者按照方阵端坐其间(图十八至图二十)。

图十六 龙胜70周年县庆主会场外的迎宾行列——侗族芦笙(赵晓梅摄,2021年)

图十七 龙胜70周年县庆主会场外的迎宾行列——舞龙队(赵晓梅摄,2021年)

图十八 龙胜70周年县庆主会场(赵晓梅摄影,2021年)

图十九 龙胜70周年县庆主会场嘉宾坐席(赵晓梅摄,2021年)

图二十 龙胜70周年县庆主会场表演场地和背景屏幕(赵晓梅摄,2021年)

庆祝大会以国家民委与区、市、县领导讲话为主,奠定了龙胜庆典的国家叙事基调,之后的文艺演出即以此为指导思想,展演地方历史和民族文化。总时长约一小时的演出由六个节目构成,以情景歌舞为主体,表现龙胜的红色革命故事和少数民族风情,这也是龙胜旅游开发的文化主题所在。这些节目在视频媒介为背景,在数量众多的乡民群演陪衬下,由专业演员完成核心部分的表演,其内容的丰富性、表演的专业性和制作的精良度远远高出文化节的舞台演出。

在开场舞龙表演(图二十一)之后,第一个节目《红军岩上见初心》以泗水乡白面红瑶寨的奇特自然地貌龙舌岩为舞台背景,讲述了中央红军红三军团深入瑶寨了解少数民族疾苦、指导瑶民与国民党暴政斗争的革命故事,这也是龙舌岩被称为红军岩的由来(图二十二、图二十三)。

图二十一 龙胜70周年县庆主会场文艺演出开场舞龙表演(赵晓梅摄,2021年)

图二十二 龙胜70周年县庆主会场文艺演出《红军岩上见初心》(赵晓梅摄,2021年)

图二十三 《红军岩上见初心》故事发生地——白面龙舌岩景(赵晓梅摄,2021年)

之后四个演出分别来自侗、瑶、壮、苗族,展现这些少数民族的传统习俗和日常生活。《萨玛的薪火》以侗族的萨岁祭祀为原型,展现侗族服饰和祭祀仪典(图二十四)。萨岁是侗族对祖母的称呼,侗族的神灵以女性为主,都称为萨岁,萨岁祭祀包含着神灵、祖先和土地祭祀等多重含义。相比黔东南侗族每个村寨都设有萨岁坛,龙胜侗族的萨岁文化并不算突出,仍在祭祀的萨岁坛很少(图二十五),不过老年女性每旬都在鼓楼举行打油茶、聚餐活动(图二十六、图二十七),显现出原本萨岁祭祀的遗痕。相比于侗寨中的日常情景,舞台上的萨岁祭祀要绚丽得多,演员也以年轻女性为主。

图二十四 龙胜70周年县庆主会场文艺演出《萨玛的薪火》(赵晓梅摄,2021年)

图二十五 龙胜县宝赠侗寨萨岁坛(赵晓梅摄,2018年)

图二十六 龙胜县平等村四片(居住片区)奶奶在鼓楼打油茶(赵晓梅摄,2018年)

图二十七 龙胜县平等村三片(居住片区)奶奶聚餐(赵晓梅摄,2018年)

侗族展演之后是红瑶的《绣花腰》,它也是一个以女性为题材的歌舞创作,从河畔梳洗长发开头,用歌舞模拟了织布、印染、绣花等一系列“红瑶服饰”非遗的制作流程(图二十八)。纺织、刺绣、编花带的确是红瑶女性日常生活的一部分(图二十九),她们会三三两两聚在门楼之中一起劳作。《绣花腰》将这一日常情景歌舞化了,以巨型花带和图腾柱为视觉焦点,展现红瑶女性的红衣红裙。

图二十八 龙胜70周年县庆主会场文艺演出《绣花腰》(赵晓梅摄影,2021年)

图二十九 龙胜红瑶女性日常在家纺织、刺绣场景(赵晓梅摄,2018年)

壮族节目《梯田人家》是对龙脊梯田的再现,稻穗的金色成为主题色彩。苗族《咻听》是苗语“结婚”的音译,歌舞以婚礼为线索,串联“苗族酒歌”等其他民族要素。最后,《腾飞的龙胜》以苗、瑶、侗、壮、汉五族人民的集体歌舞来歌咏“团结奋斗”“共同富裕”“生态发展”的时代主题,为庆祝大会闭幕(图三十二)。整场演出以革命传统启幕,以民族团结收尾。四个少数民族的文化展演相互平衡,分别以黑、红、金、银的主题色彩彼此呼应;文化主题涉及祭祀、技艺、农耕和节庆,互为补充,内容丰满。

图三十 龙胜70周年县庆主会场文艺演出《梯田人家》(赵晓梅摄,2021年)

图三十一 龙胜70周年县庆主会场文艺演出《咻听》(赵晓梅摄,2021年)

图三十二 龙胜70周年县庆主会场文艺演出闭幕(赵晓梅摄,2021年)

紧邻主会场,“龙胜各族自治县成立70周年成就展”在县庆当天开展。展览由“奋进的铿锵脚步”“绿水青山创富路”“大地的幸福乐章”三个单元构成,展示了70年来龙胜县在乡村振兴、生态文旅和工业强县三方面取得的成就。其中,民族文化不仅是乡村振兴的重要资源,以民族节庆、非遗和生态博物馆等内容加以展示;也与生态和红色主题相结合,突显龙胜的地方特色,成为展览的一条暗线。如在乡镇资源展示中,乐江镇以农产品为主要特色,主题照片为稻田景象,但背景中的风雨桥与前景中穿着侗族传统服装的人物皆表明生态主题与民族文化的绑定关系,更不要说左下角新建侗族鼓楼的照片了(图三十三)。当然,相对于单一民族文化的展现,民族团结和文化交融是更显著的展示主旨,展览从微观社会单元——家庭人口的多民族构成(图三十四),展现“各族”县的特色,也以“筑牢中华民族共同体意识·实现中华民族伟大复兴”做结语(图三十五)。

图三十三 乐江镇资源介绍(翻拍自“龙胜各族自治县成立70周年成就展”展板)

图三十四 拥有五个民族的龙胜家庭(翻拍自“龙胜各族自治县成立70周年成就展”展板)

图三十五 “龙胜各族自治县成立70周年成就展”尾声展厅

纪念庆典的记忆建构

从上面的介绍中,我们已经看到在龙胜县一级的官方纪念庆典中,如何利用民族文化来设计出形式多样的文化展演。遗产和旅游研究均已表明,纪念庆典中的文化展现具有显著的集体记忆建构作用,而这些记忆不等同于客观历史,体验的真实性诉求超越了客观事实。[2]于是我们看到种种不合“常规”的展演形式,比如由女性来表演芦笙、师公舞等传统意义中的男性角色,这或许也受到乡村外出务工人员的性别比例影响。而这些“细节”毫不影响展演受众的记忆建构效果。

相比于村镇仪典或旅游活动,县庆具有更强的国家叙事色彩,这是由它的主要目标受众所决定的。不过,相对于展现地方政府工作成就的向上“汇报”之外,县庆活动也邀请到县内外的龙胜居民参加,如村镇干部、村民代表以及旅居外地的龙胜人等等,加上虽未受到官方邀请但不请自来的各地乡人,现场和电视直播都让每一场展演拥有了更多元的受众。

在县庆活动期间和结束之后,我在县城里“巧遇”很多熟识的乡民,他们都从各自的乡村赶来凑热闹。文艺演出和巡游涉及大量村民“群演”,他们的亲友也随之来到现场“支援”。即便没有来宾“门票”,他们或者通过各种手段混入会场、短暂观礼,或者驻足于街巷之中,单纯“围观”来宾专车仿佛也是一件趣事(图三十六)。对他们来说,在县庆这件大事发生的时刻,他们亲身到了这里,感受到了“此时此地”的氛围,这就足够了。白天上街闲逛,晚上到亲友家吃饭喝酒,这就是“过节”。当县庆结束后,我们来到一家农户做客,主人家为招待我们而提前结束访亲计划、专程从县城返乡。聊起县庆,他们更多说到哪天晚上在哪家人家吃饭,碰见了谁,有没有醉酒。至于演出、巡游和展览之中民族文化符号的提炼和展现,那本来就是他们日常生活的一部分,他们并不在意个中的“表演”成分或真实与否。对他们来说,县庆活动只是一个出门做客的契机,他们更多留下关于家庭的私人记忆。

图三十六 龙胜县庆大会结束后街上围观的人群(赵晓梅摄,2021年)

至于公共性的集体记忆,恐怕是更多参与庆祝大会的人员才能形成的吧。在参会过程中,我没能接触到参与演出的工作人员,只是有限地认识了一些同住一间酒店的受邀嘉宾,他们是长期工作生活在外地的龙胜人。在庆祝大会上,在餐厅聚餐时,甚至在酒店接待台,他们与旧友相会、畅谈、合影留念。这些被提炼出来的文化符号和场景的确是吸引人的舞台布景,参与者置身其间,都要留下影像记录,将这段记忆保留下来。不过他们的“集体”记忆是否跟官方叙事主题完全一致,又另当别论了。

我从跟我一同参会的学生身上也看到了这种纪念庆典对“局外人”记忆建构的有限影响。她们都是第一次到龙胜,庆祝大会和展览参观的确帮助她们迅速建立起龙胜多民族的文化特色,不过相对于只能“静观”的展演,她们似乎对借来演员的民族头饰自拍、穿上乡民自制的民族衣裙合影以及学唱山歌更感兴趣。也许只有更多的涉身性参与,才能让记忆更为生动吧。

致谢:感谢龙胜县组织部王忠君部长邀请参加70周年县庆,感谢我的研究生孙雪阳同学对县庆活动做了初步梳理。

注释:

[1] 劳拉·简·史密斯:《遗产利用》,科学出版社2020年,第47页。

[2] 王晓晓、张朝枝《遗产旅游真实性理解差异与遗产地管理》,《旅游科学》2007年第1期; Anna Karlstrom: “Authenticity: Rhetorics of Perservation and the Experience of the Original” In: Kathryn Lafrenz Samuels & Trinidad Rico eds, Heritage Keywords: Rhetoric and Redescription in Cultural Heritage, University Press of Colorado 2015: pp29-46;朱煜杰《表演遗产:旅游中真实性的再思考》,《西南民族大学学报(人文社科版) 》2015年第6期。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司