- +1

沈卫荣 侯浩然|疯癫的圣僧:毗瓦巴、密勒日巴与印藏佛教的大成道者传统(上)

一

今天我讲的题目是疯癫的圣僧,想以毗瓦巴、密勒日巴和根敦群培等几位著名疯僧的传奇经历,来解释印藏佛教的大成道者传统。随着课程的不断深入,我们已经慢慢进入藏传佛教的核心。我们一直在说藏传佛教到底是一个什么样的宗教传统,我认为最能够代表藏传佛教的是后弘期的新译密咒传统(gSang sngags gsar ma)。今天我们习惯称藏传佛教为藏传密教,那么“密教”到底“密”在哪里?为什么说它是密教?新译密续派是相对于旧译密续派,即“宁玛派”(rNying ma pa)而言的,我们此前讲的《西藏生死书》也属于密教,它属于旧译密咒(gSang sngags rnying ma)。现在更代表藏传佛教传统的是新译密咒派,其中有萨迦派(Sa skya pa)、噶举派(bKa’ brgyud pa)、格鲁派(dGe lugs pa)等教派,而新译密咒派是它们的合称。直至今日,藏传密教仍然非常吸人眼球。

我上第一堂课时曾说佛教是世界宗教,而藏传佛教现在差不多是宇宙宗教,而藏传佛教之所以如此受人欢迎,一个很重要的原因就是因为它是密教。如果说世界上现在还有密教的话,那就只有藏传密教了。汉传佛教本来就没有形成像藏传佛教一样的密教传统,而且它的很多修习早就失传,现在唯一还活着的密教传统就是藏传佛教。当然,密教一方面非常的吸引人,但另一方面也引起了很多的非议。当下批判藏传佛教的针对的主要就是密教。昨天有一个朋友在网上传给我一个微信读书的帖子,见其中有人把我的《想象西藏》那本书做了一个微信读书,我在下边看到有很多讨论,其中有人说这位沈教授为藏传密教洗白也真是不遗余力了。因为在这本书里我讨论了下一次我将要给大家讲的藏传佛教的一种特殊修法——“演揲儿法”,它一直就被认为是西藏僧人在元朝宫廷里面所传的男女双修法。我写过多篇文章对“演揲儿法”的历史真相和它的宗教意义做过研究和讨论。按照我自己对藏传佛教的理解,更按照藏传佛教本身对这些密教修法所作的一些解释,我确实给它的历史真相和宗教合理性做过一些学术性的说明。包括后来我还写过几篇专门的文章,在《上海书评》——也就是今天的“澎湃网”上——讨论过什么是欢喜佛,什么是双修法,还专门写过一篇文章,介绍西方学者的最新研究,想理性地说明一直被人诟病的、印藏密教里边用五肉、五甘露做供养等修法,到底它的宗教意义在什么地方?

《想象西藏》书影

我写这样的文章目的就是为了回到密乘佛教语境当中来解释藏传佛教,做一些密教解释学的研究工作,解释到底为什么藏传佛教会有这样或那样常人无法理解的修行?为什么藏传佛教中会有一些看起来好像跟一般的佛教,甚至好像跟社会通常的道德伦理相违背的修法。我写这些文章是我的学术研究的一个重要组成部分,并不是刻意为了要替藏传佛教洗白,而是为了能够让大家更好地理解藏传佛教。遗憾的是,我的工作做得还不够好,有很多人至今还是很不理解藏传佛教。今天讨论藏传佛教显然还是一件很困难的事。我曾经对眼下全球性的西藏热提出过批判,批评别人不应该把藏传佛教过分的神话化,对此有些年轻的藏族同胞不高兴,说人家说我们藏传佛教神通广大、充满神秘感不挺好的吗?为什么你非要说它不是这样的呢?殊不知眼下很多人很无礼地批判藏传佛教可也是因为藏传佛教的神秘,有人无端地指责说那些奇奇怪怪的东西根本不是正法,不是从印度传来的。我告诉他们说,眼下很少有学者在努力地给藏传佛教正名,而我则坚信藏传佛教中的那些密教修法原本都传自印度,没有一个修法没有确定的印度来源。当然,佛教到了西藏之后有了自己新的发展,经历了本土化的过程,但绝不是像如今有些人对藏传佛教所作的批判那样,说藏传密教是西藏人自己杜撰出来的妖魔法。在国内,真正研究藏传佛教,特别是能从密教诠释学的角度出发为藏传密教正名的学者很少。有些人是不懂密教,有些人则可能觉得不必要去蹚这浑水,故不愿意站出来说几句公道话。而有一批人却是专门丑化、污名化藏传佛教的。藏传佛教有它大量的拥趸者,但是也有一批它的反对者,他们甚至不惜编造谎言来把它妖魔化。归根结底,导致这种分歧产生的主要原因是人们对藏传密教缺乏理性的认知。如果说藏传佛教跟汉传佛教一样,其教法不涉及很多密教化的修法,就像我们前两次讲的瑜伽行中观学派的教法、寂护的教法或者莲花戒的教法,甚至和尚摩诃衍的教法等等,那么对于大多数人来说,接受藏传佛教是没问题的。藏传佛教之所以引起争议,多半是因为密教。但同时必须要强调的是,藏传佛教之所以能够成为藏传佛教,作为当今世界上一个独一无二的精神传统,也就是因为密教。

《何谓密教》书影

我今天选密教研究中的一个主题“疯僧”来和大家来交流,从这个角度来讲到底什么是藏传佛教。我希望大家都听过毗瓦巴(Virūpa,古译作“密哩[二合]斡巴”)、尊者密勒日巴(rJe btsun mi la ras pa,1028/40–1111/23)这两个名字。我和这两位印藏佛教传统中的大成道者都很有缘分。大家知道我一直在研究《大乘要道密集》这部文献,其中重要的内容就是萨迦派传的“道果法”(Mārgaphala, Lam ’bras),其教法源头就是上面这位印度大成道者毗瓦巴。而说起尊者密勒日巴,在此我想先要为他的一部传记做个广告,大家可一定要去读一读。这部传记是上个世纪翻译成汉文的,题目叫做“密勒日巴尊者传”,这是一部难得的好书。《密勒日巴尊者传》与我有很深的缘分,1984年秋天,我开始随王尧老师(1928-2015)初学藏语文,速成学会藏文拼写法后,我们读的第一个藏文文本就是这部传记。当年王尧老师绘声绘色、声情并茂地给我们读解这个文本时的形象,至今依然历历在目,王老师读藏文时那份发自内心的欢喜和自在,我至今未曾证得,想来十分惭愧。整整二十年前(2001年10月至2002年8月),我在德国洪堡大学中亚语文系代理藏学教席,为了给学生上课讲好藏传佛教,我重新读了一遍《密勒日巴尊者传》,又深受感动。当时我跟学生们讲,如果你现在还不是佛教信仰者,读了密勒日巴传,你很可能就成为一名佛教徒了。如果你对藏传佛教还有很多的误解或偏见,也请你仔细地读一读这部密勒日巴传,也许你的这些偏见就会自动消除了。《密勒日巴尊者传》的汉文和英文译者都是张澄基先生(1920-1988),他是一位藏传佛教的修行人,但也是一位优秀的学者,他后来在美国宾夕法尼亚州立大学任教。他的汉语和英语的水准都极好,对藏文本的理解水准极高。我建议大家有时间去读一读他翻译的《密勒日巴尊者传》,大家一定会有所收益的。现在网上经常冒出各种各样的心灵鸡汤,但是《密勒日巴尊者传》里面的内容那可不是鸡汤,而是智慧的金句,所以大家必须去看一看。

《密勒日巴大师全集》书影

二

今天我想给大家分享的主要就是这两位疯僧的故事,可是为了让大家更好地理解印藏佛教中的疯僧传统,我首先要从印度佛教中的大成道者们的故事讲起,最后还会讲到大家可能熟悉的其他西藏疯僧,比如根敦群培的故事,将印、藏传统中的疯僧或者大成道者的传统串连起来解释。需要首先说明的是,这里所说的“疯僧”,所谓的“疯”,不是病理上的“疯”,而是有历史来源、有教法传承的“疯”,藏文里称为Chos smyon pa,意思是“法疯子”。疯僧在佛教的语境下常常也是大成道者,这是藏传佛教的上师或喇嘛和汉地高僧不一样的地方。藏传佛教喇嘛除了学问好,有很深的学养,还要在修行上有成就。大家可能都听说过一世班禅喇嘛吧,他的名字叫克珠格勒贝桑(mKhas grub dge legs dpal bzang,1385–1438),简称克珠杰(mKhas grub rje),是宗喀巴大师的第二大弟子。他为什么叫克珠杰呢?我们不妨把他这个名号拆解开来,mkhas就是“学者、智者”的意思,说明他是有学问的人。作为学者你要具有什么才能呢?《楞严经》说学佛之人先要依“闻思修”进行学修,才能入三摩地,“闻”就是听闻佛法,即学习佛教经典、听上师讲经说法等,“思”就是对听到的佛法进行思考和辩论,由此而理解其教理,得到“思慧”,然后依靠思慧进行修行,证得“修慧”。而在藏传佛教的语境中,要能成为一名学者,必须具备讲述、辩论和写作三种能事,具体说来要同时具备娴练理路的智力、以经义为教诫的行持,和擅长辞令的口才。mKhas grub中的grub的意思就是“成就”,在西藏,一位喇嘛不仅应当是一个学者,还要在修行上证得成就,有学有证才能成为一位卓越的上师。这里所说的成就,是佛教意义上的成就,在梵文中常被称为“悉地”(siddhi)。Rje的意思就是法王(chos rje),而mKhas grub rje合起来的意思就是一个有学问、有成就的法王。克珠杰的名字叫做“格勒贝桑”,“格勒”(dge legs)的意思就是“妙善、功德”,“贝桑”(dpal bzang )的意思是“贤德”,西藏很多上师的名字叫“贝桑”或“贝桑波”(dpal bzang po),对应梵文śribhadra,常用于活佛和高僧名字之后以表敬意。克珠杰格勒贝桑的名字有另外一种译法“贤成善”,所谓善者,不仅是品性善良,还要救度众生,做很多功德事业,藏文叫’phrin las,具有mkhas grub bzang三种品质才能称为大喇嘛。克珠杰是在寺院系统里的上师、法王的典型代表,格鲁派讲究道次第(lam rim),所以学问(mkhas)排在修行(grub)之前。

一世班禅克珠杰

在佛教修行人群里,高僧大德通常给人一种法相庄严、远离尘世、精进不懈、苦行求证的形象。然而在汉藏佛教传统中,我们也会看到一些超越这种高僧大德范式的疯僧、癫僧和狂僧形象。汉传佛教里有四大疯僧,这四个行为乖张、放荡不羁的和尚,分别是寒山、普化、风波和道济。四大疯僧中的寒山又是一位疯疯癫癫的诗僧,他的白话诗虽然在他所处的诗歌鼎盛的唐朝难登大雅之堂,但从二十世纪五十年代起,不仅传入了日本,备受日本学者的推崇,更远涉重洋,传入了美国,被译成英语、法语等,风靡欧美。寒山也成为美国“垮掉的一代”(The Beat Generation)的偶像。四大疯僧中在中国民间最著名的就是道济,说道济可能大家不太了解,他就是经常在民间流行文学和影视作品里面出现的济癫和尚、济公活佛。大家或许都看过《济公》的连续剧,演员游本昌的表演出神入化、深入人心。我认识一名以色列汉学家,特拉维夫大学的教授夏维明(Meir Shahar),他在哈佛求学时写的博士论文就是《济癫:中国宗教和民间文学》(Crazy Ji: Chinese Religion and Popular Literature),使济公在西方学界也非常有名。民间文学和影视作品中的济公,是一个疯疯癫癫的游方僧,他不守清规戒律,腰间挂着个酒葫芦,喝酒吃肉,无所顾忌,口称“酒肉穿肠过,佛祖心中留”。他行为貌似怪诞乖张,疯言诳语,却诙谐幽默,常于不经意间,一语道破世间真谛,令人醍醐灌顶、明心见性。他时时示现神通,常于千钧一发之际,为人排忧解难、匡扶正义,或对世人当头棒喝,使之悬崖勒马、幡然悔悟。他以这类密行教化,令凡俗之人也认识到佛法的不可思议,生起正念和信心。“天南地北到处游,世态炎凉全看破,哪有不平哪有我,南无阿弥陀佛!”相对较为严肃弘法风格,济公这种“接地气”的传法方式,对文化不深的平民百姓很有吸引力,使得普通大众更容易亲近佛教。世人称他为活佛,说他是降龙罗汉的化身。他之所以如此疯癫、不忌酒肉,乃是因为他早已跳出三界外,不在五行中,修成了正果,是不世出的“圣僧”(或曰“疯僧”和“疯圣”),他是菩萨化身,是活佛。他们是因放心不下我们这些还在六道中轮回、沉沦、孤苦无依、受苦受难的芸芸众生,才重返尘世、应化人间的。济癫正如藏传佛教里的大成道者,他们的人生不过是一场游戏,是引导有情众生走上成熟解脱之路的宏化。只要能利益有情,能将他们普度众生的愿力发挥到极致,他们可以随机应变、为所欲为,酒、肉又哪能成为他们的羁绊呢?

电视剧《济公》剧照

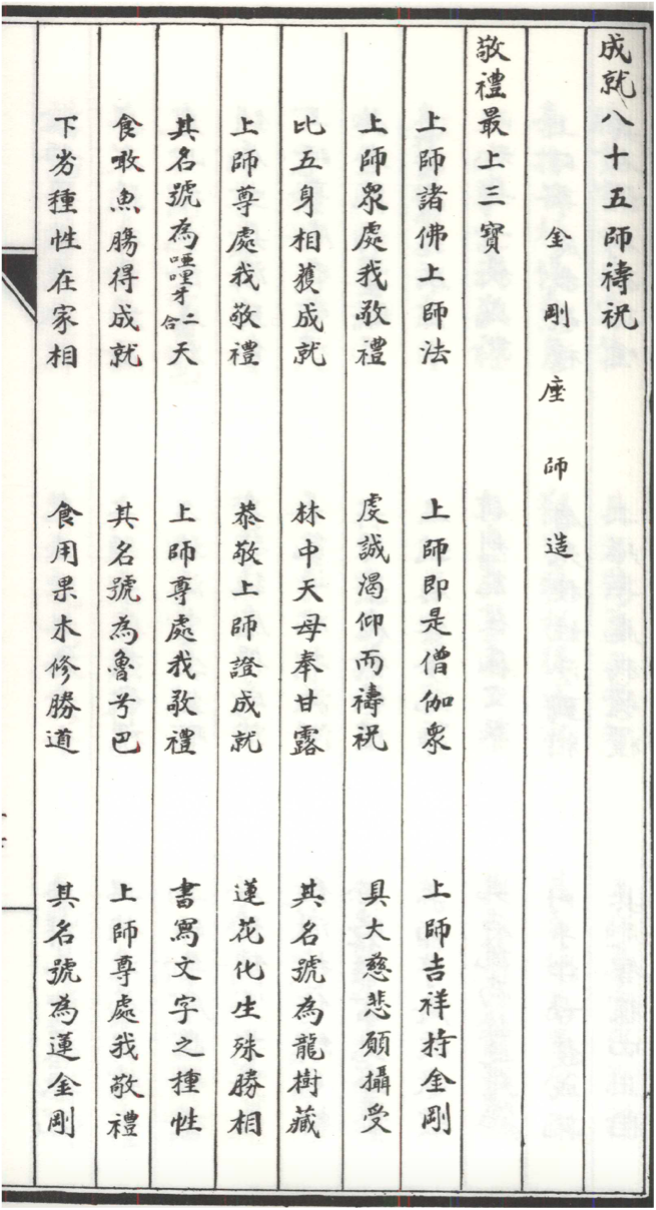

在藏传佛教中,我们当然可以见到更多、更疯癫的圣僧,他们就是人们通常所说的成道者,如我们前面提到的密勒日巴。大成道者的传统是从印度来的,在八世纪末到十三世纪,在印度兴起了大成道者崇拜(Siddha cult),其中的典型代表有著名的八十四或者八十五,有时也说八十八大成道者。十二世纪的印度学者Abhayadatta Śri在《八十四大成道者传》(Caturaśītisiddhapravṛtti,Grub thob brgyad bcu tsa bzhi’i lo rgyus)中记录了他们的传奇故事。近年来,我们对黑水城出土的汉译藏传佛教文献和西夏和元代汉译藏传佛教文献集成《大乘要道密集》做了用心的研究,发现从西夏到元、明,藏传密教的各种修习传统都曾传入了西域和中原。与此相应,大成道者传统也很早就传到了汉地,在《大乘要道密集》中,就收录了一篇赞颂八十五大成道者的文本,题为“成就八十五师祷祝”(Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi’i gsol ’debs),译自《西藏文大藏经》,作者是金刚座师(rDo rje gdan pa),原先是八十四位成道者,德格版中加入了萨辣素(Sarasu),汉译本作巴辣素(Parasu),成为八十五师。《成就八十五师祷祝》对每个大成道者的事迹做了简要的介绍,对他们赞颂顶礼。大成道者也是藏传佛教艺术中经常表现的主题,例如日喀则白居寺(dPal ’khor chos sde)供养萨迦派道果殿里即绘有一套八十四大成道者的画像。

金刚总持和八十四大成道者

话说到此,我们有必要先对“成道者”这个概念做些解释。“成道者”又称为“悉达”(siddha),指通过修行密宗而体证“圆满成就”的瑜伽士。“悉达”一词在印度宗教和文化中被广泛使用,最早用于耆那教(Jainism)之中。在耆那教中,阿罗汉(arhat)在涅槃之后,放弃肉身,摆脱所有业(karma)的束缚,出离生死轮回(saṃsāra),获得解脱(mokṣa)之后即被称为“悉达”(意为“解脱了的灵魂”)。他们居住在宇宙之巅的“悉达之域”(siddhaśilā),其身无形,不为常人所见。耆那教的悉达是出世间的,然而在印藏佛教传统中,悉达则变成了世间的成就者。

《大乘要道密集》之《成就八十五师祷祝》

印度大成道者崇拜的兴起,是建立在大乘佛教运动和密教思想发展的基础之上的。大乘佛教的发展突破了种姓制度,使得低种姓和处于社会底层和边缘的人士,甚至罪犯,只要他们放下屠刀,发菩提心,作为善男子、善女子,就可以都走上成佛的道路。八世纪中叶,受到湿婆教荼吉尼怛特罗(ḍākinī tantra)的影响,印度出现了瑜伽母怛特罗(yoginī tantra),如《上乐轮怛特罗》(Cakrasamvara Tantra)。瑜伽母怛特罗将重点放在了女性神身上,鼓吹在正统佛教中通常被禁止的教法,如提倡性结合和仪式化杀戮的“交合和度脱”(sbyor sgrol)仪轨。这些教义和修行与当时盛行于南亚地区的宗教运动“悉达运动”(Siddha Movement)密不可分,起源于“尸陀林崇拜”或称“寒林崇拜”(Śītavana/ Śmaśāna Cult)。它指的是一群摒弃了世间道德的男男女女,男的被称为瑜伽士(yogin),女的被称为瑜伽女(yoginī),选择了一种堕罪的生活方式,活跃于尸陀林这样的社会边缘地带。在印度传统中,尸陀林是放置尸体的墓地,是最令人恐惧和憎恶的地方。无上瑜伽部的《喜金刚》和《上乐轮》相关的教法文献中都有对尸陀林的介绍和描述,如《吉祥尸陀林庄严本续王》(dPal dur khrod rgyan gyi rgyud kyi rgyal po, Śrī-śmaśāna-alaṅkāra-tantrarāja,Toh. 402)列举了在八个不同方位的八座尸陀林,分别是八种忿怒神的修行场所。我们在密教文献和唐卡艺术作品中看到尸陀林中令人恐惧的场景:地面上散落着各种各样的人类尸体和残肢、头颅、骨架,豺狼和鬣狗潜伏在暗夜的阴影之中,一边撕咬尸体,一边发出凄厉的嚎叫,乌鸦和秃鹰在天空中躁动地盘旋,时而俯冲至地面,觊觎着与豺狼和鬣狗分一杯羹;不远处焚烧尸体的火堆噼啪作响,火花向上飞溅,带着滚滚烟尘而去,空气中散布着令人不安的气味;在这种阴森恐怖的环境中,白骨森森的尸陀林怙主(śmaśāna-adhipati)夫妇相拥而立,手舞足蹈。凡此种种使得尸陀林成为瑜伽士修行“不净观”(aśubhapratyavekṣā)的理想之地。所谓“不净观”指的是瑜伽士以不净的身体作为观想对象,借由观察人体成为尸体并逐渐腐败的过程,产生对于身体的厌恶感(厌恶作意),以对治对于色身的贪欲。不仅如此,瑜伽士还可以在尸陀林中获得生活所需,如从尸体上得到衣物,用头盖骨做碗,以股骨为笛,把人骨做成项链等装饰品挂在身上,甚至以人体组织作为食物等等。

喜金刚坛城,外围环绕着八大尸陀林。

在尸陀林中修行的瑜伽士

在湿婆教中,骷髅派(Kāpālika)是奉行“尸陀林崇拜”的典型代表,而于密乘佛教中,最具有代表性的就是八十四大成道者群体。八十四大成道者是印度密宗修习者“悉达”的代表人物,介于真实和传说之间,他们是千千万万密教修习者的缩影。他们代表社会的各个层面,如国王和大臣、祭司和瑜伽士、诗人和音乐家、工匠和农民等,也包括社会底层和边缘的人物,如小偷和赌徒、家庭主妇和妓女,以其家庭背景的多样性和社会角色的差异性引人注目。大家知道,古代印度有四种姓制度,阶层的区分十分严格,其特点是通过阶层内婚制、继承方式传承某一特定阶层的生活方式,比如婆罗门就是祭司,比其他的种姓地位要高,许多低种姓的人则都被排除在印度教信徒之外。显然,我们不能按今天政治正确的标准去理解佛教。我经常被人问说女性到底能不能成佛,在藏传佛教修行中女性扮演的是一个什么样的角色?我只能回答说我们不能拿今天女权主义的标准来理解和评判古代佛教的教义和修法。大乘佛教的发展突破了种姓制度,承认众生皆有佛性,低种姓、处于社会底层的边缘人,甚至是犯过罪的罪犯,只要放下屠刀,发起菩提心,就都可以成佛,这是一种很大的改革和进步。而成道者则完全脱离于一个制度化的佛教机构,游离于寺院之外。这与当时印度处在分裂阶段,以及因受到穆斯林军队的攻击,许多寺院被毁坏有很大的关联。让僧人都住在寺院里修学,这是一件很奢侈的事情。藏传佛教史说佛教进入黑暗期是因为朗达玛(Glang darma,838–841在位)灭佛,通过对敦煌藏文文献的仔细研究,我们发现朗达玛本人是支持佛教的,他没有灭佛,但为什么佛教会在他统治期间急速衰败呢?这是因为他的前任和兄弟赤祖德赞(Khri gtsug sde brtsan, 815–836年在位)太崇信佛教了。赤祖德赞为了表达对僧侣的尊重,将自己的头发编成两只发辫,在发辫顶端系上丝绸,然后将丝绸铺展在两个垫子上,并让两位高僧坐在上面,称之为“二首部”(dBu sde gnyis)。由此,他获得了“日巴坚”(Ral pa can,意为有带辫子的人)的绰号。赤祖德赞对吐蕃僧团和寺院有太多的优惠了,比如他曾经下令吐蕃每一个僧人皆以七户平民作为自己的属民,这就是“七户养僧制”。这一举措导致劳动力和财富大量涌入寺院,使得当时吐蕃的经济很难维持下去了,于是就走向了反面,导致佛教衰败了。反观八至十二世纪北部印度地区的情况,长期处于分裂状态,缺乏强有力的中央集权对佛教的支持,加上穆斯林军队入侵,大量的寺院被毁坏,仅有东北部还有大寺院存在,比如那烂陀(Nālandā)和索玛普利(Somapura Mahāvihāra)。因此,成道者大部分是游离于寺院体系之外,活跃在社会边缘地带的。

索玛普利大寺遗址

飞行中的大成道者甘札巴(Ghantapa)

大成道者与传统的佛教僧侣不同,他们乐于展示神通,不惧酒肉女色,甚至杀生,因为在他们的理念中,一切孽缘烦恼皆可转为道用,对大成道者的崇拜是以密宗修行和义理为基础的。大成道者身上所表现出来的种种神通和成就,他们的特立独行,被人称为“佯狂”“狂慧”,英文中叫 “holy madness”。对于大成道者来说,种种神通和成就不仅是他们修行密宗成就法获得圆满的征兆,也是实现“大手印成就”(Mahāmudrā-siddhī)这一种终极目标的手段。他们所取得的成就称为 “悉地”(siddhi),主要包含两个方面:神通(世俗谛)和觉悟(胜义谛)。大成就者可以被理解为“圣人”“法师”“幻士”“善知识”;但这些词都无法传神地写照成道者独特的密宗生活方式。对印度人来说,提到“悉达”,他们最先想到的是不可思议的神通,如穿墙而过、在空中飞行、包治百病、把水变成酒、于河流中漂浮、擅长读心术、有阴阳眼等等。拥有了以上各种神通的瑜伽士,才配得上“悉达”的称号。他们通常有异于常人的装扮和生活方式,例如腰间挂着骷髅,用灰烬涂抹全身,在墓地居住,与豺狼为伴,饮血食尸,以极具魅惑的歌声引人落泪,留着长长的发髻并以金刚杵作为发簪,用头盖骨做成的噶巴拉碗吃饭,与鸟兽交谈,勾引良家妇女与之媾合,与麻风病人同床共枕等等。凡是种种,其实都是世俗意义上的神通、成就。不同的传承对于修行者所具的神通有不同的说法,例如有上座部佛教“修行百科全书”之称的、由五世纪印度僧人觉音(Buddhaghosa)所著的巴利语《清净道论》(Visuddhimagga),即有说修行者示现的种种神通和成就,诸如在空中飞行、穿过障碍物、潜入地下、在水上行走,或者将一种元素(如土)变为另一种元素(如空气)等。

那么,以今天的眼光我们又应该怎样理解这些大成就者的神通和成就呢?在藏文佛教文献中,有一种非常常见的文本类型叫做“rnam thar”,源自梵文vimokṣa,字面意思是“解脱”。在佛教语境中,解脱指的是出离六道轮回(saṃsāra)、进入涅槃(nirvāṇa)境界。“rnam thar”是一种讲述高僧大德或者密教成就者,从出生到学法、修行,一直到圆寂、解脱的过程,通常就是高僧大德或者成就者的“传记”,但它显然不同于我们今天所说的名人传记。首先,“rnam thar”的受众是藏传佛教的修行者,而并非一般的读者群体;其次,在内容上它主要强调传主在其生活中与佛教相关的事迹,包括他或她的学习、冥想修行以及最终的解脱,里面充斥着大量的预言、神话、梦境、幻象、神通等元素;再次,写作的目的是作为修行者的成佛典范,并在传授具体的密宗修行方法时作为对密宗经文的补充,指导和激励修行者在成佛和解脱的道路上继续精进。所以说“rnam thar”的中心是围绕着“证悟、成佛”这一主题展开的佛教叙事,是为佛弟子所写,留给我们今天这些藏学家、佛学家来做历史或者宗教的研究,实属是无心插柳。因此,理解“rnam thar”需要我们回到佛教的语境中,从佛教的角度来分析其中的叙事,来理解修行者和佛弟子们眼中的“真实”。大成道者示现各种神通是世俗意义上的“悉地”,是一种方便,示现空行土遁、水火不侵,是为了使信众升起对佛法不可思议的信仰;擅读心术、具阴阳眼、通晓鸟语等等,则标志着他拥有更加敏锐的六识,具神通超感,更能捕捉和体察他人的痛苦;施行种种违反常规、有悖人伦的行为,是为了向化机展示“更高”意义上的真实,以非常手段破除妄念分别,使自身和他人得以解脱。

《金刚经》中说:“凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,则见如来。”这里面说的“所有相”,其所谓“相”,是指表象和名相,它们皆是主观意识的产物,并不反映真实性,所以说它们都是“虚妄”,正所谓“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”。如果你体认到所有之“相”都不是“本来面目”,那你就把握了真理。故曰:“是实相者,则是非相。”达到这种认识程度并加以运用,就是“如来”,所以又说:“离一切相,则名诸佛。”从佛教的角度看来,我们所在的情、器世间的种种真实,其本质不过是一个梦、一个幻觉、一种假象,所有的事物最终都被体验为光明和空性。不管是藏传还是汉传,佛教的行者都要进行观想训练,虽然法门多种,但目的都是为了观空。当行者进入止观状态时,能在观想中见到种种境相,例如修火观,见到处都是火;修水观,见到处都是水,随其观想而境像显现。通过这样的训练,修行人了悟外境无实,皆随心所现,从而认识到“万法皆心造”。对于大成道者来说,他们已证得了身心一如、空有不二的境界,了知真实和梦幻实无分别,本质惟空,故其所见种种不可思议之景象、显现种种神通成就,亦不过心之显现,所以,从佛教语境来讲,它们也具有某种真实性。

我们都知道庄周梦蝶的故事,这个故事源出自《庄子·齐物论》,说的是庄子有一天做梦,在梦里变成了一只蝴蝶。醒来之后,他发现自己还是庄子,于是内心生疑,陷入迷茫之中,不明白自己到底是变成庄子的蝴蝶呢,还是梦中变成蝴蝶的庄子。在此庄子提出了一个形而上的哲学问题——人们应该如何认识真实?如果梦足够真实,人就很难知道自己是在做梦。庄子又说“且有大觉而后知此其大梦也”,用现代的话说就是人只有到了大彻大悟地觉醒了的时候,才知道人生原来是一场大梦!到了佛教密宗修行当中,梦就变成了一种修行的方便,人不仅要做梦,而且要在做梦中清醒地知道自己在做梦,并且学会控制梦境。在藏传佛教最著名的瑜伽修习——《那若六法》(Na ro chos drug)当中就有梦瑜伽(rmi lam rnal ’byor, svapnadarśana)的修行方式。梦瑜伽通常分五个阶段,在第一阶段,做梦者要“无睡令睡”,初结身印,枕右稳卧,再专注于种子字或者明点,让自己睡着。然后进入第二阶段“先求胜梦”,将睡未睡之际,愿做好梦,梦见种种诸佛刹土,腾空自在,身上出火,身下出水等等,种种神通都会在梦中出现。在第三阶段,做梦者要知道自己是在做梦,不能有执实心,所以能识梦,不会对梦中内容有所恐惧,认识到梦中没有任何东西会给自己造成伤害,所以刀山敢上,火海敢跳,无所畏惧。梦幻瑜伽的第四阶段是“令梦增长”,让梦中出现的人、犬等增长,遍满三千大千世界,知道他们都只是梦中的幻化,不是真实,不管是梦中的物体,还是世间的物体,它们都是空的,没有实性。这是将梦境视为幻觉(māyā)的阶段,并认识到这种幻觉中的体验和外部世界的日常经验是一样的。接下来,梦瑜伽的第五个阶段是“调习于梦”,做梦者应该意识到,此梦境相,虽然转变无量,但都如幻梦、水月、镜花、虹霓、影像等等,都是不真实的,做梦者可以把梦中所见人、狡,转变为无我母等空行母,或者自己平日所修的本尊护法,并一一复作无量想,这样出定之后,就一定能够明白世间一切有为法,皆是空性,如梦如幻。总之,修梦瑜伽者可以控制梦境,改变梦中客体的大小形状,改变客体的重量,把许多客体变成一个物体。在获得对客体及其转变的控制之后,可以改变身体的形状或使梦中的身体完全消失,于是明白在梦中的身体和其他客体一样没有实体。最后,修习梦瑜伽的行者可在清醒的梦境中观想出种子字或本尊的形象,后者的显现是行者通往乐空和光明的象征性门径。修行者将注意力集中在种子字或本尊身上,使自己的心识外逸,融入种子字或进入本尊的心识,从而安住于光明和清净之中,体证乐空无二,成就法身光明。

大成道者那若巴

我们说密宗或者密教源自“怛特罗”(Tantra),而“怛特罗”直接和秘密修行(esoteric practice)联系在一起是欧洲殖民时期的创造。“Tantra”的词根是√tan,本义是 “延长”“扩展”或 “编织”,意为“将修行传统和教义作为线头交织在一起”,形成一个文本、技术或实践,引申为原则、体系、教条、理论等意思。它最终指向的是一个基本的、不变的和连续的元素,那就是空性或者真如,是法的真实自性,日常生活和普通意识中固有的终极的、不确定的、存在的现实。密宗强调解脱即在世间,是一种修行的方式。从广义上讲,密宗包括小乘和大乘佛教的修行:小乘,如寂止(śamatha)、内观(vipaśyanā)、守戒等等,大乘的修行,即菩萨道的修行,如对空性(śūnyatā)的冥想、实践四无量心(一慈[maitri],二悲[karuṇā],三喜[muditā],四舍[upekṣā])、发菩提心(bodhicitta)等等。此外,还有大量密宗修行,主要包括观想本尊、念诵咒语、瑜伽和调息(prāṇa)、复杂的炼金术仪式、禅定和朝圣等。在大众的认知中,密宗主要包含仪轨、性和神通法术等,这是不正确的。密宗的经典分为四部:事部(Kriyā)、行部(Caryā)、瑜伽部(Yoga)和无上瑜珈部(Anuttarayoga)。事部和行部是低次第的密宗修行,主要是仪式性的,主要涉及实现暂时的目标和神通。较高层次的密宗部,如瑜珈部,确实涉及仪式性的冥想,但在大手印成就的无上瑜珈部,则抗拒仪式。禅宗中也说“不立文字、直指人心”,其传授的方式师徒心心相印、理解契合,不管你是什么来历,甚至你完全可以不认识字的,你可以把经书都烧掉,把佛像都扔掉,不需要拘泥于修习方法,却可因某个机缘在刹那间顿悟、醍醐灌顶,所谓“前念迷即凡夫,后念悟即佛”,所以参禅的目的是为了明心见性、立地成佛。密教甚至还说“每日煞一婆罗门,及造五种无间罪,乃至常造十恶人,修此定者必解脱”。

很多大成道者就是如此,其修行和冥想的方法也是非仪式性的,其追求的是见性成佛。他们观修方法和对象是无所拘泥、多种多样的,国王可以在华丽的宫殿里修行,农夫可以在田地里观想,鳏夫可以到墓地里打坐,而且他们观想的对象也并非佛菩萨,而是一些纯粹的感官上的愉悦,例如鲜花、鸟鸣、音乐,其成佛的道路上还不排除性。作为密教行者,他不应该执着于善和美,拒绝恶和丑,耽于享乐而不愿受苦,因为善和恶、美和丑、快乐和痛苦都是一样的,皆为妄念,在修行和转化的过程中,不管是“正能量”也好,“负能量”也好,一切都具有同等价值,都是实现证悟、成就佛果的原材料。

《大乘要道密集》里有一篇文本题为“苦乐为道要门”,此前我就发现了与它相应的藏文本是sKyid sdug lam khyer gyi man ngag,但未曾细读。今年我有幸结识了内蒙古赤峰市喀喇沁旗萨迦派寺院康宁寺的住持堪布多杰上师,我对汉藏佛学的倡导和研究得到了他热情的鼓励和有力支持。七八月,我两次带学生们到康宁寺和寺内一位十分博学的经师贡嘎丹增先生一起读解藏汉文道果法文献,收获非常大。这次我们把汉藏两种文本的《苦乐为道要门》放在一起阅读,贡嘎师父给我们做了细致的讲解,他特别提醒我们若要深刻的理解《苦乐为道要门》,必须参考萨迦派上师仁达瓦迅努洛追(Red mda’ ba gZhon nu blo gros,1349–1412)为它写的一篇短篇注释。《苦乐为道要门》由喀什米尔班智达释迦吉祥贤(Śākyaśrībhadra,1127–1225)传授给卓普译师强巴贝(Khro phu Lo tsā ba Byams pa dpal,1172–1236),后者把它传入了藏地。从核心内容上来看,《苦乐为道要门》教授的是藏传佛教传统的“修心”(Blo sbyong)类法门,属于大乘佛教中的显乘修法,可以追溯到阿底峡(Atiśa,982–1054)和他的上师金洲大师法称(Suvarṇadvīpa Dharmakīrtiśrī,gSer gling pa Chos kyi grags pa)等人。题目中的“苦乐”就是指痛苦和快乐,“为道”是翻译藏文的“lam khyer”,意为“转为道用”,合在一起的意思是“将痛苦和快乐都转化为成佛的道路”。

仁达瓦迅努洛追

我发现了解《苦乐为道要门》这个修法,对我们理解密宗的观修有非常典型的意义。《苦乐为道要门》说从胜义谛上来观修以乐为道时,行者应该观想这种快乐是因心而起,还是因身而起?这里的“心”对应的是藏文sems,它有多种含义,此处较为恰当的理解应该是“意识、念头”。仁达瓦在对《苦乐为道要门》的释论中说:“如果没有心识,身体就无知觉,一如墓地中的死尸,显然身体不是人生起欢乐的原因”(sems med na lus ni bem po dur khrod kyi ro dang ’dra bas skyid rgyu dang bde rgyu ci yang med/ sKyid sdug lam khyer gyi man ngag, p. 39. 6¬–40. 1)。那么心呢?我们也在仁达瓦的释论里找到了他的解释,他说:“如果分析心识,过去的心识已经灭了,所以它不存在;未来的心识还没有产生,所以它也是不存在的;(既然过去和未来的心识都不存在,)那么,如果说心识生,那么它从未生过,(既然没有生,)如果说它灭,它也从未灭过。如果说它住于生灭之间,从头顶到足下,你都找不到它安住在哪个地方,其自性乃无色、无形、无所成就。如详细检视之,心识(如同乐的觉受)从自性上来说,没有任何成立,其本质是无生,可谓之“法身”。(如果有了这种对空性的体认,)行者放宽任运,久住于其中(就获得了法身成就)。”(sems ’di la dpyad na/’das pa’i sems ni ’gags nas med/ ma ’ong pa’i sems ni ma skyes pas med/ da ltar gyi sems ’di la brtags na/ dang po skye ba na yang gang nas kyang ma skyes ’gag pa na yang gang du yang mi ’gag/ bar du gnas pa mi ’dug/ kha dog dbyibs la sogs pa’i ngo bo yang ma grub ’dug/ de ltar brtags pa na/ sems kyi gshis cir yang ma grub pa de nyid skye med chos sku bya ba yin pas de’i ngang la lhod glod de mnyam par bzhag go/ sKyid sdug lam khyer gyi man ngag, p. 40. 1–3)在证得法身之后,行者体以法身为因,于空性中常住时,观乐生起为本尊,不离本尊之佛慢,而成就报身。在获得报身之后,行者以所受之乐,利益众生,成就化身。三身圆融而成就自性身,即是佛的境界。修以苦为道,同样也是与上述基本相同的修法步骤,核心也是以苦来体认空性,在持续的空性中成就法身,基于此修证三身,证悟成佛。

所以,《苦乐为道要门》于显宗是修心的教法,而仁达瓦对《苦乐为道要门》做出了新的发展,在谈观修报身时,他在空性见的基础上,将观音菩萨(Avalokiteśvara, sPyan ras gzigs)作为主尊,引入了本尊瑜伽(devata-yoga, lha’i rnal ’byor)修法。从修法上来看,他介绍的观修方法主要是观想本尊、生起佛慢、体认自己与本尊无二,是典型的“生起次第”(utpatti-krama, bskyed rim)的瑜伽修法。经过仁达瓦这样的改编,《苦乐为道要门》变成了一种显密圆融的修法。《苦乐为道要门》的根本文本于此仅提供了一个修法的理论框架,在此基础上行者可以对之进行自我的创造性的改编,形成独具特色的修法。同样,我们也可以将观音菩萨换成无量光佛(Amitāyus, ’Od dpag med)作为主尊修本尊瑜伽。《苦乐为道要门》着意于颠覆苦乐等二元对立的戏论,使行者体认苦乐一味、平等视之,转为道用。通过这种类似的观修,行者破除善和恶、美和丑、快乐和痛苦二元对立的认识,将一切的念头和心态转化为自身成佛的手段。到了密宗更高级的阶段,为了破除二元对立的戏论,出现了更加极端的教法和修行。例如,依旧译密续派即宁玛派的“九乘次第”系统来划分的“大瑜伽部”,或者按照新译密续派,即萨玛派(gSang sngags gsar ma)的“四部瑜伽”的方式来划分的“无上瑜珈部”的密教文献里面,均有提倡修行者“食秽”的做法,即行者应食用“五肉”(māṃsa,sha ba)“五甘露”(amṛta,bdud rtsi),或者用它们来供养神明。“五肉”指的是牛肉(一说孔雀肉)、狗肉、象肉、马肉和人肉,“五甘露”指的是大香(大便)、小香(小便)、红菩提(经血)、白菩提(精液)和骨髓(一说人肉)。“五肉”和“五甘露”在印度的传统文化中被归类为“本性受到污染(且因此污染他者)”(svabhāva-duṣṭa)的物质。在正统的婆罗门看来,它们是不洁的、污秽的、令人作呕的,故被视为禁忌。那么,我们应该如何理解一位觉悟佛性的大成道者在骷髅器中享用着污秽的肉类和腥臭的排泄物和体液呢?

首先需要说明的是,我们这里谈论的“五肉”和“五甘露”的“不洁性”和“污秽性”,显然不是从病原学和卫生学的角度出发,而是侧重于其文化性或者说宗教性来讨论的。人们对洁净与污秽界限的理解具有相对性,取决于不同文化系统的解释,例如中国家长从小就教育孩子说不能用手抓饭吃,那样很不卫生,要孩子尽早学会使用筷子,最不济也要能使用勺子。但是到了印度,用手来抓饭吃才叫做洁净。说到这个话题,不禁让人想起了前不久不幸遇刺身亡的日本前首相安倍晋三(1954-2022)的一则旧闻。在世界各国的饮食文化习惯中,容许鞋子堂而皇之地摆上餐桌的大概不多,日本尤其讲究,在日本文化中鞋子是不洁的,外出穿的鞋子不能进入内室。2018年5月,以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)在总统府设宴款待来访的安倍夫妇,负责烹饪当天料理的是以色列名厨塞格夫(Moshe Segev)。宴会一切都进展顺利,可到了最后的甜点环节却出了问题,只见精致美味的巧克力甜点被装进黑色锃亮的男式“皮鞋”中端上了桌。据当时在场的日本外交人员事后接受采访称,他们对“男鞋”的创意普遍感到了震惊,更替首相感到受到了冒犯。当宴会的报导和照片在以色列和日本的官方网站上发出之后,餐桌上的“男鞋”立刻引起了日本网友的极大不满,以致让以色列外交部骑虎难下,不得不发表声明称他们并未事先过目当日晚宴的餐点,但是他们尊重主厨的创意,同时也对日本首相始终怀有最高的敬意。而备受非议的名厨塞格夫也不得不在Instagram上发照片澄清,说当日用来盛放巧克力的“男鞋”,是艺术设计大师迪克森的雕塑作品,是以铸金打造的艺术品,而并非真正的鞋子。然而,许多日本网友对此依然很不买账。

名厨赛格夫在Instagram分享的晚宴当日与安倍和内塔尼亚胡夫妇合影

赛格夫在Instagram上分享的“男鞋”巧克力甜点

同样的一双鞋子,如果它整齐地摆在玄关里,放在鞋架上,大概是不会引起人们的任何不适的,然而当它被摆上了餐桌,情况就变得不一样了,人们在大多数情况下都会产生“不净”“肮脏”的认知,继而对之生出厌恶。为什么会这样呢?英国著名人类学家玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)在其专著《洁净与危险:对污染和禁忌概念的分析》(Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo)一书中,曾利用象征分析手法剖析人类的思维特点,关注象征秩序与社会秩序的对应,对“洁净”与“污秽”提出了全新的解释。她指出“污秽”实际上是个“空间”归属概念,人类在不同领域有不同的分类系统,污秽(肮脏)就是不处于某种分类系统中(out of place)的东西,例如我们上面说到的鞋子问题,当它脱离了其所在的分类系统,打破了已有的秩序,出现在餐桌上之时,因为并不属于食物、餐具分类系统,才会显得如此突兀,令人不适。在《洁净与危险》中,道格拉斯进一步指出:污秽产生于“区分”,污秽是洁净的对立面,没有差别的地方就没有污秽,所以说污秽的产生是为了创造秩序,因为“洁净”“圣洁”要求社会中每个人在日常生活中的衣食住行、言谈举止都要符合他所归属的阶段或阶层;要求不同种类、层次的事物,必须按部就班,不能混淆。污秽是对社会规范和秩序的违背,而污秽即意味着危险,危险就是跨越不该跨越的界限而造成的恐惧。道格拉斯的理论对我们认识密宗的“食秽”行为的社会人类学意义以有益的启示,我们下面还会谈到。

三

从密教研究角度,克里斯蒂·K. 魏德迈(Christian K. Wedemeyer)先生以涵指符号学的路径,对佛教密续乃至印度宗教中出现的那些违背人伦常理的因素,如“五肉”和“五甘露”等,作出了深入的讨论。文章用力之处在于以“五肉”和“五甘露”为例,对密教诠释学(hermeneutics)作方法论上的探讨。从密教仪轨的角度来看,在大瑜伽或者无上瑜珈部的成就法中,行者在核心仪轨的高潮时刻食用“五肉”和“五甘露”。食用是接受外物进入自己的身体,而“五肉”和“五甘露”等秽物进入身体会导致身体被污染、遭受损害,因此它们是危险的。然而,我们不应该忘了食秽的仪轨语境。行者在成就法的执行过程中进入本尊曼陀罗,生起佛慢,随后享用在传统上被认为是污秽的物质,然后示现自己安然无恙。这一仪轨行为表达的是行者对于传统的净、秽二元范畴的超越,证得了“净秽无二”的觉悟状态。在这一语境下,“五肉”和“五甘露”涵指的是一切令人厌恶和污秽的东西。如今有一些藏传佛教的僧人或密教行者,迫于舆论压力,为了避免大众的误解,服从现代社会的“政治正确”(这是现代社会的知识和传播体系带来的问题,此前这些与密教相关的知识,绝大多数情况仅在密教团体内部共用),提出“五肉”和“五甘露”并非血肉,而指的是不同的植物药材成分等。这一说法放在大瑜伽或者无上瑜珈的仪轨背景下是行不通的,我们不是非要强调“五肉”和“五甘露”一定是真正的人肉、马肉、大便、小便、男精、女血等等,我们没必要纠结于此,这其实并不重要,重要的是在仪轨的语境下,“五肉”和“五甘露”涵指违背人伦常理的因素、污秽的概念,而这才是关键,唯有如此,行者才能在仪轨的高潮时刻破除洁净和污秽的分别,体征“净秽无二”。从社会人类学的角度来看,密教行者服用“五肉”和“五甘露”的“食秽”行为,是对印度社会核心的净与秽的观念的挑战,是对婆罗门建立的秩序和规范的违背,是以无二本觉为基础建立密宗新秩序和规范的大胆尝试。

除了“食秽”之外,大成道者和“疯狂的瑜伽士”的另外一个容易引发争议的特点是将性也转为道用,成为即身成佛的法门。这就涉及藏传佛教中的“双修”和“性瑜伽”,是我们讨论密教时候常会被问到的、无法回避的问题。在密宗艺术中,各种姿态的双身佛或曰欢喜佛(yab yum)形象极为常见,怛特罗的文本中也多有这方面的仪轨。在显乘佛教中,性是被禁止的,然于密乘佛教中,性被接受为一种有效的修行手段。密教不但突破性禁忌,而且对于酒、肉等佛门饮食禁忌亦毫不避讳,反而把它们作为成就和证悟的捷径。这些看似与佛教主流道德观和价值观背道而驰的行为,即成为密宗招致非议和诟病的主要原因。密宗种种“离经叛道”的修行方式,不仅使藏传佛教备受困扰,也曾让西方对印度文化产生了深深的误解。在印度,湿婆教、耆那教、佛教中都有密宗法门。西方对“Tantrism”(密教)一词最初的定义和解释,根植于十九世纪东方主义(Orientalism)和后殖民主义时代(Post-colonial)的话语体系之中。当时西方的东方学家们普遍将印度密宗看作是激情的、放荡和道德堕落的、充满色情和暴力想象的最极端的方式,是“印度思维”的最基本特征。与之相对的是他们自我标榜的西方的理性的、阳刚的、进取的、通往真理和科学的思维方式。“定义他者”(Defining Otherness)是社会人类学中一个非常重要的概念,定义和解释印度密教显然是西方用来观照自身的一面镜子。

金刚萨埵与其明妃金刚界自在母

二十世纪,西方对密教的定义和解释也出现过另外一种极端。密教学者约翰·伍卓夫(John Woodroffe,1865–1936)怀着对密教的理解之同情,不遗余力地捍卫和拯救怛特罗,突出其具有哲学思辨的部分,净化其中被批判为荒谬和邪恶的内容(如性瑜伽),或者通过辩解使之合理化,试图将怛特罗描绘成一种高尚的、充满哲思和理智的传统,是吠陀(Veda)和奥义书(Upaniṣad)等“崇高的教义”的延续。伍卓夫在其著作中对怛特罗进行了大量的去色情化的道德审查,强调不能简单地从字面去理解文本,而是要从怛特罗语言的象征意义出发,对其文本内容进行高度抽象化、哲学化的解释。为此,他甚至不惜用科学为之背书,论证怛特罗中所说的教义与很多欧洲科学发现不谋而合,而作为一个虔诚的罗马天主教徒,他更试图找出密宗和天主教之间的相似性。时至今日,十九世纪东方学家的“诋毁论”和二十世纪伍卓夫的“净化论”——这样两极分化的观点——依然是大众和学界对于怛特罗的两种最具代表性的“认知”(误解!)。事实上,二者都缺乏对于怛特罗践行的具体语境的理解。因此,要超越上述这两种极端的东方建构,我们需要把怛特罗的传统放入具体的、深度的历史、政治和社会环境中进行研究。在此,我建议大家不妨去读一读我新近出版的一本书,题为“从演揲儿法中拯救历史——元代宫廷藏传密教史研究”(和安海燕合著,中华书局,2022年),这是我们对元代所传的与密教性爱(tantric sex)相关的“演揲儿”“秘密大喜乐禅定”“十六天魔舞”等藏传佛教密法研究成果的结集。我们力图将这些密教的仪轨和修行置于其本来的语言、历史、文化和宗教语境中来理解,尝试恢复元朝宫廷所传藏传密教仪轨的真实面貌,揭开藏传佛教在元代中国传播的历史真相。

《从演揲儿法中拯救历史——元代宫廷藏传密教史研究》书影

目前围绕“密宗性爱”的讨论陷入了两个极端:一方主张按照字面意思来理解怛特罗中的性爱,另一方则主张将其高尚化、去情感化、作为脱离肉体的意识形态的一种象征符号。两种对“密宗性爱”的建构都脱离了历史和社会语境,而我们则应该将它放置在其起源的印度密宗产生和发展的历史脉络和社会环境中来考察。在印度早期的密教修行中,性爱被简单地看作是产生性液的途径,因为性液是供奉密教神灵的首选祭品,比如灌顶仪轨(abhiṣeka)中就涉及了瑜伽士和明妃之间的性液交换,受灌者接受上师和明妃的性液是其转化的一种手段,使其成为“族姓子”(kula-putra),这对于密宗传承特别重要。在印度早期的密宗修行中,“性爱”原本仅涉及性液的产生、供奉和吸收,而在后来的发展中,大部分密宗教派对“性爱”进行了更加精神化的理解,将之改造成更加精神化的咒语、曼荼罗、仪轨和瑜伽层次上的修行,故“密教性爱”当在观想中完成,而并非与明妃发生实际的关系。于是,体验精神上的“喜乐”占据了主导地位,取代了性器官作为实现目标的手段作用。

“饮食男女,人之大欲存焉”,突破性欲和饮食的禁忌是密教行者摆脱道德枷锁、突破思想禁锢、实现自我蜕变和觉悟佛性的关键,其指向的终极目标是体认乐空不二、轮回和涅槃如一的成佛境界。瑜伽部和无上瑜珈部怛特罗中包含有很多“非佛教”的因素,故并非从其开始阶段就被印度的寺院体系接受。以《上乐轮怛特罗》为例,受湿婆教(Shaivism)的影响,它包含性结合和仪式化杀戮等堕罪修行。印度僧团曾质疑《上乐轮怛特罗》的正统性,被追随小乘教法的佛教徒抵制。在《印度佛教史》中,多罗那他(Tāranātha,1575–1634)称金刚座寺(Vajrāsana)曾有一尊巨大的无上瑜珈部本尊黑噜葛(Heruka,Khrag ’thung)的银质造像,以及和上乐轮相关的真言经卷。先陀婆僧(Saindhava)、僧诃罗(Siṃhala)和声闻弟子(Śrāvaka)称造像和经卷为魔罗(Māra)所造,故将经卷烧掉,将塑像砸碎作为银钱用。《上乐轮怛特罗》从最初被佛教团体排斥,到后来为佛教群体接受,其主要原因是它在传播过程中作出了相应的改变。一是在文本方面,抹掉了其中违犯道德和堕罪和“异教”成分,或以注疏类文献将之化解抵消;二是在实修方面,采用净化后的仪轨系统,以内在性地观想来代替堕罪修行。

黑噜葛造像

密教强调初业行人不可滥用堕罪修行,或以此为享乐主义和不道德行为辩解,宣称罪恶和激情与美德和清净具有相同的终极品质。这种危险被初学者对上师的宣誓服从和他在入会时对上师的承诺降到了最低。这些承诺称为“三昧耶”(samaya)。到了九世纪,大瑜伽怛特罗的“三昧耶”系统已经发展完善,但是敦煌文本中保存的大瑜伽“三昧耶”类型却多种多样:四金刚誓、五毒誓、三根本誓,还有对宁玛派极为重要的“二十八誓”体系。这一现象必须放在西藏当时的政教形势下来考察,由于缺少中央集权和寺院系统由上而下的管理,藏传佛教缺乏统一的标准化的戒律,于是当密教行者在修习某种密续时,需要通过上师的灌顶授权来结成针对该密续的“三昧耶”,而这一时期产生的密教文本并无统一的标准化的戒律可依,每个密续都有自身的“三昧耶”。随着密续的不断传播,不同的上师对同一文本中的“三昧耶”做出了不同的解释,并将它作为口头传承的一部分,如PT 337中“三昧耶”被解释为:上师的口头教诫,从一个人传授到另一个人(slobs dpon gyI lung gcIg du brgyud cIng bshad pa yIn),于是逐渐形成了不同的师承有不同版本的“三昧耶”,而其中的一部分被转写下来。相比后来的密教文本,早期密教文本中“毫不修饰”对“化用诛杀和交合等禁忌为方便”的主题的热衷,如PT 42和ITJ 419/12疑似人祭的sgrol的仪轨,此外有关“二十八誓”的“三昧耶”文本(ITJ 718,Or. 8210/ S. 9223,PT 269)不仅要求行者接受五甘露、五肉,还明确要求行者应该执行有关 “交合和度脱” 的五种仪轨。“三昧耶”具有两面性:一面是鼓励和敦促密教行者进行某些行为,称之为sdom pa(saṃvara);另一面是禁止或者限制他们的某些行为,称之为dam tshig(samaya),如不许泄漏教法于外者、礼敬上师等,当然在有些传承中对于sdom pa和dam tshig作相反的理解。在密教语境中,这些戒律文本将“三昧耶”这两个看似相互矛盾的方面统一融合,其目的和用意在于一方面保护和提倡以救度众生为目的的“罪愆”,另一方面也在限制密教行者的行为,告诉他们并非可以为所欲为。就“三昧耶”来说,旧译密续派以《二十八种金刚誓言》体系为主,而新译密续派的金刚誓言则主要是《十四种根本堕》和《八种粗重犯堕》,我们在黑水城文献中也发现了后二者的西夏文译本。随着后弘期寺院的建立,藏传佛教亟需一个统一的、标准化的戒律系统来规范僧团活动。十二世纪时,针对僧团中部分僧人修习密法和接受灌顶的需要,出现一种将“三昧耶”纳入《波罗提木叉》(Prātimokṣa)或曰《别解脱戒》中的思潮,这也预示着新的戒律系统的萌芽。十三世纪上半叶,萨迦班智达在其著作《三律仪分别》(sDom gsum rab dbye)中融合波罗提木叉、菩提萨埵誓(菩萨戒)和三昧耶誓(金刚乘戒)三者为一体,建立起对西藏后弘期佛教影响深远的标准化的戒律系统,宣告密法修行的金刚“三昧耶”最终被规范化,并纳入到了寺院戒律系统之中。

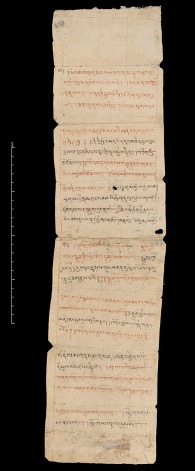

敦煌古藏文写本ITJ 718

印度大成道者传统及其所“代言”的更加高级和秘密的瑜伽部和无上瑜珈部密法,被嵌入藏地的僧侣怛特罗教法系统,对藏传佛教产生了深远的影响。藏传佛教后弘期各宗派所传的核心密法,基本都是对瑜伽部和无上瑜珈部本续(rtsa rgyud)的教义和修法融会贯通,并对它们作创造性的解释和改变之后,形成的各具特色的禅修体系和文本群(textual cluster),如宁玛派主修的以“阿底瑜伽”(Atiyoga)为基础的“大圆满法”(rDzogs chen)、萨迦派以无上瑜珈部《喜金刚》(Hevajra, Kye rdo rje)(或《上乐》)为基础形成的“道果法”,而最为典型的是噶举派所传的“那若六法”(Na ro chos drug),是无上瑜珈部圆满次第(saṃpanna-krama, rdzogs rim)六种修法的合称,其中“拙火”(caṇḍālī, gtum mo)源自《喜金刚》和《上乐》,“幻身”(māyādeha, sgyu lus)和“光明”(prabhāsvara, ’od gsal)来自《密集》(Guhyasamāja Tantra),“迁识”(saṃkrānti, ’pho ba)则出于《四座》(Śrīcatuḥpīṭha Tantra)。

值得一提的是,藏传佛教中的“著作权”(authorship)概念,区别于现代语境下的“著作权”。在佛教语境中,文本是“集体创作”的结果,它有其神化的作者(divine author)、原始的编辑者(original redactor)、埋藏者(concealer)和掘藏师(revealer)等等。在其形成过程中,每一个角色都参与过我们最终看到的这个文本的“创作”。以萨迦派所传的“道果法”为例,传说其根本文本《道果金刚句偈》(rTsa ba rdo rje’i tshig rkang)或曰《道果语录金刚句》(Lam ’bras gzhung rdo rje’i tshig rkang)是毗瓦巴根据《喜金刚本续》之后分和《三菩怛本续》(Saṃpuṭa Tantra),即所谓《吉祥遍至口合本续》等怛特罗,经喜金刚本尊之明妃金刚无我母(Nairātmyā)的教授而作成。于此金刚无我母是“神化的作者”,而毗瓦巴是 “原始的编辑者”或“人格化的作者”。毗瓦巴初传《道果金刚句偈》时,是以口传的方式传给他的弟子黑行师(Kāṇha, Nag po pa)的。《道果金刚句偈》后经印度班智达迦耶达罗(Gayādhara)传入藏地,后者于1041年在西藏僧人卓弥释迦也失(’Brog mi Śākya ye shes, 993–1077)的邀请下入藏,二人合作从印度古语和方言中翻译了大量的密乘佛典,其中就包括《道果金刚句偈》。“金刚句偈”这一称谓源自藏文rDo rje tshig rkang,梵言Vajrapada,是萨迦初祖贡嘎宁波(Sa chen Kun dga’ snying po, 1092–1158)在他所著道果法注释《道果本颂释——子义》(Lam ’bras gzhung bshad sras don ma)中对《道果教诫和要门》(Lam ’bras bu dang bcas pa’i gdams ngag dang man ngag dang bcas pa, Toh. 2284)的称呼,它从未出现在道果的根本文本中。果然巴(Go rams pa bSod nams seng ge,1429–1489)在道果法释论《甚深要义明灯》(Zab don gnad kyi sgron me)中指出,《道果金刚句偈》先以口耳相传,不著文字,一直到贡嘎宁波的上师尚顿却白(Zhang ston Chos ’bar,1053–1158)的时代,它不见于任何文本传承。我们现在所见到的这个版本,很可能就是贡嘎宁波根据记忆或口头传承在十二世纪时期写下来的。

迦耶达罗和卓弥释迦也失

美国著名印藏佛学家罗纳德·戴维森(Ronald Davidson)曾将《道果金刚句偈》与《丹珠尔》(bsTan ’gyur)中归在毗瓦巴名下的多个文本,如道歌集和红阎摩敌金刚(Rakta-Yamāri)修法等,进行了比较研究,他认为《道果金刚句偈》无论从语言风格、辞汇术语和结构内容上,都与其他文本呈现出一种“不连续性”,故质疑《道果金刚句偈》或不是毗瓦巴的作品,推测它更可能是迦耶达罗或卓弥译师所造。《道果金刚句偈》这样的例子其实有很多,于十一世纪和十二世纪对印度狂热的追捧潮流中,藏传佛教的新译密续派除了翻译权威的密教文献外,也接受了许多由印度“班智达”为满足西藏的需求而伪造的文本。西藏也出现过一些由藏人在尼泊尔和印度地方写作成书,又带回藏地装模作样地“回译”成藏文的文本。这类“非印非藏”的文本,被戴维森称之为“灰色文本”(gray texts)。当然,我们应该将戴维森的这种说法看成是一种学术假设,从藏传佛教文本传承的视角来看,佛法甚深广大、不可思议,任何对《道果金刚句偈》权威性的质疑,对于萨迦派上师们来说,都不过是章句小儒的一孔之见,不足为道。对毗瓦巴在《道果金刚句偈》的语言风格和术语用词等和他的其他作品不一致的问题,萨迦派的祖师们或已给出了明了的解答,如贡嘎宁波指出《道果金刚句偈》是金刚无我母亲作,后传于毗瓦巴,后者所做的不过是忠实地表达了无我母的密义而已。

(本文首发于《中国文化》第五十六期,澎湃新闻经作者授权转发)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司