- +1

他是父亲的私生子,被母亲赶出家门,在机场住了18年

原创 书单君 书单 收录于合集 #书单电影 13个

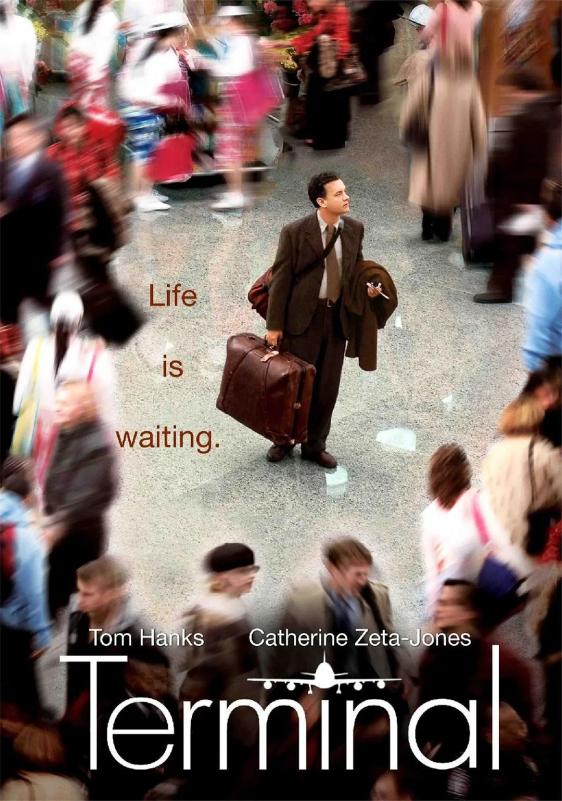

电影《幸福终点站》的海报上有这样一句:生活就是等待。

在影片中,来自某东欧小国的维克多刚到美国机场,就得知祖国发生政变,他的护照和银行卡都失效了。

●《幸福终点站》海报

他被卡在国际候机厅,既无法进入纽约,也无法返回已不存在的“国家”,就这样在机场等了9个月。

在等待的期间,维克多开始在机场融入社交、想办法赚钱,甚至和一位美丽空姐谈上了恋爱。

很多人可能不知道,《幸福终点站》其实取材自一段真实的悲剧故事:

伊朗难民默汉·卡里米·纳赛里(Mehran Karimi Nasseri),因为身份证件问题,滞留在法国戴高乐机场,一等就是18年。

他出走故乡的理由,不是什么为了父亲的爵士爱好,而是逃避战火,重新寻找可栖身的家园。

电影中的维克多最终走出机场,如愿来到繁华的纽约。

而今年11月12日,真实生活中的纳赛里因心脏病突发,死在了机场航站楼,终其一生未能抵达“幸福的终点站”。

#01

私生子

-

纳塞里的父亲是英伊石油公司的医生,母亲是家庭主妇,家里有6个孩子。

在这个还算富裕的伊朗中产家庭,纳赛里按部就班地长大、读书、上大学,还考取了心理学学位。

顺遂的日子在他23岁那年戛然而止。

这一年,父亲因癌症去世,悲痛中的纳赛里得知了一个惊人的事实:他是一个私生子。

“母亲”告诉纳赛里:

他的生母是一名苏格兰女子,可能来自格拉斯哥,曾在英伊石油公司担任护士。“母亲”忍辱抚养纳塞里长大,是怕丈夫因为通奸而被处以石刑。

● 石刑主要用于对付通奸者

“你必须是我的母亲!”

刚刚听闻自己是私生子的纳赛里,非常惊恐,更觉得不可思议,开始了和“母亲”的抗争,甚至扬言要把她告上法庭。

在纳赛里看来,自己的身份、家庭的地位以及父亲的遗产都是他应得的,不过“母亲”却不以为意:

“你拿谁的钱去告我呢?”

最终,纳赛里与“母亲”达成协议,他离开伊朗,去英国留学,每月可以从家里领一些津贴。

1973年,纳赛里第一次离开故乡,踏上了英国的土地。他来到英国北部城市布拉德福德,学习为期三年的南斯拉夫研究课程。

直到1976年的一天,纳赛里发现自己每月领的津贴毫无征兆地停止了。他试图联系远在伊朗的家人,不停打电话、写信,但都没有得到回复。

没有了经济来源,纳赛里不得不终止学业,无奈踏上了回国的飞机。

但他回的不是时候,彼时的伊朗,正处于暴风雨之前的宁静。那是巴列维王朝最好的10年,也是最后的10年。

当时,伊朗对外收回了大部分被列强掠夺的权益,对内发动白色革命重新分配土地,掌握石油自主,城市化快速推进。

人们的生活自由而开放,受教育程度不断提高,更是有数以十万计的年轻学生,像纳赛里一样,前往欧美国家留学。

● 七十年代的伊朗

但面对富饶而充满希望的国家,国王穆罕默德-礼萨沙·巴列维采取的是集权统治,利用各种措施巩固大权,最终成了个独裁的国王:

“那些反对我的人,只能在监禁和流亡之中作出选择。”

然而,固若金汤的权力,却得罪了长期受西方自由媒体、左派浪漫主义影响的留学生。

纳赛里前往英国留学的那几年,正是留学生游行抗议国王最激烈的时期。

每当国王出访西方国家,所到之处都会招致留学生的抗议,他们举着牌子,高喊口号,让国王去死,纳赛里也是其中之一。这些年轻又不安分的学生,自然也成为伊朗安全部门的目标。

所以刚一落地德黑兰,留学归来的纳赛里,随即就被国王的秘密特工逮捕、监禁。特工说,拍到了纳赛里游行抗议国王的照片,认定他为伊朗的叛徒。

“母亲”发现纳塞里被监禁后,贿赂官员将他保释了出来,并让纳赛里获得了移民护照,但条件是,他永远不能再返回伊朗。

于是,纳赛里再一次踏上前往英国的飞机。

#02

难民

-

1978年,伊朗爆发伊斯兰革命,霍梅尼成立了政教合一的伊斯兰共和国。

妇女们重新戴上面纱,大学被关闭,酒吧、咖啡馆、电影院全部被砸烂,曾经现代化的伊朗一去不复返。

1978年伊朗举办了最后一场伊朗小姐比赛,之后就再也没有了。

在霍梅尼的统治下,伊朗的面貌瞬间就变了。

没有人知道国家的前途在哪里,纳赛里的命运也是同样的风雨飘摇。

如今,母亲已不再是母亲,故乡也不再是故乡。纳赛里需要另一个国家来接纳他,并给予他难民身份。当然,他还有另一个希望——就是希望在英国格拉斯哥的找到自己的亲生母亲。

后来的几年,纳赛里连续向7个国家寻求庇护,直到1981年才拿到比利时的难民身份。

之后,纳赛里来到布鲁塞尔,开始在图书馆打工,同时也接受社会援助。攒了一些钱后,他联系到英国领事馆,对方告诉他,带上证件去格拉斯哥没有任何问题。

纳赛里买了一张去英国的船票,站在邮轮的甲板上,他认为自己已经踏上了英国的领地,就把难民证件装进信封,从船上直接邮回了布鲁塞尔的联合国难民事务委员会。

很难解释纳赛里为何要丢掉自己的难民证件,也许是繁杂的手续,让纳赛里搞不清状况,又或许是难民的身份,让他很难产生自我认同,急切地想要做个了断。

但丢掉证件这个举动,无疑为他后来的悲剧埋下了最大的伏笔。从这一刻起,纳赛里没有了身份,他不再是纳赛里了,而他的人生也被彻底改写。

抵达英国后,因为无法提供有效的身份证明,纳赛里被送回了比利时。但此时的比利时也不想再接纳他,又将他还给了英国。英国为了彻底摆脱纳赛里,雇了一艘船,把他扔到了法国的布洛涅。

纳赛里像个皮球一样,被几个西欧国家踢来踢去,没有国家想收留他,更没有国家愿意善待他。

在法国布洛涅,纳赛里因非法入境而被捕入狱,足足蹲了4个月的大牢。出狱后,法国给了他84小时的期限离开法国。

应该去哪儿呢?

此时,他的故乡伊朗,也爆发了两伊战争,已然不能再回去,而比利时并非自己的终点,于是纳赛里登又一次上飞机决定去英国碰碰运气。

结果可想而知,纳赛里再一次被扔回了法国。

此时的纳赛里必定是迷茫、狼狈的,因为没有证件,他不能离开法国,他也不能进入法国,因为没有证件。

纳赛里无处所依,法国戴高乐机场就成了他最后的避难所。

在机场里,他一待就是两年。期间谁也不知道他是怎么养活自己的,估计是靠乞讨?

总之是两年后,纳赛里攒够了机票钱,再一次鼓足勇气买了一张去往英国的机票。可降落在伦敦后,他又一次被驱逐出境。而且回到法国后,他再次被判处6个月监禁。

所以出狱后的1988年,纳赛里回到了熟悉的戴高乐机场一号航站楼。

● 戴高乐一号航站楼外观

旅客来来往往,有人出发也有人抵达,唯有纳赛里无法出发也无法真正抵达,也不知道要去往哪里。

一个没有母亲、没有故乡、没有身份的人,他既没有来处,也没有了目的地。

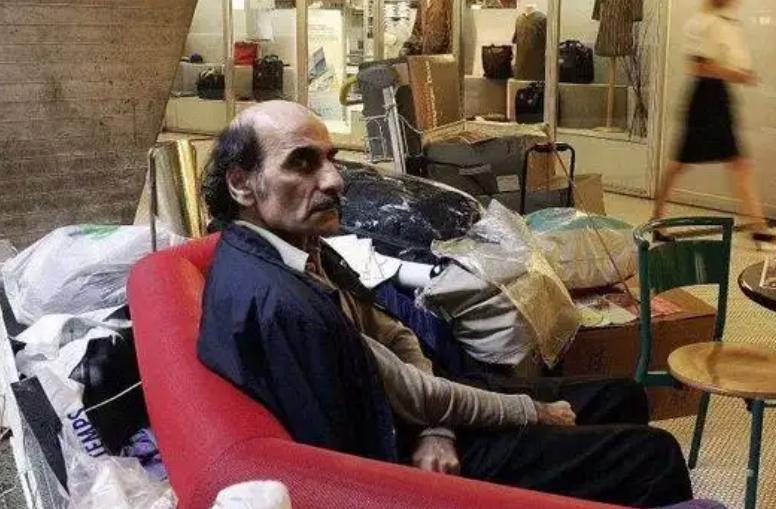

从此,纳赛里再不愿,也不敢踏出机场半步,候机楼的红色长椅成了他的床,汉莎航空的行李箱是他的橱柜,附近的麦当劳是他的餐厅,白色瓷砖的航站楼大厅是他的礼拜堂。

就这样,纳赛里度过了第一个晚上,然后是第二个、第三个……无数个。

在纳赛里日复一日的静止中,机场里迎来送往,机场外的世界也在发生变化:

1990年,撒切尔夫人宣布辞任英国首相,结束了长达11年半的执政;

1992年,纳赛里曾花费3年时间研究的南斯拉夫联邦宣告解体;

1997年,温和派哈塔米当选为伊朗总统,同时向西方释放出和解讯号……

时间已经不由分说地跨入了21世纪。

#03

航站人

-

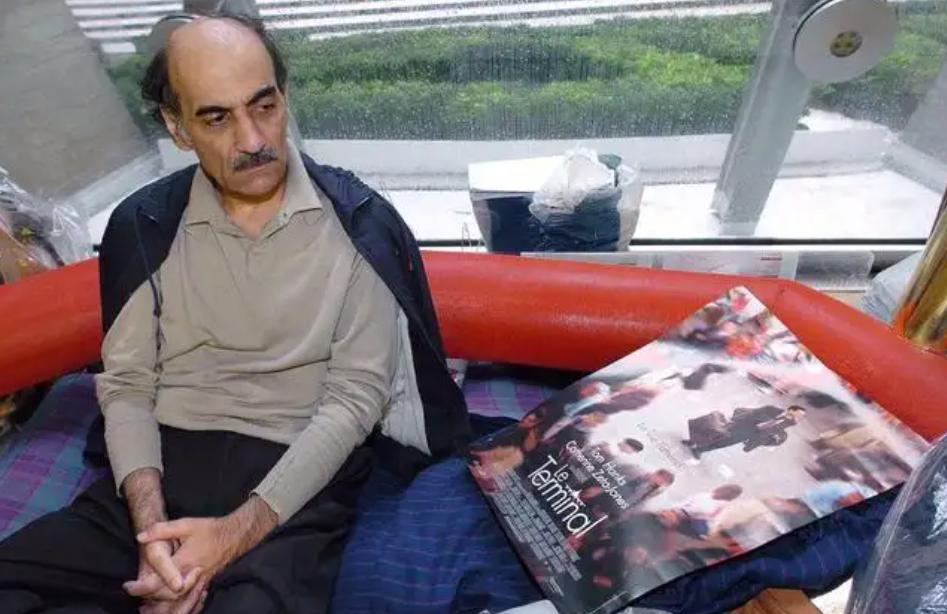

纳赛里的头顶已经秃了,两侧的头发卷曲凌乱,在红色候机长椅上,他抽着金烟斗,写日记、刮胡子、听收音机、审视着来往的旅客。

纳赛里在机场住得越久,曾经的那个“纳赛里”便离他越远。

直到有一天,“纳赛里”消失了,他开始管自己叫“Alfred先生”,一个典型的英语名字。

成了“Alfred先生”的纳赛里拒绝说波斯语,尽管他的英语带有明显的波斯口音。

他坚持每天早上5点半起床,用机场赠送的牙膏刷牙。白天,他喜欢看法文报纸消磨时间;晚上,等机场商店打烊后,他会去卫生间洗衣服,最后拿出枕头、床单、被子,睡在红色长椅上。

其实早在1996年,纳赛里就在一位人权律师的帮助下重新拿到了难民身份,但他却拒绝离开法国,理由是:

“文件是为伊朗国民默汉·卡里米·纳赛里签发的”,“默汉·卡里米·纳赛里可以自由离开,但Alfred先生不行”。

据律师回忆,第一次见到纳赛里时,他讲述自己身世的逻辑还非常清晰,但随着时间推移,他变得无理,所讲的事情也扑朔迷离。

有一次,纳赛里突然说自己是瑞典人,坐着潜艇到达了伊朗。律师说道:

“也许他现在疯了。”

“在你的脑海中,你已经彻底放弃了曾经的自己和曾经的名字,但多年后,当获得了所谓的自由时,一纸文书却证明你就是曾经的自己。一个人需要多强的意志力才能抵御这么大的冲击。”

纳赛里的行为引来了媒体的采访,一天最多接受过6次采访,当被问到他何时打算离开机场时,他说道:“我已经准备好了。”

纳赛里认为,每个人都有自己的“职责”,他的“职责”是坐在这里等着,

“但我现在被困在天堂和地狱之间”。

再后来,纳赛里俨然成了机场的明星,他会在镜头前展示自己的侧脸,收到全世界粉丝寄给他的信,人们认定他是“勇气”的象征,是“官僚无能、没有灵魂的现代生活、人类生存困境昭然若揭”的绝佳证明。

2004年,纳赛里与英国作家安德鲁·唐金合作了自传《航站人》,在书中,纳赛里展现出令人赞叹而惋惜的才华,他写道:

“我在比利时度过了我这辈子最好的时光,一段短暂的喘息时光。”

同年,斯皮尔伯格将纳赛里的故事拍成了电影《幸福终点站》,为此还向他支付了近30万美金。纳赛里把这笔钱存在了机场的邮局账户上,几乎没动过,

“现在电影出来了,我有了更好的形象,但我的生活方式没变”。

多年来,纳赛里的家人也在试图联系他,甚至去机场看他,但走上前迎接时,纳赛里却说自己不认识他们,后来家人停止了尝试。

纳赛里的“母亲”得知儿子的事后,她告诉其他孩子:

“他就是我生的”。

这是纳赛里多年前多想听到的一句话。先他坚持说,她不是亲生母亲,这成了她一生中最大的悲哀。

除了一位在卢森堡做牙医的姐姐,纳赛尔的兄弟姐妹,多数如今仍是德黑兰的中产阶级,他们其中一位是化学家,还有的在银行、国家媒体工作。

纳赛里还有一位年长2岁的哥哥塞勒斯,他和妻子在伦敦从事国际贸易,向伊朗进口外科手术用品。

在英国时,纳赛里曾与塞勒斯哥哥一家住过一段时间。在哥哥一家的回忆中,纳赛里热爱学习和阅读,是个长相英俊的知识分子,甚至很受女孩子欢迎。

试想纳赛里如果没有经历过这一系列的波折,他本来的人生或许该像他的同胞一样“正常”。

2006年,因为健康问题,纳赛里被迫搬出机场,后来一直住在巴黎郊区的一个慈善中心。

当人们以为这便是故事的结局时,今年9月中旬,纳赛里又出人意料地回到了戴高乐机场。

在熟悉的地方,他总是静静地坐着,张着嘴望向窗外,目光呆滞,看上去没什么精神。

但这样的日子没持续多久,2个月后,纳赛里便去世了。

直至离世,纳赛里也未再次踏入英国领土,更没有回过故乡伊朗,当然也没能找到自己的亲生母亲——到底有没有这人,他也不知道。

结尾

-

“您一不是城堡的人,二不是村里的人,您什么也不是。但可惜的是您又的确是一个人,您是一个外乡人,一个多余的人,一个在这里处处碍事的人,一个不断给人找麻烦的人。”

在卡夫卡的小说《城堡》中,土地测量员K受命去城堡赴任,却因雪天迷路来到一个村子。他好不容易找到一家旅馆投宿,却因拿不出身份证明而受到严厉盘查。

为了获得一张居住许可证,K开始了他的奔波之旅。城堡就位于眼前一座小山上,但它却可望不可及。

小说中,冷漠、威严的城堡代表了一个庞大的官僚机构,看不见摸不着,却能随意摆布人们的一生。

卡夫卡的小说没有写完,但现实中纳赛里的故事似乎给出了一个合理的结局。

对于纳赛里来说,“城堡”是阻碍他离开机场的一纸文书,是时代的一个玩笑。

在历经百般磨难,甚至耗费了一辈子之后,面对永远达不到的遥远目标,一个人的韧性又能坚持多久呢?

在无力感袭来之后,在一次次突袭的不确定性中,或许只能把临时性、非正常认同为再自然不过的日常,在其中徒劳地捕捉着确定性。

当这座“城堡”终有一天来到眼前,谁又能保证不会瑟缩和犹疑呢?

也正因如此,哪怕每段青春都会老去,我们记忆里也永远会为他留一个位置。

* 部分参考资料:

[1] The 15 Year Layover, Michael Paterniti, GQ Daily, 2003-9-11;

[2] The Man Who Lost His Past, Paul Berczeller, The Guardian, 2004-9-6;

[3] 《这个汤姆·汉克斯扮演过的男人,在机场住了18年后,孤独离世》,外滩君,外滩TheBund,2022-11-14;

[4] 《住戴高乐机场18年的“航站人”离世,回归属于他的“幸福终点站”》,橙子君,iWeekly周末画报,2022-11-15;

[5] 《一个“电影男主角”在机场孤独死去》,tt、Jonas,ELLEMEN睿士,2022-11-16。

原标题:《他是父亲的私生子,被“亲生”母亲赶出家门,在机场住了18年》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司