- +1

李公明|一周书记:在漂移离散的族群面孔中……寻找历史

《古巴唐人》,刘博智口述、摄影,黄丽平编撰,南京大学出版社,2022年10月版

《古巴唐人》(刘博智口述、摄;黄丽平编撰,南京大学出版社,2022年10月)是一部很独特的移民影像志与口述史,有学者称之为“离散视觉书写”或“一部关于海外移民的影像民族志”,与该书的内容、主题和书写样式都很贴切。旅美华裔摄影家刘博智先生长期以来一直关注和采访拍摄流散在世界各地的海外华人,曾经到过三十多个国家和地区拍摄当地华侨生活。他从2009 年开始持续拍摄在古巴生活的华裔群体,以展览和出版物呈现了现存古巴老侨与华裔后代的生存状况与文化认同。正如顾铮在该书“序言”中所说,有关离散华人历史与现状的视觉书写微乎其微,刘博智有关离散华人的持续拍摄及其成果非常难能可贵。该书采用了摄影图像与采访纪事相结合的编写方式,由于是先口述后整理,更多地保留了现场感和生活语境的真实感。另外在图像中有不少是证件、实物、场所等图像,具有珍贵的史料价值。

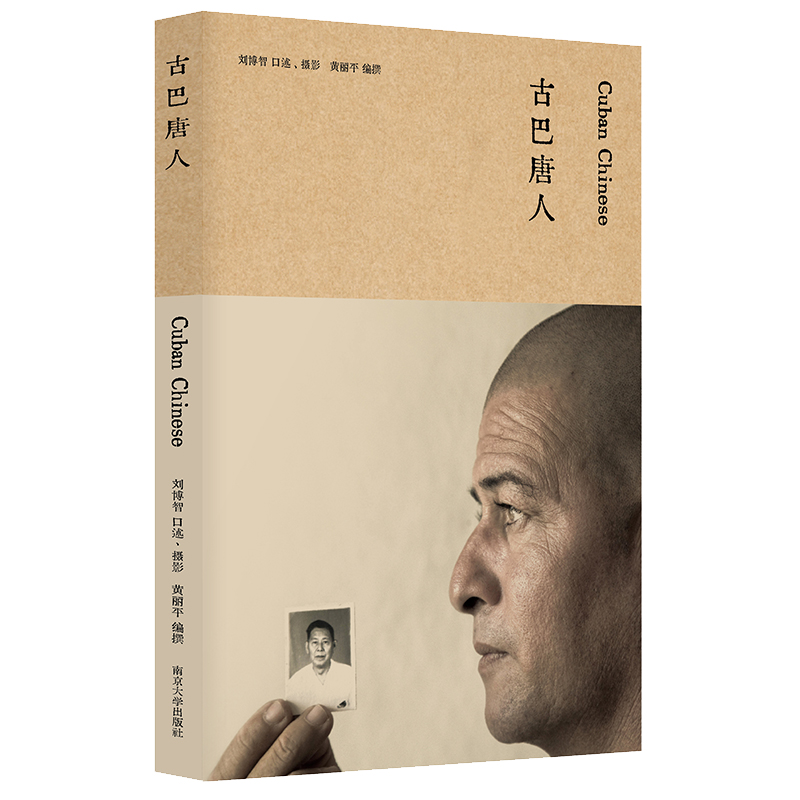

就摄影图像而言,顾铮认为是结合了肖像摄影与人文纪实抓拍这两种手法来展示他们的生存景况;在肖像摄影中,让那些高鼻深目的华裔后代们手持祖辈的照片以显示他们的根脉。

手持祖先照片的古巴唐人(刘博智 摄)

“同时,许多人的面相则以一种混血杂交的形象示人。刘博智这些并置了祖先与今人形象的画面,既是时空的压缩——将几代人的传承压缩于他所拍摄的肖像照片中,也是时空的打开——打开了几代人在此生息繁育以至凋零的艰辛。这些手持祖先照片者,经过几番混血婚姻,大大稀释了中土血脉,许多人已长成了西人模样。但照片中的人,却都是汉人面目。这种强烈的形象对比,恰恰是我所一直强调的摄影志异的所要与所需。”(第2页)对此刘博智自己的解释是:“我不再执着于他们是否是旅古第一代,不在乎他们会不会讲唐话,不在乎他们还讲不讲得出乡下的地址和故事,更不在乎他们的肤色和血缘。只要他们还有一丝与中国、与故乡、与祖先、与亲人的牵念,我便请他们将老照片或他们心爱的故乡物件放置胸口,拍摄成像。”(85页)这的确是一种具有鲜明的人类学影像志的肖像拍摄手法,直接就把血族意识以强烈的视觉感受凸显出来。另外一种手法就是在采访中的纪实摄影,以抓拍的方式纪录真实的生活情景,这时他的镜头就是他细心贴近生活、捕捉一切事物光影的眼睛。对于在采访中遇到那些有传奇般经历、有更丰富多姿的人生故事的对象,他会采用更有个案研究色彩的采访拍摄方式,比如对那个被中国人方标收养的“白人番鬼婆”何秋兰的追踪采访拍摄,最后还帮助她来到养父的家乡,帮助她在香港演出她一生痴迷热爱的粤剧。“通过何秋兰对于粤剧孤独坚守的深入描述,以充实的信息和多变的视角,令人信服地展示出离散与文化身份的关系及其复杂性。”(同上)

何秋兰手持母亲与养父方标的结婚照(刘博智 摄)

应该思考的是,类似“古巴唐人”这样的展览、影视演出、出版物的主题及意义很自然会被主流叙事打上“身份认同”“文化寻根”等标签,在现实政治中更会出现挂在何秋兰家里的那幅由江门市干部赠送的锦旗,上书:“身在他乡,心怀祖国。”《古巴花旦》监制罗卡说:“有报道形容这是她们的‘寻根之旅’,未免只是站在中国人的角度看,她们文化的根毕竟是在古巴,‘回乡’‘访旧’毋宁只是还她们的一个心愿。”(《古巴粤伶 百年浮生录》,2019,9,14,Initium Media)我相信卡罗说的是实情,她们只是要还一个多少年来的心愿。另外,在当代学术书写中,“古巴唐人”也肯定会被纳入移民史、影像志、离散文学等场域中进行阐释,这些无疑是很有意义的学术叙事。但是刘博智会提醒我们:“这很细微,你能观察到吗?你不需要用学术的字眼去下定义,‘身份认同’不是学术,它是生活本身。”(同上)讲得很对。他当然不是反对学术研究,在该书后面所附的“参考文献”目录可以看出他在行走、拍摄、讲述过程中具有的学术积累。

看这部《古巴唐人》给我最大的感受就是它所呈现的“生活本身”,比如在那些深目高鼻的华裔古巴人的厨房和餐桌上,“各群体的变异与迷惘,就像一瓶酱油落地开花,五代人对它及丰盛的中国饮食文化不离不弃。这个‘酱油’如果买不到,就自己做,一代教一代”(同上)。“像一瓶酱油落地开花”,那种味道、气息恐怕很难在学术话语中传达出来。比如何秋兰的住房大约只有十五平方米,房里搭小阁楼;家里最值钱的是一台分期付款买的海尔牌冰箱,月供相当于普通古巴人一个半月的工资,要八九年才供完;她退休后有退休金,每天还去报馆去洗刷和整理铅字,两份收入加起来每天十八CUC,相当于普通古巴人的一月工资。家里有冰箱和电话,这在古巴算是奢侈品。但她还是穷,常常要计算着柴米油盐。龙冈公所有免费午餐古巴黑豆饭,她每天上午十一点都会去排队,拿回来给孙子当午餐。(64页)类似这样的衣食住行“开门七件事”在全书中有很多,作者以摄影家敏锐的目光在各种光线幽暗的空间中发现“生活本身”,以同是旅居海外华人的共情心观察一饭一粥,感受和传达的首先是生活的冷暖温度。“我带他去元朗大排档吃牛肉粥、炸油条、咸肉粽,都是他小时候常吃的,他非常开心。”(234页)这个“他”是混血华裔吴帝胄,1959年加入古巴左翼组织,成立民兵队参加革命。“从加入国安部,到成为革命武装力量,满腔热情地为推动古巴社会进程而努力的青年吴帝胄,一定没有想到之后古巴的国家政策会给旅古华人带来那么大的打击。到了老年,他一样只能依赖微薄的退休金,大概相当于从家往返医院一次的打车费那么少。”(142页)说到“之后古巴的国家政策”,指的是上世纪六十年代古巴政府独立后,推行私有化经济改革,所有私人工厂企业乃至街头小贩的生意全部收归国有,古巴唐人长期积累的财富荡然无存。2014年,刘博智联系广州中山大学邀请吴帝胄与学生座谈,讲古巴华人的历史。讲到他当民兵的故事时,有学生问他是否参加过没收华人财产的行动,“他认真地答:‘当时有法律,所有商店都归公,是民兵去接收的,唐人街的商人很不喜欢他们。’又问:‘接收的时候有登记吗?’答:‘不用登记。’会场内,大家都笑了……。”(234-236页)除了没收企业等财产之外,还限制甚至禁止华人汇款回中国,另外还竭力限制华人离开古巴,如果死后在古巴没有直系亲属,其全部财产将被依法充公。“限制外汇金额,让与家人分居两地的华人华侨接济家中老小变得非常困难。除了汇款金额受限制,机票、船票以及出古巴时随身所带金额也受限制——如离开古巴,财产不得带走。去世的和回国的老侨,完全没有寄汇权。这就是一代老侨最终极少回到故乡的原因——旅费太高,财产被扣留,回头纸不容易获得。”(182页)因此,古巴最后一批老华人只能依靠极为微薄的退休金艰难度日,天天都蹒跚步履去龙岗会馆排队领免费餐食。“讨饭吃、看政府电视、等死。”这是一位老华侨的形象说法。而那些在1960年代历经千辛万苦回到家乡的人也遇到很多问题。据刘博智多年的观察了解,一些华裔后代回乡申请取回祖业,领教过层层官僚吃饭送礼的把弄后都放弃了。(见同上《古巴粤伶 百年浮生录》)这时才能理解作者所讲的那句话:“‘身份认同’不是学术,它是生活本身。”

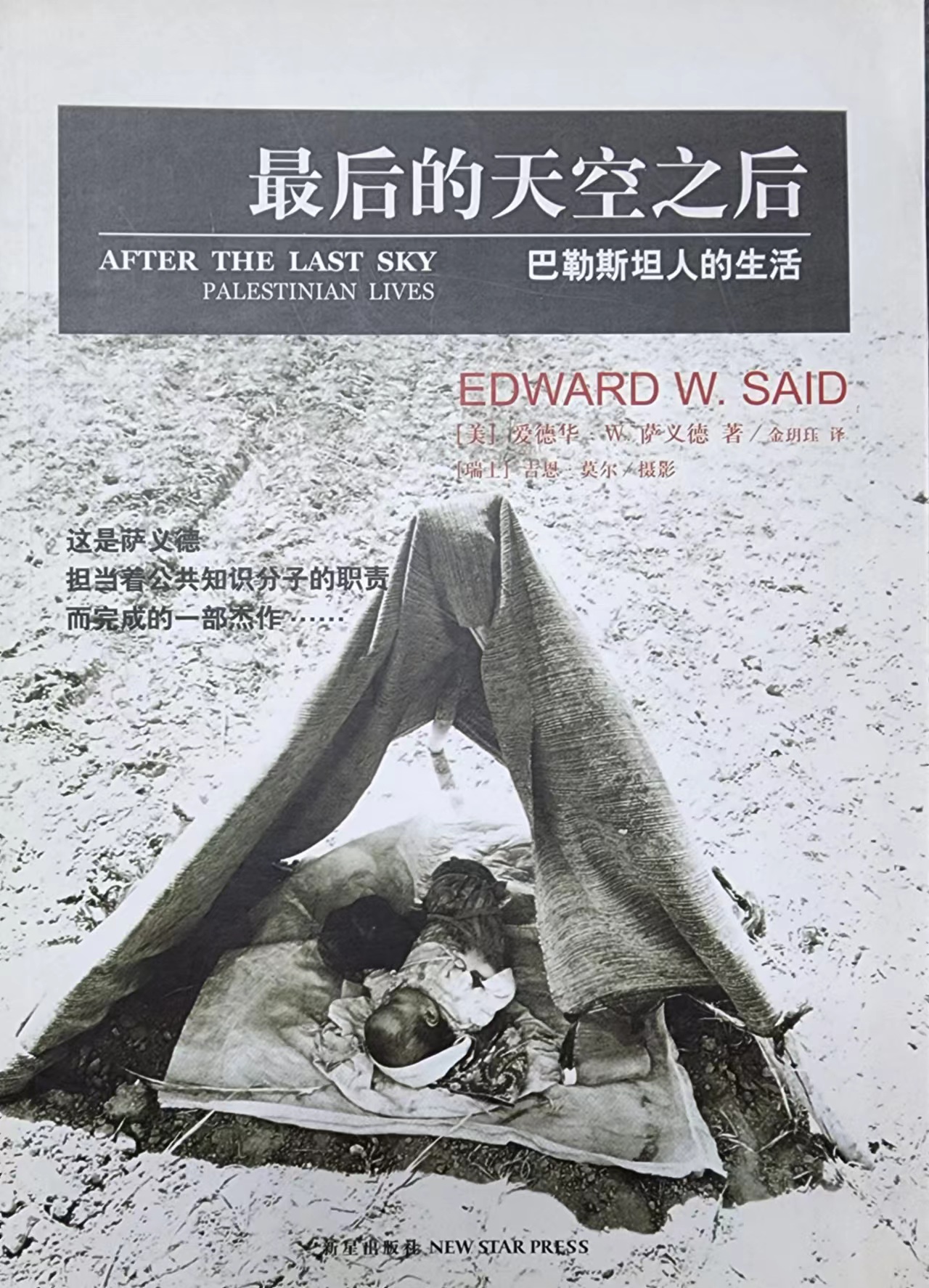

看《古巴唐人》,很自然就想起爱德华·W. 萨义德著、吉恩·莫尔摄影的《最后的天空之后:巴勒斯坦人的生活》(原书名After the last sky,1986;金钥珏译,三辉图书,新星出版社,2006年10月),虽然古巴唐人在很多方面很难与巴勒斯坦人比较,但是在离散、身份认同的主题和影像与纪实叙事结合的文本手法方面,这两部书有互文的阅读可能。与古巴唐人的默默无闻相比,有关巴勒斯坦人的新闻和形象一直充斥在世界媒体之中;与古巴唐人在二十世纪历史风云中的离散经历相比,巴勒斯坦人所经历过的流亡、离散更有太多的复杂性。但是巴勒斯坦的形象总是被固化、被标签化:不是凶残的恐怖分子,就是悲惨的难民,而他们的真实境遇、精神世界却被遮蔽在标签的屏障背后。萨义德说:“我们没有著名的爱因斯坦、查格尔、弗洛伊德和鲁宾什坦,用他们遗留下来的显赫成就来保护我们。我们也不曾经历过二次世界大战被纳粹党屠杀的大灾难,可以博得世界的同情。我们是‘其他的’和相反的,是大批离开和迁徙的几何图形中的瑕疵。沉默和谨慎掩盖了伤害,减缓搜索尸体的速度,也抚慰了因为失去而带来的刺痛。”(第7页)我感到“是大批离开和迁徙的几何图形中的瑕疵”几乎可以移用于刘博智图文叙事中的古巴唐人。从文本上看,萨义德的文字有极为丰富的历史与现实视角和深刻的文化心理剖析内涵,吉恩·莫尔的摄影也有多元的面向和复杂的历史事件剪影,它们共同建构起巴勒斯坦人的一幅感人至深的真实集体肖像。从中萨义德力图辨认和证实的是新巴勒斯坦民族意识的萌动,他坚信巴勒斯坦人自我身份的认同并不建立在流亡和受害者角色上,而是必须根植于坚持、希望和被唤醒的共同体意识。“在最后的国境之后,我们应当去往哪里?/ 在最后的天空之后,鸟儿应当飞向何方?”写在书前的马哈穆德·达威什的这两句诗同样可以移赠给古巴唐人。

再进一步,还可以把图像学家米切尔(W.J.T.Mitchell)在其《图像理论》(Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation,1994;兰丽英译,重庆大学出版社,2021年8月)中对《最后的天空之后》的讨论也放到这里来,他用的小标题是“流亡与归来”。他关于图像与文字的关系以及对“归来”的论述颇有启发性。他指出:“在《最后的天空之后》中,照片与写作之间的关系始终被流亡及克服的辩证法所支配,这是一种疏远与重新统一的双重关系。如果如萨义德所说:‘流亡者是一系列无名、无语境的肖像’(p.12),那么归来就可被比作将名字赋予照片,把语境赋予图像。”(305页)在照片与写作之间重新建构起名字和语境相联系的关系,这是一种文化意义上的“归来”。在刘博智的叙事中实际上也包含有类似的思考,只是他使用的是生活中朴素语言:“如果有侨乡读者看到这些骨盒照片,认出自己先祖的姓名,借鉴书中寻骨的方式,让他们回乡安息,我们的图书出版和作品展览也就有了更真实的意义。”(《古巴唐人》,218页)米切尔还继续在他的学术语境深挖“归来”的文化涵义:“但是‘归来’从来不会如此简单:有时名字已经遗失了,找不回来了,而把文本赋予图像似乎通常也是任意的、不令人满意的。流亡辩证法中的两极都不是单一编码的:疏远既是历史环境从外部强加的,也是由记忆的痛苦、遗忘的意志和摆脱巴勒斯坦人身份的‘障碍’的意志从内部强加的。……萨义德说:‘回家已经不可能了。你学着去将损失的机制转变为一种不断推迟的关于回归的形而上学。’(p.150)”当在贝鲁特、开罗、安曼、西岸都无法安家,‘最后的天空’也笼上乌云之后,流亡者们到哪里去了呢?身体上流亡着的巴勒斯坦人对那些‘在家中流亡’、生活在‘内部’、生活在以色列境内的‘在场的缺席者们’又持什么态度?这些问题所表达出的矛盾心理也体现在文本和图像之间微妙、复杂和不稳定的关系中—— 正如这本书的内部与外部。”(《图像理论》,305-306页)米切尔非常敏锐地看到巴勒斯坦人这个族群在时空中“归来”的内在复杂性,从而导致在萨义德的文字和莫尔的图像之间存在微妙的复杂性,而且会在阅读过程中不断产生新的变化。关于古巴唐人的文字与图像看起来没有那么复杂,但是刘博智还是在追问自己:“在这个过程中,我也在问自己:我是不是在讲述真实的东西?我不能刻意去摆布和影响别人的思想。我的工作就是去挖掘自己的角度:这些视觉内容如何构成一个故事?日常的光影里有没有故事?平凡的故事该如何去讲述?”(封底,刘博智语)其实说的也正是在图像与文字之间、作者与读者之间互动的复杂性。

作为广州人,我特别有感受的是在古巴唐人的语言中的粤语、粤曲和他们饮食中的广州点心,那是一种在离散中无比坚韧地存在的地域文化血脉。“白人番鬼婆”何秋兰一边翻着发黄的手抄的粤曲谱纸,一边唱着《梅知府》:“(生唱)…….碌眼吹须,碌眼吹须,你咀利过刀……”“(旦唱)阿梅知府,你唔驶咁嗔怒,如果你认低威,你官运还可过,如果咁沙尘,就要你甩须,就甩须……你芝麻绿豆咁大粒梅知府,要你做只无爪蛉蟧,牙崩咬狗蚤……”(68页)刘博智说,“这是典型粤曲的风格,尽管我没听过,但一下子就被迷住了。……若是在香港庙街榕树头,我压根儿不会听上五秒钟,但这几句我从未听过的音符,竟能编织几百年,越洋过洲,使一个广东人如此迷恋!是不是我原本对广东文化有鄙薄之心,才更为之触动?”(70页)问题马上就与个人的文化自省联系起来了:“一个从未离开过古巴的土生土长的鬼婆,毫无中国血统,在养父方标去世十四年后,依然能把他故乡的村名挂在心上,字正腔圆地说出。何秋兰懂的许多中国传统,是我都不懂的,她身上的中国文化素养也比我好。她的养父是开平人,她的丈夫也是开平人,她讲台山话、写汉字、演粤剧,她的家乡就是广东开平石塘里。……枉我还一直说在古巴找不到唐人!”(73页)说得非常朴素、坦诚,而且这些话在我听来也很有粤文化的熟悉味道。

最后,就如刘博智在全书最后那句话所讲的,“这些影像常在我脑海里浮现,真不知道何时能释怀”(239页)。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司