- +1

遗腹子 | 流动中的世代

Sixth Tone(第六声)此前举办英文非虚构写作大赛,以“世代”为主题向全球写作者征稿,最终12篇稿件从来自全球22个国家的近450篇投稿中脱颖而出,获得奖项。获奖作者中有穿梭于中美之间的华裔移民、居住在上海弄堂的意大利撰稿人、热衷观察世界的中国学生……他们以扣人心弦的笔触写下历史潮流下的个体命运、对家庭传承的复杂情感、国际交流中的碰撞和收获,展现出当代中国与世界发生联结的多元样貌。

(本文获第六声英文非虚构写作大赛特等奖)

作者:Shuxuan Zhou

翻译:薛雍乐

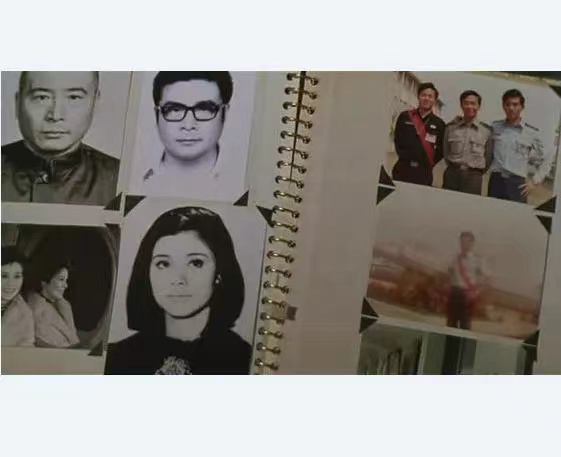

以下图片部分由作者提供,部分来自李安电影《喜宴》

历史

“不是我不想帮你,但你女儿在美国念书。”档案室负责人手指着我,话却是对着我母亲说的,“你也知道我们政府的情况。档案这种东西对于他们来说比较敏感。他们会担心,会不会有间谍由此获取了国家机密。”

工厂档案室的柜子

那是在2011年,我在为博士论文研究SW国营锯木厂的劳工史。我的母亲和外婆都曾在这里工作。母亲把我介绍给了这名姓吴的档案室负责人。

母亲和吴都出生于1960年代初,在福建省的这座木材加工厂长大,直到2000年,由于国营木材加工厂被私有化,卖给了民营老板,工人全数下岗,她们的家人都失业了。她们不仅出身相同,打扮也是一样的“中国大妈”风格——烫卷的头发、栗棕色的纹眉、描粗的眼线。现在,这两位一米五几的女性穿着一模一样的坡跟凉鞋互不相让。同类相斥,她们一定恨极了对方。

木材加工厂私营化之后,政府重新雇佣了吴,让她管理原国营厂的历史文件和员工档案。这些文档中想必藏着许多“国家机密”,所以才会被锁在一间布满尘土的房间里。而一个顶着全新烫发的女人自然不愿踏足其中。

母亲素来是个谈判高手,又怎会轻易接受吴的拒绝:“要是她看不了工厂的文件,那至少让她看看我妈的个人档案。那里面可不会有国家机密,而且,让她看她家人的档案也没什么问题。”

我母亲才五个月大时,我外婆就成了寡妇。外婆在木材加工厂的工作让她得以养活刚出生的婴儿以及其他三个大一点的孩子。我母亲16岁时,也进入木材加工厂工作,在那里和同为工人的我父亲结了婚,20岁出头时生了我这个独生女。

和她那温顺而沉默的姐姐不同,我母亲总是会跟外婆还嘴,掀起一场又一场漫长的争吵。当她姐姐因发现自己的男友出轨而郁郁寡欢时,我母亲对着那个男人和他的新欢破口大骂,怒火震动了整个社区。结婚也没有让她软化下来。一次,她想在办公楼外找一个欺负她丈夫的领导算账,但领导企图逃跑,于是她挺着孕晚期的大肚子在后面追,绊了一跤后,又站起来继续追,让担忧的围观群众目瞪口呆。

我回到木材厂所在的社区做研究已经是在我们全家离开SW的10年后了。回访木材厂社区时,老人们愉快地怀念着母亲的那些故事。当然,我一点也不惊讶。毕竟,我打一出生就认识她了。

当母亲坚定地看向吴,面带礼貌的微笑,要求拿到我外婆的档案时,我感觉她好像是在发出某种沉默的威胁。吴长叹了一口气,无奈地带我们去往大厅另一边的房间,那里摆了四个一米八的红木柜子。她打开其中一个柜子,翻了一会儿,取出了一只大大的淡黄色信封。她递给我母亲,但母亲后退了一步,对我点点头,示意我去拿。

这间档案室一边禁止人们阅读有关工厂的公开资料,一边却允许某个人的私人档案在未经许可的情况下得到阅览——这二者相较,哪个更荒诞一点呢?我那已经美国化了的中国大脑不住地思考着这个问题,而与此同时,我的手已经打开信封,拿出了里面装的38页文件。它们按时间排序,从1954年一直到1990年。第一页是我外婆的证件照以及完整的个人信息,包括直系亲属和亲密朋友的基本情况。第二页则是一系列提问:“你有没有参加过反动党派或军队?”“你有没有加入过邪教?”在1950年代的中国,你对这些问题当然只能回答“没有”。

母亲凑近了过来。她迅速翻阅其余的内容,最后停在了某一页上。她沉重的目光好像让空气也凝重起来。过了一会儿,她放下文件,问正倚着门看手机的吴:“要不让我女儿把这些文件拍下来,让她回去慢慢看。这样你就不用在这儿等我们了,怎么样?”

吴点了点头。按下三十多次快门后,我们离开了。

走出大楼正门的时候,母亲喃喃问道:“你觉得,那些人知道自己的档案里都写了些什么吗?”

听她的口气,我知道她其实并不需要一个答案。

从我们站立的位置,可以看见两根烟囱、至少四间厂房,还有两个堆满原木的场地。这些都是木材加工厂还属于国营时在1960-70年代造的,现在则属于四座民营木材生产企业,其员工主要是来自中国西南部云南省和贵州省的年轻外来务工人员。在2000年左右失业的那3000名国企员工在此后的20多年来,各自飘泊在不同城市之间,从事各种各样的临时工作。

2016年夏天,其中的一百余人在我于SW举办的婚礼上团聚了。

婚礼

我当时是很抗拒婚礼的,源于我对父权制的抗拒。但母亲说服了我:“你采访过那么多工人。为了表示感谢,你应该请他们来吃一顿喜酒,不收红包。”

长大后,我在距离、政治观念和情感上都与父母渐行渐远,这常常让我感到愧疚。但也有很多次,当我意识到母亲仍然善于假借我的原则来操纵我的行为,我也就不那么愧疚了。

我们那儿的流行婚俗,有许多是渲染婚姻中的浪漫爱,或者象征着将女性送给夫家:例如伴娘堵门不让新郎来接新娘,新娘父亲牵着新娘走向新郎,新婚夫妇交换戒指、一起跳舞或表演音乐节目。作为对我的妥协,母亲同意取消这些环节。

除了庆祝结婚,中国的婚礼也通过宴席上的食物来展现主人家的殷情好客和社会地位。在我的童年记忆中,1980-90年代之交,在位于山区的SW老家,有钱人家会在婚礼上将野生动物作为“大菜”。沿海地区在1990年代成为中国经济发展的模范之后,SW人(亦或是全国人民)都迷上了海鲜,因为海鲜既昂贵,又是许多人买不到的。那时,富裕家庭以及想要跨越阶级的家庭都在婚礼上提供虾和螃蟹。不过我母亲倒是借工作之便,让我吃上了很多虾蟹。时间快进到2016年,我的婚宴大菜成了清蒸整只龙虾。那龙虾几乎是我母亲数十年来对加入中产阶级的渴望的化身。

在我看来,我的婚礼是我家工人阶级根基和中产阶级梦想之间的碰撞的缩影。婚宴上有12张圆桌,每张都坐了12位宾客。我和丈夫同我的大学同学坐在一起,他们都是居住在大城市的典型中产职业人士。我们边吃饭边交流着各自生活的进展。我们习惯性地控制着音量,似乎不想吵到周围的人。而在其他桌的亲友大多都是木材厂工人。他们坐着、站着、大声嚷嚷,有人喝大了开始唱歌、拥抱、开完笑地打闹。

婚礼进行了两小时后,我的朋友们回去了酒店房间。但我和丈夫(主要是我丈夫)被困在了大厅里,因为喝醉的中国宾客们来了兴致,要和这个美国白人拍照留念,而他的妻子则成为了方便免费的翻译。

“哎冷!”一个50多岁的阿姨操着浓重的南方口音喊着我丈夫的“英文名”。她的脸因为喝酒红得像番茄一样,声音则因抽烟多年而变得沙哑。“你应该多来中国,多来SW。我们SW虽然小,但我们人很好客!你来,阿姨给你做饭!”

阿姨一手紧紧抓着他的手臂,另一只手拿着一杯红酒。等待拍照的队列里另一个醉醺醺的叔叔不小心推了一下她本就摇摇晃晃的身体。红酒溅出玻璃杯,从我丈夫的淡粉色衬衫上淌下。

碰撞,却没有人停下。醉酒的人们自然不在乎,而我们也礼貌得什么也没说。

不一会儿,我母亲来拯救我们了。“让他们回去休息吧。她已经怀孕三个月了,需要休息。”母亲用手指着我。在这之前,她一直挣扎着不肯告诉别人我在婚礼前就已经怀孕了。

“妈,现在这年头,谁还会在乎未婚先孕的事啊?”我试过用反问来劝慰她。

“我在乎!我觉得这不好听。人家会说三道四的。”

“可是我人在美国读书,而且马上就要拿到博士学位了。我这样的情况,就算在今天中国的价值体系里,也被允许发生很多婚前性行为吧。”

母亲若有所思地沉默了,当时我以为她接受了我的做法,直到婚礼那刻我听到她对别人说:“他们四个月前就在美国结婚了。”她列出了一条清晰的时间线,把我受孕的时间点排在了法定结婚后的一个月。

时间线

那天,从木材加工厂档案室回到住所之后,母亲叫我立刻把外婆档案的照片传到电脑里。接着她戴上了老花镜——除非有特别要紧的事,通常她是不肯戴的。

她眉头紧锁,眯起眼睛盯着屏幕许久,看完之后,额头上留下两道深深的皱褶。

“我就知道她档案里会有这个。”她脱下老花镜,将电脑转向我。屏幕上有一份手写的“检讨书”。作者的签名栏里是外婆的名字,但我外婆是文盲,连自己的名字都不会写,更别提这整整两页检讨了。

文件是用第一人称写的,里面宣称我的外婆在木材加工厂与一名姓林的男同事有过一段长达六年的婚外恋。林知道我外婆的丈夫生病体弱,所以经常给她帮忙。他们的交往后来“超越了同志式的关系”:在“1960年8月”,他们第一次发生了性关系。1964年,外婆丧偶的几个月后,她生下了一个孩子,那其实是林的孩子。林给了她“20块钱、15斤细面、一张20斤的米票。”文件还说明了他们发生性关系的频率(每月一到两次)、为什么频率这么低(因为她家里有好几个孩子),以及他们是如何得以找到时机的(让其他朋友带孩子们去看电影)。

这让我大跌眼镜。工作档案里居然详细地记录着如此私人的情事,这似乎很不合适。而且,我们家里长期以来都说我母亲是个“遗腹子”,即尚未出生父亲就已去世的孩子。外婆常说,当她怀着我母亲时,她同时在缝两种衣服:给我“外公”的寿衣和给我母亲的婴儿服。

还有,我根本无法想象外婆会出轨。一直以来,我都潜移默化地认为老一辈很保守,而且外婆本人的性格也比较冷淡。我从没见过她用话语或动作表达爱意,甚至没见过她开怀大笑。我们家里的通行说法听上去更加可信:外婆被包办嫁给了比她大十岁的外公,他们从未相爱,只是被拉到一起生儿育女,直到他因肺癌去世,留下她独自照顾四个孩子。外婆在厂里会被林逗笑吗?她对他说过“爱”吗?当她的丈夫生病、孩子们不在家时,她和这个男人做爱,会有一种得到解放的感觉吗?在这个新故事里有太多说不通的细节,让我理不出头绪。

但母亲却没有像我这样惊讶。相反,她看上去如释重负。“我记得林。我很小的时候,他送过糖给我。我四五岁的时候,他们一家搬去另一座城市了,但有时锯木厂的叔叔们会给我带零食,说是‘林叔叔’给我的。那时我太小了,记不清楚他们是怎么讲的。但我粗略记得这个人。他很瘦。”

外婆从未对母亲讲过关于这个人的事情,而母亲也认为,她没法让外婆透露更多。母亲在1980年开始上班、自己有赚钱后,就买了张火车票去了林的家乡,却发现他过世了。她没有问林的孩子们知不知道他们的父亲有过一段婚外情,也没有问他们知不知道他们实际上是同父异母的兄弟姐妹。

外婆工作过的锯木厂

档案文件里写道,木材加工厂领导之所以会发现这起恋情,是因为厂里医务室的一位医生发现我外婆好几个月没来月经了。那位医生知道我外婆的丈夫病得很重,不可能让她受孕,所以医生就报告了自己的疑虑。经过短暂的调查,工厂贴出了针对林和我外婆的批评惩戒措施:他们被处以留职察看,如果再有不当行为就要被停职。外婆以前可以从工厂领到给低收入员工的经济补助,这份补助也被中止了。不久后,林被调离SW。

“所以我其实是10月出生的,不是5月。”母亲说,“估计是我妈在给我报户口的时候把生日提前了半年,这样更容易让人相信,我是她死去的丈夫的孩子。”

可为什么外婆要费心改日子呢?批评惩戒可是传遍了整个厂,她出了轨还生了个孩子,这是人尽皆知的。

技能

显然,母亲在利用我在木材加工厂的研究来证实她对自己血亲来源的猜想。一开始,她自告奋勇给我介绍了几位林业部门的员工供我采访。然后,她又主动帮我去档案室找材料。

得知被她利用并没有让我觉得生气。这事也算是情理之外,意料之中吧。

母亲赖以生存的一项主要技能就是社会关系——介绍合适的人互相认识,并从他们建立的关系中受益。

在测量原木的部门工作了10年后,她在90年代初加入了木材加工厂的第一支营销队伍。她的团队走遍了广东(包括深圳)和香港以推销产品,谈判合同。正因为接触到了资本主义的最前线,她感受到国营木材产业日薄西山。于是,她跳槽去一家市立酒店,领导那里的公关部,努力在服务业的蒸蒸日上和政府力量的安全稳定之间找到平衡。那是在1995年。

几年后,全国范围的私有化政策横扫了中国数以万计的国有企业。截至2001年,86%的国有企业都完全或部分完成了私有化;1998-2001年间,2550万工人下岗。SW国有锯木厂就是其中之一。

当整个木材厂社区(其中包括我的父亲和舅舅阿姨们)都失去了工作和主要收入来源之时,母亲利用她积累起来的社会关系帮助了那些挣扎中的亲朋好友们。

一次,一位下岗工人被关进了监狱,他母亲想去看他,但被监狱拒之门外。我母亲通关系帮她得到了探监许可,但监狱在100多公里之外,不通公交。那时SW的私家车还很少见。这位工人的母亲又叫不起出租车。我们家也叫不起,当时全家就只剩了1000块钱的救急钱。最后,母亲找了她在市政府的一位司机同事开车,送她和那工人的母亲一起去。

只要不需要出钱,母亲就会很乐意帮忙。但与整个木材厂社区的人们所经历的诸多困难相比,她的援助总感觉像是往池里扔石头,只泛起小小的涟漪,稍纵即逝。

父亲和其他失业的人们尝试了各种听上去有点可笑的小生意,但一次又一次的失败了。之所以“可笑”,是因为在他们手头资源极其有限、周围的社交网络全被打破的时候,又怎么能培植起一家企业呢?

我一位儿时好友的父亲去了深圳一家电子工厂工作。春节,他本应只回家一个星期,但却把行李全都背了回来,因为他再也受不了那里管理人员的虐待。我朋友当时14岁,看到父亲这样回家,也不知道应该开心还是担忧。

另一个阿姨被确诊了结肠癌,但没有钱治病。她的丈夫本以性格幽默闻名,但在一夜之间头发全白,就像香港武侠电影里拍的那样,生活的重担化成忧愁,一夜白头。

目睹这个群体经历了这么多创伤,我的身心也日渐麻木,后来再听到这些事时,已不会像最初那样次次如临重击。在我的周围,勉强维生的人们,低头前进。直到有一天,看到母亲因帮不了一位木材厂的朋友而身陷窘境,我才痛苦地意识到,我们——下岗工人和他们的家人——变成了被社会抛弃的低等阶层。

那次,母亲去省会见一位她通过工作认识的政府官员。她带了我一起去。那是在2001年,在一间有着8顶宽敞蒙古包的餐厅里,尽管里面的食物显然和内蒙菜毫无关系。一张大大的圆桌上正在举行一场晚宴。是那位官员叫我们去的。

母亲带了两袋红菇作为礼物。她兴奋地解释这红菇的来源:一位农民上个星期刚从我们家乡的深山里采来这些红菇,所以它们的营养价值格外高,又很美味。

那位官员打断了她,大声笑道:“你觉得这就算是好东西?这什么都不是。我家已经有两大箱红菇了。吃都吃不完。”

我震惊于那人傲慢粗鲁的反应,偷偷瞄向母亲,看到她的笑容凝固住了,眼神模糊起来,好像失了魂魄。才过了几秒钟,她就回到了自己惯常发挥女性魅力的外交姿态:微微向前倾,微笑着,目光明亮,看上去颇有兴致。

至今,当我想起那一刻,我还是会觉得很难过,因为它让我想起了数百万人共同经历但始终未能化解的集体创伤。那也是我在多年伴她坐在圆桌边以来,头一次近距离看到母亲那女性化的社交技能惨遭失败。

圆桌边

在我学生时代的记忆里,从我还不到7岁开始,我就在反复经历这一幕:我在圆桌边安静地坐着,周围的大人们喝酒说笑,而我将全部注意力放在剥虾剥蟹上。

那是在90年代末,中央做出“八项规定”的20年前。市立酒店公关部的主要任务是陪同其他政府部门来访的官员一起吃喝。如果你能把这些官员灌醉,他们就能给你带来接连不断的新生意。听起来好像不太合理,但却是当年的主流做法。

那些需要陪同的宾客几乎都是中老年男性。而我母亲领导的公关部全是漂亮的年轻女性。我都叫她们“姐姐”,而且知道她们每个人都酒量可观。母亲常带我一起去吃饭,给我点一大盘虾蟹,记在酒店的账上。两小时后,当宾客们都酩酊大醉,满脸通红得就像蒸熟的虾蟹之时,我盘里的虾蟹也都被我吃成了空壳。

我从没问过母亲,但我猜她带我去参加那些商务晚宴的原因不只是为了让我免费吃海鲜,也为了让她喝得少一点。因为她是一个母亲,需要带我回家,所以人们会允许她少喝点酒。有几次,或者说有很多次,她最终还是喝多了,我会在所有人面前冲她大声吼:“你醉了”,以一种小孩的方式大闹一场。可能还有另一重原因:她想表明自己的身份是个母亲,以避免或减少性骚扰。

当我回想起那些弥漫着酒气的晚宴时,我意识到那里肯定有很多被习以为常的针对女性的“咸猪手”和荤段子,但我能记清楚的只有少数几起反而让男性尴尬的事件。

一次,一位姐姐调笑一名酒量不好的男性宾客:“想要我们给你点牛奶吗?你可以和我们的小妹妹喝一样的甜牛奶。”她指向我说。

“要么是你在找别的什么奶?”另一个姐姐插了进来。

那男人的脸白了:“你们不能在孩子面前开这种玩笑。”

母亲大笑:“别担心我女儿。她5岁开始就跟我们坐在这种酒席上早已见怪不怪了。她会‘出淤泥而不染’的。”

我不确定母亲是不是真的觉得我不会受到影响。在那些圆桌边的观察让我懂得,一个女性——包括我自己在内——需要在利用自己的性魅力与不被男人真的占便宜之间保持完美的平衡。被开玩笑不要紧,因为你只需要学会怎么开玩笑反击。从另一方面来说,如果一个女性被性骚扰或性侵了,那就是她自己的错,因为她无能,她不知如何与这种根深蒂固的充满性别歧视的文化周旋。

十年后,我发现自己正是那个无能的人。

无能

本科毕业后,我在一所大学做了几个月的行政工作,直到我被一所美国的研究生院录取。我的不少本科同学都在各大城市的体制内工作。我们都学会了许多书本或岗位说明上没有提到的技能,但这些技能恰恰是工作中不可或缺的:如何和客户闲谈,在商务晚宴上敬酒要说什么,(对女性来说)怎么避免喝醉的生意人靠到你身上,(对男性来说)在和其他男同事或客户社交时怎么讲从网上背下来的荤段子。我们被频频告诫:社会和学校大不一样。要是我们不想再做小孩子,就得玩好这场全新的性别游戏。

为了庆祝圣诞节和学期结束,我们部门的行政团队去了一家同时也是卡拉OK的餐厅。那是我第一次去可以变身卡拉OK的餐厅,也是唯一的一次。人们在包房里吃完晚餐,然后餐桌被撤走,灯光暗下,卡拉OK就开始了。我们团队里有一位男领导、一位担任副职的女领导,还有8个女员工,这是当时大学行政团队里相当典型的配置。

我们刚开始唱歌时,大家都兴致缺缺。一位年资更高的员工想让气氛活跃起来,就拉我来到男领导面前:“我们的小妹妹想和您一起唱一首歌。”对此我只是保持微笑。

男领导和我站在舞台中央,唱着一首别人点给我们的情歌。我努力将注意力集中在唱歌上。作为新人,我急切地想用歌喉给别人留下好印象。

“你们俩看上去可不像在唱情歌呀!”一个女人嚷道,然后我感到男人的手搭上了我的肩膀。

我继续认真唱歌。

“搂腰呀!谁会跟情人勾肩搭背啊?”大家哈哈大笑,继续嘲笑男人太害羞。于是我感到他的手臂环在了我的腰间。

我还在继续唱歌,但纠结着要如何在这个场合下讲出一句风趣又机智的回应。我感觉自己有责任炒热气氛,但又不知所措。我感觉自己就像一个没有生命、没有思想、没有感情的工具。我依然是那个埋头吃饭以假装若无其事的孩子。

我就是一个不知道如何玩这场性别游戏的无能女人。那一夜,我的全然沉默让我羞愧难当,浑身僵硬。

我也很怕自己终究会成为那些大笑的女人之中的一员。或者,我会不会厌倦沉默,大吼出声,然后别人就会如此回答:“你非得这么小题大做吗?”

我逃离了那个岗位,永远逃离了。我梦想成为一名美国大学的教师。在我的想象里,也许这样我就不用做出抉择,到底是继续做一个无能的女人,还是被同化成为她们中的一员。

她自己的故事

2014年,在读到外婆档案的三年之后,我通过一名受访者的帮助,获取了更多文档。在那些印着木材厂抬头的文件里,还有许多工厂批评处分其他“生活作风”不良的女性的公告——“生活作风不良”是当时对非正当性关系的委婉说法。

这些公告通常使用这样的说法:“因为她不重视政治学习、生活作风不良,她与一名有妇之夫发生了非正当性关系。”工厂管理层宣称“她的行为影响非常恶劣”,所以决定对其采取某种极度不利于她工作的处分。

我不知道这些女性的性行为影响有多么恶劣、又是给谁带来了这些影响,但我可以想象,公开谴责给她们带来了多少羞辱。

在我外婆的检讨书里,她总结道:“我保证今后改造思想和错误,不和他讲话。永不犯这种见不得人的错误。”

我不知道外婆有没有再和林讲过话。林调走的时候,来向她道过别吗?当林去世的时候,有没有人来给她报信?我唯一知道的是,她没有向孩子们讲过任何有关林、他们的关系或这次公开谴责的事情。

只有一次,我母亲当着外婆的面提起这事。那是在她和我看到档案之后。当时她和外婆发生了激烈的争吵。外婆像往常一样,历数自己作为寡母所经历的艰辛,作为吵架的筹码:“我的命太苦了。丈夫死得早,给我留下了你们四个孩子。我把你们带大了,可现在你们都跟我作对。”母亲愤怒地反唇相讥:“并不是所有孩子都是你丈夫的,不是吗?”外婆瞬间陷入沉默,母亲也是。过了一会儿,外婆走开了,在卧室里待了很久不肯出来。母亲再也没向她提过这个话题。

其他那些出现在公开处分通报上的女性,她们也像我外婆一样坚守沉默吗?我们年轻一代想当然地以为,她们那代女性都很保守,忠于自己的婚姻。在这种默认的背后,我们接受和重复的是怎样一套有关女性性意识和自主能力的话语呢?

尽管被工厂通报批评,还让工作档案存了一份即使她死了都会留下来的检讨书,外婆依旧选择了沉默,更改了我母亲的生日,以驳斥工厂单方面对她人生的叙述。

她沉默了几十年,即使在自己的孩子与她对峙时都一言不发。她将羞耻吞进肚里,也以这种沉默抵抗单位试图对她的生活进行的干扰和惩罚。她是一个单亲妈妈,单位为她和孩子们提供了一切生存所需。逃离是不可能的。她的沉默就是她在父权体制的凝视下讲述自己故事的坚定的决心。

母亲陪我到访工厂档案室,终于确认了她数十年来的怀疑。几年后的某天,我们正在闲谈其他事,母亲突然问道:“你觉得,我比我哥哥姐姐们更聪明,会不会是因为我是个私生子?”

我完全不知应该如何回应这个问题。她好像问得很突兀,但又好像是早已考虑过无数次。

母亲坚定而兴奋地解释道:“你看,在古装剧和历史故事里,私生子通常是最聪明的那个。一般都是私生子最终赢得了王位、得到了遗产,或者拯救强大的家族免于衰败。”

可是,妈,我们家既没有王位也没有遗产啊。

你从外婆那里继承的是一种决心。当资本的凝视在赋予你力量的同时也将你裹挟,你坚定地掌握与书写着自己的故事。你们的坚持,在物质和情感的双重层面上帮助着我,使我得以在自己的故事里做一个急转弯,做出自己的选择——无论这个选择会不会像我想象中那样给我带来自由。

作者简介:Shuxuan Zhou居住在西雅图,是一名作者、研究者和社区组织者。她的作品曾发表于《第六声》和《西雅图全球者网》。2017年,她在华盛顿大学取得了性别研究博士学位。她书写自己家人和社群(位于福建的木材厂和林场工人)的书稿正在一家大学出版社审校。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司