- +1

古建营造系列 木结构构件(梁枋桁椽)

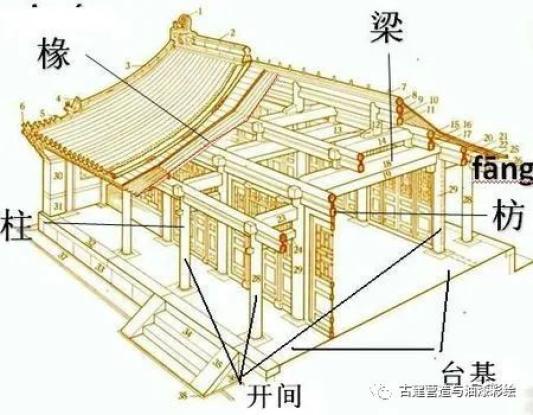

“梁”是中国建筑构架中最重要的构建之一,它是一段横断面大多呈矩形的横木,明清时期基本接近方形,而中国南方的很多梁则采用圆形断面,这样较好的节约了木材。

梁承托着建筑物上部构架中的构建及屋面的全部重量,是建筑上部构架中最为重要的部分。

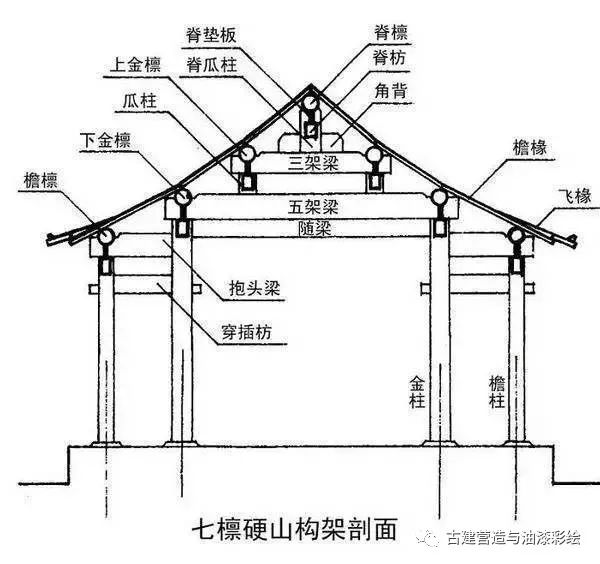

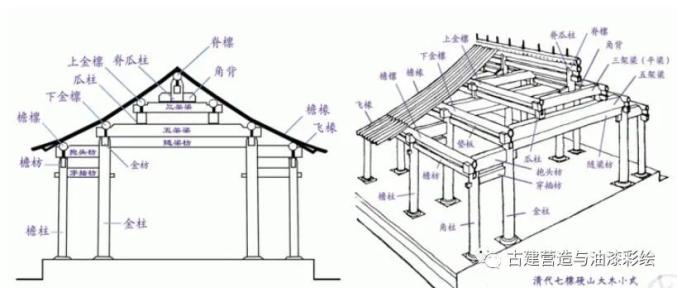

而依据梁在建筑构架中的具体位置、详细形状、具体作用等的不同,又有不同的名称,如七架梁、六架梁、五架梁、四架梁、三架梁、双步梁、单步梁,还有抱头梁、抹角梁、顺扒梁、十字梁、桃尖梁、太平梁等。大多数的梁的方向,都是与建筑物的横断面一致。

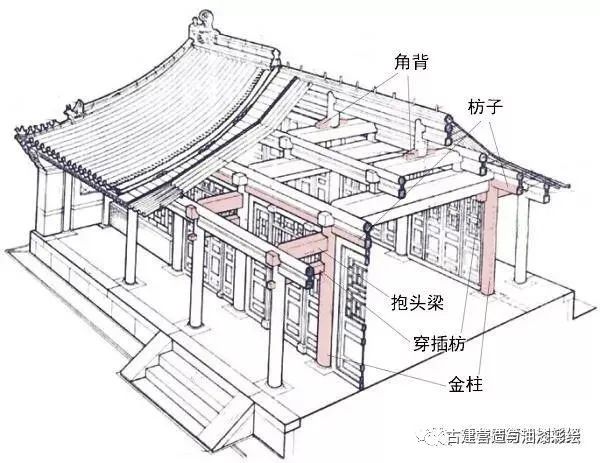

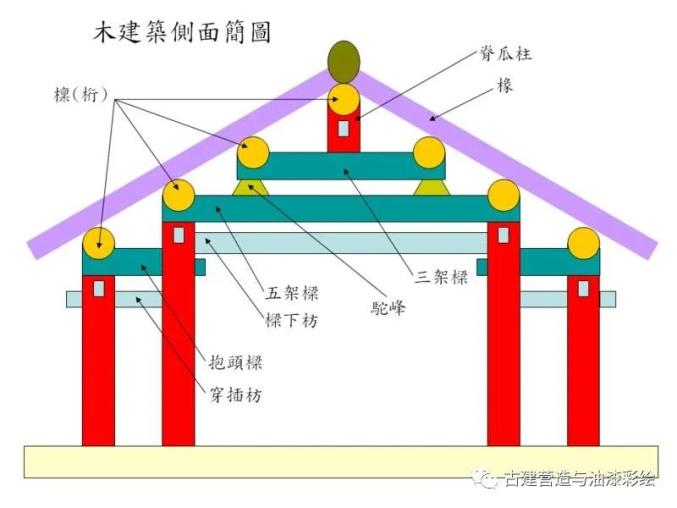

抱头梁

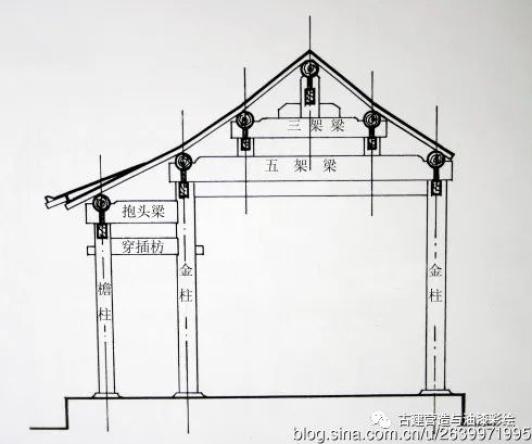

在小式大木作建筑构建中,处在檐柱和金柱间的短梁叫做“抱头梁”。它一头在檐柱之上,一头插入金柱之中。

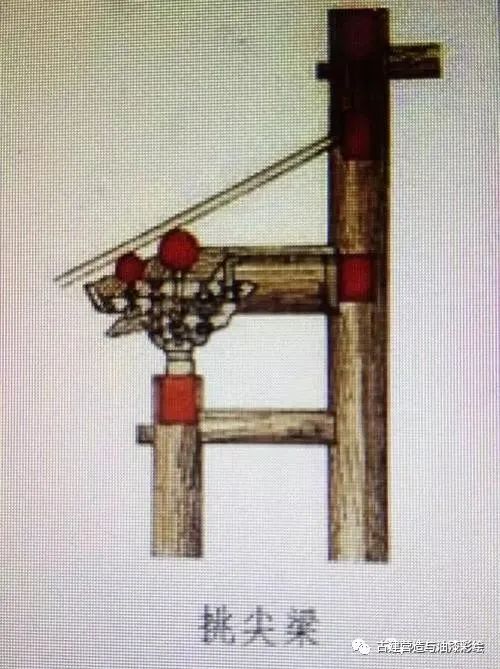

桃尖梁

在大式带檐廊的建筑物中,主要的梁多由前后金柱承托,除了这些金柱承托的主要的梁之外,还有一些次要的梁,如,连接金柱和檐柱的梁,它的形体较为短小,但梁头通常都做成较为复杂的形式,这种短梁叫做“桃尖梁”。桃尖梁并不起承重作用,而主要起着连接作用,就相当于是小式大木作中的“抱头梁”。

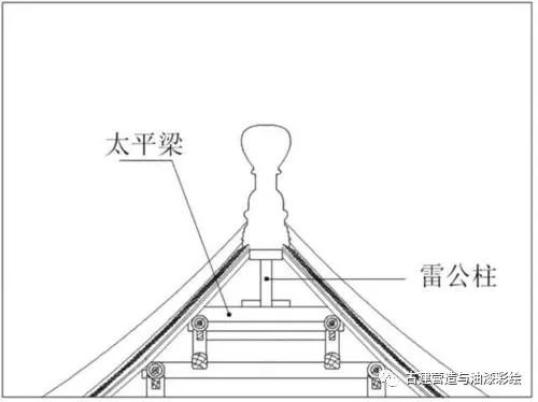

太平梁

太平梁一般用在庑殿顶建筑中。当庑殿顶建筑采用推山做法时,由于两山向外推出,脊檩要随之加长,那么其两端便悬空于梁架之外了。但是这段悬空的脊檩上面负有正吻、瓦等构建,无疑增加了脊檩的荷载。那么为了安全与牢固起见,必须要在脊檩下面加一些承重件。

这里的承重件一般就是一梁一柱,这里的柱成为“雷公柱”,而梁就是“太平梁”。除了庑殿顶推山建筑外,在某些较大的攒尖顶建筑中,其雷公柱下也要增设一根短梁作为承重件,这根短梁也叫做“太平梁”。

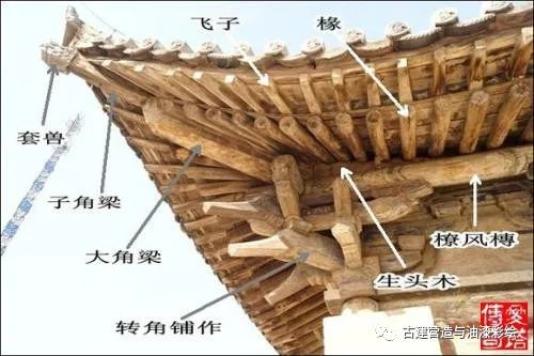

角梁,在建筑屋顶上的垂脊处,也就是屋顶的正面和侧面相接处,最下面一架斜置并伸出柱子之外的梁,叫做“角梁”。

角梁一般有上下两层,其中的下层梁在宋式建筑中称为“大角梁”,在清式建筑中称为“老角梁”。老角梁上面,即角梁的上层梁为“仔角梁”,也称“子角梁”。

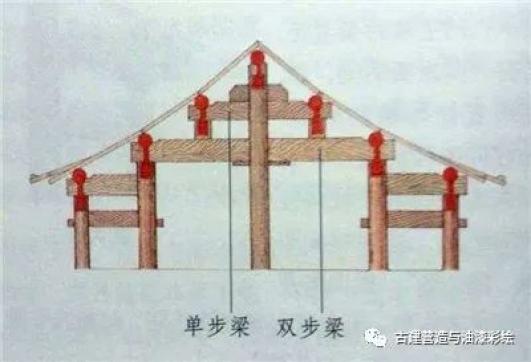

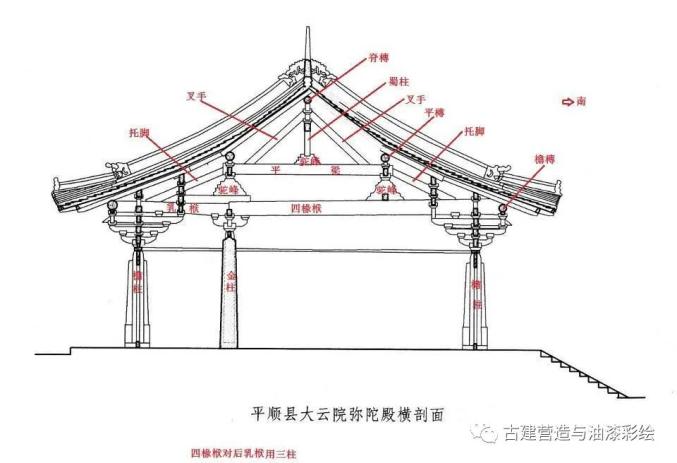

单步梁,单步梁是架在双步梁之上的短梁,并且是放置在双步梁上的瓜柱上的短梁,因为长度只有一步架,所以叫做“单步梁”。双步梁,在建筑物的构架中,连接金柱和檐柱的桃尖梁,一般是不起承重作用的。但是,当檐柱与金柱之间的距离过大时,在桃尖梁的正中好可以加立一根瓜柱,上架一条梁和一根桁,此时的桃尖梁便具有了承重作用,同时梁的名称也改为“双步梁”,宋代称为“乳栿”。

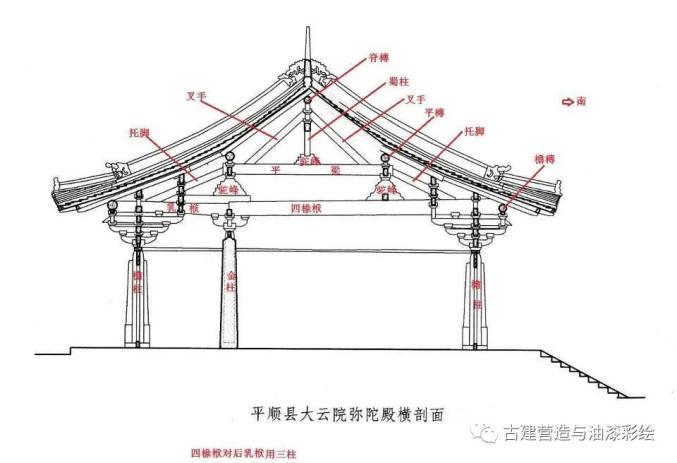

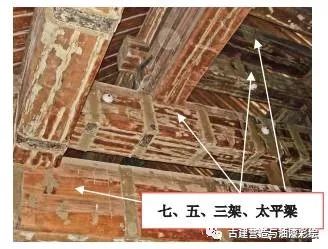

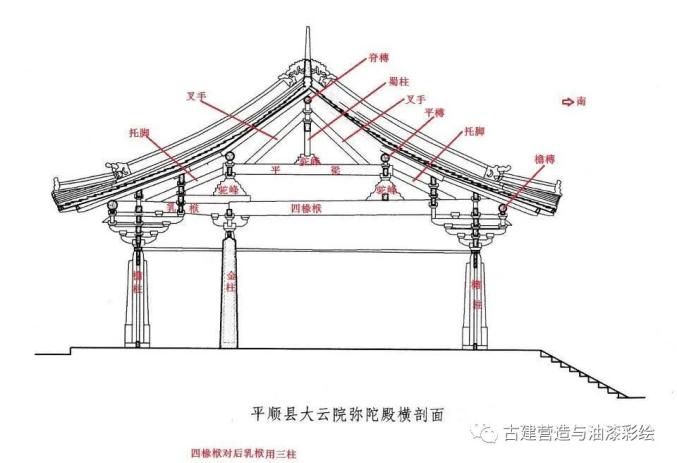

三架梁清式建筑物中,上面承托三条桁(檩)的梁,叫做“三架梁”,宋代称为“平梁”。以此类推,上面承托五条桁的梁,就叫做“五架梁”,相当于宋代的“四椽栿”。而上面承托七条桁的梁,就叫做“七架梁”,相当于宋代的“六椽栿”。

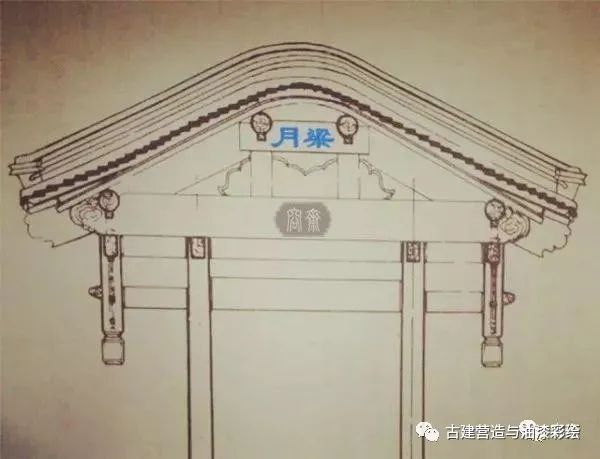

月梁,“月梁”这一名称指的是两个概念。一是指清式卷棚顶建筑梁架的最上一层梁,叫“月梁”,也叫“顶梁”。

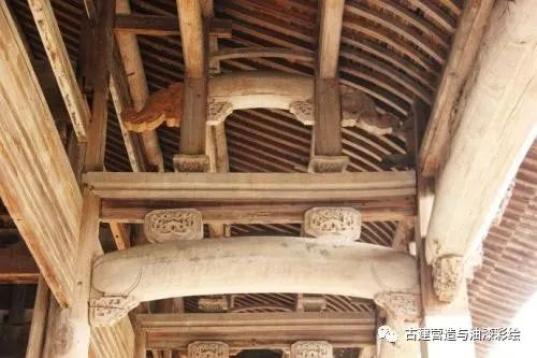

二是指做成“新月”形式的梁,其梁的两端呈弧形、而梁的中段微微上拱,整体形象弯曲得近似新月,所以称为“月梁”。宋代以前大型建筑中露明的梁多采用“月梁”做法,到了明清时期,官式建筑中已不再使用,但在江南民间建筑中却仍较为常见。

顺梁

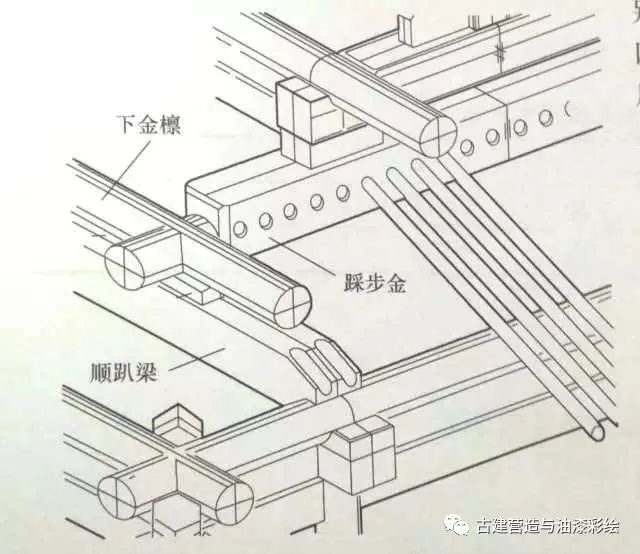

顺梁也叫顺趴梁,顺梁的形态、作用和一般的梁相同,只是其安放的方向与一般的梁相反,或者说与一般的梁垂直。也就是说,顺梁与建筑面宽是平行的,而不是垂直的,所以称为“顺梁”。在庑殿顶和歇山顶建筑中,常设置有顺梁,它的位置在下金枋的下面。

枋

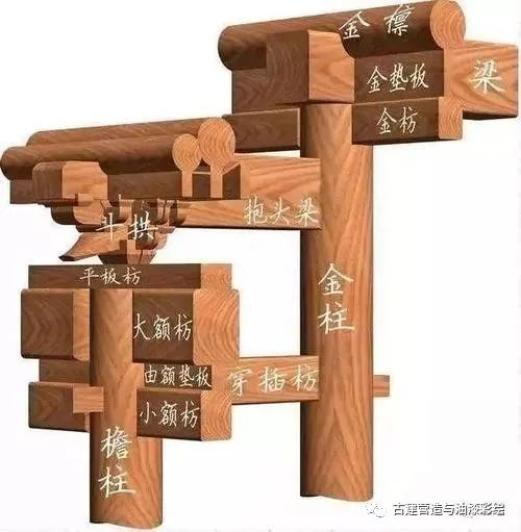

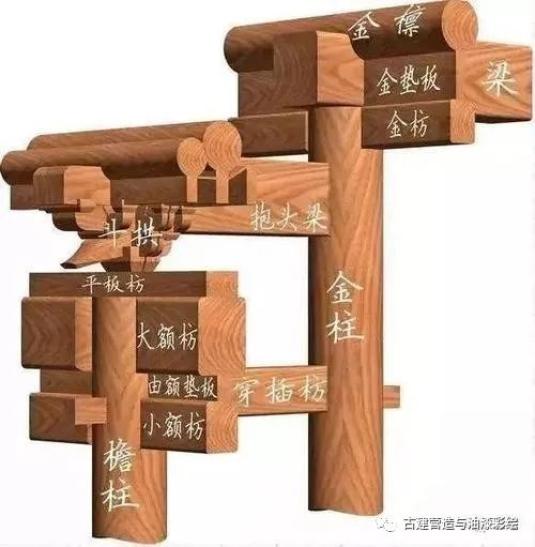

平板枋

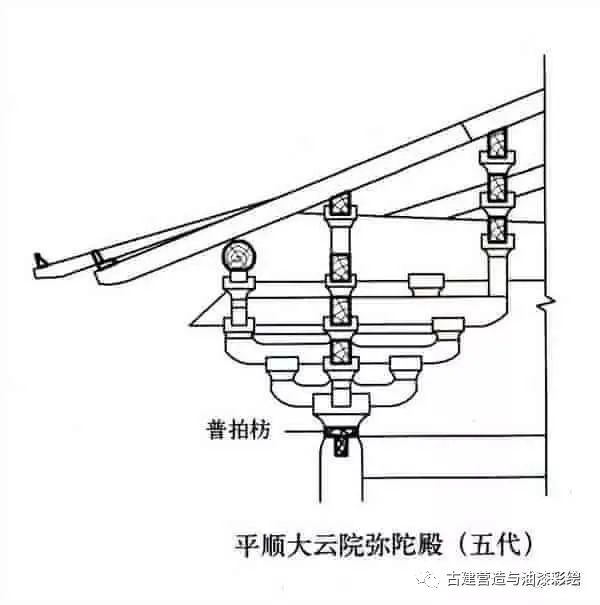

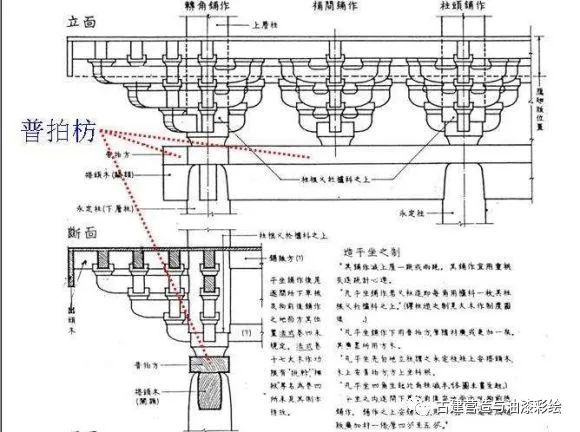

“平板枋”是清式建筑名称,在宋式建筑中称为“普拍枋”。宋代以后,随着阑额的加厚,普拍枋也逐渐加厚、改窄,至明代时几乎与阑额同宽。到了清代则窄于大额枋或额枋了,同时名称也改为“平板枋”。

大额枋

清式建筑构架中的枋名。在较大的建筑物中,往往有上下两层额枋,其中处在上面的较大的额枋,就叫做“大额枋”。大额枋在宋式建筑中称为“阑额”。

小额枋

“小额枋”也是清式建筑构架中的枋名,在有上下两层额枋的较大的建筑物中,处在大额枋下面的较小的额枋,就叫做“小额枋”。小额枋在宋式建筑中称为“由额”。

普拍枋

“普拍枋”是宋式建筑构架中的枋名,相当于清式建筑中的平板枋,它的主要作用是用来承托斗拱。普拍枋的位置在阑额和柱头上,而柱头斗拱则置于普拍枋之上,这样一来自然加固了柱子与阑额的连接。

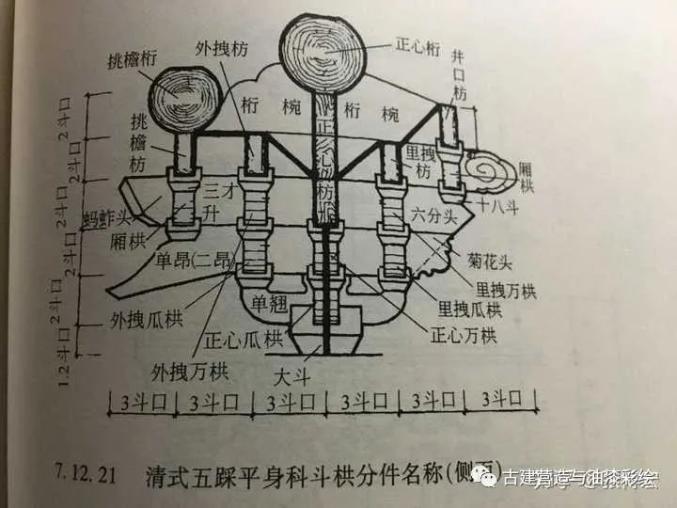

斗拱在不断的发展中,在建筑中的运用逐渐增多,特别是补间铺作的增加,让阑额的负荷增大,因为补间铺作不用蜀柱、人字拱之类,而用大斗,相对较窄而薄的阑额不宜承坐大斗,所以便产生了“普拍枋”这一构建。

桁

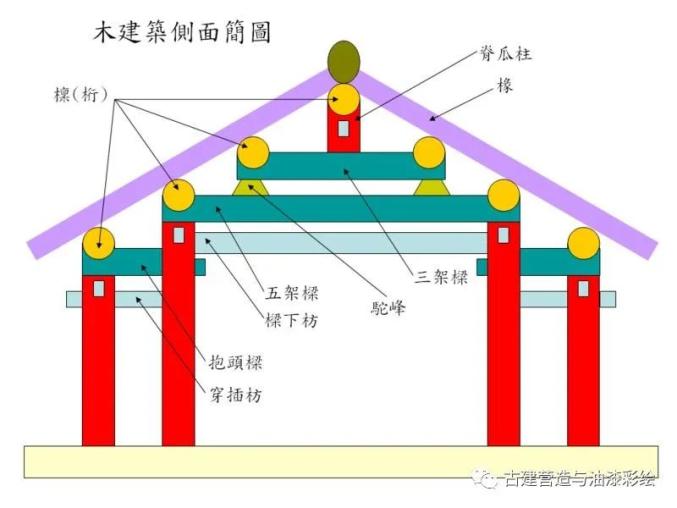

“桁”也称为“檩”,檩也就是小式大木作建筑中的桁。桁放置在枋的上面。确切的说,桁就是架于梁头与梁头之间,或是柱头斗拱与柱头斗拱之间的横木。桁的断面多是圆形,这也是它与枋的不同之处之一。桁根据具体位置的不同,分为檐桁、金桁、脊桁。在中国南方,一般称为桁、檩为桁条和檩条。

正心桁在带有斗拱的建筑构建中,处于正心枋上的桁,叫做正心桁。所谓“正心”,也就是指在斗拱左右中线的位置。在小式大木建筑中,正心桁也就是“檐檩”。

金桁,在正心桁和脊桁之间的桁都叫“金桁”,金桁安上下位置的不同又有“上金桁”、“中金桁”、“下金桁”等之别。上金桁就是距离脊桁最近的金桁,下金桁就是距离正心桁或檐桁最近的金桁,中金桁就是处于上金桁和下金桁之间的金桁。同样,在小式大木作中,金桁也就是“金檩”,根据上下位置的不同分为“上金檩”、“中金檩”、“下金檩”。

脊桁,“脊桁”就是放置在脊瓜柱上的桁,紧搭在脊枋之上,它是屋脊骨架最上部的一个“桁”类构件。脊桁在小式大木中就叫做“脊檩”。

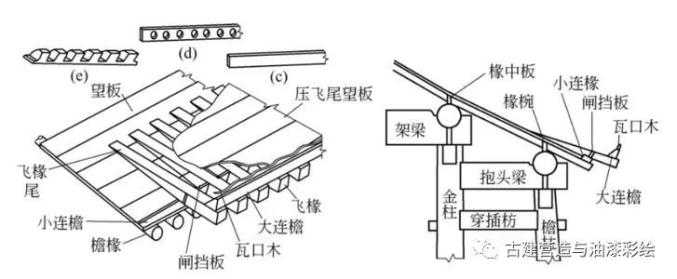

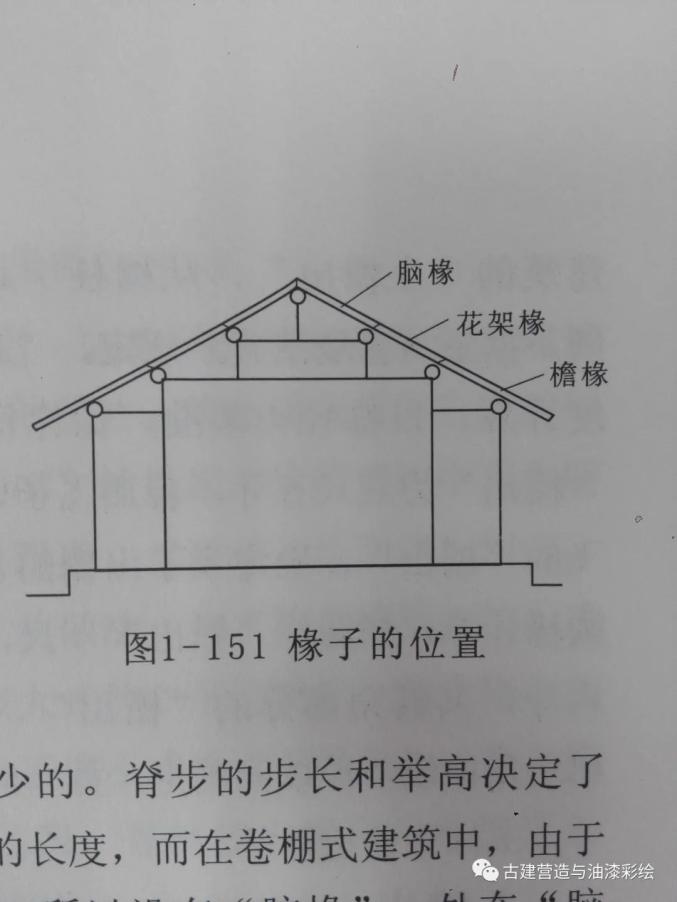

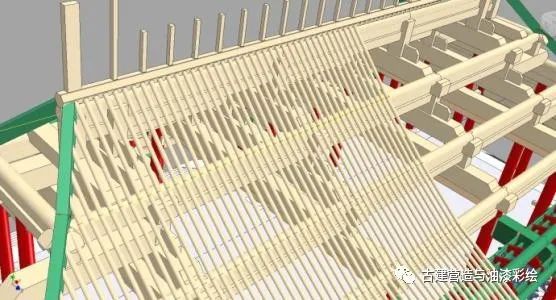

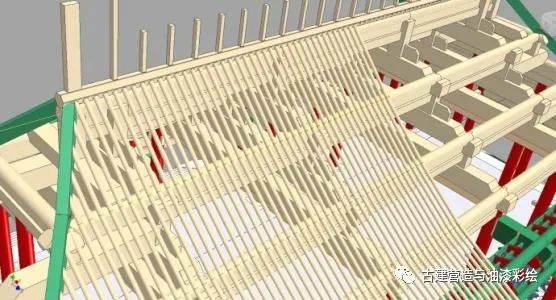

椽,“椽”俗称“椽子”。椽是密集排列于桁上、并与桁成正交的木条,也就是说,椽子的走向是与大多数的梁的走向一致的,而与枋、桁交错。但是梁的放置基本是水平的,即梁与地面平行,而椽子则是沿着建筑屋顶的破面铺设,与地面是不平行的。

而每一根椽子是由上至下,即从屋脊至屋檐连成一体的,看起来就像一根木料,其实每一根椽子也因上下位置的不同而有不同的名称,主要有:脑椽、花架椽、檐椽、椽头、飞椽等。

脑椽,“脑椽”是清式建筑中椽子的名称之一,它是椽子的最上一段,即由脊桁到上金桁之间的这段椽子。脑椽的上段插入扶脊木中,下端钉在金桁上或是搭在金桁上的椽椀上。花架椽,“花架椽”又叫“平椽”,也是清式建筑中椽子的名称之一。花架椽就是处在各个金桁上的椽子,也可以说在脑椽和檐椽之间的椽子部分,都叫“花架椽”。

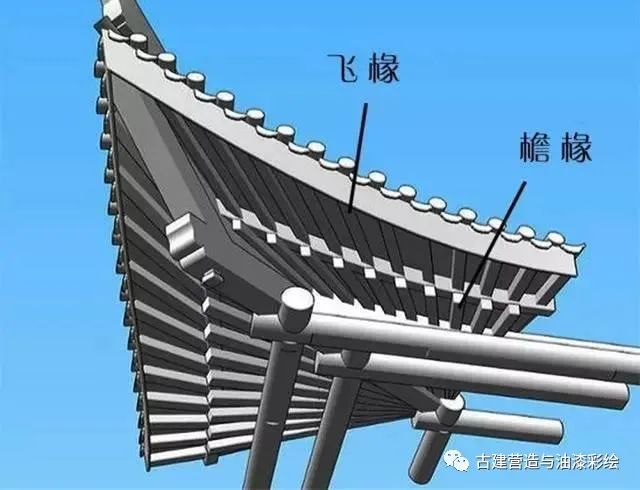

檐椽,从下金桁到正心桁(檐檩)之间的一段椽子,叫做“檐椽”。檐椽的尽端就叫做“檐头”。飞椽,在大式建筑中,为了增加屋檐挑出的深度,在原有圆形断面的檐椽的外端,还要加钉一截方形断面的椽子,这段方形断面的椽子就叫做“飞椽”,飞椽的长短自然是随着出檐深度的需要而定。

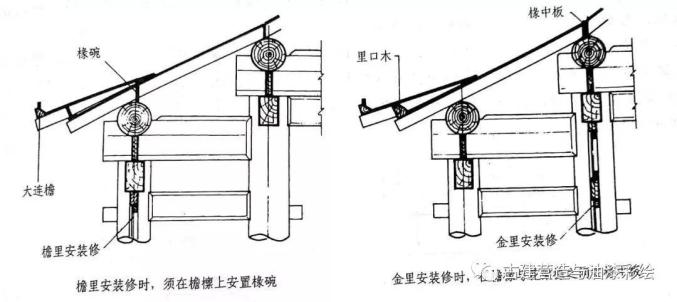

椽椀,“椽椀”是置于桁上以承托椽子的木头,紧贴着桁并与桁平行,其长度也与桁相仿。檐椀上按照上面要铺设的椽子的密度做出一排小洞,椽子就从洞中穿过,这样可以使椽子固定而不移位。一般来说,椽椀主要是指除了扶脊木之外的桁上的带洞的横木,扶脊木的作用和椽椀是一样的,只不过位置不同罢了。

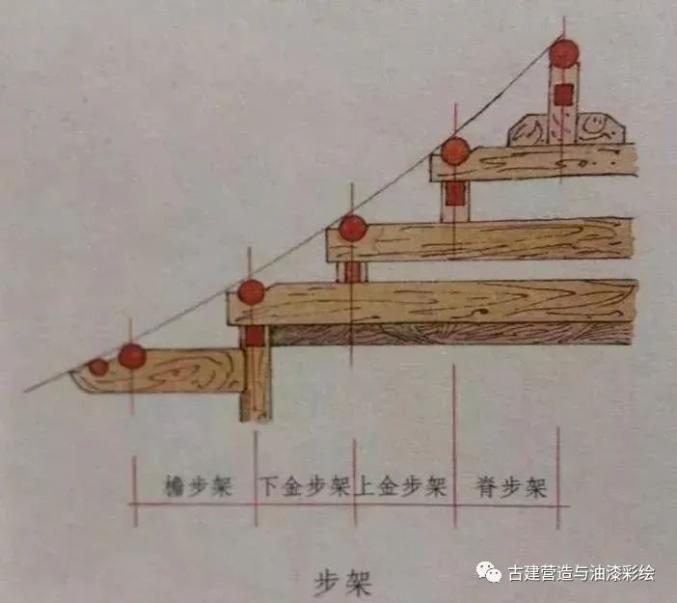

其它木构件:步架

清式建筑的木构架中,相邻两条桁(檩)之间的水平距离,称为“步架”。步架依据位置的不同可以分为廊步、金步、脊步等。如果是双脊檩卷棚建筑,则最上面居中的一步架称为“顶步”。在同一幢建筑中,只有廊步和顶步在尺度上会有所变化,而其余各步架的尺寸基本相同。

扶脊木在建筑物的脊桁之上有一条和脊桁长度相仿的横木,紧贴在脊桁上方,断面一般为六角形,在其前、后朝下的斜面上,各做出一排小洞,用以承托脑椽的上端,这段横木就叫做“扶脊木”,扶脊木也是清式建筑构件名称。

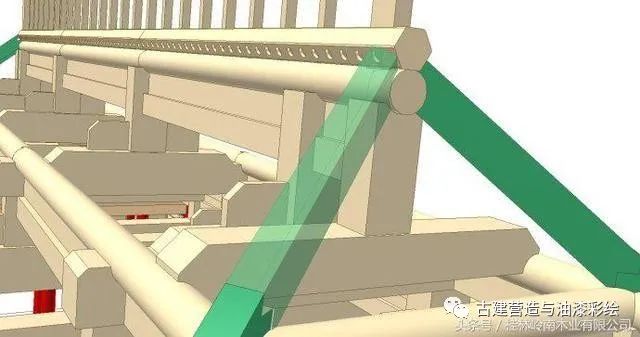

叉手,叉手是宋式建筑构件名称。在抬梁式构架中,从最上层短梁到脊檩之间斜置的木件,叫做“叉手”。叉手的主要作用就是扶持脊檩。在唐代及唐代之前,抬梁式木构架中只有叉手而不用蜀柱,宋代时则将叉手与蜀柱并用,而明清时期则不用叉手。

托脚,托脚也是宋式建筑构件名称,并且是宋式大木构件。托脚和叉手的作用相类,托脚是置于最上层梁之外的梁至其上面的檩之间的斜置木件。

由戗,由戗是清式建筑构件名称。它是庑殿顶建筑正面与侧面屋顶相交处的骨干构件,也就是四条垂脊的骨干,处于两山各檩和前后各檩的相交处。此外,在攒尖顶建筑中,用来支撑雷公柱的若干根斜置的短木,也叫做“由戗”。

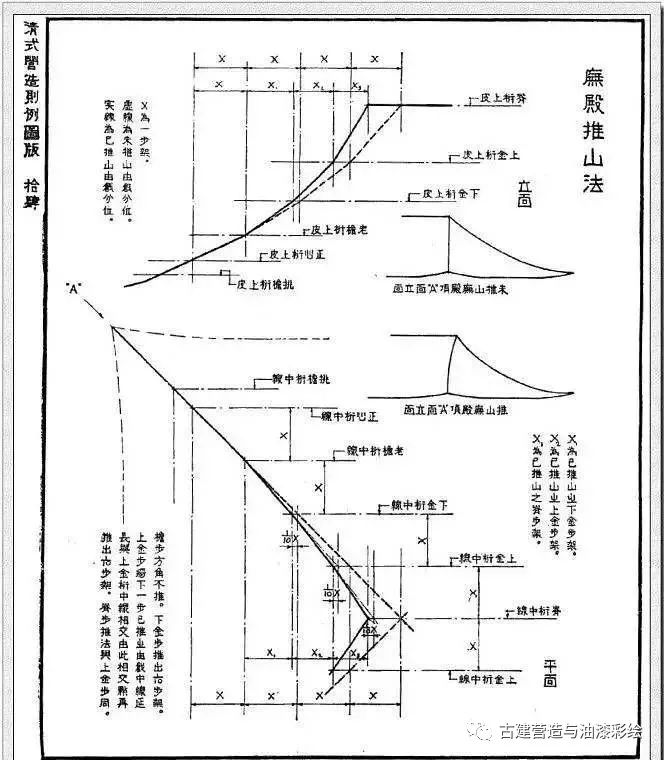

推山,推山是庑殿顶建筑的一种屋面处理方法。推山就是将庑殿顶建筑的两山屋面向外推出,这种做法会使建筑的正脊加长,两山的屋面变陡。因此,推山以后,建筑的屋面相交形成的垂脊不再是一条直线,而变成了一条略向外弯折的曲线。推山的做法会使建筑屋顶的线条更富于曲线美。

彻上明造,建筑物室内的顶部如果不用天花板,更不用藻井,而是让屋顶梁架全部暴露,使人在屋内抬头既能清楚地看见屋顶的梁架构造,这种室内顶部的构造形式,就叫做“彻上明造”。

原标题:《古建营造系列 木结构构件(梁枋桁椽)》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司