- +1

朱熹对中庸之道的诠释与建构

下文为《朱熹对中庸之道的诠释与建构》,朱汉民著。节选自《清华国学(第1辑)》,由清华大学国学研究院主办,陈来主编,赵金刚为执行主编。

朱熹对中庸之道的诠释与建构

朱汉民

自中唐至北宋的儒家学者如韩愈、张载、二程等将《中庸》从《五经》礼学体系中独立出来,并对其做出新的诠释,使《中庸》的经典地位和思想内涵开始发生变化。而到了南宋,朱熹进一步将《中庸》纳入《四书》的新经典体系,并对《中庸》做出一系列创造性诠释,推动了儒家中庸之道的思想创新和理论建构。此后,中庸之道的哲学意义得到进一步提升,《中庸》开始成为中华文明的核心经典。

在早期儒家《中庸》及相关典籍中,中庸之道主要体现为一种实践性智慧和德性,明显具有知行一体、主客互动、天人合一的思想特点。朱熹《中庸》学的突出特点和重大贡献,就是以“理”诠释“中”。他在诠释《中庸》一书时,继承了原典里的中道思想和智慧,但是他对原典的中庸之道做出了以理为依据的创造性诠释。这样,他讲的中庸之道已经不局限于原来的含义,而是纳入以“理”为核心的哲学系统、思想体系。故而他的中庸之道能够从知行一体中拓展出知识理性,从主客互动中拓展出主体精神,从天人合一境界中拓展出天理哲学。总之,朱熹通过上述几个不同的思想维度,推进了中道之道的思想发展与哲学建构。

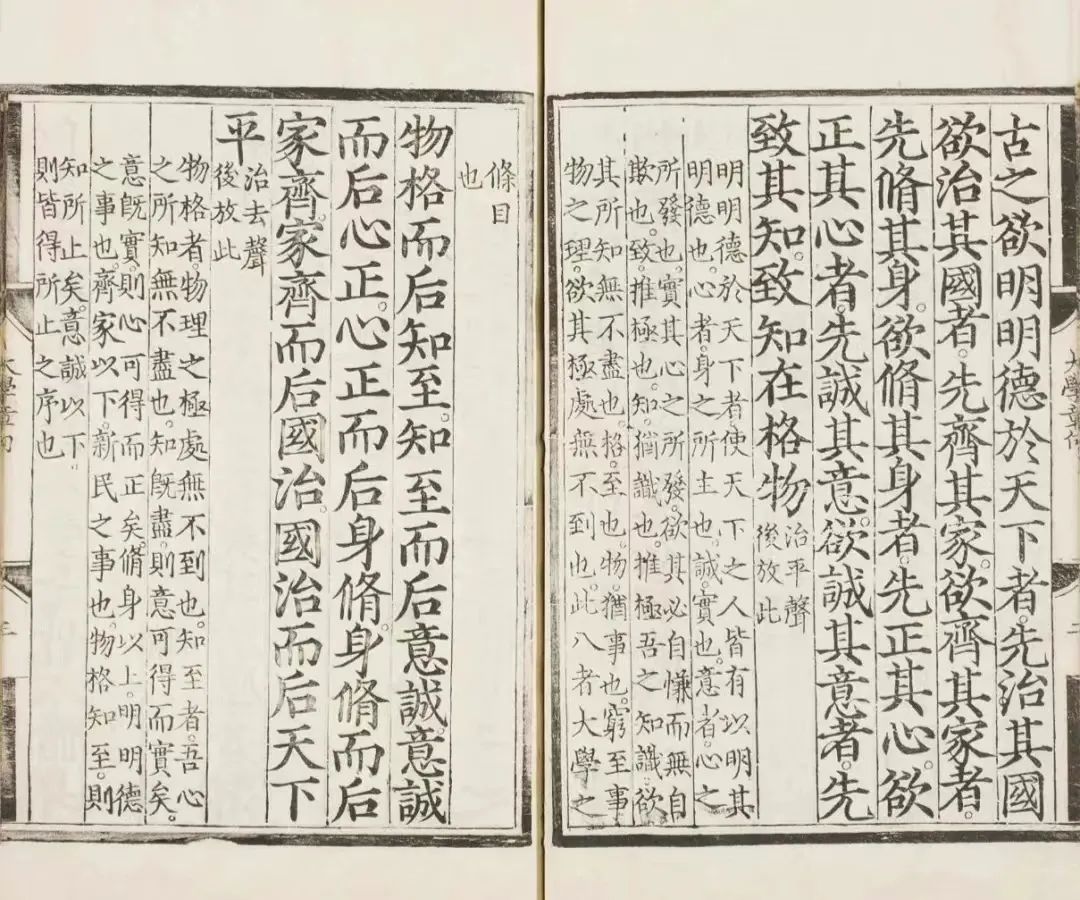

朱熹《四书章句集注》书影

明成化十六年吉府翻正统经厂本

(图源公众号“古典学研究”)

一 从知行一体拓展出知识理性

《六经》原典的“中”与“礼”密切联系,礼具有宗教禁忌与生活实践一体化的思想特点。到了春秋战国时期,儒家诸子进一步将《六经》的“中”提升为“中庸之道”。儒家诸子在建构中庸之道思想时,保留了与《六经》之“礼”相通的实践型特点。《中庸》记载孔子的话说:“舜其大知也与!……执其两端,用其中于民,其斯所以为舜乎!”可见,“中”既不是纯粹的知识,也不是纯粹的行动,而是人的自觉实践活动中的合宜、适当与恰到好处,“中”完全是知行一体的。

早期儒家的“中”源于三代先王的经世活动,故而其中道仍是知行一体的,其长处是强调知必须和行结合起来,坚持了儒学的实践务实品格。但是,这种知行一体难以使“中”成为确定性标准和知识化程序。普通学者并不容易把握“中道”,他们对“中”的判断和执行,往往在观念上比较模糊而实践中难以捉摸。譬如,孔子及其儒家之所以将“中”称为“时中”,因为他们意识到,实践活动的程序合理、行动恰当,总是与主体实践过程的具体时空联系在一起,并不是确定不变的。可见,怎样在不同时空实现“中”,并没有一个确定性标准,只能够靠动态化知行过程中实现对“中”的直觉性领悟。儒家原典记载的“执中”“中行”,均是一种实践性的经验和体悟,对“中”的把握与确认必须依赖于人们在社会实践中感悟和直觉。如何从“中道”拓展出一种知识理性,以建构出一种普遍化、程序化的认识指导自己的社会实践?这就需要进一步开拓“中道”的知识理性。

宋儒在此走出一大步,朱熹建构的中庸学拓展了儒家的知识理性。他努力从一种实践理性的中庸之道,发展出了一种具有知识理性色彩的天理论和格物致知论。朱熹早年开始从李侗学,即“受《中庸》之书,求喜怒哀乐未发之旨未达”,到晚年他的理学体系及其《四书》学的完成,终于将一种以直觉体悟为特征的中道,发展成一个包括自然、社会、宇宙等各种知识原理在内的百科全书式的学术体系,从而为新儒家奠定了知识理性的哲学基础。

朱子第十六代孙朱玉编《朱子文集大全类编》中的朱子像

(图片源自《朱熹画像考略与伪帖揭秘》,方彦寿著)

朱熹《中庸》学的重大贡献,就是以“理”诠释“中”。朱熹将那一个原本会随着时空变化而改变的动态性、不确定性的“中”,改变为一个具有相对确定性标准、法则的“理”。朱熹诠释《中庸》时,逐渐将这一个不确定的“中”诠释为一套以“理”为核心的思想体系。这使得他建构的中庸之道发生了很大变化。在《中庸章句》的篇首中,朱熹解释了作为篇名的“中庸”的内涵,他说:

此篇乃孔门传授心法,子思恐其久而差也,故笔之于书,以授孟子。其书始言一理,中散为万事,末复合为一理。“放之则弥六合,卷之则退藏于密”,其味无穷,皆实学也。

这一段话既是对“中庸”两字的诠释,也是对全书中庸之道的诠释。其中有两个重要观点值得特别关注:其一,将全书的“中道”统一以“理”诠释之;其二,这一个“理”既可以是“一理”,又可以是“万事万物”之中的“分殊之理”。这一对“中道”的诠释,表达和实现了朱熹对中庸之道的思想拓展与哲学提升。既然“中”就是万事万物之中存在的“万理”,人们可以通过观察、积累、推理而建构起表现“万理”的知识体系。也就是说,对“一理”的把握靠精神信仰或哲学思辨,而对万事万物之“分理”的把握却只能够靠知识积累与理性思考。

由于朱熹《中庸章句》将“中”诠释为“理”,以“理”为基础完全可以建立一套客观化、形式化的知识体系。他认为天下万事万物各有其理,这时,“中”就可能发展出相对独立的知识理性,建构以“理”为支撑的知识体系,正如他所说:

上而无极、太极,下而至于一草、一木、一昆虫之微,亦各有理。一书不读,则阙了一书道理;一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。须着逐一件与他理会过。

朱熹的“格物”“穷理”之所以是一种“知识理性”追求,是因为“穷理”与“执中”确实有极大的区别。“执中”是一种知行一体的动态过程,“中”是一种总是与主体实践过程的具体时空联系在一起的合理、恰当,而“穷理”探究的却是一种可以独立于“行”之外的“知”,“理”表述的是客观事物的规律、规范。朱熹说:“‘中’是虚字,‘理’是实字。”这是朱熹以理释中的重要原因。

为什么“理是实字”?朱熹对“理”有一个解释:“至于天下之物,则必各有所以然之故,与其所当然之则,所谓理也。”“理”虽然在春秋战国时期就已经是一个被诸子使用较多的概念,但是只有在两宋时期才成为兼容理性与信仰、自然与社会的核心概念。朱熹将其定位为天下之物的“所以然之故”与“所当然之则”,应该是推动了两宋中庸之道的重要发展。

首先,朱熹以“理”为“所以然之故”,其实包含万事万物的本质、规律、机制的意义,这当然也与两宋时期科技发展有密切关系。众所周知,两宋是中国科学技术发展最繁荣的时代,在各个领域均取得了突出的成就。朱熹以“理”释“中”,确实与他的科技背景有密切联系。朱熹是一个十分关注当代科技发展的学者,他掌握了包括天文学、地质学、生物学、物理学、数学等诸多领域的知识学问,在某些领域还有特别的创建。譬如,朱熹对生物化石、地质变迁、宇宙演化的许多见解,都是走在当时世界科技界的前沿。著名中国科技史专家李约瑟也曾经肯定,朱熹是“一位深入观察各种自然现象的人”,并赞扬了他在许多科技领域的重要思想和杰出贡献。朱熹的科技思想与两宋科技发展有密切联系。两宋时期,许多科技领域的学者就开始以客观精确的“理”来表达模糊的“中”“宜”。《周官·考工记》有:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。”所谓“巧”就相当于“中”,李泽厚将其称为人类“生产技能中所掌握的‘度’。”但是,到了北宋,科学家们往往称之为“理”。沈括的《梦溪笔谈》就将中国古代先民在科技活动领悟的“中”“宜”以“理”称之。“理”不是模糊的“中”,而是人们经过观察、积累、推理而认知的客观规律、本质。他提出:“大凡物有定型,形有真数。……非深知造算之理者,不能与其微也。”掌握了自然界的“造算之理”就可以提升人们的科技知识。再如农学家陈旉《农书·天时之宜篇》提出:“顺天地时利之宜,识阴阳消长之理,则百谷之成,斯可必矣。”从“顺天地时利之宜”的恰当、适度,到转化为“识阴阳消长之理”的理性认知,展现了宋代科技知识水平的发展。

其次,朱熹“所当然之则”的理是从社会规范提升而来,与唐宋之际礼法制度的变革有关。《六经》是三代礼乐典章的记载,故而是“以礼为本”;《中庸》原本是《礼记》的一篇,是早期儒家以“中”诠释“礼”的重要典籍。因唐宋之际的重大历史变迁,宋儒希望重振儒家礼义文明,他们既希望复兴儒学,又追求创新儒学,故而对汉唐礼乐制度采取有因有革的态度。但是,礼乐制度因革的标准如何确立?宋学强调礼仪有更根本的“礼意”,推动熙宁变法的王安石说:“知礼者贵乎知礼之意。”而寻求社会改革的理学派朱熹则进一步强调“礼意”就是“理”,礼仪制度必须是合乎“所当然之则”的道理。朱熹说:“礼学是一大事,不可不讲,然亦须看得义理分明,有余力时及之乃佳。不然,徒弊精神,无补于学问之实也。”礼学固然重要,然而义理是礼学的依据,这是要将儒家礼乐制度重新奠定在天理基础上,同时也是为唐宋之变的礼乐重建提供一个人文理性的依据。为了建设一个合“理”的礼仪制度,朱熹还编撰了《仪礼经传通解》《家礼》等著作。据朱熹的学生王过说:朱熹在编撰《仪礼经传通解》时,“欲以《中庸》《大学》《学记》等篇置之卷端为《礼本》”。《中庸》《大学》之所以能够成为《礼本》,是因为它们均是朱熹以理诠释“礼”的核心经典,即礼必须合乎“所当然之则”的“理”,才是宋代礼仪重建的理性依据。

由于朱熹的“分殊之理”是一个可以通过知识理性而掌握的对象,学者应通过博学、审问、慎思、明辨的知识化途径而获得。《中庸》原来就将中庸之道的实行分为两个不同的境界和方法:“自诚明,谓之性;自明诚,谓之教。”对于广大的士君子而言,均是“自明诚”的“贤人之学,由教而入者也”。为了强化《中庸》学的知识理性,朱熹还将《中庸》博学、审问、慎思、明辨、笃行称为“为学之序”,与《大学》的格物致知的“八目”结合起来,以拓展出一种以理为本的知识理性。他在补《大学》“格物致知传”时说:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理,惟于理有未穷,故其知有不尽也。”朱熹强调“理”的多样性,天下之理是不可穷尽的,为此,他强调在广泛格物、大量积累的基础之上,达到一种豁然贯通的境界。但是,豁然贯通必须以逐渐积累为前提与基础,理存在于天下万事万物之中,应该以不同的认知方法去穷理,不断积累对于理的认识与把握。

正由于朱熹具有这一对知识理性的执着追求,他能够成为那一个时代最博学的百科全书式的学者。他不仅对经学、史学、诸子学、文学、宗教等传统知识有全面的了解和深刻的见解,同时也是自然科学领域最博学的学者。总之,在以朱熹为代表的宋儒这里,“天地时利之宜”的恰当、适度,能够转化为“所以然之故”的自然之理,以致明清以来形成以科技知识为主体的“格致学”;而“人事之仪则”的恰当、适度,则转化为“所当然之则”的人文之理,强化了儒家智识主义传统,也推动了两宋以后学术史发展。

福建建瓯朱子石刻像

(图片源自《朱熹画像考略与伪帖揭秘》,方彦寿著)

二 从主客互动中拓展出主体精神

儒学“中道”源于三代先王的政治实践,在早期儒家的经、传、子的典籍中,“中”广泛体现为圣王、君子无过与不及的政治实践。“中”作为主体与客体互动过程中的合宜与适度,既体现为人的目的性活动,又受制于客观事物的法则,体现出人的目的性与事物规律性的耦合关系,也就是《中庸》的“发而皆中节谓之和”,即“中和”。

尽管儒家的“中”存在于主客互动的实践活动过程中,但是仍然可以分别有客体化礼义和主体化人心的不同体现,在儒学典籍中被分别称为“礼义之中”与“人心之中”。《六经》体系是“以礼为本”,《六经》倡导的主要是客体化的“礼义之中”。《尚书·商书·仲虺之诰》载:“王懋昭大德,建中于民。以义制事,以礼制心,垂裕后昆。”这个“中”就是“礼仪”,所以才有“以义制事,以礼制心”之说。可见,在《六经》体系中,礼义才是中道的根本,“人心之中”必须依靠“礼义之中”才能够得到规定、制约(“以礼制心”)。在《五经》为主导的汉唐时代,“礼义之中”是儒家思想的主导,《五经》规定了“礼义之中”的中庸之道。

其实,早期儒家形成了重心性的思孟学派,子思的《中庸》就体现出明显的将礼仪与心性联系起来的特点,他们发现了“人心之中”的重要性。但是,两汉经学的目标是要建立一套适应中央集权的礼法制度,子思以人心立中的思想并不被人们关注,所以《中庸》被看作《五经》中礼学的组成部分。而到了两宋时代,理学家重新发现并强烈认同“人心之中”的重要性。在“礼义之中”与“人心之中”的不同关系中,强调并确立人心之中的重要性,并进一步对如何达到人心之中的修身实践做了深入探讨。在以周敦颐、二程、张载、邵雍、朱熹为首的道学家群体中,心性之学成为他们关注的核心思想,他们特别强调中庸之道的关键不再是礼法制度而是人的心性。由于《中庸》一书的核心思想就是将“中庸”归结为心性,故而子思《中庸》一书受到前所未有的重视。

朱熹将《中庸》列为《四书》的新经典体系时,首先强调《中庸》是讲“心法”的经典。他在《中庸章句》开篇即明确提出:“此篇乃孔门传授心法,子思恐其久而差也,故笔之于书。”朱熹以《中庸》为“孔门传授心法”之书,就是要强调儒家中庸之道的根本不是外在礼法,而是主体内在的“心性”。初看起来,朱熹大讲《中庸》“心法”,似乎与陆王心学区别不明显。其实,朱熹、陆九渊的心性之学本有相同之处,比较汉学的“礼义之中”而言,宋学更为强调“人心之中”。但是,朱熹、陆九渊的“人心之中”又有重要区别。尽管朱熹特别重视“心”,但是他又说:“这个典礼,自是天理之当然,欠他一毫不得,添他一毫不得。惟是圣人之心与天合一,故行出这理,无一不与天合。”朱熹虽然强调“心”的主体性,但是“心”又依据“天理之自然”,故而其“心”纳入性理之学的体系中。根据朱熹“心统性情”的思想,作为主体的“心”是兼有并统摄“性”与“情”两个方面,虽然《中庸》的“心法”凸显了人的主体性,但是“心”必须依于形而上的性理,故而朱熹又称其为“道心”。显然,朱熹的“心法”不同于陆王那种不分“性”“情”,将形而上、形而下混同的“心即理”观点。

所以,朱熹的“人心之中”纳入理性化主体的“心统性情”中,在“礼义之中”与“人心之中”的不同中道中,朱熹强调并确立了“人心之中”的理性依据。朱熹将《古文尚书》的“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”,确定为尧舜禹三圣传授的十六字“心传”,就因为这十六字“心传”将“允执厥中”与人心、道心联系起来。朱熹解释这一“心法”说:“心之虚灵知觉,一而已矣。而以为有人心、道心之异者,则以其或生于形气之私,或原于性命之正,而所以为知觉者不同,是以或危殆而不安,或微妙而难见耳。”虽然朱熹也标榜自己的学说是“心学”,但是他还从主体性之心中,确立了能够决定实践恰当、合理的天理依据。

朱熹在诠释《中庸》之书时,特别重视思孟学派“人心之中”思想,但是他又发展出一种突显主体性精神的“心法”。所以,他认为礼、乐、刑、政体现出来的“礼法之中”,其实源于主体性之“人心之中”,他说:

人物各循其性之自然,则其日用事物之间,莫不各有当行之路,是则所谓道也。……圣人因人物之所当行者而品节之,以为法于天下,则谓之教,若礼、乐、刑、政之属是也。盖人之所以为人,道之所以为道,圣人之所以为教,原其所自,无一不本于天而备于我。

朱熹认为“礼义之中”既是“本于天”的理,又是“备于我”的性。也就是说,礼、乐、刑、政体现“中道”只不过是我心中之理的制度化。从这个意义上说,朱熹的中庸之道又可以被称为“心法”。

正由于朱熹立足于中庸之道的“心法”,所以他在诠释《中庸》时,特别关注《中庸》所说:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。”这里将人内在“心法”的“中和”与天下之“大本”的“中和”联系起来。朱熹明确诠释这一内在之中就是“吾之心”,并且明确指出“吾之心”能够主宰“天地之心”“天地之气”。他说:

盖天地万物,本吾一体,吾之心正,则天地之心亦正矣;吾之气顺,则天地之气亦顺矣,故其效验至于如此。

我们注意到,朱熹在《中庸章句》之首解释“中”的意义时强调:“中者,不偏不倚、无过不及之名。”显然,他论述的“中”,首先就是“心”的“不偏不倚、无过不及”。朱熹不仅特别突显了中道的主体性精神,还将这一主体性精神的“心法”提高到形而上的层面,将它与宇宙意义的“天地之心”“天地之气”联系起来。

在《六经》体系里,汉唐儒家探寻客体化的礼法制度即礼义之中,而到了《四书》体系里,宋儒强调主体性的道德自觉即“人心之中”。经过朱熹等诠释的《中庸》之义,则是继承了思孟学派“人心之中”的主体性精神,将其提升到为自然立法的思想高度。但是,朱熹诠释的《中庸》学,其“中”如何可以既是客观法则的“理”,又是主体精神的“心”?这是一个值得深思的问题。我们强调这几点理由。其一,从中庸之道的思想渊源来看,早期儒家的“中道”存在于主客互动的实践性活动,它具有客体和主体两方面因素,朱熹在提升中庸之道的思想时,既需要拓展其法则的客观性,又需要拓展其心法的主体性。其二,从中庸之道的文化功能来看,它也包含内圣外王之道的两方面表达,以“理”释“中”可以开拓“外王”开物成务的一面,而以“心”论“中”则可以开拓“内圣”心性修养的主体精神一面。其三,从中庸之道的哲学体系来看,它其实是儒家天人境界的哲学建构,“中”提升为“理”以后,“理”既可以是“天理”,也可以是“人性”,也就是我们将进一步讨论的,朱熹如何将中庸之道建构为形而上的天理哲学。

《事林广记》里的朱子全身像

(图片源自《朱熹画像考略与伪帖揭秘》,方彦寿著)

三 从天人境界建构出天理哲学

在早期儒学那里,中庸之道是在人的生活实践中总结、提升出来的。孔子提出的“过犹不及”“乐而不淫,哀而不伤”,均是在两个极端中寻求适度、合宜的德性和智慧。子思进一步认为,人们应该“各循其性之自然”即可实现中庸之道,这一“性之自然”源于自己的内在主体,但也合乎外在客观法则。人的“性之自然”之所以如此完美,是因为它来自伟大的天。《中庸》开篇提出:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”人的中道之性源于伟大的天命。但是,人性与天命的关联靠什么建立起来的呢?《中庸》描述的其实只是一种天人合一的精神境界或神秘直觉。这一天人合一境界的哲学依据是什么?就成为后来儒家学者必须解决的一个重要问题。

汉代儒家主要是通过阴阳五行的自然哲学来思考天人之际的问题。汉儒建构了一套完整的礼法制度,形成了“礼法之中”的中庸之道。但是,他们认为,这一“礼法”并不是汉代儒家创造出来的,而是依据于阴阳五行的“天道”。也就是说,“礼法之中”的人道秩序,依据于“自然之中”的天道秩序。这就把礼法之中归结为阴阳五行的自然秩序,这一种天人合一的中庸之道主要是将人和天作外在形象和功能结构的比附。这是一种人与天的简单类比,在理论上还存在许多问题,在现实中也暴露出许多难以解答的问题。所以,汉唐儒学将中庸之道以及人性与天命的关系等重要的哲学问题,留给了后来的儒家学者。

由于受到佛道之学的挑战和启发,宋儒意识到以天人论中庸不能够仅仅是一种神秘直觉,两汉儒家的中庸之道将人和天做简单的比附,并不能真正解决中庸之道。隋代王通有《中说》一书专论中道,他的天人之论明显地体现出汉唐儒家通过阴阳五行的自然哲学来思考天人之际问题的思想特点。但是,北宋儒者阮逸为《中说》撰写序言时说:

大哉,中之为义!在《易》为二五,在《春秋》为权衡,在《书》为皇极,在《礼》为中庸。谓乎无形,非中也;谓乎有象,非中也。上不荡于虚无,下不局于器用,惟变所适,惟义所在,此中之大略也。《中说》者,如是而已。

阮逸之《序》明显表达出宋儒重建形上意义的哲学体系以阐发中庸之道的追求。他以无形和有象的统一说“中”,使中庸之道既不流于广漠的虚无,又不拘泥于具体的器用,这种说法讲“中庸之道”,恰恰体现出宋儒的思想追求和学术贡献。如何使得儒家中庸之道能够“上不荡于虚无,下不局于器用”,从而充分表达出中道是一种“谓乎无形,非中也;谓乎有象,非中也”的存在?宋儒必须能够做出一系列创造性的思想建构。宋初阮逸以无形和有象的统一说“中”,恰恰表达了宋儒创建的一种新的中庸之道哲学的登场。

《中庸》之“中”是“天下之大本”“天下之达道”,一个与主体性实践活动相关的合宜、适度的行动,如何可能成为一种外在超越性、必然性的“天道”?程朱等宋儒“发明”了“天理”,他们在诠释“中”的时候,强调“中”就是形而上的“理”,并将“天命之中”“礼法之中”“人心之中”均以“一理”贯之。这样,原本是“天命之中”“礼法之中”“人心之中”的不同中道,通过一种哲学化的“理”而实现了统一。朱熹的《中庸》学不仅是要解决“谓乎有象,非中也”“下不局于器用”,故而论证了中庸之道与形而上之天道的联系;他还要解决中庸之道“谓乎无形,非中也”“上不荡于虚无”的问题,他必须让“中道”回归到世俗社会的“平常”生活。儒家之学不同于佛老之学,就在于它的入世和平常。所以,朱熹等宋儒必须重建“中庸之道”平常与超越的合一,这正是宋代儒家士大夫的学术使命。

儒家的中庸之道本来就来自生活实践,“中”主要是“行”的恰当、合理、适度。以朱熹为代表的宋儒引入“理”来诠释“中”,“理”可以具有脱离“行”的相对独立性,但是,朱熹特别强调这一理学化了的中道仍然是一种“平常”之道。朱熹在解《中庸》的篇名时,以“不偏不倚、无过不及”解“中”,却是特别以“平常”解“庸”,强调“庸,平常也。”因为“中”虽然是形而上的“一理”,但是在人类生活的现实世界,我们面对的总是形而下的器物,“理”总是以“分殊”的形态存在于万事万物之中。所以朱熹在诠释中道之“理”说,总是要反复强调“中”其实就是“平常之理”。他解释为什么“君子时中”时说:“盖中无定体,随时而在,是乃平常之理也。”可见,“中”不仅是能够上达与形而上的天道,而且同样应该下学与生活日用,是一种我们时时刻刻不可须臾离的“平常之理”。

经过朱熹的诠释,儒家“中庸之道”完全成为形上之天道与形下之器物合一的哲学理论。在他的《中庸》学的思想里,“中”既是一个与人的喜怒哀乐有关的心理情感,它总是表现为一种形而下的“平常”生活;又是一个超越的人的喜怒哀乐的本然存在,是一种形而上的“天理”“天道”。这样,中庸之道就是一种“上不荡于虚无,下不局于器用”的存在,是平常与超越能够合一的普遍存在。朱熹通过对《中庸》原典的诠释,使中庸之道的核心价值、思维方式意义均发生了重要变化,使得原本主要是道德价值、政治价值的中庸之道,具有了不一样的思想视界和多元意义。特别是他们将中庸之道深入精微的心性发端、情感念虑,并且提升到广大的宇宙化生、天地阴阳的,还能够从人的内在心灵和外在宇宙中,同时追溯出一种超越世俗的形上价值,进一步使中庸之道获得了超越性的哲学化的重要意义。

朱熹在对《中庸》一书开篇的“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”的诠释中,融入了一个具有形而上意义的宇宙论哲学,使早期儒学的这一个简约思想具有了形而上宇宙论理论背景新思想,故而其思想内容变得更加丰富、深刻、系统。他诠释说:

命,犹令也。性,即理也。天以阴阳五行化生万物,气以成形,而理亦赋焉,犹命令也。于是人物之生,因各得其所赋之理,以为健顺五常之德,所谓性也。率,循也。道,犹路也,人物各循其性之自然,则其日用事物之间,莫不各有当行之路,是则所谓道也。

在朱熹看来,外在“天命”是天之理,内在“人性”是性之理,而人们生活实践的“中”就是中之理,他以“理”来表述人们实践、行动的恰当、合理、适度。当《中庸》的“天命”“性”“中”均被纳入一个以形而上之“理”为核心的宇宙本体论哲学,这样,儒家的“中庸之道”就获得了系统的、哲学化的论证。于是,无论是个人的喜怒哀乐的主体之中,还是社会的礼乐刑政的客体之中,其实均因源于形而上的宇宙之中。从而不仅在学理上论证了中庸之道与宇宙天道的联系,也为儒家人文信仰奠定了理性的基础。

结论

儒家的“中”与社会生活实践密切联系,“中”主要是一种社会生活实践的合宜、恰当、适度。所以,《中庸》以及早期儒学的中庸之道,体现出知行一体、主客互动、天人合一的思想特点。但是,宋儒将《中庸》从《六经》的礼学体系中单独抽出,将其纳入的《四书》学的理学体系之后,儒家传统的中庸之道开始发生了一系列重要变化,中庸之道获得了重要的思想变化和理论提升。朱熹及其宋儒从中庸之道的知行一体中拓展出儒家的知识理性,从主客互动中拓展出主体精神,从天人合一境界中拓展出天人一理的哲学,使儒学发展到一个新的历史阶段,充分体现了宋代新儒家的思想开拓和知识创新的精神。

朱熹所确立、完成的《四书》学体系,其中庸之道的核心价值、思想体系得到进一步的提升。他通过对《四书》原典的诠释,进一步推动中庸之道的文化拓展与思想重建,使得原本主要是道德价值、政治价值的中庸之道,进一步发展为思辨性哲学与超越性信仰结合的思想体系。

书籍简介

清华国学(第1辑)

陈来 主编

赵金刚 执行主编

978-7-5228-0409-5

内容简介

《清华国学》由清华大学国学研究院主办,力求跟踪清华及国内外其他高校、研究机构的研究动态,刊发国学研究的最新文章,阐释中华优秀传统文化的核心价值,持续关注中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。每辑以一个专题为主导,深入关注当下研究热点。本辑以『朱子学』为核心,对中国哲学、中国文化进行深入阐释。

书籍目录

纪念朱子诞辰890年会议专栏

朱熹对中庸之道的诠释与建构 朱汉民/3

艮斋性理学的结构及其特色 张学智/16

经学入宋与宋元明经学的变革 向世陵/29

蒙培元先生的朱子哲学研究 刘丰/50

因小学之成以进乎大学之始

——浅谈朱子之“小学”对于理解其《大学》工夫的意义 郭晓东/65

试论朱子与阳明学体用观的差异

——以二者对“体用一源”命题的诠释为中心 高海波/77

韩国朱子学视域中的饶双峰《大学》解 许家星/115

朱子易学对于《太极图》与《先天图》的交互诠释 陈睿超/134

朱子论气化的世界 赵金刚/147

“纪念朱子诞辰890周年学术研讨会”在清华大学举行 魏鹤立 索巾贺/164

佛学研究

中古佛教的师弟之道和孝道观念 圣凯/177

黑水城文献中发现的藏传佛教替身仪轨研究 侯浩然/195

经学与子学研究

郑玄经学与汉晋郊天礼——以圜丘为中心 陈壁生/221

君君臣臣——《丧服》所见之封建关系 杨帆/249

从天志明鬼看墨子道德思考的二重向度 李卓/262

义利之辨——《盐铁论》中贤良文学尊孟立场的展开 钮则圳/280

“三代”的发展与回归:对龚自珍“以制作自为统”的命题新释 高思达/295

清华国学

莘莘年少子,相期共艰危

——1920年代的梁启超及其教学生活 黄湛/315

原标题:《朱熹对中庸之道的诠释与建构》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司