- +1

巴赞诞辰百年|在科技无所不能的今天,我们更需要读巴赞

2018年4月18日是电影史上最重要的批评家、理论家、《电影手册》联合创刊人以及法国新浪潮教父安德烈·巴赞诞辰100周年的日子。时至今日,如果说关于电影理论或者电影批评只能选一本书来读,那么几乎所有电影史家和电影人都会指向巴赞那本《电影是什么?》。电影是什么?——安德烈·巴赞,就好像是电影领域里第一位先知,第一位思想家,最早也最明确的把这个电影的本体之问摆在每一个电影人、电影学者和影迷面前。似乎每一次关于电影思考创造性的洞见都将我们重新指引回巴赞最初的文字里。这也是为什么——2018年,关于巴赞纪念和学术活动将会在全世界络绎不绝的展开。

为纪念这位不亚于任何伟大导演的电影人,一位真正的博学之士,慷慨正直善良的道德家,热情洋溢永不疲倦的迷影人,我们在今年1月底在巴黎采访了法国著名电影史家安托万·德·贝克,他曾在上个世纪八十年代中旬加入《电影手册》编辑部,并在1996-1998年担任《电影手册》主编。现在,他是巴黎高等师范学院电影史教授。他在九十年代初出版了第一本关于《电影手册》的历史研究著作,并且在两千年初将《电影手册》最优秀的文章再次结集出版。此外,他的电影史、电影理论和历史研究著作颇丰。其中,《安德烈·塔可夫斯基》(北京大学出版社,2011)《弗朗索瓦·特吕弗》(江苏文艺出版社,2011)都已翻译成中文在国内出版。

以下为访谈全文:

网上很容易搜索到你的履历,也很容易看到你的经历和巴赞非常接近,例如:你们都是从同一所高等师范学院(圣克洛德)毕业,从事教育,然后再选择电影评论,都曾为《电影手册》杂志(下简称手册)写评论。我们想知道,在你青少年时期,甚至在《手册》仍未创立之前,你是否已经阅读巴赞的文章?

安托万·德·贝克:(笑)将我和巴赞比较的确是抬举了。我们的经历有很多类似的地方,但巴赞本人的学科研究更加广泛。年轻时期的巴赞有志投身教育工作,我的本意是从事历史研究和教育,而巴赞更专注于地理研究和教育。在法国,如果希望从事教育,选择在高师就读是自然的途径。真巧我们就读同一所高师。我们都知道,大部分影迷对电影的知识都来自自学。例如法国影迷的产生本身就是一种反传统教育和反学院体制的个人行为,所以大部分在法国的专业影评人都不是由电影本科出身然后再投入评论的。如果我的经历与巴赞相似,我相信我不是唯一的例子。

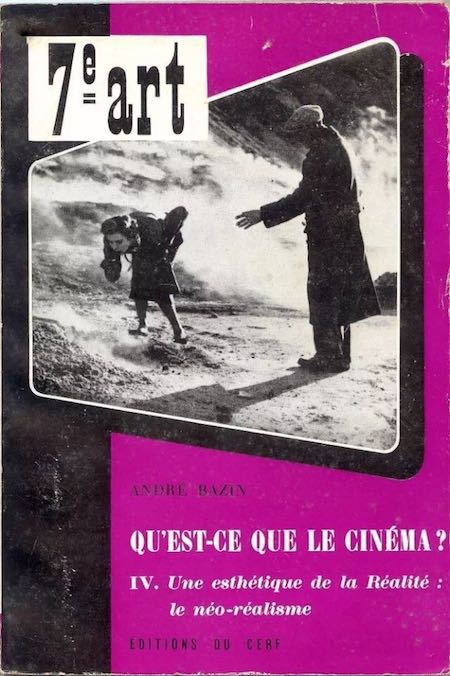

我对巴赞的认识当然是从阅读他的作品开始。那可以追溯到当年,巴赞将自己对电影的多篇评论和文章汇集成一本很薄的书,名为“什么是电影?”这本书的开本小而方便,旨在为读者认识电影提供启蒙阅读。我和大部份影迷一样,都是从阅读这本书开始走进巴赞的影评世界。巴赞创办《手册》之后,很多年轻人也投入影评行业,例如特吕弗他们一批人就狂热地投身影评;可以说《手册》本身就见证了法国影评行业的演变,完全说明了当年这一新兴行业是由一帮极其年轻且狂热的影迷推动起来的,自特吕弗以后就后代层出。至于我本人,20岁左右开始读巴赞的书,而对巴赞真正的研究就是当我开始对电影历史感兴趣的时候,可以说我是通过写关于《手册》的历史著作,才真正成为电影历史研究专家。《〈电影手册〉历史》,分为上下两册,在1991年出版。那个时候,我才真正走进巴赞的世界,无论是在理论和评论方面,我认为巴赞是电影作家(Ecrivain de Cinéma)。

我们都知道,巴赞创立《手册》不久后就去世了,所以他留给《手册》的影评并不是很多;那么他的遗产是什么呢?一种巴赞式精神?

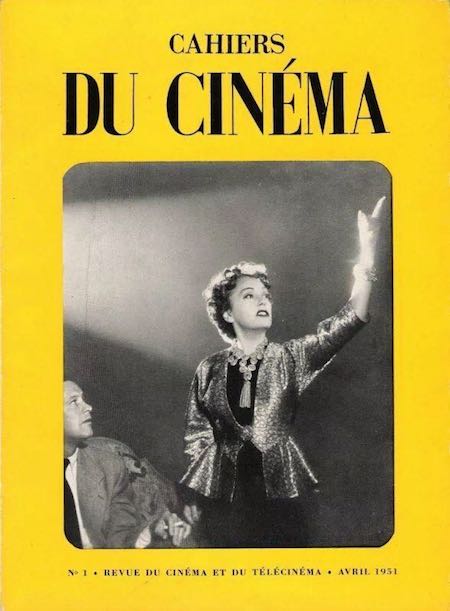

安托万·德·贝克:其实巴赞写过很多文章,目前保留下来的至少有3千多篇,有长有短。的确,在这么多的文章中,只有十多篇是专为《手册》写的。在这种差距下,我们反而更关注巴赞在《手册》期间撰写的评论。对在这本杂志工作的同事来说,无论是从影迷和影评的角度,巴赞都是他们的中心,可以确定无疑的是,没有巴赞就没有今天的“电影手册”。当时其他和巴赞一起创办《手册》的同事们为这本杂志填筑了血肉,形成了可见的《手册》杂志,但巴赞是《手册》的基奠,是《手册》的精神本质,引用巴赞常用的宗教术语,我可以说巴赞就是《手册》的灵魂。

灵魂是肉眼看不见的,但巴赞是确实存在的,当时同事们也经常围绕巴赞聚集一起,甚至整个法国的影迷们都因巴赞的电影理论而感到更加联合,更有合法性。

巴赞因为患有肺结核病,所以经常离开巴黎几个月,到外省或高山地区接受治疗;所以他清楚地知道自己无法实质性地担任《手册》主编,主编的工作最初由Jacuqes Valcroze主持,后来由侯麦和特吕弗执行。在保留下来的当年侯麦和特吕弗与巴赞的信件往来中,我们可以看到,巴赞在法国南部养病的期间,两位执笔的主编经常就《手册》的目录和内容向巴赞解释。可以说巴赞属于当年电影评论的主流领导者。巴赞为人慷慨,只要他有机会到巴黎,都会组织各类讨论会,这体现出他思想开放的一面。当然具体的案例我们都会想到巴赞和特吕弗的亲密关系,巴赞不仅是特吕弗的精神之父,甚至说是养父也不过分。特吕弗自幼丧父,很自然就视巴赞为家长。巴赞对特吕弗的确有养育之恩,不仅在生活上提供照顾,还带他进入《手册》的世界。总的来说,巴赞接纳各种不同的看法,对于年轻人他更乐于施教。但有时,他为坚守自己的论点也会表现出严厉的一面。巴赞给我们的感觉是双重的,一面是因病经常与外界隔绝,另一面就是喜欢和一群热爱电影的年轻人促膝长谈。

从早期为《手册》供稿,到1996年你正式进入手册任职主编时,说一说当时内部的氛围?

安托万·德·贝克:90年代的手册管理层属于前辈,负责影评则为年轻一辈,他们的年龄差距至少有十多年。《手册》的传统一直都是年长者为主编,但我进去任职主编时,我的同僚们都是一群年轻人,我们一起在手册工作了十多年后才各奔东西。《手册》的人数不多,外人看来我们帮派性很强,不对外开放,可是内部我们经常谈论,甚至吵架。我进入《手册》是因为我认同他们集体性的工作方式。《手册》的风格是有阶段性的,他们的影评人都是因为共同的喜好走在一起,例如喜欢同类的导演、风格和路线等,因此不同时期的工作团队就会出现风格不同的手册杂志。

在1980年代初我为手册撰稿时,《手册》开始呈现一个全面开放的景观,因为70年代的手册拘束于电影的政治议题,例如主要以戈达尔的作品为标准,忽略了其他类型风格的电影;80年代的电影市场已不再局限于法国和美国制作,我们开始发掘来自德国和其他欧洲国家的电影,包括来自中国的作品,和第三世界国家的作品。

我和法国大部分影迷不一样,他们是喝美国电影奶水长大的,例如早期《手册》的影评人主要研究美国和法国作品。而我是学历史的,我进入《手册》后希望带给同事另一个眼界,例如我更关注非洲国家导演的作品,这算是我对《手册》的一点贡献,一点新意。另外我也关注塔可夫斯基的作品,当时《手册》对这位导演的作品不予理睬。我个人认为,在他屈指可数的作品中,塔可夫斯基的电影手法简练题材变化,但总有一种基督教的寓意和神圣不可侵犯的高贵,所以我很自然地将塔氏作品列入手册的评论中。

第三点,我自己极力在手册推荐就是葡萄牙导演曼努尔·德·奥利维拉(Manoel de Oliveira), 他的电影作品之多,我认为应该在手册有举足轻重的地位。总而言之,我在《手册》期间,对上述导演给予了应有的篇幅。

但真正让我感到惊讶的是,也同时更准确地回答你的问题:从我开始为手册供稿,到1991年我后来为手册撰写的历史著作,我才发现手册的历史是鲜为人知的,包括在当中工作的同事。我们肯定《手册》在电影评论界的地位,但《手册》的发展历史,以及如何培养影迷和塑造影评人等这些问题一直萦绕着我。第一部关于手册历史的书面世后,只停留在法国的学术界阅读,如今这类著作已属于平常读物,不少关于影迷和影评,关于《手册》和巴赞的书籍陆续登场。

此外,从90年代起,《手册》开始将过往月刊重新翻印,例如由1951到1964年间的手册以年份为基础,翻印后以盒装套装出售,当时就有15盒,我就是这项工程的参与者。在1991年,我写手册历史的书籍几乎与手册的翻印套装同时出现。我认为,当年这些书籍和杂志的出现,完全将法国的影迷和评论甚至学术界一贯的思维颠覆了。可以说90年代起,年轻读者又可以读到70年代的特吕弗、戈达尔、侯麦以及巴赞的影评。

今天你对“电影手册”杂志有什么评价?

安托万·德·贝克:我在《手册》的时间算是比较长的,从早期影评到主编。主编的三年期间我给自己设定的方向就是《手册》需要具有开放视野,我称之为横向的电影阅读,读者在我们杂志中看到的不仅是影评,还有属于哲学,文学,历史甚至社会学等知识,这些领域和电影是密切相联的。我离开手册的主要原因是我们团队之间出现分歧,我所坚持的原则遇到一定程度的冲击和障碍,例如有同事认为邀请作家和哲学家来写影评,与手册的本质有冲突,他们认为影评杂志就应该是采访导演和评论电影。当时的气氛有点僵,大家都不愿意让步。主编做了三年后我就辞职了。

之后我在法国的左派日报《解放报》担任每周三出版的电影专版编辑,做了十多年,说不上是直接竞争对手,但还算是对家,自此,我和手册的关系就显得尴尬而疏远。不过,手册的副业是出版电影专业书籍,虽然已经不在杂志工作,但我的不少著作仍由手册出版社出版。例如关于塔可夫斯基,奥利维拉、蒂姆·波顿等的至少六本书都由《手册》出版。今天的《手册》完全停止了书籍出版工作,当然杂志本身仍有着不可取代的地位,但其影响力就缩减很多。这也说明了法国今天影迷的现状,比较狭窄比较局限,今天的影迷已不再阅读印刷杂志,更多浏览网页。传统的影迷已经属于孤立的小岛,失去了当年在影评界的风采。我个人认为今天《手册》的内容采编非常拘束,更显得像帮派组织,除了保留《手册》一直以数十名年轻人为核心人物的传统外,他们缺乏好奇心,紧守在自己认知的现状中,当然他们也有自己的原则,例如最近连续三期都是以戴维连奇为封面,这无可厚非,但我认为今天的《手册》就是几个人在自娱自乐,印刷减少且开始边缘化。这与巴赞创办的《手册》背道而驰。

犹记当年巴赞在创办手册之前,特别是二战刚结束,他最热衷的就是以俱乐部(ciné-club)的形式组织专场放映,他认为这是将电影普及化的最佳选择,同时他也沉醉在与观众的映后交流;如今手册已经不再举办这类的俱乐部放映活动,而手册的对手“正片”(Positif)却经常举办这类活动。

安托万·德·贝克:你说的现象就证明了我刚才的论点,现在的《手册》有一种关起门自己玩感觉,他们没有出版业,没有专场放映,放弃了当年推广电影的初衷,只剩下这本只考虑个人爱好的杂志。我同意这是目前编辑部经济的困境所致,同时也是他们的选择。回想当年巴赞的理想是使得电影普及化,以他的魅力凝聚了大批各阶层的影迷。俱乐部的专场放映一直是早期《手册》的标志。我记得还在《手册》的时候,我们每月定期举办的放映活动都受到小型独立电影院的欢迎,也是一种与集团经营的大型影院的抗衡,甚至这些定期放映拯救了部份小型艺术院线走向倒闭。《手册》放弃了这些可以建构和巩固影迷社群的活动,只剩下一本月刊。

简单地说,巴赞对电影的批注:电影是最接近现实的一种艺术表达手法;如今电影制作不仅超越胶片,甚至有了三维、动漫和计算机重组,你个人认为,巴赞的理论还符合现代的电影创作吗?又或者说,如何结合巴赞的理论和目前的科技?

安托万·德·贝克:我用另一个问题来回答你的问题:为什么我们今天还需要巴赞?虽然法国人喜欢举办周年纪念活动,但电影界还是比较少。近年来法国连续举办两个百年诞辰,去年是Jean Rouch,今年是巴赞,这两个纪念活动都比较官方和正式。因此法国掀起了巴赞热。我认为,首先是巴赞的著作重新受到关注。在市面可以找到的是巴赞不同时期的文章,以及他的著作“什么是电影”四册不断再版,和特吕弗收集和编辑的巴赞文集。今年六月,巴赞的所有文章将收集在两册中,编辑后正式出版。为什么巴赞的文章这么重要?首先需要承认巴赞是一名作家,他撰写的关于电影的文章都具备独特写作风格,例如细腻地描述场景,用比喻修辞来增添文章的阅读趣味,使得所有读者都能感受他对电影的热爱;例如,同样一部电影,巴赞可以给手册写评论供资深的影迷阅读,也可以写给当年一般读者阅读的日报,也可以写给知识分子订阅的“精神”(Esprit)杂志,这都是作家巴赞的特点,也是他的天赋,他是电影的捍卫者。

在电影理论上,巴赞是真实本体论(Onthologie réaliste)的捍卫者。他认为电影应该贴切地塑造一个接近真实的世界,用巴赞常用的比喻:电影是将现实印制在屏幕的影像上,就如维若妮卡的面纱印上了耶稣的脸庞一样。所以,现实生活以及一些深涩难懂的理论都应该通过影像表达出来。

我认为今天我们更需要巴赞,在科技发展到几乎无所不能的今天,我们感觉虚拟和特效技术控制了电影,我们完全可以塑造一个空幻的世界。巴赞的理论正向我们发出警告:小心!正因为精湛的技术,我们需要对屏幕中的影像怀有质疑,电影的其中一项功用就是与这个世界保持相互联系,电影是这个世界的表象。我们被屏幕上画面所吸引,如果这些画面完全虚幻,与现实毫无关系,那这些影像有什么意义?今天重读巴赞的理论,我们可以明白,科技使我们的梦想成真,但电影最终的功用仍是一把打开通向这个世界大门的钥匙,让我们看到世界的真实性。巴赞的思想是前卫的,他早就提醒我们,需要防范影像的虚假性,防范有意扭曲现实的影像。巴赞的电影理论其实就是让我们知道,在电影中,什么是最重要的,什么是次要的;尽管我们将发明更高超的技术, 人类及其生活的环境永远是赋予电影存在意义的主要因素。

巴赞认为,电影是重新构建和组合的过程,但导演所使用的元素其灵感源自现实生活。无论今天数码技术可以达到怎样无法预料的效果,如果导演所塑造的影像与真实世界毫无关系,纯属子虚乌有,观众无法产生共鸣。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司