- +1

施蛰存先生纪念特辑 | “万水千山来小坐”

编者按:施蛰存(1905—2003),现代派作家、文学翻译家、学者。生于浙江杭州,后迁居上海松江。原名施德普。1926年起,陆续发表《上元灯》《鸠摩罗什》 《将军底头》等小说,1932年主编大型文学月刊《现代》。1937年起,赴云南大学、厦门大学等地任教,1952年后任华东师范大学中文系教授,长期致力于中国古典文学、文物考古的研究及外国文学译介。八十年代出版多部诗文集与研究著作。1993年,被授予“上海市文学艺术杰出贡献奖”。2003年11月19日,施蛰存先生因病逝世。今天是施先生逝世十九周年的日子,特转载“文汇学人”纪念文章,以表缅怀和追忆。

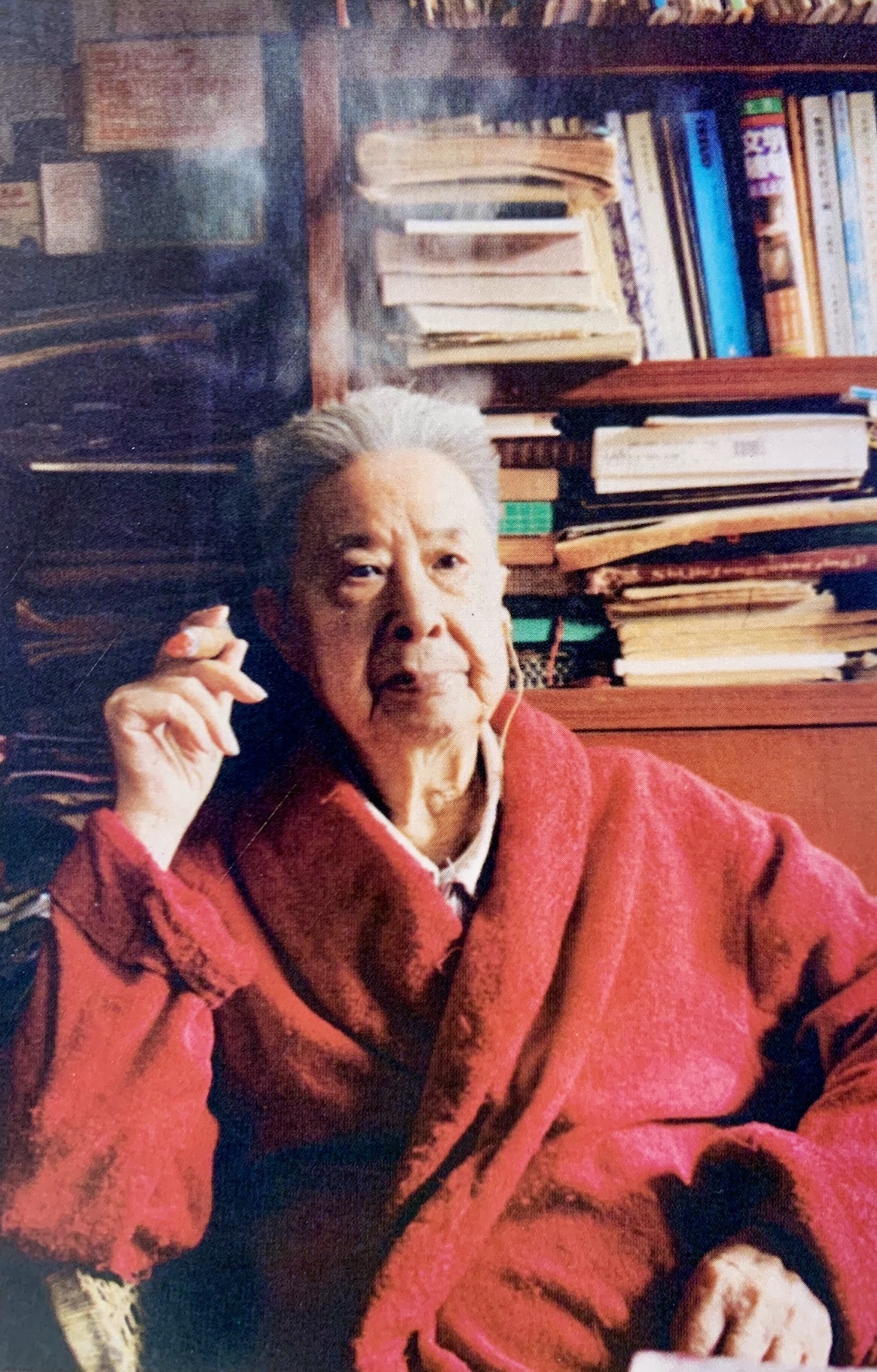

施蛰存。沈建中 摄

“他的趣味是剥夺不完的”

“他是完全凭着趣味生活的。你剥夺了他的趣味,就等于剥夺了他的生命。但他的趣味是剥夺不完的,你不让他教书,他就作研究;不许他写文章,他就去搞碑帖。……尽管周围向他投过来的大都是白眼,但他心中自有温暖;目光所及,也不乏佳丽山水,锦绣人物。所以他虽难免时有寂寞之感,却也颇能优游自在、自得其乐。”2003年端午节,钱谷融写下祝贺,送给马上就要步入一百岁的施蛰存。

“施蛰存完全是一个飘飘荡荡的大少爷。”钱谷融听同事徐震堮这样介绍道。上世纪三十年代,在上海做“亭子间作家”的施蛰存因劝文学青年为语文修养读《庄子》《文选》,得了“洋场恶少”的臭名。后来,用他自己的话说,便是从革命走向了抄古碑。真正的抄古碑度日要更晚些,但他确实是在三十出头,即全面转向书斋。他自述早年热心于当作家,正打算写几个有意义的长篇小说,以标志自己的“三十而立”时,抗日战争爆发了:“我的职业变了,生活环境变了,文学创作的精神条件和物质条件也都变了。”几番大浪后他明白过来:“我的创作生命早已在1936年结束了。”在高龄闲居时作成的《浮生杂咏》里,可见他1937年西行途中,行囊里已经装上了半悬的句点:“倭氛已见风云变,文士犹为口号争。海渎尘嚣吾已厌,一肩行李赋西征。”

施蛰存1905年生于杭州,在上海松江长大,中学时代便开始学做小说、诗词。1922年考入杭州之江大学,因参加非宗教大同盟被这所教会大学开除,次年进入革命气息浓厚的上海大学,两年后转到大同大学,参加五卅运动。1926年转入震旦大学法文班,加入共青团,与同学戴望舒、刘呐鸥办刊物、开书店,参与了冯雪峰和鲁迅拟定的苏联文艺理论丛书的译介。此时北方革命青年纷纷南下,1929年10月施蛰存在松江结婚时,丁玲、胡也频、沈从文一起送上“多福多寿多男女”的贺词。他自称那“是我一生中最浪漫的时期”,也是“这一群文学青年最为意气风发,彼此之间感情最融洽的时候”。三十年代,施蛰存受到西方现代文学中流行的心理分析、内心独白的影响,写下多篇新潮小说;1932—1934年,主编“中国唯一的纯文艺月刊”、采取中间路线的非同人杂志《现代》。1933年4月,在《现代》上犯险发表别家不敢登的鲁迅的战斗檄文《为了忘却的记念》。10月,与鲁迅先生发生了读《庄子》《文选》是否复古逆流的笔仗。1956年,在《吊鲁迅先生诗并序》中,施蛰存说:“我志在宏文,公意重儒效。” “殊途者同归,百虑者一致。”

四十年代,施蛰存往云南大学、厦门大学等地任教。1952年,由沪江大学调入华东师大。钱谷融与施蛰存共事五十年,能觉出“飘飘荡荡”句的准确与传神:“大少爷是除了自己的兴趣与爱好以外,什么都漫不经心的。从表面上看,施先生兴趣广泛,多所涉猎;而且无论做什么,他都念兹在兹,无不全力以赴,因此都能有所成就,作出或大或小的建树。但他的心思就只倾注在他所爱好和感兴趣的事物上面,对于其他的东西,他仿佛视而不见,或者套用一句古语,就是‘视同河汉’。”

“飘荡”之人的人生哲学,有时候比“沉郁”之人的还更沉郁。施蛰存说生命的意义就是要“顺天命,活下去,完成一个角色。”属蛇的他,说字“蛰存”是“判定了我一生的行为守则:蛰以图存。”

“不做则已,做必有显著的个性”

施家世代儒生,父亲是位坐馆的老秀才。辛亥革命后,父亲任督学的师范学堂暂停,只得“别求栖止”,次年到松江履和袜厂,从事民族工商事业。施蛰存自小生活无忧,幼年便熟读古代诗书,又得到正规的现代学校教育,十七八岁的时候,中英文阅读及写作能力已有相当好的基础。在大学时代,受五四新文学影响,更得上海地界眼观六路的便利,亲近西方现代文学,创作上极其先锋,几与世界同步。然而文学上早熟的施蛰存说起“治学”,却称虽然几乎每年每月每日都在 “治”,可是自己完全无“学”:“由于我个人性情急躁,没有耐性,缺乏锲而不舍的精神,再加上生活条件的不稳定,我治过许多学,可是都只走了两段路,没有完成治学的全程……只是一个‘三脚猫’。”还在《唐诗百话·序引》中自述:“我当了四十年的语言文学教师,课堂讲解是我的老本行。不会写研究文章,我能写的文章,人家读起来也还像是课堂教学用的讲稿。”

不过士林有公论,如老同事徐中玉所说,“蛰存先生知识修养面极广,凡所著译,都站得住,有特点,不做则已,做必有显著的个性。不侈言系统,写大块文章。……旧体诗词、文言文、小考证,均言之有据、有理,坦说所见,决不苟同敷衍,文词则清新俊逸,有诗情韵味,一如其人。……记忆力强……举重若轻。”

施蛰存“见异思迁”的领域之广让人叹为观止。选译过薄伽丘《十日谈》、评介过维吉尔,三十年代“文学青年”时期,偏重于阅读苏联、东欧诸国和美国文学,还曾在周作人、林语堂的影响下热衷于明人小品文。1937年来到云南大学,结识北平沦陷后云集昆明的大批学者,常一起散步聊天,还与童年少年时最相知的同学浦江清重逢。施蛰存自述云南三年“对于我来说,在治学方面深受影响,知识面广了,眼界开了。”当时他留心云南古代史文献,且受到向达的影响,生出敦煌学方面的兴趣,校录了十几篇变文,并曾编撰《中国文学史》《散文源流》等讲义教材。之后在厦门大学四年,选译希腊诗和戏剧;用功于《史记》和宋人笔记,抄出两份资料,一是金石碑版文物,一是词学评论琐记。

二十年累积四五百万字

解放初期的五六年里,施蛰存前后译出了二百多万字的东欧、北欧及苏联小说。这些都是从英法文转译的,据他说 “是为出版社效劳”。1957年后,施蛰存重回古典文学的园地。这期间,他白天做苦工、挨批斗,晚上就爬上阁楼看书、写文章,他说自己是“把这种例行公事看成一种惯常的上班与下班的程序”,也算是“煮字疗痛”。煮字的地方“北山楼”,也就是三十年代起居住的愚园路上三层小楼,先是部分被邮局征用、之后部分又被占,最后缩成了二楼朝北四五平米的小间,放上一只小方桌,屋角还有一只尚在使用的抽水马桶。居住空间缩小,加之家中嗷嗷待哺的人口众多,施蛰存不得不卖掉许多书籍、部分家具,这番缩衣节食,日积月累下也购置了金石刻文、鼎彝碑版及秦汉古器物铭的各种拓本三千余张,他自编成《北山楼藏碑目》三卷。还从《水经注》中辑录有关石刻,“检其出处并征旧闻及诸家评论”,考证后写下按语,到1960年,完成三十万字的《水经注碑录》。

施蛰存自述十六七岁时即已爱好唐诗宋词,但几十年来,一直把它们当作陶情遣兴之用,并不认为是一门学问。六十年代,忽然对词有了新的爱好,发觉还有不少值得研究的问题,而词话词论却不多,于是他开始以钻研学术的方法和感情去读词集,抄写历代词籍序跋、凡例,成《词籍序跋萃编》,作为词学研究资料。1968年,施蛰存还编成《宋花间集》十卷,次年编成《清花间集》十卷,使得埋没隐晦已久的“花间”传统,也就是文人间的俗文学,得以再现风格。编选上出新,研究方法上更要别开蹊径。施蛰存自述:“一般研究词学都是从文学史着手……而我自己则侧重从评述历代词人及词籍作为切入点,主张不宜再用旧的批评尺度,应当吸取西方文论。通过读各种词集,随时撰写读词札记,作为研究,不至于做成空洞的理论文章。” “我的第一道研究工序是弄清楚许多与词有关的名词术语的正确意义。我发现有些词语,自宋元以来,虽然有许多人在文章中用到,但反映出来的现象,似乎各人对这个词语的了解都不相同。我用了一点考证功夫,把几十个词学名词整理了一下,以求得正确的概念。”对那些脍炙人口的唐诗,也是同理,宋元明清以来对其中诗意乃至文辞的理解各不相同,施蛰存从1978年开始动笔,查核、考证、辩驳,以串讲加漫话的形式,到1985年完成《唐诗百话》,出版后好评如潮。

施蛰存坐在这只盖上盖子的马桶上读书、写札记、研究碑版、看大张拓片、接待客人。这样的状况一直延续到八十年代初。但他二十年始终没有放下手中的笔,积累了四五百万字。于是八十岁以后,他的“新著”源源不断地问世。

“能信达雅者推施氏译作”

十一届三中全会后,施蛰存恢复原级和工资,开始招收研究生。他还贯彻了自己的 “三百方针”:出了《唐诗百话》《金石百咏》《唐碑百选》。九十年代初,成了“五百方针”:添上了念念前三分之一人生的旧体诗《浮生百咏》和谈文学的长短杂文《文艺百话》。

拈笔而来的杂文里,有犀利如《匹夫无责论》、风趣如《论老年》,也有议论加指点如《为书叹息》。文化勃兴年代,难免鱼龙混杂。写书、编书的人,印刷、装订书的人,都是“做书的人” (book maker),施蛰存担忧做书这项文化艺术日渐衰退。他向来是个热心肠的“做书的人”。1981年起,施蛰存主编华东师大中文系的《词学》集刊十年。集刊组织探讨、发掘作品,同时关注海外研究,施蛰存自己拟定每期栏目、组稿、写补白,自己审稿、校样。然而,“自己知道愈编愈好,但是订销数字却越来越少,这使我十分伤心。”时代变化快,叫好不叫座的问题,也出现在了与上海文艺出版社的海岑共同编成的《外国独幕剧选》上,到1991年底终于出完六册。与此同时,耄耋高龄的施蛰存毫不惜力,“孤军奋战”主持编辑《中国近代文学大系·翻译文学集》三卷,每集五十万字。他用一年多时间把近代翻译文学各方面梳理了一遍,每卷前还写有编选说明,“为这套书差点将命也送掉”,1990年终于编成出版。

施蛰存受托编这繁难的翻译文学集,是因为他身在中国新文学运动的“繁华市”,熟谙西方现代文学,更精通译事。陈左高 《施蛰存二三事》记:“伍蠡甫教授生前是施老译述之推崇者,曾见告:能信达雅者推施氏译作。”对于《蓬皮杜传》《尼日尔史》这两本施蛰存“文革”后期承接的集体法文译著,陈左高说:“若干章节难度极大,只得由施老执笔全书大半,兼仔肩统稿。虽不列名,伍老却知凡行文雅驯者,必出之施氏手笔也。谈次,谓北山行文,句斟字酌,一丝不苟,亦征此公必将臻于高寿。”

施蛰存认为翻译要兼达言外之意。他告诉好友周退密,译文离开原文愈远愈好;且要从古典文学作品吸取词汇。但他的主张又比更求“传神”的傅雷保守一些。说到呈现诗歌之美的音节、韵法、辞藻、诗意,他认为前三项都属语言文字,无法翻译:“我们翻译外国诗,恐怕只能要求最忠实地译出其诗意。”因此,他从原文译英美法比四国的诗,也不惮于从英译本转译其他诸国的诗。六十年代,施蛰存曾经陆续译出近百首法国象征派诗歌。“文革”起被一次次抄没。“这是我最费推敲的译稿,它们全部遗失,使我非常痛心,我不信它们真已毁灭。”八十年代幸有新任总支书记帮助,在文史楼厕所边一间堆置清洁工具的小房间里找到了包括法国诗的全部译稿,共计六个抄本。1987年成书《域外诗抄》。施蛰存说,这是他“译诗经验的里程碑。这样我的译诗工作,也从此可以结束了。”

译诗之外,还有小说。施蛰存一生重视介绍弱小国家的文学:“我年轻时学习法文,是为了欣赏法国文学,但我学英文,却没有十分欣赏英国文学。我是把英文作为桥梁,用英译本来欣赏东欧文学的。”他译过波兰的显克维支、莱蒙特、斯沃瓦茨基,匈牙利的莫里兹、莫尔那,保加利亚的伊凡·伐佐夫、埃林·彼林、卡拉里切夫等人的短篇小说,还译过丹麦马丁·安德森·尼克索的长篇小说。他最早从周瘦鹃的《欧美短篇小说丛刊》、《小说月报·弱小民族文学专号》,还有周作人的《现代小说译丛》上读到欧洲诸小国的小说,“大都篇幅极短,而又强烈地表现着人生各方面的悲哀情绪。这些小说所给我的感动,比任何一个大国度的小说所给我的更大。”

“总是要做点事的”

年届八十,施蛰存生了一场开膛破腔的大病,于是不再出门,整日坐在家里。然而八十年代突如其来的对所谓“新感觉派”作家的发掘,让他当年那 “三个克” (erotic,exotic,grotesque,即色情的、异国情调的、怪奇的)西欧文学的仿作重见天日,人们“像鉴赏新出土的古器物那样,给予摩挲、评论或仿制”。他急得直呼让这些作品安息。

难挡八方来客的热情,随意风趣也从来“贵贱无欺”的施先生,索性敞开北山楼的小门。施先生惯常的形象是一袭睡袍,一支雪茄,坐在起居室、书房、卧室三合一的二楼朝南房间窗前。天天看数种书报的他足不出户,尽知天下事。烟雾缭绕下,家里温馨宁静,戴着助听器的施先生神态悠闲,时而谈兴大发。曾有见者惊叹,九十多岁的老人有这样美的眼神!

在愚园路寓所(1993)

篆刻家陈巨来谓:“其人品文品之高尚,尤望尘莫及。”施先生在厦门大学时教过郑启五的父母,郑引母亲陈兆璋的回忆:“对其中一篇描写一个自制自售苏打饼的老头的文章,他问我,在我的思想深处,是否对该老头的劳动有不够尊重的地方?”

学生们对他最大的印象是平等随便,没有架子,但不事寒暄,单刀直入。并且作业每篇必改,包括标点符号;学生外出来信,他也会认真批阅。润物无声的教导也一样落在素不相识的后辈身上。寄书会写上眉批、夹上签条,寄杂志会在目录上将要求后辈看的文章用红笔打勾;对处境堪忧的可造之材,他始终为对方调动谋办法,但恳切叮咛“成事在天……希望你照常工作,努力精进。”还给一个集邮的农村学生寄了好多年各色邮票。故交如遇坎坷,他一定给予多方帮助。台湾林玫仪记下施先生有一次甚至要她带一封信给苏雪林,“他说苏教授年纪大了,不知有无人帮她编文集,他愿意帮忙,浑然忘却自己亦已年逾九旬了。”

“蛰存先生:从前没有知道您对于人事有这许多关切,在工作上(我说是非写作的工作)有这许多的热情。但是现在我觉得有更多的勇气去希望了。您很谦卑的说了一句话:‘总是要做点事的。’这句话,我想我会牢记住。”1940年4月,《大公报》记者杨刚告诉经停香港、同时帮忙筹备给香港青年讲授爱国主义语文课的施蛰存,“假如您的记忆里还留得下一件小事,您当想得起我也是受过您鼓励的许多人之一。”

如学生陈晓芬所说,施先生“既不会着意做出清高,也不会着意显出谦和平易。” “虽然从未在学校担任过行政职务,但他以自己的方式,表达着他对学校、系以及学科建设的高度责任。如其一贯为人,他的责任感源自内心深处,表现在自然而然中,表现在时时刻刻。”对于华东师范大学中文系来说,施蛰存先生是“支柱和基石般的稳定因素”。

施蛰存晚年喜爱回忆度过童年少年时代的松江,还喜爱回忆西行三年里有山水风物、旧雨新知的云南。2002年,他对兴奋地要给他庆祝百岁寿辰的李欧梵说:“一百岁对我毫无意义!我是廿世纪的人,我的时代已经过去了。”这首1938年他在昆明翠湖边吟得的诗,则像是二十世纪中国的一页非关键帧:

斜阳高柳静生烟,鱼跃鸦翻各一天。万水千山来小坐,此身何处不是缘。

施蛰存在青年与中年时代用“无相庵”作书斋名,不过他并不信佛,只是“文人禅”。无人相,亦无我相,这般笃定清通,所以安坐北山楼,所以飘荡过万水千山。

(本文原载于文汇学人。作者为李纯一)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司