- +1

卢冶︱大与小,以及“微物之神”

“一花一世界,一树一菩提,双手握无限,刹那是永恒”,这大概是人人耳熟能详的“佛系”诗歌了。因为它而冲动购买了整部威廉·布莱克诗集的人,最终能记住的,往往也还是这一句。

这或许说明,大和小的终极辩证一直刻印在我们的潜意识里。大极有多大?无边。小极有多小?无限。在东方玄学里,这是一个极为普遍的观念,衍生了大量的格言警句:一为无量,无量为一;“须弥纳芥子,芥子纳须弥”,宽时遍法界,窄也不容针;还有一个,显然跟那位猴王有关:我的“葫芦”里,能装“天”!

这类辩证显然促成了包罗万象的缩微美学在东方世界的蓬勃发展。从印度、中国到日本,亚洲的缩微艺术是相互影响的:阿拉伯和印度莫卧儿王朝精雅无比的细密画,有着中国绘画的痕迹,而中国人在米粒上的微雕又大大地影响了日本,这个本来就喜欢以“微物”进行自我标榜的国家的缩微艺术。1843年,日本工匠影树立雄以木和象牙为材料完成的根付雕刻《黄粱美梦》,把一个人对世间美好生活的宏大梦想缩微成了四十五毫米。这种空间性的艺术表现中,显然还隐喻着时间的问题:黄粱美梦是众所周知的中国故事,主人公的午睡时间大概不到两个时辰,却梦遍了三生在世,在蚂蚁国度里的皇权斗争、后宫甄嬛传、以及战争与和平的变迁。这是亚洲版的《格列佛游记》。

所有这些,都与宗教的神秘主义不无关系。如一则名为“鹅笼公子”或者“灯笼公子”的中国笔记体故事曾为鲁迅所欣赏,该故事版本不一,通俗地概括,可以是这样:一位手提灯笼的僧人行于夜路,巧遇一位公子。公子请求道,天气寒冷,愿能入灯笼中取暖。僧人允诺了,于是公子走入了灯笼。

到这里,一切都平平,但点晴之笔在后头:公子走入灯笼,灯笼不见变大,公子不见变小。很显然,这个怪谈故事令人细思难忘的“内核”,在于它实际上无法视觉化。对于凡人的认知和视觉而言,故事中的最后一句是不可能成立的,而从佛教或道教徒的角度来说,这毋宁说是一个暗示着“开悟”的故事,而开悟者不是别人,正是那位旁观一切的提灯僧人。所有的故事,都由两样东西所支撑:能观察的“主体”,和所观察的“世界”。该故事里的最后一句在“大”“小”之间的致命矛盾,显然来自这位僧人的“能观”视点:他所见到的世界,恐怕已经打破了“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈”这个无止尽的二元模式,而进入到普通人所未知的神性当中了吧。

在小与大之间的切换本身,就构成了许多故事的基本结构。做逃跑的梦时,我们经常会在梦里变成小小的昆虫。而在法国宫廷逸闻中,确实有过侏儒扮成保姆怀中的婴孩出去传递秘信的传闻。而能令这如影随形的大和小不再彼此相待而生,却又无限地包含了对方,这就是东方玄学令许多人“不明觉厉”的地方。很多佛教徒都自豪地说:“佛观一碗水,八万四千虫”,要靠显微镜这种科技工具才看得到的微小生物,我们的古圣人早就看得一清二楚啦!

——但是,这可不仅是东方的脑洞。根据美学与人类学家约翰·马克在《小玩意》一书中的分析,欧洲十七世纪缩微艺术的兴盛和显微镜技术的进步,本来就具有强烈的神学意味:当初,亚当和夏娃被蛇诱惑而“失乐园”,他们的堕落代价,不仅包括失去了天际的荣华富贵,也包括失去了对更细致的微观世界的观察能力。微观的世界不再历历于目,就只剩下对彼此裸体的庞大的羞耻感了。

正因此,近世欧洲缩微技术和科研工具的兴起,包括观察跳蚤时的激动之情,其动机可谓是极高大上的:荷兰生物学家斯瓦姆·默丹说,显微镜能够“发现一个又一个奇迹,上帝的智慧清楚地显现在一个微粒之上”,那时,人们把显微镜称为“跳蚤镜”,就因为有人观察到跳蚤的挣脱方式与蚂蚁不同,所以很难画。这位老兄就是十七世纪英国的“大杂家”胡克,他被称为“伦敦的列奥纳多”,就像那位达·芬奇先生一样,集科学家、发明家、艺术家和博物学家等诸多头衔于一身,是显微镜的研究者,也是一位插画家。不知是不是受到这一掺杂了神性和理性、宏观与微观之风潮的感召,英国诗人约翰·多恩还在诗歌中赞颂了跳蚤、性爱和圣血“三位一体”的关系。如此看来,布莱克的诗歌出现在那个理性时代,也就并不算前卫了。

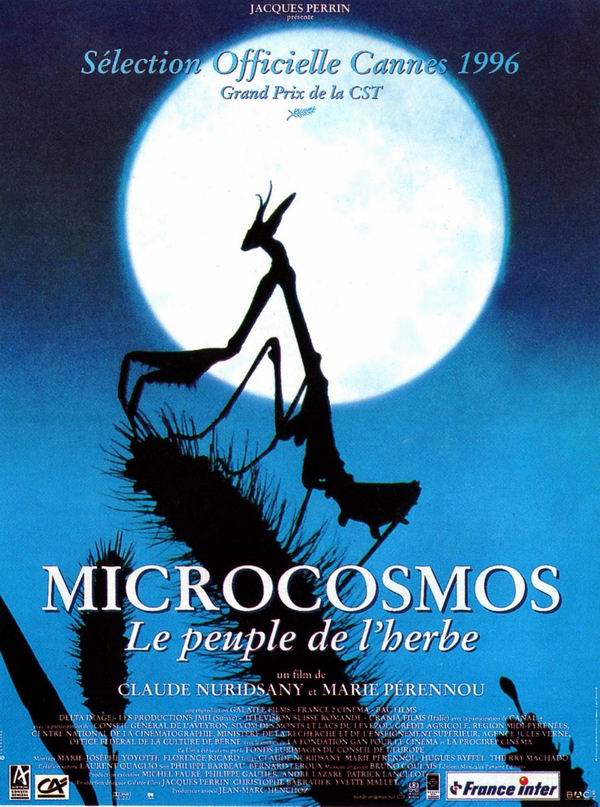

借助现代技术,人又变成了神。科学的背后,处处是神学式奇迹的感召。在著名的动物纪录片《微观世界》里,一只水蚤成长为蚊子的过程被放大了很多倍,这种令人讨厌的动物在适当的比例下,竟然变得如此精致美好,甚至具有了某种庄严的意味。蚊子和细密画的花边,一个是大自然的奇迹,一个是人工的奇迹,肉眼难于捕捉,却又确然存在,这种性质说明,小的不仅是美好的,它还天然带有某种神圣性。

但是反过来呢?如果我们自己本来就可以飞上天空,本来就可以看到微物,那么飞机和显微镜就毋宁说是一种退步。今人何其芳在《画梦录》里不无迷恋地化用了一段来自于 、古代笔记的故事:修道的徒弟不小心打翻了装着纸船的脸盆,导致入定的师父在大海里经历了一番生死考验。

盆景或芥子或恒河尘沙,自古以来都是佛道人士施展灵异神通的处所,而流行于现代人内心的那句话——“小的是美好的”,则是来自于全球资本主义兴起后,经济学家鼓舞地域性经济的词儿。这就是我们意识深处的禁地吧:现代的技术工具,古代的身体奇迹,为进化论的自豪感投下了一片神学式的嘲讽阴影。难怪在长热不衰的怪谈动画《夏目友人帐》里,会出现这样一位啃着跟他的身量一般大的馒头的微型土地神,它解释道:其实是由于现代供养人信仰心的减弱,它的身体也跟着变小了。

不管宗教修炼是否真的能够拆解“大”与“小”的配对,在世俗美学上始终存在着这样的规律:没有“小”作参照,“大”就变成了怪物。在法西斯主义横行欧洲的时刻,大型建筑物里的大型雕塑,整集划一的阅军和其他大型群体行动,让个体完全失去了参考价值——没有孙悟空能装“天”的那个“小葫芦”了。

今天的广场舞大妈在失去了广场的情况下所跳的舞,让这种来自于集体时代的美学变成了另一种不乏无奈的生存方式,它在一个扭曲的意义上突显了晚年个体生存的尴尬,以及个人和集体的比例失调的现状。这也使我们意识到,除了经济学之外,艺术同样是进行社会控制的工具:只要通过调整大与小的比例,权力就能掌控人心。雄伟的罗马雕塑下,个人暴露在外,何其渺小,这是政治神学的终极比例。

总之,我们服从于令人敬仰的“壮观”之物,却对服从于自己的“小东西”心存喜爱。在“大帝”和“大女主”泛滥的影视故事的深处,一定要有某种东西足够小才可以,“小男人”是另一个有趣的话题。还有,侏儒的故事也值得一谈,这涉及广泛的宫廷阴谋,也与“儿童”被历史所发现的问题相关。《格列佛游记》中的矮人国王担心巨人格列佛会把全国的粮食吃完,因而精确地计算起他的食量和身材的关系。那么我们是否也要考虑考虑蚂蚁的尺寸对经济的影响了?……有关“小”的问题可以无限地向“大”扩展下去,幸好我们的网络版面暂时没有做成缩微艺术的打算。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司