- +1

袁凌:我们注定是干渴的行人

袁凌出生在陕西安康一个名叫“筲箕凹”的山村,“筲箕”是一个形象的比喻——一种盛饭用的竹筐。四周岭际是完整的界限,北边是秦岭,南边是巴山,汉水流过,“感觉自己处在一个密封的瓮里”。

出巴山,渡汉水,过秦岭,出潼关。1996年,袁凌考取了复旦大学的研究生。毕业那年,《重庆晚报》来学校招聘,袁凌问:“你们那里是不是有很多农村?”“是的。”

于是袁凌就去重庆当了四年的记者。

01|袁凌的非虚构写作:捕捉和倾听无数个跌宕起伏的命运回声

来到《重庆晚报》,袁凌开始新闻长报道的写作尝试。他参与过三峡蓄水、丰都城搬迁、重庆开辟新水源等事件的深度调查,也见证了各种各样的死亡,有大人物,也有不名一文的叫花子,有思想家,也有脑瘫的儿童。对个体和群体的人本身天然的珍视,不聚焦于某种社会现象或提供典型样本,使得袁凌的作品更多以系列人物故事的集合,或是生活现场的白描式传达的面貌呈现。在其第一部严格意义上的非虚构作品《我的九十九次死亡》里,袁凌写下:“命运既公正又势利,让死亡本身千差万别,却用巨大的连成一体的沉默覆盖了这种差别。”而他要做的,便是成为游戏中的记录者,记住死者说过的话,记住他们的眼神、手势或者气味。

2012年,袁凌的职业写作从调查报道转为特稿。《血煤上的青苔》收录于其特稿作品集《青苔不会消失》,直白地书写了一个个同矿井一起破碎、炸裂和坍塌的家庭。胸部以下的脊椎神经被逾吨重的煤块切断的王多权,哑炮爆炸事故后面色发青、双目失明的邹树礼,在丈夫遇难后和男人们一起抬石头维持生计、却不幸被压死的夏秉强的二儿媳……从遇难矿工和他们的家人开始,袁凌的目光渐渐拓展到其他地域、阶层和群体的人们,面向那些像青苔一样“不那么干净但是有生命力”的个体,刻画他们和困境苦苦争斗时的面容,捕捉和倾听无数个跌宕起伏的命运回声。

��点击图片即可购买

《青苔不会消失》

袁凌 著

中信出版·大方 2017年3月

当然,也包括那些稚嫩的声音。2015年春天,袁凌和一位来自公益组织的摄影师赵俊霞搭档,开启了一场长达四年的探访城乡儿童生存境况之旅,采访记录最终集结为《寂静的孩子》出版。留守、随迁、失学、单亲、大病……本该像瀑布一样奔腾喧嚣的孩子们,却在贫穷、脏污和疾病一起熠熠发光的院落里哑口无言。袁凌保持着一贯对真实的体认,还原并复述孩子们的“寂静之声”,传达生命喧腾的声息和无处不在的湿润。野夫评价:“袁凌的写作,始终直面底层社会的冷与无奈,冰刀般地划破时代表象之华丽。在众多写作者都调脸不顾脚下这块土地之凉薄时,他依旧扑匐其上,尽其体温以图敷热那些悲寒之生命。”

《寂静的孩子》

袁凌 著

中信出版·大方 2019年6月

02|一切都有迹可循:以文字之绳串起记忆的线头

在二表哥的建议下,袁凌曾将出生地作为自己的笔名。当他正式地在纸上写下“筲箕凹”时,才感到这是多么固执的三个字,固执得不好搬用,“像是山里的大石头,迁移到城里,就会处处显得笨拙生硬”。

袁凌对于家乡的情感也有一种传统的固执。他从九岁开始离家,在上海读研,在北京工作,但唯一买下的房产在家乡,还是希望有一天能够归根。袁凌曾说:“我想以文字之绳串起那些记忆的线头,连成通向寄存处的道路。带上一个个地点寄存的行李,啜饮一路流淌的泉水,我想最终回到家乡,在节省的物质中找到安顿。”

袁凌返回自家的青石板土屋

本以为乡村一直在那里,无论对它下笔与否“都行”。但一次回乡探亲,让袁凌一度陷落到强烈的危机感中:大河转弯的坡岸上建起了一排小楼房,代替了从前的土屋;小溪边有人家修了直排厕所,粪便不经处理地排进河里;梯级水电站大坝截流,上下游的河道干涸风化……乡土的消失显示出一种绝望的必然,但在市场化浪潮的助推下,慢性的渐变转化为加速的断裂,打得所有“异乡人”措手不及。

辽瓦店渡口,一字铺排的运沙船

袁凌 | 摄

“既然家乡的义务感那么直接,那就去做一个乡村断裂时的见证人,以家乡之名。”2005年,媒体的黄金年代,袁凌辞去新浪网管理层的工作,踏上回家的路途,在一方乡土的沉默消逝中捡拾遗存的风俗、器物与人性细节,在那个贫乏的小镇“持续用心地偶遇”,亲手往那口共有的记忆保险柜里添放一些信物,包括水井、铁轨、家鼠、石磨、瓦楞和洪水的印记。

袁凌住在大巴山地,他从土开始写起,写出土那种簌簌的松散又凝聚的质地。他也着力去写水,写返家路上陪伴着的三十八条泉水,明快的、灵动的、稍事休息的,记录它们在寂静中流利或断续的讯号,也记录一种潮湿柔软的感觉。

“我家乡的所有河流都注入汉水,不管期间经历了多少迂回。不管发生了多少次洪涝,人们仍旧依赖这无数的河床生活,像依赖身上的大小血管。”袁凌13岁那年离家去市里上学,第一次见到了汉水,在白花花的大堤下,他觉得自己只不过是晾晒在大堤上的一片小小衣物。“无法度量一条江带给一个少年的震撼,那是无限的同义词。任何乡下人的执着拘泥,都被面前的江水冲刷而去。”

一段尚在自由流淌的汉江,云山苍茫,江水迅疾

袁凌 | 摄

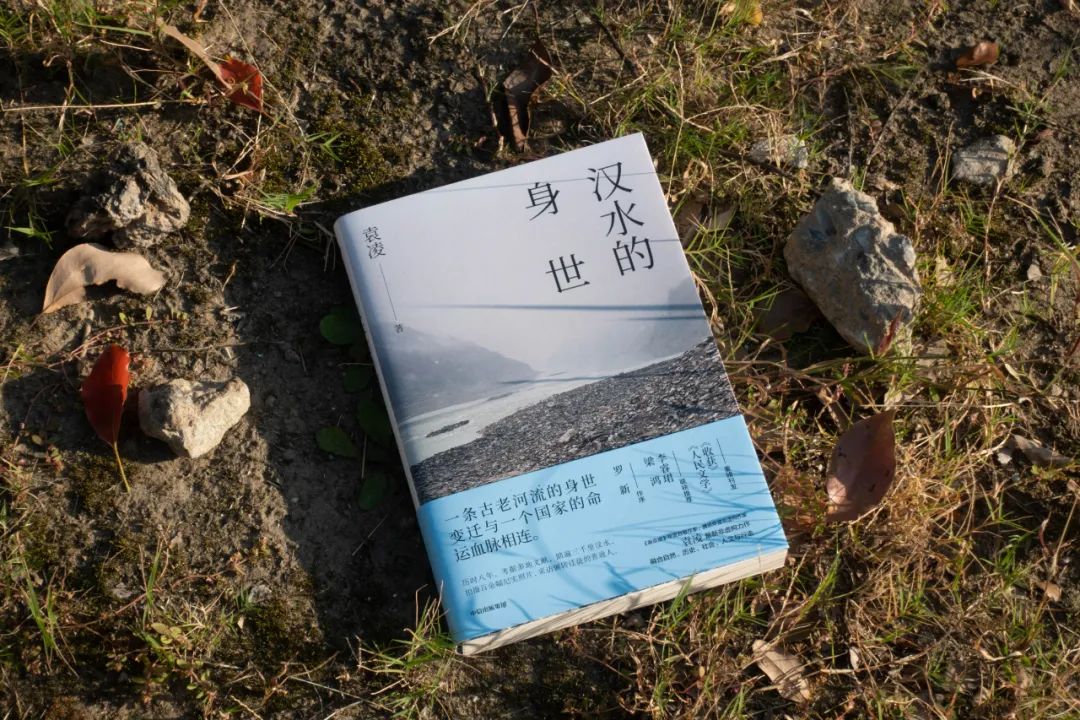

03|汉水的身世:这些文字,无法回馈它的恩情于万一

当非虚构迎来热潮,目睹新闻和文学壁垒分明的界限被打破,袁凌始终警醒自己保持着一种节制、朴素又内向的语言,以对应人物收敛、俭省和沉默的生活,在人性的地平线面前保持缄默,让不可言说的自行发声。《汉水的身世》不同于袁凌以往的故事合集,但仍以一条河和它的子民为书写对象,融合自然、历史、现实、人文与行走,以纪录片式的笔法,写出汉水作为一条古老江河的时代感和生命感。

袁凌和汉水的关系,远比寻常想象的更为亲密,也更为戏剧:

“我见到了家乡从下雨天的电线上一滴滴出发、从千沟万壑一丝丝发源、在公路旁的排水沟里一路流淌的水,最终奔赴的地方。”

“在一次模仿父亲泅渡汉江的冒险中,我差一点溺死,在最后放弃下沉的时刻,我的脚踩着了石头,汉江以它绵延的温厚饶恕了我。”

“后来我翻越秦岭到了省城西安上学,似乎离汉江更远了,往后却知道接济这座干渴的北方城市的引水工程里,有一部分是穿越秦岭而来的汉江支流的水。它仍旧在哺育我。”

“在离别家乡24年之后,我又一次喝上了汉江水,在几千里之外的北京。和我一样喝上和用上千里迢迢而来的汉江水的,有北中国的6000万人口。”

……

袁凌说,当他在遥远的异乡打开水龙头时,都会有一种感恩和歉疚,“我需要为她写些什么,记录她悠久的生命和变迁,记录她眼下为整个中国的付出,记录下她是怎样一条伟大的河流。”

于是,袁凌历时八年,考据多地文献,踏遍三千里汉水,拍摄百余幅纪实照片,采访辗转迁徙的普通人,重新亲近并再度认识这条母亲河。尘封的历史、航道的兴衰、水利的宏图、移民的乡愁、生态的变化,袁凌从五个维度书写汉水的过去、现在和未来,在冷静而又充满温情的语言中,再现她清癯美丽的品性和独一无二的身世。

引江济汉运河和汉江交汇处

袁凌 | 摄

“汉水是我唯一泅渡过的大河,我唯一爱过、至今仍然深爱着的大河。”北京大学教授罗新与汉水也有着很深的渊源,他也曾下决心要为汉水写点什么,只是从未兑现这一承诺,“然而,有时候你会觉得幸运,因为,天上掉馅饼一般,有人做了,做的甚至比你梦想的还要好。我读袁凌《汉水的身世》,就忽然间有了一种不再遗憾的满足感。”

“这正是我想写却写不出的那种书。”罗新说。

原标题:《袁凌:我们注定是干渴的行人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司