- +1

亲历 | 梦中又闻织机声 | 陆伟斌

原创 陆伟斌 上海纪实

我的童年,一直在老爸厂里混。

老爸的厂就在我家隔壁,厂里隆隆的织机声,几乎陪伴了我整个童年。

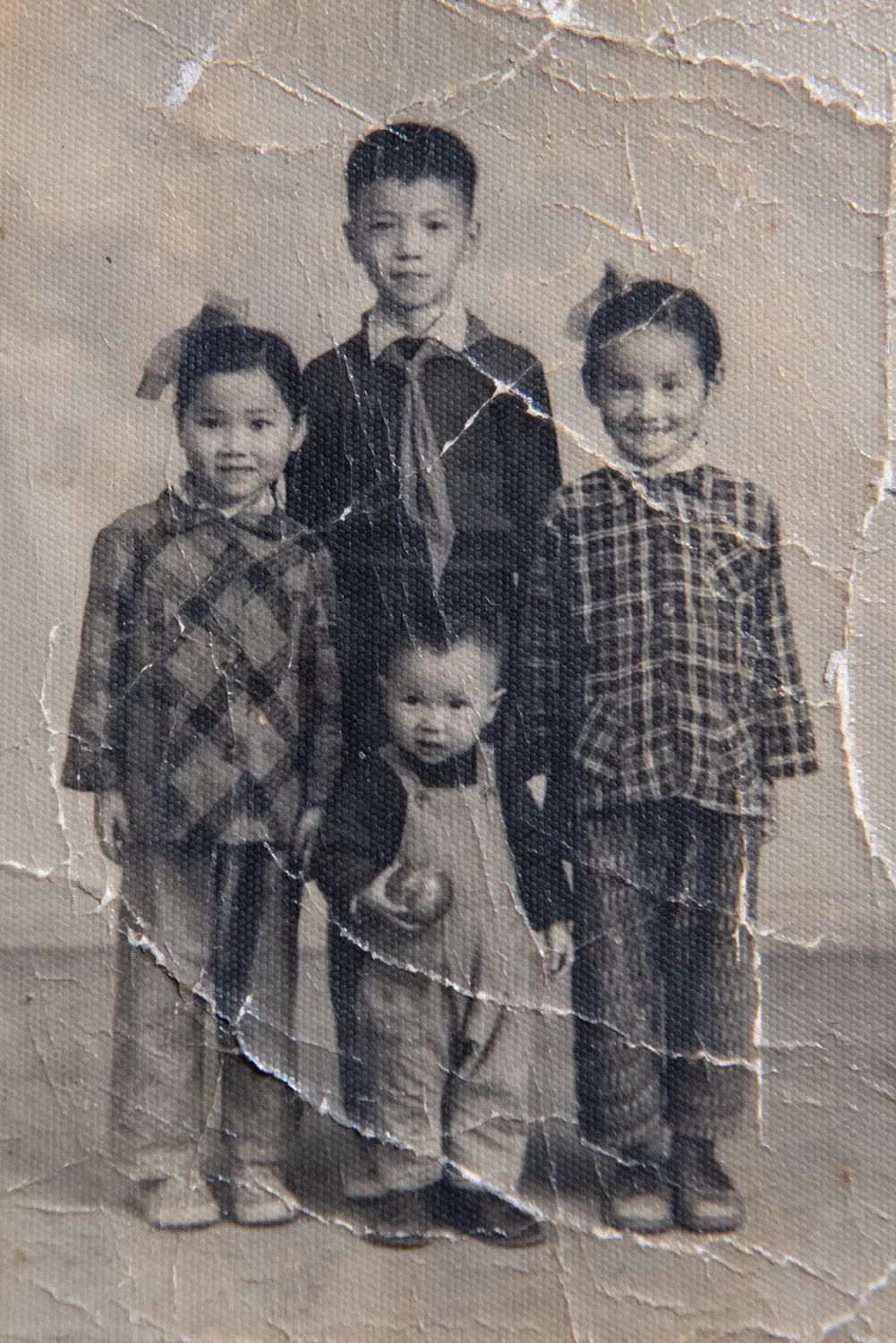

童年的作者

这是一家三百来人的纺织厂,早先叫兄弟毛纺厂,后经多次改制,成为一家全民制的围巾厂,老爸是这家厂的领导。不知何故,学龄前我没上幼儿园。每天一早,爸妈去上班,哥姐去上学,家里就剩下我一个人。

每天中午,老爸到门口叫一声,把食堂买的午饭递给我;下午三、四点钟,老爸又到门口叫一声,给我一只也是食堂买的肉的或者黑洋酥包子。食堂的饭菜比家里的好吃,更期待的是那只三四点钟送来的包子,肉的香鲜,黑洋酥的甜腻,吃完了都舍不得洗手,拿手指在嘴里吮啊吮,意犹未尽。现在想起来,时至今日,世上再也没有比老爸曾经给我吃过的包子更诱人的美味了。

午饭老爸基本确保准时送达。如果临时有事,他会另作安排,绝不让我饿肚子。包子就不一定了,有空就送,没空我就享受不到了。

馋则思变。不知从哪天开始,下午三四点钟老爸不来,我便去厂里找他。

老爸的办公室在食堂楼上,我长驱直入,一口气来到办公室门外,隔着门缝看老爸在办公室里找人谈话,或主持会议,办公室里烟雾腾腾。老爸透过烟雾和门缝发现我,便出来给我一两饭票和三分菜票,我便嗅着诱人的香味屁颠屁颠去食堂……

去厂里多了,厂里上上下下人几乎都认识我。如果有人不认识我,认识的就会介绍说:这是陆某的“奶末头”(最小的孩子)儿子。老爸叫陆某,所有人都叫我“小陆某”。大家对我都热情友好,还经常有人夸我聪明、活络。

织造车间是厂的主体,集中了厂里大多数机器和工人,纺纱织巾。织造车间设有门卫,外人不得入内。漂染车间、金工车间、大炉间、食堂,包括老爸的办公室都在织造车间的外围,没有门卫,谁都可以随时闯入。

跟大家越来越熟,我去厂里就不仅仅是找老爸要包子吃了。每天午睡起来,早早地来到厂里,游走在那些没有门卫的地方,与“叔叔阿姨”们厮混,一直到食堂包子飘香,去向老爸报到。

在金工车间,那些穿着油腻破烂的背带工装的师傅们常常给我“惊喜”:他们用铁丝给我折一副“眼镜”,用漆刷给我做一撮胡子……然后把我妆扮得奇形怪状,哈哈大笑……我最喜欢的是我求他们做的小刀:废弃的断钢锯在砂轮上打磨成斜口或直口再开刃,可以削铅笔、刻木头,有时还玩“飞刀”。家里家具上历历刀痕都是我的“杰作”。现在大人肯定不会让孩子玩刀,但那时并无人干涉。金工车间主要从事金属加工,为织机提供维护保障。师傅们手上都是油污,我的脸上总是打上他们的“烙印”,长了胡子一般。每晚老妈下班回来,一边给我擦脸一边数落我“脏死了”,警告我以后不准去。我满口答应,坚决不改。

到了严冬或者酷暑,我最喜欢去的地方是大炉间。天寒地冻,我钻进大炉间的棉门帘,顿时穿越到春天。最喜欢看烧大炉的师傅打开炉门往里添煤。炉膛里烈火熊熊,我便想到太上老君的炼丹炉,目不转睛地盯着里面看,期待孙悟空突然崩出来……大伏季来了,烧炉师傅们会打开大炉间的门,把几张铁管焊的椅子般到门外,敞胸露怀坐在外面,还用鼓风机往身上打风。其实此时风是热的烫的,吹在身上并不舒服。大热天大炉间吸引我的是放在门口的一只铁桶,里面放几块冰,冰着几瓶盐汽水。到下午最热的时候,他们怦地打开瓶盖,咕隆咕隆开怀畅饮。这是烧大炉的特权,每天一瓶,其他车间没有的。我总是去得很巧,一到那里,总有人口渴了,拿出一只脏兮兮的搪瓷杯,开瓶倒半杯给我,然后自己扬起脖子,直接用瓶子“吹喇叭”。冰汽水像从雪山流下的清泉,顺着我的口、喉迅速向周身扩散,沁人心脾。大炉间有个长着一口“爬牙”的大个子,一口山东话,看到我就大声吆喝:小陆某,又来骗喝了是吧?你老是来剥削我们……他说归说,也会倒半杯给我。我讨厌他,很想争口气“不食周粟“,可抵挡不了冰汽的诱惑啊,心里说不喝,手早已伸出去了……不过一面喝心里一面骂小气鬼……也算守住尊严。

厂的食堂是兼会堂的,有个舞台,开会时上面放只讲台,经常看到老爸在上面作报告。不开会,上面放一张乒乓桌。厂里有个乒乓队,都是“哥哥姐姐”,他们训练时我就跟他们混。哥哥姐姐们就不像叔叔阿姨们那样对我客气了,常常会作弄我,比如放“短球”,让我“够不着”,拉弧旋球让我没有方向……有好几次把我气哭,他们又来哄我,把我逗笑……现在回想起来,这里是我童年时玩得最欢快的地方,我的乒乓“童子功”也是在这里练就的。

对我成长影响最大的是厂里的“图书馆”。老爸念我一人在家寂寞,经常从厂“图书馆”给我借些连环画。这成了我读书的启蒙,看书的习惯由此渐渐养成。

那时不识字,追着哥哥姐姐要他们念。他们互相推诿,避犹不及。老妈就说给弟弟念念就这么难吗?亏你们是他的哥哥姐姐啊。于是,他们石头剪刀布,谁输了谁认栽,敷衍了事、偷工减料地念给我听。即便这样,我也听得津津有味,如痴如醉。时间长了,我能认些字了,连猜带蒙,基本能把故事看明白。这样我就不用再看哥姐的“脸色”了,看连环画速度也大大加快。

作者与哥姐的合影

老爸的“周转”老是滞后,而且经常发生重复借阅的情况,为此,老爸索性把我带去厂里“图书馆”让我自己挑选。天哪,老爸嘴里的“图书馆”原来只是一只放在车间一隅的书柜啊!大小如家里的双门大立柜,当中隔了四层,第一层整齐地排列着一排“大人书”;下面三层乱七八糟地堆的全是“小人书”,也就是连环画。图书“管理员”是个姓肖的小老头,老爸让我叫他“老伯伯”。他是车间的勤杂工,兼做“管理员”。不知何故,小老头脸很板,说话冷冰冰的,即使跟老爸说话也是这样。老爸牵线搭桥后走了,小老头打开“图书馆”后也干其他活去了。

这么多连环画展现在眼前,我异常兴奋,小老头的态度早被忽略抛脑后了。

厂里的连环画都是三四、四五本装钉成的厚厚一册,外面用牛皮纸做封面。我一口气挑了七八本,准备“结账”时,小老头冷冷地说:只好借两本。我苦苦央求,小老头不为所动。本来还想向老爸求援,想想刚才他对老爸的态度,估计也没辙。无奈,只好从挑好的当中“精选”两本。

我在“知识的海洋”中畅游,阅读的速度越来越快,隔三差五地找小老头调换。小老头很不耐烦,经常没好气地说:没空,或者:过几天来……我恨死他了,嘴里叫他老伯伯,心里已从“小老头”升级为“死老头”。但我有求于他,哪敢得罪他呀。只好装出毕恭毕敬、唯唯诺诺的样子,对他惟命是从。

看书是“刚需”,哪能忍得住拖延啊!渐渐地我摸索出了一些应对“计谋”。比如他说“没空”,我就待在一边默默地等待他“有空”;他说“过几天来”,我就去其他地方溜达一圈回来。这样做,既照应了他的情绪、权威,又彰显了我自己的“意志”。后来我又发现,时机很重要。比如我去找他,他正好在“图书馆”边上,借阅就比较顺利。反之找到他,他就要“闹情绪”。所以,以后找他,我都会先观察,尽可能等他在“图书馆”边上时与他“巧遇”。

打交道多了,觉得“死老头”也不像刚开始那么可怕了。就像黔驴之技,除了板着脸,说话“硬邦邦”,其他也没什么令我生畏的表现了。渐渐地他还与我搭起话来,问我怎么不上幼儿园啊、你还识字啊……关系一点点融洽起来。

为了博取老头的欢心,更方便自己借书,我居然无师自通地学会了“行贿”:我从老爸烟盒中偷了几支香烟给他,他问:你爸知道伐?为了表示自己光明磊落,我脱口说:知道的。他一挥手把烟推回给我说,知道还来给我?送回去!过完春节,我拆开一包老爸舍不得抽的凤凰牌香烟取出几支去送他。他又问:你爸晓得伐?这次我实话实说:不晓得。我看到他脸上掠过一丝不易察觉的笑意,欣然“笑纳”。我这才确信,死老头原来也会笑的。收下我的香烟后,他取出一大包番薯干塞给我说,这是乡下带来的,拿去吃。我这才知道老头的家人都在乡下,上海就他一人,平时住在隔壁职工宿舍。

没想到平时对我“和蔼可亲”的老爸为了那袋番薯干大发雷霆。他说的好多话我也听不懂,大致意思他是领导,不能接受群众送礼的。长大后我才明白,廉洁奉公是老爸的底线,不容触碰。

我把番薯干送还老头,老头满脸不悦,问我:喜欢吃伐?我想起松脆香甜的味道,咂着嘴说“好吃”。老头说那就放在这里,想吃了过来。之后我瞒着老爸天天来“图书馆”吃番薯干,直到吃完。

我长大了,上学了。那时作业负担不重,放学后有大把的时间玩耍。只是其他小朋友都结伴在弄堂里斗鸡、打弹子、刮刮片……我还是去老爸厂吃包子、打乒乓……在大人堆里厮混。

厂里师傅为我做的小刀在同学中人见人爱,纷纷索要。尤其是有段时间流行“刻花样”(剪纸),小刀更受宠幸,于是我去厂里求爷爷告奶奶地做了好多。

“图书馆”的魅力越来越小了,因为没有更新,全部连环画我都“炒”了好几遍“冷饭”了。上学后,我还不断出入“图书馆”,是因为同学们要看,我助人为乐。

时间在不经意中过去。本以为生活会永远这么轻松、愉快地延续下去,却不料人生会出现坎坷和磨难:我无忧无虑的好日子到了尽头。

那是我读小学二年级的时候。有一天我突然发现老爸厂里大字报铺天盖地,上面赫然写着老爸的名字,有的还打了红叉。这些触目惊心的符号压在老爸的名字上让我惊恐。我赶紧逃回家里,把看到的事告诉家里人。哥姐们都嗔怪我,说你还去呀,人家把你去厂里骗吃骗喝都算在老爸头上了……老爸被打倒了……你以后不许再去……

那时不懂难过,只知道恐惧。觉得老爸被“打倒”都是我害的,太可怕了!我呜呜地哭了起来。见我落泪,哥姐们又来安抚我,说他们骗我的,不关我的事。

听大人们说,老爸打倒后,“靠边站”了,就是不做领导,下车间劳动了。

那段时间我醒来,老爸已去“上班”;我睡觉了老爸还没“下班”。我经常一连几天见不到老爸。有天半夜醒来,听老爸在跟老妈说:你放心,我没有事的。我对党忠诚,热爱毛主席,廉洁不贪,我相信总有一天要还我公道的……老妈抽泣着说:你天天被他们斗,怕你身体要垮的。老爸说没事,我身体好着呢,你放心好了。

后来我才知道,老爸天天“上班”,其实是被人到处 “揪斗”。除了厂里“斗”,上级公司开批斗会,老爸要去“陪斗”;里弄生产组待遇不好,老爸也要挨斗……还经常被造反派关在秘密场所写交代材料,时常不能回家。

那段时间老爸患肺结核刚有好转,医生开了证明订了一瓶牛奶。但由于不能正常回家,老爸唯一的营养品牛奶也经常不能喝到。有时深更半夜,老妈捧着牛奶到处寻找老爸,但大都找不到,又把牛奶原封不动地捧回家。那时没有冰箱,大热天看着牛奶变质发臭,没人舍得喝。

老爸被“打倒”后,我基本不去厂里了。想到老爸在外受苦受难,总想为老爸做点什么。有一次我一人在家,捧着牛奶去厂里想碰碰运气见到老爸。路过大炉间,一口“爬牙”的老山东吆喝我:小陆某,怎么不来吃汽水啦,我想你啦……我心想,你们这些坏蛋,表面上客气给我喝汽水,背地里却揭发我老爸,打倒我老爸,我从此再不会喝你们汽水了。老山东见我不理他就问:你去干啥?我没好气地说:找我爸!老山东说:你爸正在开会,你别去,快回去……我听他说老爸正在开会,立刻想起老爸坐在主席台上作大报告的样子,一阵欣喜,加快脚步向会堂走去。刚到门口,听到里面传来阵阵口号声:打到走资本主义道路的当权派陆某、砸烂陆某的狗头……我这才清醒过来,这是在开老爸的批斗会!我爬上窗台,隔着玻璃,看到老爸在舞台上,头上戴着高帽子,脖子上挂着牌子,站在一张狭窄的长凳上低着头……幼小的心灵第一次遭受无比强烈的震撼 ,我惊恐万状,身体一下子从窗台上滚落下来。牛奶瓶打碎,牛奶洒了一地……不知谁把我搀扶起来,推着我催促我快点回去。在我回家路过大炉间时,老山东突然一把把我攥进去,塞给我一瓶汽水说:给你。我气愤地说:谁要你的臭汽水,你们都是坏蛋,你们打倒我爸,欺负我爸……我呜呜哭着一路狂奔。

这天我在外游荡了好长时间才壮着胆回去。哥姐都已在家,见到我就问老爸的牛奶哪去了?我眼睛不断回避他们,说话支支唔唔……在家里“偷食”我是有“前科”的,看我躲躲闪闪的样子,他们便断定我偷喝了牛奶:

你这个小坏蛋、你这个小馋鬼、你这个不懂事的、你想害死爸呀……搞砸了老爸的牛奶遭骂我是有准备的,但没想到这次骂得这么无情和凶狠,还冤枉我“偷喝”……我满腹委曲、满腔哀怨,忍不住大声痛哭起来。

他们没像往常一样见我哭过来安抚我,反而继续骂我:还好意思哭?像你这种没良心的小囡以后没人喜欢的……

我一面哭,一面孤立无援地争辩:我没偷喝呀……我去送给爸的呀……给我打碎了呀……我抽泣着把自己给老爸送牛奶,看到老爸如何挨斗,我如何从窗台上摔下,把牛奶撒了一地的过程一古脑儿地说了出来……我还没说完,屋里哭成一片。大姐取来毛巾给我抹眼泪鼻涕,抽泣着说:好了好了,不哭了……都是我们不好,错怪你了,对不起……我哭得更凶了。

那段时期,我恶梦缠身,经常半夜从惊恐中哭醒。醒来发现自己在老妈的怀抱,才渐渐安静下来。

老爸身正影不歪,揭发他的“罪行”都子虚乌有。被疾风暴雨式批斗了数月后,“揪斗”频率渐渐减少。虽然偶尔还会被拉出去“过堂”,但大多数时间可以坐在车间里接受“监督劳动”了。他的劳动是整理成品装进箱子,这是生产的最后一道工序,劳动强度不算大。

这是一段稍稍平静而漫长的日子。期间,我遇到过厂里“图书馆”的小老头,他叫住我问我怎么现在不去借书了。经历了这场风暴,小老头是“敌人”还是“朋友”我不清楚。我问:你欺负我爸了吗?他说没有,他说他看不惯那帮造反派,但也没办法。还说他和好多老工人都是“保皇派”,保护“当权派”的。我问他大炉间的老山东是什么派,他说也是保皇派的。我说上次他给我汽水,我骂他了,骂错了。小老头说,他该骂,平时说话嘴不干净……分清敌友后,我跟他说,看到那次批斗会,你们厂太吓人了,我不敢去了……你那里那些书我也都看完了,不会再去找你了。他说,最近厂里进了一批新书,都是样板戏,你来,我借给你……他突然打住,沉吟一会儿说,你也别来厂里了,礼拜六到我宿舍来吧。

礼拜六是厂休日。按照约定,我每周六去小老头宿舍借书。有一次我借好书正要离去,他叫住我,从书桌抽屉里取出一包牡丹牌香烟,拆开抽出几支塞进抽屉,把剩余的半包递给我说,带给你爸。牡丹香烟当时属高档烟,只有春节凭票才能买到。小老头出手不凡,但我不敢接手,说:上次番薯干差点挨老爸揍……他说:上次你爸是领导,不能收群众财物。现在你爸屁都不是,你尽管拿去。果然,这次老爸不但不怒,还显出激动的样子。他抽出一支,夹在手指间翻来覆去看,然后一字一顿地说:替我谢谢老肖。

时光在悄悄地流逝,我小学毕业进入中学了。大概小学三、四年级开始,在大哥的引导下,我渐渐告别“小人书”开始看“大人书”。老爸厂“图书馆”里没有几本“大人书”,而且都是政治理论书,我看不懂。所以,从小学后期到中学,去宿舍找小老头越来越少,最终断了联系。

这年春天来得早。刚开春,公园里已“桃之夭夭,灼灼其华”。

一天老爸下班回家显出很高兴的样子,还让我去“拷”瓶老酒(打零酒的意思)。喝酒时他喜孜孜地告诉全家,他的问题上级已经查清了……马上要“解放”了。他说他一生追随共产党,相信群众相信党,全心全意为人民服务,从没有动摇过信念。他还感叹,某厂的老王没经受住考验,被斗得吃不消时,把厂档案柜的钥匙交了出去,结果造成档案损失,现在要追究责任了。他说当时造反派也勒令他交出档案柜钥匙,说要搜查“黑材料”。但他下定决心,除了上级领导,谁也不给,宁死不屈……我伸出大拇指说:你是李玉和,“老王”是王连举。

不久,老爸真的“解放”了。

中学毕业后我去了农场,两年后去当兵。再次去老爸的厂是我当兵三年回来探亲时的事了。其时,老爸已经退休,二姐顶替进了老爸的厂,厂里又聘请老爸负责退管会工作。

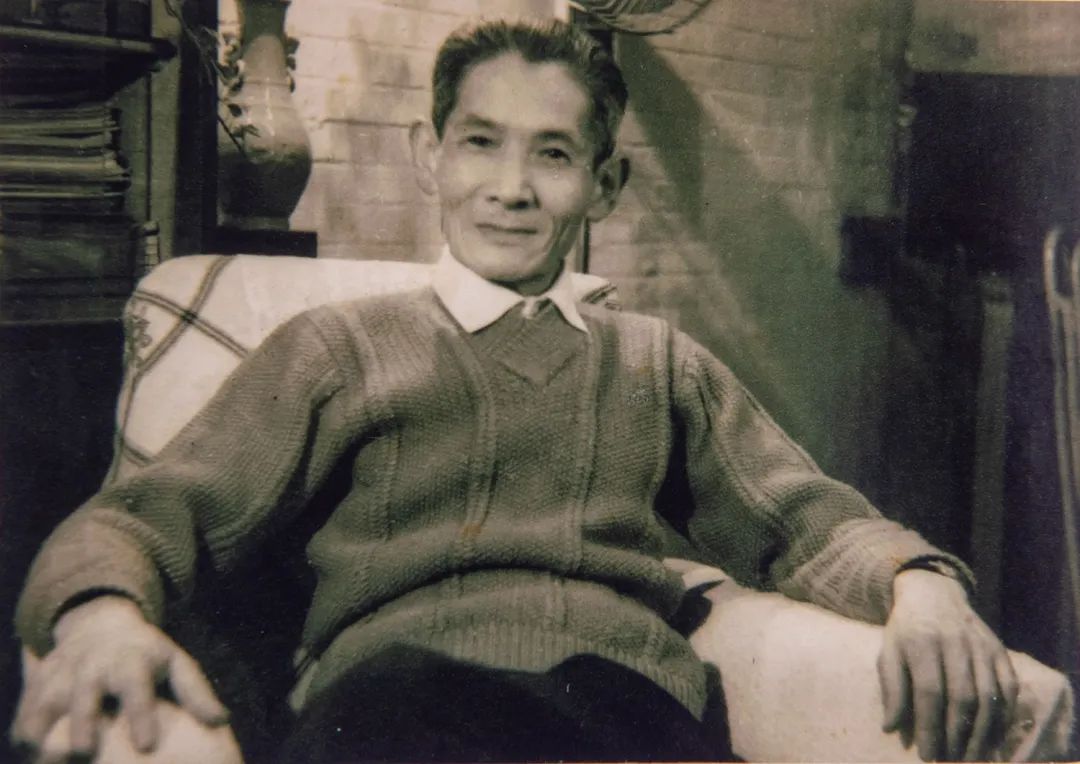

作者父亲晚年留影

这天老爸说要去厂里领工资,我说我陪你一起去。说完这句话,我的心好像被什么东西拨动了一下,陡生出一种难于言状的情绪……重新踏上通往厂区的那条小路,又看到了一排排低矮简陋的厂房,又听到了隆隆作响的织机轰鸣……一切既熟悉,又陌生,我甚至出现了短暂的错觉:回到了那个欢乐又悲催的年代。

其实这次刻意陪老爸去厂里,冥冥中抱着一种强烈的期待和愿望,它们既清晰又模糊,但最终没有结果。

回家的路上老爸告诉我:肖伯伯,也就是我心里叫过他“死老头”的那个图书管理员退休后,其儿子顶替进厂工作,他则回农村老家去生活了。那个“爬牙”老山东退休后长期卧病在床,家里又动迁搬到郊区去了,退休工资都是其儿子来代领的。所以我很难见到他们两人了。老爸还告诉我,作为退管会负责人,他曾去老山东家看过他,老山东告诉老爸我曾经骂他“坏蛋”的事。他还开玩笑似地拜托老爸向我澄清一下,他从来没有揪斗过、加害过老爸。

老爸说,他们都是好人,能不能见到不重要,做人能像他们这样守住底线就行了。

我退伍后,老爸厂里的织机声又陪伴了我二、三年。期间,老山东走完了自己的人生;厂里的状况每况愈下;作为中层干部的二姐自找门路去豫园某商城任人事主管……种种迹象预示这家即将跨世纪的老厂终究没能融入日新月异的时代,大限临近。

终于,在一个秋末的凌晨,轰鸣数十年的隆隆机声戛然而止,再无重启。

不知何故,渐渐被我淡忘的织机声数度在我梦中响起,令我惆怅和感慨。

陆伟斌,祖籍上海崇明,1958年出生。1976年中学毕业,去崇明岛务农两年;1978年应征入伍,赴云南守边四年;1981年退伍入职公安。参加华东师大中文专业自学考试毕业。自幼酷爱读书,尤其是农场和当兵期间,业余时间几乎全部与书相伴,爱上文学。从警三十七年,从基层到机关,警务倥偬之余,舞文弄墨。写过小说,创作最多的是纪实作品,尤其是大量警务札记,记录基层警事,反映公安生活。有人觉得还行,给过一、二等奖。向往“远方”,喜爱摄影。不论成败,唯求开心。

原标题:《亲历 | 梦中又闻织机声 | 陆伟斌》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司