- +1

台静农诞辰120周年︱台静农与柴德赓的一生友谊

台静农,二十世纪的文化名人。他的一生44年的时间生活在大陆,44年的时间生活在台湾地区,正好等分。现在大陆非文史研究的学者,基本不知曾经有这样一个小说家、文史学家和书画家。如果计算台静农“出道”的时间,到今年恰好百年。设想一下,在北京沙滩有这样一群身着学生装的青年,穿梭于红楼和银闸(北大的宿舍)是怎样的场景?那个时代渐行渐远,加上档案资料的不完整,限制了我们的想象空间。

一

台静农(1902-1990),复姓澹台,本名传岩,后改姓名台静农,安徽霍邱叶集人,世居叶集镇。安徽是桐城文化的发祥地,清中晚期天下文章由钱塘转向桐城,安徽人由耕读商贾转身科举仕途形成风气。台静农求学的年代正是新旧交替之际,新思想给他的生活带来改变,文学便成为他的第一志向。

1918年台静农就读湖北省立汉口中学,1922年毕业后北上取得北京大学国学门旁听生资格,一年后成为正式研究生(半工半读)。没有读大学本科而直接跳上一级,可想他的国文功底有多好。

1922年的北京正值新文化运动的高潮,台静农进入北大时,虽然是旁听生但不影响他结识新文化的领路人,在他的听课表上有陈垣、鲁迅、沈兼士、刘半农、胡适等闪光的名字。台静农成为新文化运动直接受益者与参与者,他可以直接面对这些大师们,每天奔波于教室、礼堂、图书馆、宿舍之间,忙于各种文化学习。

在白话文运动的熏陶下,台静农的志向是当代中国文学,1923年写作的第一篇小说《负伤的鸟》发表在1924年上海《东方杂志》,1924年第一篇论文《宋初词人》后刊载于1927年《小说月报》。

1925年4月27日,台静农首次拜谒鲁迅(阜成门内西三条)。同年8月参加鲁迅发起的“未名社”,成员有韦素园兄弟、李霁野(以上三人均来自叶集,与台小同乡)和曹靖华,未名社成为新文学的一面旗帜,《莽原》、《未名》、《未名丛刊》、《未名新集》相继出版。台静农进入鲁迅文学研究与创作的核心圈子,在后来的十一年中,过从甚密,亦师亦友。

台静农一直在鲁迅关注的视线范围内,据统计《鲁迅日记》“台静农”三个字出现143条,二人晤面记录达45次。鲁迅致台静农最后一通信的时间是1936年10月15日,这是鲁迅生前倒数第三通信,后两通是致曹靖华(17日,信中还提及台静农在山东大学不顺利)和日本挚友内山完造(18日),10月19日鲁迅死于气胸,与世长辞。鲁迅去世后台静农一直奔波于鲁迅的遗著整理,止于1946年去台湾前。

台静农受到新文化运动的洗礼,酷爱文学,创作不断,同时也投身革命实践。1928年4月7日未名社因出版托洛茨基《文学与革命》中译本,台静农、李霁野同时被捕入狱,后经过叶恭绰营救,关押50天。身陷囹圄的台静农写有《狱中见落花》诗:

我悄悄地将花瓣拾起,

虔诚地向天空抛去。

于是我叮咛地祈求,

请飞到伊的窗前,

报道有人幽寂。

花瓣悽然落地,

好像不愿重行飞去。

于是我又低声痴问,

是否从伊处飞来,

伊孤独地在窗前啜泣。

这是一首写给女友的情诗,此时台静农只有26岁,文学使他燃起生活的激情,当生活遇到残酷打击、身处铁窗之下,文学还是不够坚强,能够给他最大支持的力量是可以寄托的感情。他在狱中反复吟诵,期盼有一个早上阳光从窗户洒进牢房的一刻,花瓣带来向往的回声。

1929年7月陈垣聘台静农为辅仁大学国文系讲师(并在辅仁附中兼课),1931年7月升副教授兼代理校长沈兼士的秘书。有辅仁这样的平台,而且还能在陈垣、沈兼士身边亲炙,学术遂成为台静农的新追求,他珍惜这样的机会。

1932年台静农流年不利,12月12日受到同乡好友李霁野、王冶秋的牵连遭捕,“案情”甄别后很快释放,出狱后被迫辞去辅仁教职。因范文澜的关系,辞去辅仁后他到北平大学女子文理学院任教。

1934年7月26日台静农因共产党嫌疑第三次被捕,同时被捕的还有范文澜、李霁野等人。后范台二人解送至南京司令部关押,经蔡元培、陈垣等人营救于1935年1月出狱。

台静农出狱后回到北平首先拜见陈垣,希望能重回辅仁,在陈垣身边工作并跟随做学问,吸取教训,远离政治。陈垣没有立刻答应,发聘书要等到秋季开学。

1922年台静农进入北大后,来往密切的先生第一个是陈垣。1923年陈垣应沈兼士(当时任北大国学门主任、导师)之邀任北大国学门导师,并在北大和燕京大学两校同时开设《中国史学名著评论》课,台静农正是第一批听课的学生(至今仍保存部分听课笔记)。这是目录学入门课程,在浩瀚无垠的古籍中,要集中读哪些书才可以掌握史学的基本功?“史学名著评论”就是要解决这一难题。这是陈垣先生所开的学术风气,使每一个用功的学生都可以熟练掌握此门绝技。在陈垣的指导下,台静农尝以艺文志为研究方向,开始在文学和史学两个领域切换角色。

1929年柴德赓考入北平师范大学史学系,由于学习成绩突出,颇引陈垣的关注。当时柴德赓和家庭断绝关系而没有生活来源,陈垣得知后便安排他在辅仁附中兼初中国文课。1931年7月台静农兼校长秘书,附中课程由柴德赓接替,这样柴德赓和台静农在校长办公室首次相见,交接教学内容。台静农长柴德赓六岁,抵平早七年,跳级升班,起步有优势,柴德赓仍按部就班读大学本科。

二

柴德赓(1908-1970),浙江诸暨人。柴德赓入北平师大文学院时师资阵容也不差,有陈垣、邓之诚、钱玄同、余嘉锡、黎锦熙名师等执教。柴德赓没有像台静农那样遇到北大系的大师们,但有幸追随另一批大师。

柴德赓保存了一张陈垣几大弟子合影的照片,并在背面注明地点、时间。1935年1月台静农出狱后即返北平,先禀告陈校长此半年经过。当时陈垣安排门下弟子到北平图书馆现场讲解目录学,这是一门史源学实习课。陈门弟子入门基本功是《书目答问》,初步掌握目录学基础后,再登一级台阶就是《四库提要》。这一天老夫子给弟子讲解《四库提要》的版本溯源,优缺之点,材料与工具之分及其使用要领,边走边讲,如数家珍;课毕留影合照(见《陈垣图传》)。听完课后台静农、柴德赓、牟润孙、储皖峰到什刹海白米斜街拜谒张之洞故居,这是目前可见到最早的台柴二人同框照片。

左起:柴德赓、牟润孙、台静农、储皖峰(背面题记:“廿四年冬,白米斜街”)

有文字记载台静农与柴德赓的交往,目前看到最早的是柴德赓的一篇诗,写于1935年7月,题为《重到北平与静农、润孙谒文丞相祠》,诗中有句:“九死浮生支社稷,三边烽火忆孤忠。”“九死浮生”指的是文天祥,也有代指台静农的含义,因为他也是三度入狱之囚。这一年柴德赓从杭州回北平,和牟润孙同教辅仁附中高中国文(有一篇文章《牟润孙找工作》讲的就是这段事情)。陈垣校长培养弟子有一个程式,凡在大学文学院任教,须先在高中部教国文课,优秀者才可进阶大学门槛。

由于辅仁没有给台静农发聘书,1935年8月魏建功请胡适(当时任北大文学院院长)写了一封推荐信,介绍台静农至厦门大学,收到厦大的聘书是中文系教授。同门为台静农饯行,柴德赓作《送静农之厦门》一首,有句:“知君此别应回首,终古夕阳一望中。”他们互相期待重聚师门的那一天。

两年间,台静农在厦门大学任教一年,转青岛山东大学任教一年,1937年暑期到北平住在魏建功寓所。此行目的参加李霁野的婚礼,并会师友,就在此间爆发“卢沟桥事变”,随即北平沦陷。

1939年柴德赓曾写诗回忆北平沦陷,1937年7月30日北平宋哲元部弃城后一日的情景,诗有跋:

丁丑(1937)六月,与静农、建功、润孙、元白诸兄小集同和居,醉后建功出高丽纸嘱元白挥毫,分留纪念,余所得为“云林小景”。今故人星散,披卷有感。(己卯六月朔)

忆昔危城买醉时,高楼雨歇酒人悲。

澹台山鬼西南去,日日人间有别离。

两年骚首问穹苍,我亦栖迟惭国殇。

惟有虬公豪气在,兴来辣手著文章。

獨羨啓侯筆墨新,疏林怪石自精神。

若從藝苑論功力,畫到倪黃有幾人。

“澹台”是台静农本姓,“山鬼”为魏建功笔名,“虯公”指牟润孙,“启侯”当是启功。“危城买醉”是那次小集的时代背景,“高楼雨歇”典自李郢诗句,隐喻台魏二人南渡。关于这次小集,台静农1987年撰《始经丧乱》所记地点是魏建功家,出现不一致的原因,恐台先生追忆50年之前的细节,不如1939年柴德赓回忆二年前所记的地点清楚。启功给台静农画的是“荒城寒鸦图”至今尚存,归于许礼平(据许文《台静农启功的翰墨情谊》一文),而柴德赓那份“云林小景”早已淹没在岁月之中。

图片采自许礼平《台静农启功的翰墨情谊》

同和居小集一周后台静农南下,由于铁路中断而绕道前行;他受郑天挺等人之托到南京找蒋梦麟(时任北大校长)、胡适,请示北大在开战后的撤离问题。台静农到南京翌日找到胡适面交信函,遂即返回叶集老家,此时的霍邱亦属难民区。

1938年秋台静农一家西行到达四川江津白沙镇,受聘于国立编译馆,任编委。编译馆设立在黑石山,位白沙镇东南十里,是典型的世外桃源,有独特的磐石500余座,形状浑圆,青苔挂壁,星罗棋布。明清两代在这里设立书院,自古就是读书胜地。台静农一家就此安顿,结束一年难民之旅。白沙镇距重庆270里水路,这里是长江上游第一个可以靠岸的水路码头。(笔者曾到白沙实地考察,并至江津档案馆、西南大学档案馆查阅档案。)1942年国立编译局迁重庆北碚,台静农未同往,后受聘位于白沙镇的国立女子师范学院。

现在回过头介绍柴德赓的情况。

1937年8月柴德赓送走台静农,11月好友郑天挺、魏建功等北大最后一批教授南下,行前魏建功以章草书写长诗一首,有句:

敌未受俘俘已献,缁衣墨面等轻尘。

边城亘古销忠骨,腹地从来窜懦夫。

……

豪情往日寻常见,直道当人拉杂催。

入梦天乡云作障,高台碐磳满尘埃。

廿六年十一月南行,书留纪念。

奉青峰我兄教正。弟魏建功,在北平独后来堂。

台静农、魏建功先后离平,柴德赓没有走,主要是辅仁是天主教会学校,成为沦陷后的文化孤岛,未直接受到日本人滋扰,教学活动仍可照常进行。直到1943年末学校校董变更,传曹汝霖将入会,柴德赓与陈垣私下商议南渡,离开辅仁另求他位。当一切商定布置完毕之后,消息走漏,校务长雷冕(德国人)以陈校长离校全校两千人师生何去何从为由力阻。1944年(甲申)正月初六柴德赓变卖财产,全家启程南下,临行前夜窗外破五的爆竹声声,夜不能寐,回想跟随陈校长治学十五年,写长诗一首,末两句:

冷落关河朔风烈,此行岂同寻常别。

明朝挥手从兹去,回首师门肠内热。

离开北平,一个月后柴德赓一家在洛阳落脚,任教育部洛阳补习班国文教员,并在第一战区长官司令部兼秘书职(其实两个部门都在一个大院,洛阳西工)。

1944年5月豫中会战开始,柴德赓随第一战区长官部撤离,徒步穿越秦岭,历时一个月到达西安。洛阳战败,战区改编,补习班停办,柴德赓正在走投无路之时,接到魏建功、台静农、李霁野三人联署信,邀他入川到国立女子师范学院任教。家书抵达万金,这通喜出望外的信札给他带来一线光明。

柴德赓一家继续西行,秦关蜀道,岷江金沙,9月中达白沙镇。

国立女子师范学院成立于1940年,由教育家谢循初任院长,罗季林任教务长,这是抗战期间教育部所辖唯一的高等女校。当时魏建功、台静农任国文系教授,李霁野任英语系教授。

辅仁旧友,他乡遇相,四人异常兴奋。

1938年台静农到达白沙的时候是36岁,1944年柴德赓到白沙的时候也是36岁。台静农先期抵达白沙,在这里等了柴德赓六年,世上的事就是如此巧合。

1946年4月6日拍摄国立女子师范学院全景(白苍山庄),照片由成都赵洁华提供

女子师院位于白沙镇南,相距五里山路,这里的地名叫“新桥”,现在还保留此称呼(当然桥已经变成高速公路的大桥)。自从女子师院在此建校,为了和沦陷区通邮方便,起名“白苍山庄”,大概是这里自然生态好,黑石山有白鹤、苍鹭种群栖息,往来山间。台静农和魏建功等人到达稍早,住在半山腰,柴德赓和方管(按:方管(1922-2009),安徽桐城人,中国现代作家、文学评论家,1938年起以笔名“舒芜”行)都是1944年秋入校,住在山下(照片右下方位置),柴方两家比邻,中间只隔一篱笆。每天晚上台柴二人都在方家煮茶品茗,深夜长谈,他们聊诗文古籍、掌故风土。

白沙有一条河叫驴溪,蜿蜒环绕,汇入长江。春天黑石山野花点缀,姹紫嫣红,秋季红橘挂树,万颗压枝。白苍山翠竹随风荡漾,女学生提着灯笼,脚踏竹箕,灯影伴着踢踏作响,如屋檐下的滴水形成一幅音画。

白沙远离战火,是抗战的大后方,即使日军轰炸重庆,炮弹也不会落到这里;这样就给了这些逸民隐士、读书人一个安静暇意的乐园。白沙地处内地,对外交通仅靠水路,物产丰富但文化不发达,中央编译馆、中央图书馆(藏书馆)和女子师院相继落脚,使千年小镇活跃起来,但是图书缺稀,女子师院连一整套二十四史都没有,还是当地名士富商邓蟾秋捐赠的,条件虽艰苦,精神颇乐观。

方管曾在《忆台静农先生》一文里这样记:

静农先生的宿舍在山腰,我和柴德赓先生的宿舍在山麓,我们常常夜谈,谈到夜静更深,提着灯笼踩着钉鞋回去。后来柴德赓先生有怀念诗曰:“从今寥落驴溪月,无复论诗夜打门。”所谓论诗夜打门,便是写的那时的事情。

在这样的环境下只有诗可以相配,当时台静农、柴德赓、方管有不少诗歌唱和之作,后来台静农的诗收入《白沙草》,柴德赓的诗收入《偶存草》,方管的诗收入《天问楼诗存》,三人诗集都已发表。

1945年8月抗战胜利后,教育部决定抗战期间西迁学校陆续复原,搬迁原址复校。女子师院是抗战中新建学校,不属于复原之列,学校迁址引起风波。当时行政院主张女子师院迁至东南区办学,首选南京,但是教育部最后发文是迁至重庆九龙坡战时交通大学校址。此事引起师生不满,希望离开四川,后来教部下达强制令,同意至九龙坡的师生重新登记,没有登记以自动离校论处,最后日期是1946年4月6日。台静农、柴德赓和方管都没有参加登记,三人成为棋盘上的弃子,被学校开除,只能自找门户。此时魏建功已经到台湾推行国语,台静农在等他的消息;柴德赓收到余嘉锡的来信,陈垣招他回师门;方管在等徐州学院黄淬伯(原女子师院国文系系主任)的聘书。昔日热闹的白苍山庄,人去屋空,冷寂下来。

5月8日柴德赓一家离开白沙至重庆,在那里等待长江客轮,拟先回浙江,再折北上。当时重庆都在往南京搬迁,江轮拥堵,一票难求,何况柴家大小六口。5月25日柴德赓独自一人返回白苍山庄,看望滞留在那里的台静农和方管,即兴挥毫:

五月廿五日,重莅白苍山庄,草木怒长,人事全非。晤静农、重禹,相见惊喜,几同空谷足音,感极赋此:

惊心草木无情长,回首弦歌不易哀。

流水高山君且住,天荒地老我还来。

42年后,方管撰写长文以纪念柴德赓诞辰80周年,取题《天荒地老忆青峰》,李贺的“天荒地老”句,二诗人用得恰如其分。柴德赓和台静农的感情至深,谁知这一分手,二人竟然相见不再。

这一年,台静农44岁,柴德赓38岁。

柴德赓离开重庆是6月15日,沿陆路出川,经广元、剑阁到秦岭,在西安换乘火车,沿陇海、津浦回到杭州。途中台静农有两通信致柴德赓,关切柴氏一家行程并告知自己出川已经在安排之中。

由于女子师院风波,柴德赓作为教师代表到重庆教育部找朱家骅(部长)力争诉求,后来学校扣除柴德赓的遣散复原费,当时白沙爱国富绅邓石士资助了女子师院很多教授离川盘缠,其中就有台静农、魏建功、周光午(周光召之兄)等,台静农拿到800元资助借给柴家,“青峰兄,你先行,钱就先拿去用”。台静农在6月16日致柴德赓信中言:

台大款,弟已通知卓如[夏德仪,后去台大任教],兄径可挪用,不必客气。

可惜的是1952年,在“土改”和“镇反”的合力之下,邓石士遭遇不幸,被镇压。

8月下旬柴德赓返回北平,仍然住在尚勤胡同。第一件事拜谒陈垣校长,打开聘书和聘约,聘为史学系教授(同时晋升的有张鸿翔、余逊)。直聘教授是柴德赓没有想到的,两年半前离开辅仁时只是讲师,当时陈校长表示“青峰以讲师名义出去太吃亏,有些对不住”。此次重返辅仁升了两级,是最年轻的教授。回到辅仁后柴德赓有诗句“昨夜沉吟思往事,疏星淡月了无痕”,概括了两年多的经历“神州万里轻来去,尚有人间未了缘”。

8月下旬台湾大学校长函聘台静农为台湾大学文学院教授,一块石头落地,台静农做赴台准备。

三

10月18日台静农一家从上海乘船抵达台北。从此台柴二人南北分离,海峡相隔,而二人的友情并未因此而阻断,仍保持了两年半的通信往来。当时魏建功受教育部委派,至台湾推行国语教育,光复前台湾一直是受日式教育,讲国语的人几乎没有,国民政府认识到文化教育要从语言开始,派遣一流的语言学家魏建功担当此任。两年内魏建功往返台北、北平多次,两地消息并不寂寞。

柴德赓回辅仁后,陈垣和文学院院长沈兼士多次表示,台静农在台大的聘约到期后(1947年)希望能回到辅仁。6月6日柴德赓致信(按:信札由台静农后人捐赠给台湾大学图书馆收藏,由友人抄录提供给笔者)台静农,言:

援师及兼丈仍盼兄北来,屡次询弟得台湾书否。弟与元白时时以此为讨论题目。兄无论来与不来,最好即覆陈沈二老一书。如能来,则一切困难务当力图解决。

收到来信台静农考虑再三,到台一年算是初步安定,全家再折腾到北平实属不易,于是婉辞陈沈二先生的恳请。

台静农到台大以后,住在台大宿舍昭和町五一一官舍。台静农将书斋名唤作“歇脚庵”,歇脚的寓意很明白,并没有打算多待。

1947年圣诞节,台大教师及家属32人在台北植物园欢度,有合影一张寄给柴德赓,背面有注:

三十六年十二月廿五日摄于台北之植物园,是夕静农大醉,与溥言、蔚菁至莹桥观碧水明月而归。其明年一月廿一日灯下静农记于龙安坡之“歇脚庵”,是夕席地轰饮时甚相念青公不已,因有联名书。

其中裴溥言、廖蔚菁二人原白沙女士院国文系助教,跟随台静农到台大做助教。“龙坡”是改名后台静农住宅的地址,已经去日本化,更名为“大安区龙坡里九邻”,“因有联名书”是指台静农收到辅仁同仁的联名信,笔者认为其中至少应有牟润孙和启功。

再说柴德赓,重回师门,春风得意,可以随时请益,聆听教诲,这对于一个处在上升期的中年学者来说至关重要,有这样的资源实属人生一大幸事也。此时仍留在陈垣门下的弟子,有柴德赓、启功、周祖谟、余逊(此为陈垣校长排序),当时被称为:“陈门四翰林”。

柴德赓开始审视自己的学术规划,要用十年时间写出“南宋史”,选这个题目当然和抗战有关;靖康之变,建炎南渡,偏安求和,崖山覆灭,这些历史大事件都值得认真研究总结。目标确定之后,要做的事情就是大量阅读,搜集史料。

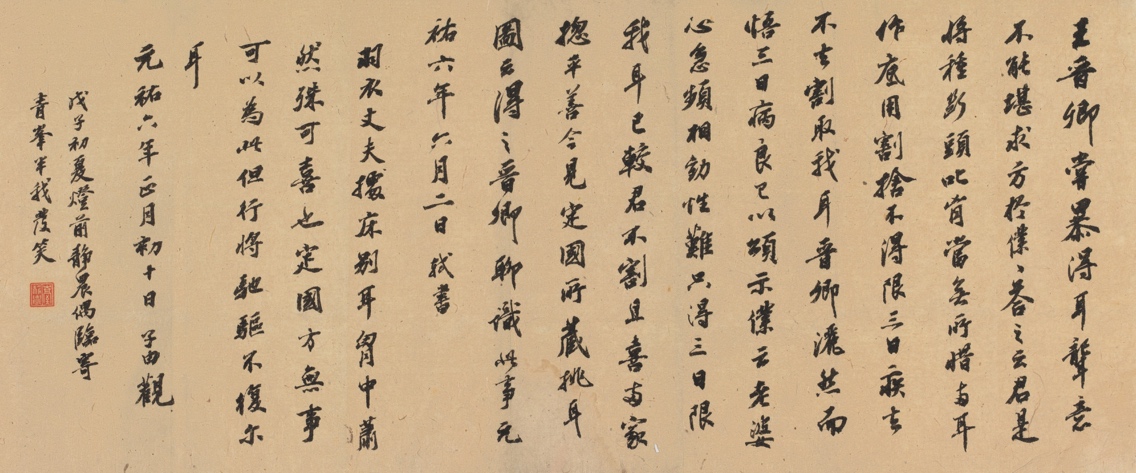

1948年初柴德赓以素册页征集师友墨宝,陈垣和余嘉锡各题写一签《青峰草堂师友墨缘》。册页征集墨宝的消息传到台北,台静农深感遗憾,青峰的《墨缘》应有一篇是属于伯简(台静农的字)页。5月魏建功从台北飞北平,带来台静农临《苏轼、苏辙〈王晋卿挑耳图〉跋》手卷,台静农认为虽然不能留墨于《墨缘》,但也不该缺席。6月1日北京的朋友在来今雨轩为魏建功夫妇接风,展开一览,无不交口称赞。柴德赓覆信,禀告北平师友近况附接风照片多帧:

台静农托魏建功带至北平临苏氏兄弟题《挑耳图跋》

日前得手教,并临苏氏兄弟法书,喜不自胜。援师及元白见之亦爱不忍释,此自是公论非弟一人之私好也。

台静农的墨宝柴德赓一直珍藏,甚至躲过“文革”一劫。

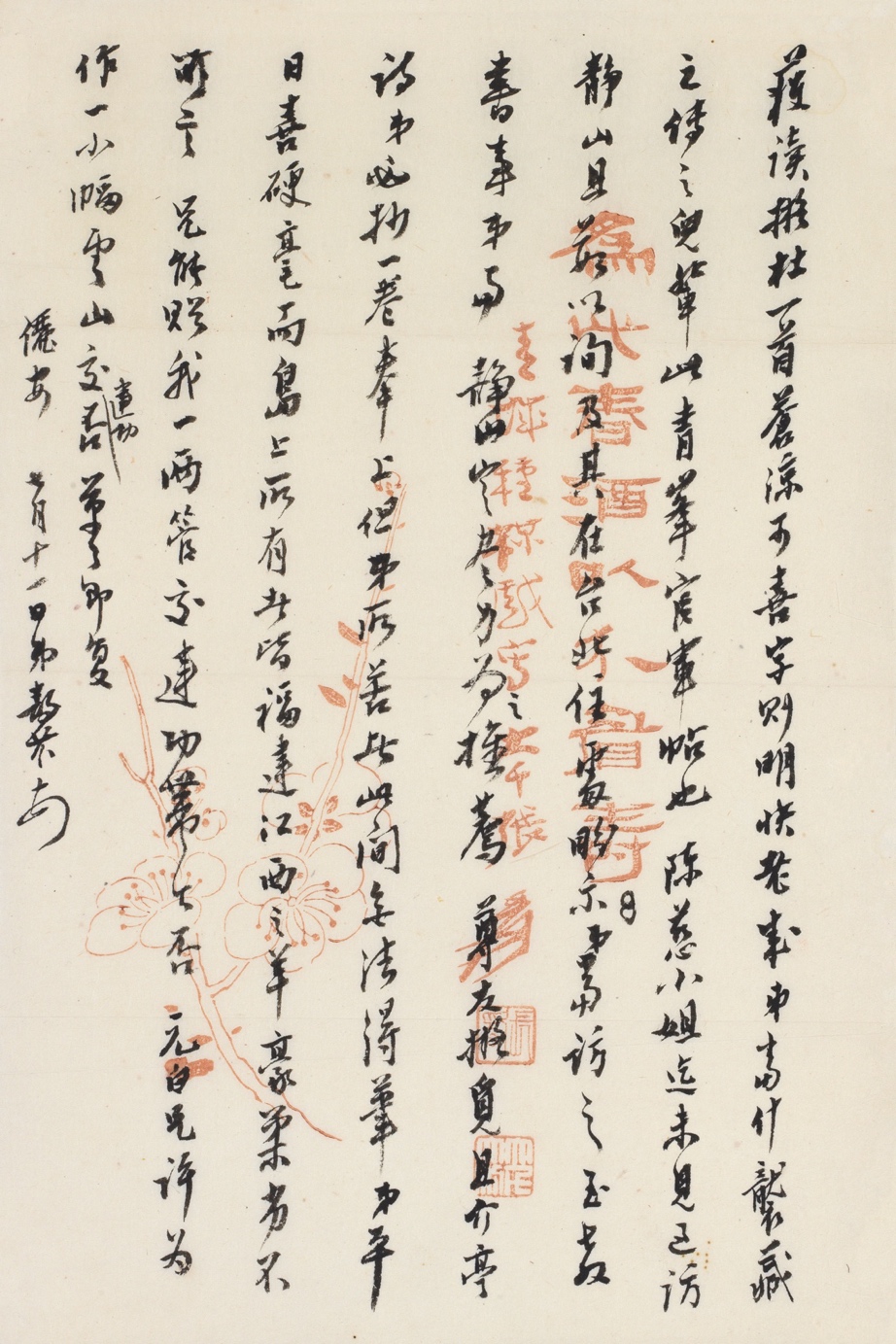

1948年4月国共内战升级,北平人心惶惶为前途担忧。柴德赓作诗一首,并抄录寄给台静农。

拟杜一首

官军阵略自堂堂,恒以城门作战场。

放眼江河无阻险,更将何语解天亡。

静农吾兄发笑,青峰呈稿。

诗人已经看到国军态势由攻转守,江山改变为期不远。台静农收到诗札,大为赞赏“诗书俱佳”。7月11日覆信:

获读《拟杜一首》,苍凉可喜,字则明快老成,弟当什袭藏之,传之儿辈,此青峰“官军帖”也。

如今“官军贴”尚存,由台大图书馆收藏。可惜图书馆不允许拍照留影,台公大赞青峰书法不能一睹真容,笔者愿望之一就是何时能亲眼目睹之。

台静农致柴德赓信札(自存)

柴德赓保存的台静农的最后一通信札写于1949年1月13日,到达北平时,想必陈垣、柴德赓、刘乃和(按:刘乃和(1918-1998),天津杨柳青人。中国历史学家、历史文献学家。1947年辅仁大学历史研究所毕业。辅仁大学讲师,北京师范大学教授。长期担任陈垣秘书)三人已经站在西直门内大街上,目睹天兵天将入北平。

1949年,国民政府退居台湾地区,大陆成立中央人民政府,隔海相望,天各南北,台柴二人谁也不知对方生活起居、教学研究的状态。

台静农和柴德赓的性格、兴趣十分契合,在外人看来他们都是儒雅且有风骨的知识分子。论诗文台静农喜欢屈原“吾将上下而求索”,鲁迅的“俯首甘为孺子牛”;柴德赓喜欢陆放翁“王师北定中原日”,顾亭林“君子之学,死而后已”;这对于构成平生旨趣起决定作用。他们二人,文史双通,诗书兼备。柴德赓最喜明清之际遗民学术,熟悉南明史事,他给白沙的学生灌输这些遗民思想,学生回忆他讲课:“吾师及论南明史事,慷慨激昂,义气凛然,忠义之士,宛然如生。”台静农在白沙时也研究南明史事,用擅长的小说体写成《亡明讲史》(2020年根据手稿整理出版)。知识分子的气节在他们身上可以看到,这和鲁迅对台静农的影响、陈垣对柴德赓的影响不可分割,这种影响是文化上的,通过学术的载体传播,薪火相传,连绵不绝。

柴德赓和台静农于辅仁、白沙两度同事,一生为友;虽然两岸阻隔,但亦心心相通。1949年5月19日国民政府颁布台湾戒严令,直到1987年7月15日解禁,历时38年,此间台静农的鲁迅研究被迫停止,因此学术基本处于停滞状态,他在台大中文系开“大一国文”,“中国文学史”,“小说研究”等课,有专著《中国文学史》(60万字),文学史也止于元杂剧,不涉及明清小说、民国文艺,这是有意避讳。两岸三地,若论鲁迅研究,台静农本应是领军人物,“左联”的出现晚于“未名社”。在白色恐怖笼罩下,他还是安分地坚守可以触及的文学阵地。李敖曾讥讽台先生,到台湾后学术论文每天只写19个字,这是他的极端偏见,对台静农根本不了解。

1968年台静农辞去台大中文系系主任,保留教授职,退休生活以书法创作为主,直到不能执笔。台静农的书法在台湾称为第一笔,重要书斋、出版物都由他题写,这点有些像北京满城尽是瘦金体。1985年2月《静农书艺集》出版,他托人带到北京送给启功。启功收到画册大赞台先生书法四体兼备,其倪元璐笔势,真假难辨,无人可攀。后来陈璧子(笔者祖母)去看启功,谈及台静农有消息并示《书艺集》,已经是京城第一笔的启功说:“台先生在,我的字不敢拿出来。”

1948年12月陈垣、柴德赓和北平的友人们没有选择离开,他们抛弃一个腐败、独裁的旧政权,在等待一个新社会的到来。

1951年2月柴德赓参加北京市民主党派、教授赴中南区土改参观团,3月12日在回北京的火车上读到一份香港《周末报》,有报道台湾消息。当日的日记言:

3月4日上午0时到6时止,台北匪警突击检查,逮捕了男女400余名,并未宣布理由,全台人民更加惶惶如也。因念老友台静农不止。

此时台湾正处在白色恐怖的生活之中,柴德赓深为台静农担忧及惋惜。

留在大陆的柴德赓,经历了1950年辅仁大学收归国有,由陈垣聘任的教授变成国家干部编制下的教育工作者;1952院系调整辅仁并入北师大,1955年又被调至江苏师范学院任教。

在苏州报到后,临时住在单身宿舍,夜深人静,柴德赓回忆起白苍山庄的油灯,和台静农、方管彻夜长谈的情景,从学术到时局,从师友到家庭。日记有言:“忆昔年寓居白沙光景,与舒芜比邻而居,灯火相望,今则两楼危坐,枫叶萧瑟,良夜迢迢,未尝不念及平生故人也。”柴德赓决定给白沙的老友各写一信,吴白匋(南京)、方管(北京)、章佩瑜(广州)的写好后,想到了台静农应该写,相去九年,如今安否?但是临下笔时,他的手抖动不能握笔,他意识到这个念头有“通敌”嫌疑,还是留在心里回想追忆吧。

从1948年到1960年的13年中,柴德赓竟然没有写过一篇学术论文,陈垣严格训练下的考据工夫成为被批判的对象,他无从下笔讨论那些热门历史话题;另一方面政治运动的发言稿、决心书、检讨书不停地写。1957年尚钺(时任人民大学教授)曾到苏州考查清代资本主义萌芽期碑刻,此后尚柴二人交往很多,1960年批判尚钺学术研究中的修正主义,领导责柴德赓写批判稿,万字大批判稿写了三份(都有保留)。大陆政治运动不断,每次运动都有交代、表态和总结,履历表中总有一项是“台湾的社会关系”,这个栏目下台静农的名字始终置顶,那个时代有海外关系一律视为反动的社会关系,但是不如实交代又是不忠诚老实典型。

1970年1月23日柴德赓死于苏州尹山湖农场,那时还没有到62岁。一周前他还给刘乃和写了一通信,这是他生前最后的文字并奉援庵师89寿诗,用笺纸抄录:

红旗高举敌心惊,人寿又逢五谷登。

地转天旋四十载,瓣香终不复平生。

今年正处于备战之际,回首立雪程门忽及四十载,中怀感奋,非小诗所能达,聊布寸心,遙申颙祷云尔。受业柴德赓呈

在柴德赓生命的最后时刻,惦记的是老师,他从1929年到北平读书的时候,还是一个踌躇满志的青年,虽然此时正在接受“文革”的审判,但老师的教诲犹在隔日。立雪程门四十载,这个出自他最熟悉的《宋史》掌故,漫长时间把它压缩而提炼,叫作“故事,;故事写到书里就成为了“历史”。这个故事可以安抚他,用一生追随老师的这个精神上安慰,来治愈“文革”所造成的心灵上的伤痛,这里留下了历史痕迹。

柴德赓的去世并没有告诉陈垣,老校长一直挂念弟子,常喃喃发问:“青峰解放没有?”1971年6月25日陈垣校长亦驾鹤西去,《人民日报》为此发了讣告,这则消息辗转到了台湾地区,台静农得知非常悲恸,“老师不在了”。当时“史无前例”的革命仍在轰轰烈烈,大运动中套着各类小运动,每当有滞后的消息传到海外,都是一声声痛惜哀叹,“大陆怎么会折腾成这样!”直到1976年十年浩劫结束,两年后开了三中全会“以经济建设为中心”,国家才步入正轨。

1980年陈垣诞辰一百周年,北师大准备学术报告会和出版纪念文集,刘乃和是筹备组负责人。当时还没有三通,台湾方面联系不到。香港中文大学的牟润孙于会议前到达北京,那一年6月他到西四能仁胡同36号看望师妹刘乃和。刘先生向学兄介绍了陈垣校长和柴德赓的最后时刻,她从书架上取下1970年的台历,翻到1月23日,她在这一天做过记号,这一页翻阅过很多次已经发黄,在台历左侧写有:

从此人天隔死生,哭君涕泣不成声。

别来三载音容在,风雨横摧吴郡城。

良师益友卅余年,回首前尘话万千。

知否励耘深系念,忍将无恙告师前。

一九八〇年一月书十年前旧作。青峰吾师逝世十周年。

听后,牟先生取下眼镜,用手帕擦拭很久。

牟润孙回到香港后和台静农联系,告知到北京陈垣校长纪念活动准备情况,并介绍柴德赓的最后岁月及陈璧子(在北京逗留期间见过面)在北京的近况。

1982年《励耘书屋问学记》(陈垣先生诞辰百年纪念文集)出版,刘乃和托人转送台静农一册并附长信,刘乃和认为老师和柴先生的最后情况,应该由她正式写一封信呈报学兄。台静农并没有见过刘乃和,刘进入辅仁是1939年,大学本科是柴德赓的学生,后来读历史所又是陈垣的研究生,正式成为陈门弟子。1947年台静农听说刘乃和专攻米元章,曾临一幅《蜀素帖》拟送“刘小姐”。

台静农收到刘乃和赠书及长信后覆:

励耘师及青峰兄逝世,亦曾有友人见告,初不知在同一年,师友凋落,不胜伤感。

虽然已经过去十几年,回首还不免阵痛,毕竟有过深厚感情。

台静农过世于1990年11月9日,那年他88岁,算是高寿,此时相去柴德赓去世已经20年。就在这一年初,他搬出居住44年的温州街18弄6号,迁至25号,虽然近在咫尺,但旧址难舍,心有积虑,高龄老人不宜迁居,不久便病重住院。出院后台静农致李霁野一信,算是最后道别,这一年李霁野来函五通,均未及作覆。

台静农先生去世前三年,他的杂文集《龙坡杂文》出版,这里见证了他到台湾40年的历程;后来他整理了诗集《白沙草》、《龙坡草》。

老去空余度海心,蹉跎一世更何云。

无穷天地去穷感,坐到斜阳看浮雲。

这是台静农给自己人生的总结。

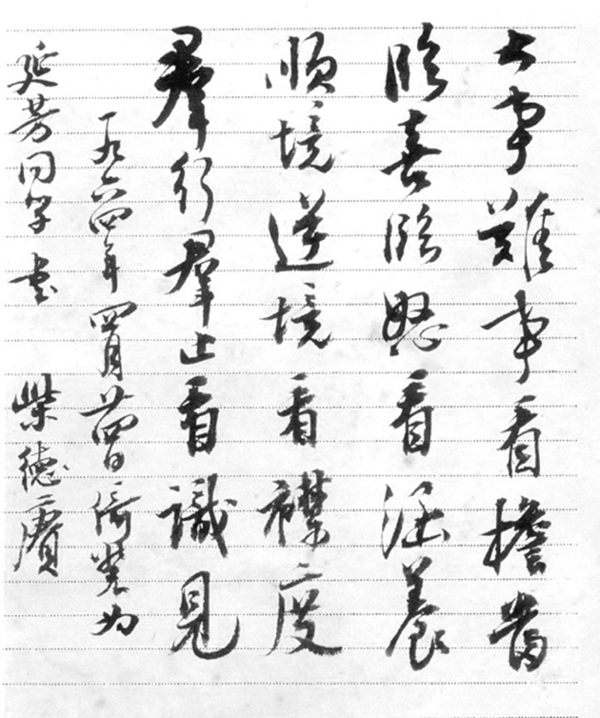

2015年大陆版《台静农全集出版》,《地之子》卷插页有一幅台静农书《大事难事》篆书立轴:

大事难事看担当,逆境顺境看襟度。

临喜临怒看涵养,群行群止看识见。

曾于励耘书屋壁上见东塾先生以篆法书此数语,静农。

东塾先生,即陈澧,晚清学人。“励耘书屋壁上观“,那至少为1937年以前之事。台静农的这幅篆书条幅现由他的学生彭毅先生收藏,写于何时已不可考。

无独有偶,柴德赓曾经两次录写此四句。第一次是写给还在北大物理系读书的三子君衡,据1962年5月30日日记,与君衡谈为人之道,“为书陈兰甫格言以勉”。

第二次是1964年4月柴德赓准备到北京参加二十四史点校工作,临行前历史系学生华延芳拿出笔记本,请柴主任题字留念,柴德赓写的也是这四句,附言“一九六四年四月廿四日,倚装为延芳同学书”。后来柴德赓的这幅《修身》抄,萧山临浦第一小学校做成大型石刻,置于校园之内;这里是柴德赓读初中一年级时的母校,在那里正好遇到蔡东藩执教历史课。

柴德赓书赠华延芳

台静农和柴德赓在不同空间生活,写给学生的勉励都是同一个内容,二人的思想境界为什么如此吻合呢?师出一门就是答案,老师的教诲一直铭记。

1944年9月柴德赓的长公子柴祖衡就读白沙女子师院附中,同班有台静农的长子台益坚,魏建功的长子魏志,巧合的是三人都是1932年出生,父辈的交往,使三人亲密无间。某日兄弟三人在一起玩耍,以“手势”决定谁出局,退出比赛,一起喊“手心手背,单奔儿我倒霉”,但是柴祖衡是用日语说的(因为在北平读小学是日本教材,日常游戏用语都是“瓦达西哇”わたし,此时他不知普通话如何表达);于是引得台益坚和魏志捧腹大笑,“你这个小日本。”

1946年台益坚到了台湾,后毕业于台湾大学外文系,赴美读博,先后任波士顿大学、麻省理工教授。魏志和柴祖衡到北平后,二人初中毕业进了公安学校,没有继续深造,后成为公安警员、警官,直到1992年以警监职离休。1999年柴祖衡赴美探亲,从加州圣何塞(San Jose)飞波士顿(Boston),专程看望阔别42年的发小,完成一个夙愿,二人在地球的反面相见,谈论的都是地球正面的白沙往事,老一代的友谊到第二代还在延续。2010年柴祖衡患上肺癌,不久去世。正像他们三人“单奔儿我倒霉”一样,“瓦达西哇”先行一步。

柴念东

二〇二二年五月三十日,写于北京草之堂。

致谢:在撰写本文时,收到台湾阳明交通大学博士生许霖提供“台湾大学图书馆收藏台静农生前信札”抄件,以丰富文章的内容,在此感谢。

参考文献

1、罗联添《台静农先生学术艺文编年考释》,台湾学生书局2009年版

2、夏明钊《台静农传略》,《江淮文史》,2001年第3期

3、何荣昌等《百年青峰》,苏州大学出版社2007年版

4、柴念东《柴德赓来往书信集》,商务印书馆2018年版

5、柴德赓相关档案资料及文献

6、方管《舒芜集》第八册,河北人民出版社2001年版

7、台湾大学图书馆“台静农生前保存信札”抄件

8、黄乔生主编《台静农全集》,海燕出版社2015年版

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司