- +1

耿昇|薪火相传二百年——法兰西学院“汉学讲座”回望

二百年前的1814年(清嘉庆十九年),法国的法兰西学院在西方大学中首开“汉学讲座”,至今未曾中断;之后在1910—1960年代,又开设了“西域史讲座”,作为“汉学讲座”的补充。二百年间,共有十一位教授担任两个讲座的讲席。他们既是法国汉学界薪火相传的掌舵人,又培养了许多日后名扬汉学界的新星,还组织撰写出版了大量誉满学术界的汉学刊物和汉学名著,创建了多所具有鲜明时代特征和创新价值的汉学研究机构,积累了丰富的泽被后人的汉学研究资料,为西方汉学的发展和中法文化交流做出了卓而不群的贡献。尤其是伯希和对于西域历史、语言和考古诸学科的授课与研究,解读了西域多种已消逝的语言文字,复活了许多已经湮灭的文明,从而促进了西域史的国际研究,使之从一种“绝学”而成为一门显学,同时有力地促进了中国学者自清末以来兴起的西北史地研究的发展,甚至也促生或促进了中国敦煌学、西域学、蒙古学、突厥学、丝路学等学科,使它们成为了学术研究中最早中外接轨的学科。本文转载自《南国学术》2014年第4期。

二百年前的1814年(清嘉庆十九年),是法国历史上极为重要的一年。在政治方面,发生了波旁王朝的路易十八世(L. S. Xavier,1755—1824)成功复辟,波拿巴王朝的拿破仑(N. Bonaparte,1769—1821)皇帝被放逐到意大利的厄尔巴岛;在学术文化方面,重大的事件则是法兰西学院创设了“汉学讲座”,这是“汉学”首次进入西方大学的殿堂。二百年来,尽管该讲座数易其名,但延续至今,从未中断。它不仅影响了欧洲及整个域外的汉学研究,而且也促进了东西方的文化交流与互相理解。

一、“汉学讲座”在法兰西学院的创办

法兰西学院具有悠久的历史,其前身可以追溯到国王路易十三世(Louis XIII,1601—1643)于1609年奠基的“高卢皇家学院”。1772年,该学院对讲座教席重新分配之后,逐渐形成了现今的建制。尽管法兰西学院自草创伊始便以“有教无类”(Vocationā tout enseigner)为宗旨,但直到18世纪末,该学院的东方语言讲座在古典语言文学方面仅限于突厥语、波斯语、古叙利亚语、阿拉伯语、希伯来语。因为,这几种语言被认为是东西方交流的中介。而印度、中国的语言文学,并未纳入该学院的教育大纲中。

1814年,法兰西学院的阿拉伯语教授萨西(S. d. Sacy,1758—1838)经过多方游说和周密安排,出版了自1776年起就陆续推出的由入华耶稣会士们撰写的《中国杂纂》第17卷;并利用这种有利的气氛以及他在法国“东方学”界的声望,推动法兰西学院教授委员会于1814年12月11日作出决议,在该院开设“汉语和鞑靼—满族语言文学讲座”(La Chaire de langues et littératures chinoises et tartares-mandchoues,通称“汉学讲座”)课程,由年方二十七岁、虽未到过中国但却对中国医学有研究的雷慕沙(A. Rémusat,1788—1832)执掌教席。

法兰西学院开办“汉学讲座”,是西方第一次将汉学引入有“文化金字塔”之称的大学。它之所以在法国而不是在欧洲其他国家出现,既与法国对东方的兴趣有关,也与法国对开展中法文化交流的热切愿望有关;因此,法国在西方汉学史上创造了多项“第一”。1253年,法国国王路易九世(Louis Ⅸ,1214—1270)派遣方济各会士鲁布鲁克(G. d. Rubrouch,约1215—1257)出使蒙元帝国,鲁布鲁克的出使报告属西方最早有关中国国情诸方面的著作。1685年(清康熙二十四年),法国又派遣六位号称“国王的数学家”的耶稣会士入华,在北京组建了一个小小的“法国传教区”和“法国科学院”,为推动法国对汉学研究的更大兴趣起了巨大作用。这种具有王家钦差身份的科学家传教士入华,在西方亦属首例。1822年,西方的第一个亚洲研究学会——法国亚细亚学会成立,并发行出版会刊《亚细亚学报》,延续至今。1890年,法国与荷兰联合创办西方第一份国际汉学期刊《通报》,持续至今。1920年,由法中两国总统为最高赞助保护人,利用庚子赔款,在法国成立了西方第一家汉学研究所(当时归属巴黎大学,现已划归法兰西学院),并陆续建成了西方最好的汉学图书馆,出版发行高水平的“汉学研究所文库”“汉学研究所丛刊”,至今延续。1840年,法国教育部组建东方现代语言学院并于1843年开设汉语课程,早于西方其他大学汉语教学课程的开设。在法兰西学院“汉学讲座”的影响和带动下,俄国于1851年,荷兰于1875年,英国于1876年,德国于1912年,相继把汉学列入大学课程。

法兰西学院“汉语和鞑靼—满族语言文学讲座”从雷慕沙始,到沙畹(E. Chavannes,1865—1918)逝世止,维持了104年。此时,清王朝已经灭亡,中国进入到民国时代,“鞑靼—满语”不再有理由于该讲座中继续存在了。因此,当马伯乐(H. Maspero,1883—1945)于1921年执掌该讲座的教席时,便将该讲座易名为“汉语言文学讲座”。此后,该讲座的名称虽数次变化,但讲座人始终被称为“汉学讲席”。尤为可贵的是,无论世界政局发生什么变化(诸如动乱、战争、冷战),也无论法国经历政治动荡还是经济危机,甚至还与中国有过几次冲突和战争,该讲座却始终不受干扰,不仅顺利坚持下来,而且始终处于发展之中。

在法兰西学院二百年的“汉学讲座”史上,先后共有九位汉学家执掌教席。第一位是雷慕沙,于1814—1832年执教。第二位是儒莲(S. Julien,1797—1873),于1832—1873年执教。第三位是德理文(H. d. Saint-Denis,1823—1892),于1874—1892年执教。第四位是沙畹,于1893—1918年执教。第五位是马伯乐,于1921—1945年执教,将讲座易名为“汉语言文学讲座”。第六位是戴密微(P. Demiéville,1894—1979),于1946—1964年执教。第七位是石泰安(R. A. Stein,1911—1999),于1965—1981年执教;他是该讲座中唯一一位精通汉藏两种语言和文学的教授,将讲座易名为“中国社会史研究:制度与观念”。第八位是谢和耐(J. Gernet,1921—2018),于1975—1991年执教;他是考据派汉学与近代汉学之间的过渡人物,将讲座易名为“中国社会文化史”。第九位是魏丕信(Pierre-Etienne Will),于1991年开始执教;他是率领法国汉学界走向近代中国史学研究的代表人物,将讲座改名为“中国近代史”。

由于“汉学讲座”开办后形成了轰动效应,法兰西学院在1910年代、1960年代又单独为伯希和(P. Pelliot,1878—1945)和韩百诗(L. Hambis,1906—1978)两位教授设立了“西域史讲座”,以作为“汉学讲座”的补充。二百年间,这十一位教授既是法国汉学界薪火相传的掌舵人,又培养了许多日后名扬汉学界的新星,还组织撰写出版了大量誉满学术界的汉学刊物和汉学名著,创建了多所具有鲜明时代特征和创新价值的汉学研究机构,积累了丰富的泽被后人的汉学研究资料,为西方汉学的发展和中法文化交流做出了卓而不群的贡献。

二、“汉学讲座”中各具特色的九大讲席

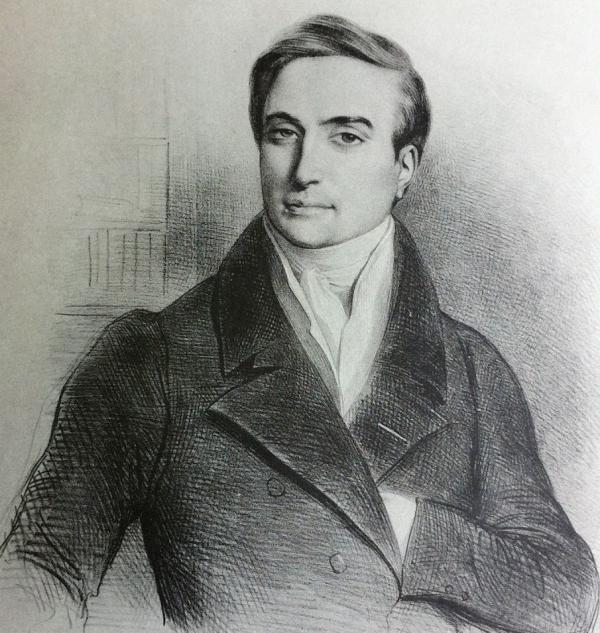

(一)首开中国语言与文学讲座的雷慕沙

雷慕沙是在答辩通过一部有关中国医学的博士论文(1813)后才触及汉学的,之前曾写过一本有关鞑靼语—汉语的小册子《汉文简要(中国语言文学论)》(1811)而被人重视。1815年1月16日,“汉语和鞑靼—满族语言文学讲座”在法兰西学院隆重开讲。

自18世纪入华的耶稣会士们以来,西方人都认为属阿尔泰语系通古斯语族的满语语法、句法结构更接近西方语言,更容易理解,因而可以通过满文版本来诠释汉文文献。雷慕沙当时能够依赖的唯一工具书,是入华耶稣会士马若瑟(J. d. Prémare,1666—1736)在1728年编写于广州的《汉语语法札记》。之后,出版了他的第一部重要著作《中华帝国通用语言——官话》,这是西方研究人员所拥有的第一部真正可供实用的汉语语法书。1816年,雷慕沙曾奉命编写《法国皇家文库所藏汉文书籍目录》,但最终未能完成。他把大部分论文均收入了其论文集《亚洲论集(1825—1829)》中,其中有一系列对于亚洲语言和历史的研究。

雷慕沙如同其时代许多汉学家一样,特别关心中国与周边文明的关系。他从事了一种被戴密微戏称是“传染病式的”汉学研究,即从中国的近邻开始,逐渐由近及远地研究中国。在他死后,他译注的法显(334—422)《佛国记》于1836年付梓问世。该译注本荟萃了大量精辟的内容丰富的考证,使西方人首次对佛教有了一种较为公正的概念。在这之前,由于入华耶稣会士们的蔑视和不理解,佛教在西方一直受到攻击。另外,人们也可以从中发现较为丰富的古代印度乃至整个古代亚洲的历史、地理和汉文资料。或许,这也是促使雷慕沙将其主要精力用于对《佛国记》这样一部著作进行深入探讨的原因。在19世纪初,法国汉学学派中有着这样一种倾向:从中国与其他亚洲国家乃至全世界其他地区的关系中考察中国,进而去发掘有关世界史的汉文资料,而不是为了从内部研究中国本身。有人曾经抨击这种汉学的“表面”观念。这种汉学的目的,实际上并不在于专门研究中国,而更在于寻找欧洲人自己文明的起源。这就是拉丁学家—汉学家学派的特征。因为,当时欧洲的东方学家,实际上都是拉丁学家;欧洲的东方学研究,是为了寻求自己历史的发祥地。

1832年,雷慕沙被霍乱夺去了生命,享年44岁。

(二)脾气暴戾而又学识渊博的儒莲

雷慕沙逝世后,其门人儒莲于1832年接替他主持同一讲座,并一举成为当时欧洲最著名的汉学家。

儒莲本人虽是雷慕沙的亲炙弟子,但其研究领域却与雷慕沙大相径庭。在青年时代,儒莲就受到了基础扎实而又多方位的教育。他既学习过希腊文,也研习过阿拉伯文、希伯来文、波斯文、梵文等东方语言;投在雷慕沙门下后,又学习汉文、满文。他的最早作品之一,便是将《孟子》的满文译本译为拉丁文(1824)。在法兰西学院的教学中,儒莲放弃了用系统的方法讲授汉语语法的做法,而是更喜欢诠释文献,以便归纳性地从中得出主要的汉语结构规则。其于1864—1870年写出的《根据字词位置来看汉语新句法》一书,便是他精益求精和具有敏锐洞察力著作之范例,至今仍有学术价值。

儒莲在翻译领域中的贡献也是巨大的。他不仅翻译了《大唐大慈恩寺三藏法师传》(1853)和《大唐西域记》(1857—1858),而且,这些译着通顺的句法是在没有任何现代参照手段背景下完成的。他有关梵文词的汉文对音著作《入门》(《方法》,1861),是在他根本不知道诸如《翻译名义大集》(Mahāyutpatti)那样的梵—汉文辞书的处境下写成的。儒莲对于玄奘(600—664)的研究,又导致他根据中国的《出曜经》而译注了三卷本的《〈出曜经〉:印度的故事与寓言》(1859);根据《图书集成·边裔典》中有关突厥的历代资料编译成《突厥史料》(1864)。他还于1869年出版了《中华帝国的古今工业》,为法国的养蚕业主提供了中文著作的法译本;写了一部有关中国瓷器制作技术的著作《中国瓷器的历史与制造》(1856),是供法国制造瓷器的塞夫勒(Sèvres)作坊的工匠们使用的。

儒莲对于中国俗文学著作颇感兴趣。在19世纪,俗文学在中国的学术文化界是被鄙视的,但它们对于理解中国人的思想精神状态却是非常有意义的。儒莲翻译了元杂剧《灰阑记》(1832),这启发了德国戏剧家布莱希特(B. Brecht,1898—1956)创作的《高加索灰阑记》;他完整地重译了《赵氏孤儿》(1834),并附有全部曲子。他所有译着中最享有盛誉者,是死后才出版的《西厢记》。他还翻译了一批具有公式化大团圆结局的小说,如《白蛇传》(1834)、《平山冷燕》(1860)、《玉娇梨》(1864)等。儒莲坚持研究介绍中国的话本作品,一方面是这些体裁更符合欧洲人的趣味,另一方面也是想向法国公众揭示某些为欧洲人所无法亲眼目睹的风尚。

儒莲虽是19世纪中叶欧洲无可非议的汉学大师,但他那令人生厌的性格如同其无可挑剔的学问一样闻名于东方学界。他嫉妒、暴躁、易怒,大权独揽并排斥所有竞争对手。他既担任法兰西学院的教授,并长期掌握学院的行政权(1854—1873年间);还兼任东方语言学院的教授和国立图书馆副馆长。法国东方语言学院汉语讲座讲席安东尼·巴赞(A. Bazin,1799—1862)逝世后,儒莲为了阻止他不喜欢的人接替这一职位,竟然自己兼职达六年之久。如此多的兼职,在法国是不常见的。纪尧姆·鲍狄埃(G. Pauthier,1801—1873)曾与儒莲一同投在雷慕沙门下,成为同窗学友,由于在汉学研究方面学问平庸,后来不断被儒莲所嘲笑。1894年,法国著名汉学家考狄(H. Cordier,1849—1925)在《通报》中发表了《汉学研究(1891—1894年)》一文,其中对儒莲的评价是:“儒莲……未能留下像人们怀念其师雷慕萨那样令人钦佩的记忆。他当然是一名大学者,但他的个人缺失(我敢说这是他身上天生的某种嫉妒情感)给法国汉学造成的灾难,也只能由他投向汉学研究领域的光芒来勉强遮掩……儒莲是法兰西学院的教授,在巴赞和毕瓯(Biot)逝世后,经过四十年的施教,却极少能培养出准备为本学科发展或增加汉学家数量而奋斗的人……儒莲的事业确实是一项伟大的事业,但这仅仅是他个人的事业……尽管这一切使他个人和我们国家无尚荣光,但没有人认为儒莲是一位充满道义责任的教授,他未能于其学生中培养出能继承或革新其传统的接班人。一名大师不应将其学生视为竞争对手,而是要作为继承人。儒莲的人格没有其学问那样高大。”这一评价,被当时的法国汉学界所普遍接受。

(三)汉学家资格受人质疑的德理文侯爵

当儒莲于1873年逝世后,他的学生德理文侯爵于1874年接替了他的位置。尽管德理文的头衔多得令人眼花缭乱,曾担任过法国科学院金石和铭文学院院长,获得过法国“荣誉骑士勋章”,但在汉学史上却是一个不为大众熟悉的人。

其实,德理文在1850年就写过一本有关中国的著作;次年又与人合作,完成了毕瓯(E. Biot,1803—1850)有关《周礼》译注本的遗作;1849年,由安东尼·巴赞介绍,他加入了法国亚细亚学会。1869年,他代替儒莲担任东方语言学院的教席。在1874年6月1日正式受命执掌法兰西学院的汉语和汉学讲座教席之前,他实际上已把该职位控制在自己手中了。这使觊觎该职位的自中国返归的原巴黎外方传教会传教士童文献(P. Perny,1818—1907)神父大为不满,到处散发传单,攻击德理文不称职,声称“德理文侯爵绝对无能力讲汉语,更不能用汉文书写六行文字或自汉文翻译”,所翻译的《离骚》也是由德文本转译的,并且还使用了“捉刀人”——华人助教李少白。

德理文是欧洲最早关心中国诗歌的汉学家之一。在此前欧洲人的心目中,中国诗歌只是一些毫无生气的文字符号,入华耶稣会士们也完全忽略了这门学问。德理文翻译了《唐诗》(1863)、《离骚》(1870),使之在法兰西第二帝国贵夫人们的沙龙中颇受青睐。他还将《今古奇观》中的十一个传奇故事译作法文,解释摘引于《今古奇观》中的民间故事成为他在法兰西学院授课的一大部分内容。他以马端临《文献通考》中有关东裔与南裔民族的两部分内容编译了一部巨著《中国藩部民族志》(1867—1883),并以此书荣膺法国科学院金石和铭文学院的“儒莲奖”。其他有关中国的著作还有:以中国《授时通考》编译的《中国人的农业与园艺术研究》一书,介绍了可以有益地引入西欧与北非的中国植物、动物和农技(1850);《面对欧洲的中国》,叙述了1858—1860年英法联军对中国的侵略(1861);《中华文字全本》(1869);《苗子民族志》(1873)等。1878年2月8日,当选为法国科学院金石和铭文学院院士,达到其学术生涯的巅峰。

汉语教学与汉学研究并非是德理文真正喜欢的职业,他实际上是通过一部与中国没有任何关系的著作而留名后世的——发展了“可操纵梦”的理论。每天清晨,他都会把自己夜间所做的梦记录下来,采取半匿名形式出版了《梦与操纵梦的手段》(1867),弗洛伊德(S. Freud,1856—1939)在其《梦的释义》(1899)一书中多次提到德理文。所以,尽管他一生中获得过属于“汉学家”的众多荣誉,但在法国人心目中,一直把他视为“精神分析法”的先驱。

(四)进入近代学术风格的汉学大师沙畹

1893年,沙畹于接过了于上一年逝世的德理文的教席职位。沙畹的继任,开创了法兰西学院新型一代汉学家的先河。与过去那些只会读汉字而无法流畅地讲汉语,并且也没有机会莅华作实地考察的汉学家不同,沙畹是第一个长期在中国生活,在中国长时间从事过学术考察和考古探险的人。他不仅精通中国古代汉语,而且也能用现代汉语表述。以至于1917年中国加入协约国一方参战时,他参与了对中国代表团的接待。代表团成员之一,就是先后担任过清政府皇族内阁协理大臣、袁世凯政府的国务卿、北洋政府总统的徐世昌(1855—1939)——当时还接受了巴黎大学授予的名誉博士称号。正是从沙畹这一代人起,巴黎才被誉为西方的“汉学之都”。从此之后,“学汉学,到法国”的口头禅便广泛流传于欧陆学术界。

沙畹出生在瑞士汝拉山区一个新教徒家庭,从小就有一种苛刻以至于发展到谨小慎微的职业道德。在宗教战争期间,他自瑞士移居法国。因为沙畹、戴密微均出生在瑞士汝拉山区,马伯乐也曾在那里生活过,因而被归属于法兰西学院“汝拉山区”派教授的世系。沙畹在巴黎高等师范学院接受了高等教育,时任校长是一位古代艺术史学家,他将沙畹引向了研究中国的方向。受当时法国最时髦的唯科学主义、唯历史主义的影响,沙畹出版的第一部著作是与日耳曼学家夏尔·安德勒(C. Andler,1866—1933)合著的《康德自然科学的形而上学第一本源》(1891)。1889年,二十四岁的沙畹以法国公使馆自由随员的身份来到北京,一住就是三年,利用充足的空闲时间,跑遍了上海及中国东部许多省份,到处搜集中国的石雕资料,撰写了《中国两汉时期的石雕作品》(1893)。其间,在一位中国师爷的帮助下,翻译了司马迁的《史记》,译着著手稿至今仍典藏在法国吉美博物馆

由于沙畹既有深邃的语言学天赋,又得益于儒莲的施教,所以,只有二十八岁的他,在好友印度学家傅舍(A. Foucher,1865—1952)的帮助下,成功接任法兰西学院的“汉学讲座”讲习。自从回到巴黎后,他的另一位挚友,也是印度学家的列维(S. Lévi,1863—1936)使沙畹的注意力离开汉学研究,转向翻译研究印度历史所必不可缺的汉文佛教资料,并且几乎成了他的全部工作内容。于是,人们看到沙畹接二连三地发表了一系列有关中国、印度和赴西域求法的高僧传的译注本,以及《佛教取经人的旅行记》(1894)、《悟空行记》《宋云行记》的法文译注本。特别是三卷本《汉文三藏经中的五百个故事和寓言》(1901—1911),成了世界民俗学比较研究的珍贵资料。

1907年,为了完成在中国北方诸省(东三省、河北、山东、河南、陕西、山西)的考古使命,沙畹重返中国。在这些地区,尤其是在龙门和云冈石窟,取得了考古、题识、石刻资料方面的重大收获。在这次旅行中,沙畹还登上泰山,为此写成了一部权威性专著《泰山:论中国的山岳崇拜》(1910年,书后附有一篇《中国的社神》,开辟了研究中国古代宗教的一条新途径)。在考察中,他的弟子阿列克谢耶夫(V. M. N. Alexeiev,1880—1951)一直陪同,后来成了苏联汉学界的领军人物,曾当选苏联科学院院士,长期任教于列宁格勒大学。1894年,沙畹在日内瓦国际东方学大会上宣读了在居庸关发现的一方六体碑文(梵、藏、蒙、维吾尔、汉、西夏文),时间断代为1345年(元至正五年)。他还翻译了西域的十方碑文,整理了斯坦因(M. A. Stein,1862—1943)第一、第二次西域考察时所带回的汉文文献。

沙畹一生著作等身,弟子成行。他先后触及的汉学领域有碑铭学、古文字学、西域史、西突厥汉文数据、中国舆地学及地图绘制术等,甚至在晚年还研究过道教(文章收入《东亚论文集》第3卷,1919),只有中国的美文学、哲学没有涉猎。临去世的前几个月,还在索邦神学院的梯形大教室作了最后的演说——“论中国人的道德思想”。

(五)优秀的语言和历史学家马伯乐

1921年,马伯乐开始主持法兰西学院的汉学讲座。为了适应中国清王朝灭亡、共和制国家建立,以及世界汉学发展的大趋势,马伯乐将讲座名称改为“汉语语言和文学讲座”。

马伯乐虽然也是沙畹的出蓝弟子,但与同门的伯希和、葛兰言(M. Granet,1884—1940)的学术套路不同,他更多地是以语史学家的面目出现。他的父亲是法国著名的埃及学家加斯东·马伯乐(G. Maspéro,1846—1916),祖籍意大利,著有《古典东方民族史》一书。在父亲的言传身教下,1908—1920年,马伯乐长期滞留于总部设在越南河内的法兰西远东学院。其间曾被派赴中国考察,有机会参加了光绪(1871—1908)皇帝和慈禧(1835—1908)太后的葬礼。在河内时,他经常深入到当地居民中间,参加各种充满越南式生活魅力的朝山进香或村庄的节庆,搜集了数量可观的民间宗教文献。这些数据虽然都未刊布,但他为了从比较文化的角度澄清中国文化的起源,大量利用过这些数据,如撰写的《〈诗经〉中的神话传说》(1924)、《古代中国人与近代傣人的社会和宗教》(1929)等。1914年,马伯乐重返中国,在浙江省做考古学调查,与农民生活在一起,考察中国农民的社会和宗教习俗。

马伯乐在中国历史学方面最早的论文之一是《唐代安南都护府历史地理论》(1910),1927年又出版了《古代中国》一书。在语言学方面,代表作有《安南语言语音史研究》(1912),对越南语大量借鉴的汉语音位学演变作了研究;1915—1924年间出版的《汉语音位学研究》,为瑞典汉学家高本汉(B. Karlgren,1889—1978)的研究开辟了一条道路;1920年,编制了“中期汉语”的复原体系(《唐代长安方言》);1934年,出版了研究汉语句型及其结构体系的《汉语》。

马伯乐是法国研究中国道教的奠基人,也是将道教置于中国社会的整个大背景中进行研究的人;他的三卷《遗作集》中就有一卷是研究道教的论文集。在法兰西学院的授课中,马伯乐同样也重点讲解过佛教。他于1934年发表的研究《洛阳伽蓝记》的文章,广泛使用了《后汉书》《出三藏记集》等文献中的资料,指出中国佛教并非最早出现在汉明帝时代。对于中国民间宗教研究,马伯乐的代表作是1928年出版的《近代中国的神话》一书,其素材主要是他在浙江和江苏居住期间搜集到的。当时法国对于中国近代宗教所知甚少,而且许多人都带有鄙视的心态看待中国民间宗教,马伯乐却正确地阐释了这些民间信仰与修持。

1945年,马伯乐死在位于德国魏玛附近的布痕瓦尔德集中营。

(六)法国当代汉学家的“众人之师”戴密微

1946年,沙畹的弟子戴密微开始执掌法兰西学院的“汉学讲座”教席,直至1964年退休。

戴密微出生于瑞士汝拉山区的洛桑,在瑞士中学毕业后,先后赴英国和德国接受“欧式教育”,于1914年获巴黎大学文学学士学位。1915年在伦敦皇家学院拜一名前入华传教士为师学习汉语。该传教士又建议他到法兰西学院去师从沙畹学习汉学,从而开始了他终生的汉学研究生涯。1921年,戴密微首次到中国居住。先在北京,后赴山西考察云冈石窟,赴山东参加纪念孔子寿诞的礼仪(9月28日),又赴南京、苏州、杭州、宁波、绍兴等地。1924—1926年,戴密微受聘于厦门大学,教授西方哲学、佛教和梵文;1930年,他谢绝了哈佛大学的聘任,回到巴黎东方现代语言学院任教,讲授中国的语言和文明。

戴密微最初的研究集中于佛教。在《古典印度》一书中,他对佛教作了非常严谨、明确和完整的阐述,论述了中国的译师和在公元3—10世纪期间从中国赴印度的求法进香人、印度和西域的祖师与译师、汉文《大藏经》的历史。1934—1939年,他对伯希和于1909年入藏于巴黎国家图书馆的文献作了一次全面的梳理。在与中国学者王重民共同浏览阅读这些写本时,他制订了撰写《吐蕃僧诤记:印度和中国佛教徒于七世纪有关禅的一次大辩论》一书的方案。书中既论述了佛教教义要点、在中国撰写的伪经或印度译经的传播,同时又探讨了下嫁吐蕃赞普的唐公主、西域胡人扎辫子或者是唐蕃会盟礼仪诸多问题;并阐明了这场大辩论本身的背景是中国佛教中的“顿悟”与印度佛教中的“渐悟”之间修持仪轨的对立。他始终认为,中国佛教最典型的特征之一是厌恶抽象和理论,重视实践、亲验和直观,禅“是佛教的一种真正的中国式改革,系印度传统地位的一种大复归”。

戴密微清醒地懂得中国留给人类的巨大文化遗产的价值及其全新的独创特征,同时又为世人对中国产生的无知与冷漠而感到愤愤不平。他于1967年针对中国18世纪的一名史学家和哲学家章学诚(1738—1801)而写道:“很难设想,在‘人文科学’欲成为世界学问的今天,这样一个人却会在远东之外默默无闻……为了世界(也是为了我们西方)的未来,最重要的是要使中国最终能被更好地理解,理解其思想那经久不变的特征,我们的估计仍与实际相差甚远。”他将其在法兰西学院的课程之一定名为“清代的几位思想家”。

戴密微的兴趣和知识从中国的上古时代一直延续到当代。他在法兰西学院开设的多种课程中讲授庄子(前369—前286),声称诗歌是“中国创作的最高水平的文学作品”,“是人类天才的最高表现”;对于在敦煌发掘到的变文和俗文学诗歌、具有佛教倾向的诗人谢灵运(385—433),或者是教俗人员临终时的诗句,长期地搜集、翻译和注释它们,其总数达数百阕。这些“汉文临终诗”与在敦煌发现的8—10世纪的王梵志的巨部通俗诗,形成戴密微的两部遗着:《临济录》译注本、《〈王梵志诗集〉和〈太公家教〉》译注本。

戴密微是一位热衷于登山的人,在酷爱山岳方面与中国人灵犀相通。在描述中国人的山岳、从宗教到哲学、从哲学到18世纪的巴洛克艺术观念的历史演变时,他都提醒人们:“中国文学发现了山岳文化,以从中获得艺术效应,这要早于我们西方近十五个世纪……”戴密微的最后著作之一是《黑湖集》,这是十七首中国古体诗的译文,原诗由其友饶宗颐撰写。

戴密微有一种高度的献身精神,曾长时间地为他人修订、补充和整理遗作。如沙畹的《汉文三藏经中的五百个故事和寓言》、伯希和有关对1296年赴吴哥的周达观(1266—1346)《真腊风土记》的译注本、马伯乐的大量遗著、他的厦门籍学生林藜光(1902—1945)的佛学遗著《正法念处经》,均由他整理、修订和编辑出版。

(七)汉学与藏学皆通而又偏重于藏学的石泰安

1965年,法兰西学院安排汉学家、藏学家石泰安接任已退休的戴密微,该汉学讲座随之也被改名为“中国社会史研究:制度与观念”。

1911年,石泰安出生于德国施韦茨;在柏林大学获得汉语文凭后,为逃避德国法西斯对犹太人的迫害,于1933年迁居法国,次年又获得法国东方现代语言学院的汉语文凭。1940—1946年,他是法兰西远东学院的成员;1946—1949年,被派到中国昆明、成都、北京、内蒙古等地进行科学考察,后成为巴黎大学北平汉学研究所的成员。该研究所主要有铎尔孟(A.d’Hormon,1881—1965)、李嘉乐(Aleixis Rygaloff)、石泰安和韩百诗等人。他于此期间学习了越南文、藏文、蒙文、日文和汉文。1950年返回法国后,他先后任法国东方现代语言学院、高等实验学院、法兰西学院教授。

石泰安自1966年开始的授课中,特别热衷于阐释宗教生活的内容、概念和形态,注意力集中于微观与宏观之间的关系。他最初的授课,涉及的是具有宗教特征的契约形式,同时也关注道教内部的组织形式;之后的授课,涉及的是对道教“厨”和“斋”的研究,同时也触及有关食物的宗教禁忌观念,注重对道教科仪和佛教民间传统的探讨。受到在吐蕃扮演过某种重要角色的密教的吸引,石泰安在法兰西学院授课时也论述了“曼荼罗”(mandala,坛场)与中国—日本密教中的神祇、观音的女子形象、末法、信仰、善恶报应等问题。从这种观点出发,他对中国佛教的“伪经”和“疑经”有着浓厚兴趣,认为“伪经”和“疑经”真正反映了中国人的思想观念。

石泰安在法兰西学院授课的代表作,是1987年整理、增补、修订而最终出版的《微观世界:远东宗教思想中的盆景花园与住宅》一书。作为五十多年研究的成果,此书是反映中国及远东社会观念的一部代表作,也是一部文化人类学的代表作。在书的第一部分,介绍了中国乃至整个远东地区通过微观小世界而反映宏观大世界的手段,重点是中国盆景和其他微缩景观(瓷瓶、鼻烟壶和其他器皿上的装饰画)的意义。这些作品都具有艺术和宗教的色彩,特别是具有宗教和哲学的形态。在第二部分,介绍了中国和远东某些建筑物的特征,它们往往代表着人类的世界形象,以及人类在世界上的宗教感受,特别讲述了世界的层次、中心柱、天地沟通的手段、天门、地门等问题,还讲到了世界中心山——中国的昆仑山和印度的妙高山。第三部分,讲述人类的住宅及其与人身之间的关系。

石泰安的主要兴趣在藏学而非汉学,他非常注重研究汉藏走廊地区的文化、民族、历史、地理、宗教、习俗与文学诸领域,于1957年发表了《汉藏走廊的羌族》一文,介绍了羌族的历史和宗教信仰,及其与相毗邻的汉藏两族的历史渊源关系,以及他们对于吐蕃的形成所做出的贡献。1951年发表《弭药与西夏》,1966年又发表《有关弭药与西夏的新数据》等一系列文章,根据汉藏两种文字数据来说明古代弭药就位于今天的西康地区、打箭炉西北,本是西夏王国的辖地;当西夏王室后裔与成吉思汗断绝关系时,吐蕃人允许弭药人迁居羌塘一带。石泰安把西夏、弭药的最早传说与白哈尔神的资料作比较后发现,它们在题材、人名和地名上有着传统关系。

石泰安长期从事西藏文化史研究。其名著《西藏的文明》于1962年在巴黎出版后,五十年间不断再版,并被译成日、英、汉等多种文字。1985年,中国出版了耿的汉译本。

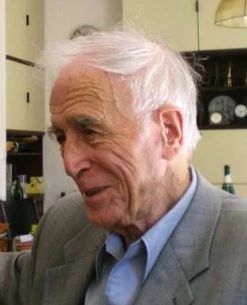

(八)承上启下的汉学家谢和耐

1970年代初,鉴于连续出现了中国重返联合国、美国总统尼克松(R. M. Nixon,1913—1994)访华、法国总统蓬皮杜(G. Pompidou,1911—1974)访华等一系列重大事件,西方世界掀起了一波又一波对中国的热潮,法兰西学院因此于1973年决定,在石泰安还未退休的情况下,再聘请戴密微的门人、以一部大学教科书《中国社会史》扬名的谢和耐教授同时担任“汉学讲座”讲席一职。谢和耐于1975年正式开讲时,将讲座内容定名为“中国社会文化史”。该讲座持续十七年,直到他1992年退休止。

谢和耐1921年出生于时属法国殖民地的阿尔及利亚首府阿尔及尔,其父路易·热尔内(L. Gernet,1882—1962)是古希腊宗教和法律史专家,曾任巴黎大学文学院院长。谢和耐在获得古典文学(法文、拉丁文、希腊文、语言学)学士学位和高等教育文凭之后,于1942年参加了盟军抗击德国法西斯的战争;1945年退役后,转向对中国的研究;1949—1950年,在设于河内的法兰西远东学院学习,并成为戴密微的弟子,多次赴中国和日本旅行并进行学术访问。1952年,获得文学博士学位。1959年,任巴黎大学中国语言文化课程的教授。1973年,担任法兰西学院教授。

自19世纪以来,法国的汉学研究一直由考据派学者占据主导地位,他们注重于对古文献作注释,并不撰写或很少撰写系统的论著。诸如沙畹、伯希和、马伯乐、葛兰言、韩百诗均为该派的代表人物。谢和耐既继承了考据派的某些传统,又突破了他们的框框,向着现代史学与现代史学方法迈出了一大步,为其后客观论述的汉学家们开辟了道路。其于1964—1970年潜心撰写的《中国社会史》一书,在1972年由阿尔芒·科琳(Armand Colin)出版社刊行后,一再重版,先后被译成英文(书名改作《中国社会文明史》)、罗马尼亚文、韩文、意大利文、德文、西班牙文,并被英、美以及西方许多大学用作学习中国文化史的教科书。

谢和耐的研究和讲座都是围绕“中国社会文化”这个大课题展开的。1956年出版的博士论文《中国5—10世纪寺院经济》,是一部社会经济史的代表作;1982年出版的《中国与基督教》一书,是研究中国文化与西方基督教文化之间的异同、撞击与交流史的代表作;另一部有关中国社会生活史的代表作,则是他于1959年出版的《蒙古入主中原前夕中国中原的日常生活(1250—1276)》一书。他对13世纪中国社会、都市、社会阶段、物质生活、宗教信仰、娱乐和艺术所作的描述,酷似将一种学术研究变成一部生动的编年史。从比较角度研究宋代中国城市现象,是该著作的亮点之一。

谢和耐对清人唐甄(1630—1704)《潜书》的法文译注(1991),也是为了从清代思想家的角度来分析中国封建社会内部的演变历史。唐甄生活在明清鼎革之际的动荡时代。这时中国的知识分子受传入的西学影响,已经觉察到中国的衰落;但唐甄对新学未表现出任何兴趣,并且害怕新学将损害中国经典的传统,经过三十多年的思考,用十三年时间写成了《潜书》(初名《衡书》),试图找到中国永久繁荣与和平的秘诀。谢和耐通过这样一个具有代表性的知识分子和一部别具一格的作品,来探讨被他称为“中国的文艺复兴”时代的中国社会文化史。

(九)中国近代史专家魏丕信

谢和耐退休后,被谢和耐引向清史研究的魏丕信于1991年接过“汉学讲座”的教席。他根据自己所熟悉的领域,将讲座内容确定为“中国近代史”,至今已达二十三年。

魏丕信出生于法国杜省的格莱市(Glay),大学时代学习欧洲古典文学(拉丁、希腊、法国)和汉语,1969年进入法国高等社会科学研究院任教,1975年获巴黎大学博士学位。他之所以能够到法兰西学院执掌汉学讲座教席,得益于他的博士论文《十八世纪中国的官僚制度与荒政》(1984年出版,2003年被译成中文)所产生的影响;1991年,他又与人合作出版了《中国的义仓制度(1650—1850)》一书。

作为一名现代型学者,魏丕信与其先辈们已完全不同。他的专长是中国近代(明末与清代)经济史、行政管理史和官僚制度史,尤其专注于中国近代的人口、衣食生计、水利制度、江河管理、仓廪中央政权与地方官府之间的关系等问题。在法兰西学院,1992—1995年开设的课程是“帝国晚期的官吏交流和民众动员”,1996—1997年讲的是“明清的经济思想和市场”,1998—2003年讲的是“帝国晚期的执政者形象”,2004—2008年讲的是“民国时期的工程师、慈善家和军阀”,2010年至今讲的是“明朝到清朝的转变”,课程思路始终是围绕“中国官僚制度”这一主题展开。

三、“西域史讲座”中的两大教授

法兰西学院在汉学研究尤其是对丝绸之路、中西交通史和西域史的研究上一直是走在西方前列的。作为“汉学讲座”的补充和延伸,另一个系列讲座——“西域史讲座”的主讲人伯希和、韩百诗也值得一提。

(一)“超级东方学家”伯希和

伯希和出生于巴黎,在斯坦尼斯学院毕业后,又到法兰西学院师从汉学家沙畹、印度学家列维学习;1901年,到设在河内的法国远东学院担任教授,多次来中国考察;1906—1908年到西域考察后,携回了大批古文书、文物、文献和碑銘资料,引起轰动,法兰西学院为他专门设立了“西域语言、历史和考古学讲座”(简称“西域史讲座”,1911年正式开讲),所携回的文献与文物便成为该讲座的主要教材;1916年任法国驻华使馆陆军武官次官;1921年当选为法国科学院金石和铭文学院院士;1936年任法国亚细亚学会会长;1939年被聘为中国中央研究院历史语言研究所研究员;1940—1945年任巴黎大学汉学研究所所长;1945年10月26日因癌症逝世,享年67岁。

伯希和既精通欧亚两大洲的多种现代语言,也懂得许多古文字特别是已消失的西域文字;其学问几乎涉及了东方学的所有领域——汉学、伊朗学、蒙古学、突厥学、藏学、满族学、印度学、西域和南海史地、基督教、伊斯兰教、道教、佛教、摩尼教、祆教和各种巫教,因此被后人称为“超级东方学家”。他在法兰西学院主持的“西域语言、历史和考古学讲座”,也是雷慕沙开始的“汉语和鞑靼—满族语言文学讲座”的一个重要支系。他振兴和复活了许多已经湮灭的学科和文字,也开拓了许多新学科,而且大都与中国西北史地有着密切的关系,如吐火罗文(焉耆语和龟兹语)、佉卢文、于阗文、突厥文、回鹘文,以及摩尼教、景教、祆教、伊斯兰教、佛教的许多民间宗教的稀见经典。

在中国西域的考察,成就了伯希和,他早期的著作有不少就直接出自敦煌和西域文书。他的学术贡献则是多方面的,这里只说两项:一是中国与伊朗的关系史。他在法兰西学院的开讲报告中,重点讲述了伊朗怎样在数百年间充当着印度或近东与中国之间关系的媒介角色。他通过研究祆教的汉文历史文献证明,公元2—3世纪的中国佛经译师们都是有着东伊朗血统的人,而并非人们过去认为的是突厥人。伊朗人还向东传播了景教,该教随阿罗本(Olopen,生卒年不详)在公元7世纪起就传入了中国,有三十部景教著作被译成了汉文;中国西安著名的汉文—古叙利亚文《大秦景教流行中国碑》碑文,就是由带有佛教尊号“僧”的景教徒景净(Adam,亚当,生卒年不详)所述。二是中国与阿拉伯世界之间的海上贸易。他通过夏德(F.Hirth,1845—1927)和柔克义(W. W. Rockhill,1854—1914)公布的一批13世纪的汉文文献,在研究“犁靬”(犁鞬、犁轩)的名称时,将目光投向了埃及,因为在公元2世纪的中国,“犁靬”指的是地中海东岸的亚历山大城(Alexandrie);他详细研究了15世纪初叶郑和(1371—1433)下西洋时的海上远航,描绘了一幅中国向东南亚发展的生动画卷;他死后才在《通报》上发表的长文《〈明史〉中的火者和写亦虎仙》,论述了出身于马来亚的穆斯林家族和自16—17世纪起便定居在中国中原的一名西域穆斯林的概况。

伯希和的遗作目前已出版13卷,主要有《蒙古秘史》(根据汉文对音本而复原的蒙文本,1949)、《金帐汗国史札记》(对《金帐汗国史》一书的补充、纠误与评论,1953)、《中国印刷术的起源》(1953)、《马可·波罗游记注释》(四卷本, 1959、1963、1973)、《中亚和远东的基督教研究》(两卷本,1973、1986)、《西安府景教碑》(1996)、《唐代吐鲁番的道路》(2002)等。

(二)蒙古和西域史学家韩百诗

1945年伯希和逝世后,法兰西学院的“西域史讲座”便撤销了。1963年,法兰西学院决定重新开设“西域历史和文明”讲座,由伯希和的大弟子韩百诗任讲席。此讲座自1965年开讲,直到1977年韩百诗退休止。

韩百诗出生于法国的利古热,1929年加入法国亚细亚学会,并拜伯希和为师;1942—1947年在东方现代语言学院讲授蒙古语,1947—1950年任巴黎大学北平汉学研究所所长,1952年起任高等实验学院第四系研究生导师,1959—1973年任巴黎大学汉学研究所(该所自1973年划归为法兰西学院)所长,1965年起任法兰西学院教授;还曾担任过法国亚细亚学会的副会长、法兰西学院亚洲研究所中亚和亚洲高原研究中心主任等职。

作为伯希和的入室弟子,韩百诗不仅继承了伯希和的治学方法,熟悉多种文字,也精于古文献考订,是伯希和蒙古人名、地名考证的继承人。他在开始时是研究蒙古学的,之后扩大到西域和亚洲高原史的研究,并且能使用藏文史料研究蒙古史。自1950年以来,他在蒙古学领域发表的著作甚多,代表性著作有:《圣武亲征录》(对13世纪的佚名著作《圣武亲征录》部分内容的译注,其中有伯希和撰写的大量注释,1951)、《〈元史〉卷108,据元朝的汉文官修正记载的蒙古宗室成员和宫廷大臣们的封地》(第一卷,1954)、《马可·波罗的〈寰宇记〉》(用现代法文翻译,1955)、《明代蒙古史资料》(汉文、蒙文和满文史料中关于明代蒙古人的介绍,附有《明史》卷327、328、330的传记译文,《蒙古世系谱》和《登坛必究》卷23中“世系表”的全译文,1969)、《成吉思汗》(对有关成吉思汗全部知识的整理,1973)。

四、法国汉学对世界汉学的引领

在1814—2014年的二百年间,为使中华文化在世界范围内传播,为促进法中文化交流,法兰西学院共有九位教授从未间断地担任“汉学讲座”的讲席,两位教授持续地担任“西域史讲座”的主讲人,这在世界文化史上都是独一无二的。它不仅带动了汉学研究和讲座纷纷开设于欧美各大学,也充分证明文化交流是可以冲破人为的隔阂、不受时局的影响,按照文化发展自有的规律寻求合作对象。

法兰西学院“汉学讲座”的设立,是域外汉学从“游记式汉学”(游记、札记、笔记、报告)到“学院式汉学”发展的分水岭。这二百年的汉学讲座大致可分为三个阶段:起初是对中国的宏观描述阶段(包括汉文经典的译注,语言语法的介绍,中国概貌的叙述等)。接着是法国汉学界中的考据派占统治地位阶段,以广征博引的繁琐考证为特征。最后是向现代汉学的领域发展阶段。总的趋向是,从全面发展的大师向不同领域的专家发展,并引领着世界汉学的发展。它在扩大西方对中国文化了解方面产生一系列影响,使得19世纪的西方国家不再像18世纪那样,只有在贵夫人和阔太太们的沙龙中才会谈论中国的话题,而是一个“东方文化大国”的形象初具雏形。汉学讲座教授们的研究以中国史乘典籍为基础,属经院式的研究范畴,具有更强的可信度和更深的文化内涵,比较准确地传授了博大精深的中华文明。

法兰西学院的“汉学讲座”还对“丝绸之路学”的形成和发展做出了令人瞩目的贡献。因为,这十一位教授基本都涉及了西域史的研究,包括西域地理、考古、佛教、社会史、人类学史等。这既是法国汉学的一大特征,也是法国汉学在整个西方汉学界绝无仅有的传统。例如,中国典籍中法显的《佛国记》(雷慕沙,1836)、玄奘的《大唐西域记》(儒莲,1857—1858)、彦悰(627—649)的《大唐大慈恩寺三藏法师传》(儒莲,1853)、义净(653—713)的《大唐西域求法高僧传》(沙畹,1894),以及宋云(生卒年不详,北魏时期)、悟空(731—812)、王玄策(生卒年不详,唐代早期)、慧超(704—783)等有关中国与西域关系的经典,都被法国汉学家们首先译为法文,使之得以被西方学术界所熟知。正是由于这些丝绸之路研究的奠基性著作法文译本在西方的流传,才促使普鲁士地理学家、旅行家、东方学家李希托芬(F. V. Richthofen,1833—1905)在他死后推出的五卷本《中国亲程旅行记(1877—1912)》中,结合个人的亲历考察,在19世纪末叶提出了“丝绸之路”的概念。而伯希和在法兰西学院开设的“西域史讲座”和相关著作,初步勾勒出了中国与丝绸之路沿途诸民族或大小学邦之间交流的历史轨迹,成为后人研究古丝绸之路历史的奠基性作品。1942年,法国“超级编书匠”格鲁塞(R. Grousset,1885—1952)在《中国通史》第四版中吸收了众多汉学家的研究成果,加入了十四页的“丝绸之路”一章,使得“丝绸之路”的概念被推到学术研究的前沿。至于“海上丝绸路”的概念“海道”,最早也是由沙畹提出来的。

西域和中亚始终是一个多民族群居和多宗教共存的地区,其历史上的沧海桑田的变迁甚为频繁。伯希和对于西域历史、语言和考古诸学科的授课与研究,也有力地促进了中国学者自清末以来兴起的西北史地研究的发展。中国学术界通过罗振玉(1866—1940)、冯承钧(1887—1946)、张星烺(1889—1951)、向达(1900—1966)、王重民(1903—1975)、姜亮夫(1902—1995)等人的介绍,了解到了法国汉学界特别是法兰西学院考据派汉学的研究成果后,再结合中国学术界已经渐成强势的文献考据和科学考察之风,推动了中国的西北史地文献考证和疏注之风,甚至也促生或促进了中国敦煌学、西域学、蒙古学、突厥学、丝路学等学科,它们也成了学术研究最早中外接轨的学科。在中外学者的共同努力下,西域史上诸多错综复杂的问题得以正本清源。他们为维护这条中西交流通衢的安全与通畅,各自做出了具有历史意义的贡献。

(本文原题为《薪火相传二百年——法兰西学院“汉学讲座”回望》,发表于《南国学术》2014年第4期第155—167页。经作者授权,《南国学术》编辑参考其他文献,对原稿做了精心加工、校改,并配发了图片。转载未收录原文注释。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司