- +1

丁帆:自然生态的风景画与国家文化身份认同|新批评

原创 丁帆 文学报

从19世纪“哈德逊画派”绘画将自然风景作为文化精神渗入到国家身份意识,到“迷惘的一代”作家里的荒野精神,评论家丁帆在本文中通过对一系列绘画、文学作品的解读来探讨文学艺术如何从实践角度构建自然生态意识,“活在什么样的生态文明的文化语境中”,在他看来是当下一个关键问题。这也延续了他此前在本报探讨的关于“人类中心主义”还是“自然中心主义”的相关思考。

“哈德逊画派”优美的自然风景画让人产生不可抗拒的精神诱惑和愉悦;现代与后现代的生存方式和生活方式却又成为阻击人类通往自由和浪漫的巨大障碍。

我们歌咏自然生态,我们呼唤野性,只能限于文学艺术的表现吗?!

新批评

自然生态的风景画与国家文化身份认同

文 / 丁帆

正在重读美国“哈德逊画派”的绘画,被19世纪初出生于英国的美国人托马斯·科尔创立的这个画派的风景画所吸引,这个崇尚自然的画家居然把画室搬到哈德逊河边,用浪漫主义的色调绘制了许多迷人的风景画,毫无疑问,他的自然生态油画是对大自然的讴歌,立马让人想起了同时期的美国自然生态理论的奠基人爱默生,更会自然联想到爱默生的学生亨利·大卫·梭罗那部震惊世界的散文集《瓦尔登湖》——它让人类进入了人与自然的沉思之中。

如何分析美国“哈德逊画派”风景画的特色,以及它们的主题表达呢?我试图从科尔的五部曲系列“历史寓言画”《帝国的历程》中寻找答案——作为文化符号的风景画是如何进入美国人的精神领地里的?

托马斯·科尔的历史寓言画《帝国的历程》

恰恰就在此时,我看到了南京大学历史学院青年学者姚念达发表在《历史研究》上发表的《荒野、画布和国家:哈德逊河画派与美国国家身份意识的塑造》一文,立有茅塞顿开之感,新的角度触发了全新的宏观思考。无疑,姚念达从“环境史”的角度分析了“哈德逊画派”对于美国人的国家“集体无意识”——自然、荒野一旦被搁置在艺术家的画布上,作为一种文化符号的徽标,它就会深深地扎根在一个国家文化意识之中,即便这个国家是再多的种族组合而成的,也丝毫不能阻遏共同文化意识的建构与认同,当艺术家和作家把这种意识变成形象的视觉和感觉时,风景画面就成为一个国家文化精神的地标。从这个意义上来说,只有二百多年历史的美国风景画是涂抹在自然荒野之上精神徽标。而有着几千年文明历史的中国,我们的风景画是画在什么样的画布上呢?这是一个超越艺术和文学的哈姆雷特之问,值得我们深思。

姚念达认为:“哈德逊河画派的画作在美国建国之初强化了美国人意识中‘新世界’相对于‘旧世界’的优越感,并通过图像符号的传播塑造了美国人共同的空间想象。”从历史的角度来看,这是一个毋庸置疑的正确结论,但科尔生活在一个前工业文明的时代里,他从这个时代的背影里寻觅到了所要表达的主题。我们从科尔的《卡茨基尔的日出》《美国白山峡谷》《从麻州北安普敦霍利约克山眺望雷雨过后的牛轭湖》的画面中读到了在这片荒凉的土地上无比壮丽的自然景观,风景画唤起了生长在这片土地上的人在思考人与自然关系时的独特视角。当然,桑福德·罗宾逊·吉福德的那幅《山中峡谷(卡特斯基尔峡谷)》更是用瑰丽恢弘的气势讴歌了自然世界鬼斧神工的壮丽风景。其所有的主题指向都是对自然风景画的全新阐释。

桑福德·罗宾逊·吉福德《山中峡谷(卡特斯基尔峡谷)》

作为科尔的学生,也是第二代美国“哈德逊画派”的领袖人物,弗雷德里克·埃德温·丘奇创造了富于理想主义色彩的广阔自然风景画,它的代表作《安第斯山脉之心》最拿魂之处竟是那湍急而平静流淌着的小溪瀑布,这颗“自然之心”浇灌了几代美国人的心田。当然,就个人喜好的偏见来说,我更喜欢的是这个画派中德裔美国人阿尔伯特·比尔施塔特那种优美宁静的浪漫主义抒写,《优胜美地山谷的默塞德河》风景画面中的纯粹技术主义的光影与柔和的色彩,仿佛使人进入仙境一般,画家将细微的人物、小船以及牛羊处理成大自然之子,也许这就是他对这个国家认同的阐释吧,这在他的《落基山脉,兰德峰》中显得更为突出,优美壮丽的大自然景象在水与山动静相宜的画面中显影效果自不必说,山脉之心的瀑布仍然明亮地占据着画面中央,值得注意的是,在我看到的许多“哈德逊画派”作品中,第一次看到了画幅中出现如此多的人群、牛羊群和帐篷,早期西部游牧文明的生活气息跃然画布之上。画家给出的主题为:究竟人为自然之子,还是人为自然的主人呢?“旧世界”并没有被打得落花流水,它的视觉影像往往被作为艺术画面的重现,回到了现实世界当中,来到了人们的梦境之中。

弗雷德里克·埃德温·丘奇 《落基山脉,兰德峰》

然而,更值得注意的是,二战以后,当20世纪的美国人面临后工业时代即将到来,新兴资产阶级的崛起给世界和人类带来祸福时,就不再思考19世纪工业革命给自然生态和人性带来的戕害问题,转而思考什么才是人类生存面临的现实问题了。那本由亨利·斯蒂尔康马杰撰写的《美国精神》风靡一时,为新旧交替中的20世纪开始城市化的“美国精神”张目——以达尔文“物竞天择,适者生存”进化论为轴心的哲学漫漶了19世纪美国人对自然和野性的崇拜。

但是,文学往往是对社会思潮的一种反抗,在美国文学中,我并不认为杰克·伦敦“荒野文学”中“野性的呼唤”是对进化论的一种呼应,而是一种充满着对现代社会悲观情绪的反抗,直到英国诗人艾略特对“荒原”的现代回应,都是一种文学反抗的像喻。亦如弗洛伊德所言:“我们的文明充满着这样的苦难和不幸,其本身就应该受到谴责,我们如果将其全部抛弃,回复到原始状态,我们就将更加幸福。”言辞虽然过激,但却成为文学回归自然,反抗和批判现实的一种思想武器。如果你仅仅在斯坦贝克《愤怒的葡萄》中看到作者对资本主义工业社会的控诉是不够深刻的,必须看到那种崇尚自然,回归农耕的情结仍然是根植在美国人心灵深处的精神故乡,正如“迷惘的一代”作家托马斯·沃尔夫在《美国序幕》中说的那样:“我相信我们在美国这里迷了路。”

约翰·斯坦贝克 著|胡仲持 译|太白文艺出版社

“迷惘的一代”产生了美国许多大作家,如菲茨杰拉德、福克纳、海明威这样世界著名的作家,原因就在于他们都站在现实背景的反面去观察社会,从文学的滥觞之地的自然风景和原始人性中汲取营养,正如菲茨杰拉德在《了不起的盖茨比》中调侃似地说:“我们来自远方,我们的梦想却那么近,看起来想不实现都难,然而我们并不知道,梦早已破碎。我们继续奋力向前,逆水行舟,被不断地向后推,直至回到往昔岁月。”他作品中那种对往昔岁月的深刻眷恋,正是一种美国传统的“荒野”意识融入作品的象征;而福克纳和海明威却是人类信仰的乐观者,正如海明威在《永别了武器》说的那样:“生活总是让我们遍体鳞伤,但到后来,那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。”然而,就是这样一个乐观主义者的硬汉,最终采取了用猎枪结束了自己的生命,他的自杀有着各种各样的猜测,我更相信的恰恰就是他的精神疾病,导致了他对自己“美国梦”的开枪,为自己文学梦想送行。从这个角度来说,他是否愿意回到自然荒野的精神故乡去呢,这个真不好说。

也许,在21世纪文学艺术中的美国精神阐释里程碑上可能要镌刻着电影《荒野猎人》名字,像“哈德逊画派”一样,当格拉斯沐浴在落基山的落日余晖中时,那种对“野性的呼唤”又一次震撼了美国人,唤起了他们对远古的原始自然形态文明秩序的人类记忆,以及对现代文明的沉思和回归荒野的愿景。

《荒野猎人》(2015)剧照

但是,自然风景影像可以用倒片的方式重放,人类文明的进程可以回头倒行吗?这是自然生态文明的艰难命题,也是人类生存的艰难选择。如果让哲学家、历史学家和文学家同时回答这个问题,答案肯定是不一样的。当然,中国作家和美国作家的回答也是不一样的。

中国文化与美国文化本质的不同就是我们有着延绵几千年的历史文化,但我们的疆土却没有美国、加拿大那么辽阔,人口也比他们多出了好多倍,荒凉的土地资源是他们在自然生态环境中获得国家认同的精神基础,正如科尔所言:“我们拥有无限宏伟壮阔的自然风光,这就是我们国家相比于其他国家优越的地方。”

我遐想,加拿大国旗上的那枚枫叶,是不是隐喻着自然生态资源才是他们精神的高地呢?即便像俄罗斯那样也有着那么辽阔土地资源的国家,其中远东西伯利亚的荒原,在他们来说并不在意,但也是他们拥有荒野的骄傲,然而,他们却没有像没有历史的美国人那样崇尚自然,他们唯一能够引以自豪的就是,文学成为被别国认为的国家文化认同的基石。

中国曾经是幅员辽阔的疆土,也是多民族的国家,曾经的成吉思汗之所以被称为“一代天骄”,也就是历史上疆土的扩张,使得荒凉的土地成为国家资源的属地,即便是飞地,也令人叹为观止,倘若疆土的历史钟表停滞在800年前,荒野也许会成为中国风景画上的精神地标,其国家文化认同或许也是以自然景观作为徽标的,这是我站在海参崴那个巨大的城徽锚链上所想到瞎想的。

在这个有着悠久农业文明历史的大国里,养育众多民族的长江黄河便自然成为中国的精神地标,显然,它们是自然的归属;倘若有人把长城作为国家文化认同的地标,就脱离了自然生态的意象,这种人工的建筑物是非自然的物象,虽然充满着人文精神,让它成为国家文化认同的标志,人文意义强烈了,却削弱了更加深邃的文化内涵。

我们与人类同步进入了21世纪的“新世界”,浪漫主义的“伊甸园”风景画是否会在自然生态保护语境中重新复活?这是一个二律背反的命题——从人类不断追求丰富而奢华的物质生活本能而言,城市化空间越是发达、越是便利、越是秩序化,就越能满足生存的需求;而那些越是原始的、越是自然的、越是去除了人工打造的风景,就越是能够吸引观众。但凡景色最好的旅游地,都是没有被文明过滤的原始自然的风景区域,因为人们想回到风景如画的艺术故乡里去精神度假,追寻自身在喧嚣的后现代城市文明中所无法得到的浪漫餍足。这几乎就是全人类共同的集体无意识。

每天清晨,我走过一个“四叠纪”时代地貌风景的区间,融入原始文明、农耕文明、工业文明和后工业文明的风景画中:原始的丘陵山谷、自然的湖泊湿地、成群的飞鸟和踽踽独行的野兽;梯田、菜畦和养殖场;倒伏的烟囱和废弃生锈机器;整齐的街道两旁名贵的树木,以及周边建造的一个个公园;没有烟囱寂静无声的电子生产的流水线……都统统集中在这一块尴尬的文化叠加土地上,作为一个艺术家和文学家,他们应该想的是如何表现充满着悖论的城市风景线呢。

[英] 肯尼斯·克拉克 著|吕澎 译|译林出版社

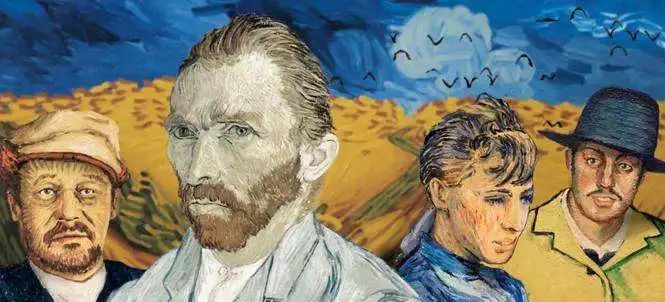

我对肯尼斯·克拉克在《风景入画》一书中对梵·高风景画的评价记忆犹深,克拉克引用梵·高那句充满着深奥哲理的话来说,“我吃掉了自然”!以此来阐释印象派大师梵·高“将这种悲剧意识带回到了现代艺术之中;并且像尼采和罗斯金那样,在疯狂中追求对19世纪唯物主义唯一可能的逃避。”梵·高的逃避是艺术的隐喻,他没有像“哈德逊画派”那样直接用荒野的自然风景来表达最鲜活的美国文化认同和美国精神,然而,有几个人会像克拉克这样去看梵·高笔下那令人费解的画面呢。

倒是克拉克在此书第一章“象征风景”开头一段的话,更能让人接受:“我们的四周环绕着非我们所创造的事物,它们有着不同于我们的生命与构造:树木,花朵,青草,江河,山峦,云彩。多少世纪以来,它们一直激发着我们的好奇与敬畏之心。它们是令人愉快的事物。我们通过想象力将它们重新创造出来就是为了反映我们的心境,当我们对之进行思考时便提出了一个观念,我们称之为自然。风景画标志着我们理解自然的不同阶段。自从中世纪以来,他的产生和发展是人类精神试图与周围环境和谐循环的一部分。”

是的,站在人类文明的十字路口,我们会毫不犹豫地站在作家和艺术家的风景画旁驻足观赏,回到浪漫理想的乌托邦的梦境之中,完成一场温柔梦乡的“画境游”;然而,当你从梦中醒来,面对现实生活困境的时刻,你会毫不犹豫地舍弃自然生态主义理念,因为它会阻遏你在现实生态环境中的现代文明生活秩序。

我们究竟要活在什么样的生态文明的文化语境中,这是一个问题。“哈德逊画派”优美的自然风景画让人产生不可抗拒的精神诱惑和愉悦;现代与后现代的生存方式和生活方式却又成为阻击人类通往自由和浪漫的巨大障碍。于是,那种产生共同文化认同的集体无意识已经无法在这个后现代文化语境中存活了,不要说远古的原始自然的风景线在逐渐消逝,就连农耕文明和工业文明的痕迹都在高度城市化的文化语境中被悄悄地被抹去,工业文明也是时代的最后一抹夕阳。

我们歌咏自然生态,我们呼唤野性,只能限于文学艺术的表现吗?!

原标题:《丁帆:自然生态的风景画与国家文化身份认同|新批评》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司