- +1

高能脉冲星

以下文章来源于现代物理知识杂志 ,作者葛明玉 庹攸隶等

现代物理知识杂志.

介绍《现代物理知识》相关内容,推荐重点文章,宣传相关活动。

葛明玉1 庹攸隶1 闫林丽2

1. 中国科学院高能物理研究所;2. 安徽建筑大学数理学院

01

观测与发现

脉冲星不仅仅在射电波段有丰富的物理现象,在红外、光学、紫外、X射线和伽马射线波段也存在丰富的物理现象。目前在X射线波段和伽马射线波段已经观测到百余颗脉冲星,而红外、光学、紫外波段,发现的脉冲星相对比较少。在此,将具有X射线/伽马射线波段辐射的脉冲星称为高能脉冲星,它们不仅仅辐射的光子能量高,其辐射特征与射电也是不相同的。

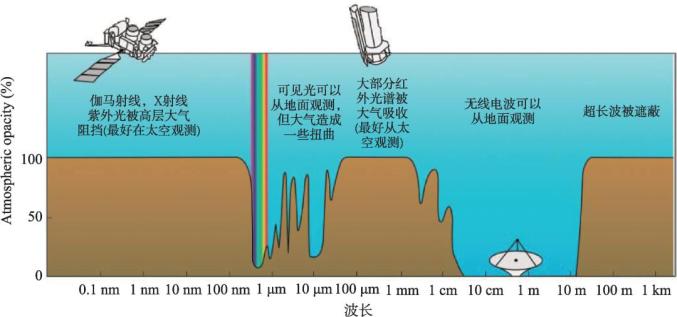

从图1 可以看出,大气对于不同波段的电磁波的吸收是不一样的,尤其会对X射线和伽马射线光子有强烈的吸收。这对于生活在地球的生物而言起到很好的保护作用,但是这也导致要研究这些波段的脉冲星辐射,就需要到大气层外面观测。随着探测技术的发展,人们将目光也逐渐投向太空。1962 年,天文学家里卡尔多·贾科尼等人通过探空火箭将探测器送入太空,并观测到第一个太阳系外的X 射线源,天蝎座X-1。由于火箭探测,滞空时间非常短,于是将探测器搬到了卫星上。1970 年,美国宇航局(NASA)将人类第一颗天文观测卫星UHURU发射升空,产生了很多重要的发现,并引领后续更多X射线天文卫星的升空,才真正将X射线天文学带入繁荣。UHURU卫星观测首日,便获得超过以往所有时长的X射线观测数据,并且发现人马座X-3 的X射线脉冲辐射,这是吸积中子星双星系统,即中子星通过吸积伴星气体,形成吸积盘。1982 年Backer Kulkarni 发现X 射线毫秒脉冲星(Millisecond pulsar),这类脉冲星具有极好的计时特性,长年计时稳定性媲美原子钟,工程应用前景广阔。同样,在20 世纪70 年代,在伽马射线波段也探测到了脉冲星,如来自蟹状星云和船帆座超新星遗迹中脉冲星的伽马射线的辐射。当前在役的X射线天文望远镜/探测器有Chandra、XMM-Newton、NICER、Swift、INTEGRAL 等。需要提到的是,IXPE已经发射升空,开启了X射线偏振观测的窗口,未来在脉冲星的X射线偏振方面将有观测上的突破。在伽马射线波段,CGRO、AGILE 以及费米伽马射线望远镜则已经发现了270多颗伽马射线脉冲星。

图1 大气在各个波段对电磁波的吸收情况

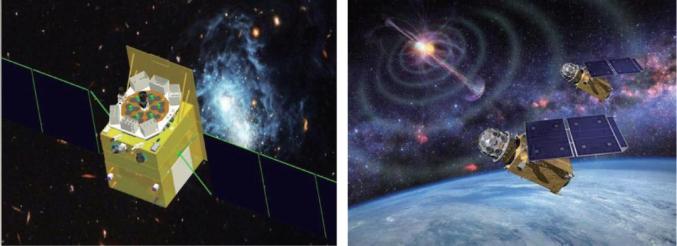

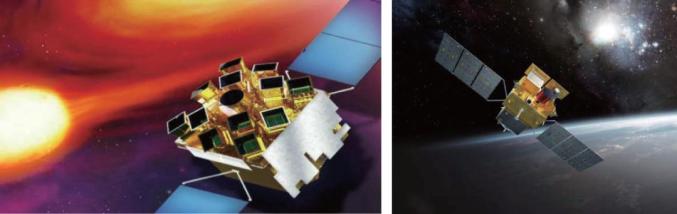

我国高能脉冲星的观测历史最早可以追溯到20 世纪80 年代,采用气球观测的方式。1984 年5 月23 日,3 万立方米的高空气球带着“HAPI-1”首次实现平流层高度上对蟹状星云脉冲星33 毫秒周期信号的X 射线观测。自此之后,我国学者也逐渐将目光放到了空间探测上。虽然起步很晚,但是逐步有零的突破。如天宫2 号上的“伽马暴偏振仪(POLAR);正在运行的第一颗天文卫星“硬X射线调制望远镜(HXMT)”和怀柔一号(GECAM)(图2);“悟空号(DAMPLE)”也观测到了部分伽马射线脉冲星。虽然我们取得了观测成绩,但是尚未用国内的观测设备发现新的高能脉冲星。我国正在研制的X射线卫星,如爱因斯坦探针、中法合作伽马暴卫星(图3)等,以及未来的eXTP 卫星,这些卫星具有发现新的高能脉冲星的潜力,为国际在高能脉冲星的研究领域贡献中国的力量。

图2 慧眼HXMT与怀柔一号

图3 爱因斯坦探针与中法合作SVOM

目前已经发现的脉冲星有3000 多颗,它们特征各异,种类繁多,如果按照能量来源分为以下几种:转动供能脉冲星,这类脉冲星的辐射能量来源于星体的自转能,例如Crab、Vela 等一些孤立的脉冲星;吸积供能的脉冲星,通过吸积伴星的物质,将引力势能转换为电磁辐射,例如大质量X射线双星、低质量X 射线双星、暂现源等。反常X 射线脉冲星(AXP)和软伽马射线重复暴(SGR),这类源通常被认为是磁场供能(参见本期林琳的文章《磁星》)。X射线暗的孤立中子星(XDINS),如果中子星各种可能的能源均消耗殆尽,那么星体只能辐射剩下的热能,这类中子星称之为X射线暗的孤立中子星(参见本期仝号的文章《热辐射主导的脉冲星》)。

对于脉冲星的命名,在历史上有不同的方法。以现在的惯例,“PSR”为前缀,后接它的赤经和赤纬坐标,如PSR J0534+2200。考虑观测历史,还有其他的命名方法,如星表、望远镜名称加赤经和赤纬坐标,星座里面的第几个亮源,具体的例子:4U1608-52(4U是源表),又如Cen X-3 等(Cen 是人马座的缩写)。考虑到观测历史和大家的使用习惯,这些名称也是一直沿用至今。

在天文观测中,如果是X射线光子或者伽马射线光子,大家习惯用能量表示,而不用频率或者波长表示。通常见得比较多的是keV、MeV、GeV、TeV 和PeV,分别对应于:103eV,106eV,109eV,1012eV,1015eV。电子伏特eV 代表一个电子经过1 伏特的电位差加速后所获得的动能1eV = 1.602×10-19 J。

02

转动供能情形

高能脉冲星已经发现超过300 颗,例如年轻而有活力的蟹状星云脉冲星(Crab)、近距离却相对年老的Vela 脉冲星和Geminga 脉冲星。在周期-周期导数图上,高能脉冲星的分布也非常广泛,除了磁星之外,与射电脉冲星的分布相似(参见本期卢吉光的文章《射电脉冲星》)。为了描述更加清晰,在此将高能脉冲星中的毫秒脉冲星放在后面专门叙述,而磁星的相关内容见本期林琳的文章《磁星》。高能脉冲星的特征年龄跨度比较大,从几百年到几亿年,但是大部分已知源的特征年龄小于百万年。其磁场强度在1012 G的量级,与射电脉冲星类似。与射电脉冲星一样,高能脉冲星也存在周期跃变与计时噪声等变化行为。观测发现,许多年轻的高能脉冲星与超新星遗迹成协,并且被星风云所包围。研究表明该星云由脉冲星本身提供能量,并发射出同步辐射,如Crab星云。

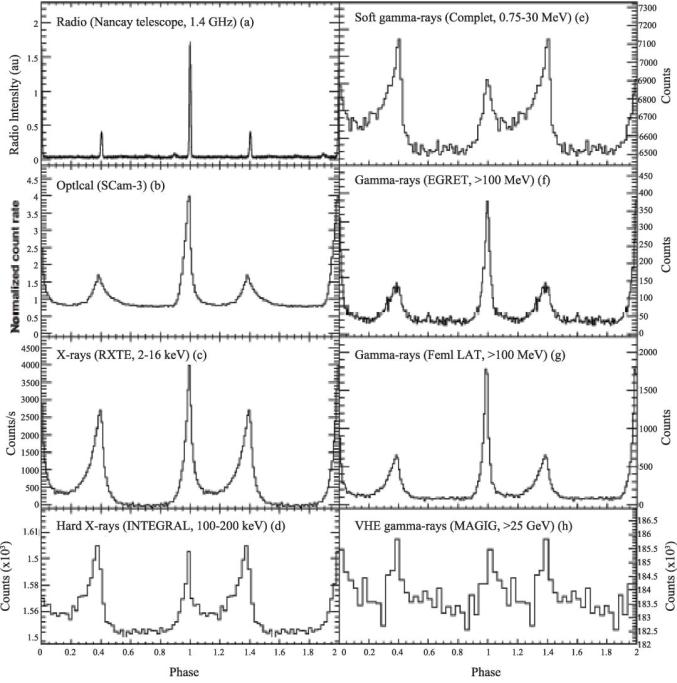

高能脉冲星的能谱根据其特征,可以分为如下三类:类Crab 源,它们是最年轻的一类脉冲星,它们表现出强的脉冲辐射特征,非热辐射呈幂律谱,典型的源有Crab 脉冲星(图4)、PSR B1509−58、PSRB0540−69 等;类Vela 脉冲星,年龄大约在104~105年,仅Vela 脉冲星观测到了弱的光学辐射。这类脉冲星的X射线能谱复杂,不是简单的幂律谱,脉冲轮廓随能量变化也很复杂,并且各个波段的相位不一致;类Geminga 脉冲星(约105年)的能谱是热谱和非热谱的混合,脉冲轮廓也随能量的变化而变化。对于更年老的脉冲星(>106年)中,也探测到了X射线辐射,在软X射线区域的辐射以热成分为主。在伽马射线波段的能谱,则都是超指数截断的幂率谱,截断能量通常在1~5 GeV 附近。而MAGIC 的观测表明,Crab 脉冲星的脉冲辐射可以高达1 TeV。LHAASO 的观测表明在Crab 方向观测到能量为1.5 PeV的光子。

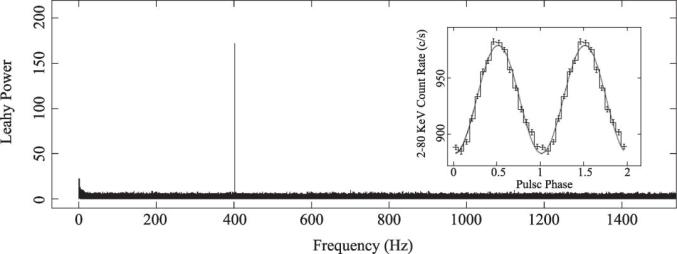

图4 Crab星云与脉冲辐射

毫秒脉冲星属于年老的脉冲星,自转非常快,其中自转最快的周期是1.4 ms,周期减慢率也远小于正常脉冲星。它们遍布整个银河系,并不像年轻的脉冲星那样集中在银道面上。在球状星团中也发现了许多毫秒脉冲星,例如PSR B1821−24 就是第一颗在球状星团(M28)中被发现的孤立的毫秒脉冲星。毫秒脉冲星也存在X射线和伽马射线辐射,并且也有吸积毫秒脉冲星(详见下一节)。此类脉冲星的形成有两种可能的起源:在早期的双星系统中,可能是伴星发生超新星爆发致使两星分离,双星系统被破坏;又或者主星的辐射使得伴星被蒸发,遗留一颗孤立的脉冲星。毫秒脉冲星通常特征年龄比较大,约1010年,以及较弱的磁场强度(~108G)。毫秒脉冲星的自转非常稳定,几乎没有周期跃变发生,其稳定性可媲美原子钟。目前认为,毫秒脉冲星起源于正常脉冲星的吸积再加速,第一颗吸积毫秒脉冲星SAX J1808.4−3658(图5)的发现,间接证实了这一图像;而毫秒脉冲星PSR J1023+0038 和IGR J18245−2452 直接观测了吸积相和脉冲相的转换,直接印证了这一图像。让人意外的是,具有伽马射线辐射的毫秒脉冲星也很多,目前已有127颗毫秒脉冲星探测到伽马射线脉冲。

图5 吸积毫秒脉冲星SAX J1808.4-3658 的周期信号

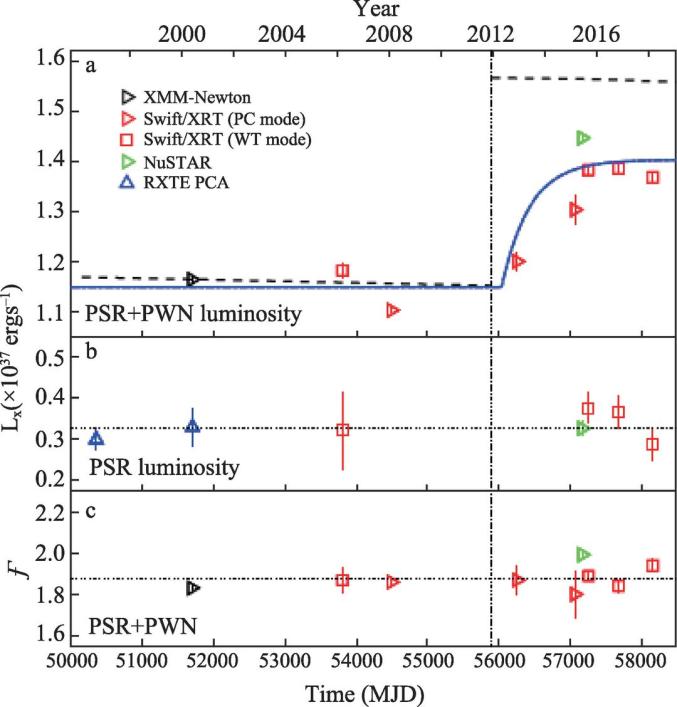

脉冲星的射电轮廓相对较窄,而高能波段的轮廓相对较宽,这也反映了它们辐射区位置的不同。不同脉冲星的轮廓波形也有明显的差异,有单峰、双峰和多峰结构。不同脉冲星即使脉冲中峰的个数相同,波形也不完全一致,这反映出了脉冲星辐射的独特性。对年轻脉冲星而言,脉冲轮廓形状随时间发生演化,例如Crab 脉冲星的射电和X射线脉冲的双峰间距均随时间增加,而双峰的峰宽随时间变窄。同时,脉冲辐射是由脉冲星的自转能损提供,自转能损随时间变化,脉冲星的脉冲流量也会随着变化。例如,Crab脉冲星的X射线脉冲流量随时间逐渐降低。近些年,高能脉冲星也探测到与射电脉冲星类似的状态转换的现象,如自转减慢率、光度或者脉冲轮廓的变化等。对于高能脉冲星而言,目前可以确认的源有PSRs J2021+4026、B0540−69和J1124−5916,值得注意的是后面两颗脉冲星还是年轻脉冲星,这些样本有利于揭示脉冲星的磁场结构和辐射特性的变化。对于PSR B0540−69(图6),从脉冲星自转减速率突变,星风增强到星风云变亮的时间和逻辑关系,也证明星风是导致该脉冲星自转变慢的主要原因。

图6 PSR B0540-69 及其星风云的光度演化

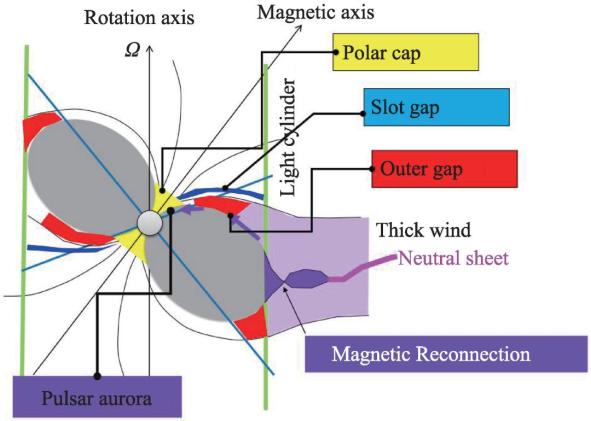

高速自转的脉冲星有一个与它共转的磁层,磁层中充满了带电粒子,这些粒子被强电场加速,通过曲率辐射、同步辐射、康普顿散射等物理过程产生高能辐射,发出X射线和伽马射线光子。脉冲星辐射模型就是要对粒子的产生路径、加速过程、加速区域以及辐射机制等问题进行研究。当前比较流行的辐射模型有极冠模型(Polar cap)、外间隙模型(Outer gap)、缝间隙模型(Slot gap)、环模型(Annular gap)等。这些模型中加速区和辐射区的位置是不同的,但都位于光速圆柱面内(图7)。近年来,又有新的磁层模型被提出,例如force-free insideand dissipative outside (FIDO)模型,各个电流片模型,以及动力学模拟(kinetic/particle-in-cell simulations)等研究结果。这些新的模型和研究结果指出高能辐射产生于光速圆柱面之外的区域。这些经典的偶极辐射模型和最新的磁层模型能够解释当前的一些观测结果,例如脉冲轮廓形状和相位分解谱,但没有一个模型是普适的。对脉冲星辐射区结构的研究依然需要构建新的模型,并经受观测结果的约束和检验。

图7 各种辐射模型在磁层中的位置

03

吸积供能情形

吸积供能的脉冲星,辐射来源主要为双星系统中来自伴星的物质释放相对于中心致密星的引力势能,最高能将吸积物质静止质量的十分之几转换为高能辐射。吸积是指在重力作用下,物质逐渐积累或沉积到物体表面。如果吸积的物体是一颗中子星,那么物质就会落到中子星表面,并被加速到极高的速度。当物质到达中子星的表面时,它被迅速减速,接近自由落体的动能以热的形式辐射出去。高能辐射的产生是物质从光学伴星吸积到中子星上的结果。

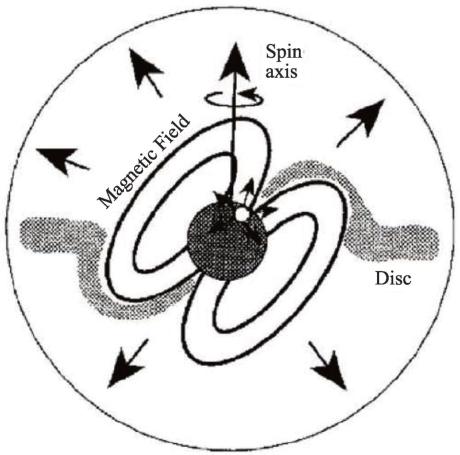

根据伴星的质量,X 射线双星通常可以分成“大质量X射线双星”(HMXB)和“低质量X射线双星”(LMXB)。X射线双星系统中的吸积物质,可以通过双星系统形成的洛希瓣吸积,亦可通过星风直接吸积,其吸积过程的示意图如图8 所示。在LMXB系统中,伴星通常会膨胀填满系统的临界洛希瓣。超过临界洛希瓣的物质受到致密星引力的作用,被吸积到致密星。而由于吸积物质具有角动量,一般很难直接落到中子星上,而是逐步靠近中子星。由于吸积物质之间存在相互摩擦,角动量被部分转移带走,大部分物质逐渐往中子星靠近,形成了吸积盘。在该系统中,伴星通常为主序星,或为白矮星、红巨星,在银河系内发现的LMXB已超过139 个。其致密星的磁场一般相对较弱,为~ 109-10高斯。在吸积伴星物质的同时会导致中子星自身的转动速度发生变化。

图8 吸积脉冲星简图

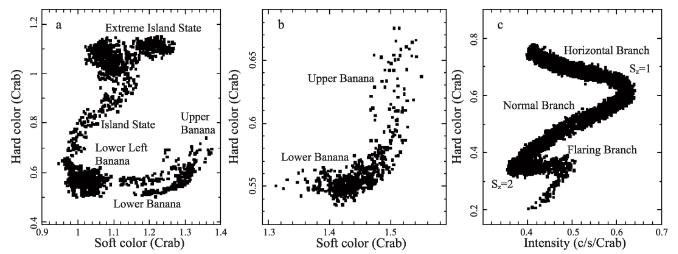

对于低质量X射线双星还有很多的子类,例如根据其在双色图(color-color diagram,简写为CCD,如图9 所示)上的轨迹不同,中子星系统可分为atoll源和Z源,目前已分别发现25 和8 个源。atoll 源和Z 源的区别是由吸积率和磁场决定的,atoll 源吸积率小,磁场较弱(108~109 G),而Z 源吸积率大,磁场较强(109~1010 G)。

图9 Z源和atoll源简图

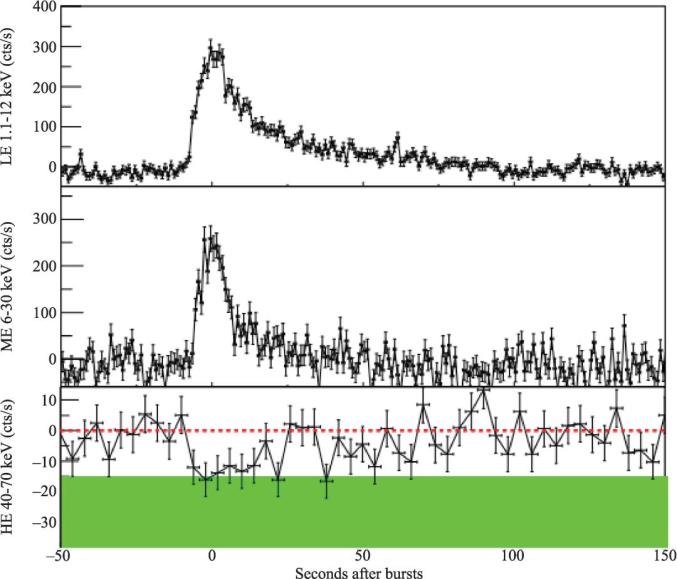

对于磁场较弱的中子星,吸积物质可通过吸积盘到达中子星表面。随着吸积的进行,物质(大部分是氢和氦)会在中子星表面聚集。吸积物质层一般在积聚到几米厚时,在吸积物质下层就会产生核聚变。吸积物质层的温度是由吸积物质的核聚变和冷却过程(热辐射)共同决定的,当物质增长率和冷却过程达到平衡时,表现为稳定的辐射,能谱为黑体谱。若吸积物质的增长速度大于其冷却速度,一个核暴就发生了。这种核聚变称为I 型X 射线暴,暴发持续时间一般几十秒,最高可达爱丁顿光度,比整个吸积盘的光度都高,能谱为黑体谱。只有在中子星系统中才有I 型X射线暴,可以作为认定中子星的依据。如图10 所示,I 型X射线暴可以作为探针研究冕的物理性质,即暴发过程中软光子冷却冕,在观测中看到高能光子的缺失现象,这个现象已被慧眼HXMT的在单个I 型X射线暴观测中发现。

图10 慧眼HXMT对I 型X射线暴的观测

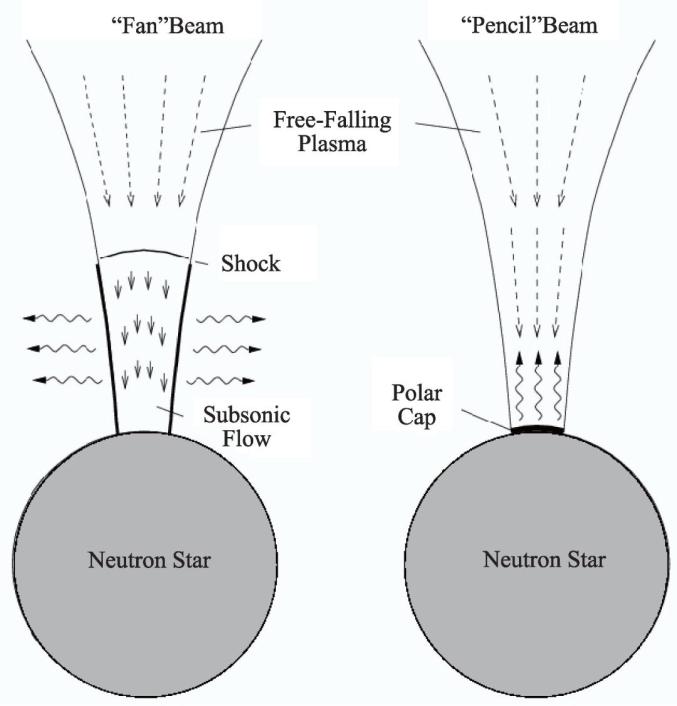

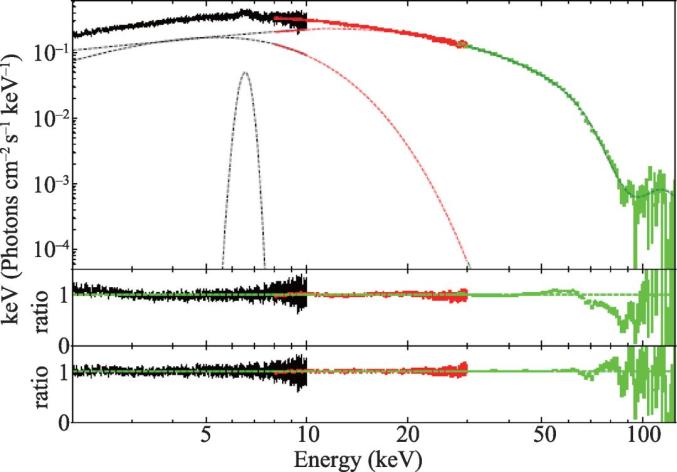

而在HMXB系统中,伴星通常为光谱型为O型或B型的大质量恒星,有些系统的伴星也为蓝超巨星或“沃尔夫-拉叶”星,目前已经发现94 颗。在大质量双星系统中的中子星磁场通常为1012~1013 高斯,磁场一般对伴星的吸积物质在半径为104千米的地方开始作用,并将物质沿着磁力线的方向吸积到中子星的磁极冠附近,在那里通过激波等方式将引力能量转换为高能辐射释放掉。如图11 所示,在极冠区形成“堆”状的结构,由于其辐射方向主要沿着中子星表面法线方向,故称之为“铅笔模型”。随着中子星光度的升高,吸积物质首先通过激波过程显著降低速度,随后沉积到中子星表面。在激波面到中子星表面这段距离形成吸积柱。通常认为,吸积柱是光学厚的,X光子无法从吸积柱顶端逃逸,而只能从吸积柱的法线方向逃逸,形成类似风扇的结构,故称之为“风扇模型”。这类系统的双星绕转轨道通常为中等偏心率的椭圆轨道,在中子星经过近星点附近会发生周期性的X射线爆发,我们称之为“ 一类爆发”(Type Ⅰ bursts)。“ 第二类爆发”(Type Ⅱ burst)通常的X射线流量是“宁静期”X射线流量的几千倍,这类爆发的光度可到中子星的爱丁顿光度。对于这一类源的观测能谱中,存在回旋吸收线的特征,已有30 多颗源观测到该特征。回旋吸收线是直接测量脉冲星附近磁场强度的方法。目前基频回旋吸收线能量最高的源是GRO 1008-57,能量达到90 keV(图12所示)。

图11 吸积脉冲星简图

图12 慧眼HXMT对GRO 1008-57 的观测能谱

另外,需要特别提到的是,对于吸积供能的系统,爱丁顿光度为一般情况下吸积天体所能达到的最大光度。因为在吸积物质下落至中心致密天体的过程中,一方面吸积物质产生辐射,同时其下落过程会受到辐射压阻止。当辐射压与吸积物质受到的引力达到流体静力平衡时,将无法继续通过吸积产生更高的光度。对于超爱丁顿吸积的超亮X射线源(ULX),其光度超过了爱丁顿极限。M82 X-2发现的脉冲星信号拓展了超亮X射线源的类型,即ULX系统的致密星也可以是脉冲星。目前已经发现了9 颗超亮X射线脉冲星,包括一颗河内的X射线双星Swift J0243.6+6124。对于这类脉冲星,其表面的强磁场使得吸积物质被束缚在磁力线上运动。故在磁极靠近中子星表面处,会形成柱状或者漏斗状的几何结构。这种几何为超爱丁顿的机制提供了一个解释,即辐射可以从漏斗的两侧逃逸出来,如果漏斗附近的磁场足够高(>1013高斯)那么在垂直于磁场方向的散射截面会低到低于汤姆孙散射截面。Bachetti 等认为,超爱丁顿光度是由于集束效应导致的。然而,观测到的正弦形状的脉冲轮廓与模型预期的窄光束不吻合,除非中子星有着特定的磁倾角,“风扇模型”才能贡献所观测到的脉冲轮廓。另一种观点认为,超爱丁顿吸积来自于极端的伴星质量转移率,新的观测结果显示M82 X-2的双星轨道衰减证明了该系统中存在极端的质量转移率,而不需要集束效应产生超爱丁顿光度。慧眼-HXMT 对超亮X 射线源Swift J0243.6+6124 的详细观测表明,发现吸积盘内区发生了从“气体压主导”变为“辐射压主导”的转变。一系列吸积脉冲星在爆发过程中的时变和能谱的监测,帮助我们了解吸积盘和磁层的几何与物理过程,以及中子星磁场、物态等本征信息。

04

高能脉冲星的研究前景与意义

END

更多精彩文章请点击下面“蓝字”标题查看:

对麦克斯韦方程组拓展的评论王青教授:深入理解“拓展的麦克斯韦方程组”——2.0版王青教授:理解王中林院士“拓展的麦克斯韦方程组”“碰瓷”麦克斯韦:伽利略协变和洛伦兹协变电磁场论趣谈热点:运动介质洛伦兹协变电磁理论2021年《物理与工程》优秀论文、优秀审稿专家、优秀青年学者名单王青教授:源自苏格拉底的问题驱动式教育——在互动中共同学习和成长读后感:教育中的现实和远方王青教授:昨晚(6月9日),清华电动力学期末考试朱邦芬院士:“减负”误区及我国科学教育面临的挑战《物理与工程》2021年第6期目录乐永康:新冠肺炎疫情防控下美国物理实验教学及中美情况对比顾牡:对于重新制定的《非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求》的认识和体会朱邦芬院士:从基础科学班到清华学堂物理班朱邦芬院士:对培养一流拔尖创新人才的思考李学潜教授:物理是一种文化李学潜教授:如何帮助物理系学生迈过从高三到大一这个坎穆良柱:物理课程思政教育的核心是科学认知能力培养穆良柱:什么是物理及物理文化?穆良柱:什么是ETA物理认知模型穆良柱:什么是ETA物理教学法吴国祯教授:我的国外研究生经历印象——应清华大学物理系“基科班20年·学堂班10年纪念活动”而写

陈佳洱,赵凯华,王殖东:面向21世纪,急待重建我国的工科物理教育王亚愚教授:清华物理系本科人才培养理念与实践葛惟昆教授:关于中外人才培养的几点思考安宇教授:为什么传统的课堂讲授模式需要改变安宇教授:其实教学就是积累的过程刘玉鑫教授:关于本科生物理基础课程教学和教材编著的一些思考沈乾若:重创理科教育的美加课程改革Henderson C:美国研究基金支持下的物理教育研究及其对高等物理教育的影响《物理与工程》期刊是专注于物理教育教学研究的学术期刊,是中国科技核心期刊,1981年创刊,欢迎踊跃投稿,期刊投审稿采编平台:

http://gkwl.cbpt.cnki.net

欢迎关注

《物理与工程》微信公众号

原标题:《高能脉冲星》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司