- +1

雅昌专稿 | 张培力忆耿建翌:艺术之外的二三事

原创 来自 雅昌艺术网

耿建翌,池社活动之二“绿色空间中的行者”,1986。图片提供:宋陵

艺术界对耿建翌的追忆往往从他的美院生涯开始。1981年,耿建翌考入浙江美术学院(中国美术学院前身)油画系,四年后因毕业作品《灯光下的两个人》崭露头角。画中,两位没有特定身份和指代的人物有力地质疑了当时绘画的主流价值——围绕“特定”的主题,主张描绘正面的、英雄的人物,创造一个有情节、有叙事的画面。然而,正是这张乍看之下“无情节的、不知正面还是负面的”人像作品吸引了当时的导师郑胜天的注意。据他描述,平日班上“不起眼”的耿建翌在一开始就拿出了这件作品的方案。“非常地完整。”这件作品似乎为耿建翌埋下一条创作的暗线,在日后一系列为人熟知的作品,如《表格与证书》《婚姻法》《确有此人》《他是谁》《这个人》等中,他一次又一次以采集信息的方式来佐证一个“普通人”是否存在,看似荒谬,却又成立。

耿建翌在黄山会议现场进行《表格与证书》 第二部分行为,1988

自“浙美”毕业后,很多事似乎顺理成章地发展着:原本想去武汉发展的耿建翌留在杭州,一系列作品——《1985年夏季的又一个光头》《1985年夏季的流行式样》《1985年夏季第一个坐在美容室里的女人》等亮相“85新空间”;次年,“池社”成立,作为主要成员的耿建翌不仅与同伴实现了《杨式太极》《绿色空间里的行者》《国王与皇后》等公共行为,也在绘画上继续突破寻求个人的语言。创作于1987年的《第二状态》是该阶段最具革命性的创作。用张培力的话总结,“池社”成员当时达成共识:那些绘画中的叙事消失了,传统的美感消失了,甚至颜色也消失了;取而代之的是“重复”与“中性”。如今,那些出自不同艺术家的、面部夸张的大笑似乎被约定俗成地理解为一种八十年代的时代产物,多以指向戏虐、挣扎。然而,耿建翌在世时却没有对此明确回应。如同他的为人——在数年前集结十数位艺术家、策展人、艺评家通力协作出版的文献《关于耿建翌》一书,不止一位受访者表示,平日里的“老耿”话少、温和,与人、与事保持着一种“伴随的距离”,此语出自郑胜天,吴山专觉得这描述够“妙”。

上海当代艺术博物,“他是谁?”耿建翌作品回顾展现场

如今,距离耿建翌离世的那个冬天已近五周年,上海当代艺术博物即将为其举办个人回顾展“他是谁?”,展览由凯伦·史密斯与杨振中策展,梳理自上世纪八十年代起至2016年的创作实践,所展作品不仅囊括各个阶段的具有意义的代表作,也首次展出一系列鲜为人知的作品,如《关于作品<你看着办>中的一百盘蚊香》《无论从哪一面基本都能看》《不是现实的选择》《地面:25个地址的25幅照片》等。此外,部分作品更是首次面向公众展示,如将在美术馆一楼首次实现的作品《自来水厂》,以及艺术家在2016年赴日本,以纸浆为材料创作的从未公开的创作实验。

上海当代艺术博物,“他是谁?”耿建翌作品回顾展现场

对任何一位艺术家而言,留存的作品是他/她曾经来过这个世界的佐证,也是观众结识他/她的入口。而若将职业身份尽可能剥离,仅保留一个个体、一个普通人的存在,留在亲朋、友人心中的记忆,是已逝者最终留下的、最珍贵的礼物。借此次展览机会,我们邀请展览的特别顾问、与耿建翌有着长达四十年深厚友谊的艺术家张培力,回顾他心中有关耿建翌的宝贵记忆。一次访谈自然无法完整地叙述一段关系、一个人、甚至一件小事;而记忆有时也会出现偏差,而这种“偏差”正是来自时间的不可抗力,它是自然的、流动的、有时难以也无需特意佐证的。而我们所做的,无非是与时间赛跑,竭尽全力地抓住来自张培力有关耿建翌的记忆,尽可能不让它随那时间默默殆尽。

张培力(左)与耿建翌(右)

口述丨张培力 记录丨彭菲

图文未经授权不得擅用

真朋友

我一直觉得老耿几乎没有离开,并不是说我不能接受他已经离开了这个事实,而是……我们交往了很久很久,差不多四十多年,大半辈子,经历过同样潦倒的时候,说患难与共有点太煽情,但的确是一起折腾过来的。他最后那几年,我有思想准备;但“最后”还是很接受不了。我觉得他就像我家里人一样,甚至比家里人关系还要再密切一点。

我们这种关系真的是很难得。彼此都清楚对方的态度、原则、看法。我们在很多事上是有共识的,但性格不一样,处事方式也不一样;我们在有些问题会保持适当的距离,只要他不说,我就不问,反过来也是。我们不会很刻意地保持一致。这是一种默契,求同存异的默契。我觉得这样的朋友是真正的朋友。

耿建翌,《自来水厂》模型,1987

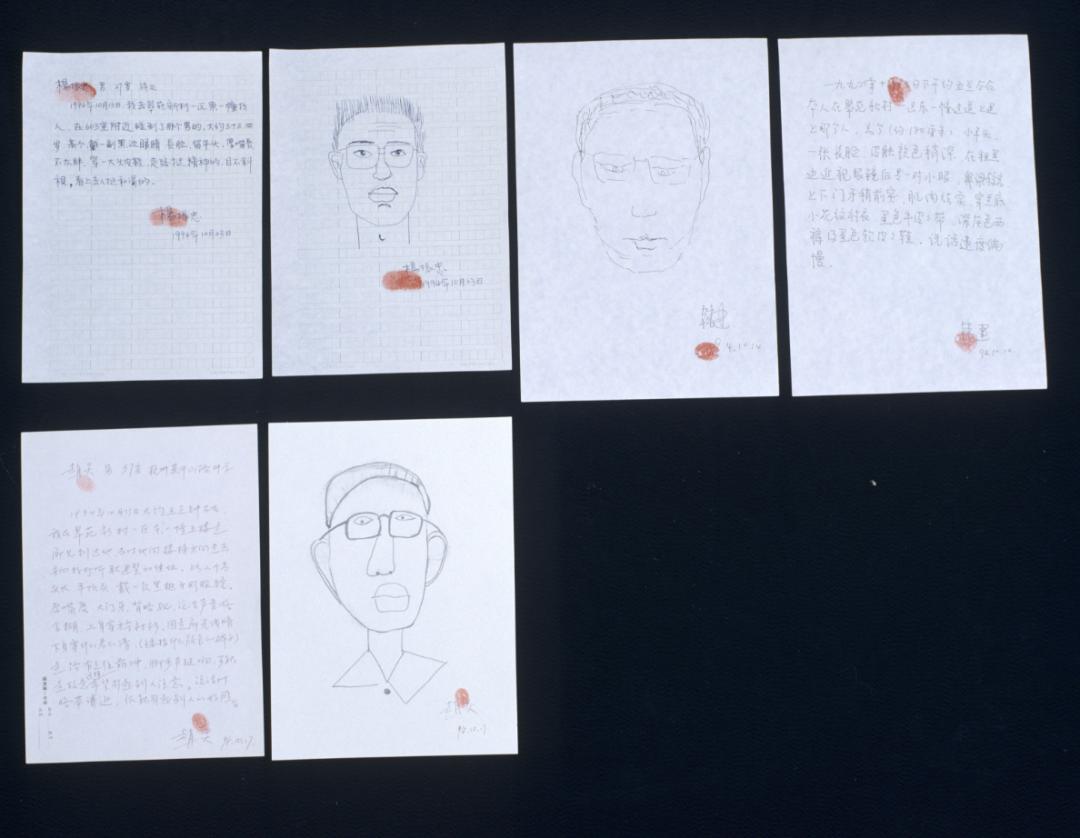

耿建翌,《他是谁?》,1994,26页手写文稿、绘图、照片,A4。

图片来源:亚洲艺术文献库(AAA)

我和他的年龄差五岁,但在交往的过程中,我们从一开始到最后都是非常、非常平等的关系。这样的一个朋友不在了,五年下来,我有的时候想起来还是会很不习惯。我经常有一种感觉:这样的一个事情,他在,会怎么样;他又会怎么说。譬如说现在做展览、做画册,我经常想,他对这件事会是什么样的态度——当然,他可能反对我们做这样的事。有这个可能。可以这么说,五年下来,我几乎没有一天中断和他的对话。

他走得很安详。最后做了几个决定——不保留骨灰、五年之内不要做展览、不要出版物。后来在征得上司的建议以后,骨灰撒在雅鲁藏布江;现在,我开始想可以为他做一点事情了。否则我是不敢做的。

他是很认真的态度,但不讲究形式。他从来不说自己吃素,他照吃、照喝,连最后生病时情况好一点的时候,也喝。我感觉他越到后来越放松。就像最后那几个展,我们都觉得这样(的密度)实在太折腾。但他不这样想,他觉得时间是偷来的。

耿建翌,《理发3号——1985年夏季的又一个光头》,1985,

布面油画,178×149cm。私人收藏

“某某”

我们是1981年认识的。我当时念二年级、他一年级。一开始两个人关系没那么近——我和他既不是老乡,又不是同届的同学,虽然是同一个工作室(注:金一德工作室),但对他不是很了解。我是后来慢慢发现这人蛮好玩的,因为他画画的风格跟别人都不一样。而且我们看的书、看的电影都挺一致的。

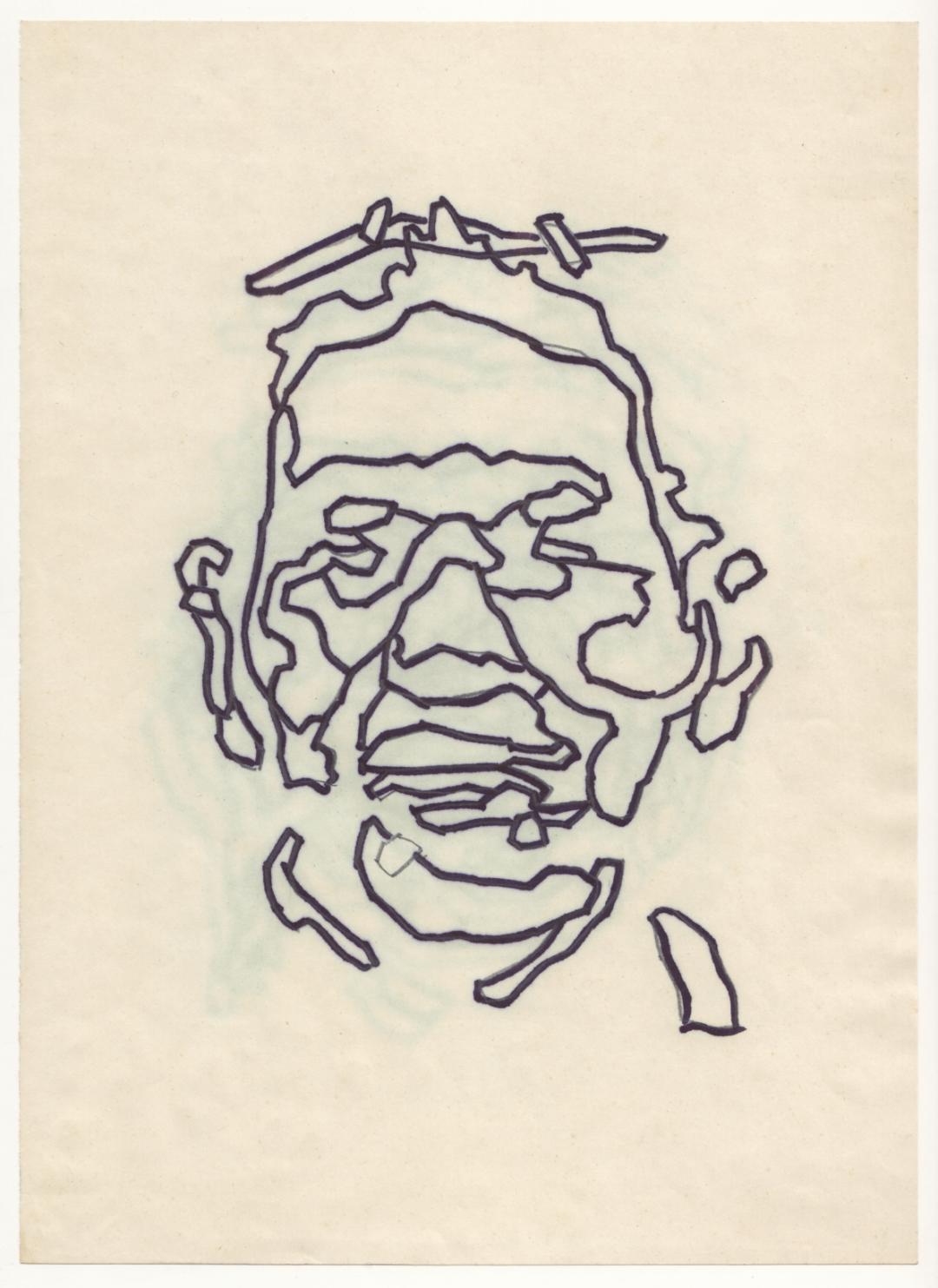

耿建翌,《从第一页到最后一页》,1996,纸上水彩,27×21cm。私人收藏

记得有一年——具体时间我记不清了——那时候竟然可以引进《德克萨斯州的巴黎》,那是我们一起看的。整个电影院,几百人的电影院,一开始只有十几个人,最后就剩下我们两三个人,大家一起从头到尾不打瞌睡地看到底。这片子很闷的。那些书啊——博尔赫斯、马尔克斯、加缪、卡夫卡,我们都看过;关于艺术史,当时看得到的东西,像是《西方现代艺术史》(注:H·H阿纳森著,由天津人民美术出版社于1986年12月发行),那么厚的一本,我们都是通读的。

其实在上学的时候我就注意过老耿的作品。虽然我们不在一个年级,但有一些课是一起上的。记得一门创作课,忘记是他二年级还是三年级的时候,他做的和所有人都不一样。当时那门课,我们是先下乡——去工厂、去农村——回来再做作品。按正常思路,一般是主题性创作,大多是组画或单幅画。老耿不一样,他那时喜欢鲁迅的学生柔石,好像是用墨还是炭画了一篇柔石小说的插图。油画系很少有人这么做。那画非常简洁,笔触也非常果断、简练,有点像丰子恺。画里是有对白的,挺逗的,有一个人没有名字的,叫“某某”。当时老师的要求是“具体地刻画”,而他却做了一个“某某”。(笑)

耿建翌,《不是现实的选择》,1995,手稿及其他项目相关印刷品,

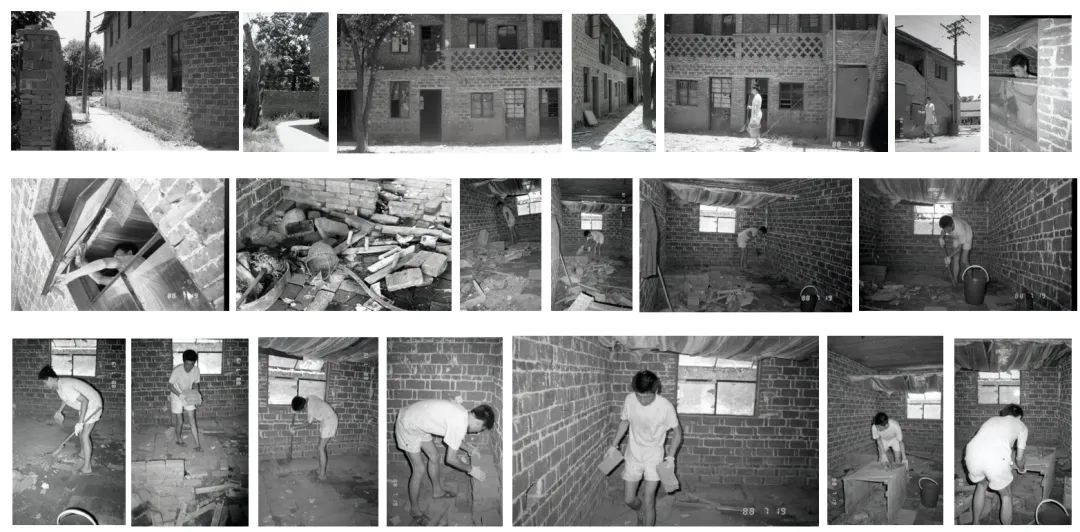

耿建翌,《打扫一间与己无关的房间》 ,1988,行为、黑白照片。

私人收藏

两件极小、极小的事

我现在还记得一个事。那是九一还是九二年,我们那时潦倒啊,经常三三两两地接活,做做广告牌啊,做做公园里边(供人)游览的地图啊、指示牌啊。这些都做。

有一天,他来我家,准备好一起去谈合作。我看他来了,就把门口的自行车拖出去了。他说,你干嘛?骑什么车?打车啊!我当时一愣,说,协议都没签,钱还没挣呢,就这么、这么豪横啊。他说,你打车,钱就挣得到;骑车去,就挣不到——就这态度。我当时又一楞,但觉得好像是这个道理,就一起打车了。我后来才想,他那天过来,应该也是打车来的。当时我住市中心,他家在西北面,我们要去东南面,等于说,他走了一个大斜角。

这真的是极小、极小的一件事。但我印象很深。耿老师——你不能说他是不严谨的人,他挺严谨的,但对于钱,是有点北方人的气息。

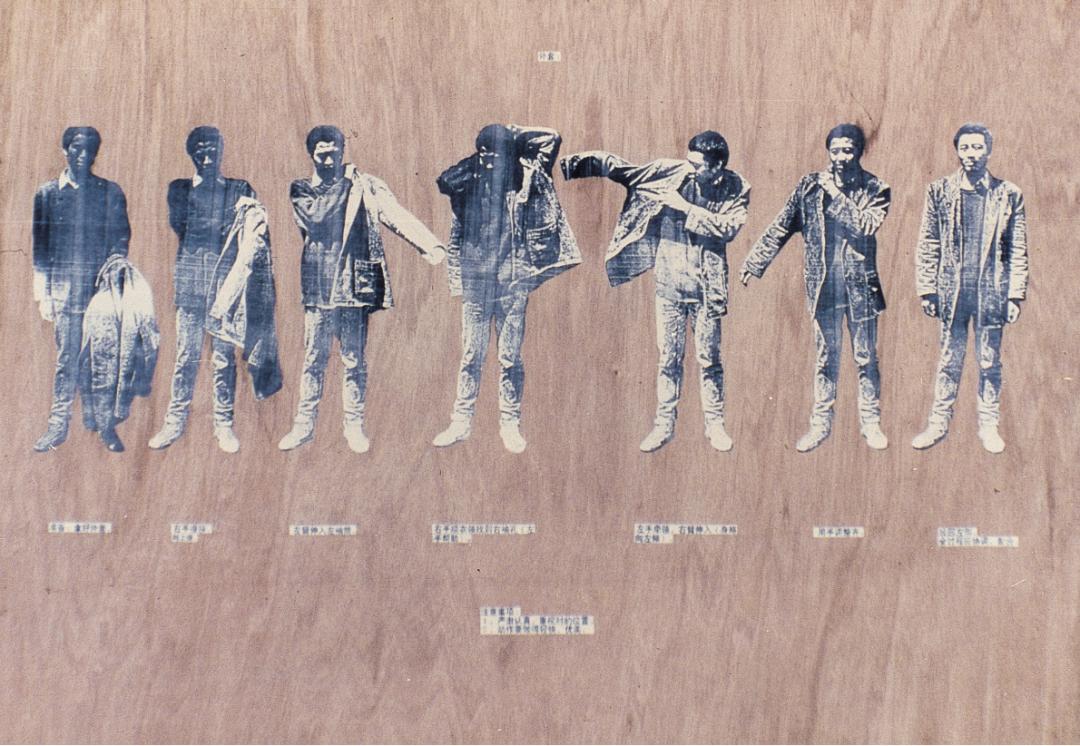

耿建翌,《穿衣的一个七拍》,1991,复印图片拼贴、木板,122×147cm。

图片来源:管艺当代文献馆

再说一件事。我们俩第一次卖作品是在“85新空间”那个展览上,当时我们的老师郑胜天带着几个美国的客人来看展,私底下说要买我们的作品,但价格不会很高。我们当时一听就特激动,从来没卖过,也从来没拿过美金,当时觉得多少钱已经无所谓了(笑)。后来他那件卖了400美金,我的那件卖300。

后来不知道什么原因,这个钱转到了美协的画廊里,画廊又把它换汇成人民币,开了一张现金支票给我们。我就跟老耿两个人骑着自行车“屁颠屁颠”地到银行去。嗯,那时候,这是一笔巨款,我们好像从里没拿那么多钱,走在路上腰杆都直了很多。

当时还没有100面额的钱,都是10块(面额)的。银行没有点钞机,去的时候都快要下班了,里面也没有什么人,银行职员把钱数了以后,就“哐——”一摞一摞地放在柜台上面让我们来数。我们当时一激动,手都打滑了。钱一下子掉在地上幸亏这时候没人了。(笑)接着就分钱了。分完就各奔东西。

到家以后,我又数了一遍钱,发现不对,我这里多了70块。当时没电话啊,出租车也没有,于是我就揣着70块钱,骑着自行车,大概骑了一个多小时。他看到我一脸茫然,完全不知道我去是干嘛。我说,你数数你的钱,他说他没数。(笑)

这就是耿老师。

耿建翌,《交叉光素描》,1993,纸上钢笔手稿,21x29.7cm。

私人收藏。

老耿“挑”人

我觉得老耿是那种不断地会有让你对他有新的感受的人。最早,我能看到他在绘画上、在创作上显示出一股能量。后来我有一阵子去美国,他待在国内,组织、张罗一系列活动,比如“以45度作为理由”,你会发现他将作品延申出去的能力、组织和策划能力也很好。记得以前聊到中国美院新媒体系的教学时,他就强调“要做事”,就是鼓励学生不闭门造车来做作品,而是要把作品连同展览、项目一起“裹挟”到一个动态的语境里去。当时的一些学生——现在依然活跃在中国当代艺术语境里的一些艺术家,在那时受到了这样的鼓励,是有一定的影响的。

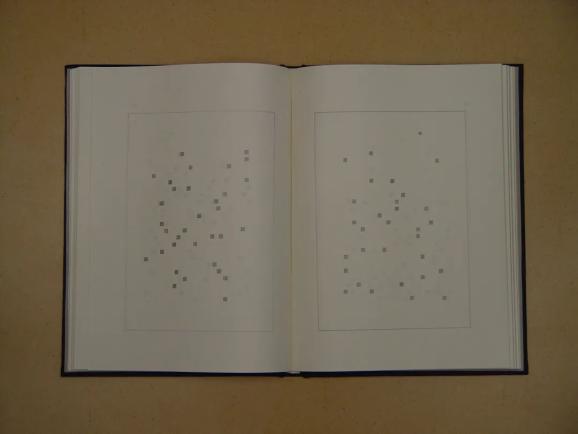

耿建翌,《怎一个“”字了得?》,2003,书, 25.7 x 19.2 x 2.7 cm。

私人收藏

对于学生,耿老师挑人。我也挑。我们的挑法不一样。我看一个人“有脑子”还是“没脑子”,如果“没脑子”,我懒得打交道。耿老师比较有耐心。他觉得每个人的素质不一样,叫我不要搞“一刀切”。我们都欣赏有才华的人,但有些人不体现在作品上,而是体现在其他方面,比如看的书多,比如知识架构的博学。我也欣赏这点,但在艺术面前,我不在意这个。很多做艺术的人,如果饱览群书甚至油嘴滑舌,可要是做不出作品,或者说在艺术上没法留下什么痕迹,那我觉得这些对艺术家而言毫无意义。就像你是个作家,你读很多书但写不出来,那是无效的一样。再说得极端点——一个罪犯,你要证明Ta有罪,也得拿出证据啊!那创作也一样。这点我跟他的看法不一样。耿老师和人相处起来比我放松,特别是到后来。

其实,我们俩都是有点“冷”的人。我上学时就被人说“很难接近”。耿老师也话少。应该这么说,我们都不是那种会主动接近别人的人,都是要一起经历一些事,觉得你这人有意思,才慢慢地感到放松下来。要是和他不熟,那他的话是不多的。但事实上,话挺多的啊。(笑)

耿建翌,《做作 2016-2017》,2016,纸浆、楮皮,40x30cm。

私人收藏

只有文艺青年相信“画如其人”

人是多面的,特别是艺术家。艺术家整个人的思想、感情、性格,各个方面都是很复杂的,得看你从哪个角度来定义,或者说根本没法“定义”,这不是件简单的事。

有种说法:文如其人,画如其人。我觉得这么说太简单了。很多时候,艺术家的画,只是画;作品只是作品。它是一种艺术语言,可能对别的艺术家、对观众、对其他行业的人有不同程度的影响。如果将一张画和一个人一一对应,或者将艺术家的画和人分别抽离出来,都是很难的。

怎么定义一张画?画是善良的吗?是正义的吗?是正能量吗?是红色的吗?这很难说。人也一样。就像波洛克,他长期酗酒,但他创造了很伟大的艺术。很多艺术家,一方面看,艺术很伟大;可另一方面看,Ta是个“坏人”。当一个人的生活、一个人的道德不符合社会主流约定俗成的认识,有人就说这是个“坏人”。那坏人怎么能创作出好的艺术呢?(笑)

我觉得把艺术创作和艺术家本人去做一个比照,是一件困难的、也好像没有必要的事情。“好人”可能做出很糟糕的艺术;“坏人”也可能是非常伟大的艺术家。只是TA的“坏”,因为TA伟大的艺术,我们可以忽略不计。

上海当代艺术博物,“他是谁?”耿建翌作品回顾展现场

我认同耿老师的艺术,甚至认为他的艺术很伟大。我不是说他是什么“坏人”,只想说不要简单的用一个人的艺术和本人做不必要的参照。“画如其人”是用来感染文艺青年的说法,也只有文艺青年,才会相信世界上有“画如其人”。

对于耿老师,他的决定、他的做法都是有他的道理。他曾经在采访里说,我的一些举动让他受到启发。其实我也是。还记得筹备“85新空间”,原来定的是年底,但直到那年夏天我还是定不下来要做什么。有一次,他到我家,跟我说已经决定了画什么。我当时就很兴奋,很快就知道我该怎么做。

我相信人和人之间有一种默契,有一种通感。我和耿老师就是这样。

原标题:《雅昌专稿 | 张培力忆耿建翌:艺术之外的二三事》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司