- +1

“自画像”:我为什么对获得诺奖这件事如此不恭

帕特里克·怀特

近期,1973年诺贝尔文学奖得主、澳大利亚作家帕特里克·怀特的长篇文学自传《镜中瑕疵》,由浙江文艺出版社·可以文化出版。

怀特1912年出生于英国伦敦,后相继在澳大利亚和英国求学。他自幼患有哮喘,性格孤僻,醉心于文学与艺术,一生辗转于澳大利亚和欧洲。第二次世界大战爆发后,怀特应征入伍,远赴北非战场。怀特一生跨越了整个20世纪,他博闻强识、交友广泛,可谓一个时代的见证人。

在这本出版于1981年的自传中,怀特追忆了从出生到漂泊他乡、寻求身份认同的青少年时光,记录了他对写作与艺术的不断思考与探索;战后,他和伴侣曼努雷重回希腊旅行,试图在历史中寻找心灵的归所;多年的离群索居之后,晚年的怀特又开始积极参与澳大利亚的政治文化活动,对当代文明的方方面面给出了辛辣的批判。

怀特在这本自传中毫无保留地剖析自己,文字时而诗意抒情,时而内敛自省,时而诙谐刻薄。他用自己的方式将澳大利亚和世界描摹、拆解,重新镶嵌在自己心灵的版图之中。

选读

[澳] 帕特里克·怀特 / 著

李尧 / 译

浙江文艺出版社·可以文化

2022年11月版

1939年初,我离开伦敦,试图说服纽约某出版商接受我的一部长篇小说。这是我出版的第一本书,在当时,几乎美国所有的出版商都拒绝接受我的这本书。后来,海盗出版社的一位合伙人、文学上的“晴雨表”本·赫布斯一定是看出其中的奥妙,终于决定出版我的《幸福谷》。他在世的时候与我合作密切,尽管我只能给他带来责任和义务。他去世之后,他的继任也还是没有抛弃我——也许是他对我的过分信任把他们都唬住了。他是一位匈牙利拉比的儿子——犹太显贵的后裔。他们虽然不曾表现出自己信仰中那些传统的东西,也还是汲取了教义中的养料,而且其天性中的正直与诚实引领着他们的精神。地地道道的犹太人如今已像虔诚的基督徒一样少见了。本的个性为我的小说《乘战车的人》中希梅尔法布的性格提供了依据——这里指的是传承而来的心灵,而不是外表。从外表上看,他是个老于世故、玩世不恭的人物。我去纽约那年,正是麦卡勒斯因为发表《心是孤独的猎手》而一举成名的时候。那些读了书评的纽约人——如果只看书评不看小说的话——都急不可耐地问:“一个年轻姑娘怎么能知道这些事情?”对于这种怀疑,本心平气静地回答:“她肯定可以看书,不是吗?”

麦卡勒斯《心是孤独的猎手》

在纽约出版第一本小说获得的虚假成功、在纽约居住时周围发生的种种事情、在美洲大陆的旅行,甚至在陶斯和弗里达·劳伦斯以及布雷特的会面都使我产生一种幸福之感,并且因此而推掉了不少要到欧洲处理的事情。直到英国对德宣战才把我从甜蜜的梦乡惊醒。

回到伦敦,我发现什么东西都不同程度地发生了变化。市民已经开始疏散。防毒面具随处可见。男女私通,玩世不恭,对于战争代价的玩笑数量有增无减。物资供应还算丰富,至少对于富人是这样。眼前还是那几张熟悉的面孔,虽然都发生了变化,但并不是所有人都有那么大的变化。这一方面由于他们目前的生活发生了变化,另一方面因为这几年我一直在另外一个世界。苏珊已经结婚,她的丈夫我以前只是略有所知,现在却不得不跟他打交道了。狄克死后,露丝带着忠心耿耿的玛贝尔来到欧洲,打算在伦敦和格林德堡安度晚年。伊内兹·伊姆霍夫和她的哥哥马里奥·玛兰恩塔也在这儿。马里奥作为一个做蜜饯的能手、糕饼师傅,在已经实行配给制的伦敦很快便大显身手。此外还有罗纳德·沃特斯和罗伊·德·梅斯特。

回到伦敦固然很好,但战事似乎永远地陷入了僵局,我很快就烦躁得要命。音乐厅照例灯火辉煌,与此同时我们又不得不在齐格菲防线1936—1939年,德国在西部边境上建筑的防御阵地体系,与法国的马其诺防线相对峙。晾晒衣裳。人们牢骚满腹,没有一个平心静气的时候,只要口袋里有钱就到饭馆大吃大喝,挥霍一番。我们像过去一样,常去剧院,举行更加亲密的聚会,还不顾危险在灯火管制期到街上闲逛。

我该提一提罗伊在埃克莱斯顿大街居住时,最初收留的那几位房客。因为他们对我的生活发生过某种影响,虽然这种影响并非是立竿见影的。一个白俄罗斯人在临街的前厅和地下室做起了贩卖古董的生意。此人曾是一位海军上将,疯疯癫癫,很惹人讨厌。他后来成了我的《幸福谷》中的索科利尼科夫的原型。文学创作有两种技巧最难掌握,一是把讲究贞洁的女人写得让人感兴趣,二是把令人讨厌的男人写得可以忍受。我塑造的索科利尼科夫这个人物是否成功,我没有勇气弄个明白,但不管怎么说,他是作为一个典型性格出现在我的作品中了。

还有来自维也纳的姐妹俩跟我和俄国人相处甚好。她俩有知识、有教养,待人谦和,极力讨别人欢心,却得到了恶报。与她们的接触,增加了我对中欧地区犹太人的了解。对犹太人的迫害和灭绝种族的屠杀所造成的恐惧还没有把我们的自满情绪完全打消。在码头、机场遇上难民,心里还不由得升起一股怒气。某些如同垃圾的戏剧使已经埋葬了的反犹太主义死灰复燃。

一个又一个的政治事件像走马灯似的一闪而过,希特勒发动的大战最初几年处于僵持阶段。这一切都使得我难以忘怀自己相对而言没有什么意义的进步与倒退。就是现在,我也常常想起什么时候我在什么地方住过,做了些什么事情,为什么做这些事情。至少我还记得1939年夏,回伦敦之前,我在科德角科德角的桑威奇就开始写我的小说《生者与死者》了。《幸福谷》的出版向相当一部分评论家和读者表明我是一个作家。现在为了证明自己确实有此天赋,便不得不继续写下去。我想,人们的第二本书大概多半是在类似我这种想法下写出来的。在这种情况下,一幅本应该是伦敦城的风情画,因为作者要对生活在这里的一部分人进行剖析而完全被破坏了。战争使得我不得不提前动笔写这部本该再酝酿几年的书。这个阶段我写作的时间没有保证,断断续续,而且个人生活很不如意,前途未卜。我一直不喜欢《生者与死者》这部书,也许压根儿就不应该写它。

回到伦敦之后,我继续写这本糟透了的书。在这一段怀疑人生价值、气馁而又比较平静的日子里,我对自己和正写着的这本书越来越不满意了。我终于决定到纽约去。至少等到我的同龄人开始应征入伍时再回英国。也许那时候这本书便能瓜熟蒂落——可以把它交给出版商了。如果我是英国人,那时是不准离开英格兰的,可我是澳大利亚人,他们还是给我办了签证。离开澳大利亚到剑桥上大学之后,我便再也不想回去了。而此时此刻,我却用着澳大利亚护照。来这儿之后,每逢胆怯的时候我就不由得想继续待在美国。许多朋友也劝我留下,包括一位我相信本来可以成为我生命中的另一半的人。

表面上看,纽约没什么变化。繁华的市面上,可以看到从欧洲逃来的比较幸运的难民,还有从英国来的富有的逃兵。最大的变化还是我自己。心中的歉疚把我搞得火气很大,特别爱吵架。我白天工作,写那本在我眼里并非必须的书。漫漫长夜,无处消磨,只好一家一家地逛酒吧,有时候一个人,有时候跟一帮朋友。我常在他们身上发泄心中的愤懑,弄得朋友们不得不踢我的肋骨,让我从东区某条街沟边爬起来。他们之所以还理解我,我想恐怕仅仅因为我是作家,又是外国人。

伦敦简直成了一片墓地。然而对于这一点,在伦敦经历了这场战争的人们,并不像我这个从另外一个世界归来的人体会得那样深刻。有时候你会看到和平年代死去的人们的坟墓还环绕在从前的教堂四周,而那教堂已经变成一个个弹坑。雄伟大厦的废墟,以及一排排房屋被炸毁而变宽了的马路比象征死亡的肉体消亡更让我忧心忡忡。寻找不到的朋友,以及我自己对于闪电战的记忆都使我觉得死神仍然在这座我曾经那样熟悉的城市上空翱翔。有一天傍晚,走出我住的那幢房子,站在台阶上的我突然觉得眼前出现一片耀眼的金光,好像还能听见救火车的呼啸声。半晌才意识到,并非又发生了可怕的空袭,我看到的只是夏天落日的余晖。

这种经常出现的冲击性事件也是我决定回澳大利亚的原因之一,还有一个决定性因素是饥饿。战后在伦敦,我就没有吃过饱饭的时候。我这个大肚汉总在挨饿。我们凭定量供应本购买食品,心里总盼望再搞点什么填饱肚皮,就连面包也少得可怜。在那种比较便宜的餐馆出售令人作呕的饭菜之前,我们早就把配给的那几片面包吃了个一干二净。

就这样,我拿定主意回一趟澳大利亚,至少先探探路,看一看除了如画的风光——那风光一直萦绕在我的心中——还能寻觅到什么。

我复员回到伦敦郊区。记忆所及,我的所有活动与转折都从这里开始。不过这一次不是在哈罗,而是在阿克斯布里奇。空军给我们每人发了一套一见水肯定缩得不成体统的衣服、一双纸底鞋、一顶挺硬的毡礼帽、一件雨衣和一个纸板手提箱。(我试用了这几件礼物,后来便收藏起来,作为个人陈列馆的展品一直放了好几年。)

1948年怀特和他的希腊挚友曼努雷·拉斯堪瑞斯回到澳大利亚

作为一个复员军人,比这些物质的东西更重要的是他们又馈赠了我从事脑力劳动的自由。我的创造力在经历了战争岁月凝冻而成的沉默之后,现在又融化了。我在维多利亚大街买了一大捆大页书写纸,便关在伊伯里街兼作书房的卧室里开始伏案写作了。我先写的是长篇小说《姨妈的故事》。经历过“干旱”的年月,我写这部书的时候,很难说是文思如潮、一气呵成。相反,就像从一个完全陌生的地方,一把一把地摘取并不熟悉的东西。这本书中有一些素材来源于我以前写的一本没有出版的长篇小说《阴沉的月亮》(The Sullen Moon)。有的情节则是回忆过去的生活,并且对那个典型环境加以思索之后重新构思的: 莫斯维尔的牧场,我小时候念书的那所预备学校对面阿什比山的火山口处神秘的房子,莫斯维尔和鲍勒尔之间的莫里斯夫妇名为布朗利的住房,新墨西哥桑格雷克里斯山脉中布雷特家房子的提灯。写这本小说的时候,我必须首先打破这几年在空军部队写只注重事实的文件与报告而养成的习惯。那种玩意儿更接近新闻报道,而不允许追求所谓艺术真实。我醉心于开辟一座渴望已久的、词汇与感觉的大花园。

《姨妈的故事》写成出版之后,我还住在澳大利亚。权威性的评论家对它嗤之以鼻,读者对它熟视无睹。我这才意识到,澳大利亚人一定更喜欢我写的那些有关某个事实的精雕细刻的报告。作为一个崇尚实用主义的民族,我们总是习惯于把实际存在的事物与表面现象混淆起来。也许正是这种对表面现象的热衷,为统治我们的骗局不断地愚弄民众创造了条件。

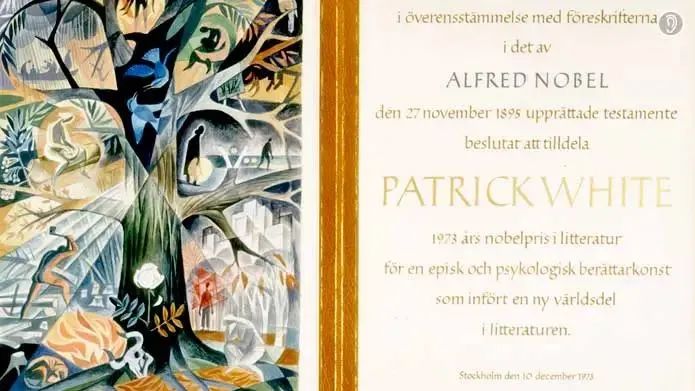

怀特诺奖证书,插图灵感来自他的代表作《人树》

似乎有先兆,早晨有人把一束白玫瑰放到我的门前,但是没有任何来自官方的消息。晚上睡觉的时候,还不知道这个惊人的消息正等待着我们。我已经迷迷糊糊进入梦乡,突然被一阵门铃声吵醒,接着便听见有人咚咚地敲前门。曼努雷从来不是一个好“舍监”,连忙去看发生了什么事情。来了一群人,向他报告我获得了诺贝尔文学奖,希望我能出来见见他们。曼努雷说我已经上床睡觉了,不会再爬起来接见任何人。他让他们最好第二天早晨来,我总是不到六点就起床。他们便朝他大声嚷嚷,说如果我不马上出来,就得不到这项具有国际影响的大奖了。曼努雷说我不会在乎这些,并且坚持让他们第二天早晨来,说着就关上了门。

前门、后门叮叮咣咣的敲打声又开始了。新闻记者们推举出来的代表在房子周围转来转去,洗衣房和狗窝里的狗汪汪汪地叫着。人声不断。一位时髦的女记者碰巧认识我的一位邻居,便把他喊起来,一块儿求我半夜三更爬起来接见他们。人声、脚步声不绝于耳。好几位先生拿着闪光灯、照相机,干脆在门前的草坪上安营扎寨。后来,记者们终于认识到我比他们还固执,这才悻悻而去。

我没有食言,第二天一早就接见了卷土重来的记者们。我坐在门廊前面,或者说被那些想在更明亮的光线之下拍照的记者们硬拖到门前的草坪上。我已经不再是人,而是他们职业需要的一个对象。他们没完没了,问题提了一个又一个。至于这些问题多么荒唐可笑,已经无关紧要。当然,这也许是那种依赖于人的职业所致。我坐在那儿,面对照相机,回答了一整天问题,直到晚上7点钟,前来访问的人才渐渐离去。我刚刚松了一口气,一个神情激动的芬兰女记者沿着小路气喘吁吁地跑来,生怕误了这次会见。要知道,她是专程从地球的另一边飞到这儿来的。一位从新加坡来的、十分冷静的年轻女性,一向以中国人务实的精神处事,从未错过类似的机会,唯独这次落了空。我本来想向她做一点解释,可是实在累得精疲力竭,连一句话也不想再说。而且我忘了还得去见学术界那些贪得无厌的家伙。曼努雷有时候比我更有预见性,他预言说:“我们的生活再不会像从前那样了。”他说的完全正确。

我说过,十七岁的时候,为了博得妈妈的欢心,我曾连续两个星期每天晚上都去跳舞。等到这并不虔敬的两个星期结束,我就再也没有去过舞会。我获得诺贝尔文学奖以后的处境和这种情形很有点相似之处。我不得不承受那种荒唐的后果,以满足那些把这项大奖授予我的先生。从那以后我几乎连一次采访也不曾接受,当然也就是可以理解的了。当时我没有接受亲自到斯德哥尔摩领取奖金的邀请。对于那些并不了解我的禀性和我的著作的人,我的这种态度至今不可思议。

怀特小说中文版

有人建议请西德尼·诺兰代表我去领奖。我觉得这倒是个好主意。因为诺兰夫妇正好在北半球,而且西德尼本人很喜欢在这种浮华的盛典出头露面。就这样,诺兰夫妇代表我去了斯德哥尔摩。后来听说为了那次盛会,光系领带就把他们折腾得够受。对此我深表同情。因为我就是对着镜子照来照去,总也系不好领带的人。他们对会议期间安排的活动很感兴趣。举行颁奖仪式的那个晚上,西德尼非常紧张。他说,为了表现得轻松一点,他只好一直喝酒,而且居然上了瘾,一直过了好长时间才改了这个坏毛病。我听了很是内疚。我是不是该因此而对一位艺术家的垮台、对丈夫与妻子感情的破裂、对我们之间亲密友谊的终结而负责呢?

的确,正如曼努雷预言的那样,生活再不会像从前那样了。

诺贝尔奖授予科学家或许是正确的。在落后、闭塞、交通不发达的时代,授予作家也未尝不可。读一读叶芝关于他怀着庄严的心情,乘船渡海到斯德哥尔摩领取诺贝尔文学奖的描述,便会得出这样的结论。他的父亲J.B.与现代人有很大的不同。他一定会理解我为什么对这项最高的文学奖如此不恭。

新媒体编辑:傅小平

配图:历史资料;作家照片:National Portrait Gallery

原标题:《帕特里克·怀特的“自画像”:我为什么对获得诺奖这件事如此不恭|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司