- +1

艺术开卷|文人家具:古意里的简朴、简率与意淡

文人家具的说法可能是受文人画的影响而产生的。中国文人画发端于唐代,经宋代及元、明两代成为中国绘画的主流。文人画无论是相关著述、具体实践和存世作品都可谓浩瀚,但中国没有文人制作(创作)的家具。

近期,美国芝加哥艺术学院绘画系、史论系教授,芝加哥亚洲艺术研究所所长蒋奇谷新书《明清白木家具》在三联书店出版。文人家具审美最重要的是体现文人精神气质,体现文人对生活的立场和态度。这种立场和态度可归结为“简朴”两字,就是简单朴素,与繁复矫饰正相反。“今天,大家都说敬仰文人精神,喜爱文人家具,但在真正明白了什么是文人的家具审美之后,还能够真心诚意地接受一件外表看似简单、普通,却内含文人精神的家具就不容易了。”作者在书中写道。澎湃新闻特选摘其中《文人的家具审美》一节。

家具审美牵涉诸多因素,尤其是与拥有和使用它们的人直接相关,是社会不同人群审美立场乃至政治立场的反映。家具的式样、用材、纹饰等审美取向很大程度上是由它们的拥有者所处的社会地位决定的,如象征皇权的龙椅。明、清宫廷家具在材料和做工上采用当时的最高等级和标准,式样必须符合皇帝和皇亲国戚的身份。古代中国宫廷审美是皇权统治的一部分,它的确立是为了彰显权力从而维护和巩固政权的统治。但同时中国还有文人审美,那是全然不同的一个审美系统;它不以维护皇权为目的,也不以材料做工来决定审美价值的高低,而是顺应审美自身规律,崇尚朴实自然,绝非木材高贵或做工精细即美。虽然文人的审美观念处处体现在一些具体的古家具上,但文人家具的审美是一个很少被讨论的领域,要弄清这个问题具有很大的挑战。

现在我们常常听到“文人家具”或是文人审美对家具制作产生过巨大影响,甚至文人直接参与家具的制作等说法,但实际上“文人家具”是一个含糊且还没有被严肃讨论过的概念。在现实中有一些古家具可能被某个文人使用过,文人的确有可能参与一些家具的设计制作,但一个必须接受的事实是:文人很少有关于家具的论述。因此,要确定什么是文人家具,哪些家具在造型、风格上受到文人的影响都是非常困难的。相比历朝历代大量文人的书论、画论,文人对家具的记述可谓凤毛麟角。真正算得上具审美意义的文章也许只有明代文震亨《长物志》的“几榻”和清代李渔《闲情偶寄》的“一家言居室器玩部”等几篇而已。明代另一位文人高濂在他的《遵生八笺》里提到了不少家具,如二宜床、倚床、竹榻、短榻、禅椅、仙椅、藤墩、靠背、滚凳等,但高濂仅做了家具功能的描述而少有具体审美评论。从卷题“怡养动用事具”即可看出,他着重谈的是养生。其他文人有关家具的文字都仅有只言片语,是记事录物时顺便提及家具,通常是一些非常简单概括的描述和评论,如范濂、王士性等。所以要讨论所谓的“文人家具”是非常困难的。不说家具审美文献,就制作家具的木作书籍也仅有《鲁班经》一本,且大部分在说土木建筑,家具仅是其内容的一小部分,简单的二十余条几百字而已。《鲁班经》整本书充满风水邪说且错字连篇,可能是文化不高的匠人记录或口述之书。无怪乎凯茨当年震惊地发现中国人对家具漠不关心,在《中国日用家具》里说道:“在专业和普通的出版物里,尽管中国人所关心的事物无所不有,但对家具的关心几乎是零。”他还客观地指出:“自从鲁班被奉为神灵,将所有功劳归功于他之后,从不间断的中国朝代的历史记录里,再也没有提到过一个我们今天可以称其为艺术家的杰出木匠。”与艾克和安思远对中国古家具的赞美式论述不同,凯茨常常尖锐地指出一些问题。70多年过去了,凯茨许多中肯、犀利的观点还是值得我们深思。

文人家具的说法可能是受文人画的影响而产生的。中国文人画发端于唐代,经宋代及元、明两代成为中国绘画的主流。文人画无论是相关著述、具体实践和存世作品都可谓浩瀚,但中国没有文人制作(创作)的家具。家具制作是匠人从事的一门手艺,所以不受文人重视。文人是读书人,他们写文章、写字(书法)和作画而不去劳作。有据可查的文人从事过的手工艺是毛笔的制作。有文献说韦诞、张芝、王羲之都曾经制作过毛笔,但比较可靠的记载文人制作毛笔的古代文献是梁同书所著的《笔史》。其中“笔匠篇”列举有姓名的制笔匠七十多人,不少是文人,如晋韦昶(官至散骑常侍),还有面见李林甫(唐玄宗时宰相)时自称为学子的管子文等。梁同书还特别讲到一个名叫吕道人的制笔匠:“歙州吕道人,非为贫而作笔,故能工。”说明毛笔制作原是一门养家糊口的手艺,一旦制笔的目的不是赚钱,笔就可以做得更尽心完美。但梁同书没有提到韦诞、张芝、王羲之、智永等人的制笔。毛笔是书写和绘画的工具,因此,制笔也许是文人唯一从事过的匠艺。古代制作家具的艺人是工匠,与文人属于两个社会阶层。虽然明代出过喜欢做家具的皇帝,还有木匠被提拔至侍郎、尚书的例子,但在整体上说,木匠等手艺匠人的社会地位并没有因此而得到提高,仍然是“百工之人,君子不齿”。文人作为中国古代社会的一个特殊群体,对文化艺术的发展起过决定性的作用,按常理家具也不应例外。因此,尽管探讨文人审美与家具的关系有难度和挑战,但这是一个极值得探讨和具有当下意义的课题。

文人家具似乎与风格简朴的明式家具联系在一起。现在流行的观点认为:明式家具风格简约,清代家具风格繁复。实际上,这是对明清家具的一大误解。明代家具的风格多种多样,有简约也有繁复,清代也是一样。如果我们追溯到明代以前,如宋、元,亦是如此。当然,明代家具的简约和繁复与清代家具有所不同。明代家具的简朴是明代和明代以前文人的简约审美取向在家具上的体现,并在明代达到了一个巅峰。清代文人延续了明代文人的审美追求,但在宫廷审美趣味的主导和影响下清代家具制作逐渐出现新的样式,最终形成了清代自己的风格。虽然清代简约风格还在继续,但已经式微。现在人们喜欢简约风格的明清家具,还是与西方早期研究中国古代家具的学者如艾克、凯茨及稍后的安思远等人有关,是与他们对简约风格的明清家具的喜爱、研究和推广分不开的。西方人对明清简约风格的欣赏与20世纪二三十年代德国包豪斯引领的现代艺术运动(建筑及设计领域)直接相关。西方18、19世纪流行的诸如洛可可、维多利亚等风格也都是繁复的装饰风格,19世纪末至20世纪初出现的具有现代意义的新艺术运动(Art Nouveau),还是以繁缛复杂的波浪形和流动的线条为主流风格。奥地利建筑设计师、理论家楼伊斯(AdolfLoos)在新艺术运动高潮时(1908年)宣称:“文化的进化和排除实用物品上面的装饰是同义词。”他的口号是:“从装饰里摆脱出来是精神力量的象征。”楼伊斯的理论直接影响了包豪斯和现代艺术运动,同时也是西方理解和欣赏中国简式古家具的理论根据。

马塞尔设计的瓦西里椅(WassilyChair)(了了摄)

美国学者韩蕙将一把17世纪的中国禅椅和一把1925年包豪斯的教授、建筑和家具设计师马塞尔·布劳耶(Marcel Breuer)设计的瓦西里椅做了比较。她指出:“两把椅子的基本形状,节俭用料和几何形简约性方面是一致的。”她还说:“马塞尔是受了荷兰风格主义运动的影响。”但是她认为:“欧洲20世纪这种激进的观念源于日本建筑。”韩蕙接着说:“这种观念在公元4世纪前的中国已经出现。”她马上援引一段《道德经》,以此来证明中国古老智慧是这二简约审美观念的来源。关于西方人为什么能欣赏中国家具,韩蕙是这样说的:“在包豪斯的眼里,中国古典家具就是艺术…是包豪斯使我们能给予中国家具一个艺术的审美标准。”韩蕙这里说的中国古典家具是指明清简约风格的木质家具。她说得非常清楚:西方的现代主义运动导致简约几何造型艺术风格的形成和发展并被接受和欣赏,由此也导致对中国(非西方)简约风格家具的接受和欣赏。换句话说,她不是从中国文化(文人)的语境切入来理解和欣赏简约风格的中国明清家具的。

商代青铜鸮形觯(纽约大都会博物馆藏)

商代青铜鸮形觯(弗利尔美术馆藏)

在韩蕙看来,中国禅椅与马塞尔的瓦西里椅还有一个很大的区别:瓦西里椅在西方家具的发展史上是一次革命,它是有史以来第一次用弯曲的金属管制作的家具,造型也是前所未有的简约和有效。虽然它也是手工制作的,但发明后即投入用机器大量生产,是工业化批量化家具生产的始祖。而那张中国禅椅是用木材制作的,它的造型经过多个朝代的提炼和完善,就是在当时也不具革命性而是传统的延续。西方人欣赏中国简约风格的家具应该归功于包豪斯,这从西方艺术发展史看是千真万确的。西方现代主义崛起之前的各个时期净是繁缛风格,如巴洛克、洛可可、维多利亚,之前浪漫主义与新古典等时期,再往前文艺复兴时期、中世纪,直至古希腊、古罗马时期,整个西方古代艺术史里几乎找不到对简约风格的认可和欣赏。西方在现代主义之前的艺术形式是模仿自然对象,技巧是否精湛是衡量艺术水平高低的标准。在技巧精湛的前提下,若展现一点个性即成大师,对简约风格有意识的追求则是20世纪之后的事了。中国的艺术史告诉我们,从古代开始,中国艺术的风格就是简繁并存。就制作难度大的青铜器、瓷器等工艺品来看,中国的古代工匠(艺术家)已经掌握了制作精致、繁复、高难度纹样的技巧,但同时他们有意识地、自觉地追求简约。比如商代的两件青铜鹗觯,它们的题材、尺寸、材质都一样,但风格一简一繁而大相径庭。说明在同一时期艺术家会有截然相反的艺术风格的追求。再举战国时期和汉代的铜镜为例,风格也是截然相反。装饰繁复,四方连续柿蒂纹,深浮雕大小光芒纹那面是西汉的,而简约的一面时间上反而早。战国晚期光芒纹刚出现,就用单线勾勒,以配镜心的三弦纹钮,是当时匠人对繁复风格反思和扬弃的结果,从而达到更具艺术高度的简约。除了列举的两件青铜鹗觯和两面铜镜,还有更多可以证实简繁风格同时存在和相互交替的艺术品。在某些时期,如宋代,瓷器的简约风格占了主导地位。虽然宋瓷的简约与之前唐代瓷器的雍容华贵在风格上形成强烈的对比,可即便在唐代,繁简风格也是并存的。所以中国艺术的简繁共存和交替出现是有其历史渊源的,而不是像西方那样发展到现代才出现。中国家具没有西方家具由繁人简的审美变迁,它的古代和现代之间并不能用一条繁简之线来划分。必须注意的是,不仅是创作这些青铜器、瓷器的匠人在审美上有追求简约的意识,更关键的是用户,如赞助人、订制人、拥有者等广大人群的审美观念均已达到欣赏简约风格的境界,从而使简约成为当时社会共同的审美意识。虽然它通常由精英阶层引导,但毕竟是一个普遍的社会审美共识。

西汉柿蒂光芒纹铜镜(纽约大都会博物馆藏)

战国光芒纹三弦钮铜镜(纽约大都会博物馆藏)

唐单色釉胆瓶(纽约大都会博物馆藏)

唐三彩罐(纽约大都会博物馆藏)

宋定窑刻花梅瓶(纽约大都会博物馆藏)

宋磁州窑白底黑釉刻花梅瓶(纽约大都会博物馆藏)

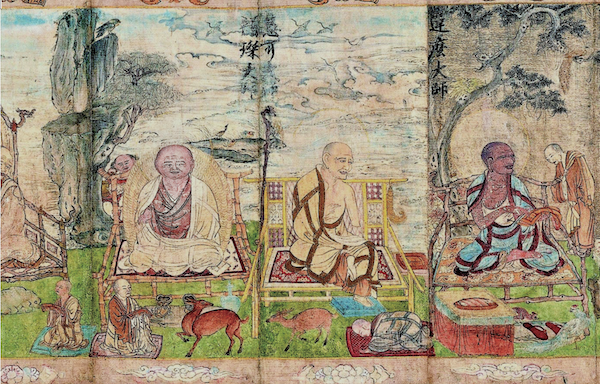

韩蕙的东西方椅子的比较还可以进行下去。虽然东西方两大文明在审美结果上有时会殊途同归,但还是有本质上的不同。马塞尔的瓦西里椅虽然是家具史上的一次革命,但毕竟还是材料发展而引起的革命。西方家具之前也是用木材制作的,工业化使得无缝金属管成为可能和有效的家具材料,因此,从西方的家具传统来看,审美并非是出自内在的追求和演变,而是出自外部因素的促进,即材料的变化引发结构造型的变化再引发审美的改变。所以,这个简约风格从审美意义上说是被动产生的。瓦西里椅在马塞尔设计完成后,审美的工作也就结束,接下来便是大量地工业化复制,然后涌入消费领域。中国禅椅的情况就完全不同。韩蕙例子里的禅椅(17世纪)是禅师可以盘腿而坐的那类大尺寸的椅子,先由西域传入中国,早期称胡床。禅椅最早出现在敦煌壁画中(西魏285窟),现存实物有日本正仓院圣武天皇(724—749年在位)举行仪式时用的赤漆欟木胡床。禅椅还出现在唐宋的绘画里,如作于宋代大理国的《张胜温画梵像》,里面所画的禅椅与日本正仓院藏的胡床在造型上极其接近。宋代佚名《十八学士图》里的扶手椅造型也非常接近韩蕙列举的禅椅。这一切说明中国禅椅的造型在历史的不同阶段里处于不断的变化之中,到明代基本定型,但具体的椅子还是有所变化。其间制作禅椅的木材也有变化,包括树根、竹子以及明代中晚期黄花梨等硬木的运用。这虽然对禅椅的造型有所影响,但并非像西方那种对传统的革命性颠覆和否定。

赤凌欟木胡床(唐时代)(日本正仓院藏)

南宋《张胜温画梵像》(局部)。

南宋《张胜温画梵像》(局部)。

(宋)佚名《十八学士图》(局部)(台北故宫博物院藏)

我们确实需要深入研究中国古代文人对家具审美的影响。中国文人在审美上欣赏简约远早于西方人,他们并没有经过西方式的现代主义洗礼,而是在长期的中国封建社会的生活和磨炼中渐渐形成的。这不仅是对简约风格的欣赏,也是人性内在的表达和诉求,是人性中追求纯粹性一面的升华,是照耀在封建社会的不可磨灭的光,是全人类无论何时何地都可以共享的一道文明的印记。正如法国历史学家勒内·格鲁塞(Rene Grousset)在研究了中国甘肃新石器时代的陶器后说的:“简单从而到达一个简约、坚固和坦率的形式,这是物质的内在质量,是东方美学永恒的美德。”对中国家具来说同样如此。木质家具和陶瓷器一样,经历了漫长的历史发展和演变过程。古代陶瓷器存世量巨大,可是家具由于木材易腐蚀而少有存世的实物。文人对古陶瓷的论述要远远多于家具,但即便如此,通过文震亨的“几榻”,我们可以了解到明代文人对之前朝代(宋、元)家具风格的崇尚,对简朴审美的崇尚。法国谚语说:“文化人无法与他生活起居的品位分开。”这同样适合中国的文人与家具的关系。鉴于明代以前关于家具文献的稀缺,我们几乎没有明以前文人曾经使用过和拥有过的家具实例,但我们可以将文人修建的宅居作为寻求文人对家具审美的源头。

早在唐代,就有大量文人写过他们的宅居和宅居建造,如对草堂、园林、书房、庭院等的描述(诗词)。我们可以从文人对这些宅居的描述出发,来推断他们对与宅居相配的家具的审美。文人通过对自然的崇敬和赞美表达他们精神上的向往,同时,通过设计和建造房舍和园林将他们的审美理想付诸实践。虽然文人的这些描述大都是关于大自然的景色和宅居的,极少提及家具,但我们还是可以从中了解文人对美的判断。因为首先是择定自然景色(宅居地点),然后是房屋的建造,之后才配置家具。有了家具之后,生活起居就有了着落:几榻可以卧躺,可以阅书赏画,还可以置放青铜、陶瓷、玉器等古玩摆饰,再加之墙上挂了书法、绘画等卷轴,文人生活起居的品位(审美)便展现无余了。所以,文人建造宅居的论述可以作为文人家具审美论述的开端。文人作为中国古代社会的一个重要而又独特的群体,对美有特殊的要求,他们建立了文人的审美并对它进行阐述;大至宅居、园林,中至家具,小至笔、砚及各类把玩摆设,他们在各个领域的审美追求在精神上是一致和相通的。

早在唐代之前,就有文人远离闹市寻找和选择幽静的自然环境建造他们的宅居,并以此来实现他们自己的理想。到了唐代,文人建宅园已经蔚然成风,这从唐代的诗歌和文章中可以看出。如王维与裴迪合写的诗《辋川集》四十首,就是为辋川别业(王维的别墅)而作,里面有“文杏裁为梁,香茅结为宇”的句子,说明建造屋宇的材料是杏木和茅草。王维的家具非常简单:“斋中无所有,唯茶铛药臼,经案绳床而已。”绳床即胡床,是椅子,他仅有绳床和小案桌,连榻也不置。杜佑的《杜城郊居王处士凿山引泉记》也是他对其宅居周围自然景观和文人生活方式的描述。唐代首都长安的东郊当时是一些权贵的山庄和别墅的集聚地,而南郊樊州一带风景幽寂,众多文人官僚在那里建造宅居别墅,杜佑的宅园城郊居就是其中之一。东郊近皇宫(大明宫、兴庆宫),紧贴政治中心,而南郊近终南山,丘陵起伏,又多溪涧。两个地点的选择反映了两个迥然不同的出发点,两种不同的政治取向,也隐含着两种对立的审美观。长安之外很多地方也有文人选地建造宅居。杜甫在762年间于成都建成草堂,并赋《寄题江外草堂》和《堂成》等诗,描述草堂的修建过程。唐代诗人独孤及在《卢郎中浔阳竹亭记》中描述他朋友盖的竹亭:“以俭为饰,以静为师。”这里的“俭”“静”两字是文人审美的核心。虽然这是一篇关于盖竹亭的文字,但听上去像是一个文人审美纲领性的宣言。白居易52岁辞官回到洛阳,他购买了履道坊宅园,然后进行增建,以作为他的晚年居所,他还写了长文《池水记》,详尽描述这座宅园。而在九年前(815年)白居易被贬官至江州浔阳(今江西九江市)时就盖了他的第一所草堂,两年后建成并写《庐山草堂记》。白居易非常具体地描绘他自己盖的草堂:“木斫而已,不加丹;墙圬而已,不加白”。也就是说,建草堂的木材仅用刀斧砍削而不再加工平整,更不涂漆绘彩,墙就是灰泥抹的墙,也不刷白。可贵的是,白居易还提到了家具,要比王维的多一些,但未做具体的评论:“堂中设木榻四,素屏二,漆琴一张,儒、道、佛书各三两卷。”白居易没提桌、案,而是提到功能类似于床的木榻,说明唐代处于中国的家具由低(席地坐)向高(椅凳坐)发展的过渡时期;高桌、案可能还没成为家具的主导,这从木榻数量来看就清楚了。一间屋里要放四张木榻,这些木榻并非都是用来睡觉的,也不是因为房间大,要多放几张,而是木榻在当时承载着躺、坐、卧以及放置物品甚至用来写字、画画等多项功能,因此,需要一定数量方能运转。至于素屏,我们看到的古代绘画里屏风大都是有画的,常常为山水,素屏极为罕见。从以上描述文人建造宅舍、园林的文字里,我们可以看出文人的审美立场,即以俭素为尚。关于建草堂的木材加工方式,还有更激进的例子。唐天宝年间文人李翰为朋友尉迟绪建草堂写的《尉迟长史草堂记》里记载:“大历四年夏,乃以俸钱构草堂于郡城之南,求其志也。材不斫,全其朴;墙不雕,分其素。然而规制宏敞,清泠含风,可以却暑而生白矣。”白居易建屋的木材还用刀斧砍平,而尉迟绪对于树林里伐下来的木材,不做任何加工就直接用来建草堂,可谓完全彻底的质朴。尉迟绪是晋陵郡的郡丞,是唐朝不小的官员,他用自己的俸禄建草堂的做法是“求其志”,并以“全其朴”“分其素”来展现文人风骨,说明他为官清廉。清廉和简朴往往正相对应。900多年后,清代的文人李渔在他《闲情偶记·居室部·墙壁第三》里写道:“天下万物,以少为贵。”我们可以从这些文字里体会到文人审美的核心——简朴,它就像一条清澈的长河涓涓流淌。

关于家具较为详尽的论述要到明代才出现,其中文震亨写了最为著名的关于家具审美的一篇文字——“几榻”。它是文震亨《长物志》的第六卷,是中国古代最全面、最系统、最详尽的关于家具及家具审美的专论。在文震亨之前,有明代地理学家之称的文人王士性在游历苏州时写下了一段关于家具的文字:“又如斋头清玩、几案、床榻,近皆以紫檀、花梨为尚,尚古朴不尚雕镂,即物有雕镂,亦皆商、周、秦、汉之式,海内僻远皆效尤之,此亦嘉、隆、万三朝为盛。”这段话也常常被研究家具的学者引用,因为它提到家具的木材“紫檀、花梨”,以及明代家具的尚古倾向,从中我们可以得知古朴是当时的一条审美标准。还有高濂在《遵生八笺》里专门写了“香几”一条,虽然非常短小,但对家具审美做了描述。另外还有范濂的《云间据目抄》里那段著名的关于家具与木材的短小文字,虽然是社会学角度的观察和批评,从侧面也折射了当时的审美倾向。王士性比文震亨大38岁,高濂大文震亨12岁,范濂大文震亨45岁。《广志绎》《遵生八笺》《云间据目抄》分别成书于万历丁酉(1597年)、万历辛卯(1591年)和万历癸巳(1593年),时为文震亨的幼年、少年时期。因此,文震亨很可能读过这三本书并受其影响。尤其在著述格式上可以看到高濂《遵生八笺》的影子。高濂《遵生八笺》提及家具略涉审美,因为他的目的不是谈论审美,而是从文人养生角度描述家具。比如他提到的香几,是有特别用途的小型家具,而非一般生活起居的日用家具。高濂是在谈香和焚香时顺便提及香几。在一段简短扼要的论述香几的文字后,高濂便大段地论述起香和焚香;单单古香就列出了53种,再加常用香22种,一共75种!高濂还仔细地写了焚香七要,其中香的调配方子就有11种,可见古代文人对焚香之痴迷。此外,高濂还大段大段地论述如砚台、笔洗、裁纸刀、笔掭、墨匣、古琴等文人用器和乐器。有一点可以肯定:高濂、王士性、范濂、文震亨论及家具的文字只是他们文章里很小的一部分;高濂《遵生八笺》18卷,洋洋30多万字,关于家具不到1500字。王士性《广志绎》63000字,范濂《云间据目抄》56300多字,关于家具的加在一起也才几百来字。王士性、范濂的文字是对当时家具的用木和式样、时尚现象的记录,以及表达自己对时尚的看法和批评,虽然牵涉到审美但毕竟非常粗略。高濂关于家具的几段文字虽然比王士性和范濂的相对具体一点,但由于书的主题是养生,所以把家具和帐子、被褥、枕头放在一起谈论,所涉家具的种类确实不多,描述也多限于功能。文震亨“几榻”是一篇专门论家具的文字,仅是《长物志》12卷中的一卷,2000字出头一点。但是它深入地谈了家具审美,信息量颇大,是明代乃至中国历史上最具代表性的文人家具审美论述。无奈古代文人对家具确实很不重视,留下的文献极少,相对历代文人留下的浩瀚的论述书法、绘画及各类艺术品的文本来说真可谓一鳞半爪。

文震亨“几榻”里谈到的家具共21种,按顺序分别是榻、短榻、几、禅椅、天然几、书桌、壁桌、方桌、台几、椅、杌、凳、交床、橱、架、佛橱、佛桌、床、箱、屏、脚凳。几、榻最为古老,其他家具应在几、榻之后,所以,文震亨将这一卷题为“几榻”。家具虽然种类很多,但实际只有几、榻、桌、椅(包括禅椅、杌、凳、交床)、橱、床六个种类,文震亨还为“几榻”作了短序:

几榻:古人制几榻,虽长短广狭不齐,置之斋室必古雅可爱,又坐卧依凭,无不便适。燕衎之暇,以之展经史,阅书画,陈鼎彝,罗肴核,施枕簟,何施不可。今人制作,徒取雕绘文饰,以悦俗眼,而古制荡然,令人慨叹实深。志《几榻第六》。

从这段文字我们可以看出远古的几、榻的功能到明代还在继续:可以坐,也可以睡觉,又可以在上面阅书、作文、赏画甚至作画,还可陈列青铜器和小食等。这里文震亨将几、榻放在一起说,但它们还是有分工的:榻可以坐躺,同时也可以读书、阅画;几不能坐躺但可写字作画,同时陈列古玩供文人自赏。文震亨有点迫不及待,他嫉俗如仇,刚介绍完,紧接着就批评道:“今人制作,徒取雕绘文饰,以悦俗眼,而古制荡然,令人慨叹实深。”他痛心疾首,认为当时人制作的家具上面雕刻和手绘图案都是为了取悦低俗的口味,而古代的高雅风格荡然无存。他为此感叹不已,所以要“志《几榻第六》”,就此点明了他写这篇文章的初衷和目的。文震亨在“几榻”里旗帜鲜明地阐述了什么是文人的家具审美,他第一个论述的家具就是榻:

榻,坐高一尺二寸,屏高一尺三寸,长七尺有奇,横三尺五寸,周设木格,中贯湘竹,下座不虚,三面靠背,后背与两傍等,此榻之定式也。有古断纹者,有元螺钿者,其制自然古雅。忌有四足,或为螳螂腿,下承以板,则可。近有大理石镶者,有退光朱黑漆中刻竹树以粉填者,有新螺钿者,大非雅器。他如花楠、紫檀、乌木、花梨,照旧式制成,俱可用。一改长大诸式,虽曰美观,俱落俗套。更见元制榻,有长一丈五尺,阔二尺余,上无屏者,盖古人连床夜卧,以足抵足,其制亦古,然今却不适用。

文徵明《楼居图》(局部)(纽约大都会博物馆藏)

文徵明《楼居图》(局部),其中描绘了明代家具中传说的“螳螂腿”(纽约大都会博物馆藏)

这段话里的信息非常之多,首先是尺寸。因为明代营造尺的一尺为现在的32厘米,所以文震亨说的榻高是38.4厘米,宽为112厘米,长则有2米多,一人躺睡绰绰有余。然后是式样,榻的三面都有用木格制作的框架,中间用湘竹排列,做成靠背,后面靠背要与两边的等高,榻的下面不是空的。文震亨说,这就是榻的固定式样。接着他进一步描述榻的细节,首先是漆榻,并认为有古断纹和元螺钿的榻为最好(古雅)。古断纹是指漆器时间久了而产生的断裂之纹,螺钿也是漆器的一种装饰手法,即用贝壳磨平刻成图案镶嵌在漆里。文震亨这里说的“元螺钿者”就是指明代以前的古榻(他下面说床时提到了宋、元床),毫无疑问,这种式样的漆榻他最为欣赏。但文震亨马上就指出:“忌有四足,或为螳螂腿,下承以板,则可。”意思是:榻不能有四条腿,螳螂腿也不行,下面部分用围板就行。螳螂腿是螳螂腿形状往里面弯的足,实物家具没有见过,但文震亨的祖父文徵明画过,有点像内翻马蹄足,但翻得比马蹄长得多,如厶,所以称螳螂腿。“下承以板”应该是对应上面说的“下座不虚”,即榻面以下是有木板围着的,即台座式,而不是空的。这种用板封围的榻实物不曾见过,但文震亨自己画了一个。根据文震亨图文的描述,榻的上面部分很像我们今天称为罗汉床的床,但下面部分不一样。今天的罗汉床为四条腿,下座没有围板。

文震亨《唐人诗意图册》(局部)(故宫博物院藏)

这里有必要讨论一下罗汉床。艾克《中国花梨家具图考》里称其为“沙发”(Couch),凯茨在《中国日用家具》里称其为“木炕”(Wooden Kang),他说:“我们也许应该称木炕为沙发或坐卧两用的长沙发椅(Daybed,直译为‘白天的床’。——笔者注),在中国南方几乎都通用木炕。”安思远则直接用汉语拼音把它们写成Chuang(床),而不是Bed。他称架子床为“六柱有天花板盖的床”(six posts testered chuang),称拔步床为“壁龛床”(alcove chuang),而称没有靠背的榻为坐卧两用的长沙发椅(Daybed)。相对艾克和凯茨,安思远的分类较为详尽且相对合理。艾克和凯茨都没有说对,安思远也没有完全说对。王世襄先生在《明式家具研究》里将床榻分成三类。他称安思远说的坐卧两用长沙发椅为榻,因为没有靠背。这是第一类。他称有靠背的为罗汉床,为第二类。第三类为架子床。关于榻,王世襄先生是这样说的:“榻一般较窄,除个别宽者外,匠师们或称之曰‘独睡’,言其只宜供一人睡。文震亨《长物志》中有‘独眠床’之称,可见此名有来历。明式实物多四足着地,带托泥者极少。台座式平列壸门的榻,在明清绘画中虽能看到,实物有待发现。”文震亨说的榻是明以前的古榻,可能是古画里常看到的平列壸门台座式榻,更可能是三面围屏下座全封闭榻。他说要忌讳四足的原因就是当初已经有人将榻制作成四足的了,这样可以省工省料,所以流行。但文震亨不认同潮流,他认为那样的榻不古雅,与文人的审美不符。这也印证了王世襄先生说的明代实物带托泥的榻极少,更别说台座式榻了。文震亨将“床”作为单独一条,即第十七条,里面他提到了独眠床:“床以宋元断纹小漆床为第一,次则内府所制独眠床,又次则小木出高手匠作者亦自可用。”文震亨将榻和床分开论述,而且提到“宋元断纹小漆床”,证明床、榻早在宋元就是两种各自独立的家具。它们的差别为榻的三面有靠背,而床没有,这与王世襄先生的分法正好相反。独睡就是内府的“独眠床”,是政府机关晚上给值夜班人员睡觉的床;一个人睡,所以叫“独眠床”。它很窄,没有靠背,因此是床而不是榻。王世襄先生援引文震亨《长物志》所说的独眠床时没弄清床和榻两者的关系,而是根据老北京匠师的说法,把独眠床说成了榻,以致现在大家都称三面没有围屏的床为榻。仔细读文震亨“几榻”就可以清楚地知道,我们现在称为“罗汉床”的床就是榻,而不是床。总之,文震亨“几榻”整篇没有提到罗汉床,说明罗汉床是一个较晚的名称。我们今天称为罗汉床的床,实际上就是文震亨当年反对的有四足的榻。而《明式家具研究》里说的榻应该是床,因为三面没有靠背。文震亨“几榻”里“床”一条如下:

以宋元断纹小漆床为第一,次则内府所制独眠床,又次则小木出高手匠作者亦自可用。永嘉、粤东有折叠者,舟中携置亦便,若竹床及飘檐、拔步、彩漆、卍字、回纹等式,俱俗。近有以柏木琢细如竹者,甚精,宜闺阁及小斋中。

从文震亨的描述来看当时的床有三类:一类是尺寸窄小没有靠背的床(包括独眠床);另一类是浙江、广东等地船上用的可以折叠的床;第三类是用卍字或回纹格等装饰的,我们今天称之为架子床的大床,以及外形看上去像一间小屋子、三面有围板和天花板床顶的拔步床。飘檐是指床正面上方像屋檐的装饰。拔步床有两个部分,上床先跨进小空间,然后再是床,私密性极强。彩漆往往是人物故事图绘或木雕漆饰,因而凡俗,而卍字、回纹格图案都抽象简单,但文震亨还是认为俗。由此可见文人对俭朴的要求之高。

在说明了什么是高雅品位的榻式样之后,文震亨立刻就对当时的漆艺风格进行了批评。他罗列出当时流行的漆榻风格:“近有大理石镶者,有退光朱黑漆中刻竹树以粉填者,有新螺钿者,大非雅器。”其中退光朱漆或黑漆可能是做旧,因为新漆的光亮足以照人,所以要退光,也就是为了让榻看上去不那么簇新而做了退光处理。漆器上刻字或图案后填绿粉色是今天常见的漆器装饰手法,但在明代可能还是一种新创的风格,因为明之前的漆器不见此类做法。镶嵌螺钿则很古老,在唐代就非常流行。但文震亨认可的是古(明以前)而非新螺钿装饰,这很可能是因为新螺钿图案俗气。他认为新镶嵌的螺钿、刻竹树图案填粉色、朱黑漆做旧、镶大理石等做法的榻都“大非雅器”。

我们从“几榻”一篇里还可以看到明代的漆器家具非常普遍,其中写到的21种家具提到漆的有17种之多。存世明清家具绝大部分都是原来有髹漆的,我们今天看到的一些没有髹漆的明清原木质家具,往往是因为原漆被清理掉了,而真正的原木质家具极少。原木质家具应该是木纹美的木材,如文震亨在“天然几”一条里说:“天然几以文木如花梨、铁梨、香楠等木为之。”文木即木纹显著而漂亮的木材,文震亨这里所说的“天然几”应该是指没髹漆的原木质几,而不是几的一种式样。家具髹漆在文震亨家具审美里是一个很重要的部分,他对髹漆的详尽论述使我们可以深入了解文人的审美倾向。他论述第一种家具——榻时,在尺寸和式样之后就对漆饰展开讨论,并为文人对髹漆家具的审美定了调:必须以有古断纹者为上品。再比如,当他提到橱时,以为“黑漆断纹者为甲品”;关于床,他认为“以宋元断纹小漆床为第一”;说到方桌时虽然没提漆断纹,但他还是说:“方桌旧漆者最佳”,等等。家具上的漆的裂纹,是漆皮与木材在不同湿度下由微妙的不同收缩性所致,是一种必须经过长时间积淀而产生的古旧现象。所以,漆器的断裂纹非常符合文人的审美。由于有断裂纹的漆器家具通常是年代久远的古家具,因此文震亨称之为“古雅”“第一”或“甲品”。

仿竹架几式长翘头案侧面(马可乐藏,崔鹏摄)

但是,文震亨并非唯漆是赞,他对不少髹漆家具进行了猛烈批评。如说到台几:“若红漆狭小三角诸式,俱不可用。”说到交床:“金漆折叠者俗,不堪用。”说到书桌时指出:“漆者尤俗”。书桌是文人用来阅文、写字的桌子,是文人生活中非常重要的一小块净地,必须朴素无漆。关于架,文震亨说的架是书架,是文人使用的重要家具,他说:“竹架及朱黑漆者,俱不堪用。”与文人活动有关的家具还有前面谈到的旧漆方桌。作为家具,方桌很是特别,因为它有两个极端不同的功能,其中一个与文人活动有关,另一个则是平常用的饭桌。文震亨是这样说的:(尺寸大的方桌)“列坐可十数人者,以供展玩书画,若近制八仙等式,仅可供宴集,非雅器也。”大方桌可以用来展玩书画,因此就没问题。而尺寸略小的八仙桌(方桌)在文震亨眼里就成了“仅可供宴集,非雅器也”。可是,文人也要吃饭,那什么是文人吃饭的雅器?文震亨接着说:“燕几别有谱图。”“燕”同“宴”,燕几应当就是文人吃饭用的几。虽然文震亨说还有燕几的图谱,但“几榻”里面没有附录,所以我们不清楚燕几的式样。略早于文震亨的王圻、王思义在《三才图会》里说到一种几,很古老,用于筵掌,又称燕几。文震亨将世俗生活与文人生活分得清清楚楚,由此可知,家具功能与文人活动有无关系直接影响到其审美。从以上分析可以看出,文震亨不是单纯以家具的髹漆与否来作为雅俗判断的依据,而是根据家具与文人生活的关系以及家具式样和髹漆的历史延续性来做审美判断。

朱漆宝剑腿画案。松木,116.5厘米长,81.5厘米宽,85厘米高(刘山藏,张召摄)

文震亨不仅对家具的式样和装饰工艺有非常具体、近乎苛刻的要求,在尺寸上也是如此。他对当时有人将榻的尺寸改长就很不赞同:“一改长大诸式,虽曰美观,俱落俗套。”榻的尺寸大了好看,但文震亨认为就是不行。因为“古制”不存焉,大家纷纷往长、大里做,就落了俗套。但是,文震亨并非一味守古,他对古制也有批评:“更见元制榻,有长一丈五尺,阔二尺余,上无屏者,盖古人连床夜卧,以足抵足,其制亦古,然今却不适用。”他看见的这张元代榻很长,上面没有屏,很奇特。虽然毫无疑问是古制,但文震亨觉得并不适用。为什么到明代就不适用了呢?这里还是牵涉到一个审美的问题。这张长榻三面无屏,所以不符合通常意义上的“古制”,文震亨认为并非古代的家具就符合古制。这张元榻出于实用,可睡两个人,但两人脚对脚睡在一张榻上很不雅观。所以尽管是元榻,但非雅器也。文震亨的这段话还告诉我们,文人的家具审美虽然是以“古制”为核心构架,但不能单单看字面上的“古制”“古式”“古雅”,因为“古”是经过历史的沉淀,里面含有一代代文人的选择、舍俗取雅,而非所有的古代制作的家具都是古雅的家具。文震亨的审美观及态度对我们当下的家具审美极具意义。今天当我们看到一些用料讲究、做工精细的古家具就赞不绝口,蜂拥而上,且不知用料讲究、做工精细的古家具很多都是俗不可耐,以审美的角度看就是趣味低下的家具。文震亨400年前就给我们明确了家具的审美标准,即家具的尺寸、式样、工艺、木材等诸多因素都要符合文人心目中的美,且须是全方位,缺一不可的。这非常值得我们借鉴。

藤面二出头高背刻花椅(灯挂椅)。(蒋奇谷藏,柴爱民摄)

说了榻的尺寸和式样,批评了漆饰,文震亨开始谈木材:“他如花楠、紫檀、乌木、花梨,照旧式制成,俱可用。”这里的“他”就是指漆器榻以外的原木质榻。在文震亨的“几榻”之前,范濂、王士性都已提到了多种当时做家具的木材:范濂提到榉木、花梨、瘿木、乌木、相思木、黄杨木,王士性观察到当时南方崇尚的紫檀和花梨。但“几榻”里关于家具木材选用的信息更为详细具体,谈论的次数共达八次之多。关于做榻用木依次列为:花楠、紫檀、乌木、花梨。在文震亨看来,做榻的木料首选应该是花楠,而后才是紫檀,再是乌木,花梨排在最后。文震亨并非看轻花梨、紫檀,而是认为木料的选择要根据家具审时而定。他首选花楠是因为楠木的密度没有紫檀、乌木和花梨的高,冬天体感比较暖和。而他对天然几木材的选择就把花梨、铁梨放在前面,楠木在其后。这是因为花梨、铁梨比楠木硬而耐磨,与人体直接接触的机会比榻少,几上面常会放一些硬物,如瓷器、青铜等摆件,所以花梨、铁梨在前,楠木在后。罗列了做榻木材之后,文震亨再次强调:榻的式样要“照旧式制成”,即必须要符合文人审美之核心。

文震亨最为明确的家具木材的选择是橱:“大者用杉木为之,可辟蠹。小者以湘妃竹及豆瓣楠、赤水、椤木为古。黑漆断纹者为甲品,杂木亦俱可用,但式贵去俗耳。”这次文震亨既没提紫檀,也没提花梨,更没有提铁梨和乌木,而是将杉木放在首位。他认为做大橱必须用杉木。大橱可以放很多书,往往是不经常翻阅的,所以用杉木可以防蛀虫。小橱应该是放平常阅读的书,所以文震亨给小橱罗列了湘妃竹、豆瓣楠、赤水、椤木为材,而且说“湘妃竹及豆瓣楠、赤水、椤木为古”。这说明明代以前小橱应多由湘妃竹、豆瓣楠、赤水、椤木等竹木制成。赤水木《格古要论》里称其“色赤,纹理细,性稍坚且脆,极滑净”。我们无法确定赤水木是今天的哪一种木材,但根据其“性稍坚且脆”的木材特性推测可能是红杉。椤木《格古要论》里也有描述:“色白,纹理黄,花纹粗亦可爱,谓之倭椤,不花者多,有一等稍坚理直而细,谓之革椤。”我们可以看到,当时的椤木有日本椤和革椤之分,其木性“稍坚理直而细”,应该是与赤水木类别接近的木材。文震亨还特别提到了杂木。“几榻”里一共两次提到杂木,另外一次是说凳子“不则竟用杂木黑漆者,亦可用”。这是很重要的古代木材信息。我们当然很想知道明代哪些木属于杂木,可惜文震亨没有具体说明。但有一点是肯定的,即他所提到的楠木、赤水木、椤木都不是杂木,柏木更不是杂木,因为他说到床的用材时讲道:“近有以柏木琢细如竹者,甚精,宜闺阁及小斋中。”而遗憾的是,今天这些木材往往都被归为杂木。文震亨无疑知道紫檀、花梨的贵重,但他不介意用杂木做橱。这说明他生活得如此实在,只讲求物尽其用而对木材没有任何偏见。橱是藏书用的,是文人生活中重要的家具,没有必要用紫檀、黄花梨等贵重木材来做。如果用了,反而有点像在显摆,不符合文人含蓄、朴素的品格。文震亨说的有黑漆断纹的橱是古橱,又说杂木也可以做橱。一个黑漆古橱,一个杂木现做的橱,二者差别甚大,但在功能上一样,即放书用。我们为什么不能像古人一样活得实在一点呢?对于杂木橱,功能之外还有一件重要的事,即审美。具体说就是式样,所以文震亨在说了“杂木亦俱可用”之后,立刻又说:“但式贵去俗耳。”关于式样,无论大橱、小橱,文震亨都有极其细致的描绘:

藏书橱须可容万卷,愈阔愈古,惟深仅可容一册,即阔至丈余,门必用二扇,不可用四及六。小橱以有座者为雅,四足者差俗,即用足,亦必高尺余,下用橱殿,仅宜二尺,不则两橱叠置矣。橱殿以空如一架者为雅,小橱有方二尺余者,以置古铜玉小器为宜……黑漆断纹者为甲品,杂木亦俱可用,但式贵去俗耳。铰钉忌用白铜,以紫铜照旧式,两头尖如梭子,不用钉钉者为佳。竹橱及小木直楞,一则市肆中物,一则药室中物,俱不可用。

要容下万卷书需要多少个大书橱啊!书橱“愈阔愈古”,这里的“古”体现在尺寸上,反映了古代文人的博学(书多)。以明代一尺(32厘米)计算,一丈左右差不多是三米,而深度只容一本书,这样的橱找书方便。这么大的书橱还不能有四或六扇门而只能有两扇!这种橱放在今天也很难想象。后来李渔也遵循文震亨的做橱原则。文震亨对小橱更是苛刻:有座古雅,四足的就俗了(有点像他说的榻)。如四足必须要有橱殿。橱殿尺寸为二尺,橱为一尺多一点,比例接近二比一。也就是说橱殿要高于橱身,不然,两者尺寸太平均(叠置),会给人一种橱重殿轻不稳的感觉。还没完,他说,“橱殿以空如一架者为雅”,即古雅的橱殿就是一架子,他认为,这样比四面围板的橱殿要来得雅(这又与他说的榻正好相反,但这是小橱的第二选择,第一还是“有座者为雅”)。小橱还有一种两尺见方的式样。因为是两尺,所以应该有两层,可以两层都放书,也可以一层放书,另一层放青铜、玉器等古玩。在存世的明代家具里,我们很少能找到文震亨说的这种小橱。安思远《中国家具——明和清早期硬木家具范例》里有一只榆木小书橱:有四条小短腿,正面和左右两面都用细细的木条(可能是仿湘妃竹),后面为木板(安思远认为原来可能四面都是细木条)。这只橱接近文震亨描述的小橱式样。这种小橱后来可能发展成亮格柜。因为从功能上看,上面可放古玩,下面放书,尺寸比例也与文震亨说的加橱殿的小橱相近。

关于橱的铜部件,文震亨也有极为细致的要求:橱门的铰链不能用白铜而要用紫铜,因为白铜耀眼(新的时候)。即便是紫铜,式样还必须是旧式的:上下两头要像梭子一样尖尖的,而且最好的铰链是不钉钉子的那种。我们不得不敬佩文震亨,他连家具上的一个铜铰链的式样也不疏忽,这完全说明了文人审美的极致。王世襄先生说“明和清前期家具所用的铜叶绝大多数是白铜”,说明当时用紫铜的极少,这更证明了文震亨的审美观是反潮流的。铜铰链是小橱用的,而大橱多用顶柱竖档滑轨合榫。关于榫卯,王世襄先生的《明式家具研究》从各种板材的接合到家具各个部件的接合都讲述得非常细致,但没有提到橱门的顶柱竖档滑轨合榫。这种榫卯结构使橱门能够拆卸,是智慧的古代木作匠人发明的独一无二的橱门榫卯。安思远在他的《中国家具——明和清早期硬木家具范例》中用大段文字详细描述了滑轨合榫并配有图片,他特别提到,橱门中央的可拆卸的活动竖档既可以牢固锁门,又可移开放大件物品。当理解了中国家具榫卯的巧夺天工之后,安思远不禁感慨,这些榫卯是人类有史以来最复杂而精致的结构。2在说完橱应该具有的式样以后,文震亨还不忘指出文人不应该用的“竹橱及小木直楞”,原因是,“竹橱”即市场里的货架,“小木直楞”则是四面笔直有棱角的小木橱,是药店里放药品用的橱,文人便“俱不可用”。这里文震亨再一次表明文人的家具必须与文人的生活紧密相连。

“古”“旧”是文人审美系统里的两个重要概念。文震亨在“几榻”这篇短短的文章里反复提到古和旧。如“古式”“古制”“旧式”“其制自古”“其制亦古”“其制最古”“须照古式为之”“照旧式”“不得旧者亦须仿旧式为之”,等等,共二十多处。“古制”“古式”就是古代家具的式样。旧式在时间上可能没有古式久远,但一定是受古式的影响,可能在继承古式的基础上又有某些改变。因此,古、旧两式可视为一体,都是文震亨所崇尚的家具式样。分析了“几榻”后,我们可以清楚地看到,具体的“古式”包括尺寸、式样、髹漆及木材四个部分。尺寸非常重要,文震亨虽然没有交代所有家具的尺寸,但他列出的几件不同家具的尺寸都非常具体,毫不含糊。前面已经说了榻和橱的尺寸,还有如天然几“长不可过八尺,厚不可过五寸”,如“书桌中心取阔大,四周镶边,阔仅半寸许”,如脚凳“长二尺,阔六寸”。脚凳是用来按摩脚底的小凳,“两头留轴转动,以脚踹轴,滚动往来,盖涌泉穴精气所生,以运动为妙”。文震亨竟然还那么仔细地说了脚凳的尺寸和用途。他还说到了踏凳。踏凳与脚凳不一样,踏凳是用来搁脚的小凳:“竹踏凳方而大者,亦可用。古琴砖有狭小者,夏月用作踏凳,甚凉。”可见文人的思想是很开放的,并不拘泥于材质和用途不同的俗约,搁古琴的砖夏天可以当踏凳。然而,文震亨对式样又是如此地严谨、认真。如榻:“周设木格,中贯湘竹,下座不虚,三面靠背,后背与两傍等。”如书橱(大):“门必用二扇,不可用四及六。”如天然几:“飞角处不可太尖,须平圆。”如书桌:“足稍矮而细”。髹漆包括螺钿是家具外表装饰处理的工艺,文震亨对此有明确的立场,即元代螺钿,古漆断纹为尚。值得我们注意的是,文人家具“古”的审美取向还延伸到木材上。虽然当时紫檀、花梨已成为人们趋之若鹜的时尚木材,但文人并不随波逐流。最为可贵的是,文震亨对杂木没有偏见,他两次提到可以用杂木,因为他认为家具不仅尺寸、式样要符合文人的审美,木材的选择也不例外。文震亨对木材的判断是根据实际需要和文人审美,而不是贵贱或时尚。他描述式样和木材的几大要素构成“古式”“古制”的审美内容,是明代文人对家具非常具体的审美标准,可谓事无巨细。除了文震亨再没有人给家具做过如此细致具体的审美规范。高濂写过香几,虽然也很具体,但没有谈到香几的古式。读过高濂《遵生八笺》可以发现,他其实对“古式”也极为推崇。他说墨盒:“以紫檀、乌木、豆瓣楠为匣,多用古人玉带花板镶之。”他在论及古琴时说:“琴为书室中雅乐,不可一日不对清音居士谈古。”说到蜡斗:“古人用以炙蜡缄启,铜制,颇有佳者,皆宋、元物也。”所以,对“古制”“古式”的崇尚是文人审美的一个共性。

家具一旦具备或达到古制、古式的形态,就进入古雅、古朴的文人审美境界。作为一个完整的审美系统,文震亨还提出与“古”和“旧”相对立的“今”和“近”两个概念,以及“古雅”和“古朴”的审美对立面“俗”和“非雅”。“今”就是当下,“近”则是不远的过去;今在古的对比下显得窘迫和羞愧,古在今的反衬下显得更为可贵,是一种升华。文震亨在“几榻”里提到今、近、俗有十几次之多。他说的今、近就是指一些明代晚期流行的家具风格。文震亨在“几榻”序中就说:“今人制作,徒取雕绘文饰,以悦俗眼,而古制荡然,令人慨叹实深。”在说到禅椅时他批评道:“近见有以五色芝粘其上者,颇为添足。”说到方桌:“若近制八仙等式,仅可供宴集,非雅器也。”说到榻的改长:“一改长大诸式,虽曰美观,俱落俗套。”说到书桌:“凡狭长混角诸俗式,俱不可用,漆者尤俗。”说到交床:“金漆折叠者俗。”在天然几一条中,文震亨说得最痛心疾首:“近时所制,狭而长者,最可厌。”他不能容忍审美瑕疵就像不能容忍眼睛里的沙子。但文震亨并没有在今与俗、近与非雅之间画等号,比如台几:“近时仿旧式为之,亦有佳者。”也就是说,当下风格要延续古代的传统,而不是割断,不是我们现在说的反传统。俗有粗俗、艳俗两类。从文震亨的“几榻”里看,他所痛恨的如“徒取雕绘文饰”“有以五色芝粘其上者”“金漆折叠者俗”等都是艳俗。艳俗与奢侈有联系,是经济富裕后对能炫耀财富的所谓“美”拼命追求的结果。当富裕速度超过文化建设的速度时,艳俗就无法避免。中国历史上对奢侈和艳俗的向往和追求是有传统的。上至宫廷巨宦、富商豪贾,下及平民百姓等社会各个阶层,无不如此,只是权力和经济能力的大小不同而已。但文人反对奢侈和艳俗。一个远早于明代的例子是东晋王羲之。他在《笔经》里写道:“昔人或以琉璃、象牙为笔管,丽饰则有之,然笔须轻便,重则踬矣。”中国人奢侈得连细小笔杆也不放过,但王羲之坚持以笔的书写功能为首——笔必须轻便。他认为琉璃、象牙分量太重,妨碍书写。王羲之接着说:“近有人以绿沉漆管及镂管见遗,录之多年,斯亦可爱玩,讵必金宝雕琢,然后为贵乎。”绿沉漆始于魏晋南北朝,是在漆里加石绿而呈暗绿色,看上去如沉浸在水中,所以叫“绿沉”。镂管即空心的笔管。从这句话里我们可以看到王羲之的文人气质和审美:他认为的贵(美)不是“金宝雕琢”,而是便于书写,同时也可以把玩的“绿沉漆管及镂管”的毛笔。

1200多年后,文震亨在家具审美上仍承袭了这一以实际功能为出发点的文人传统。在家具式样、装饰工艺与实际生活之间的关系上,在奢侈和简朴的取舍之间,文震亨与其他明代文人都是立场鲜明,嫉俗如仇。现在不少谈家具的书籍援引王士性关于当时家具以紫檀、花梨为材,以及雕刻崇尚商、周、秦、汉风格的记录,而只字不提他对当时社会风气的批评。王士性在说了木材和式样之后紧接着就说:“至于寸竹片石摩弄成物,动辄千文百缗,如陆于匡之玉马,小官之扇,赵良璧之锻,得者竞赛,咸不论钱,几成物妖,亦为俗蠹。”王士性指名道姓,将当时一些值千钱的工艺品怒斥为“物妖”和“俗蠹”。现在由于经济富裕,人们穷奢极侈地狂购毫无创意的家具及工艺品,所以王士性的批评对当下这种奢侈社会风气也同样适用。

本章前面说到了唐代文人建造草堂、宅园“以俭为饰,以静为师”的简朴审美立场,以及“材不斫,全其朴;墙不雕,分其素”的建造方法,表明了文人的建筑审美。但唐代家具的情况有所不同。唐代正处于家具由低(席地坐)往高(椅坐)发展的过渡时期,所以唐代的家具还没有定型。相对明代,唐代已经属于较远的古代,唐代家具的式样如果放在明代全然就是古式。唐人没有家具方面的论述,不过,唐人对唐代之前的绘画有非常深入的论述,我们可以参考借鉴。唐代画家、绘画理论家张彦远对唐之前的古代绘画就有点睛之笔的描述:“上古之画,迹简意淡而雅正”,意思是用笔很少,在意境上达到了淡雅。在这点上,唐代绘画审美观念与文震亨家具审美观念如出一辙。再让我们看一下元代画家赵孟对“古”的精彩论述:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。”他对当时的绘画也大有微词:“今人但知用笔纤细,敷色浓艳,便自谓能手,殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也。”赵孟说的“古意”是什么呢?他将自己的画作例子:“吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。”虽然赵孟有点自吹自擂,但我们可以得知,“简率”是绘画有古意的一个要领,从而成为雅与俗的分水岭。从草堂到绘画再到家具,我们可以看到唐、宋、元、明文人审美的“古”“今”之分,从而理解他们崇尚简朴、简率、意淡,反对浓艳、焕烂、低俗和“徒取雕绘文饰”的审美态度。

我们现在可以总结一下文人的家具审美:它是以“古”为核心。为什么要“古”?“古”不是一个越老越好的时间概念,而是古人的纯真简朴,是文人审美的核心。古式首先是尺寸,然后是式样,再是木材和装饰,其中尺寸为首。尺寸、式样、装饰工艺都要以简单古朴为原则。木材则要根据不同家具的功能进行选择,而不应该根据等级。文人家具审美还和他们的生活紧密相连。这不是普通意义上的生活,如吃饭、睡觉等,而是文化和精神生活,如读书、写字、绘画。这些文震亨在“几榻”里讲述得非常清楚:书桌、书架不能有漆,橱可以用杂木(杉木不是杂木),凳不但可以用杂木,并且可以上黑漆。对于当时一些家具上的雕镂及绘图等装饰手法,文震亨明确批评是“徒取雕绘文饰,以悦俗眼”,但值得注意的是,他对雕镂并非一概否定,而是认为要掌握一个度。在天然几一条里文震亨说,可“略雕云头、如意之类”,但紧跟着又说:“不可雕龙凤花草诸俗式。”龙凤花草诸式是大众世俗化审美,与文人审美大相径庭。文震亨在崇祯年间时任中书舍人武英殿给事,他一定看到过许多宫廷家具,说不定看见过那件著名的宫廷家具——满工剔红漆雕的三屉供案(宣德)。他会怎么说?答案很可能是:“徒取雕绘文饰,以悦俗眼。”还有艾克收藏的著名的黄花梨架子床和卍字纹大床,文震亨早有定论:“若竹床及飘檐、拔步、彩漆、卍字、回纹等式,俱俗。”这些都是今天市场里被热烈追捧的床的式样,尤其是卍字、回纹等装饰的大床,但在文震亨眼里均为俗器。这令人不禁想问,我们今天的家具审美较之明代是进步还是退步了呢?

《明清白木家具》书影

《明式家具研究》里十六品和八病的提出深化了我们对明式家具的审美认识。品就是美的规范,病则是美的对立面。王世襄先生将“简练”放在十六品第一,说明他非常理解文人的家具审美,但所列的很多品却与文人审美相悖。比如第五品“雄伟”。文人怎么会把雄伟作为他们的家具审美呢?还有第八品“秾华”,第九品“文绮”。秾是艳丽、丰硕、茂盛的意思,“秾华”即繁盛艳丽的花朵,用来形容女性青春貌美。而“文绮”是华丽的丝绸,在古代也比喻华丽的诗句。“绮襦纨绔”是指穿着华丽衣服的富家子弟,唐代诗人袁晖作过“有恨离琴瑟,无情着绮罗”的诗句。范濂对纨绔们一掷万钱购置细木家具有过严厉批评,所以,“文绮”怎么能作为明式家具的一个品呢?还有第三品“厚拙”与第六品“圆浑”之间的具体区别在哪里?王世襄先生的观点可能是受从前老北京匠人的影响,多为清朝贵族等级观念的反映。古代家具风格多样,审美渊源亦错综复杂,如要确立家具审美的规范,还须研究历史留下的文人论述。文人家具审美最重要的是体现文人精神气质,体现文人对生活的立场和态度。这种立场和态度可归结为“简朴”两字,就是简单朴素,与繁复矫饰正相反。今天,大家都说敬仰文人精神,喜爱文人家具,但在真正明白了什么是文人的家具审美之后,还能够真心诚意地接受一件外表看似简单、普通,却内含文人精神的家具就不容易了。因为这需要勇气,需要在审美上告别一些贵重木材家具,需要重新审视时尚潮流,甚至需要改变自己的生活和思考方式。

(本文作者为美国芝加哥艺术学院绘画系、史论系教授,芝加哥亚洲艺术研究所所长。原文标题为《文人的家具审美》,全文原载于三联书店出版蒋奇谷《明清白木家具》一书,澎湃新闻经作者授权刊发时,注释未收录。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司