- +1

坂本龙一:100年后,人们还会听的音乐,就是我想做的音乐

回顾两年前2020年12月12日,坂本龙一在新冠疫情中举办了一场无观众钢琴独奏会,希望向处于混乱中的听众“尽可能送上一点声援”。

上周,他宣布将于2022年12月11日,再次面向全球举办一场线上钢琴演奏会。演奏会将由坂本龙一事前录制而成,“我没有体力再做现场演出了...这可能是大家最后一次见到我以这样的形式演出。”

预告

通告的文字来自日本GQ前任主编铃木正文,他是坂本龙一去年开始在日本的“新潮”杂志新连载的编辑,正文中铃木提到:也许他接受、并能忍受现在的自己,已经做不到曾经能做的那些事。将自己牢牢的“种植”在这样的现况上,一部分也是因为身体,坂本似乎也找到了自己新的的动力,和乐观的力量。

近年来坂本一直在与病魔战斗,2014年7月他宣布罹患咽喉癌,到了2021年1月又罹患直肠癌。在“与癌共生”的8年时间里,他一直在坚持着自己的音乐生命,去世界各地寻找喜欢的声音。他说不知道还能活多久,“也许二十年,也许十年,也可能只有一年。所以,为了不留下遗憾,我想创造出更多拿得出手的作品。”

1

最前卫的实力派偶像

对于大多数人而言,坂本龙一是一位世界级的音乐家,他的形象总是万年不变的黑色着装,一头稀疏的银发,以及标志性的黑框眼镜。他看上去总是那么沉静、内敛和风度翩翩,似乎很难与叛逆、前卫、潮流扯上什么关系。但实际上,年轻时候的坂本龙一,可以说是亚洲最前卫的实力派偶像人物。

1978年,26岁的坂本龙一与细野晴臣、高桥幸弘成立了先锋乐队 YMO(Yellow Magic Orchestra,黄色魔术乐队),这只被东野圭吾形容为“天才”的乐队,是早期电子音乐的先驱,影响了从嘻哈和电子音乐到一般旋律音乐等各种流派,甚至因为太过先锋,YMO 最初在日本没有激起很大的反响,反而是在美国先红了起来。比如他们的经典作品《Behind the mask》当时被 Michael Jakson 翻唱。

在一段 YMO 早期活跃时的影像中,坂本龙一身穿白色T恤搭配黑色西装马甲,一头黑发向后梳成大背头,随着音乐摇摆身子,眉眼间有股说不出的风华,他看起来又帅气又魅惑,有粉丝精辟地评论道:“沉醉在自我麻醉的得意洋洋里,不愿意清醒过来的样子。”

坂本龙一“教授”的绰号也是从那时传开来的,他是东京艺术大学作曲系研究生,所以便被高桥打趣说:“东京艺大研究生耶,以后肯定会是教授。”

1970年,坂本龙一进入东京国立美术音乐大学学习音乐作曲,主修电子音乐和民族音乐,在 YMO 时代之前就有了第一张个人音乐专辑《千刀》( Thousand Knives )。1972年东京新宿的一个小酒吧里,他遇到了著名民谣歌手Masato Tomobe,后者带他作为键盘手巡回演出。“我白天用电脑创作,玩爵士乐,下午买迷幻音乐和 Kraftwerk 乐队的唱片,晚上玩民谣。”坂本说,“很充实!”在巡演中,他结识了后来一起组建 YMO 的细野和高桥。

“被细野邀请见面是一种荣幸,”坂本说,“后来才发现,这是组建YMO的一个试镜。这次面谈结束后不久,我们被叫到他在东京的家中,他给我们看了一幅他画的富士山喷发的画作,上面写着‘销量500万’。他的梦想是创作独立音乐,并从日本出口到世界各地。我喜欢这个想法,所以我回答:好。”

这样的野心和傲气似乎有迹可循。坂本龙一从小就沉浸在艺术和文学的熏陶中,他的父亲是小说家大江健三郎和三岛由纪夫的编辑,“所有那些非常年轻的想成为作家和小说家的人都来到房子里,酒喝到第二天早上,房子里到处都是书,要很小心地避免这些书不会倒在我们身上。”坂本龙一回忆童年家中的场景。他也从小受到正统的音乐训练,幼时上的是号称日本“最自由、最概念化”的幼儿院之一,小野洋子也曾就读过,从六岁起就接触到艺术和古典音乐,绘画和钢琴课。

在自传《音乐即自由》中,坂本龙一写道少年时期的自己,小升初时候,他调查新同学的方法,就是逢人便问“你知道披头士吗?”如果不知道的话,他就不再理会。而当他机缘巧合下听了德彪西的音乐后,还逐渐将自己与德彪西混在一起,认为自己是德彪西转世,甚至反复在笔记本上练习他的签名。

后来《十三邀》中许知远对话坂本龙一,“如果你遇到了1990年代的坂本龙一,会和他成为朋友吗?”,坂本龙一有些羞涩地笑着否认,不会,因为那个刚刚获得一点点成功的年轻人太傲慢了,他非常自私,只在乎自己。

2

想做100年后人们还会听的音乐

1983年的《圣诞快乐,劳伦斯先生》,是世界各地的乐迷们都不想错过的一部电影,该片的主演之一是英国著名摇滚歌手大卫·鲍伊(David Bowie),与他演对手戏的则是坂本龙一以及后来成为著名编剧、导演、演员的北野武。

坂本龙一和大卫·鲍伊,《圣诞快乐,劳伦斯先生》1983

影片改编自南非作家劳伦斯·范1963年的小说《种子与播种者》,主要讲述了二战期间爪哇的一个日本战俘营,男人之间产生的隐秘晦涩的同性之爱,在那样一个特殊的战争年代,家国恩怨之下交织的个人情感冲突。而比起原作本身,更迷人的是这部电影中的原声音乐。由坂本龙一创作的经典曲目《Merry Christmas Mr. Lawrence》(《圣诞快乐,劳伦斯先生》)广为流传,影响力甚至超越了大岛渚的电影《战场上的快乐圣诞》本身。

彼时的坂本龙一还是位初出茅庐,异常傲气的年轻人,和现在谦和有礼的形象截然不同,当时导演大岛渚邀请他出演,他颇有些狂放地对大岛渚提出要求:出演可以,但条件是自己负责给电影制作音乐。

坂本龙一后来回忆说:“本来我想欣然接受的,但我性格比较别扭,于是我就跟他说,要是让我做电影配乐,我就出演。”

这部电影也是三位主演某种意义上的“处女作”:它是大卫·鲍伊和北野武的电影处女作,也是坂本龙一的电影处女作和电影音乐处女作。在2016年的一次采访中,坂本回忆他与大卫·鲍伊的这次合作,他记得鲍伊“人很好”“直截了当”,他们在岛上一起工作,相处了一个月,在外景地拍摄期间,他每天晚上都和鲍伊出去玩。但他在为电影配乐时从未鼓起勇气寻求鲍伊的建议和帮助,因为他和鲍伊都太“专注于表演”了。

大卫·鲍伊和坂本龙一在外景现场

坂本龙一的电影配乐生涯正是从这里开始,赶上喧嚣、耀眼的电子时代,他的个人音乐生涯正式进入高产状态。此后合作过的导演还包括贝托鲁奇,亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图,山田洋次等,为《末代皇帝》《遮蔽的天空》《荒野猎人》等40多部电影制作配乐。

参与《末代皇帝》的配乐真正做到了让他在国际影坛上名声大作,1988年凭此片获得第60届奥斯卡电影金像奖最佳原创配乐奖后,他开始接连获奖,除了格莱美、金球奖以及电影节的奖项之外,他还获得过“法国文化部艺术与文学勋章”、“巴西国家勋章”。

然而,他的矛盾和挣扎也愈加显现。坂本不喜欢明星界,他承认反讽和服装是抵挡注意力的盾牌,他离聚光灯每远一步,就会更快乐。而当初 YMO 解散,理由很直接:坂本龙一不太喜欢出名的感觉。

「年少有成」、「有才华」、「大众的偶像」,这些标签打在身上,但他却说:“要用音乐去拯救别人,是绝对做不到的事。因为它就是一群认为自己无可救药的人所创作的悲叹曲。”

他一边否认着音乐,一边又创造着音乐,他不讳言自己的消沉,但他更奉行“悲观思考,乐观行事”。

那个时代经历动荡失控的资本主义发展,从摇滚、朋克到流行、爵士,全球文化现象表现出巨大的不安。然而,愈是不安,就愈是想要做些什么来对抗“失位”。

对于坂本龙一来说,寻找到自己想要的音色,或是任何一种有趣的、不同的声音,是他在音乐生涯中一直坚持的。而寻找“永恒的声音”这个想法,在他突然确诊罹患癌症后愈加坚定。“我只做10件事当中的那一两件,可能因为只有这一两件事,才是我真正想做的。100年后,人们还会听的音乐。这就是我想做的音乐。”

3

“与癌共生”的日子

2014年,坂本龙一确诊为咽喉癌三期,他不得不停下手头的工作。在声明中他向那些在不同领域与他有合作的人道歉,“毫无疑问,因为我给所有人都添麻烦了”。

纪录片《终曲》中展现了坂本龙一确诊咽喉癌前后五年的工作生活。

他因为癌症而过着克制规律的生活:癌症使得口腔中的组织异常容易感染,他非常仔细地刷牙,慢慢地吞咽食物,每天服下定量的药物。因为这件事情,他有生以来第一次停下了创作,开始接受密集治疗。

对于这段经历,他曾说:

“几乎有一个月,我没办法聆听、演奏或者创作音乐,因为我太紧张了。”

治疗一段时间后,他开始陷入更大的焦虑,一方面因为整整一年没有创作而焦躁,另一方面又想尽全力治疗,尽量不让癌症复发,“我得小心防止复发,能延长生命却没那么做是可耻的。”

第二年的春天,他接受了导演亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图的邀请,再次回归到音乐中,为《荒野猎人》创作配乐,“我没法对伊纳里图说不,因为我太崇拜他了”。半年后,他完成这部音乐的配乐工作,乐曲简单、纯净,大段的留白引领观众进入荒野猎人的内心深处,这也无疑是坂本龙一患癌后的心声——浑厚饱满,沉重、悲悯以及宏大的时空感,配乐没有止步于绝望,反而迸发出绝境里挣扎求生的强烈欲望。

他尝试将大自然融入作品。“一般人不会把这些声音当做音乐”,他说,“我很想把这些声音融入到自己的音乐里,仿佛乐器和环境音融为一体,那种浑然天成的音乐,我很想听到。”

于是我们看到他在北极寻觅“最纯净的”融雪的声音,他分析俄罗斯导演安德烈·塔可夫斯基在《Solaris》中对巴赫、水、风和脚步的运用,当意识到工业与自然元素的冲突后,他对两者的包容,“我们说钢琴走调了,但其实那是被工业塑造的材料正试图回归自然状态。”

他像一个敏感的浪漫主义者,一直在寻找自己喜欢的声音。《终曲》中有一个片段——为了寻找合适的雨滴落下敲击在物体上的声音,他将一个玻璃罐放在门外,认真地倾听,然后拿回来告诉摄像师,瓶子太厚,声音不够清晰。他又换了一个塑料桶,先是倒扣在地上,然后放正,最后将它举了起来,套在自己头上。雨淅淅沥沥地敲在了那个举着塑料桶的背影身上,无比虔诚。

在《十三邀》中,一只废弃的塑料小空瓶,可能是装酒的,被一双黑色皮靴踢来踢去,与路面撞击,发出微微的哗啦哗啦声,“这个声音真不错,只是汽车声太吵,我没办法录音。” 坂本龙一说,“也许我应该半夜过来,但可能会被逮捕。”许知远大笑:“你真该试试。” 坂本龙一俯身将瓶子捡起,装进了口袋。

但坂本龙一也是一个现实主义者。几年前的一则采访中,他曾说:

“我总是在意识深处问自己,什么是音乐?我们为什么要做音乐?这几乎是人类共同的话题,任何事情都可以是这个答案,所以我总是关注每一件事。”

看到塑料袋导致海洋生物死去时,他很悲观,但又相信人类还有希望。而反过来,他“相信希望”这件事情,是因为他看到了“没有希望”的一面,他总是比别人看到的更多。

“从2009年左右开始,我就意识到了音乐中的死亡主题,”他说。“钢琴声音的衰败和消失在很大程度上象征着生命和死亡。这并不难过,我只是沉思着。”

他似乎对死亡持乐观态度——在很多次访谈中他都引用电影《遮蔽的天空》中那句著名台词:“因为我们不知道自己何时会死去,所以人们以为生命是一口不会干涸的井。但所有的事情都是有限的,多少个迷人的童年下午,回想起来,还是让你感到如此深沉的温柔?也许只有四五次,也许还没有。你还会看到多少次满月升起?大约20次吧,但这看来却无穷无尽。”

然而,生活像是开了一个玩笑似的,他在接受数年喉癌治疗,病情好转不久后,又被诊断出患有直肠癌。2021年1月21日坂本龙一发布消息称“已顺利完成手术”,正在接受治疗,手头的工作,将在接受治疗的同时尽力去完成。而此后的日子,他将“与癌共生”。

病痛并没有结束,2021年10月和12月因癌细胞转移到肝脏和淋巴,他先后接受了两次手术,切除直肠的原发灶(涉及切除30厘米的大肠)和肝脏的两处转移灶,后又切除癌细胞转移的淋巴结。到目前为止,可以通过外科手术处理的所有肿瘤都已经被切除。但身体内依旧有病灶,并且还在增殖中。与病魔抗争的日子仿佛看不到尽头。

今年6月他在接受《新潮》杂志采访时透露癌症已经到四期,也就是发展到了病情的终末阶段。

“患上新的癌症,如今迎来了70岁,虽然不知道在今后的人生中还能看到多少次满月升起,但算是难得活下来了,我希望能像敬爱的巴赫和德彪西一样创作音乐,直到最后一刻。”

实际上,“与癌共生”的觉悟,坂本龙一早在2014年罹患咽喉癌时便有提及。而随着生命进入倒数,他的作品出现了更多对于衰老和死亡的思考。

4

“我无法视而不见”

“我感觉自己好像在弹奏一架溺水的钢琴。”

纪录片《终曲》的开场,坂本龙一弹奏了一架在 2011 年日本海啸中幸存、受损,但尚且完好的钢琴。

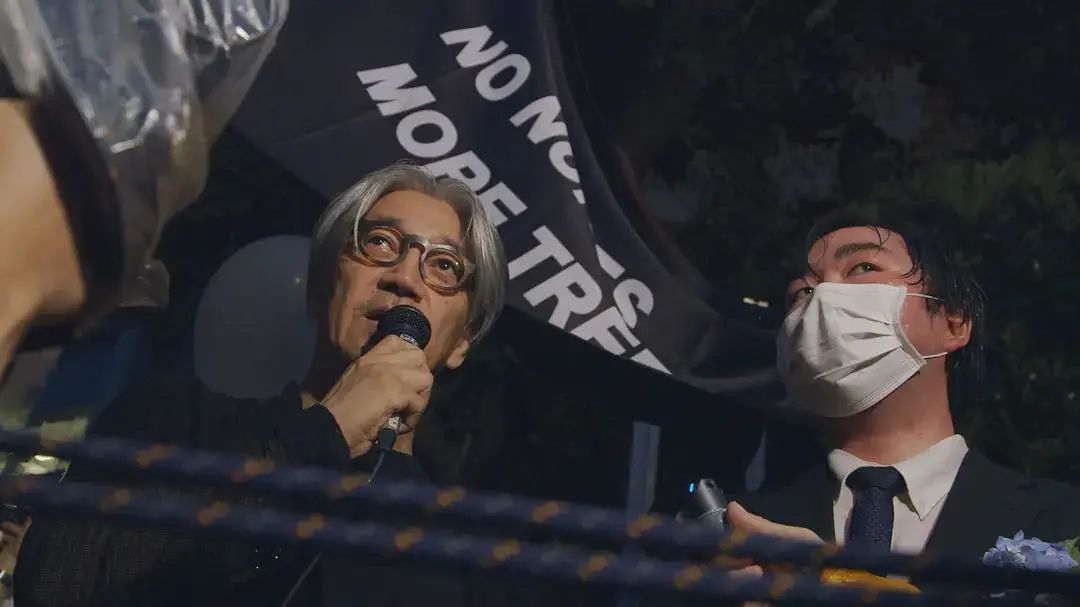

其中一部分影像是他在福岛核灾区现场奔走,拿起话筒鼓舞人们去反对政府的不作为。“反对重启,反对重启,反对重启......”在东京都首相府邸前,坂本龙一走向游行示威的人群,聚光灯下,他先是低头沉默了几秒,然后直视大家坚定地说,“我也反对重启核电站。大家不要因为一两座核电站重启了就灰心丧气,这是一场持久战,我们要下定决心坚持到底。”

当晚,他在原避难所一所中学的操场举办音乐会,在开始前,他温柔地说:“大家很冷吧,冷的话站起来活动一下也无妨,请以最舒服的方式听吧。”然后弹奏了那首经典的《圣诞快乐,劳伦斯先生》。

“我做不到视而不见。”他自述道。

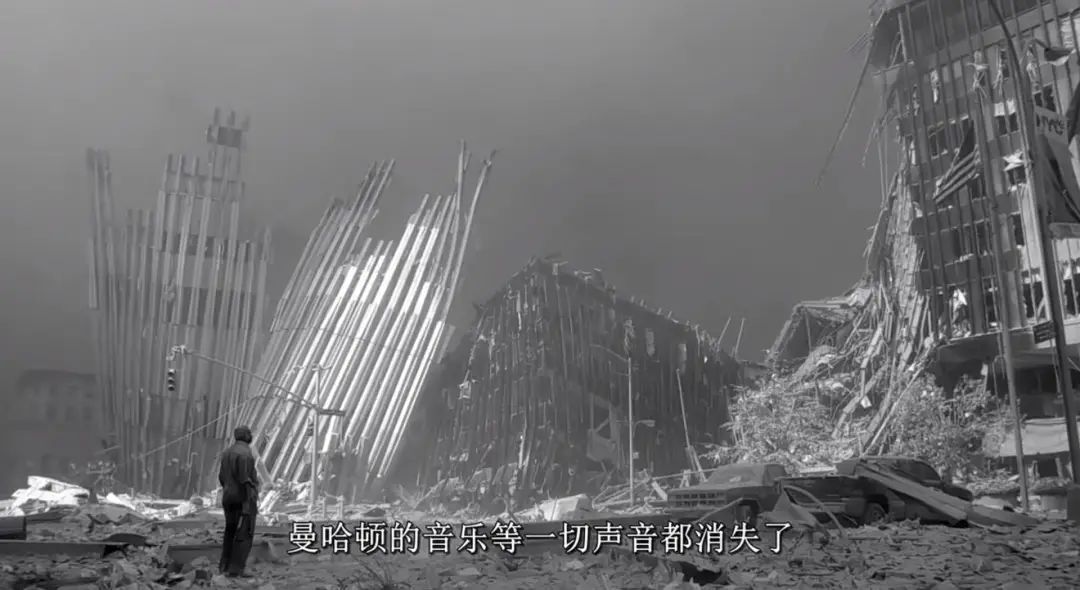

2001年9月11日,坂本龙一在纽约的家中听到窗外传来几声巨响,于是他去到建筑附近,看到慌乱的人群,就在不远处,双子塔正冒着滚滚浓烟,一个接着一个的小小影子从上面坠落,鸟儿从正在燃烧的双子塔面前飞过,它们不知道发生了什么,但整个城市笼罩在从未有过的恐惧当中。

这之后的一周,包括音乐在内的一切声音都消失了,他和身边所有亲历9·11事件的人一样,陷入了无尽沉默。

恐惧、无措、悲伤的情绪完全压制住艺术创作,坂本当时甚至觉得在巨大灾难面前,音乐的作用不值一提。可是,一个礼拜之后,当街上的悼念活动出现,年轻人在时代广场用吉他弹唱起了披头士的《昨日重现》(Yesterday),他才仿佛重新认识到:

在悲剧面前,人类需要与之相反的力量继续前行,生与死之间需要一种介质去融通、和解,音乐正是这样的力量和介质存在。

9·11恐袭事件激起了坂本对于大自然力量的反思,他开始积极参与各种社会环境问题的公益活动,包括出版书本《反战》,发起“More Trees”森林保护计划,创立“Commmons”音乐品牌,甚至跟着一群科学家前往北极考察气候变迁实况,探寻科技与艺术新的可能。他的环保主义是作为他的艺术的一个功能而呈现的。尽管他表示:“和社会责任心无关”,但从事这些活动,似乎都体现他极力想把自我力量付诸于某些社会现实的诉求,即使改变是极微小的。

俄乌战争爆发后,坂本龙一在社交平台上发声,祈求世界和平。4月29日,他的账号上分享:音乐家@kenniffs 在一所因俄罗斯导弹击中而瞬间摧毁的学校废墟前,演奏了坂本龙一的音乐,表达反战情绪。

2020年3月疫情之初,身处美国纽约的他通过预录好的30分钟即兴演奏与大家见面。当晚让无数国内观众感动的一个细节是,坂本在演出当中所使用的乐器——吊钹,上面写着“武汉制造”,画面定格了几秒钟。演奏结束后,他直视着镜头用中文说了句:“大家,加油”。这个小惊喜,让网友感受到他对中国及武汉的关怀与鼓励。

回过头看,作为音乐家的坂本龙一,一生当中做了许多无关音乐的事情。也许他想以此证明,音乐是可以让人撑过苦难的,但“如果只以此为目的,仅仅只是安慰、感动受灾者们的话,音乐和艺术也就到此为止了。”

原标题:《坂本龙一:100年后,人们还会听的音乐,就是我想做的音乐》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司