- +1

李泽厚丨喜欢陶渊明的生活境界

11月2日是李泽厚先生去世一周年,本文选自《人生小纪:与李泽厚的虚拟对话》一书,谨以此纪念李泽厚先生。

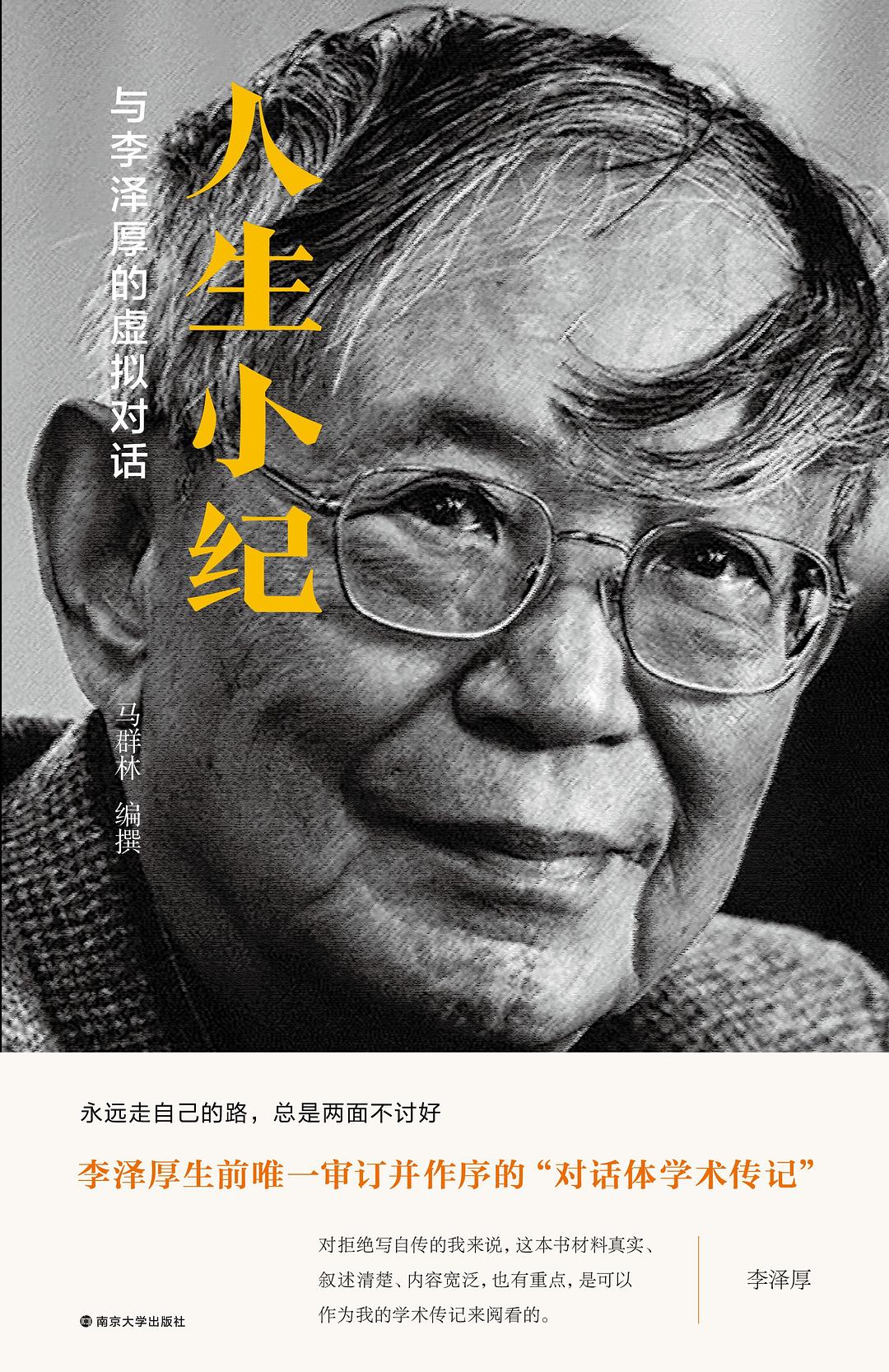

《人生小纪:与李泽厚的虚拟对话》,马群林 编撰,南京大学出版社,2022年6月版

一辈子都在孤独中度过

马:您说过“实惠的人生我并不羡慕”,那么,理想的人生或者说你最想过的人生是什么?

李:虽然孤独和寂寞,但我也不觉得不幸福,现在能活着就不错了。那么多政治磨难都逃过来了。每个时代都有局限性。理想的人生我是看不到了,但生活还是要有一些责任感为好,享受并不最快乐。

马:有没有想过抱孙子?

李:没有。这比较特殊些,是个性问题。我不相信什么传宗接代,我这辈子见不到孙子都没关系,我不重视这些。

马:有没有特别脆弱的时候?

李:我不认为自己是强悍的人,但也还不那么脆弱,不然早死了。我想得开,很多事无所谓。

马:您的学生许多已是当今著名学者、教授,赵汀阳还是中国社科院学部委员(院士),他们来美国看过您吗?

李:赵士林来过,当时他在加拿大。我没有学生,都是名义上的。我回国到北京他们都不来看我,当然这完全不能怪他们,我也不通知人家。他们做学生时,我就跟他们说,过年不要到我这里拜年,因为我从来不跟任何人拜年,几十年来一直如此。

马:您旅居美国近三十年了,为何仍不入美国籍?

李:要入美籍很容易,但过不了这心理关,不能成为美国公民。拿中国护照心理上比较舒坦些。当然,有时也比较麻烦。记得有一次到奥地利开会,提前三个月就申请,到了最后一天,还得请奥地利外交部帮忙,才搞好落地签证。

马:您的学说倡导“乐感”,自己却很孤独。

李:我这一辈子都在孤独中度过,不孤独的时候少。

马:所以,您一直不喜欢与人打交道?

李:人本是社交动物,有社交的本能和欲望,但我的个性就是比较孤僻,不爱倾诉,不爱与人交往。我从来不是要人帮忙解闷的人。包括在美国散步,也喜欢一个人,不让太太陪。我从小就见不得生人,见人就往后躲,这就是个性,个性的偶然性,没法改。我的人际关系不好,没什么人缘。我在香港一年,离开后没跟任何人打电话联系过。当然,别人打电话我是接的。有人认为我很傲慢,其实我是没事就不联系。我从来不主动去拜访人,连打电话问候也不会。我喜欢独处,即使是非常熟悉的人,整天在一起,搞几天我就烦,就要独处。我这个人讲话也比较随便,常常冲口而出,那也不行。

我还有三个先天性毛病,与不喜欢跟人交往的个性恶性循环:一是记不住面孔;二是记不住声音,别人打电话我总要问“哪位”。有次包括我儿子,所以他现在总是先报上名来;三是记不住路。(笑)

马:近几十年,感觉您似乎是在自觉地与主流环境疏离,甘于边缘,甘于寂寞,执着于自我,继续孤独地走自己的路。

李:对许多事情感到很失望。自己知道自己存在的价值和意义就是了。

从未有失落感

马:您希望有更多年轻人来阅读您的作品吗?

李:当然了,因为我的一些东西一直遭到误解,希望多些人看,了解得更多一些。但我不抱这种奢望,这不是我能左右的。特别是现代社会更加多元化、专业化,很多人根本不会看,很难强求。不可能、也不必要回到八十年代那种盛况。

马:您在八十年代有巨大影响力,1992年出国以后这种影响力在逐渐减弱,有没有失落感呀?

李:哈,从过去至今几十年来,我就从未感到过得意,所以也就从无失落感,所以能活到今天。我不在乎那个东西。在美国,我没有什么名气。即使在国内,我也从没觉得自己有什么了不起,从心里就平等待人了。人贵有自知之明,认识到自己只有那么一点点力量,就会专注于自己能做到的事。我始终就是个普通老百姓嘛。但大概由于不喜往来,人们可能感觉不到这一点。我在美国基本上什么会也不参加,也不习惯主动跟人来往,过的是非常平静、非常单调、非常寂寞的退休生活。

马:如何评价自己?觉得历史将会如何看待您?

李:我从来不评价自己,评价留待他人或后人,不管别人说我是或不是都无所谓。现在快死了,更无所谓了。

马:我感觉您对自己提出的那套理论、学说,还是满自信的?(笑)

李:当然。否则就不会去搞了。概括说来,我先后写了 “思想史三论”(“巫史传统说”应该在“古代”内)、“美学三书”、“哲学三纲要”、“伦理学三说”,加上《论语今读》一本,当然还有本“康德书”和对谈与访谈等,“4×3+3=15”,多乎哉,不多也;少乎哉,亦不少。如此人生,而已而已。

我的哲学简单用一句话说,就是要以“人活着”(中国传统的“生生”)来替代或超越海德格尔及西方传统的Being。对我的东西的现在,我很悲观;但对将来,我非常放心。

马:您这个“4×3+3=15”的概括非常有意思!我还想问的是:在这“15”里,您比较满意的是哪一本或哪几本?

李:若讲比较满意的话,应是湖南岳麓书社“当代湖湘伦理学文库”中的《李泽厚集》(即《伦理学新说述要》增补本,2021年),算是我的心理主义的伦理学小结,其中包含告别任何政治宗教等论点。当然,就我全部论著来说,《人类学历史本体论》和《由巫到礼 释礼归仁》两书可与这本《李泽厚集》并列。其他一些论著和各种对话之类,就不列举了。

马:您只列举了三本,难道您那本最负盛名的《美的历程》还列不进去?(笑)

李:当然排不上。

马:我发现一个现象:相比您极盛的八十年代,九十年代以来,国内和国外学术界对您的关注、研究似乎更多了起来,有关您的学术研讨会开了好几次,研究专著出版了多部,研究论文也屡屡刊发,博士和硕士论文也不少。所以,我相信,您的原创性思想系统是不会被漠视的,未来,或许还会有“重新发现李泽厚”“回归李泽厚”这样的情况出现。(笑)

李:我的文章论著,从美学到哲学到伦理学,从思想史到“告别革命”等等,大都曾遭到各种狠厉攻击。一生如此,至老犹然;颇为感慨,却不伤心。我愿学鲁迅,死后还有人咒骂。

我不太爱说狂言,不过现在想说一句:我那些书里还有一些很重要的东西,到现在为止还没有被人认真注意。不过没发现也没关系,迟早会被注意到;如果一直没有,那也就算了。但真理早晚有人发现,科学上不常有重新发现的事情吗。朱熹死的时候,他还是“伪学”,不让人去告别嘛;王阳明死后四十年,他的书才让出版。王船山更是被埋没了几百年。

马:生前名和身后名?

李:倒不是名利问题,那是次要的,重要的是许多时候真理不大容易被人们接受,或害怕接受。我多次说过,包括爱因斯坦的相对论,一开始也受到当时的大物理学家的反对和指责。康德也如此。我坚持我的哲学,也从不怕任何挑战。哈哈哈……

还有几个题目

马:还有什么新著问世?

李:前面讲过,“文革”中拟过九个研究提纲,可惜现在只完成了五六个。虽然还有一些东西想写,但身体不行,正式文章也写不成了,最多只能聊聊天。我这一辈子是纯粹单干,一直没有任何助手和帮手。为核对一条小材料,查出处、翻书刊、跑图书馆等等,都得靠自己。现在没法做了。

说来题目还有好几个。例如,写一本《新大同书》。原来是想在总结百年思想史特别是马克思主义在中国的历史基础上,提出对未来的展望。这未来既指中国,也指世界。我似乎在无意识地重走康德晚年和马克思晚年的脚步。康德晚年写了永久和平论等著作,盼望人类远景。马克思晚年写了大量关于人类学的历史笔记。这说来会被人笑骂,我居然还想重提作为儒家宗教性道德的大同理想。当然这不是作任何具体的设想或设计,而只是借用一下康有为的书名。我似乎与康有为有缘,第一篇思想史论文就是《论康有为的“大同书”》。当然,我现在对康的评价也不像以前那么高了。

马:您还有一本待整理出版的与另一位学者的对话录《返回古典》,这本书什么时候可以出版?

李:不会有了。“尊孔读经”的复古思潮如此甚嚣尘上,在此情况下,“返回古典”就不再多讲了。

马:真遗憾!您说的“返回古典”是什么意思?

李:我们所谓“返回古典”是建立在现代性基础之上,不要现代性的古典是种倒退。“返回古典”就是重新探求和确立人的价值。我提出过希望有“第二次文艺复兴”。第一次文艺复兴是回归希腊,把人从神学、上帝的束缚下解放出来,然后引发了宗教改革、启蒙运动、工业革命等等,理性主义、个人主义盛行,也导致今日后现代的全面解构。我希望第二次文艺复兴将返回原典儒学,把人从机器(高科技机器和各种社会机器)的束缚中解放出来,重新确认和界定人是目的,发掘和发展个性才能。由“道始于情”而以国际和谐、人际和谐、宗教和谐、民族和谐、天人和谐、身心和谐为标的,使人类走向光明的未来。但这仍然需要人类自身的努力奋斗。

马:发掘和发展人的个性才能,就涉及到教育问题。记得在1981年《康德哲学与建立主体性论纲》中就讲过,教育学是未来社会的中心学科。

李:我的原话是:“这可能是唯物史观的未来发展方向之一:不仅是外部的生产结构,而且是人类内在的心理结构问题,可能日渐成为未来时代的焦点。语言学是二十世纪哲学的中心,教育学——研究人的全面生长和发展、形成和塑造的科学,可能成为未来社会的最主要的中心科学。”

马:还有,您提出教育应以培育人性为根本,我很赞同。

李:我认为,教育不应成为其他事务(如培育资本社会所需要各种专家,培育传统社会所需的士大夫),而将以自身亦即以塑造人性本身、以充分实现个体潜能和身心健康本身为目标、为鹄的,并由之而规范、而制约、而主宰工艺(科技)——社会结构和工具本体。历史终结了,教育倒可以开辟新天地。

当然,历史根本并未终结……路还很长很长。

去留无意

马:您欣赏谁的生活境界?

李:喜欢陶渊明的。在《美的历程》中,有一节专讲陶渊明。几年前偶然读到《顾随诗词讲记》(2006),颇为惊喜与自己的看法大量相同或相似。顾也极赞陶潜,说应将传统杜甫的“诗圣”头衔移给陶潜,“若在言有尽而意无穷上说,则不如称陶渊明为诗圣”(第85页),再三再四地说陶诗“平凡而神秘”(第80页),老杜“是能品而几于神,陶渊明则根本是神品”(第85页),等等。陶诗展示的正是中国“天地境界”的“情本体”,伟大而平凡,出世又入世。“把小我没入大自然之内”(第86页)而并未消失,仍然珍惜于世事人情,“伤感、悲哀、愤慨”(同上)。不只是陶诗,顾对许多诗词的欣赏评论也与我接近,如盛赞曹(操)诗、欧(阳修)词。“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”;“人生自是有情痴,此恨不关风与月……直须看尽洛城花,始共春风容易别”,都是既超脱又入世,一往情深,“空而有”。

马:您曾讲过“四个静悄悄”,哪四个?

李:一是“静悄悄地写”。我一生从没报过什么计划、项目、课题,出书或发表文章之前也从不对人说。当然,这只是我的个性。二是“静悄悄地读”。我的书没有炒作,不许宣扬,书评也极少,批判倒是多。但我有一群静悄悄的认真的读者,这是我最高兴的。有人跟我说过,我在八十年代的读者,主要还是在大学里面,现在是逐渐走向社会,一般的青年啊、干部啊、教员啊、企业家啊、媒体人啊、军人啊,都愿意看。他们有的还来看我,也有提问题讨论的。倒是那些名流不读我的书,或者是读了不屑一提吧。

马:另外两个呢?

李:三是“静悄悄地活”。近十几年,我的“三可三不可”原则基本上执行了。四是“静悄悄地死”。我死的时候除了家里人,没人会知道。我说过,对弟、妹,病重也不报,报病重有什么意思?牵累别人挂念,干嘛呢?静悄悄地健康地活好,然后静悄悄地迅速地死掉。当然,这也纯属个性,我非常欣赏、赞同别人热热闹闹地活着或死去。

马:您刚才讲的“三可三不可”原则指什么?

李:每次回国,媒体的采访邀请很多,但我能回避就回避。后来,我定了个原则:可以吃饭,不可以开会;可以座谈,不可以讲演;可以采访照相,不可以上电视。因为后者太正式,前者都属聊天,愿意聊什么就聊什么,随意得很。至于上电视,我想是“语言无味、面目可憎”。韩国和日本国家级电视台,凤凰卫视与某些地方电视台和中央某台找到我上节目,甚至不用访谈只要同到南方游览他们跟拍就成。我感谢他们的好意,但我都拒绝了。

这里要插一句,照相我是来者不拒,所以我和很多我根本不认识的人都照过相。以后如用照片来说和我认识甚至很熟等等,就完全不符事实,应在此声明一下。

2017年在北京北海

马:您刚才提到不喜欢讲演?

李:我一辈子讲演没有超过五十场吧。讲课是要传授知识,演讲除了发表见解外,还要有创意,我讲不出来。但这主要是个性问题,江山易改,本性难移。1982年,哈佛的史华兹曾邀请我去讲演,是Luce基金,我因答应林毓生在前,人要守信,就婉谢了,尽管哈佛名气大。还有不少名校和一些场合、会议用高价请我讲演或作Keynote Speech(主旨演讲),我都婉谢了。

马:据我所知,唯一的一次“触电”,应是2014年参加凤凰网、岳麓书院在北京中华世纪坛主办的“致敬国学——首届全球华人国学大典”启动仪式。凤凰台著名主持人许戈辉在介绍嘉宾时,特别说道:“过去十多年,曾多次与李泽厚先生邀约采访,但都被拒绝,这次李泽厚先生‘为大义而食言’,拨冗出席会议,足见本次活动的重要性。”

李:乃勉强参加,只待了十来分钟,开幕式未完就走了。当时我便说过,“乡情难却,偶一为之”。我多次谢绝了许戈辉的“名人面对面”的专栏釆访。

马:2018年,李辉先生给我微信说,央视的朗读者栏目想请您出镜,他们在美国有摄制组。我转告您,希望能破例一下,但也被您回绝了。

李:谢谢辉兄的好意。但人应能自知自爱,已语言无味,面目可憎了。我喜欢静悄悄,作为一个老人,静悄悄地消失就行了。

马:如秋叶之静美!哪一天读者突然想起您来,却听不见您的声音了,就证明您是消失了。再回首已是百年身……(笑)

李:哎,就是这样,我比较欣赏这种。我现在努力做到宠辱不惊,去留无意,但观热闹,何必住心。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司