- +1

专访|阿来:建一个跟过去一样的乡村,那就是失败

从上个世纪五十年代到九十年代,中国乡村经历了从政治到经济的史无前例的社会实验。出生于偏远村庄的藏族作家、茅盾文学奖得主阿来正是在种种涤荡、时时变化的乡村中成长。他写下了一部主角是一座村庄的小说——《机村史诗》。

有趣的是,《机村史诗》加上《尘埃落定》,其实相当于书写了整个上个世纪。《尘埃落定》写前五十年,铁血浪漫。《机村史诗》写后五十年,充满现实主义。

3月24日,阿来与青年作家张怡微、《收获》杂志编辑叶开做客思南文学之家,共同进行一场题为“人是出发点,也是目的地”的文学对谈。活动期间,阿来接受了澎湃新闻记者专访。

用破碎的结构来对应乡村的变化

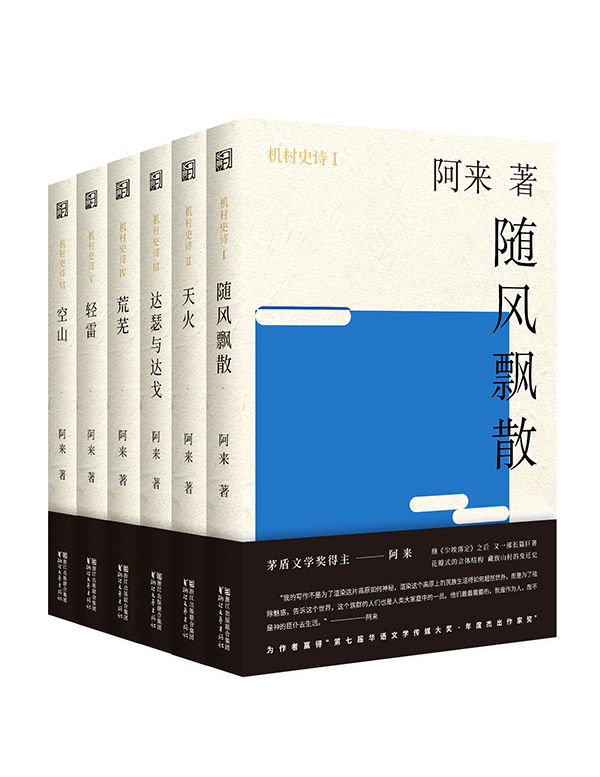

不同于《尘埃落定》,眼前的《机村史诗》(原名《空山》)分为六部曲,包含《随风飘散》《天火》《达瑟与达戈》《荒芜》《轻雷》《空山》六部相对独立的小长篇,以及十二个短篇。

耐人寻味的是,六部曲中每一卷的中心人物和故事都不一样。在这卷书中出现的人,在下卷书里还会出现,但他已经不是主角了。

阿来对此解释说:“《尘埃落定》更像是一部家族史。家族史有一个点,这个家族始终身处历史舞台中央。而当我想写上个世纪后五十年,我发现这五十年城市开始支配乡村,乡村是一个不断重组的过程。这意味着乡村再也不可能有始终处于中心地位的稳定家族或稳定势力。今天这拨人被推上台,很快又有别的运动把另一帮人推上台,就是不断有不同的人进入乡村的权力中心。”

“所以,当我想写一部贯通五十年的村落史,你找不到一个像长河小说、家族史小说那样的中心人物。”

在他看来,人们今天常说的“乡村变化”其实从上个世纪五十年代就开始了。“既然如此,我也用破碎的结构来对应。五十年,六本书,差不多是十来年这个乡村就换了一场。这其中不仅有政治力量,也有经济力量。”

但这六部曲中都有一个重要角色,就是那个名叫“机村”的藏族村子。“机”,是一个藏语词的对音。它也不是一个标准的藏语词,而是藏语里一种叫嘉绒语的方言里的词。意思是种子,或根子。阿来相信,乡村是他的根子,也是很多中国人的根子。每一卷的中心人物恰能代表这个时期“机村”里的实际情形,他们的命运共同串联成一部浩荡的“史诗”。

在第一卷《随风飘散》中,阿来写到了藏族村子解放。“在解放前,村子里有一套秩序,这套等级秩序是不平等的。但解放后,秩序翻了个儿,原来上面的被打下去了,原来下面的被拉上来了。”

“在我们传统的文学作品中,人才是角色,但如果我们多看一些西方小说,会发现城市、村落也可以是角色。”

阿来告诉澎湃新闻记者,“我们从四大名著开始的小说传统讲的是线性故事,注重人和人之间的关系,故事性、戏剧性很强,但辐射开来的对社会层面的了解和表达就弱了。但你读西方小说,读托尔斯泰、巴尔扎克,你会发现除了人与人的关系,你还能触摸大量社会的气氛和情况。”

对于《机村史诗》,他同样肯定地表示自己无意于突出机村的特殊性。他想写的,是蕴含着更多“普遍性”的中国乡村史。

“虽然表面看起来,大家一听藏族乡村,就觉得那只是少数民族村落的事。但中国几乎所有的乡村都经历了同样的命运,上海近郊的村子可能好点,但是政治运动时期全国乡村都一样。”在他看来,今日乡村的普遍命运不分文化,不分民族,甚至是不分国家的。他希望能将藏族文学放在最普遍意义上的中国文学甚至世界文学图谱里来观察和书写,呈现被包裹在神秘外衣之下的藏族村落中,一个一个普通人的命运和故事。

“我们现在经常用两个词——身份认同、文化认同。这背后还有后殖民理论根源。第二次世界大战后西方开始反对殖民主义,说要让本地人自治。那么首先本地人需要有文化自觉,回答‘我是什么人’、‘我是什么族的人’、‘我是什么国的人’,这就开始强调身份认同了,民族主义也跟着起来了。”

“但中国不一样,几千年来中国各个民族就是你中有我,我中有你。”阿来感慨,我们现在对后殖民理论强调太多了。“我们如果总是在说,我们要寻找同类,寻找同一个民族,这本身就意味着很强的排他性。我们藏族只有约700万人,我觉得文学要在这个层次上警惕民族主义,警惕绝对的文化多元化。”

对那些为时代进步付出代价的人深怀同情

在后记里,阿来写到自己审视过去时终于看清乡村转型发展所经历的那些艰难和痛楚的意义,一幅乡村重构的蓝图隐隐浮现于胸中:“中国乡村在那几十年经历重重困厄而不死,迎来今天的生机,确实也可称为一部伟大的史诗。”

如果非要用三个词来形容今天的乡村现实,阿来会用“破碎、觉悟和重构”。

他告诉澎湃新闻记者:“这是必然的过程,毕竟中国乡村之前对资源的利用效率那么低下;接着有大部分乡村人奔向城市化进程。真正留在乡村的人,要学会接纳新的技术、品种、形式,适者生存;觉悟之后就是重构。重构不是把房子推了重建,而是从意识和情感开始,用和以前截然不同的方式看待农村。”

面对乡村的重构,阿来直言:“痛心也罢,不痛心也罢,这是一个历史进程,我就是做一个记录。而且从经济角度来说,这也是全球的进程。”

“今天慢慢地我们在提乡村的‘重建’,我觉得这个词不好,因为重建只是物质形态,也有点形式主义。我希望是用‘重构’这个词,包括了精神和情感的建设。但是现在一味地一把鼻涕一把泪说乡愁,说反对,才在城里待了几天就说‘乡村回不去了’,春节回个家就唧唧歪歪说一大堆,有太多很虚伪的东西了。”

“中国的乡村未来肯定要变化。”在阿来看来,尽管主体是政府和农民,但知识分子也可以为乡村贡献真正的力量。“与其在说回不去的乡村,不如我们真正行动,比如在农村怎么帮农民盖能够尽量利用本地材料同时节能的房子,怎么在技术上帮助农民提高产量?我们这些文化人至少可以帮助乡村书屋调整一些书目,把不太适合农民阅读的书从那里拿走。”

“谁要还建一个跟过去一样的乡村,那就是失败。”只是,阿来也会对那些为时代进步承受过多痛苦、付出过多代价的人们深怀同情。“因为那些人是我们的亲人、同胞,更因为他们都是和我们一样的——人。”

“时代列车飞奔向前。有些人身体不好,车太快了就会头晕,想要下车。但是我们现在总说坐上快车就是好的。我们对那些跟不上的人,同情还不够。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司