- +1

形式的寓言:城市指标及其图解

以“控制性详细规划”为代表的规划指标体系,是中国规划部门平衡资本、公众与政府利益的主要工具。但是,在具体的城市场景中,其指标体系对城市形态的导控作用尚不清晰。本文旨在探讨规划指标体系的内部矛盾,并借由指标的操作、妥协与解码,来想象潜在的城市形态方案。

从区划法到形式规范

“指标”(code)是城市规划与设计中指令体系的一部分,它与区划法(zoning code)同步发展,也是区划法最基本的表现形式。作为一种城市形态控制体系的区划法,产生于第二次工业革命后期。从19世纪末开始,欧美规划实践者用一系列可测度的属性来保证城市的良好功能,譬如居住密度、容积率、覆盖率、绿地率、建筑退界,等等。城市形态控制的指令体系的量化,在20世纪初成为欧美的通行做法。

1915年,美国纽约曼哈顿下城建造了42层的公平人寿大厦,由于它没有任何体型上的退台,影响了周围建筑的采光与通风,成为公权力缺位的恶例。1916年,纽约出台了第一部区划条例,它对城市形态的主要贡献是设定了“建筑包络形”(zoning envelop)原则,要求高层建筑的临街面,要根据街道宽度确定日照角,从街道宽度的特定倍数开始,要根据日照角逐层后退。1961年,逐层后退的建筑日照角规定,又被更灵活的沿街道退界与公共空间补偿规定所取代,公共空间补偿成为激励性规划的先驱。1916年的区划法与1961年的区划法修订,共同决定了纽约的天际线。

在美国,经过百年的发展,尤其是在新城市主义运动的推动下,以区划法为代表的城市形态引导方式已经逐渐被更趋精密的“形式规范”(form-based code)所取代。“形式规范”是一种更定制化的区划手段,它主张为场地量身定做,这与保证最低标准的区划法完全是两个时代的产物。新城市主义的“形式规范”指责区划法的机械死板,认为区划法造成了职住分离与空间碎片化,是美国的公共生活衰落的罪魁祸首。

根据城市史学家塔伦(Emily Talen)的辨析,“形式规范”应具有以下特征:1)具有明显的强制性;2)用规定私人物权的形式来保证公共领域的质量;3)一般推崇那些能够经受时间检验的形式。

“形式规范”是一种强制性的设计导引,与我国仅具建议性的城市设计导则具有不同的法律地位。“形式规范”是合理利用可持续发展与公共利益保护的条件,进行有目的的城市形态引导,这是建筑师介入城市设计的机遇,也成为它时常被诟病的原因。

“形式规范”的审美导向与可持续发展的工程导向之间的价值差异构成了一个学科难题——建筑师的形式偏好是否已经劫持了城市的价值导向?对于这一质问,“形式规范”的辩解是,它是一种基于多利益相关方共识的导引体系,这些共识涉及城市公共生活的各个方面,是社区整体发展愿景的转译。

中国指标体系的发展与反思

在近现代中国,类似于“区划法”的城市空间导引法规,出现于20世纪早期。以上海为例,法工董局(当时法租界的市政组织和领导机构)于1902年修订了《公馆马路中之拱廊》的建设办法,详细规定了金陵东路骑楼的开间、进深、高度、柱子大小、勒脚大小高度等的尺寸。

到了1929年,《大上海计划》开始对市区进行功能分区,并有高度控制等表述。1947年完稿的《大上海都市计划》吸收了“邻里单位”与“有机疏散”的概念,以1.2-1.6万人的“中级单位”(每个“中级单位”包含3到4个“邻里单位”)为标准规划社区。同时,在闸北西区重建计划中,提出建设七个“邻里单位”,并对住宅的层数,规模与形态作了初步规定。

建国后,数量化的“技术经济指标”在1950年代通过苏联专家的影响,进入中国的规划体系。指令性计划是生产主导经济建设的产物,在“把消费城市变成生产城市”的口号下,建设用地的商品或资本属性与建筑物的消费属性被全部摒弃,所有的社区都成为生产与生活一体化的单元。

1980年,美国女建筑师协会来华,带来了美国区划法土地分区规划管理的概念,我国控制性详细规划在此基础上,结合当时的国情孕育而生。

1982年,上海虹桥开发区在其建设初期就编制了土地出让规划,首先采用了8项指标对用地建设进行规划控制,其中除了用地性质与用地面积,还有容积率、密度、后退、高度、车辆出入口位置与停车库位。虹桥开发区的实践逐步推广到全国。

1995年,建设部编制《城市规划编制办法实施细则》将控制性详细规划规范化。由此,在改革开放年代,随着商品化的地产开发模式逐渐成熟,计划经济时代以工业生产为主导的指标逐渐与西方的区划法结合。自此后,在至少二十余年中,中国的城市建筑形态是被一种相对严苛的指标体系所控制,比如覆盖率、容积率、绿地率、退界、建筑高度等等。

指标在快速城市化时期,对基本的空间质量的保护有一定的积极作用,能够快速实现一个现代化的城市图景。但是,当快速城市化的进程告一段落,指标体系却依然停留在增量规划时代,已经不能完全满足存量规划时代所需要的精细化管理。规划者与公众也开始用一种反思视角来看待以往的控制指标。规划指标与城市形态的关系,也应该适时地放在技术与社会的交叉维度进行考察。

与此同时,指标背后的学术语境与社会价值,在一次次跨制度文化与跨发展时序的转译中被逐渐抽离,留给后人的唯有干枯的技术规定。此外,指标所捆绑的片段化的现代图景,也被嫁接到了中国城市的肌体上,形成了一些现代主义城市范例的“残肢断臂”的生硬拼贴。比如,早期苏联式的社会主义小区,美国式的购物中心、高速道路系统,泛亚太地区的折中主义的建筑立面处理方式等等。这些片段夹杂着适应性的改造与主观臆测,导致组织各种空间要素的规范与中微观尺度的建筑类型(往往是模仿的)之间缺乏联系。

但是,作为控制性详细规划的关键内容,指标的绝对控制力却无法被质疑。如果说指标的本土发展史依然是暧昧不明的话,那么它快速扎根于中国的城市规划实践的原因却是清晰的,因为指标能够将复杂城市条件下的规划编制转化为标准化的操作,并最大程度地减少不确定性。

指标体系的图解研究

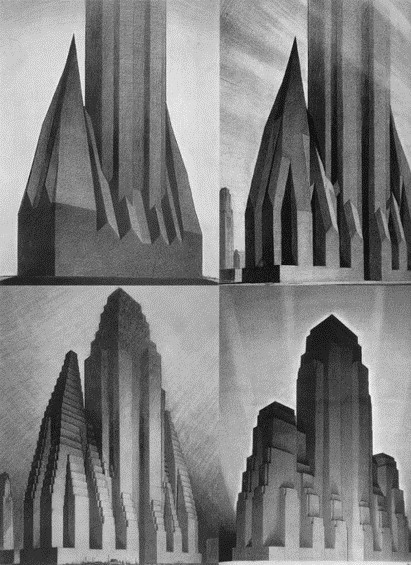

用图解来描述控制性指标的形态生成潜力早有先例。建筑插画师和理论家休·菲利斯用建筑图解的方式,记录了1916年的纽约区划法对建筑形态的影响。菲利斯将区划法视为生形工具而非形式的桎梏,通过体量研究的方式展示了尚不可见的建筑形态发展趋势。休·菲利斯的体量研究定义了一种形态学研究方法,即将某些导控规定极端化,并以一种寓言式的图解方法将这些导控因素对城市形态的驱动作用表达出来。

当然,这种图解是放大了某些不可能叠加在一起的条件,比如将经济回报-均好性的最大化与严格的规划指标叠加在一起,这必然会放大特定的矛盾,并与各种约束条件下的现实产生抵触。但是,其优点是去除了许多不具决定性作用的条件参数,更凸显关键参数的作用机制。

“新城市主义”运动也提出了许多研究指标与建筑形态关系的方法,比如“城市断面样带”等等。城市断面研究通过调整一个参数(如容积率),来看待渐变的开发强度下可能的社区形态。

在控制性详细规划与各种规划与建筑规范条文中,各类指标往往以单调的数字出现,这固然提升了行政效率,精简了管理成本,却无法对具体而复杂的城市开发与更新过程提供因地制宜的指导。而在实际案例中,由于缺乏对指标所隐含的各种治理、诉求与利益机制的理解与剖析,对指标的诠释往往因复杂的现实条件而流于粗疏,其结果是为了迎合指标的要求而提供“权宜”的方案,浪费了城市空间质量提升的机会。

无论菲利斯的体量研究还是新城市主义的“城市断面样带”都是对某种指标的具体化。这种推演不仅仅是“翻译”指标,而是对一种或几种指标控制下的城市形态演变及其可能的结果的合理化想象。

这一想象既是严肃也是戏谑的。其“严肃”在于对特定指标的极大尊重,并真实地表达真实的城市指标所包含的具体城市运作方式;其“戏谑”则在于,一个忠实于看似合理的预定条件的城市形态,在运作到极端之后反而显得荒诞。研究无意于消费这种“荒诞”的图景,但是在“荒诞”中可以发现指标背后的利益诉求与治理机制,我们力图发现不同指标要求间的冲突矛盾,为未来的城市精细化管理提供参照。

(作者系同济大学建筑与城市规划学院助理教授。本文经作者授权,转载自《新建筑》2018年第1期,原标题为《指标城市——作为批判与投射的城市图解》,经删减编辑。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司