- +1

为小贩设计逃跑路线的建筑学,能带来空间正义吗?

日前,一位来自广州华南理工大学的建筑学教师何志森参与一席演讲的视频与文章广泛流传。讲者何志森在演讲中提及他在全国各地的大学中进行实验性教学的“mapping”工作坊与其自身的生活、设计经验。在演讲中他提到,在工作坊的进行过程中,他会以“跟踪”等近距离观察研究对象的方式,观察城市中被人们忽略的建筑使用者的生活状况,如住在城中村卖糖葫芦的小贩、河边公园喝茶下棋的老人、弄堂里提着尿壶的居民等。其贴近生活以及具有人文关怀的设计方式得到了许多学生和设计从业者的赞许。同时也有讨论者就其设计方式产生质疑,以建筑师角度切入的以流动人口为对象的调查是否太过草率?调查对象对空间的需求是来自于真正的生活经验还是设计师的自我解读?一系列疑问都与何志森的演讲内容产生了冲突。

为小贩设计逃跑路线,能为他们带来有尊严的城市体验吗?

在他的演讲中,何志森着重提到了几个关于其“mapping”方法的案例,其中一个案例是帮助一个卖糖葫芦的小贩设计一个躲避城管的最优“逃跑路线”,以及一部更好的贩卖车。卖糖葫芦的小贩属于城市中的流动人口。在高速发展的城市化进程不断加快的今天,其所处的社会位置和生存环境无法给他提供一个适应大城市生活的更好的谋生方式。与此同时,城市管理者所希望看到的空间,被人为设置成了一种与小贩不兼容乃至对立的局面。

不过,值得继续思考的是,就算拥有了更优良的逃跑路径,就算小贩拥有了更好的贩卖车,这在城市管理者设计的规则面前依然是脆弱到不堪一击的。小贩需要的不是简单的拥有一个更好的售卖设备,而是让他们获得尊严的、能容纳下他们的城市空间。而这个尊严空间的建立需要的恐怕不是设计师所提供一个方便的逃跑线路。这样简化的思考方式,将一个社会矛盾的案例放置在一个简单的设计语境内,其结果往往会不自觉地将读者和设计师的注意力转移了。我们会误认为这样的设计方式是一种“关注生活,人本位的设计方式“,却难以发现更大的空间问题实际上被隐藏和转移——在“逃跑”的过程中,任何人都无法获得一个更有尊严的城市体验和空间生活。要为小贩创造更好的空间生活,或许需要直面更多设计师眼里看不到的社会矛盾,为其争取正当的走在大街上售卖的权利。

我们需要问的是,建筑师在这场博弈中扮演的角色到底是什么?建筑师设计和规训了洁净、美好的城市生活空间。是建筑师设计出的空间意象,让城市管理者在维护符合其理想城市的时候不断地挤压了小贩和流动人口的生存空间。如若建筑师真的想介入这场城市与个体的斗争,是否应当考虑如何周旋自我与资本之间的位置,引导城市管理者接纳更加多元化、更加丰富的城市体验和文化呢?

同样,何志森弄堂的案例里有提到类似的观点。他认为,弄堂中的尿壶是一个人与人之间沟通的媒介,建筑师应当考虑设计更多这样的媒介促使人们到外面去,而这样的富于沟通的社区形态是他理想的社区模式。在此时,笔者也不禁思考,设计师对社区“尿壶”的观看究竟是一种身临其中感受到其功能优越性的体验,还是一种对理想社区的解释所寻找的现实依据?

“尿壶”的存在来源于老旧社区的卫生排水系统的不完善,并且由于老旧社区的流动人口复杂,房东随意加建等原因导致住户可享用的私人空间过于逼仄,住户不得不谋求更多的公共空间,更多地走到街上去。

这与笔者所生活的香港情况类似,众所周知,香港由于楼宇面积狭小,不管是高级屋苑还是老社区,老人小孩和下班后的住户都热爱聚集于会所、中心花园等公共空间。政府和地产商以增加住户交流和公共空间的之名增加公摊,不断剥夺住户私人空间,以至于人们想拥有一个可以舒适休息的客厅都成了奢望。香港人有时迫于压抑的家庭关系,不得不走出房门。在这里的,我们可以看到,住户的社交问题背后是一个复杂的权利和资本的多重压迫,而不仅仅是设计师看到的“冷漠”或者更“热络的交流“能够概括的,人最舒适的社交状态选择应该是在其拥有舒适的私人空间的前提下,所做出的自然行为。

由此可见,设计师对问题的简化很可能将空间矛盾掩盖,而事实上建筑学应当处理的,正是这些资本与个人尖锐对立下的空间矛盾。在正视其本身后,才有可能给住户以更有尊严的生存空间。

所以最终的问题是非常显而易见的,人本位的观察角度确实是可以非常真实地感受到调查者的生活状态。而这样一种对生活状态的解读真的是客观有效的吗?来源于客体经验的感受在设计课的框架下,设计师思维作为主导代替了更理智的分析和判断,造成了误读,更重要的是,这样的判断掩盖了复杂的社会问题和空间矛盾,甚至在某种程度上将建筑师的责任规避了。何志森在他的文章中说到:“很多人说这不是建筑,这不是设计,因为阿姨不是主流社会的人,不是精英,所以这不叫设计,但是我一直觉得这才是真正的设计。”这样的论断同时非常吊诡地把设计问题的原因纠结到了一个抨击建筑师精英主义的论调上去,这同样将他在设计上的问题分化转移了。

“反精英主义”的建筑学,是解决问题之路吗?

在演讲的开头,徐腾作为何志森演讲的介绍人介绍了何志森的学术背景和工作。徐腾因为“奶奶庙”事件在网络上不断发酵,一度成为互联网的“建筑网红”。其当时发表的关于”奶奶庙“的公众号文章,先不论本身带有强烈阶级意识的调侃(虽然其否认了),但他确实曾经一度将建筑学的舆论指引向了”批判建筑师的士绅化审美和精英主义“的路线上去。在这里,我们可以清楚地看到这样的论述也出现在了何志森的演讲当中。

何志森在他的演讲中提到:“因为我们设计师都有一种精英、上帝、超级英雄的情结。”近年来流行于建筑圈到“设计师上帝视角论”似乎成为了一种批判建筑师精英主义的模式和建筑师原罪。

建筑师作为城市构件的缔造者,无可避免地会不断与资本和国家机器缠绕在一起,在一定程度上必须服从其控制和诉求,这是建筑物需要大量花费金钱本身决定的。与此同时我们的日常生活也确实建立在一个个建筑物的连接之中,建筑无时无刻地规训着我们的生活。但由此为基础,建筑师真的不能参与到社会改造中去了吗?

答案显然是否定的。正是因为建筑师裹挟于其中的角色,使得其能够用自身所学,为居住者创造更加舒适的空间。建筑师设计空间显然是无法顾及到所有的个体的,而这种差异性正是来源于社会信息和资源的不均衡,以及多样性的生活方式。事实上,不断满足多样性的需求,和统筹出更好的设计语言与范式正是促进建筑师进步的原因。笔者认为,何志森也是因为这样的原因才进行各种各样的社会实验。但是更加重要的是,建筑学的进步是来源于设计的不断完善,同样,出产一个好的设计,与设计者是否选择“上帝视角”必然是毫无关联的。况且有经验的建筑师都会非常清楚,设计是一个团队协作、不断推敲的艰难过程,想有可以“一以贯之说服所有人的“上帝视角”,基本上是一种主观的幻想。若要真的解构设计过程,批判设计师的“精英性”,那也务必要更加具体的分析,毕竟我们每个人都无法离开自身的局限性,每个建筑师高昂的培训费用都注定了其不可能和“精英”、“中产”完全脱离关系。但是,即便无法割裂,我们也应认清现实,从本位出发寻找更客观的剖析方式。

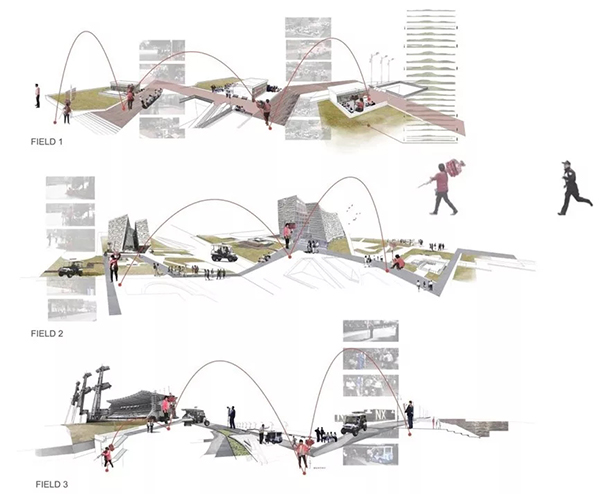

2016年的威尼斯双年展上,策展人以及普利兹克奖得主Alejandro Aravena提出了“建筑师应当走向前线”的口号。本届深港城市双年展也以“城市共生”为主题探讨城中村问题,倡导建筑师能过在地的解决更多实际问题,而何志森也有参与其中,近年来也有越来越多这类型的设计师被媒体报道,受到追捧。但是这些报道过后,也不断地出现反馈,说建筑师的“改造”遭到彻底的废弃。

而何志森这样的建筑师也不断提出要走入生活,更细致地观察和帮助使用设计的对象。其实“改造”也好,“mapping”也好,其问题本质并没有多大的差异性,因为二者都是使用建筑师的思维去勾勒了自己的对象,并以仅有的设计手段尝试解决复杂的社会原因所导致的空间问题,结果在短时间内,问题貌似被解决,然而深层次的社会关系的矛盾则不可能被简单覆盖的。

建筑师寻找“问题”的过程,往往是一个在设计的语境中寻找与社会的切入点的过程,建筑师需要靠此找到设计的线索以及将自身身份安置进物理空间中去。这本是一种进入设计的方法论而已,并且必然的会掩盖太多空间本身承载的社会关系和矛盾,如果硬要将这种方法论和人文主义照进现实相关联,其得到的结果不仅仅可能是一个不优秀的设计,更有可能是一种学术语境上的脱节和尴尬。

当我们看到深双展览上抽象的当代艺术展品以及何志森的mapping时,我们就可以明白其注定不可能是建筑师希望的那样,成功地被他们想象中的大众所解读。因为此刻,城中村的居民都被拦在深港城市双年展的开幕式都大门外,而这个场域内,只有我们——建筑师,策展人,艺术家——面面相觑并享受此刻的展览,再无其他。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司