- +1

记忆之流|祖屋、风景与其他:祖辈的岭南小镇

上一年又是一个无望回乡的春节。再上一次回老家是去年3月,为前年夏天过世的外公扫墓;由于不是需要走亲访友的春节,所以获得了自由探索小镇和周边乡间的难得机会。

这个“老家”不是我的出生地,而是父母的家乡——我是出生长大在大都市的城市化移民二代,那一方土地并没有承载我太多童年记忆。

启程返乡当天就被摆了一道。我们到了车站,遇上广深港客运专线的偶发崩溃现场。前往广州南站的列车延误一个小时,意味着肯定错过后面接续的列车。广深港客专很容易因一点风吹草动,就滚雪球全线大晚点,除了行车密集时刻表裕度低,晚点容易波及其他列车外,大量长途跨线车也会让晚点牵连到其他线路。这种时候,要优先保证跨线车的准时。

中国铁路一大特点是停站不规律。购票时,就给乘客带来很多麻烦。在时间和换乘组合上,选择余地很小。离老家最近的是邻县的高铁站N,属于另一个地级市;下一站是本县的县城D,上一站则是本县所属的地级市市区Y。然而,即使是春运期间,连接相邻三站的车次仍然少得可怜,甚至还有深圳出发终到D站、只在返深方向经停N的奇葩车次。

去程经过的广州北站和返程经过的广州东站;前者跟大部分高铁站一样,规模恢弘但远离城区。本文图片均来自作者。

更不幸的是,因为N站主要服务邻县,17点后没有返回老家小镇T的中巴车;而由于不规律停站,广州南站下一班经停N站的列车到达,已是17点后的夜晚,毫无疑问,我们会被困在N镇甚至荒山野岭的N站;而且由于取了票,无法直接在网上操作改签。

最后通过铁路迷网友和老家亲戚的群策群力,我们找到了一个脱困方案:购买广州南站前往D站的车票,到了D站后再以前序列车晚点原因,退掉原来终到N的车票;县城D镇晚上21时,还有一班中巴车回老家T镇。忐忑的心终于安定了下来。

从上到下:虎门站外的工地,注意桥上的东莞地铁2号线列车;虎门镇紧贴林立的厂房和民宅;番禺和顺德一带河汊水网交错的鱼米之乡

列车从狮子洋隧道穿出,窗外从东莞林立的厂房和波纹钢屋顶,变成了番禺的蕉林、鱼塘和水道;在广州南站换乘后,佛山的城镇往后退去,风景又从北江附近点缀着村落的一马平川,逐渐变成崎岖的石峰和几乎不断的黑暗隧道,只能看到自己的脸。我们已经离开了珠江三角洲。

佛山的低矮民宅和厂房,夹杂着鱼塘和农田;返程时列车经过三眼桥联络线,借道一小段单线的广茂铁路,从“高铁”进入了普速铁路路段

小时候回老家,首先坐3个半小时大巴走高速和国道,回到N站所属的相邻地级市Z——那大巴可是进口沃尔沃B10M底盘配上西安飞机厂组装车身的好东西,这些年随着公路客运空间一再被挤压,已不复见——再转中巴车走国道+省道回到镇上,中间乘轮渡横过珠江在N镇登岸,是这趟旅途上最特别的一个环节。小学高年级时,交通工具变成了小汽车,但高速公路只建成广州附近一段,所以依然要和国道上开往西部省份的摩托返乡大军结伴而行。

广州南站北面是广州地铁的大洲停车场;当日恰逢一墙之隔的广州南车基地(现称广州中车轨道交通装备有限公司),正起吊付运广州地铁22号线列车

那时N镇横跨珠江两岸的大桥完工,轮渡也成了历史。高中时,高速公路可算延伸到T镇,出入口匝道征用了家族的田地,但心里是高兴的。高速公路全程在珠江这边,不用再过N镇的珠江大桥,Z市也不再是我们返乡路上吃午饭以及探望亲戚的必经之地。然而,这条双向四车道的山区高速公路,很快变成珠江三角洲前往云贵川的大动脉,长坡上的大卡车一路滴着散热用的水,节假日动辄拥堵十几公里,困在连续的隧道内吸废气更难以忍受。无奈之下,我们自驾只能重新取道Z市国道和N镇大桥,两次横过珠江。但Z市和N镇的两处大桥,却在建成不到10年后成了危桥。上大学那几年,春节回家,我们只能走Y市的山区国道,再借助导航走乡村小道翻山,走高速公路5个小时不到的路程,耗时翻倍。父亲当时还说,通了高铁就不用这么辛苦开车回老家了。而现实是,往Z市的班车一天只剩下两班,高铁车次也少得可怜。

Y市高铁车站被群山包围,离市区还有15公里路,周边倒是建起来不少“高铁新城”概念楼盘

D站售票员不给我退票,说只能去原定终到站N退(结果回程时,N站只能让业务不精的D站售票员赔我们钱)。我们只好登上D高铁站开往县城的中巴车。前两年做过功课的我,直接掏出一张羊城通,给了车票钱,震惊了司机师傅在内的一车人……荷兰就实行全国统一的公共交通储值卡系统,一张卡不论什么地方都行。但国内的交通卡,因各地国企主导,没有抓好推广时机,被二维码蚕食了大片市场。这里的居民可能只见过读卡机,而没有见过我手里这样能用的卡片。至于交通联(乌)合的笑话在这里就不多讲了。

县城已经初具都市模样,新城区遍布中国式宽马路;而蓝白相间底色的路名牌也是标准的广州式——岭南一众城市只有深圳不用

在县城D镇汽车站那个小小的候车室喊了一声,才有售票员走出来;回T的班车只剩下晚上21时的末班车。还有将近两小时,我们选择在县城吃了晚饭再回去;我在旁边的花店给外公买了个花瓶。县城我来得很少,但也觉得它越来越像大城市,有购物中心和山寨洋快餐——这是资源和人口的集中推动的。

次日一早,按照时辰在屋后山坡拜祭完外公,我认真看了看他的老屋被邻居糟蹋成什么样子。这是一间两进三开的岭南民居,印象中说是建于清朝末年,在十里八乡算不上最大最气派,不过也算附近知名地标——在穿镇的国道旁一排水泥建筑中,屋脊只比路基高出约两米而不太显眼,但稍微留心观察,就会发现这处与沿街楼房格格不入的老屋。

饱经沧桑的老屋,过去三十年间,被高楼和路堤陆续包围,下沉到路人视线之下;周围已初具大城市郊区城中村的感觉:亲戚和邻居家的菜地被统一收购,建起斜后方的20层高商品房,但在电梯装好之前,开发商就跑路了,购房者匆匆住进毛坯房宣示所有权。

屋后的邻居为了盖房运送材料,把外公老屋旁的小路用土方拓宽填高至与国道齐平,这样一来,老屋的窗户比路还低;旁边舅舅家门前装着的监控摄像头,记录下了邻里争端,然而报警也没有解决问题。老屋就这么被半埋起来。老屋屋脊上的雕刻和彩绘在上世纪中叶已被砸毁,只有实木屏风尚存。幸运的是,外公的老屋产权完整,但谁也不知未来要怎么办。

老家是我这个城市孩子第一次看到满天繁星的地方。当时兴奋地按课本所教的,找到了北斗和仙后座,再找到了传说中的北极星,脖子仰得都酸了;到拍摄照片的2018年,镇上的光污染不算小,猎户座仍清晰可见(20s F/5.6 ISO2500,闪光,凳子和书代替三脚架)

对老屋损害最大的,除了邻居的破坏,就是公路。1990年代初,新的省道修建,打通了从珠江边N镇回乡的最后一段路,此前,我从未自深圳回过T镇。当时老屋前的地堂(院子)被征收了一半,半月形的池塘被埋在国道的路基下,现在更是有一人高的落差,我只能把相机放在一边跳下去。

外公的老屋,即此旧照中左侧建筑,拍摄年份不明,推断为1970年代中至1980年代早期(亲属翻拍后,笔者调色处理)

中国内地修路有个很不好的习惯,就是前期设计和后期翻修,随意抬高路面标高。一些山区路段,还有可能导致严重事故的高路堤;尽管穿过T镇名为“T大道”的路段不算高路堤,但比原先城镇的路网都高出了一两米(发大水时,这点高差不足以起作用),不仅沿途交叉口竖向线形很别扭,而且阻塞了山侧沟渠向河道的排水——T镇至今没有下水道系统,邻居修路还把老屋旁边的公路排水涵洞填了,雪上加霜。

随着我升学和深入学习相关专业,我对老屋门口这条公路的评价越来越低。新的省道沿山脚绕开了镇中心,带动镇郊经济发展。新的现代建筑很快挤满了这条双向4车道的“T大道”两边,外公所在村庄也渐渐和小镇融为一体。如今这条公路是名副其实的穿镇公路,每天不分白天黑夜,运载砂石的货车持续呼啸而过;忍受噪音入眠是回乡的必备考验。前些年,这条省道编制上升为国道。这次返乡,看到了传说中的新路面和乡村段的拓宽路肩,深感失望,因为似乎从未考虑改线外绕,以减少对居民的影响及改善安全。

穿镇而过的双向4车道国道,日夜都有重型卡车呼啸而过,交通流乱七八糟;下午时段数了一下,双方向折算流量之和到不了1000 pcu,用不着这么多车道——这个断面没有路口展宽和左转车道,没有二轮车道,2022年勉强弄了中央分隔带,结果装的是危害很大的组合护栏。最被诟病的是,命名成T大道,作为T镇门户,连人行道甚至路灯都没有。

公路改线外绕可能减少经过城镇的车流,对商业产生负面影响。不过,据说清远地区的客家人,有不在公路边建房的传统——旧社会盗匪出没,离大路近容易被劫掠,而且没有防御纵深,不如在离道路有一段距离的地方兴建围屋;即使到了现在,那边的民居也往往互为依靠形成聚落。这客观上减少了乡村公路和村镇之间的互相干扰。而英国甚至会在新建外绕线之后,将原有过境公路改为街道设计,再把路面部分拆除以减少车道数。

下午我去镇中心转了一圈。春节回乡,行程总被各种拜访七大姑八大姨的活动塞满,过年许多店铺休业也无人赶集。后来听舅妈说当天恰逢小墟日。这是我第一次有机会带着相机好好逛一逛墟市。

很多小地方的主要商业街,不是叫人民路就是建设路,T镇也不例外。这条路的起点在山脚和国道交叉的路口,现在是T镇地标,当地人一般以“大榕树”或全镇唯一的“天桥”称之;街道从此开始向江边延伸。和很多岭南旧城一样,两边盖满了骑楼。这种负退距的建筑为当今规划所不容。

老墟市的街道,很多建筑保留着原有外貌,店铺摆卖的货品一如既往,但已被塑料包装所渗透

让人郁闷的是,我从深圳回到这里,也无法逃脱道路“品质提升”——这条主要商业街正在翻新道路,第一次铺上沥青。滚烫黏稠的沥青,让人无法下脚,我只好从垂直相交的小巷绕行。这些小巷两边,建筑更为老旧,不乏木造的骑楼。看上去,这些街道曾是繁华的墟镇的一部分,许多没有招牌的铺位大门紧闭,偶尔才能见到几位妇女围在门口,择应季收获的巴戟叶,还有行色匆匆的猫咪穿过空无一人的里弄。

摊铺机等工具都挺先进,熟悉的味道也很感人。这条路是最主要的商业街,两旁是较为现代化的店铺,平时就很拥挤,过年开车来买拜神祭祖的东西,都要左扭右让,没什么车辆会走这里穿镇。

再往深处走,听到稍为现代的屋子里,传出缝纫机的咔哒声,原来是一处手袋加工厂;舅妈说,这是小镇上历史不短的两座工厂之一,除此之外,就是她打过工的酒厂。不像来时经过的佛山东莞那些小镇,在改革开放中发生翻天覆地的改变,这里的经济结构依然是农业和初级手工业为主,甚至没有N镇对岸水泥厂这种让人头疼的污染大户,最“重”的工业,不外乎小型砖厂一类。全县的三产比例,数据上是1:1:2。这就要说到T镇的历史和地理了。

T镇的产业:非常简单的手工业,例如服装和电路元件加工,还有一些特色竹木制品(如图中制作舞狮狮头骨架的作坊);回乡时遇上巴戟天的收获季节,不少妇女会从收购商处领回这种藤本药材,剪下入药的根部,赚取一斤两三块的加工费

T镇可追溯的历史很早,兴起大约在清末民初;小镇坐落于这一带山区难得的盆地,珠江支流建水从中蜿蜒流过。由此T镇和隔河而望的B镇获得了河流的冲积物,农业耕作条件比坐困山中的其他地方要好;前者又位于建水弯道外侧,这一侧水更深,更不易淤积,提供了更好的航运条件——于是T镇就成为一个小小的商埠码头。

T镇骑楼最密集的地方,反而很冷清,没有多少店铺开着,只有三两妇女坐在门前加工巴戟天。这是运输方式推动商业活动中心变化的结果。

建水在T镇一侧还有一些支流,成为停船装卸的良好港湾。如今,这些小河道大多不见踪影,被填平变成街巷。舅妈讲,当年河边码头,是米粮和其他货物繁忙来往之处,整个镇围绕河流和码头而兴。据其他亲戚讲,民国时T镇当过县城,不过这无法得到文字证实。此外,本地人口中,镇内街巷有“一甲尾”、“二甲尾”到“五甲尾”的坐标地名,大致是“×甲街尾”的意思,这一数字序列是否与河流有关尚未查证。

因此,和现在所见到的情况相反,当年T镇是越近水边越繁华;往建水河堤岸走,两边的商铺从售卖衣物和奶茶,渐渐变成农机和种子之类,建筑显得更古旧和破败;现在的老镇区域,仍大致保有过去的墟市格局,各条街道各司其职,集中经营一类产品——不由让人想起深圳的“凉果街”和“晒布路”。最后三层楼高的河堤挡住了视线。

往里走就看到更老的沿河墟市,走到这里看到这些店铺的招牌,就像时间停滞

因为上游修建了梯级水电站,建水河现在的径流大幅减少,水质不佳之余,水深已无法行船——岭南的水运在1990年代快速衰退。在这之前,建水河在雨季不时泛滥,给T镇带来了难以磨灭的苦难记忆;我未曾亲身体会这一切,只听母亲说过,曾和决意留守的外婆抱着米缸爬上屋顶待援,外公老屋墙上两米多高的水位印迹就是证据。在此之后,外公和子女下定决心,在老屋后的山坡上新建了三层小楼,由此免于水患侵扰;直到现在,也是用管道从背后引来沁凉的山泉,代替质量堪忧的自来水。老屋最近一次遭灾,是2018年拜台风“山竹”所赐,后山地表径流受公路影响无法排出建水,作为周边地势最低的地方,自然被雨涝淹没。

T镇跟很多地方一样,过去的墟市按照交易的货物种类,各有一条专门街道,如卖家具和木器的聚在一起,街边墙上也挂有“竹木制品市场”的官方标牌

两广地区常说到什么地方去是“上(来)”或“落(去)”。例如,老一辈香港人称到广州去是“上省城”,即便年轻人也说“上大陆(内地)”。地名前面选取动词的规则,并非一些“科普”说的“南下北上”,而是遵从河流上下游——如珠江干流从广州流向港澳出海——没有大河的地方,自然参考海拔。建水河和深圳的观澜河、龙岗河等一样,都属向北流入珠江干流的水系,所以T镇去N镇、广州和深圳都是“落(下)”。地名的修饰前缀同样遵从这个规则:深圳河向西入海,故深圳“上沙”在“下沙”的东面,即上游方向。

竹木制品如簸箕、箩等,在现代生活中出现的频率很低——想起小学时老师同学都不会说“簸箕”这个词,而是直接喊“垃圾铲”——但集市依然有一角,堆满了各种见过没用过叫不上名的玩意儿;拼版照片中心的工具几乎和制作广式月饼用的模具一样,不过在这里另有他用

水运发达意味着人员流动的方便。虽然知名度远逊于江门、开平等地,但T镇是这一地区最出名的侨乡,也因此部分老建筑多少能看出一些舶来风格的影响。我在商业街铺面之间的窄巷里,瞥见了一所正面有六道混凝土拱券的二层建筑,山墙上的窗户明显借鉴了西洋建筑风格。旁边一户人家留意到我,耳背的老人用浓重的口音试图弄清我的来由,最终我靠报上外公的老屋获得了信任。原来,这屋和前面的临街建筑属于刘姓地主兄弟所有,早已荒废多年,现在只是往时商埠的一个印记。

糅入西洋风格的民居:其正面立面材料应是混凝土,而侧面青砖山墙的窗框上部装饰明显是西洋式样

看着一片空白的行程计划,我心里冒出一个想法:第二天去建水河另一边的B镇看看。本来想借舅妈的自行车,但家人认为在乡村公路骑车不安全,我只好改乘“11路”——腿着去。由于这一段建水河上的乡村渡口已不存——当地高度依赖摩托车绕行大桥过河,我在路线设计上并没有什么自由度。

这场冒险的起点是联结B镇和T镇的B大桥。父亲曾和我讲,这座桥现在看着短得不起眼,但当年是一大工程壮举,剪彩之日轰动十里八乡。他从乡下出发,走了一个多小时,就为了亲眼看看和亲身体验这座桥。B镇的主干道跟T镇的国道一样宽,但极为稀少的车辆和行人,加上泥沙,遮盖住了仅有的一点路面标线,让这街道显得特别无用和寂寥。父亲说小时候觉得B镇这马路真宽,考上大学去了外面,才发现只是小儿科——但现在,从专业的角度来看,这种宽马路崇拜,未免有点“皇帝的金锄头”的味道。

现在已非常安静的街道,只能从路名看出,以往是靠近河边的商埠码头;过往泊满船帆舟楫的水道,被填平变成一条宽阔的马路,与周边窄巷格格不入

穿过B镇来到外围的乡村公路,人行道消失了,一侧是村落民居,另一侧是正在插秧的村民。拍了一通,再往前走了一段,就后悔早前的决定了。三三两两的初中生,骑着自行车迎面而来——现在是星期日下午的寄宿生返校时间,自行车是主要交通工具。

乡道一侧是B镇密密麻麻的民居,一侧是正在插秧的稻田, 上空盘旋着觅食的雀鸟

沿着这条标线不全的乡道往前走,路边大大小小的院门口一个接一个,一线城市都不知接入控制(access management)是什么东西,这里就更难实施。在大同小异的“现代”砖混两三层小楼和电线杆的间隙,露出蕉林和稻田。这种地方往往是两个村落的交界处,这条两车道的公路,将这些聚落联系起来,如同串珠一般。

这里的稻田因为规模小,至今无法使用大型机械作业,但过往为几个生产队的耕地引水的渡槽“廿四拱”依然非常显眼,是努力种粮自给的历史见证

走到一处弯道,和大卡车擦身而过后,右侧出现一道类似拱桥的构筑物,像城墙一样,将一处看似乡贤故居的老屋包围起来。拍了一圈出来,恰好一位抱着孩子的中年男人问我在干什么,我便趁机打听这个奇怪的东西是什么来头。原来,这并非河流改道后留下的遗迹,而是当年兴修的农田水利灌溉工程,架高的引水道将山泉输送到公路另一侧的大片耕地。当地人将这一构筑物称为“廿四拱”,成为十里八乡颇有知名度的地标。可惜引水渠已停用,24道拱也因修筑公路等拆除了一部分。

挡水的堤防和它围护的地区,两湖地区叫“垸”,这里叫“基围”——就是 基围虾的“基围”——因无法借助重力向河道排水,基围配套修建有电排站

经过B大桥一个半小时后,路边房屋渐趋稀疏。公路和农田之间,开始出现种得整整齐齐的水杉,迎面而来的骑车学生也越来越密集。开阔的视野可以无阻地看见建水河的堤坝和不远处的高山。目光所及之处,是这片山区不多的平地,顿时想到云贵高原的“坝子”。很多人以为,广东是富庶之地,但实际上,鱼米之乡仅限顺德番禺一带。恶劣的地理环境和相伴而来的贫穷,仍然困扰着粤东西北。建水河对岸的父亲祖屋,虽然平地较多,水稻仍不足以自给,屋后山坡尽是酸性的红泥,大抵只能种植花生——这已算是幸运。过往自驾返乡路上经过的一些地方属喀斯特地貌,开发石材资源之后,才解决了温饱,而现在矿藏耗竭,沿途多是连绵的石材市场大棚,难寻可停车歇脚的小饭馆。

城市赚钱家乡花,最直接的途径,是在旧宅之外盖新房。也会有攀比和自负导致的烂尾楼——各地有时能看见只有一两层混凝土框架结构和砖墙,甚至上端钢筋端头裸露的民居;世纪之交的华南地区,非常喜欢两款车,其一是本田雅阁,其二是图中车牌带3个0的丰田,这一车型当时尚未国产,被取了个好听的中文名“佳美”

又走了大半个小时,天色已暗,我终于抵达高速公路在T镇外的出口联络线,可以借桥返回建水河对岸。过桥后,在高速公路联络线和国道的奇葩交叉口等了半天,没有时刻表,指明此处招手的站牌也阙如。N镇高铁站发出的末班车到底通过没有,我心里没底。19时整决定放弃,刚往T镇走了没几步,那台电动中巴就悄无声息地从后方飞速超过了我。

这里离外公老屋还有8公里。越发浓重的夜色中,懊丧无处发泄,不想“温和地走进良夜”,我只得骂了几句不甚地道的方言粗口,翻出工作用的反光背心,把自己的身体和背包一起裹住,试图在货车穿梭的国道上,增加一点安全系数。近两年,这条国道从省道升级,工程中伐去了两侧的水杉,一度还传出因基本农田不好征地而要拆除父亲祖屋的消息,为的是增加两侧各3米宽的硬路肩,供行人和低速车辆使用。

高速公路出入联络线和国道的交叉口,设计简直是来捣乱的;公路升级工程大部分完工,但这活儿干得真太糙了,仅是重铺水泥路面并拓宽了事

拿着手电筒,反光背心套住身体和背包,拉了一条充电线出来给相机续命;我用奇怪的姿势,朝镇上迈着机械的步伐。按照法规,行人应靠道路右边通行,但靠左边逆向行走,才能看见接近的车辆,令人纠结。夜间乡间国道的短暂平静,总被砂石运输车的轰隆声打断,两侧的田野也是黑的,只能借着更远处村屋透出的灯光,勉强分辨电线杆的轮廓。

沿着国道走了约半个小时,到了父亲祖屋附近,朝里望望,没有什么动静,旁边建了新房的远房亲戚,似乎跟儿孙去了珠三角;这里没有我能求助的亲戚,祖屋在半个世纪前分给了外姓人,父亲保留的那部分早已倒坍不能居住,这里只是大年初四祭祖才会拜访的地方。再加上出发前就决定自己独立完成旅程,我继续迎着车头灯踏上公路。

公路两边商店不多,但工厂数量更少

又过了半小时,在距镇上大约2公里的地方,找到了第一个小卖部,不用再计划饮用水消耗了。再走了大半个小时,已将近晚上9点,路边呈现出一点工业化的痕迹,出现了服装和电子加工的作坊;从这里开始,路边堆放着一摞摞尚未安装的路灯杆,换言之,这一段靠近城镇的国道会有照明,但或许会跟镇内一样,因电缆被盗而抓瞎。

9点整,我终于翻过一个小丘,回到了T镇防洪基围(堤防)的范围内。因为不想亲戚为我把饭菜留太久,最后一公里多路,选择了在汽车站门口搭乘三轮摩托。这种摩托在当地被称为“三脚鸡”,似乎在东南亚和印度依然常见,后面的车斗两条长凳能乘8至10人,我跟车夫谈妥8元一人包车;在轰轰声中大风灌满车厢的体验真是久违了,小时返乡对天桥大榕树那里成群的“三脚鸡”印象深刻。进门后,亲戚说,我作为外地人被多收了3块钱。

冒险地图:展现了山地、河流和城镇的关系;可以看到公路穿越了建筑稠密的城区,但周边能用作改线绕避的空间还很大

因为订好了票,第三天是我能在乡镇周边瞎晃悠的最后机会。中午喂外婆吃完午饭,到老屋摘了几颗草莓,下午就去往第一天的反方向,走走离镇中心更远些的村子。半山上的旧公路,可俯瞰外公老屋所在的村子和新路,也就是T大道,放眼望去,三三两两的新建高层住宅楼在村镇中冒出来——这就是T镇近年的发展趋势:2020全县GDP中9%是房地产业创造的。地形优势让T镇一直稳坐仅次于县城第二大乡镇的地位;由于人口相对密集,镇上有一所完全中学,外加一所初中,近年吸引了周边较小乡镇的居民为了后代教育而迁徙至此,其余便是想在家乡置业的“情怀粉”和为留守家人改善条件的大城市居民。不然谁会在这个自来水不稳定也没有下水道的小镇买房呢。

沿着山路出了村,发现一个铁皮棚搭的养鸡场。粗估养殖规模应该上千,但条件基本可以用“简陋”形容,围网防止不了鸡逃跑,什么生物安全隔离就别提了……听说近年有大型养殖企业在县内投资,不过似乎T镇辖区内未见场址。工业化标准化养殖三月出笼的货色,在老广口中被称为“育肥鸡”,乃是鲜活食材鄙视链的低端;旁边这种粗放养殖的,只是稍高一级;满山溜达的足岁“走地鸡”,才是老饕心中的上品。香港要求,市场卖不完的活鸡要宰杀冷藏,不得过夜,深圳的监管政策连这个都堵死了。以前自驾返乡,回程时后备箱总有一两只关在水果包装纸箱里的活鸡;现在我妈总是一边批评城中村脏乱差,一边钻进去找贩子重金订现场宰杀的鲜鸡。我受够了饭桌教育而讨厌吃饭,加之味蕾从初中到大学被食堂菜摧残,对此只能不置可否。

半山的风景:和外公老屋原状一样,前面有池塘的房子,养鸡的棚屋和砖厂

借通往山那头其他乡镇的乡道,回到山脚T大道一线,就是和天桥大榕树相对的T镇另一端地标。这个被称为“大转盘”的环岛,位于T镇外围,是国道和乡道的交叉点,算得上B镇等周边乡镇经由T镇接入干线道路网的枢纽。不客气地说,这个环岛在我看来,没几个地方是对的,甚至包括它的形状——因为交叉口存在畸形,这个环岛不见得应该做成圆形。砸了那么多资金,升级成国道,这种地方倒是依然故我,基本标志标线都不全。

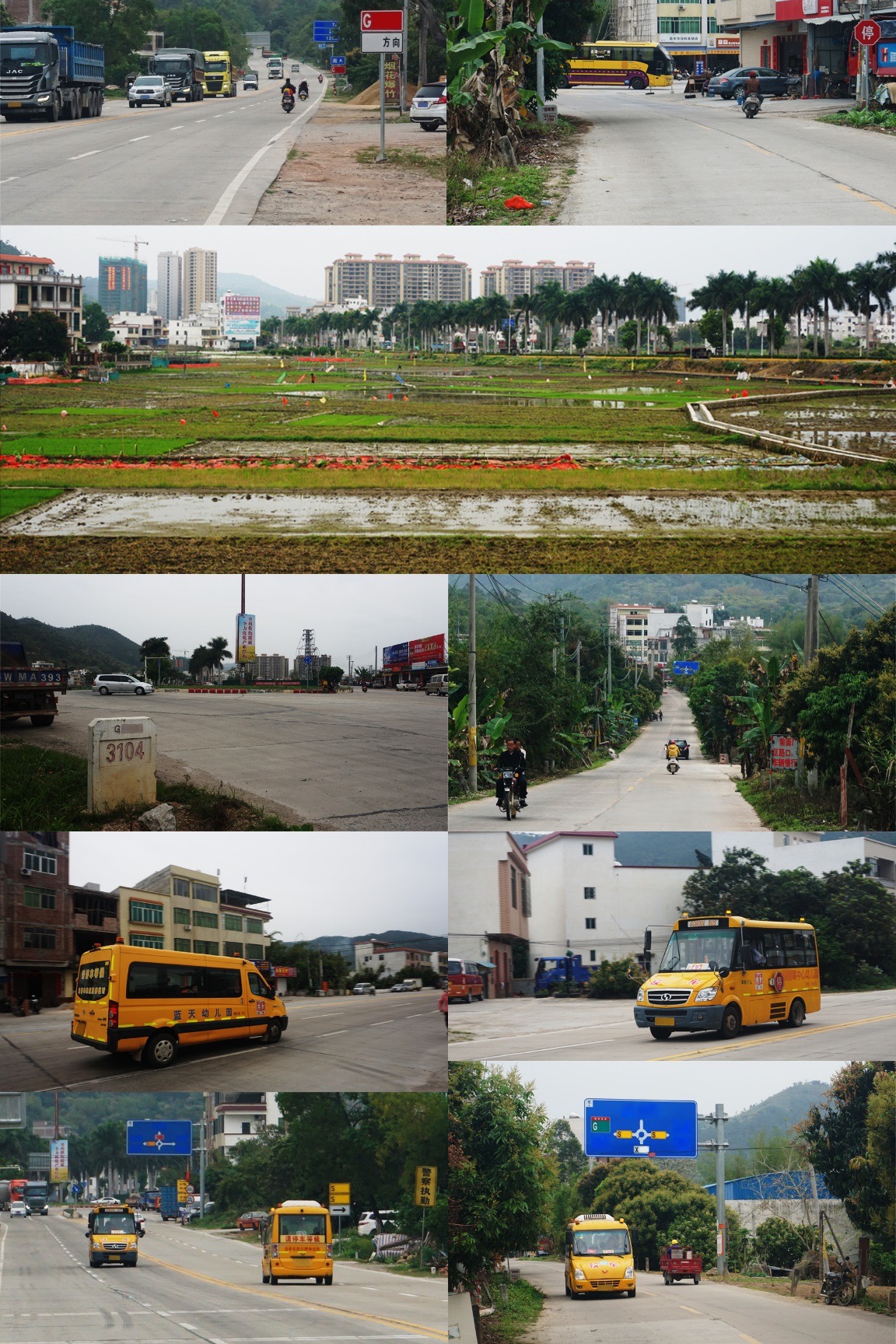

这地方最发达的公共交通形式似乎就是校车。不过仅限于幼儿园和私立小学,公立学校就不要想了

沿着稀稀拉拉开了几簇油菜花的小路,跨过一座小拱桥,我绕进镇初中附近的小山坳里。因为很讨厌走回头路,所以,我的路线跟前一天B镇大冒险一样都是环线,这种癖好不太适合自驾旅游。水泥硬化的村道只有不到4米宽,在蕉林果树中间蜿蜒,偶尔能见到竹叶掩映的池塘。不由得想起那句“有良田美池桑竹之属”。

村内道路狭窄,货车进出需要倍加小心,校车通常也只开到村口;村中的水井也用上了IC卡管理;右下角的果树就是黄皮,属于Y县房前屋后随处可见的普通果树

路上遇到一些树,挂着葡萄般大小和触感的果实,只是果皮粗糙更像梨:这就是黄皮(Clausena lansium),主要生长于两广、海南和福建,和柑橘属都属芸香科,但有比后者更强烈的香气。写作时想起最近便利店有黄皮味饮料卖,搜了一下才知,当年这种果子被喜茶带火出圈——而我个人几乎和街头潮流茶饮绝缘——不过,这一时尚似乎没有惠及Y县(喜茶声称是用茂名普通黄皮),尽管有年产超过4万吨获得国家地理标志产品保护的特殊良种黄皮,当地的黄皮深加工利用率却不到总产量的0.5%,产品也只有黄皮酒和(糖渍)黄皮饼——后者倒很得我心——从事农业育种的亲戚说,这是因为Y县的品种最适合鲜食。这货实在非常不耐储存和运输。写稿时,收到亲戚用顺丰泡沫箱夹着冰袋寄的8公斤连枝果实,还是烂了不少;有一年亲戚用普通快递送黄皮,我把纸箱搬回家,发现赫然爬满蚂蚁,都是来吸食烂果渗出的糖汁的——这种黄皮的糖度高达20.1%,而草莓和苹果顶天了也就18%……我个人并不爱吃这玩意儿,浆果的皮不好剥,写这段话之前连皮吃了四五个,外皮略苦涩,令舌头感觉麻痹,一查才知道是含有芳香族化合物的缘故。

走到地图上标记为行政村中心的地方,除了卫生站,还有一个小卖部。里面零食种类还算丰富,还是能想象放学时从旁边校园涌出的学生,冲向这里的快乐。

从山里绕出来,到了前一天经过的B大桥附近,河堤下面是晚上比白天热闹的庙前广场。沿着建水河河堤往下游走,天色渐渐变暗。离开饭还有一段时间,干脆继续往前绕绕,上次回来只在晚上经过看到灯光下的剪影,得看看被我妈称赞的河堤公园白天啥样。

说真的,我人都傻了:原来应该是草坪的地方,种满了从蔬菜到花生的各种作物,石砌步道上全是泥沙。坡上没有被开垦的草地,植物像是缺水而奄奄一息。整个公园的设施除了放有标志的广场,一个风雨廊,就是一个圆形的水泥地小广场,幸亏上面的长椅还能坐。太阳刚下山,正有一群蚊子开始在我头顶执行战斗巡逻,亲戚在电话里叫我赶紧回去,进门后才告诉我,据说河堤公园发生过几次奇怪的失踪事件。

和河堤公园并列的大工程,还有“森林公园”,就在外公老屋背靠的山体上。之前爬上去过几次,可以俯瞰全镇,不过设施除了两个亭子就是没有完工的盘山公路。近来传闻因捐资的商人过世,直接烂尾收场。这好像是类似山区地方的宿命。2020年T镇所在县GDP仅为123亿,人均只有2.3万元,是省级行政区里吊车尾的甘肃省的七成不到;写作时数据新鲜出炉的2021年全县财政收入,仅为约6亿元——在深圳地铁,这点钱只能勉强修500米线路,而1号线因为列车妥善率低被迫加购额外列车,花的冤枉钱都不止这个数。

现时颓败的“河堤公园”和旁边的庙前广场,以及数年前半完工的后山“森林公园”

日本推理作家米泽穗信的古典文学部系列小说舞台“神山市”,设定蓝本便是他的故乡岐阜县高山市。那是只有8万人口的内陆山区城市,远离银座、秋叶原、涩谷和代官山这些潮流前线的地名。米泽的创作往往涉及消亡的村落和破败的乡镇,总有刻意不去避免的低沉悲剧笔调;到了古典文学部系列,主角团高中生的视角,给了现实中人口不断减少的神山市稍微积极温暖的色彩。不过即使这样,小说改编的动画《冰菓》还是把很多人看睡着了弃坑,错过了最后一集千反田说的:“就算顺利考上大学,我也会回到这里来。无论过程如何,我的终点都在这里。对于回到这里,我并不觉得厌恶或者悲伤。我希望作为千反田家的女儿完成相应的责任。”作为富农女儿的她,有着对故乡的使命感,“请看,折木同学,这里是我的故乡,只有水和土地,人们也在渐渐衰老,失去活力;我并不觉得这里是最美的地方,也不觉得这里充满了可能性……但是……我想向折木同学介绍这里。”

千反田想要选理科,学习种植高价值作物,来改变家乡,可是自己缺少经营性的战略眼光,不适合做老板。折木在脑内回应:“关于你所放弃的’经营性的战略眼光’,我来替你掌握,如何?”这被称为史上最文艺告白之一的台词,实际并没有说出口,而由于这一系列小说极慢的更新速度,读者只能脑补折木入赘千反田家——换成T镇这里,不知摆喜酒不收一分份子钱的习俗,会不会成为招亲的一大障碍。

炸鸡快餐、JK格子裙、垃圾分类、街道品质提升这些潮流,还有商品房营销,都渗透到了小镇里;白天安静的庙前广场,到夜间霓虹缤纷,化身孩子们享受速度快感的游乐园

最后一晚,妯娌们在厨房摆开架势,用前两天买好的原料,给即将返回深圳的我们做家乡特有的黄糖模印糍粑。糍粑很多地方都有,万变不离其宗;这里的糍粑外皮主料也是糯米粉;不同之处在于,先用一小部分糯米粉和面,切碎后放在黄糖水中煮,之后作为“种子”混进余下的多数糯米粉中,人手揉成淡黄色的大面团。尽管不像一些地方要用石舂捶打,和面也是颇费体力的工作,我作为男丁算是作出了一点微小的贡献。之后把面团切成小的剂子,捏出凹陷,放进由炒碎芝麻、炒碎花生和白糖混合而成的馅料,包好后像月饼一样压入模具中即成型。糍粑放在裁成圆形并刷油的芭蕉叶上蒸熟。

在家中手工制作黄糖模印糍粑(部分照片系往年回乡使用手机拍摄)

和很多地方一样,这里也有清明时节用青草入馔的习俗,在面皮里加入艾草制成的艾糍,算是青团的远方亲戚。翻过两座山到了别的乡镇,糍粑又会换一个样子,例如N镇那边无馅的糍粑,是撒上白芝麻油炸的。除了糍粑,这里的地方特色还有大如辞典的粽子,附近一些地区的大粽子是金字塔形的,此地则是枕头状。包裹这些大粽子的,不是北方的芦苇叶,但也不是南方常见的禾本科箬竹的叶,而是竹芋科的柊叶,蒸熟后会给表面的糯米染上一层浅浅的绿色;而中层是细密的黄色绿豆仁,再里面才是花样百出的馅料——每个村子可能都有独特的传统食谱,我奶奶娘家的亲戚,爱往里面放咸蛋黄和各种腊味,而普遍的常规选项是蒸熟后会融化的肥五花。

临走“返落”之前,我最后一次去山边小楼看外婆。老人家也曾为照顾年幼的孙辈,见过大城市的世面;但衰老、文盲、严重晕车和不谙普通话,外加十多年前大腿骨折,还有因类风湿蜷曲变形的双手,让固执习惯老环境的她最终还是困在这间屋子里。尽管如此,和外公拌嘴时——T镇方言讲话音量一大就听上去像吵架——她总有十足的精气神。

外婆的记忆之流总是源源不断:从我弄不清名字的远房亲戚的住所和家族,到当年在深圳的菜市场和找假币的小贩斗智斗勇要回买菜钱。不知她是否看穿了儿女善意的隐瞒——那个和她拌嘴了一辈子的人的离去——外婆似乎是迅速衰老了,我发现,她不仅比两年前耳背了很多,甚至无法认出我,自称变成了“奶奶”——她似乎也被困在残损的躯壳和自己的记忆之流里。

出门时,我抱了抱已被放回床上的外婆,再次握了她因为类风湿已严重变形的双手(不如说是勾了下手指),而她仍在自顾自喃喃低语。按照家人要求,为了再见,我不可以说“再见”。

2022年的小镇,农村客运班车公交化,竖起了站牌,延长了服务时间,还有了按需预约的出租车;但连医院门口都未能幸免的满街组合护栏,让我非常恼火——且不论汽车撞击后造成的穿刺伤害,中央分隔带护栏虽然限制了行人随意穿越道路,但人行道依然缺失的同时,汽车的车速却因干扰减少而提高了

2022年8月临近时,这篇稿子在拖拖拉拉的我手里终于要完成;工作日早晨拥挤的地铁上,我却接到急召回乡的电话。前一年那场伟大的小冒险中,我路过了外婆娘家所在的村子附近;守灵的夜晚我打听到,她是那边会讲遥远祖籍福建方言的最后一代人。我再也没有机会从外婆的记忆之流里知道,七八十年前的乞巧节,除了现在这样虐我等单身狗,那时有什么别的庆祝方法。在我的印象中,外婆的一生,就是承担母亲和祖母亲的角色,没有机会受到注目,勤恳、啰嗦、古板而耐心。她的存在缓解了她女儿受到的母职惩罚,使得后者不需要退出职场以照顾后代。

外婆最后一次离开家甚至都没法从院门出去

她的儿子们在忙进忙出。其中一位跟最近大火的传奇小人物一样,我叫他“二舅”——邻居堵着门修的路堤和院墙之间形成了深沟,他念叨着,在夜色中挑担,来回运送瓦砾填平,拒绝了我帮忙的提议。起灵时,只能从砖堆登上院墙,才能上到堵门的路堤,途中有几处落差颇大的地方,边角有的砖块踏上去会晃;第二天开始守夜前,软磨硬泡了很久终于获得允许,发动几个同辈和远亲搬来砖头,加砌了几级台阶。这是我作为半个土木人最后能做的一点贡献。发稿之前遇上英国女王逝世,同样也是90多岁的阿婆,也是在老伴离开后一两年内追随而去,熟悉的时代真的结束了。

七夕破晓时,老屋送走了又一任主人。

(谨以本文纪念在小镇度过一生的外公和外婆。小镇相关地理信息作模糊化处理,祈请谅解。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司