- +1

他是巴西的鲍勃·迪伦,唱出巴西人的浪漫与困苦

卡耶塔诺·费洛索是巴西最知名的歌手和作曲家之一,专辑两获格莱美奖,被称为“巴西的鲍勃·迪伦”。他的作品不仅是他出色音乐才华与大胆创新实验的产物,还展现着巴西的思想风物和他自身的反叛精神。

英国作家约翰·赖尔在一次旅行中被费洛索的歌声所吸引,在音乐的引领下遨游于巴西丰饶的自然历史与交错的社会文化中,并成为后者新专辑《北方之夜》文本的英译者。

今天分享的文章是约翰·赖尔的《听见巴西,翻译卡耶塔诺》一文,发表于英国文学杂志《格兰塔》,由译者郑远涛经作者授权翻译并作细微改动。他的译文将带行动受限的我们行入地球的另一端,神游魂牵梦绕的南美大陆。

文中提到的一首首卡耶塔诺的歌曲,译者在 b 站上整理了一份合集,其中几首已经配上了中葡双语字幕,其他的也将陆续添加。欢迎点击文末的阅读原文一起聆听。

译者按

今年六月,全球疫情第三年,我从北美洲向南飞行十几个小时,去到里约热内卢观看卡耶塔诺·费洛索(Caetano Veloso)以九年来全新个人创作专辑《我的椰子》(Meu coco)为主题举行的演唱会。这是我初次踏上巴西的土地,葡萄牙语远未纯熟,手机里存着小半年前抢购的电子演出门票。当时费洛索离八十岁生日还有两个月。他在六位向来合作紧密的年轻乐手(其中三位负责巴西特色的敲击乐)伴奏下,一连唱了 25 首歌,一头银发,衣装雅洁,似水流荡的嗓音动人如昔,只仿佛这条清溪变浅了些,声线中偶尔的砂石质感是岁月在河床留下的痕迹。

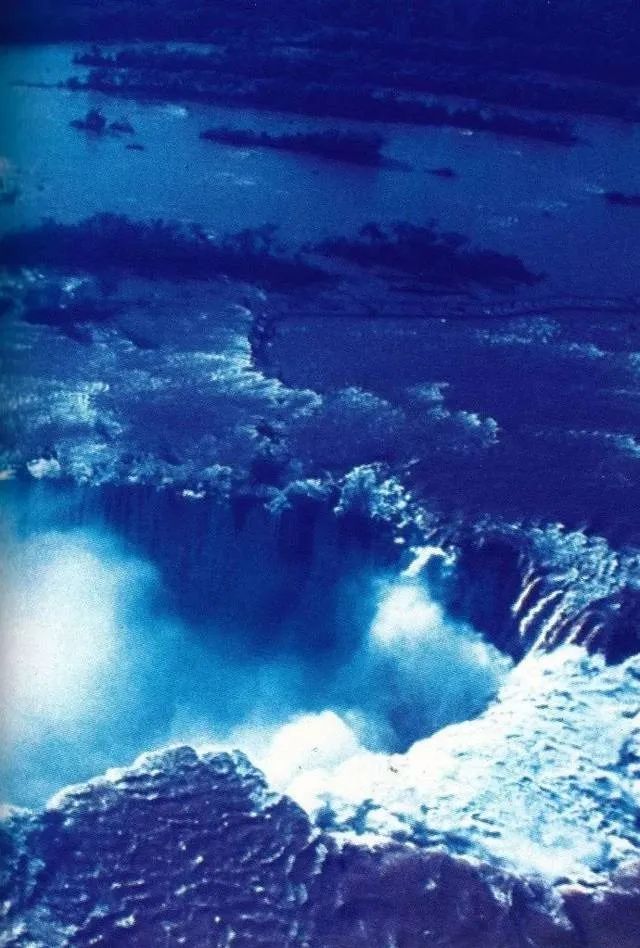

为了来到台前看见费洛索,和异国观众一同起立跳舞,甚至随之忘情地高呼几声“Fora, Bolsonaro! Lula lá!”(滚吧,博索纳罗!卢拉必胜!),我花了多长时间?低头一算,足足二十五年。跟许多中国听众相似,我初逢费洛索是在王家卫的电影《春光乍泄》里:那片子开始不久就有一组伊瓜苏瀑布壮美风景的俯拍镜头,弦乐烘托出一个演绎优雅的男高音,如怨如慕,凌越于滂湃激荡的万流之上。然而据费洛索说,自己翻唱的这首一九五〇年代墨西哥名曲《咕咕噜咕咕鸽子》(Cucurrucucú paloma)被王家卫引用,他事先毫不知情,一度非常错愕。隔些年,他在电影导演好友阿尔莫多瓦的《对她说》里亲身登场再次演绎了《鸽子》,为片中的悲剧故事埋下最曼妙的伏笔。少年时,我深爱这些电影场景,却对费洛索作品的宽广度缺乏了解。

电影《春光乍泄》剧照

自一九六〇年代末叶在巴西开创“热带主义”文艺运动以来,费洛索的艺术生涯已逾半个世纪,演唱语言包括葡、英、西、法、意五种,有“巴西的鲍勃·迪伦”之美誉。以他所写歌词的深厚人文精神,他确实值得和迪伦相提并论。不过他刚柔相济、澄澈细腻的男高音嗓子,和充满南美跃动的节奏及唱腔变化,率真性感的舞台形象,以至音乐风格的实验性,均与迪伦差异鲜明。本文作者、早我三十六年去到巴西的约翰·赖尔教授说得好:“倘若世界上有一类当代音乐和歌曲够格与独霸全球的英文流行歌分庭抗礼,那就是 MPB(巴西流行乐)。”听得越多,我越是明白自己对 MPB 发自肺腑的认同是一种对自由和即兴精神的追寻。

在费洛索创作的四百多首歌曲里,歌词是曲子赖以生长的种子;他弹吉他而不识谱,灵感总是始于一点试着唱出来的词语片断。而他的作品整体如同枝繁叶茂的一棵大树,根系纵横,深深扎在巴西那多元的文化土壤下,他的指涉数不胜数,蕴有个人情感记忆的片断,融合着历史文化典故和传说、音乐前辈和同侪的经典,也经常描摹急遽变化的当代生活,譬如新专辑里《扭曲的天使》(Anjos tronchos)一曲,中心意象源自巴西经典诗人卡洛斯·德鲁蒙·德·安德拉德(Carlos Drummond de Andrade)的诗作,内容则紧扣当代,关情硅谷巨头给世界带来的种种裂变。费洛索的音乐魅力固然超越语言,但是不去试图了解歌词的意义,就会错过作品很大一部分精髓,殊为可惜。因此我一边学习葡萄牙语,一边受权翻译了约翰·赖尔这篇文字,希望借此和更多乐迷一起更深入地聆听巴西。文中葡萄牙语歌词均请教过一位外语院校葡语专业毕业的乐迷同好,但文责自负,敬祈批评指正。

译者在卡耶塔诺·费洛索演唱会上拍下的照片

听见巴西,翻译卡耶塔诺

撰文:[英]约翰·赖尔(John Ryle)

翻译:郑远涛

一九八〇年代后半叶我住在巴伊亚州的萨尔瓦多,学习葡萄牙语。我在课堂花的时间不太多。街尽头就有个海滩。城市和周边贫民窟中间散落着坎东布雷教(Candomblé)的圣殿,从四周小树林里出露头角,招徕过路人——萨尔瓦多是巴西古都,历史漫长的奴隶港,盛行这种起源于非洲的宗教。

周末,我常常去城外的一座坎东布雷圣殿,它在比机场更远的位置,周围树木成林,处于沙丘背风的一面,离大海很近。庙宇名叫 Ilê Axé Opô Aganjú,意思是“桑构力量之屋”,桑构就是内中供奉的约鲁巴人(Yoruba)的神祇。庙堂里召唤非洲众神的鼓声,跟飞机的轰鸣、远处的潮骚混杂在一起。星期六晚上,这个地处城乡之间的贫穷黑人区会举行祀神的乐舞,信众身穿华丽张扬的十九世纪风情的礼服,随着鼓点的敲击,用约鲁巴语颂唱圣歌,在精神恍惚中让西非的神祇附身于自己。这也是我在语法学习之外的一种逃逸。

桑构力量之屋的祭司巴尔比诺,1972 或 1973 年(皮埃尔·费杰摄)

发现卡耶塔诺

初抵萨尔瓦多,我在城里的英美旅馆(Anglo-Americano)落脚,周一至周五都待在那儿,房钱每晚五美元。旅馆俯临万圣湾,城市就躺在这个大海湾的边缘。

“万圣湾边的圣萨尔瓦多”——让我写出它的全称——是一个拥有避风港、接壤肥沃内陆的海滨城市,从十六世纪直到十八世纪都是殖民国家巴西的中心、奴隶贸易的中转站,那种贸易,给内陆地区的蔗糖产业提供了燃料。蔗糖和奴隶成就了市中心分布的巴洛克教堂和市政建筑,迄此它们大部分已经颓败,沦为老鼠横行的废墟。英美旅馆建造的年代较晚,当时浮华的氛围已经淡退了,但是这座十九世纪初的建筑也表面泛黄,破落不堪,矗立在海港前的山崖上,位于略出旧城之外的一排光鲜新净的白色高楼中间,看上去就像一只残齿般有欠协调。

我喜欢英美旅馆。虽然我在一封家信中抱怨,早餐咖啡又稀又淡,牛奶是奶粉冲泡的,但是海湾的景色令人神为之夺。我会一连许多钟点坐在窗前,痴迷于千变万化的光线:熏风吹送,把那海水从薄薄一片银灰金属转变为锻打过的古铜,油船停泊处浮泛着铁锈色。在这儿,最是陶然欲醉的时刻,我会感到自己生活于一片纵情声色的海滨版“迷离倘恍的土地”(terra em transe),那是我前来巴西追寻的异域。在这儿,万圣之城中,我渴望着五旬节(Pentecost)的奇迹发生,期求自己的口才蒙福而至,得以融入老百姓们唱着说着的那门语言。

英美旅馆整天开着电台广播,各种类型的巴西流行音乐像瀑布一般倾泻:桑巴、帕戈吉(pagode)、弗雷沃(frevo)、阿佛谢(afoxé)、朔罗(choro)、波萨诺瓦、夜情歌(seresta),还有爵士乐。音乐和洒进室内的阳光仿佛融为一体。正是在英美旅馆,闲散沉醉的一天早晨里,我发现了卡耶塔诺·费洛索(Caetano Veloso)。

我这用语——“发现”——会让巴西人感到怪异:卡耶塔诺是巴西声誉最高的音乐人,也是最著名的巴西国民之一。自一九六七年以来,他发行过的四五十张专辑定义了波萨诺瓦之后的音乐时期:始于 “热带主义”(Tropicália,一场六〇年代的艺术和文化运动,卡耶塔诺是其主将)的激进创新,因独裁军政府出手干预戛然而止;卡耶塔诺和他同为热带主义音乐人的挚友吉尔伯特·吉尔(Gilberto Gil)被迫一同出走英国伦敦,一九七二年方得以归国定居;其后将近五十年,卡耶塔诺继续发挥旺盛的创作力,在音乐、电影、文学方面均成绩斐然。

如果有哪一个人是现代巴西流行乐的精神化身,代表它在节奏上的兼收并蓄和器乐上的复杂性、文化上的深度和词句的精妙,非卡耶塔诺莫属。但我在一九八六年对此一无所知。我仅只知道唱片封套的表面——当时黑胶唱片夕阳尚好——而对于这门语言,我的理解也才刚刚起步。

街市摊档上出售的唱片,多为 MPB(Musica Popular Brasileira 的缩写,即巴西流行音乐)经典时代群星热门歌的合辑。歌词印刷在唱片封套内,渐渐地,我可以分开自己听着的曲子里的一个个单词了。我学会的书面葡语很大一部分便是这么积攒下来的。扫视这些 “Os Grandes Compositores do Brasil”(巴西作曲大师)唱片上的谜样文字,我努力寻找着了解这个陌生国家的每一条线索,想要发现热带葡语世界的每一个入口。

我很幸运,处身于对的起点上。倘若世界上有一类当代音乐和歌曲够格与独霸全球的英文流行歌分庭抗礼,那就是 MPB。它源于巴西地方性的民间音乐,历经多代演变,至今在萨尔瓦多、里约热内卢、圣保罗风行,夜店的都市舞曲和音乐厅的旋律依然是它的后裔。尽管这音乐享誉世界,它很大部分的新旧歌曲如今才刚开始传入非葡语听众的耳朵。那时我渐具雏形的唱片收藏里,主要艺术家是一些在巴西早已被视为不朽的人物——若昂·吉尔伯托(João Gilberto)、多里瓦尔·卡伊米(Dorival Caymmi)、汤姆·若宾(Tom Jobim)、艾莉丝·雷吉纳(Elis Regina )——他们的名字散发着那个声响平行宇宙的气息。而卡耶塔诺也在我的藏品中赢得了一席之地。

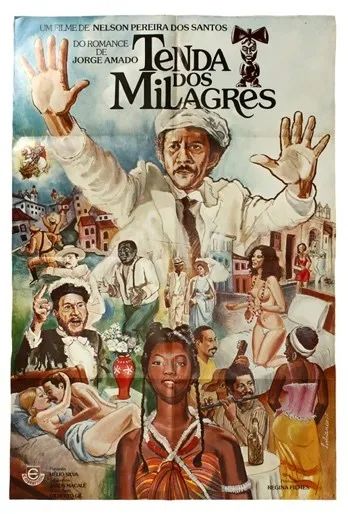

民众的奇迹

住进英美旅馆后,头一两天下楼吃早餐,我听见了一首叫做《民众的奇迹》(Milagres do povo)的电台歌曲。它是当年新近播出的一部电视剧的主题歌,片子改编自巴伊亚作家若热·亚马多(Jorge Amado)的长篇小说《奇迹之篷》(Tenda dos Milagres)。

《奇迹之篷》

译林出版社,2016 年

“Quem é ateu e viu milagres como eu…” 歌曲里劈头唱道。

当时我简直还没法逐字拆分这首歌的词句,但是那男高音的嗓子里特有的一种澄明威重入耳难忘,判然不同于本地 FM 电台上那些热门歌千篇一律的甜美和节奏性。后来,我花工夫琢磨了歌词的走向、句子的意义。《民众的奇迹》的主题是非洲诸神,他们在坎东布雷教庙宇里(比如我打发周末的桑构力量之屋)受到崇拜。

“像我一样见过奇迹的无神论者,”卡耶塔诺唱道:

Sabe que os deuses sem Deus

Não cessam de brotar

Nem cansam de esperar

E o coração que é soberano e que é senhor

Não cabe na escravidão

Não cabe no seu não

Não cabe em si de tanto sim

É pura dança e sexo e glória

E paira para além da história

知道没有上帝的诸神

不会停止萌生

也不会放弃等待

而自主的心灵,一切的至尊

不会困囿于奴役

不会困囿于你的否定

不会在如此多的肯定前退避

纯然是舞蹈和性爱和灿烂光华

跨越了我们的历史

《奇迹之篷》1977 年电影改编版海报

紧接而来的叠句让一个葡语学习者很受用,因为它相当于这门语言里不同元音组合的唱诵练习。它是这样的:

Ojuobá ia lá e via

Ojuobahia

奥茹欧巴来了看在眼里

奥茹欧巴伊亚

间奏——主歌段落中间作为歌曲核心的乐段——点到了坎东布雷神祇们的名字。他们是奥里沙,西非的众神,其名字和特性我已经在那座比机场更远的圣殿的庆典上见识过了。

“Xangó manda chamar,” 歌中唱道,“Obatalá guia…”

Xangô manda chamar

Obatalá guia

Mamãe Oxum chora

Lagrimalegria

Pétala de Iemanjá

Iansã-Oiá ria

桑构发出召唤

奥巴塔拉领路

奥顺妈妈哭出

快乐眼泪

耶曼娅撒开花瓣

烟散-欧伊娅笑了

我在英美旅馆度过了许多早晨,并且在夜晚的坎东布雷祀神仪式上浸淫日久,方始了然《民众的奇迹》的份量和意义。它讴歌黑奴后代在新世界如何重新建起非洲的信仰体系,在萨尔瓦多,这历史传统就是现实生活。一个月又一个月过去,我渐渐体会到坎东布雷的万神殿对于巴伊亚诗人和歌手有多么广大的影响。这些非洲神祇——奥巴塔拉、奥顺、耶曼娅,还有别的十余位——在巴伊亚的文化里统治着流行音乐,犹如希腊罗马的众神在文艺复兴的欧洲一度占据艺术和文学的主流那样。与此同时,对坎东布雷及其他源于非洲的宗教的信众来说,奥里沙们不只是象征,而是活生生的男神女神:周六晚上举行仪式之际,召唤神明的节拍鼓点响彻城市。

卡耶塔诺(左)、若泽·萨拉马戈(中)在若热·亚马多(右)的巴伊亚家里,1996年。

一个民主派的混血儿

长久以来,这一切都是给巴伊亚音乐始终注入活力的深邃源泉,而这口从不枯竭的文化之井,是非洲裔巴伊亚人与本地其他居民,乃至全体巴西人所共同享有的。如同巴伊亚大多数艺术家和作家一样,卡耶塔诺对坎东布雷教感到着迷;他自己就是这种文化混合体的化身。在一首戏仿了披头士作品标题的歌曲《永远的甘蔗地》(Sugar Cane Fields Forever)里,他形容自己是个“土生的穆拉托(译按:黑白混血儿),民主派的穆拉托”。

Sou um mulato nato

No sentido lato

Mulato democrático do litoral

我是个土生的穆拉托

在宽泛的意义上

海滨地区民主派的穆拉托

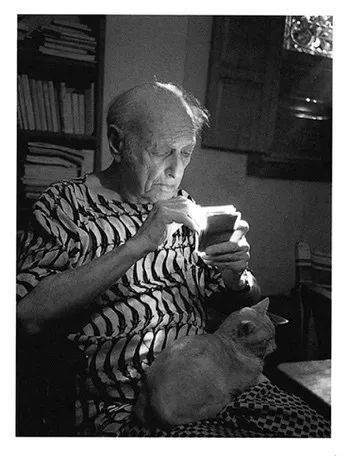

费杰晚年

那首《民众的奇迹》还提到一位我后来在萨尔瓦多得以结识的人,可敬的法国摄影家暨民族学学者皮埃尔·费杰(Pierre Verger)。费杰在城中生活多年,后来住到一个叫“美洲村”的低收入街区里。他对非洲起源的巴西宗教浸淫很深,是记录者又是修行人,更在城中一座古老的坎东布雷圣殿有职务。精明世故的坎东布雷教男女祭司给他奉上一个专供大老的头衔,华而不实,名唤“奥茹欧巴”(Ojuobá),约鲁巴语中的“国王之眼”。因此卡耶塔诺向费杰及其城市致意的歌词里,有这样一语双关的指涉:

奥茹欧巴来了看在眼里

奥茹欧巴伊亚

在那座我常去打发时间的比机场更远的圣殿,费杰也是个常客。那里的祭司——称为“圣父”(pai-de-santo)——巴尔比诺·丹尼尔·德·保拉,是他的朋友,曾经受他荫庇。我遇见费杰,就在巴尔比诺主持的庙宇里。后来我从英美旅馆退房,过渡时期在费杰家背后的一座小房子里住了数月,成为他在萨尔瓦多的客人。利用这段时光,我让自己进一步亲近城里的非洲传统:既跟从老师学习卡波艾拉战舞(capoeira)这种源于非洲、晚近已普及全球的巴西武术,也阅读费杰的藏书,听电台上的音乐。

卡波艾拉战舞练习(皮埃尔·费杰摄)

没法子不听。美洲村的邻居无日无夜在播放音乐。偶尔有卡耶塔诺的旧歌乘着无线电波飘来,歌曲里会提到城市的各种地方,萨尔瓦多市郊那些拥有非洲名字的区域,比如卡拉巴尔,比如库茹祖。其中一首歌名为《漂亮至极》(Beleza pura)。

“Não me amarra dinheiro não…”歌曲开始道:

Não me amarra dinheiro não

Mas formosura

Dinheiro não

A pele escura

Dinheiro não

A carne dura

Dinheiro não

别拿它捆绑我,金钱不要

但求标致

金钱不要

要黝黑肌肤

金钱不要

要结实胴体

金钱不要

Moça preta do Curuzu

Beleza pura

库茹祖的黑里俏姑娘

漂亮至极啦

……

Não me amarra dinheiro não

Mas elegância

别拿它捆绑我,金钱不要

但求优雅

……

Moço lindo do Badauê

Beleza pura

巴道埃的帅小伙儿

漂亮至极啦

在萨尔瓦多的街上、海滩上,不难发现来自巴道埃(城里一个狂欢节团队的名称)的英俊男孩和附近库茹祖街区的深肤色少女。到了黄昏,光线迷人的时刻,太阳斜斜滑过路人的皮肤——尤其礼拜五,城中许多居民会穿上白衣礼敬奥沙拉,所有奥里沙的父亲,这时萨尔瓦多弥漫着一种超越时空的美。

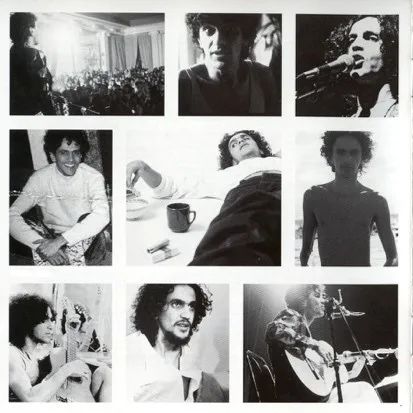

1971 年,流寓伦敦的卡耶塔诺首次回到巴伊亚

“诗之于散文,犹如爱之于友谊”

大约这时候,我见到了卡耶塔诺。介绍我认识他的是个巴伊亚州知识分子,保罗·塞萨尔·德·苏扎,年轻有为,翻译过尼采和弗洛伊德的著作。和我们一同出席派对的还有若昂·若泽·瑞斯,巴伊亚联邦大学的教授,研究奴隶制的历史。那天是周五,奥沙拉的圣日,卡耶塔诺一身素白,身材纤瘦,在房间一角安静地聊天。

从卡耶塔诺选择与什么人交游,可以清楚看出他对文学和思想观念怀有莫大兴趣,这令他不同于我在欧洲或美国遇到的任何一个流行音乐人。后来他写的回忆录《热带的真实》(Verdade tropical)也是明证,书中每每谈到现代主义诗歌、当代欧洲与美国的哲学,而一切又都和巴西的文化史独特地结合起来。

在巴西,流行文化与高雅文化的亲缘,一向比在英语国家要深厚。为波萨诺瓦名曲《伊帕内玛女孩》(Garota de Ipanema)作词的,是现代主义诗人维尼修斯·德·莫拉埃斯(Vinicius de Moraes),而卡耶塔诺的同辈希科·布阿尔克(Chico Buarque),新一代波萨诺瓦的首席歌手,则写了好几部前卫的长篇小说。卡耶塔诺的独到之处,却在于他把文艺与通俗、抒情与哲思相融,更在于他给流行乐格调所注入的高度文化自觉。

“我喜欢感受自己的舌头触碰着(roçar)路易·德·卡蒙斯的舌头。” 他在《语言》(Língua)一曲里撩拨地唱道,而且用了饶舌说唱(rap)。(译按:葡萄牙语中“舌头”和“语言”都是 língua;相似地,英语中也有一个可以兼指两者的单词 tongue。)这首歌赞美了最伟大的葡语诗人卡蒙斯和费尔南多·佩索阿,还有以短篇小说《河的第三条岸》等作品闻名的巴西作家吉马朗伊斯·罗萨。歌词玩索着意思均为“是”、“在”(to be)的两个葡语动词——ser 表示恒常性,estar 则用于变动不居的状况——并展现出它们所反映的不同存在形式。

其实 roçar 这个词——后来当我把歌词的英译稿呈给卡耶塔诺过目,他向我指出——含义比“触碰”更有身体性,近于肉帛缠绵。依他之见,如此翻译较佳:

Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões

Gosto de ser e de estar

…

Gosto do Pessoa na pessoa

Da rosa no Rosa

E sei que a poesia está para a prosa

Assim como o amor está para a amizade

我喜欢感受自己的舌头厮磨着路易·德·卡蒙斯的舌头

喜欢 ser 和 estar

……

我喜欢人(pessoa)中的佩索阿

罗萨中的玫瑰(rosa)

并知道诗之于散文

犹如爱之于友谊

《语言》过后若干年,卡耶塔诺灌录了一张名为《书》(Livro)的专辑,标题曲叫《书籍》(Livros,复数),谈及他一九四〇至五〇年代在圣阿玛鲁度过的童年,那小镇离萨尔瓦多有一小时车程;当时书本仍相当稀罕,象征着外面的世界。歌曲本身是基于一个文学指涉构建的:那是巴伊亚作家卡斯特鲁·阿尔维斯的诗《书与美洲》(O livro e a América)。词句一如歌手典型的风格,元气饱满,模棱多义。

卡耶塔诺唱道:

Os livros são objetos transcendentes

Mas podemos amá-los do amor táctil

Que votamos aos maços de cigarro

Domá-los, cultivá-los em aquários

Em estantes, gaiolas, em fogueiras

Ou lançá-los pra fora das janelas

(Talvez isso nos livre de lançarmo-nos)

Ou — o que é muito pior — por odiarmo-los

Podemos simplesmente escrever um

Encher de vãs palavras muitas páginas

E de mais confusão as prateleiras

书籍是超越性的物品

但我们可给它们以指掌的爱抚

犹如我们施于一包包香烟

驯服它们,养在鱼缸里

书架上,笼子中,投入火堆

或者扔出窗外

(也许可让我们自己免于跳楼)

或者——这坏得多——为表达愤恨

我们干脆另写一本

一页页纸上填满虚空的词语

一列列书架增殖混乱

卡耶塔诺及其回忆录《热带的真实》廿周年增订版(2017),封面是热带主义时期的他。

与巴西政治狭路相逢

凭着卡耶塔诺歌曲的指引,我对巴西最初的理解日益加深。那些歌映照着国民生活的方方面面——政治、文化、历史、地域精神。他把自我写入风土景色,写入国家的心脏地带:萨尔瓦多、里约热内卢、圣保罗——卡耶塔诺为这些城市谱写的歌居于他最脍炙人口的作品之列,成了巴西人的集体记忆。聆听它们,正与初临英国听见披头士的歌,或是初临美国听见鲍勃·迪伦相仿佛。

后来我回到英国,发现自己对巴西音乐依然念念不忘,并且对于非洲起源的巴西宗教那些不可思议的仪式也未曾减少兴趣。一九八〇年代,黑胶碟逐渐向 CD 让位那几年,我频频重返巴西,而每趟回国,行李中都必定会添上许多新的唱片,我对演唱内容的领悟也越发洞明起来。

然而在一九九〇年,个人生活与政治狭路相遇,我的巴西之行只好告终。那年我去到巴西利亚,采访了新当选总统的费尔南多·科洛尔·德·梅洛,写成一篇人物志刊于伦敦《星期日泰晤士报》。科洛尔是个年轻、有魅力的人物,民望如日中天,不过我那篇文字却对他表示怀疑,特意报道了几宗牵涉他的尚在酝酿中的丑闻。此文在巴西招致骂声一片。媒体连篇累牍地声讨它(还是这些媒体,抓住机会用很长篇幅交代拙文的戏肉);科洛尔总统状告《星期日泰晤士报》诽谤,报社匆匆达成庭外和解。

我的巴西朋友们把事件看作笑谈——他们对本国政客的腐败早已习惯。但有的朋友劝告我,审慎起见,暂时还是不要来巴西了。他们提醒道,科洛尔总统的父亲也从政,在参议院内开枪射死过一个政治对手,却操弄伎俩,援用参议员特权,既保全了国会席位又没有坐牢。

十八个月过去了。科洛尔总统的渎职行为查出实据,且牵涉之广超出我和大多数人的想象。巴西《观察周刊》(Veja)发表科洛尔总统的亲弟弟的长篇访谈,详述其兄品行不良,以及当局财政腐败的惊人内幕。这时长年见惯政客窃国的巴西人自己也感到忍无可忍。未几,面临弹劾的科洛尔辞职下野,被裁定八年内不得担任公职。

又相隔一两年我才返回巴伊亚。这时候,有人向我出示一篇刊于萨尔瓦多最大报《下午报》(A Tarde)的文字,我读后心满意足。文中写道:

有谁仍记得约翰·赖尔?让我们帮您重温旧忆吧:他是第一个对前总统科洛尔·德·梅洛提出切实指控的新闻记者。刊登那篇文章的英国报社为此付了高额罚金。难道现在巴西政府不该退还钱款,以彰公义?

就我所知,《星期日泰晤士报》从来不曾要求退回那笔钱,亦未报道科洛尔总统的倒台。此后我没再为他们撰过稿。

在我有机会重返巴西之前,皮埃尔·费杰,法国摄影家暨民族学学者、我从前的精神导师和居停主人,在萨尔瓦多以九十三岁之龄去世了。在伦敦,我坐下来写他的生平。我重新翻开数年前做的卡耶塔诺翻译。面对空白屏幕,我想象自己置身一九四〇年代的萨尔瓦多,当时费杰从法国初来乍到,卡耶塔诺在内地小镇圣阿玛鲁一天天长大。从某个乐迷网站上,我下载了《民众的奇迹》的葡文歌词,那是我多年之前在英美旅馆第一次听到的歌。我重新开始把它翻译成英文。

《民众的奇迹》两段主歌的第二段如下:“Obá é no xaréu / Que brilha prata luz no céu…”

Obá é no xaréu

Que brilha a prata luz do céu

E o povo negro entendeu

Que o grande vencedor

Se ergue além da dor

Tudo chegou sobrevivente num navio

Quem descobriu o Brasil

Foi o negro que viu

A crueldade bem de frente e ainda produziu milagres

De fé no extremo ocidente

Quem é ateu?

奥芭的精魂在大海鱼中

天光照亮时银鳞闪闪

而黑种人懂得

伟大的胜利者

会在困苦中振起

这儿一切都自运奴船幸存而来

巴西的发现者

是黑人,他们看到

面前的残酷而依然创造了信仰的奇迹

在这极西的西方

谁是个无神论者?

Quem é ateu? 卡耶塔诺歌曲的最后一行又回到第一行,但这次是个反问句:谁又真能是个无神论者?他在问:当你从一个信仰的文化中汲取灵感,那么,你在什么意义上可称为无神论者呢?卡耶塔诺宛转有致的思路,让泛神论和理智相拥起舞,由此可见一斑。为了加深理解,我得写下一篇书面的翻译才行。于是我又被引回卡耶塔诺较早的歌曲,继而翻译起其他巴西诗人和歌手的作品,包括卡洛斯·德鲁蒙·德·安德拉德(Carlos Drummond de Andrade)、若昂·卡布拉尔·德·梅洛·内托(João Cabral de Melo Neto),与维尼修斯·德·莫拉埃斯(Vinicius de Moraes)。

诗人维尼修斯·德·莫拉埃斯(左二)与巴伊亚艺术家们,右三为卡耶塔诺

翻译的工作

没过多久,二〇〇〇年快结束的时候,在我的伦敦邻居梅丽萨·诺斯和柴克·沙瑟伊举办的派对上,我又遇见了卡耶塔诺:还是那纤瘦优雅的身姿,衣着济楚,黑西装纽子扣到很高,头发如今已有点灰白。他和妻子宝拉·拉维尼相伴前来。我从交谈得知,宝拉新近做完了一部皮埃尔·费杰的纪录片,里面包含费杰生前最后的访谈,他在录影次日与世长辞。

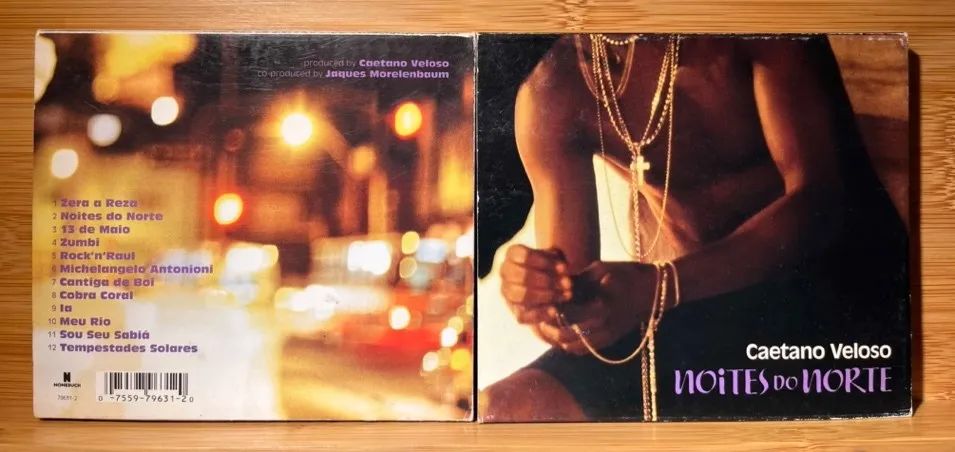

我提起我那《民众的奇迹》译稿。数日后,应卡耶塔诺的要求,用电邮发送了译文给他。还是在这年年末,他来信询问我是否有兴趣给他的新专辑《北方之夜》(Noites do norte)美国版翻译歌词。

巴西有的乐评人对《北方之夜》予以不瘟不火的评价,但我欣赏里面那种卡耶塔诺成熟期的醇厚感。我以此重温了他的音乐带来过的喜悦,并且溯流而上,去到巴西文化史的上游徜徉。专辑中不少歌曲都生发于萨尔瓦多混和着非洲与欧洲元素的文化,生发于奴隶制的遗留影响。“北方之夜”这名称,本身便是十九世纪巴西废奴主义领袖若阿金·纳布科(Joaquim Nabuco)的一部著作。专辑同名歌曲在交响乐伴奏的烘托下,由卡耶塔诺近似宣叙调般唱出一段纳布科笔下的惊人之语:

A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade; seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país, e foi a que ele guardou; ela povoou-o como se fosse uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos; insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte...É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte.

奴隶制将会在很长时间内依然是巴西的国家特性。它将一种巨大的柔和散播到我们的茫茫孤独中;它在我们的处女地上落了最初的印痕,长久留存;它在这儿扩张,仿佛是一种自然而生生不息的宗教,有自己的神话、传说、奇观;它吐纳,在大地上呼出它稚气的精神、它不会沉重的忧伤、不带怨怼的眼泪、未经聚焦的静默、没有来由的喜悦、莫管明天的快乐……它是我们明月朗照的北方之夜里,难以定义却依稀可闻的叹息。

如同《民众的奇迹》一样,这段话蕴含微妙平衡的感情,承认(但并不认可)奴隶制对巴西国民造成的深刻持久的效应。身为一个写过英语和意大利语歌,又曾把英语歌词译为葡语的人,卡耶塔诺为了在译文中准确地传达这个段落煞费苦心。他重视的程度甚至胜过关心自己的歌词如何翻译,并提出了不计其数的改进建议。伦敦的冬日,我会在黑沉沉的早晨爬起床来,为这首歌和专辑里别的曲子劳作,再把译文电邮传至五千英里外正值盛夏的巴伊亚。他会很快回复,商榷译文的某些细节,接受其余的译法。

新专辑不尽是关于巴西往事,也有一部分纯然抒情的歌。在《我是你的歌鸫》(Sou seu sabiá)里,每个段落最后几行的断音(staccato)节奏模拟着巴西国鸟——红胸脯的“萨比亚”的啼声。

Sou seu sabiá

Não importa onde for

Vou te catar

Te vou cantar

Te vou, te vou, te dou, te dar

我是你的歌鸫

不管你去到哪里

我都要寻找你

我都要给你唱

我要来,要来,要给,要来给你

再度聆听这歌喉是一种快乐。对我来说,卡耶塔诺已成为葡语魅力的化身。我想起许多年前在英美旅馆度过的早晨,那时我天真懵懂,充满渴望,对这个国家的倾心尚未被自身经历——卷入巴西政治的风暴——所冲淡,那时我一心只梦想走进葡语的世界,让五旬节的火舌降临,炼就我的言说之才。

《北方之夜》CD的封底和封面

五旬节的奇迹

五旬节的奇迹,在某种意义上确实会发生,尽管它并不是从天降临的火舌,而比较像是一团红炉火,一个慢烧的东西,因气息,因说话本身而一点点熟透,直到它能有足够的光照亮你,在一门新语言中找到路。翻译卡耶塔诺是一次重燃这种光亮的机会,借此,我可以复苏对那座城市、那个国家、那门化身于他的语言的记忆,借此我可以再度体验多年以前心醉萨尔瓦多的感受:看着那些巴道埃的男孩和库茹祖的女孩在暮色中巡行大街小巷,爱的呼唤,便是此时此刻的城市之声。

那也是卡耶塔诺自己多年前行过的路,他在一首名为《城市轨道》(Trilhos Urbanos)的歌曲里探讨过翻译这个意念。歌中唱到街衢、电车轨,一行行歌词全都通向往昔的时光,通向童年的城市风貌。歌曲里,翻译行为成了记忆本身的隐喻、救赎过去的隐喻。

冬季在寒冷昏暗的早晨坐到书桌前,音响里转着《北方之夜》,汉默史密斯及城市线的列车隆隆声从远处传来,那歌词似乎恰切之至:

Bonde da Trilhos Urbanos

Vão passando os anos

E eu não te perdi,

Meu trabalho é te traduzir

城市轨道的街车奔驰

岁月骎骎而逝

而我没有失去你

我的工作是翻译你

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司