- +1

包茂红评《河流是部文明史》︱融汇自然与人文的历史叙事

《河流是部文明史:自然如何决定文明兴衰与人类未来》,[美]劳伦斯·C.史密斯著,周炜乐译,中信出版社2022年7月出版,359页,98.00元

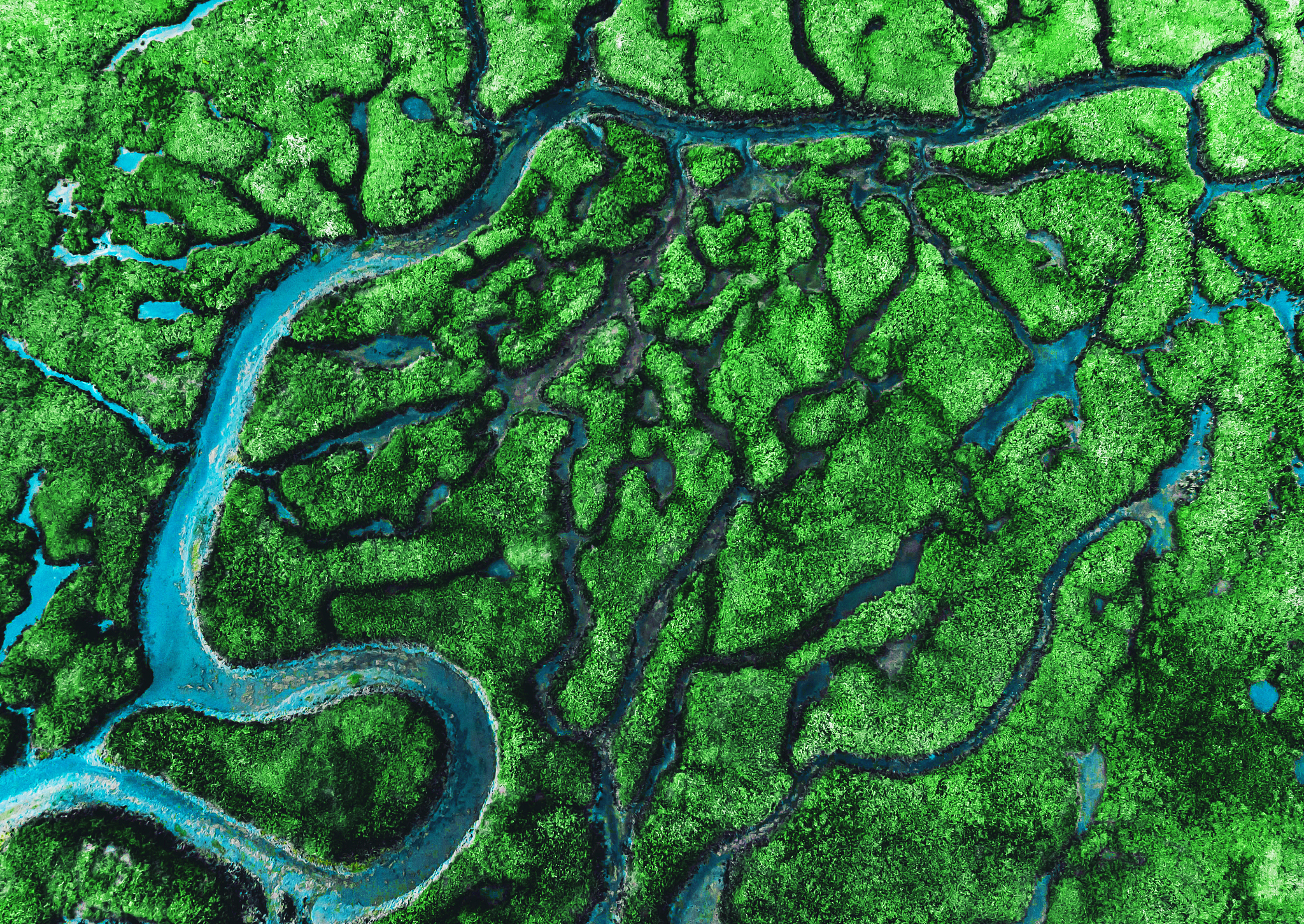

一提起河流,马上就会想起这样一些耳熟能详的说法:黄河是中华民族的母亲河,埃及是尼罗河的赠礼,恒河是印度教的圣河,等等。这些说法的重点虽然各有差异,但都强调了河流对文明发展的重要性。自古以来,河流在人类的生产和生活中发挥着重要作用,先贤们从环境与历史、环境与经济、环境与政治、环境与文化等不同视角进行了深入探讨和论述。劳伦斯·C.斯密斯的《河流是部文明史:自然如何决定文明兴衰与人类未来》是一部由自然地理学家撰写的、融科学性与故事性于一炉的、人与河流的关系史。

人与河流关系的论述

河流是环境的有机组成部分,人与河流的关系也是引人注目的问题。首先,河水从何而来?先哲亚里士多德认为,河流源于地下,水是由空气转化而来。达·芬奇认为,陆上河流的水是通过地下静脉从大海中输送过来的。直到1674年,法国科学家皮埃尔·佩罗明确指出河水来自降雨,河水的来源问题才得到解决。其次,治水与专制主义的关系。无论是孟德斯鸠还是黑格尔,都谈到了大河平原地区与其它地形对文化和政治体制的决定作用。最明确论述治水与政治关系的是魏特夫。他在《东方专制主义》中把农业分为两种,分别是西欧、北美、日本的雨水灌溉农业和从北非经中亚到中国的治水灌溉农业,前者不需要组织大量人力修建治水工程,没有形成专制主义的基础,后者为了克服供水不足而需要建设治水工程,进而形成严密控制人民和社会的专制政治和社会体制。这种决定论的思路过于简单,也被他所在的美国的治水实践所粉碎。田纳西河流域大坝建设和加州调水工程的实施都是浩大的工程,但并未在西部干旱地区形成专制主义,也未改变美国的民主制(《民主与大坝:美国田纳西河流域管理局实录》,[美]大卫·利连索尔著,徐仲航译,上海社会科学院出版社,2016年;《在西部的天空下:美国西部的自然与历史》,[美]唐纳德·沃斯特著,青山译,商务印书馆,2014年,第四-六章)。再次,河流开发与环境修复的关系。在工业化时代,河流不仅是灌溉之源和运输通道,还是工业用水和能源供给之地,对河流的开发强度越来越大,建坝的规模和密度与日俱增。其中体现的是人征服河流使之完全为人服务的强烈意愿和技术能力。但是,随着环境问题的彰显和环境意识的提高,在发达工业化国家掀起了拆除水坝、恢复自然河道的浪潮。其中体现的是后工业化时代人与河流生态和谐共处的理念。

《河流是部文明史》几乎涉及了前面提及的方方面面,并做出了自己的解释。它从人类视角出发,从运输通道、自然资本、领土疆域、生态健康、权力展示方式五个方面揭示了河流对人类文明的深刻影响。尽管随着地理和时间的变化,河流五大优势的表现形式发生了改变,但其重要性从古到今并未减弱。四十六亿年前,地球形成,四十亿年前,大气中生成的雨水降落地球表面,形成河流。人从树上下到地上,就与河湖发生关系。但直到人类可以系统利用技术,河流才孕育出文明,形成古代的王国。然而,大河流域并不能供给文明的无限膨胀,气候变化会造成河流流量的周期性变化,如果文明不能及时适应枯水期,文明的崩溃就不可避免。随着文明的进化,河流的功能多样化,或者作为边界、或者参与战争、或者成为工业城市的基础,都参与到新文明的塑造和扩展进程中。超越了人为政治疆界和人为价值观的河流以自己的方式迫使人类走出自己制造的藩篱,从流域甚至水循环的规模重新审视和调整国家与国家、不同群体和种族之间的关系。换言之,河流以自己的力量间接改变了文明的内部结构和外部互动模式。更富有戏剧性的是,曾经作为文明进步象征的治河工程——大坝——逐渐变成了影响河流和文明演进的障碍,在先发工业化国家兴起了拆坝和河流自然化的运动,但吊诡的是在广大发展中国家建坝依然如火如荼,仿佛不建坝就不能实现追赶型现代化。

显然,与先贤的认识相比,《河流是部文明史》的观点更具时代性。虽然它也是从人类视角出发,但并未表现出无视环境和河流的自主性的倾向,相反河流不但先于人类而存在,而且按照自己的流向和规律运行,即使人类能够在某个阶段改变其流向,但它最终都会奔流到海,进而开始新的循环。虽然它赞美人类文明,但并未走向人定胜天的极端,也并未忽略环境的基础性,相反,人类通过使用技术不断修正利用河流的方式,进而提升文明的水准。在这个过程中,体现出从征服河流向与河流和谐共处的转变,以及世界发展不平衡在利用河流上的差异性,在某种程度上昭示了人与河流关系的未来走向。

跨学科研究方法

采用跨学科或交叉学科的研究方法是当代学术研究的一个共识,但在学科分野的大环境中,这说起来容易做起来难。现代科学研究区别于古代知识生产的一个显著特征就是形成了不同的专业学科。毫无疑问,学科分野促进了科学发展,为形成现代世界和现代文明发挥了不可替代的作用。但是,随着专业化程度的不断加深,学科的界限更加明确,出现了只见树木不见森林的问题,出现了某些单个学科不能解决的问题无人问津的现象,等等。显然,这些既不利于从整体上认识复杂问题,也不利于对具体问题的进一步深入研究。换言之,过度的学科分野在某种程度上已经成为科学发展的障碍,采用跨学科或交叉学科方法已经成为突破科学发展瓶颈的重要进路。但是,现有的学科分野已经行政化,不同学科的从业者也以捍卫自己学科的边界为己任,学科的规训和被赋予的外在权力使学科交叉困难重重,步履维艰。

即使如此,探究未知世界的现实需要和学术冲动推动着学者和学术机构做出不懈努力。学术规划和资助机构一方面大力提倡跨学科研究,另一方面在资助方面进行倾斜,激励学者进行相关研究。在研究者云集的大学和研究机构,或者成立从事跨学科研究的研究中心,或者鼓励教授在不同系科双聘或多聘。最为关键的是改革对学术研究成果和研究者的评价标准和评价程序,最终形成鼓励进行跨学科研究的氛围。作为科学研究的主体,学者本身的跨学科取向和能力也不是天生就有的。通常情况下,在特定学科浸淫已久,就会形成“路径依赖”。进入到比较成熟的阶段,即使学者本人具有跨学科研究的需要和意愿,但在很大程度上会力不从心。因此,跨学科的意识和能力需要在年轻时进行有意识地培养,形成跨学科研究方法的自觉。这样的老师也会带出新一代具有跨学科意识和能力的研究者,进而形成人才和研究的良性循环,推动科学的发展。在我的印象中,日本综合地球环境学研究所是一个从事跨学科研究和人才培养的科研机构。它是由日本文部省支持的国家研究机构,实行项目制。申请者必须是多学科、跨国的研究者组成的团队,来自不同学科的研究者在同一屋檐下随时进行交流和讨论,进而形成彼此都能接受的研究思路,最终做出既具有不同学科特点又具有内在同一性的研究成果。项目完成后,所有研究者都去大学应聘,培养新一代具有跨学科意识和能力的学生。显然,这是日本用国家力量推动跨学科研究的、行之有效的范例。

劳伦斯·C.史密斯无疑是一位具有跨学科研究意识和能力的学者。他本科和硕士接受的是地质学训练,博士接受的是地球和大气科学训练。这两个学科看似都属于自然科学范畴,但地质学研究离不开地质史,而且地质史涉及的时间尺度远远大于传统历史学涵盖的时间范围。换言之,史密斯的历史视野已经跃出人类文明史的范围,进入自然时间的领域。地球和大气科学的训练使之思考河流和文明都不受传统历史学空间范围的局限,而是突破民族国家和文明的地域界限,从地球着眼,把河流和文明置于环境系统来认识。显然,这样的历史叙事是一种自然科学化的叙事,是一种采用跨学科方法研究和写作的新型历史。

具体而言,《河流是部文明史》中呈现的跨学科方法是一种将建立在文献研究基础上的叙述、采用高科技获取数据并通过模型进行分析、野外实地考察(获取数据和感性认识)相结合的综合研究。虽然没有典型历史学著作中那种严密的考证,但对基本事实的叙述建立在各种史料的基础上。英文版全书正文三百一十七页,参考文献和拓展阅读达二十页,这对一个地理学家的著作而言,是不多见的,也是难能可贵的。关于数据的获得,作者在第八章进行了集中论述。其中最令人惊诧的是美国宇航局利用陆地卫星和机器人技术持续观测地球,然后利用云计算对三维图像和大数据进行处理,从而精确分析全球河流和地表水的连续变化。更为有用的是,科学家可以通过水文模型来分析并预测洪水风险,通过全网发布实现跨界河流的共享利用。然而,尽管卫星图像的分辨率和清晰度越来越高,但是对于小流域、特殊地形等复杂环境,以及涉及地域文化等技术难以捕捉的内容,就需要科学家通过实地考察的方式来把握。作者对冰岛、密西西比河等的实地考察使其研究更具人文性,从而把从书本上得到的认识和采用技术获得的数据图像融会贯通,构建出浑然一体的人与河流的关系图景。

科学性与故事性的结合

不同学科已经形成了各具特色的分析和叙事模式,采用跨学科方法要求形成把不同叙事模式熔于一炉的新叙事模式。历史研究科学化后,逐渐形成了人本主义的、两种主要的叙事模式,分别是以时间为序进行历时性的过程描述和因果分析——在内在逻辑框架下进行以专题研究为主的阐释。前者从传统历史编撰中的纪传体发展而来,后者承袭了纪事本末等传统,但都进一步发展,尤其是后者吸收了社会科学的方法,使历史编撰从需要读者感悟的叙述变成了重在探讨因果关系和历史发展规律的叙述。虽然在探讨规律上一致,但历史学和自然科学的研究对象、研究方法、表述模式都不尽相同。自然科学面对已经祛魅的自然客体,用限定了条件的、简化的实验等分析方法,得出符合逻辑的具体结论,再以论文或简报的形式表述出来。显然,历史学研究和自然科学研究的结论的普适性和表述方式并不一致,但这并不意味着两者之间存在不可跨越的鸿沟。

环境史研究兴起后,由于环境被纳入历史考察或环境与人的关系成为历史发展的主体,传统的历史学与自然科学之间的分野就变得不合时宜。然而,要把这两种不同的叙事融为一体并不容易,经常会出现历史学家认为过度科学化、不够人文,或自然科学家认为过于模糊,不够客观精准的问题。另外,自然科学对演进或进步的评判标准与人文科学的也有所不同,人文学科在时间顺序中寻找历史演进的必然性,自然科学在设定标准中衡量演进成功或失败的原因。一个典型例子,就是贾雷德·戴蒙德在其著作《枪炮、病菌与钢铁》和《剧变》中采用的做法。这样的叙述虽然逻辑清晰,便于读者理解,但有把历史简单化的嫌疑。自然科学要求所有数据能够构成符合逻辑的系列,然后判断出总的趋势,而人文学科并不会因为某个数据意外而影响对大趋势的判断。这方面成功的例子是约翰·麦克尼尔在《阳光下的新事物》中的尝试。

劳伦斯·C.史密斯在《河流是部文明史》中做出了有益的探索。他把时间顺序与专题讨论结合起来,用一个又一个引人入胜的故事展示了人与河流之间的悲欢离合。他把人的故事与河流的数据结合起来,让人不仅是理性的人,还是感性的人,使数据不但成为科学分析的基础,还是佐证人的行为的依据。更为引人入胜的是河流的故事,它不以人的意志为转移,挣脱了人的羁绊和改造,使人发现自己的错误并最终顺应河流的自然流向和淤积,进而从生态的视角重新解构人与河流的关系,重新构建新的故事。然而,并非所有国家、所有民族都共有一个同质的故事,相反处在不同发展阶段的国家表现出不同的阶段性和差异性,发展中国家发挥后发优势或汲取历史的经验教训从理论转化为现实并非易事。显然,把河流与人结合、把科学叙事与历史叙事结合的新叙事在某种程度上不但突破了传统历史叙事中的单线进步倾向,也超越了经典科学叙事中的简约化做法。新叙事构建的是复杂的、多样的历史,预示的是不确定的未来。

因此,这是一本值得具有跨学科意识的自然科学家和历史学家阅读的著作,也是一本把科学性与故事性相结合、适合大众阅读的书,还是一部有益于在方法、叙事等方面进一步探索的书。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司