- +1

我们的十年⑦|在有限中重新认识医生这个职业

编者按:

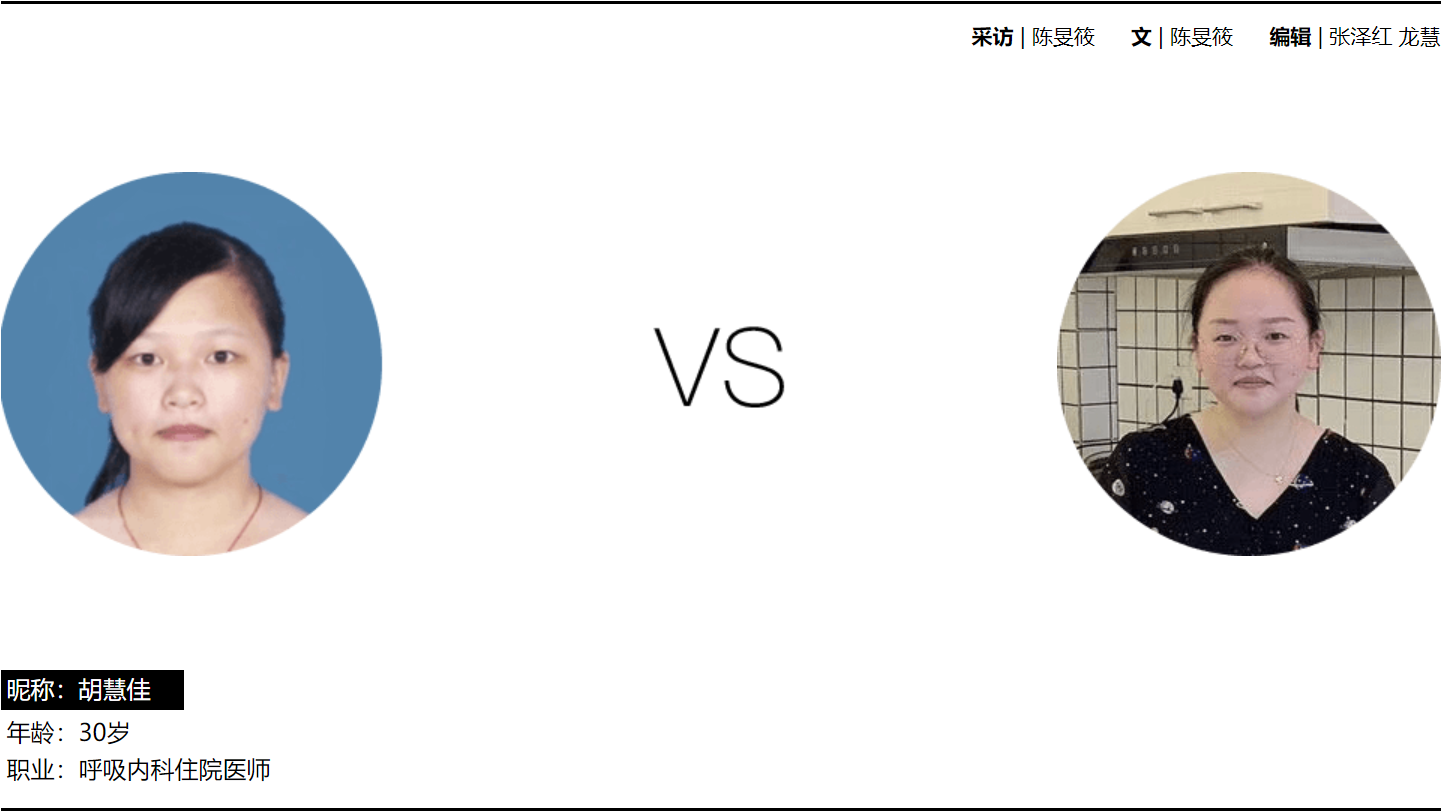

30岁的胡慧佳是杭州某医院呼吸内科住院医师。她爱笑,笑起来甜甜的,身上有种风一样的轻快和爽朗。

回忆过去十年,她清楚地记得自己第一次上解剖课、第一次在病人身上做操作、第一次参与抢救的样子,从慌张懵懂的医学生成长为有条不紊的住院医师。十年里,她褪去对医生这一职业的幻想,在有限的条件下重新认识成为医生意味着什么。

在条条框框的限制之中,她不给自己太多负担,不把医生看做什么特别了不起的事情,只是一点点努力,让做的每件事都对得起自己的良心。

十年前是学生,十年后是医生

以下是她的自述:

我的记忆中总有这样的画面,天很黑,爸爸骑着自行车载我去县医院,妈妈用毯子把我裹严实,抱着发抖的我坐在后座。只打针不能让我的体温退下来,我生了病总要在医院挂盐水才能好。所以从幼儿园开始,我一年要住一两次院。去得多了,医院对我而言成了熟悉又陌生的存在。

酒精味包裹着整个诊间,玻璃吊瓶里盐水顺着管路滴下,升降床伴随着吱吱的声音摇起,医生的桌面上摆满了陌生的器具,叮当声中酒精棉从搪瓷缸里被夹了出来。

新奇,有趣,当然不止医院,还有人的身体。我会摸索着自己脸的轮廓,从硬硬的鼻骨滑到富有弹性的鼻翼软骨,手指顺着关节翻山越岭。在明确又细致的分工协调之下,人体机能顺利运作长达几十年,这多么神奇呀。

高三那年,我把目标定位在学医。2011年,我如愿成为一名医学生。

左:十年前毕业合照(第一排左一) 右:十年后在医院工作照片

上课之后发现,令人闻风丧胆的解剖课其实也没那么可怕。我们有时在校园里碰到签了捐赠遗体协议的老人开心地和我们打招呼,告诉我们以后他们也会成为解剖楼里的大体老师。以自己的方式为医学事业作贡献,他们觉得这件事很有意义。

上学的时候,我喜欢美剧《实习医生格蕾》,医生敞着白大褂,走路带风,看起来又飒又能干。但其实成为一个利落干脆的医生,并不容易。

在真人身上操作和在模型上练习的感觉不一样,在模型上练习再多次穿刺、缝针,面对真实的病人时,一种对生命天然的敬畏感混合着担心和害怕涌上心头。记得大五的时候我第一次在病人身上扎血气,做实验时手脚利落的我却怎么也扎不进去。看着不由自主抖动的手,我心里在逃跑和咒骂自己不争气之间来回横跳,最终还是求助学姐让她替我完成操作。

不过,刚上临床时第一次接触觉得困难的事做到现在也稀松平常了,我后来独立做胸腔穿刺手都很稳,但那次的印象、感觉一直刻在脑海中。

我现在在杭州一家二甲医院的呼吸内科工作。真正成为医生后的工作比我想象中单调。大学时喜欢的医疗剧,我现在已经不看了,因为和现实生活差别太大,像敞着白大褂大步向前走的画面就不可能出现,白大褂是工作服,必须系扣子。医疗剧更多展现急诊或外科的日常,这些科室的可拍性强。

呼吸内科老年病人多,一如既往病史可能有十几行,并发症也多。有些病人长期卧床有褥疮或是力气差咳不出痰,需要耐心护理。我一般管十几张床位,医院规模不大,没有规培生和进修生帮忙整理病历、记病程、做操作,从接收病人到给病人办出院这一整套流程都是我自己来。有时,我一天查25个病人,每个病人一个药开一条医嘱,很多时候医嘱变更,一个人可能变更五六条。因为医疗规范,操作需要病人签各类授权书、知情同意书表示同意,一个操作就得签一次。

我记得间谍电影里出现过一个场景,面对机关,主人公戴上眼镜,看清了一条条红外线,然后从中束手束脚地穿过。我感觉做医生也是这样,那些红外线可能是临床上的指标、过于有效的投诉机制、病人的不信任、医院有限的人力物力资源、科研临床两手抓的压力,被困住的我们只能每个动作都深思熟虑,在综合考虑之下挑选一个相对最优解。

可能有限就是医生的关键词。

医务人员是有限的。

我从没觉得自己是神圣的白衣天使,医生只是整个社会运转中的一个零件,也为工作和生活操心。小医院资源少,我值夜班遇到一个剧烈胸背痛的病人却因设备限制不能给他做增强CT,只能转院。大医院设备、药品更多,但大医院的医生没有退路,遇到挑战也要解决。在整个医疗系统中,我们在不同的位置面对各自的困境。

医疗手段也是有限的。

上课时老师就告诉我们,大部分的病不是彻底治愈而是好转。到临床上我认识到,很多东西坏了就是坏了,只是人体组织的代偿功能让其他部分代替坏掉的部分干活,所以用药治疗离不开人体强大的免疫能力和自我修复能力。

医生是在有限的空间之中尽量做好,履行医务人员的职责,帮病人减轻痛苦、改善生命,也对得起自己的良心。

但在种种现实的限制面前,如果再让我选择一次,我还是会当医生。我觉得治病救人这件事情,让我感到人生的价值。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司