- +1

打破偏见和限制,在美术馆感受听障人士的世界

当一位听障人士走入美术馆、面对影像和声音作品会是怎样的体验?上海多伦现代美术馆正在展出的“艺术·符号:无界共生”提供给观众的就是这种体验。作为 2022国际无障碍文化节(DAWA)的一部分,展览呈现了来自中国、德国、瑞士、芬兰等国16组艺术家带来的影像、声音、摄影、装置和行为表演作品。

走入展厅,影像在跳动却没有声音——

“他们说话、他们聊天、他们吵架,

无声无息、想象一下!

我当下的心跳,是唯一的声响。”

画面中,艺术家、手语诗人胡晓姝和舞者浦文沅创作了一出中国手语表演,表现聋人在听觉主导的世界中的日常体验。两位舞者在美术馆顶层玻璃空间将手语幻化为舞蹈,将单维文字转译为三维形状。手语诗歌仿佛在空间中挥笔绘画,赋予其灵动生命力。

胡晓姝、浦文沅《手语诗歌:心手相连》2022

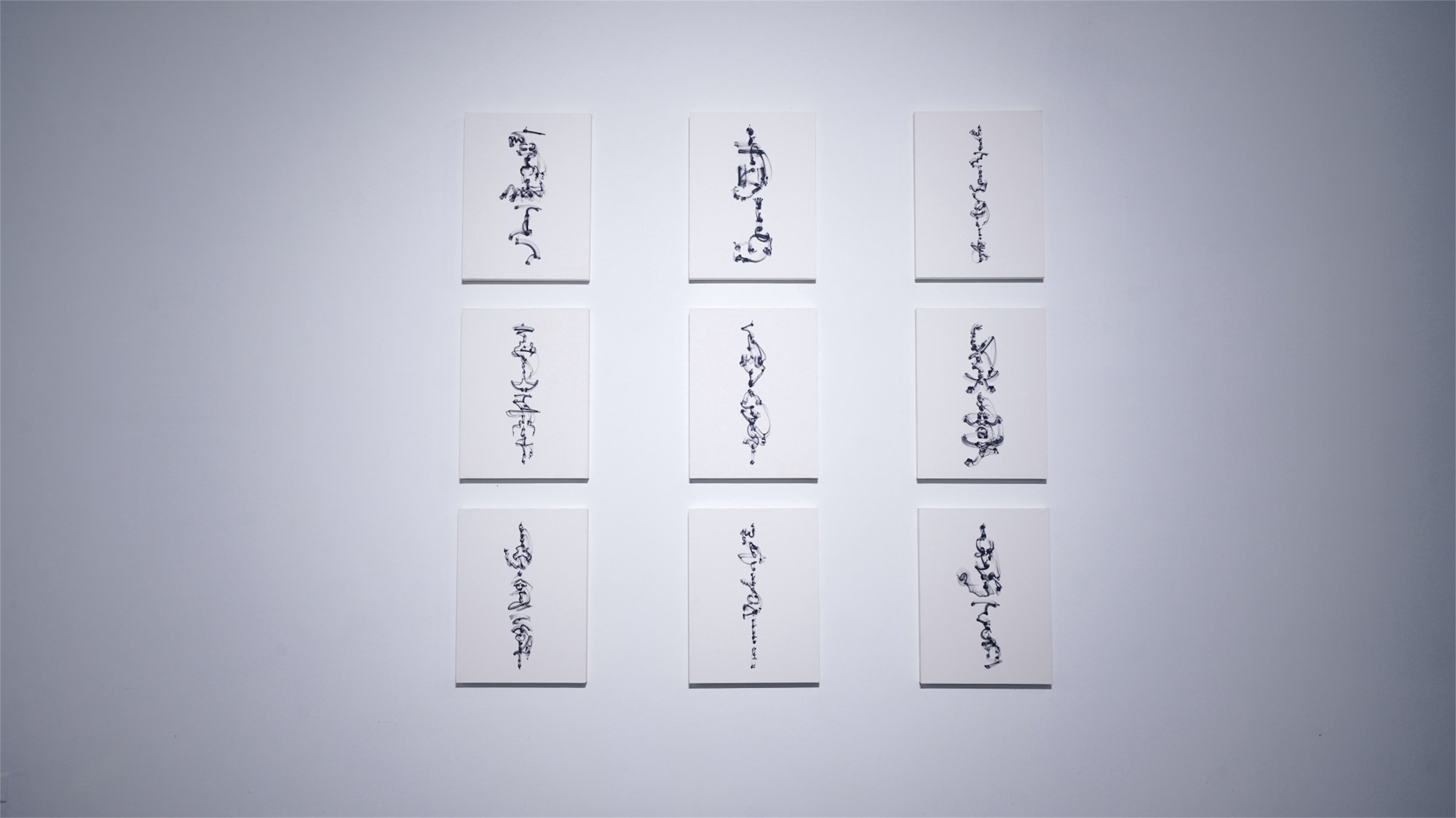

另一边,艺术家张卓玲创造了一种新的书法流派——手语光书法。她利用长曝光摄影技术将手语的运动轨迹转化为视觉图像。让观众看到语言书写的另一种方式。

张卓玲《手语光书法》摄影 2019

对于“聋人文化”与“听人文化”,多伦现代美术馆馆长曾玉兰认为,两者间有联系、有差异,展览并不是通常意义上关心弱势群体的公益展,而是致力于多元和包容的视角,理解聋人文化的内涵,构建人与人平等交流的理念。

展览现场,克里斯汀·孙·金作品

展览中有不少聋人艺术创作的作品。比如,近期在互联网上人气颇高的聋人说唱歌手徐珉以手语演绎了陈奕迅的《孤勇者》。第一眼看这件作品是无声的,但能感觉到徐珉的坚定。当拿起耳机,配上音乐,音乐与演绎的结合,更感受都更多的力量和感动。

展览现场

韩国艺术家郭允珠的作品《倒置的奥德赛》,发生在2009年做的一场作品分享活动上。当时,她正在鹿特丹驻留创作。她在十几岁时接受了人工耳蜗植入手术,听力得到很大改善,但发音比较困难,尤其是在欧洲,以英语交流更为不易。“在欧洲,我时刻能够明确感知到自己是个聋人;同时也会清晰地意识到自己作为亚裔、女性和聋人女性等身份。”由此启发了艺术家以听力障碍与“艺术家讲座”这一公共情境相结合,打造一场互动的演讲行为。

郭允珠 《倒置的奥德赛》2009/2022

郭允珠 《倒置的奥德赛》2009/2022

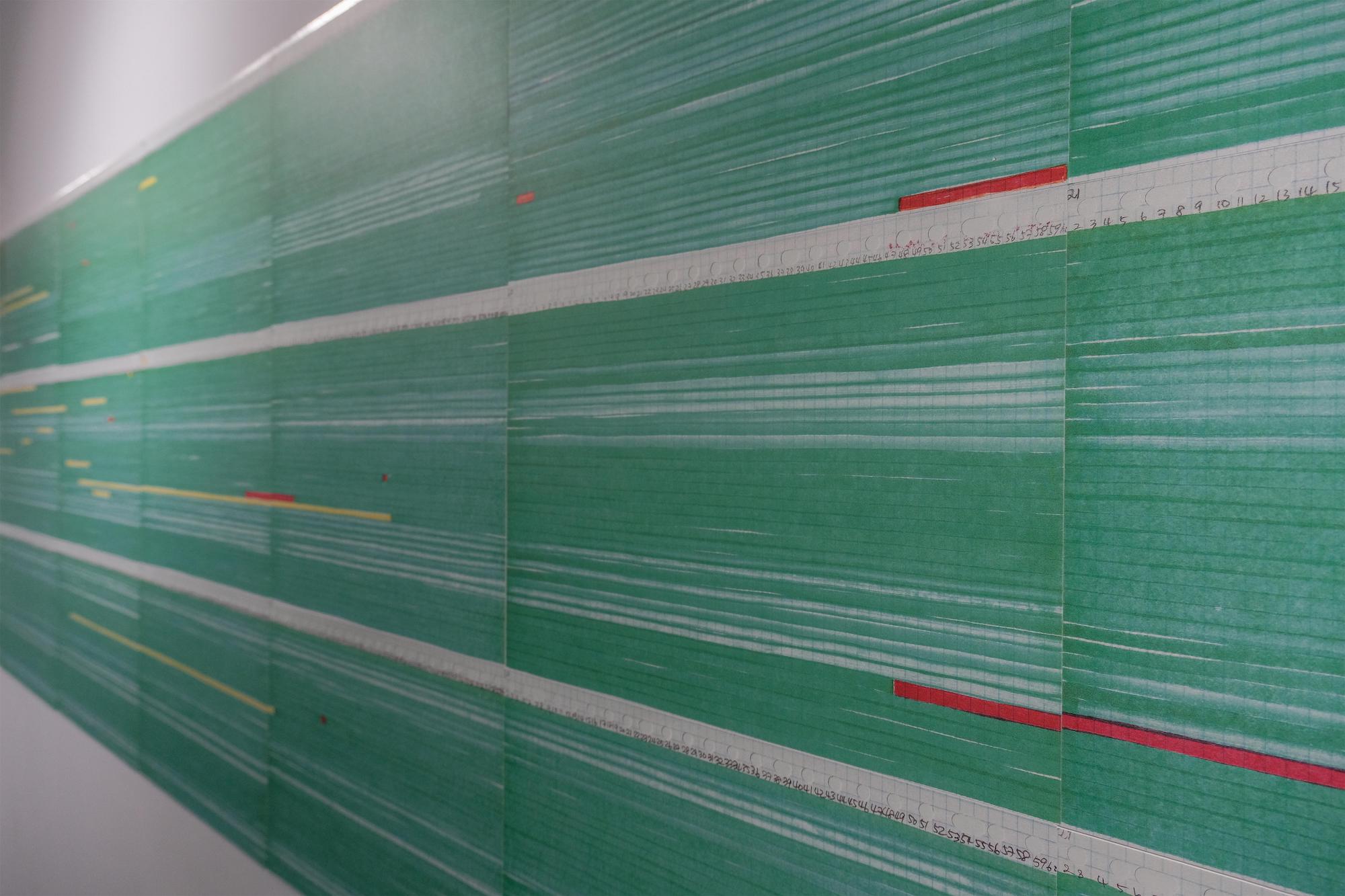

《倒置的奥德赛》由视频和附录表格两部分组成,视频中,艺术家提出如果听众无法理解她的英文讲述,可以举手示意,她则会更为清晰缓慢地重复,一遍又一遍。在视频中,能明显感到语言本身和人种文化的差异,附录表格记录了郭允珠在驻留期间的日常听觉体验,其中绿色表示戴助听器的时候;白色是摘下助听器睡觉;红色是电力不足;而黄色表示在洗澡或在水中。观众也可以以此了解听障人士的生活状态。

展览现场,克里斯汀·孙·金作品

展览中,还有一位艺术家名为克里斯汀·孙·金越来,她也是一位聋人,同时也是一位专业的、成体系的艺术家。史密森尼艺术博物馆、惠特尼美术馆等全球著名艺术机构都有收藏她的作品。此次展览她与沃尔夫冈-穆勒联合创作的《平移与扇动》以两台黑胶唱机的形式出现,探索的是声音对听人群体和聋人群体的影响。唱片《平移与扇动》玩了一个双重语言游戏,因为“平移”(pan)和“扇动”(fan)不仅在英语中押韵,而且在美国手语中手势十分接近。“‘平移’让你能够在两台或多台扬声器之间切换并控制声音。‘扇动’即通风,让我联想到很沉的低音,仿佛站在一台巨大的风扇旁边。这件作品关乎如何去听,而不是听到了什么。同时,这也是一次直白的自我声音推销:‘我的声音就是我的通货’。”

克里斯汀·孙·金、沃尔夫冈-穆勒《平移与扇动》

在本土化语境中,这些打破了我们过去对于不同的偏见和对于事物认知限制。

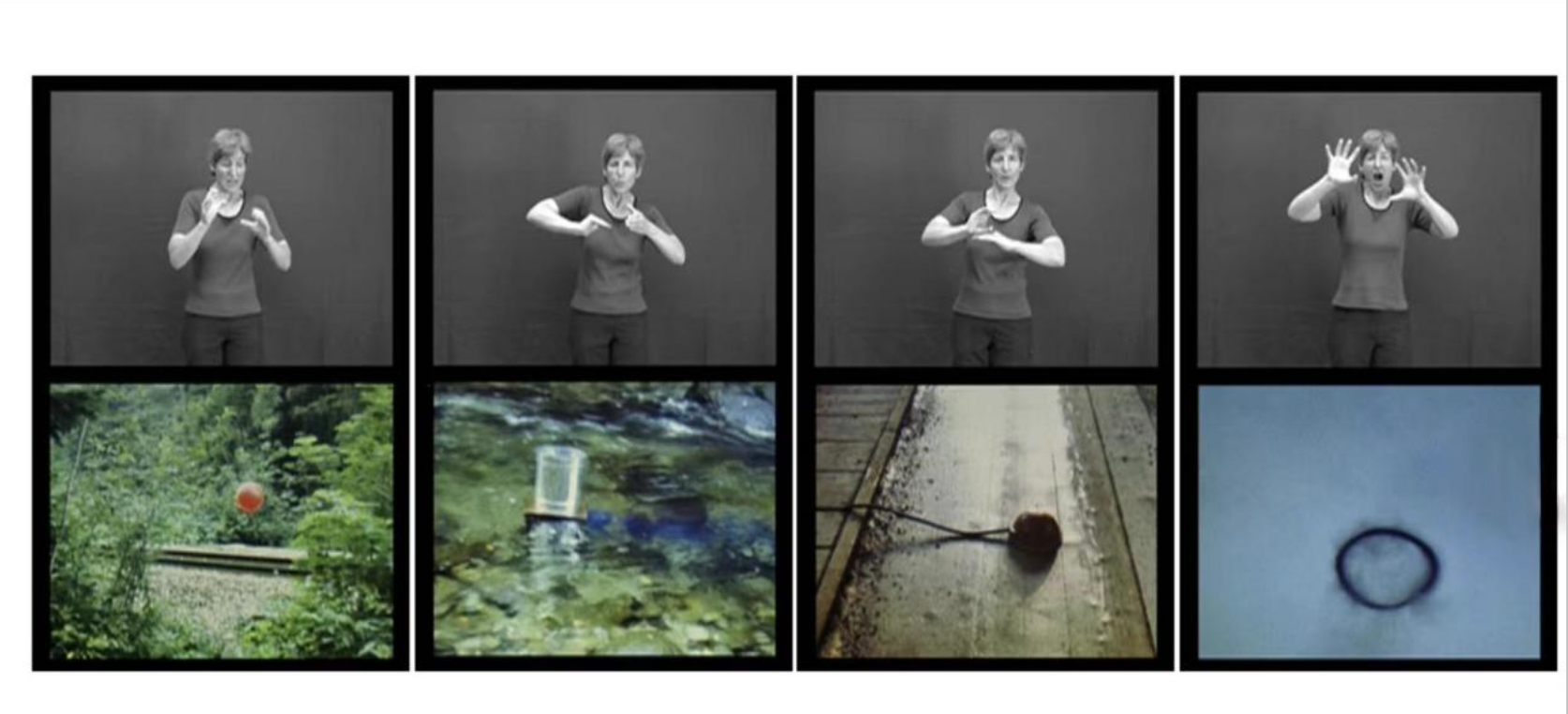

当然展览作品并非完全来自聋人,其中不乏听人艺术家对于听觉和视觉议题的探讨。瑞士最重要的当代艺术家之一罗曼·西格纳带来了其影像作品《装置》(2006)。1938年出生的西格纳是一位从事雕塑、艺术装置、摄影和录像的视觉艺术家。他的作品通常被称作“时间的雕塑”。此次展览作品中西格纳的“时间的雕塑”由译员加布里埃尔·斯波里转译成瑞德手语。由此,这里出现了多重叠加。事件本身(比如西格纳点燃炸药)、以及通过手语对事件的语言化转述都向事件的内在语言发出诘问。事件本身是否有一种语言?或许是某种未知的、尚未定义的语言?手语演讲者的手势似乎能够同时传达这两者:即语言和事件本身。

© 罗曼·西格纳,装置,装置艺术,36分42秒,有声影像,2006,上海多伦现代美术馆“无界共生:艺术·符号”展览现场

© 罗曼·西格纳,装置,装置艺术,36分42秒,有声影像,2006,上海多伦现代美术馆“无界共生:艺术·符号”展览现场

就罗曼·西格纳的作品,多伦现代美术馆曾在9月中旬组织了一场策展人安·帕恩休森与西格纳的线上对谈,探讨其作品理念与语言的关系。下为部分对谈实录:

安·帕恩休森:您的作品称之为“时间雕塑”,什么叫做“时间雕塑”,您是怎么去定义它呢?

罗曼·西格纳:“时间雕塑”就是如何能观察时间的流动。比如说在维也纳,我在一个铁轨周围放了火药,去观察它在燃烧。每天有人来看,来时间如何的流逝。就是时间作为“雕塑”或者是说作为一个作品的要素。

安·帕恩休森:我记得您说过,您希望能够看到这种慢镜头、慢动作?

罗曼·西格纳:是,你会发现特别有趣看到这种雕塑,我很想看到迅速移动(运动)的过程。比如爆炸,如果你进行高速摄影的话,能够看到整个爆炸过程。

安·帕恩休森:作品与手语翻译员合作的,是如何达成的?

罗曼·西格纳:我给她展示了不同的超8胶片,都是没有声音的。她看完所有胶片后,自己进行练习和概括。她做得非常优秀,她自己组织了手语动作了,然后去释放和表现。

安·帕恩休森:那这也是您首次跟另一种语言合作,您为何会对手语感兴趣?它有哪些特质吸引了您呢?是什么让手语和“雕塑作品”产生了关联?

罗曼·西格纳:手语非常直接,一看就知道的。手语可能让我们看到这个世界上有很多非常奇怪、或者说荒谬的东西。它完全另外一种语言。我以前在一些电视剧右上角会看到手语翻译。我觉得有趣的同时,也会感到伤心,想到有一些人没有办法听到外面的世界。手语可以帮助他们了解外面的世界,是一种具有基础性的语言。也是一种伟大的“语言”。

安·帕恩休森:我在您的很多作品当中也看到了跟语言相关的很多媒介,比如在卡塞尔文献展上做了一堵“纸墙”,这是一件怎样的作品?

纸墙

© documenta archiv / Dieter Schwerdtle

Dieter Schwerdtle: Testing of “action with sheets of paper“ by Roman Signer, Inventory Number: documenta archiv, MS, d08, 10044092_23.01.1987

纸墙

纸墙

罗曼·西格纳:纸墙这件作品,有350米宽,300米长、20米厚,是一个耗时巨大的工程,完成后看到观众围着“纸墙”散步,还能听到狗叫的声音,我觉得太有意思了。但后来我把它爆破了,这是我的作品的一种形式,想调动出一种效果。

安·帕恩休森:我也看到了您另一件作品,您把书丢到河里,再迅速跑到下游把书捞起来。

罗曼·西格纳:对,我们那里有一条河,在冬天的时候,我就把一摞书,一本一本的都扔到河里去。我知道我有二十分钟的时间,能够在下一个站点,把这些书再捞起来。所以必须开车飞快地冲到了河下游,把这些书一本一本捞起来。这些书全部都被浸湿了,变得很大,它的外形也已经完全变了。这也是一种变形,也是一个挺有意思的故事。

我把书和漂流的场景,将这一行为做成明信片。后来在一位作家的诗歌集中,登了当时的照片。但他不知道这其实是一场行为艺术。

安·帕恩休森:您选择参加此次展览的影片,其中也包含了点火、燃烧等,你觉得作品加入到运动状况,是非常重要的吗?

1978年作品 松紧绳带

Elastic Rope 1978,Location: Bruggwald. StGallensuper-8 film stills

罗曼·西格纳:作品中当然包含了很多,最简单的这种形式就是你就看到引线,慢慢地点燃,点到末端的时候,突然就出现了这种爆炸,前面是非常缓慢的时间、经过、后面突然释放出能量,看到能量的一种转换、变化。

我像我的作品不是一种静止的,而是正在发生、或者可能会发生的事件。我做得是事件、是行动,而不是表演。

装蓝漆的球,罗曼·西格纳,#000009,2013,高清彩色影像,无声;1分13秒

上海当代艺术博物馆藏品

(注:本文对谈部分节选自“罗曼·西格纳《流动的诗》”讲座文稿,图文内容由上海多伦现代美术馆提供,胡艺|整理,黄雯君|审校,展览持续至10月9日。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司