- +1

打工记|切尔西酒店档案:最熟悉的陌生人

第一次见到茹丝时,老太太沉浸在丧夫的悲痛中,向我交代工作时,她说着说着就哽咽了。珍妮弗也曾提醒我,茹丝的状态不好。

珍妮弗与我合作过展览。2014年,我们都在考虑申请美国艺术家签证。作为家在法国的以色列人,她最终决定,自己并不稀罕这样一份申请手续繁琐也无法一劳永逸的文件。珍妮弗离开美国前,把她手上在打的两份零工都“转让”给了我。其中一份工作的地点在切尔西酒店,而工作内容,据珍妮弗说,可能是一些关于“档案”的项目。

我带着疑惑来到了纽约二十三街的这座历史建筑。切尔西酒店(Hotel Chelsea)的名字可是如雷贯耳,一座在电影、流行歌曲,甚至艺术史课本中都频频出现的地标。亚瑟·米勒、沃霍尔、金斯堡都曾住过这里,年轻的帕蒂·史密斯和罗伯特·梅普尔索普在这里相依为命,亚瑟·克拉克在这里写出了《2001太空漫游》,性手枪的席德在这里杀死了南希。每天二十三街上往来的游客,都会在酒店门前驻足留影,唏嘘不已。我不敢相信,我竟然即将在切尔西酒店开始一份工作!

酒店如今已不作为旅店来经营,住在那里的多为长期房客。茹丝和丹尼是上世纪八十年代搬入大楼的,那时切尔西酒店已经过了它的黄金时代,但是两夫妇依旧交了很多艺术家朋友。很明显,在切尔西酒店拥有一套寓所,哪怕不是财富的象征,也是身份的象征。但茹丝也不止一次告诉我,他们刚从特拉维夫搬来纽约的时候,两人身无分文。她并没有透露他们是如何累积起财富的,但从她拨出去和接到的电话中,我可以听出她在曼哈顿拥有多处地产。

“我们想要对丹尼生前拍的照片以及他的艺术创作进行数码存档”,茹丝说,“东西有很多,工作量很大,可以慢慢来,如果你能每天来那就最好了。”她先向我展示了桌上一台崭新的苹果电脑和电脑旁的扫描仪,随后带我来到了公寓深处一间卧室,地上密密麻麻堆着许多箱子、纸盒,再加上书橱,里面是几十、上百本相册。这间屋子储存着无数黑白、彩色胶片以及数码时代的相片,几乎全是家庭相片。“你就从这里开始吧”,茹丝说。

于是我很快明白,丹尼最近去世,茹丝希望将过去的家庭照片全部扫描进电脑,以此重温美好的记忆。这个大工程,不知是小辈还是朋友给她出的主意,那一台配置最高的iMac电脑与他们家充满历史的装潢、物件与气味都格格不入,更何谈我这样一个局外人。将易朽的相片数码化,使照片上承载的记忆变得不朽,这个愿望是强烈的。

我开始了这份工作。每周去两到三次,每次工作三到六个小时,有时是半天,有时中场休息出门吃个午餐:吃的最多的是七大道上的中餐厅,其次是二十三街和八大道路口的熟食店贝果。从布什维克住处到切尔西,坐一部L线即可,通常我从十四街七大道下站,走九条街,下雨时转一部ACE地铁。我所做的存档工作,只需用上扫描仪自带的软件,操作简单,尺寸大的照片一次扫描一张,小的一次扫描几张再裁;扫描完一本相册,我贴上一张即时贴:SCANNED,再放回盒子,一盒扫完,拿回房间,开始另一盒……

相对于纸质相片,数码存档的确是个更佳选项,一方面图像看起来更清晰了,另一方面,档案更便于检索。这几百几千张照片,我基本按照以一本相册为单位设置一个文件夹,用时间、地点以及事件来标注,文件夹名诸如“1983切尔西酒店”、“1994法国旅行”、“2000夏天在上州”、“2009马略卡”等。马略卡是地中海上的一个小岛,丹尼家几乎每年夏天都在那里度过。他们的房子面朝大海,院子里有葡萄架、吊床,茹丝总在院子里看书,一对儿女也在同一种热带风情花纹式样的地砖上一年一年长大。丹尼是在马略卡游泳时离开人世的。

很快,我在照片上认识了茹丝一家。比如她在特拉维夫的父母——他们还年轻的时候,比如她与丹尼的儿子奥亚和女儿塔丽亚,奥亚的双胞胎女儿、双胞胎女儿的母亲、塔利亚的丈夫、他们的好友罗恩一家……茹丝很爱丹尼,她曾对我说:“我一直觉得自己很丑,直到遇见丹尼。”有时我在扫描时她凑过来:“你看,他太英俊了!”她还说:“丹尼和我,我们两个只要在一起时,就像两个孩子,一辈子都是,很少有夫妻像我们这样。”这个断言如果不是在照片上得到了印证,我是不太相信的。而她说的最多的话是:“我不相信他已经不在这了。”

茹丝给了我一把钥匙,只要临走前跟她说好下次什么时候来,下次我便可以自己开门进来开始工作。每周我把工作小时数加起来乘以时薪,得到我的周薪,茹丝直接以现金支付。除了扫照片以外,有时她也会差我去买文具或寄快递。同样在切尔西,这份工作比我之前在画廊的实习令人愉快多了:没有上司布置和检查任务,告别了可怜到每天只够支付交通和午餐的实习津贴,免于承受竞争激烈的纽约艺术圈压力——当时的同事告诉我,他做了五份实习才得到在该画廊转正的机会。另外,这样一份不用投入什么脑力和精力的活,使我有充足的时间阅读和调研自己感兴趣的事,期间还策划了一些活动和展览。

我明白,在这份工作中,我理应成为扫描仪的延伸、完全异化的劳动力。然而,一个家庭几十年的私人历史突然全部、毫无保留地向我敞开,对我而言,伴随着机械劳动的,是一趟倾注情感的时空旅行。于是,在所有文件夹之外,我创建了一个“Hanlu’s favorites”(涵露最爱),茹丝也并不介意。我将那些令我停下机械化工作、观看许久的照片复制到了这个文件夹。慢慢地,我一点都不感觉自己是这个家的局外人了。我,而非那些数码文件,成为了记忆的承载。

相片大部分是丹尼拍摄的,他是那个拿相机的人,这些照片都是来自他的目光选择。卡夫卡曾说:“一个人拍照,为了将照片上的东西从脑中挥散而去。”但丹尼的照片是最朴素意义上的对生活中重要时刻的记录:女儿的出生、儿子的毕业典礼、一家的日本旅行、烟花、美丽的妻子在公园长椅上睡着……与此同时,我也在家庭照的背景中,认识了切尔西酒店、二十三街以及纽约三十年的变迁。当然除此之外,还有一个鲜活个体的观看秘密。目光是极度私人的。

我在当时的笔记本上写下:“他爱的事物:大海、毛驴、鱼”,以及类似“在上州的森林中/他追逐一条蛇/他拍下自己的脚/周围的树丛失焦”这样的碎片,我太着迷了。如今,近四年过去,看着自己记录下的这些,我却完全记不得这些图像本身的样子了——记忆的运作真是神奇啊!从事了这项与记忆息息相关的工作,却也没有使我掌握更多关于记忆的奥秘。

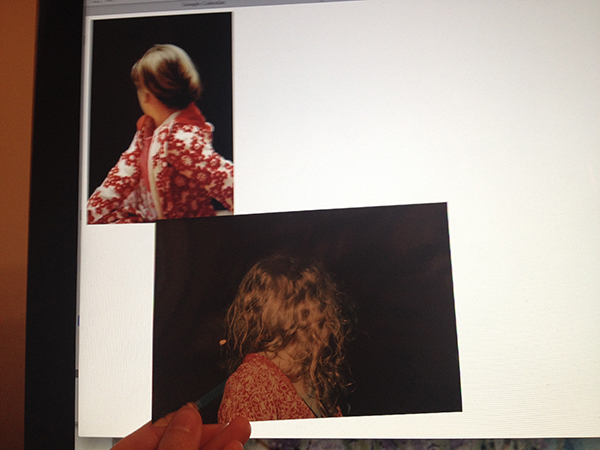

所有照片中令我印象最深的,是一张拍塔丽亚的,看起来父女两人在一艘夜晚的小船上,她穿一件红色花纹毛衣,在闪光灯开启的一刻,她回过头去了;我们看到的,是她松松的、被光芒照亮的金色卷发。看到这张照片,我立即想到格哈特·里希特的一张画。事实上,当时我认为我手上拿着的就是这张里希特的画作,但画面中的确又是塔丽亚,怎么可能?我立即在网上搜到了原画,还拿两张比较了给茹丝看。一点都不让人惊讶,里希特的这幅《贝蒂》画的是他的女儿。

在这份听起来无聊的工作中,像这样令人震惊、无法描述的瞬间还有很多,作为一个本科和硕士论文都关于摄影历史与理论的写作者,处理着如此大量的图像,想要去理解这些瞬间,但理论和分析在这里肯定是失效的。如果硬要套用,罗兰·巴特在生平最后一本书中,在缅怀亡母的悲痛中通过一张母亲儿时旧照——那张摄影理论中著名的“冬园”照片——坚信自己找到了摄影之原理甚至真理,这与我遭遇的“理解的失效”有类似之处吧。这份工作并不比写一篇关于“摄影及对其媒介本体论的探索作为概念主义艺术初期之实践策略”的论文更容易。

再后来,慢慢地,在茹丝家,照片上的主角我都遇见了。当他们从茹丝的家门走进来时,就像奇迹一样。在现实里,奥亚没有照片中那么有魅力,他看起来有些疲惫,塔丽亚和她的丈夫非常友好,真让人觉得不可思议——上一秒,他们俩还是光着身体在浴缸里玩耍的孩子。这使我见到他们本人时默默地感到一丝尴尬:素昧平生的陌生人,却知道他们成长的秘密。家人们的到来总会使茹丝的心情好很多。然而,这家人中我最了解的一位,直到我到离开美国必须停止这份工作时都还没找到机会和他握个手,很难说他将意识到我这样一位角色的存在,但我替他重新经历了很多快乐的时光,我不相信他已经不在这了。

(作者系艺术媒体编辑、策展人、写作者)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司