- +1

“冷门”诺奖作家古尔纳:比愤怒少一点,比哀叹多一点

还有几天,2022年诺贝尔文学奖的结果就要公布了,而去年诺奖得主,坦桑尼亚作家古尔纳的中文版作品集,终于在本月于国内出版。

在古尔纳获诺奖之前,不只在国内,对于全世界文学爱好者来说,这也是一个陌生的名字。他的作品曾入围过英语文学最高文学奖项布克奖,但并未获奖。在诺贝尔奖官方推特的投票中,来自全世界的读者中,有93%的人表示从未读过他的作品。他获诺奖的消息刚刚公布时,国内更是一本他的书都没有,也没有任何出版社手握他的作品版权,只有近10年前出版的《非洲短篇小说选集》里,收录着他的两个短篇。

因此,在古尔纳获奖的那段时间,打开关注文学界的媒体或自媒体,大家谈论得最多的话题,不是他的作品与风格,而是“这人谁啊?”

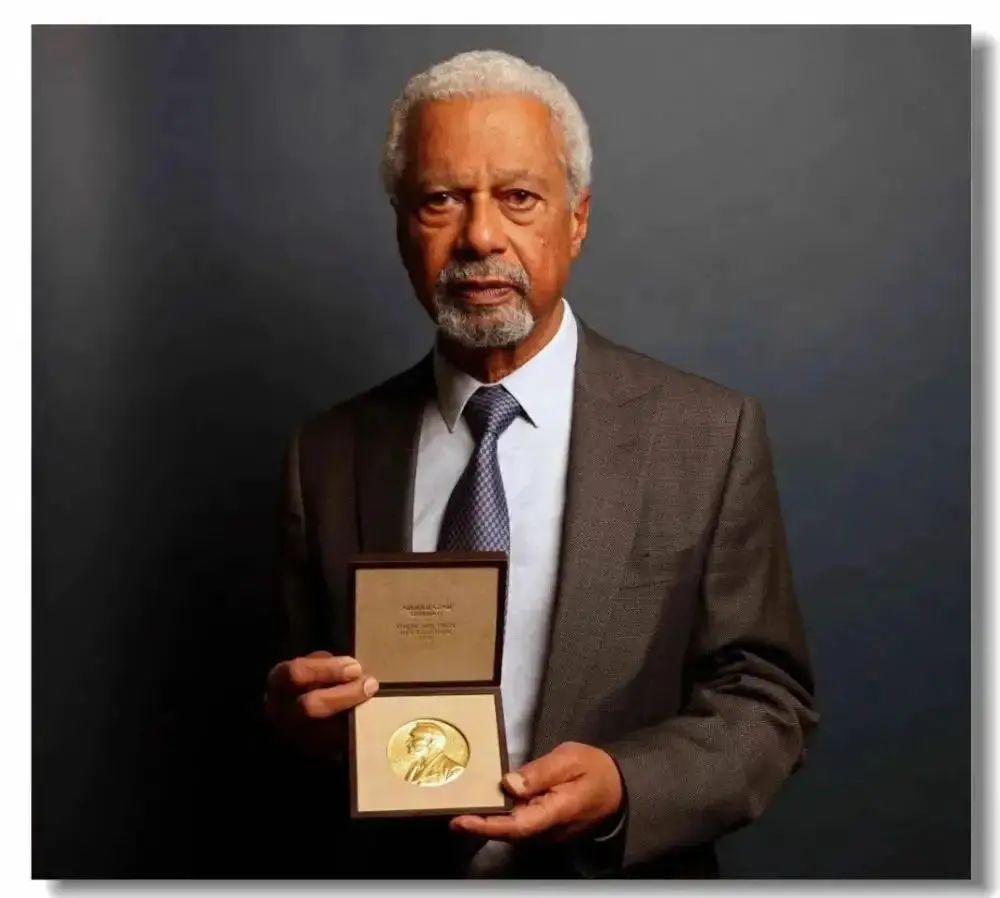

古尔纳手拿诺贝尔奖章

要知道古尔纳是谁,是一件容易的事。只消把烙刻在他身上的几个标签罗列出来,人们便很容易对他有所评判了:

非洲坦桑尼亚籍,黑人,18岁时以难民身份移居英国,在大学教授后殖民文学,研究对象是沃莱·索因卡、萨尔曼·鲁西迪等移民作家,作品也主要都是以难民和殖民地人民的生活为主题。他的颁奖词是:“毫不妥协并充满同理心地深入探索着殖民主义的影响,关切着那些夹杂在文化和地缘裂隙间难民的命运。”

看到这里,很多人大概会露出“恍然大悟”的表情,甚至直接作下评判:他得诺奖的原因是因为政治正确。

对于这样的成见,古尔纳本人在访谈中也谈到过这个问题,他说:

我认为那是瑞典学院对于他们做出这样一个决定的解释,我当然不会去争辩,我为什么要争辩?但我想说的是,我所写的不止这些,或者至少不止是大家所谈论的这些议题。当然,不是说我不接受瑞典学院的说法,因为那只是他们试图高亮出的重点。

古尔纳的一次访谈

这大约也是古尔纳的文学态度,毫不否认他身上的殖民、后殖民与难民的烙印(事实上,他的小说全都以此为主题或背景),但也并非拿此大作文章,止于抨击或卖惨。应当说,与我们最初所想象的不同,他的小说的主氛围,比起苦难,更接近于一种迷茫与苦闷。

后殖民地与难民的流离失所,在他的笔下,被转化成了一种小人物视角下的背井离乡。要了解这一切,得从他的故乡,与他的真实经历讲起。

“我要驳斥那些自信满满的总结归纳”

古尔纳出生在东非桑给巴尔群岛里最大的城市,石城。几年前因为电影《波西米亚狂想曲》再次爆红的皇后乐队,其已故的主唱弗莱迪·摩克瑞同样出生于石城,只比古尔纳大两岁。如今,桑给巴尔已经并入坦桑尼亚共和国,成为一个风景绝美的小众旅游地。

翻看赞给巴尔的旅游宣传照,海水碧蓝,树木繁茂,当地的居民虽然贫穷,但淳朴又热心肠,整个群岛宛如一座还未被资本社会侵蚀过的天堂,但它的历史却如同一部非洲血泪史的缩影。从16世纪开始,被葡萄牙、德国、英国等各国殖民统治,直到1963年才宣布独立,次年成为坦桑尼亚共和国的一部分。

桑给巴尔的旅游宣传照

从16世纪起,这里便是非洲与阿拉伯世界、印度的贸易中转站,大量的农作物、贵金属、宝石,以及奴隶从这里出口,或流经此地,19世纪初,这里更是成了非洲奴隶贸易的中心之一。长达几个世纪的贸易流动,导致这里的居住者鱼龙混杂,印度人、非洲本地人、阿拉伯人、欧洲人,以及多代的混血儿,让这里成了全世界民族最多的国家之一。

古尔纳15岁那年,桑给巴尔发生了一场民族革命,赶走了英国殖民者,但是同时,新政府开始压迫阿拉伯裔人,甚至爆发过屠杀事件。古尔纳正好就是一个阿拉伯裔的穆斯林,18岁那年,他以难民的身份去到英国,读书考学,成为教授,用英语写作,渐渐进入了英国的文化语境中。但从他的小说便能看出,这是一种迫于生活的“被迫融入”。

古尔纳作品第一辑5部代表作——《天堂》《来世》《赞美沉默》《最后的礼物》《海边》已由上海译文出版社推出

《海边》这部小说里,他写了一个被迫以难民身份去往英国的桑给巴尔中年男人。

“我是一个难民,来寻求庇护的。”古尔纳让主人公奥马尔如此自述。奥马尔受过教育,有一些钱,也会说英语,但是他知道,只有让自己显得像边检想象中的“难民”,才有可能被批准入境。

面对这种非洲难民,西方文明世界中的边检,自然浑身散发着优越感。他们耍他玩、羞辱他并以此为乐,翻他的行李,一件件地审视,他们理所当然地认为这是奥马尔人生中第一次坐飞机,于是指着他的机票说,“这是你的行李识别标签。”

当然,这种带着鄙夷的优越感背后,还会有一些自以为是的怜悯。书中,边检认为奥马尔听不懂英文,但依然对他喃喃自语道:

你不会讲英文,你可能永远不会讲。老年人学习一门新语言是非常困难的。你知道吗?你的申请审查起来可能需要几年时间,最终你还是有可能被遣返。不会有人给你工作。你会孤苦伶仃、一贫如洗,生病的时候,没有人会照顾你。你为什么不留在你的祖国安度晚年?这是年轻人玩的游戏,所谓避难,其实就是想到欧洲找工作和发大财,不是吗?这里面没有什么道德不道德的,只有贪婪。也不存在所谓的生命危险,只有贪婪。

我们不知道书中有多少东西是古尔纳的真实经历,但这种感受应该是寻求避难的难民们所共通的:被文明世界的视角审视,被歧视或怜悯,被贴上贫穷、落后、愚钝的标签。

古尔纳在诺奖的获奖演说里讲道:

我在来英国后看得愈发清楚了,不是因为我遇到了什么人能在对话中或是课堂上帮助我澄清,而是因为我得以更好地认识到,在他们的某些自我叙事中——既有文字,也有闲侃——在电视上还有别的地方的种族主义笑话所收获的哄堂大笑中,在我每天进商店、上办公室、乘公交车所遭遇的那种自然流露的敌意中,像我这样的人扮演着怎样的角色。我对于这样的待遇无能为力,但就在我学会如何读懂更多的同时,一种写作的渴望也在我心中生长;我要驳斥那些鄙视我们、轻蔑我们的人做出的那些个自信满满的总结归纳。

这大概是他写作的源头。但怎样的书写才能撕下这些他者眼光下的标签呢?他的做法是,把一个流亡的普通人的日常书写出来,让它从一个远处的标签,变成具体的生活。

比抗争少一点,比哀思多一点

古尔纳的代表作《天堂》,讲述了百年前,一个桑给巴尔的小男孩优素福的故事。优素福12岁那年,父亲因为还不起债,把他抵押给了商人阿齐兹,优素福就跟着阿齐兹去了异乡,到他的店里做伙计。在那里,他还有一个比他大几岁的“前辈”哈利勒,同样因为父亲还不起债而来到这里。

我们跟随古尔纳的笔调,走进百年前桑给巴尔人的日常生活。在他们的生活里,祷告和读背《古兰经》是头等大事,他们对欧洲人的想象充满了厌恶与畏惧:欧洲人可以几天不吃不喝、他们的唾液有毒、他们穿着金属衣服,却不会擦伤身体,还有人亲眼见过一个欧洲人倒地死掉,他的同伴朝他嘴里吹了口气,他又复活了。

海边的桑给巴尔人

书中的人们还有一个不会直面聊起,却一直存在的底色:对奴役的恐惧。要么是被欧洲人奴役,要么是被本地的富商奴役,要么就是欠阿齐兹这样的人债,担心着自己的孩子会不会被带走抵债。显然,婚姻也是另一种奴役,在那里,五只山羊加两袋豆子就能买到一个女人。

优素福是一个缺乏性格的人物,他几乎都在顺从地承受着一切,既不表现得融入其中,但也不会去反抗什么。他最喜欢的地方,是阿齐兹的花园,在他的眼里,那是一个天堂一样的地方。花园里种满了树木和花,各种香气混杂,还有一些果树,结着石榴、橘子,他都没有吃过。尽管花园里有阿齐兹的妻子,一个觊觎他的疯女人,花园的四周被围墙完全封闭,那仍是他最喜欢的地方。

但他很快就意识到,那只是虚假的天堂。他喜欢上了一个女孩,女孩被抵押给阿齐兹做了小老婆,成为他的私人所有物。他的父亲去世了,母亲离开了曾经的家,不知去了哪儿,优素福被完全地抛下了。

书中,优素福曾想和那个女孩私奔,他想对她说:“如果这里是地狱,那就离开。让给我跟你一起走。我们从小就被教成胆小听话,尊重他们,即使他们虐待我们。走吧,让我跟你一起走。我们俩都前途茫茫。还能有什么更糟的呢?”

这便是古尔纳笔下的殖民主义,压迫、苦役、种族主义这样的大词,都是后来者研究它时才会用的,身处其中的人,感受到的只有“我们被教成胆小听话”,或者类似的感受。他们认为自己仿佛生来如此,只有在经历了某些变故,对生活与时代的整体性反思才会到来。

就像古尔纳的另一本书《赞美沉默》中所说的:

不是我们不知道这些事发生在我们身上过,无论奴隶,还是不平等,还是所有人总用鄙夷的口吻形容那些从内陆抓到我们岛上干活的野人的野蛮程度。我们也在殖民历史书里读到过这些,但这些事,总感觉耸人听闻,离我们的生活很遥远,甚至有时候感觉上像夸张的谎言。

每个移民作家都有自己对于故土的见解。奈保尔的视角是上帝式的,他习惯站在高处,犀利地挖出故土落后与混乱的原因。他的思索更偏向于从西方视角出发,批判印度思想上的落后。

奈保尔

2001年诺贝尔文学奖得主

石黑一雄

2017年诺贝尔文学奖得主

石黑一雄的视角是感伤的,他的笔调偏女性化,有着日本式的哀思与悲叹,像在缅怀死去的恋人,日本在他的笔下是作为一种“乡愁”,一种背景和氛围而存在的。

古尔纳的视角像是背井离乡的孩童,多了一分亲历般的真实细致,却又永远隔着一层,无法看清看全。他总是用置身其中的小人物的眼睛望出去,那些时代的大背景,被揉碎成具体的事件,成为人们日常生活的一部分。在这样的目光下的殖民与后殖民主义,就显得比批判和抗争温和一点,又比哀思和缅怀沉重一点。

原标题:《“冷门”诺奖作家古尔纳:比愤怒少一点,比哀叹多一点》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司