- +1

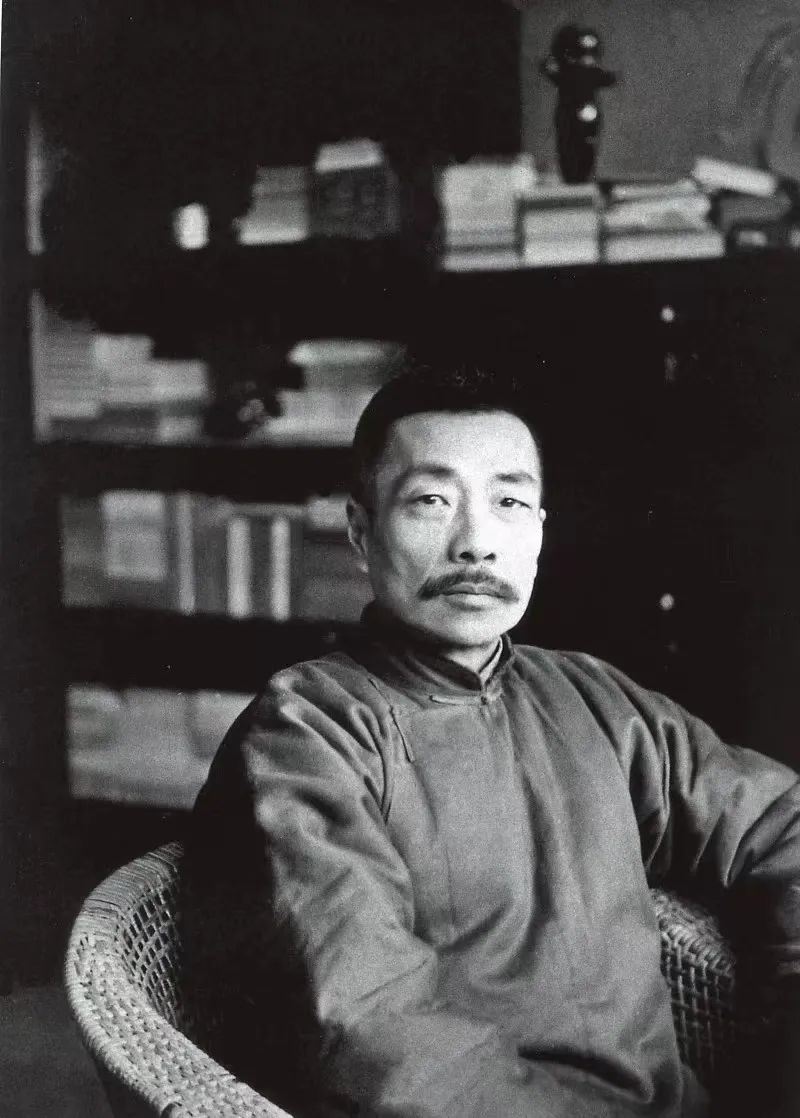

鲁迅文学奖得主郜元宝新编:“只为鲁迅、只为《野草》”

当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。

过去的生命已经死亡。我对于这死亡有大欢喜,因为我借此知道它曾经存活。死亡的生命已经朽腐。我对于这朽腐有大欢喜,因为我借此知道它还非空虚。

生命的泥委弃在地面上,不生乔木,只生野草,这是我的罪过。

野草,根本不深,花叶不美,然而吸取露,吸取水,吸取陈死人的血和肉,各各夺取它的生存。

当生存时,还是将遭践踏,将遭删刈,直至于死亡而朽腐。

但我坦然,欣然。我将大笑,我将歌唱。

我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。

地火在地下运行,奔突;熔岩一旦喷出,将烧尽一切野草,以及乔木,于是并且无可朽腐。

但我坦然,欣然。我将大笑,我将歌唱。

天地有如此静穆,我不能大笑而且歌唱。天地即不如此静穆,我或者也将不能。我以这一丛野草,在明与暗,生与死,过去与未来之际,献于友与仇,人与兽,爱者与不爱者之前作证。

为我自己,为友与仇,人与兽,爱者与不爱者,我希望这野草的朽腐,火速到来。要不然,我先

就未曾生存,这实在比死亡与朽腐更其不幸。

去罢,野草,连着我的题辞!

一九二七年四月二十六日

只为鲁迅、

只为《野草》

文/郜元宝

收在这里的三十余篇关于鲁迅《野草》的论文,是在《纪念〈野草〉出版九十周年国际学术研讨会会议论文集》基础上编纂而成,我首先要感谢出席会议并提交论文的国内外鲁迅研究的学者们。

二〇一七年十二月十九日在复旦举办的别开生面的国际学术研讨会,原本纳入“复旦中文百年庆典学术活动”系列,当时的系主任陈引驰教授要求我在会议结束后尽快出书,但因为不少学者最终未能与会,部分与会学者只提交发言提纲而来不及完成论文,更多学者提交了论文,但在我一再催促之下,仍坚持反复修改。论文集最终出版,因此就一直拖到现在。

这里要向引驰教授、当初热心承担出版之责而此后一直不肯放弃的复旦大学出版社邵丹女士致歉,同时也要向最终交来论文定稿的各国鲁迅研究同行表达我的钦佩之情,正是他们这种精益求进的学术态度,使本书完全当得起“《野草》研索新集”之名。

在我参与或举办的各类学术研讨会中,这次围绕《野草》的会议实在让我印象深刻。

最初动议,是二〇一六年八月我在悉尼拜访鲁迅研究前辈Mabel Lee 时突然萌发。那天我和Mabel 聊天,不约而同地想到不妨趁着纪念《野草》出版九十周年的机会,召集各国学者来悉尼聚谈。按Mabel 的说法,“不为别的,只为鲁迅,只为《野草》”。

这个想法立即获得昆士兰大学张钊贻教授、新南威尔士州立大学寇志明教授、悉尼大学郭英德教授的响应。他们纷纷提出自己的想法,包括如何向悉尼大学争取经费、请哪些学者、会议采取何种形式——我也赶紧联系自己熟悉的国内外鲁迅研究同行,征求他们的意见,主要是想知道他们“档期”如何,是否有时间赶写出新的《野草》研究论文。

很快就得到日本、韩国、俄罗斯、印度、意大利学者的肯定性反馈。王德威教授自己腾不出时间写论文,但热心推荐了好几位当时还在美国攻读博士的年轻学者。

到二〇一七年初,陆续收到会议论文和发言提纲。万事俱备,只欠东风,却忽然从悉尼大学方面传来信息:他们拿不出钱来举办围绕中国现代作家一部文学作品展开的国际学术研讨会。此前我不是没有担心,但Mabel 等人信心满满,认为一定能办成。最后这个结果其实也在意料之中,所以一得到悉尼大学的信息,我就立即争取将会议搬到复旦来开,很快就得到中文系和现当代文学学科的支持,也落实了各项具体事宜,总算没有让几位最初的发起者们失望。

会议缘起和经过,基本如此。现在回想那一整天的会议,许多细节,仍令人感奋。

从北京特地赶来的鲁研界前辈陈漱渝先生、张梦阳先生都拿出对《野草》的最新研究。陈漱渝先生不仅坚持他对《野草》情绪基调的一贯看法,还“买一送一”,不断插话,在自己的论题之外,给各位发言者随手抛出他作为考据家所掌握的丰富材料,令我们大饱耳福。“鲁迅学”是张梦阳先生的本行,他给会议提交的论文便是《〈野草〉学九十年概观》。但他最后交给本论文集的竟是《〈野草〉的精神分析》,直探《野草》深厚内蕴。前辈学者孜孜不倦、勇猛精进的毅力着实令人敬佩。

陈子善教授考证一张《野草》出版广告(他认定出于鲁迅本人之手),王锡荣教授阐释“大欢喜”一语与佛典无关,引起大家浓厚的兴趣与激烈争辩。两位考证大家看似仅选取跟《野草》有关的一个小问题,牛刀小试,但指归还是如何从整体上理解《野草》:《野草》果真如北新书局那则广告所说是“特异”的吗?《野草》果真浸透了鲁迅的佛学思想吗?文贵良从那两株矗立九十年、还要继续矗立下去的古怪的“枣树”出发,申论鲁迅整个“白话诗学”,也是即小见大之法。

陈思和教授即席发言,结合整个二十世纪中国文化精神的曲折前行,重新讨论鲁迅和五四一代既反传统又反现实,甚至连整个“人”的概念(包括自我)都一概怀疑摧毁的孤绝彻底的先锋意识。他认为正是《野草》完美阐释了五四的先锋意识,而这种先锋意识“到今天为止仍然是一个从天而降的谜,一个到今天仍然没有被识破和谈透的文化现象”。在新世纪初李慎之先生曾经撰文,对《野草》推崇备至,也认为《野草》“简直不是人间笔墨”,也看重《野草》在中国文学史上的孤绝地位。但无论《野草》如何孤绝,仍不失其强烈的人间性。怀疑并摧毁一切、执拗地与虚空作战、“简直不是人间笔墨”,这种精神文化现象本身不也是一种激越的人间性的投射吗?

王彬彬、阎晶明、刘春勇、符杰祥、陈洁五位,从不同角度探讨了鲁迅创作《野草》的缘起、“本事”与动机。他们在注重还原历史细节的同时,丝毫不肯放过对《野草》主题的探索。毋宁说,努力还原《野草》周边历史与生活的丰满细节,对《野草》主题的追问才更显确凿。阎晶明先生因此还触动夙愿,一发不可收,时隔三年终于推出他的《野草》研究专著。至少在这点上看,此次会议,他的收获最大。

秋吉收先生在引起持续热议的《野草》“得名”新说之后,又提出《野草》与中日两国作家的互文关系。他和阎晶明先生会后展开了一场严肃紧张的争辩。作为中日两国学者之间发生的这场论辩的见证者和某种意义上的调解员,我深感荣幸。

王风教授轻易不肯出手,但他在这次会上的发言激情四射。他从《影的告别》《过客》等经典文本出发,抓住“意义的黑洞”和“肉薄虚妄”这两点,跟张钊贻、张洁宇、张闳、张业松、李国华(以及后来加入的陈国恩、彭小燕)一起,继续深入挖掘《野草》那仿佛呼之欲出而又似乎总难把捉的主旨。

寇志明教授独具慧心,从“自言自语”跟《野草》的关系入手,牵一发而动全身,反复研讨鲁迅所特有的回忆性写作之修辞策略与情感内涵。寇教授将这篇论文献给他的老友、也是许多参会学者共同的朋友冯铁教授,使“回忆”的情绪从《野草》散出,激动了许多人的心。

洪昔杓、海孟德、赵京华、汪卫东四位教授将各自对《野草》研究的反思置入中、日、韩、印文化学术语境,扩宽思路,为今后的《野草》研究提供了必要的借鉴。

藤井省三教授、裴妮科教授、罗流沙教授本打算提交的论文也是关于《野草》翻译与研究在日本、意大利和俄罗斯的历史根脉。非常遗憾,截止到本论文集交稿之际,他们仍在打磨各自的论文。藤井先生出于他对鲁迅的终身情缘,也出于他对早年曾经访学过的复旦中文系的系念,最后交出一篇经过重新审定、包含了他和东北作家梅娘一段有趣交往史的旧文,多少弥补了遗珠之憾(我也祝愿罗流沙、裴妮科教授的论文能早日完成)。藤井先生讨论《野草》与“复仇”的旧文,虽旧尤新,刘云教授同样讨论《复仇》的论文就是一个证明。

Mabel教授、孙郁教授都因健康原因未能参加会议,但最后都交出研究《野草》的力作,以自己的方式实现了“只为鲁迅、只为《野草》”的约定。

二〇一七年九至十月,也正是《野草》会议最后准备阶段,我恰巧在拿波里东方大学访学,直到开会之前几天才回到上海。许多安排都很粗糙,最大的遗憾是未能邀请更多专家学者参与。至于会务工作,只能拜托博士研究生们。没有靳路遥、王佳帆、郭垚、金瑞恩、刘新林、刘振、王泽鹏、何力、李恒顺、郑依梅等同学的辛勤付出,这次会议无论如何也不能如期开成。感谢他们!

在《〈野草〉研索新集》即将出版之际,我匆匆写上几句拉杂的话,交代跟本书相关的那次国际会议的缘起、经过和会议期间一些难忘的情景,也算是一种纪念吧。

二〇二一年六月十五日记于上海

上文为《本味何由知:<野草>研索新集》一书编后记

《野草》是鲁迅先生唯一的一本散文诗集,写于五四运动后期。《野草》也是中国现代文学史上第一部具有深刻的思想性和高度的艺术性的散文诗集。该书以曲折幽晦的象征,表达了20年代中期作者内心世界的苦闷和对现实社会的抗争,反映了鲁迅彷徨、思索、坚韧战斗的心路历程。23篇散文诗穿越在荒诞的梦境和现实之间,篇篇都有它独特的印迹,首首都有它深刻的含义,句句都有它幽深的神秘。

原标题:《鲁迅文学奖得主郜元宝新编:“只为鲁迅、只为《野草》”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司