- +1

顾城 | 一个孩子的思索与快乐

诗人顾城(1956.9.24 — 1993.10.8)的诞辰。

我是一九五六年秋天的孩子。在我的出生医院附近,有一座藏式白塔。

五岁以前我是快乐的。后来进了幼儿园就不那么快乐了。

为了逃脱幼儿园的拘束生活,我没进大班就上了小学。小学原是城郊一座有名的财神庙,有好几个院子,院里有可以在上面跳蹦的老树根和躺倒的石碑。二年级我又进了另一个小学,也是一座老庙,成了操场的庙院,中心一棵绿荫遮天的老槐树,三个同学手拉手都抱不过来。三年级我返回了可以在石碑上跳的小学。但我始终没有快乐起来。因为我必须记那些毫无生气的课文,必须定时和一些爱骂人的同学坐在一起。我是讨厌必须干什么的,再加上酷爱发烧,所以始终没能成为一名好学生。

放学铃一响,我就逃走了,逃到一个被称为“后边”的地方,或是荒凉的城楼上,那里有小鱼或是黄昏时开始爬动的刺猬,草长得比我还高。只要靠近大自然,我就会快乐。

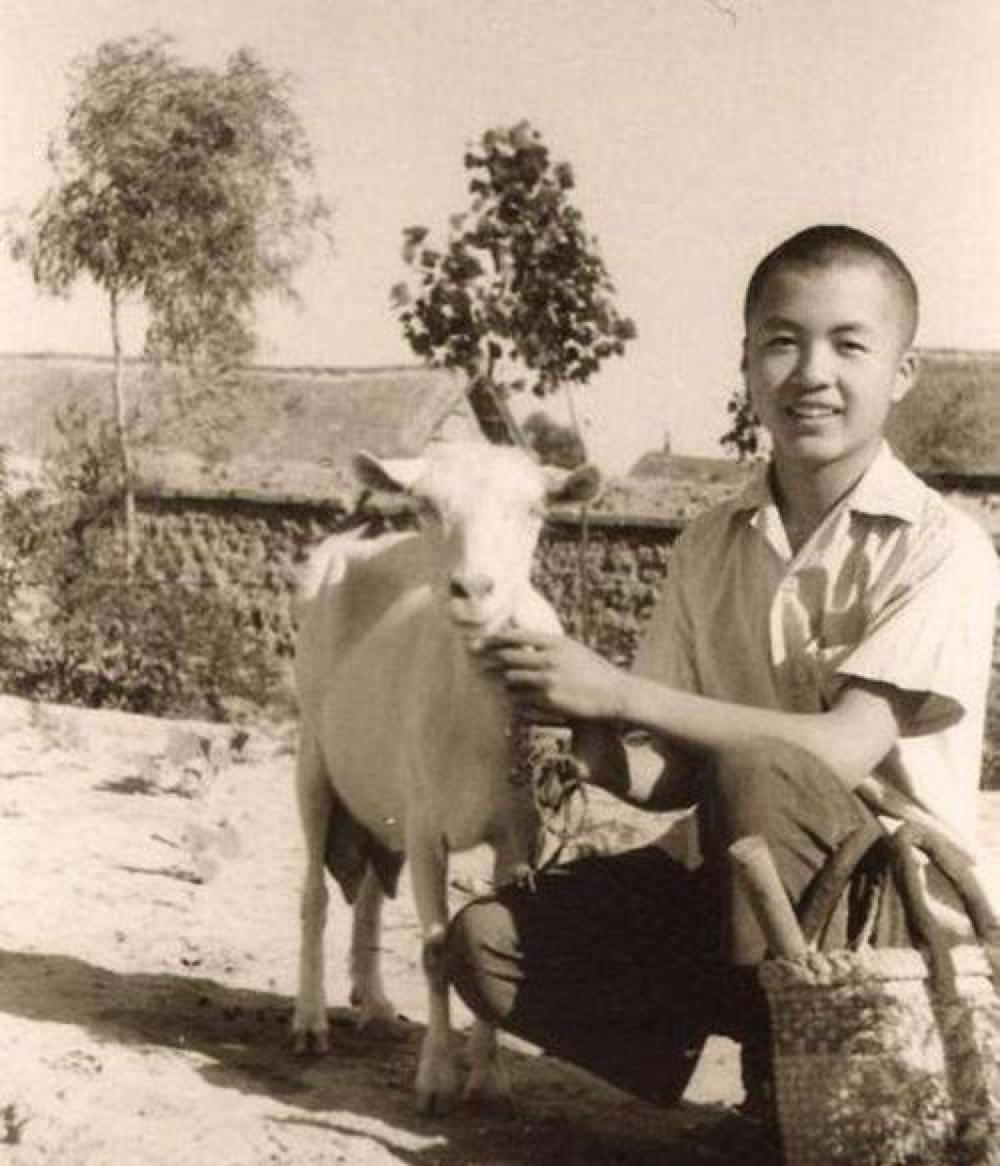

▲ 顾城的少年时代

文化革命袭来的那个夏天,我正在三年级,同学都兴奋起来,老师开始也还高兴,给我们念一段《燕山夜话》,然后怒火万丈地批判;很快好的就都变成了坏的,老师带头造反,把校长围了起来,校长也大声背诵毛主席语录,要把模范老师修正主义地主分子捉起来。我当然再不用记课文,或者坐在哪个位子上了。

这个暑假一直放到了数九的冬天。我又转回了城里的老庙小学。头天上学,让我吃了一惊,窗户全都没了玻璃,椅子得靠你自己的腿才可能立住,两个出身好的学生为抢一个缺腿少的椅子掀起了战争,墙破了大洞,门过不去,我就从洞走了出去。

老师分成了战斗队,另一些被所有战斗队吆喝着摇煤球。同学也都分成了战斗队。又停课了。

我自顾自地爱上了一门科学——昆虫分类学。它很符合我渺小的志趣。野蜂,各种图案的瓢虫,法布尔的论述……我心里升起了幸福的美感,并且第一次想到了信仰。

正当我沉醉于抄写拉丁文昆虫学名和做昆虫标本的时候,却忽而又“形势大好”——再一次“复课闹革命”了。这一回革命更加深入,我们的课程成了吃忆苦饭、开斗争会、游行、拉城砖……当我被命令上中学时,我真相信快乐永远失掉了。

六九年秋,当我听到要全家下放时,竟十分欢喜,想着终于可以自由地到昆虫中去了。卡车把我们拉到一个叫火道的村子里,我的欢喜凉了下来,眼前出现的并不是田园和草原,而是暗色的茅顶、土墙,和直达天际的荒滩……

在那片荒滩上我游荡了三年。没有上学,也没有去研究“昆虫分类学”。生活把我改造成了放猪和拾柴的爱好者,在圆形的大地上走,在崩裂的河岸上走,去追随风,去寻找绿色……虽然生存是艰难的,我对美的信仰却并没有削减;这种信仰有了另一种表达,就是写诗。

七四年夏天,我又回到了北京。进城后,强大的社会之风向我吹来,听天由命的薄帆破碎了,一本普及辩证法的小册子,使我相信世上有真理,而我有责任。出于这种幼稚的责任感,我到一个街道的作坊里,拼命地干起活来,木工、油工、钳工、壮工,都干过,几个月后就入了团。

七六年的那场震荡,使我的这种献身热望发展到了顶点,真正地感到那种献身之美。我竟然没有卷入到最中心去,之后便迅速冷静下来,一些无情的社会现实,在迫使人思索而不是行动。

后来,我通过业余学习哲学、美学、心理学和历史,逐步认识到了要振兴民族,光有献身的热情是不够的,还必须有对我们所处时代、社会和整个现实的足够认识,有真才实学,有在充分继承的基础上向前发展的创造力。

我开始了有目的地学习写作。

七六年以后,我在各种报刊上发表了约二百首(篇)诗、童话和散文。在学习写作的过程中,我更清楚地认识了社会、人、自己,我要用笔揭示现实,表现理想,为了东方永远像太阳般光辉,为了真善美。

文字丨选自《顾城文选·卷一:别有天地》,顾城 著,北方文艺出版社,2005年6月

编辑丨Cecilia

原标题:《顾城 | 一个孩子的思索与快乐》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司