- +1

锐评 | 张芷若:《我的姐姐》:一曲女性自陈的挽歌

原创 张芷若 新青年电影夜航船

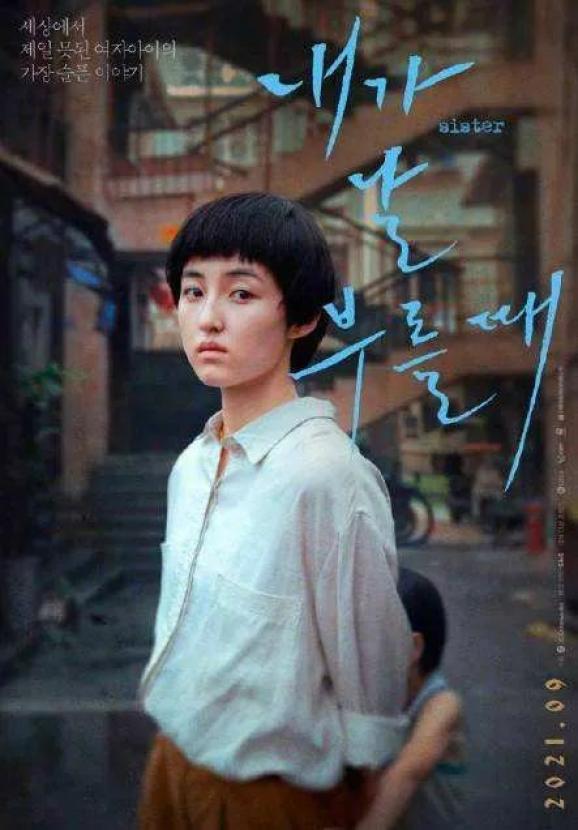

《我的姐姐》:一曲女性自陈的挽歌

作者 | 张芷若

《我的姐姐》上映于2021年,由殷若昕执导。影片最初就呈现了一个因车祸而支离破碎的家庭。姐姐安然由于父母重男轻女的思想观念,在家庭中长期处于不平等的地位——长期被寄养在姑妈家中;为获得生育二胎的权利,曾被父亲要求扮演残疾人的角色;父亲认为“女孩子要早点赚钱养家”因此私自将安然的高考志愿改为家乡护理专业。在这种不平等的关系中,安然与父母及弟弟关系冷漠疏离,独立于家庭。这种平衡关系由于父母在车祸中去世而被打破,安然面临着抚养或送养六岁弟弟的抉择,这个过程不仅仅是安然与自我的博弈,也是与传统社会伦理的重男轻女、与女性在社会和文化中长期处于的边缘地带之间的博弈。

《我的姐姐》在上映后针对安然是否应该抚养弟弟引起巨大争议。一方面,安然在家庭中受到不平等对待、长期处于边缘地位,与父母和弟弟之间仅有血缘之名未有血缘之情,因此安然坚持抗争、送养弟弟也是情理之中;另一方面,虽然安然受到不平等对待,但是作为家庭的一员,即便不能称之为血浓于水,但家庭的内在伦理道德和责任依然存在。安然作为父母双亡后未成年弟弟的唯一家人承担起抚养弟弟的责任也是有理可依。也不乏有观众就安然是自立、自主还是冷漠、自私进行争论。这些争议将安然禁锢在家庭中,围绕着女性在家庭中被忽视权力和受到的回归家庭的询唤以及家庭伦理道德展开,于是整部影片都处于性别议题和家庭伦理议题的暧昧中。

而在笔者看来,影片展现了传统社会伦理以及重男轻女封建思想在现代社会沿袭造成的男女权力不均衡、地位不平等,并将姐姐安然置于一个反抗者的地位,其意图必然并不只是探讨家庭伦理与责任和个体发展之间的矛盾、社会发展带来的个人本位与家庭本位价值观念之间的冲突,而是含有呈现女性成长与男性以及男权价值观念的复杂纠葛从而体现现代社会女性自我意识的觉醒的企图。

影片具有了大多数“女性电影”的开局特征——“以一个不‘规范’的、反秩序的女性形象、女性故事始”,但其结果也未能逃离女性电影的窠臼——“以一个经典的、规范的情景为结束”。加之故事发生的特殊环境——家庭,影片其实以一个包裹在家庭中的女性故事始,随着女性在父权制下自主觉醒和反抗、逃离的失败转向了一个家庭议题,使原本作为配角的家庭议题一跃成为主角,于是女性对于父权制的反抗以及自我意识的觉醒在与家庭责任的拉锯中败北并变得不值一提。

《我的姐姐》海报 (图片来自互联网)

01

音起高昂——反秩序与逃离凝视

随着社会制度的进步和文化思潮的兴起,19世纪下半叶以来西方爆发了三次女性运动,中国也在五四运动后开始了解放妇女的思潮,传统社会中服务于父权制、禁锢女性的纲常名教开始瓦解,女性在影视作品中的形象和所指也随着社会的发展不断改变,成为女性文化一次次的倒退和反抗的镜像。在早期的影视作品中,女性是“空洞的能指”,是被凝视、被牺牲、被罹难的对象,是展现父权制、加固父权制的异己性他者。随着西方女性主义思想的涌入,中国女性主义也开始兴起,在当代社会中成为了颇受关注的议题,于是更多文学作品、影视作品也开始讲述女性的故事、关注女性的成长,甚至出现了以正面、强大的女性形象作为特征的“大女主”题材影视作品。女性电影往往试图通过关注女性在父权社会下的不平等地位、将叙述视角转移给女性从而展现女性如何冲破被物化的符号身份、实现自主意识的觉醒。

而在男权社会结构中,关于女性主体的成长与构建的有效阐述始终处于缺席状态。佛洛依德构建了关于男性成长的主要论述。他指出男孩在成长过程中必然经历一个在潜意识中有着杀父娶母愿望的俄狄浦斯阶段,在面对来自父亲的阉割威胁时将对母亲的认同转为对父亲的认同,从而超越俄狄浦斯阶段、完成成长。在拉康对弗洛伊德之男性主体理论的修正和补充中,男性的成长历程及其对俄狄浦斯情结的战胜和超越是一个将“父之名”、“父之法”自觉内在化的过程。男孩将自己的主体身份认知建立在对自己和女孩的身体差异的认知上。女性作为一个不完整的、遭到阉割的形象成为来自“父之名”、“父之法”的阉割威胁的象征,这种象征始终能够引起男性的阉割焦虑,因此男性进一步确立主体身份、获得权力需要驱逐女性象征带来的焦虑。物化女性身体,使其成为异己性的他者、成为欲望对象,成为了男性驱逐阉割焦虑的一种方式。

劳拉·穆尔维根据弗洛伊德以及拉康关于男性成长的论述,指出商业电影中“男人看/女人被看”的叙事原则以及“男人/女人、看/被看、主动/被动、主体/客体的一系列二项对立式”。女性在其中是异己性的物象,是被观看、被凝视的欲望客体;而男性却是掌控着叙事结构,是男性行动和男性欲望的客体。这种叙事结构通过凝视与物化女性来缓解男性焦虑并完成对于父权结构的强化。

《我的姐姐》海报 (图片来自互联网)

而在《我的姐姐》中,安然不仅不是被凝视的对象,反而具有反凝视的特征。女性在影视作品中往往以象征欲望客体的“情人”形象和象征俄狄浦斯情结的“母亲”形象呈现从而承载男性凝视。姐姐安然在影片中本身并非“情人”,也并非“母亲”,但是影片最初即呈现了这个家庭的一个巨大变更点——车祸。在车祸中,话语权所有者、父权制下的男性——父亲以及母亲去世,家庭被解体、被重构。“长姐为母”的传统观念将安然被放置到一个新的母亲角色中,但是安然是“母亲”吗?

影片呈现了一个已经完成转换的安然形象。在父亲重男轻女的观念、表哥的暴力对待、姑父的偷窥等来自于父权制的压迫下安然的女性特质被隐藏,安然不是甘愿牺牲、无私奉献的“空洞的能指”,她独立、好胜、自我、自由,敢于在送养弟弟的问题上与整个家族(包括男性和处于被凝视地位的女性)对抗,对产妇在已有两女的情况下冒着生命危险生产只求一子感到愤怒和无力……安然呈现出中性的特征,丝毫不具有“母亲”特征,安然是“反凝视”、“反母亲”的。

在影片中安然的姑妈安蓉蓉的存在更加凸显了安然的这种反秩序特征。安蓉蓉没有作为主体的自我意识,始终在遵守着父权制下的“女性规范”,响应着传统伦理规范对于女性回归家庭的询唤,是使男性从阉割焦虑中解放的空洞的他者符号能指。作为姐姐,安蓉蓉为弟弟放弃上大学的机会、放弃在俄罗斯的生意;作为妻子,安蓉蓉为照顾瘫痪的丈夫和叛逆的孩子尽职尽责。“我是姐姐,从生下来那天就是,一直都是。”安蓉蓉以姐姐、妻子、母亲的身份禁锢在家庭中,作为女性的诉求被漠视、权利被遮蔽,在家庭以及社会中都处于边缘地带。安蓉蓉是父权制下的臣服者、归顺者、未觉醒者,也是父权结构、男权逻辑的捍卫者和传播者。于是影片中出现了同为姐姐的安然和安蓉蓉之间的对抗,这是共同处于父权制中女性之间的对抗,这种对抗为影片所塑造的反“规范”的女性形象撕开了一个裂口。

《我的姐姐》剧照 (图片来自互联网)

02

音调辗转——成为男性,回归父权

影片中安然幼年时被迫排除于家庭之外,而成年后自主选择独立于家庭。她通过自我投资、自我进步企图在父权制下实现完全自立、获得权力。这是一种高度个人化的女性主体意识觉醒,并非女性解放、社会正义的实现,因此姑妈安蓉蓉作为另一个女性个体(或者代表着其他处于社会政治、经济、文化和家庭边缘地位、在经济、地位、地域、阶级、年龄等方面受到歧视的、承受着来自不平等地位和不均衡权力的压榨与逼迫的、独立实现女性意识自我觉醒具有困难的女性)是处在安然的对立面上,甚至是为安然所斥责的。安然企图踏出父权制的制约的同时,也在成为着父权制下权利所有者和支配者,个体的解脱加强了父权制,依然无法实现沉默的大多数的解脱。

同样处于安然对立面上的还有影片中的男性角色。重男轻女的父亲、软弱的男朋友、偷窥安然的姑父、暴躁无能的大伯、游手好闲的舅舅,这些男性角色都是在社会阶层和道德层面处于边缘地位的负面化形象。通过对男性他者的否定实现女性在道德和社会中立于核心位置,因此在影片镜像中呈现出父权制下重男轻女、女性处于边缘位置的表象和道德层面“女尊男卑”的混合。这种混合为影片中女性反抗传统男女地位创造了不必要的合理性,反而造成了一种真实的男性缺席。

《我的姐姐》剧照 (图片来自互联网)

与真实的男性缺席相对的是虚假的女性在场。安然的“反凝视”、“反母亲”形象特征是通过迈入一个模糊了性别差异的中性形象实现的,女性特质、女性诉求、女性价值被忽视。影片没有实现突破男权文化及话语、形成女性和关于女性的话语,“花木兰”依旧是主流文化中女性最为重要的镜像。在“花木兰式境遇”的自我困境中,女性依然只能模仿男性来靠近权力,而非改变原有的权力和逻辑,成为权力本身、塑造新的逻辑。负面的男性角色刻画、“女尊男卑”的道德画卷、“花木兰式”的反秩序女性角色,层层叠加企图为女性突破凝视、进行女性自我言说提供合理性和必然性,实际上导致了“1+1<1”的结果,是试图用男性话语解构男权社会男性主体性的失败,是由女性表达的、男权文化的规范力,是在父权制下女性觉醒、抛弃能指符号的失语。由此看来,家庭的解体和重组不仅使安然成为名义上的母亲(并没有成为能指意义上的母亲),而且使安然成为小家庭的实际掌控者,在某种意义上成为一个父亲。

03

尾音低沉——一场逃脱的彻底落网

如果说“花木兰式”境遇是父权的回归与对父权的归顺,那影片最终则呈现了逃离的彻底落网。

影片的最后安然在父母的墓前袒露自己试图通过考研改变命运从而获得父母的认可的心声,于是安然此前所有反秩序、非规范的行为动机从女性自我意识的觉醒转移到了在父权制下寻找权力所有者的认同。不可否认的是安然不认同父权制下对于女性诉求的忽视和对于女性地位的挤压,并试图通过自由、自主、自立来实现女性价值,但是这种自我实现指向了父权社会对于女性的认同,是女性对于父权的回归。她没有企图从问题的根源——父权制下男权逻辑出发求得问题的解决,而是希望通过自我的努力来寻回被忽视的诉求和被剥夺的地位,从而实现自我的“解放”,求得父权社会的认同。这种回归将女性冲破父权制下女性的所指符号置于更加悲观的地位,实现了父权制的加强。

《我的姐姐》剧照 (图片来自互联网)

关于弟弟被送养或被安然抚养这一核心问题,影片呈现了一个开放式结局——安然在签订抚养协议时犹豫不决后并未签署、带着弟弟安子恒跑离送养家庭,关于弟弟最终的去向影片并未交代。但面对弟弟“我们去哪”的提问,姐姐反问“我们去哪”时语气轻松愉快,且影片在之前安然和弟弟之间的相处中为亲情的步步升温做足了铺垫。因此笔者倾向于结局安然最终并未在送养协议上签字,而是承担起抚养弟弟的责任,于是安然在父母双亡后从仅仅“继承”母亲的名义变成了一个真正的“母亲”。随着影片的发展,安然与弟弟之间的关系从最初的水火不容变成姐弟情深,变成一个支离破碎的家庭中相互依偎、仅有彼此的亲人。安然对于弟弟的接受,不仅仅是接受道德层面的义务,还是情感方面接纳,是无法割舍的亲情羁绊,是和原生家庭的和解。安然在幼小的弟弟的呼唤中、在家庭和社会的催促中完成了沉睡的传统女性特质的苏醒,实现了名义母亲与实质母亲的重合。安然与弟弟之间建立羁绊的过程,是影片议题从女性主义转移到家庭伦理的过程。在这种转移中,原来的不完美的反抗也被彻底消解,成为父权制度下的承欢。家庭伦理对于亲情的呼唤战胜了女性意识,安然重新成为“被凝视的母亲”,女性为挣脱父权制度的凝视与物化在家庭中被弱化为家庭伦理问题,变成斩不断的亲情和个人发展之间、家庭本位与个体本位之间的冲突,于是血缘亲情最终获得圆满,却成为了男权社会构建中男女不平等事实的遮羞布,成为安然抗争失败的挽尊。

安然真的不被凝视吗?从女性塑造成男性,到男性角色的负面塑造,到自主回归母亲形象,女性每一个企图脱离父权凝视的举动其实都是将自己置于一个父权的话语逻辑中,将来自男性凝视的眼睛牢牢粘到自己的后背上。

《我的姐姐》海报 (图片来自互联网)

在新华社对《我的姐姐》导演殷若昕的访谈中,殷若昕提到“希望通过这部电影,让更多的女生看到有电影在书写他们的故事,关注她们人生经历中的痛苦和快乐、彷徨和迷茫、际遇和梦想”。虽然影片最终落到了一个经典的规范的情景中,但是却将女性面临的来自家庭和社会的困境以及家庭与个体之间冲突和矛盾展现出来,正是由于“安然们”以及她们的抗争持续存在,这种问题的呈现也具有一定意义。

戴锦华老师曾经对女性制作者在影片中所做的突破主流意识形态、实现自觉的、反抗的女性自陈的努力最终都无法真正逃离男权话语的原因进行了分析。“这些影片的女性制作者并未能建立一种真正自觉、自省的女性立场,她们大都持有某种本质论的女性观,大都保有某种经典的道德判断与性别价值判断。女性命题与女性形象的历史空白造成了一种深刻的女性自我意识与性别意识的混乱与无知,这一切成了女性电影中女性怪圈的历史成因。其表达女性自陈的努力,大都止步于塑造‘正面女性形象’,而始终不曾成为一种话语的与文化的反抗或颠覆。经典叙事模式与镜头语言模式的选用,先在地决定了她们的逃脱注定是又一次的落网。”由此可见,女性电影的创作仍然任道而重远。

正如戴锦华老师指出的,电影中女性角色塑造、女性议题表达的失败具有女性命题和女性形象空白的历史因素,因此相较于女性电影的制作,或许更待解决的问题是女性如何从父权制下的他者符号能指身份中解脱、如何摆脱被凝视的命运、如何实现女性自主意识的觉醒、如何提高女性的社会和文化地位、如何形成女性属于自己的语言。这里的女性不是个体,不是社会概念上的群体,而应该是一个性别概念上的群体。

参考文献

1. 戴锦华.电影理论与批评[M].北京:北京大学出版社,2007.142-147.

2. 戴锦华.不可见的女性:当代中国电影中的女性与女性的电影[J].当代电影,1994(06):37-45.

3. 刘鹏.尚在围城之中——论电影《我的姐姐》的虚假二元对立与男权话语[J].电影文学,2021(18):95-100.

4. 新华社国内部.专访《我的姐姐》导演殷若昕:关于女性,关于青春[J/OL ].(2021-04-13)[2021-12-12]. http://www.sd.xinhuanet.com/news/yule/2021-04/13/c_1127323566.htm

5. 戴锦华.不可见的女性:当代中国电影中的女性与女性的电影[J].当代电影,1994(06):37-45.

(本文为北京大学新闻与传播学院《影视与文化批评》2021年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2021年优秀影视评论”)

新青年电影夜航船

本期编辑 | 冯萱

图片来源于网络

2000年,新青年网站电影夜航船出发,那是盗版DVD、电影BBS的时代。

2019年,新青年电影夜航船再度出发,期待用电影来思考人生与社会。

电影不是特殊的文化趣味,也不是喂养观众的廉价鸡汤。电影是一份邀请,一次聚集,一次分享,一种无名的大众对未来的探险。欢迎朋友们重新登船!

原标题:《锐评 | 张芷若:《我的姐姐》:一曲女性自陈的挽歌》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司