- +1

任溶溶辞世:再会,一百岁的快活与天真

9月22日晨,著名翻译家、儿童文学作家任溶溶先生在沪安然离世,享年100岁。

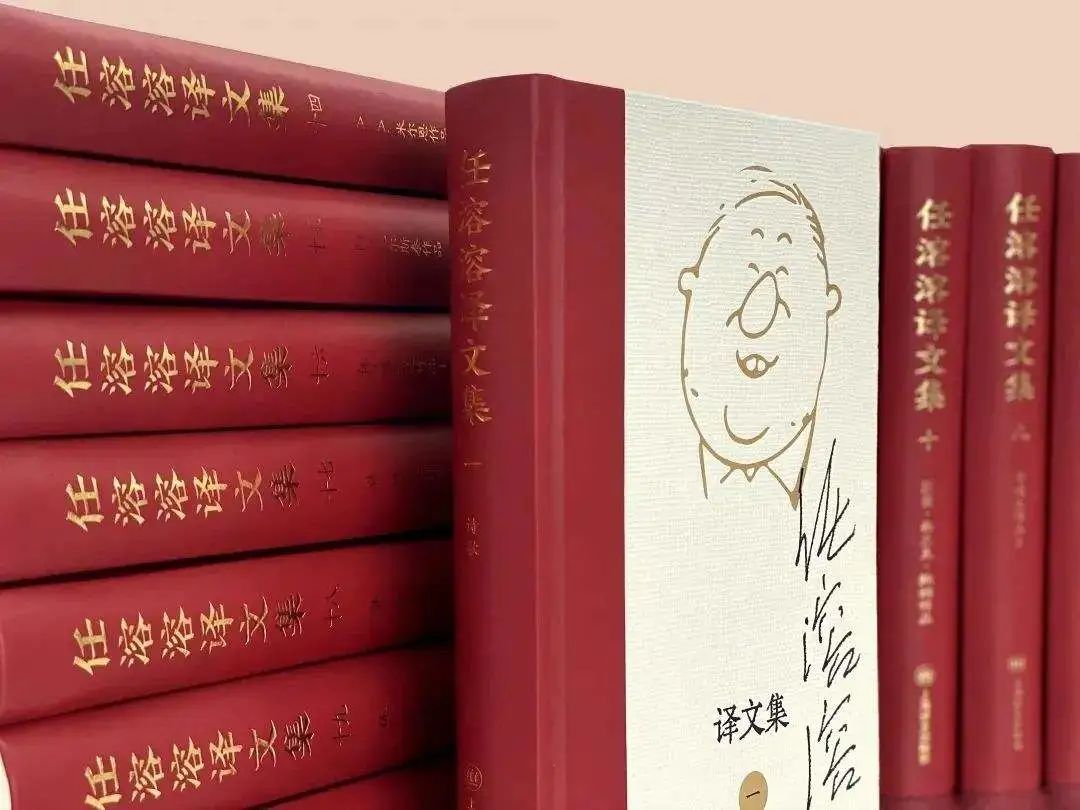

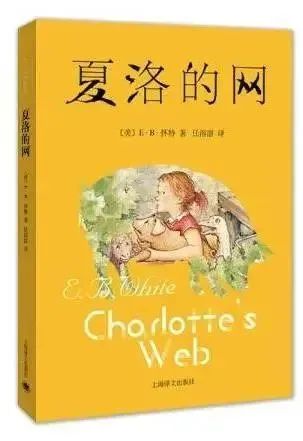

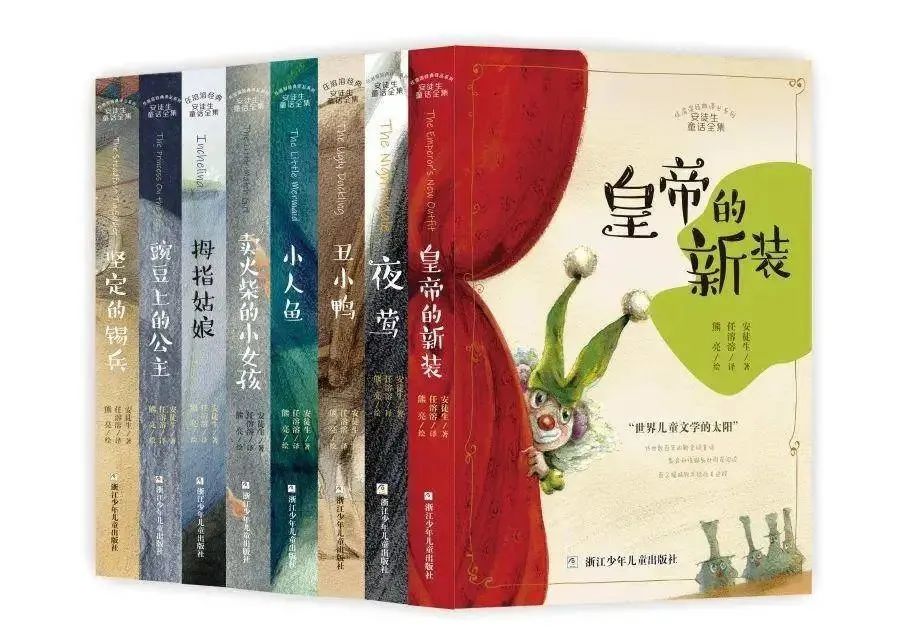

作为翻译家,任溶溶精通英、俄、意、日四种语言,80年来翻译了数百种世界文学经典,尤其是一大批世界名著如《安徒生童话》《木偶奇遇记》《夏洛的网》等成为万千中国孩子的阅读宝库,滋养了几代中国儿童的精神成长,为中国儿童文学的发展提供了国际视野和全球眼光。他曾两度获国际儿童读物联盟颁发的年度翻译奖,被中国翻译协会授予“翻译文化终身成就奖”。今年1月,上海译文出版社推出了总字数近千万字的译著结集《任溶溶译文集》,5月浙江少年儿童出版社也推出了八卷本、240余万字的《任溶溶文集》,全面展示了任老在童话、小说、故事、诗歌、散文等不同体裁的创作成就。

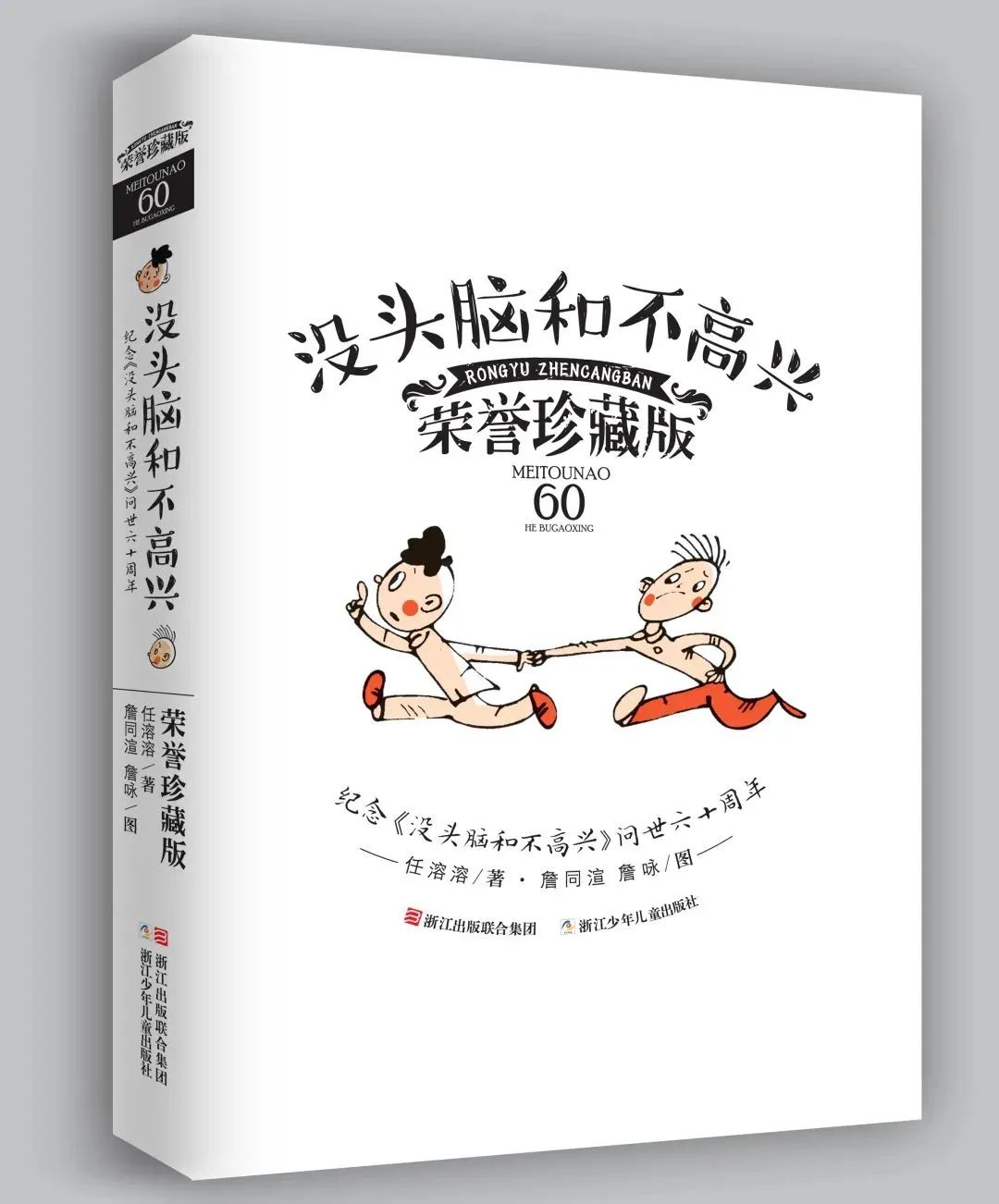

作为儿童文学作家,任溶溶从事创作70年,在童诗、童话和散文等领域都留下了影响几代人的经典作品。比如《没头脑和不高兴》《一个天才的杂技演员》等童话,是中国儿童文学发展史上绕不过去的经典篇章。年近百岁之际,依然推陈出新,出版了 《如果我是国王》《怎么都快乐》等新作,鼓舞了儿童文学界的创作风气。

我只知道,“为儿童写作是一生最快活的事!”

任溶溶老先生与本报情谊颇深,时常将他忆旧怀故、展现对儿童文学创作思考的文章带给我们的读者。在任老身上,我们能看到一颗始终鲜活于“老顽童”身形中的童心,以及中外文学土壤的温润多样,如何与个人的真与诚结合,孕育出契合未来的文学气象。

2021年4月,本报《中国童年专刊》创刊,他特地为我们撰写了刊名。今年5月19日任老百岁华诞之际,我们曾为读者带来任溶溶与任荣康授权本报独家首发的父子对谈,今天重新带来这篇对谈,以及全二十卷、总字数近千万字的《任溶溶译文集》出版后的反响与思考,以纪念这位以贯穿一生的创作与翻译,推动中国儿童文学不断繁荣发展的翻译家、作家。

▲ 2021年,任老为本报《中国童年专刊》题写的刊名

百年华诞,童心犹在。一代宗师,德艺双馨。(蒋风)

他的文质兼美的等身著译,是我国儿童文学高地上一座令人瞩目的丰碑。(束沛德)

他的作品可以从一岁读到一百岁。这是他人生的契机,也是儿童文学的奇迹。(金波)

他一直关怀和鼓励着一批批新人的成长,对中国儿童文学的发展、创新和走向世界,做出了杰出的贡献。(张秋生)

人生百岁世所稀,经年笔耕凭意趣。译著等身孩童乐,尤慕夕晖更奋蹄。(高洪波)

他与儿童读者具有一种与生俱来的、本能的、天然的默契感。(秦文君)

大智若愚,洞若观火,宠辱不惊,笑看风云;透明单纯,无拘无束,爱玩好玩,天真率性。(孙建江)

广涉创作、翻译、编辑等领域。他在每一个领域的成就和贡献,都是一座令人仰望的丰碑。(方卫平)

他一生最成功的作品,便是写成了他自己的百岁童话。(梅子涵)

以丰厚的文学创作参与铸就了中国儿童文学一个世纪的繁荣发展。(张明舟)

......

▲ 5月19日任老百岁生日之际,中国作协发来贺信、作家们纷纷送上祝福

访 / 谈

任溶溶先生访谈录

录制时间:2002年4月4日

地点:往杭州的火车上

录制人:任荣康

访谈内容:任溶溶与儿童文学的渊源

内容整理:2002年12月8日

录音内容:任溶溶(以下简称溶)

任荣康(以下简称康)

开场白“家世背景”

溶:我现在正在往杭州的火车上,杭州再过去就是金华,我的老祖宗就是南宋时从金华逃难逃到广东的。所以我常常想我的老祖宗当时一夫一妻逃难时挑着箩筐,一边放衣服,一边放孩子,一路从金华、江西到湖南,最后一直到广东落户。我们鹤山姓任的老祖宗,就是从金华逃难到广东的。

与儿童文学的渊源

溶:现在要我谈儿童文学,我从事儿童文学五十多年了。我开始从事翻译工作是1942年,今年算起刚好是六十年。我从事儿童文学是从1945年开始,我翻译了土耳其的一篇短篇儿童小说。但是正式开始是1947年,我的一个同学到儿童书局编儿童杂志,他知道我也在翻译,就来找我替他翻译一些东西,而且每期都有一篇。所以我从这时候开始,就是真正搞儿童文学了。

一搞儿童文学,心思特别大。最早启发我搞儿童文学的,我恐怕要感谢迪士尼,因为迪士尼那些书的插图特别漂亮。我又喜欢图画,所以我就这么搞下去了。当时有位前辈负责上海时代出版社,他说你给我们出版社出书得了。但是它是专门出版苏联作品的,我也学过俄文,所以我就翻译俄文儿童文学作品了。

上世纪80年代编《外国文艺》杂志、2005年在香港

康:请您翻译的人叫什么名字?

溶:姜椿芳先生。从此我就一直搞儿童文学。我从事儿童文学是有点偶然的。但是现在想想,我好像天生就是该搞儿童文学。我开始搞儿童文学,事实上对儿童文学没有什么研究,就是喜欢那些作品。我天生就是适合搞儿童文学,因为我的个性就是适合。

我现在想起来,我小时候的脾气就是一个大快活的人。在上海的时候,大家给我一个绰号,叫“大班”(Dabê)。我那时小,也不懂什么叫Dabê,后来学了英文,知道狗熊叫“bear”,我想大概就是狗熊吧。我对狗熊还蛮喜欢的,绒毛狗熊到现在我还是很爱的。到后来长到很大很大了,我才知道, Dabê是“大班”的上海话读音。不是有个美国电影叫《大班》吗?“大班”就是大买办,派头很大,反正什么都是无所谓的。大概我小时候,大家觉得我这个人什么都不在乎,就是那么大大咧咧的人。

我的个性到现在还是这样,大大咧咧,糊里糊涂,即使碰到很大的事情,我也就是这么糊里糊涂的过来了,运气也蛮好的。我一辈子就是贵人帮助啊,很多很多贵人。我很想写一本我的贵人传,从我的爸爸妈妈写起,他们就是我的第一对贵人。比方说,我是广东人,生在上海,我真的很满意,因为广东和上海我都这么喜欢。后来亲戚朋友帮助过我的人实在太多了。所以我一辈子还比较运气,贵人我可以列出一长串。

康:刚才讲到选择儿童文学是您的幸运。

溶:我从事儿童文学是偶然,但是我现在想来,我没有搞儿童文学之前,我一生的道路似乎就是准备搞儿童文学的。因为我小时候, 我现在想起来我有两个“迷”,一个是电影迷,一个是书迷。我从小就看电影,特别爱看滑稽电影。像卓别林或劳莱和哈台,过去还有罗克和裴斯开登。这个我都非常喜欢,我爱看笑的东西。当然悲剧我也看了很多,但是我那时很小,也不懂,反正就是电影迷。

还有就是书迷。我也是幸运的,就是我初时是念私塾,私塾念的是四书五经。《三字经》我读过,《千字文》我也读过。《论语》《孟子》我也读过,我是念到《孟子》的“离娄篇”开始进一年级的。我进一年级就能用文言文作文,汉字对我来说没有什么困难,所以我从小就看书。我小时候最爱的书,现在想来就是《济公传》。我对《济公传》特别喜欢,因为这个人本领大,滑稽,专门捉弄坏人。我还喜欢看《七侠五义》《小五义》等等武侠小说。现在大家也爱看武侠小说,不过我看老的章回武侠小说,这个爱好恐怕后期的小朋友也都爱的。

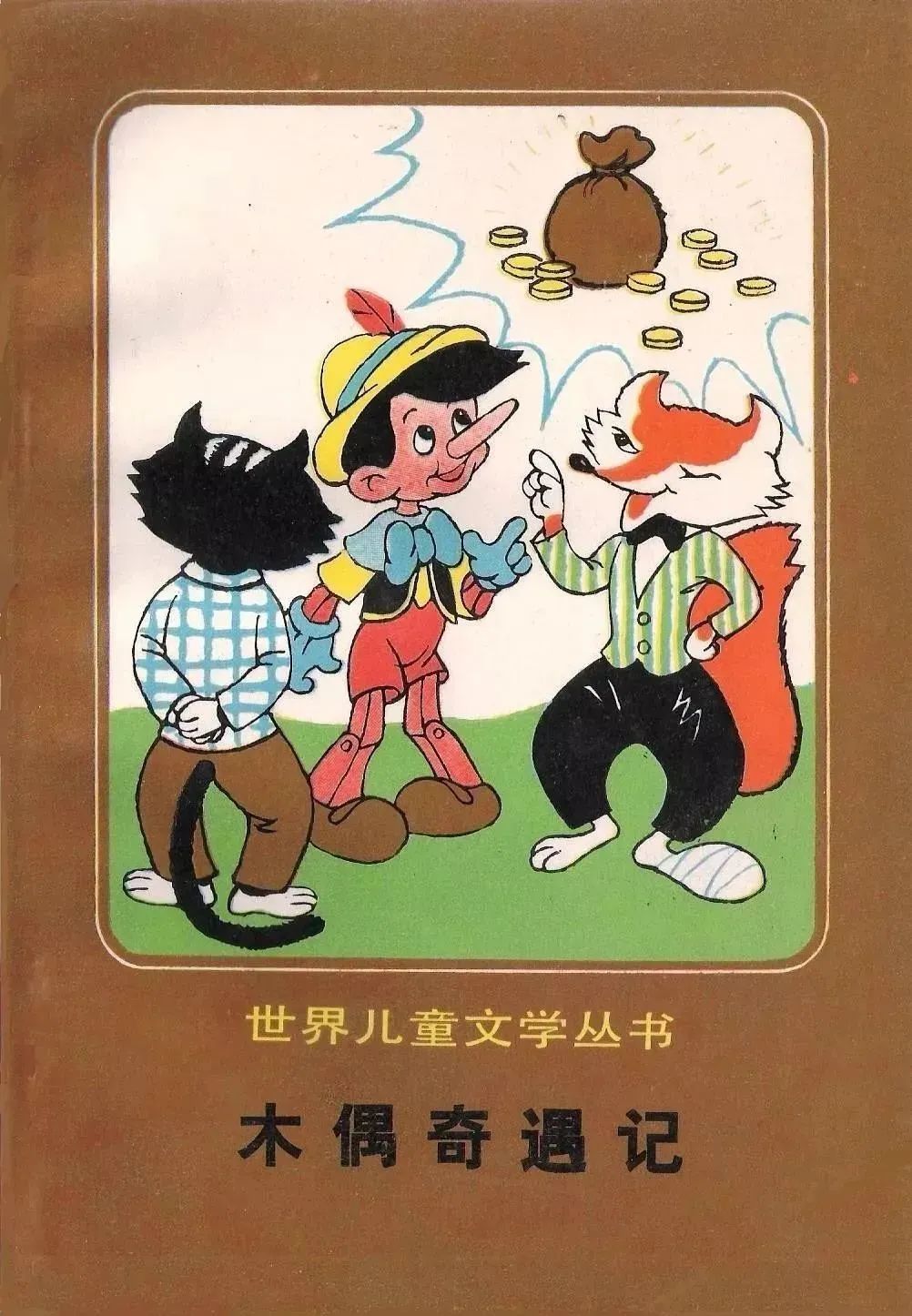

《木偶奇遇记》

人民文学出版社1985年

《夏洛的网》

上海译文出版社2014年

至于外国儿童作品,我小学时也读,我最爱的书就是《木偶奇遇记》。老实讲,《爱丽丝漫游奇境》有许多地方我还看不出什么名堂,主要是生活习惯的关系,它在英国为什么那样出名,我也搞不太清楚。但是《木偶奇遇记》,全世界孩子一看就懂。所以小时候这本书是我很爱的,当然还有别的书。这么看来,电影给了我很多东西,书也给了我很多东西,就好像在我真正从事儿童文学之前,就已经在培养我热爱儿童文学的那种爱好,就是给我打了基础。等到我从事儿童文学,我先是翻译,到现在为止,翻译了多少书我自己都不知道,至少三百多种。光外国儿童文学名著,从我手中翻译的就不知有多少。早期的像《木偶奇遇记》,我从意大利文直接翻译,甚至《安徒生童话全集》我都翻译过。近期的像《彼得·潘》。我还翻了很多林格伦的作品、罗大里的作品和达尔的作品。

▲ 《安徒生童话全集》任溶溶译本,浙少社2020年

我曾经有二十年是翻译俄文的。我觉得俄罗斯和苏联都有很多优秀的儿童文学作品,我也翻了很多。翻译对我来说就是一种学习修养。我刚开始本来想从事创作的,但是一开头就不太顺利。我爱搞滑稽的,老师不太欣赏,以为我在歪曲儿童形象,报上批评,一批评我就不写了。那时候朋友说我可以和他们辩论,但是那时不让辩论,批评就得接受,所以我干脆不写了。本来我很早就可以开始创作的,但是我没有创作,我干脆规规矩矩地搞翻译,搞翻译也不错,也翻译了许多书。

康:为什么又开始创作?

溶:我翻译这么久,觉得最有成就的是翻译儿童诗。这样大量翻译儿童诗的作者我觉得我可以说是独一无二的。重要的儿童诗人的作品我都翻译过,像俄罗斯的普希金的童话诗,一本很有名的《小驼马》,像苏联的马雅可夫斯基、马尔夏克、巴尔托、米哈尔科夫等人的儿童诗。假使你们不知道他们,是因为你们没有接触过。假如你接触过,你就会知道他们多了不起!还有英国了不起的诗人A.A.米尔恩的儿童诗是一流的。我翻译了那么多儿童诗,慢慢觉得我也有很多东西不比他们的差。而且在翻译当中,我觉得他们那种写法假使照我的写法改一改,恐怕就更好,更能够吸引人。

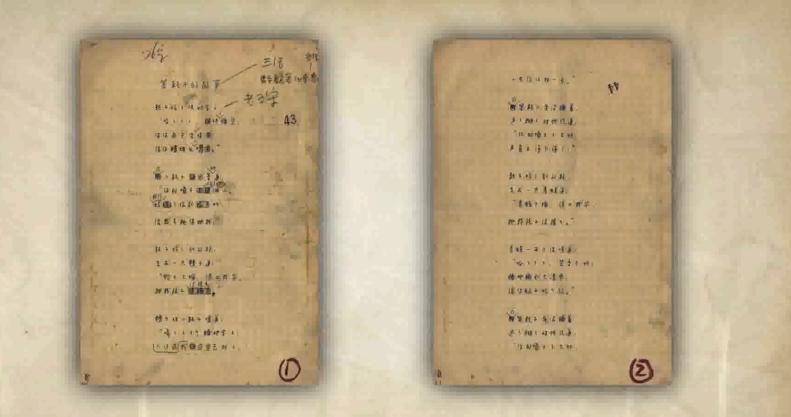

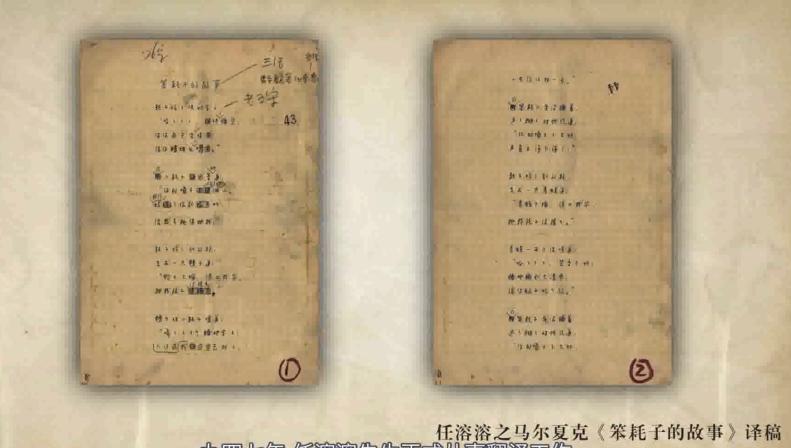

▲ 马尔夏克《笨耗子的故事》,任溶溶译稿

我这话也可能不无道理。因为我翻译的马尔夏克在苏联也是有名的翻译家,他翻译过罗大里的作品,我最早翻译罗大里的诗就是从马尔夏克的翻译作品转译的,后来我就从意大利文直接翻译了。我发现马尔夏克翻译罗大里的诗,比罗大里自己写的诗更好。这对我很有启发。外国人对翻译诗,不仅是儿童诗,好像是很尊敬译者的。因为翻译一首诗有很大的创作空间,跟散文不同。翻译儿童诗有很多问题,要押韵,有韵律,需要用本国的语言来翻译外国的作品。所以马尔夏克翻译的作品简直成了他自己的作品。罗大里的儿童诗将来假使出译本,我一定两者都摆出来比较。我可以举出很多例子,说明为什么马尔夏克的诗比较好,当然原来的诗是从罗大里来的,但是马尔夏克把他适当变化了一下,变得更好。比如说罗大里有一首跟孩子讲劳动的诗,从煤矿工人在地下工作讲起,讲到农民在地面上工作,讲到高压电的电工到高处劳动,这首诗真是非常好。但是这么安排,在我印象中是马尔夏克改的。罗大里是说到处都有人在劳动,马尔夏克翻译时就像排楼梯那样排上去,我觉得这是一种创造。当然是罗大里的诗好,给了马尔夏克灵感。

我确实佩服马尔夏克,我也有马尔夏克那种冲动,真想像他那样,把原诗改一下会更好。于是我就不满足于只翻译了,后来有一段时间没什么书好翻,欧美的不能翻,苏联的也不能翻了,这段时间我想大家都知道。没什么书好翻,我就忽然想到创作,一发不可收拾,就写了许多儿童诗。我特别爱儿童诗,我觉得我有这点天分。不管创作也好,翻译也好,好像我从小就是老天要我走这条路。一直走下去,走到现在我依然觉得很满意,因为我爱儿童文学,我只适宜搞儿童文学。

康:您的意思是说您找到儿童文学是您的幸运?

溶:当然。不过也可以说,中国儿童文学有我这个人也非常幸运。如果没有我,就没有那么多翻译的儿童诗,这些诗曾给了我们儿童诗作者启发。你现在不知道马尔夏克这个人,但是在二三十年前大家都知道马尔夏克。我觉得现在很多人不晓得,是出版的问题。

康:所以您说翻译儿童诗是您的功劳?

溶:是有我的一点功劳。

浙少社2016年纪念版

康:那关于创作儿童诗……?

溶:关于我创作的儿童诗,自吹自擂不大好,不过我确实也有我的特点。我翻译过许多儿童诗,自然吸收了不少我以为是好的东西,但是更重要一点,是我好像很懂得儿童那种好奇、好动的脾气。说起来我也闯了个祸。我曾经说童话大致说来,有一些是很抒情的,有一些是很热闹的,我说我从小就爱热闹的,从读《西游记》起就这样。后来有人专门写热闹派,这个好像变成我是热闹派的“始作俑者”了。我并没有这个意思,安徒生作品总的来说是抒情的,他也有很多是很热闹的。没有作者是全部作品不热闹或全部作品都热闹的。像我是很热闹的,但是我也有午夜静思的时候啊。我晚上一个人的时候,我总想想心事啊;我爱看热闹的东西,但我也爱看抒情的啊!我现在提倡大家读唐诗,唐诗就不太热闹了。

康:您刚刚讲的热闹派是指诗歌还是……?

溶:后来是童话。这讲起来复杂了,几句话是讲不清的,因为现在热闹派也有很出名的作家了。不过最早的热闹派也受过批评。

康:是什么时候?

溶:那是“文革”以后。我确实喜欢热闹的,像我刚刚说的《木偶奇遇记》和《西游记》都很热闹。你看我现在喜欢罗大里和达尔。罗大里就是《洋葱头历险记》和《假话国历险记》那个作家,我觉得真是了不起。中国儿童文学作家我特别爱的是张天翼。张天翼是中国童话家中我最爱的,可惜他去世太早了,否则安徒生奖不颁给他真是不合天理啊!我认为他就是天生的儿童文学作家,讲故事的功力真到家。

▲ 任溶溶译本,少年儿童出版社1956年

说到我写儿童诗,我有一本小本子,专门把我想到有趣的东西通通记下来。我的儿童诗不是凭空捏造的,里面有一大部分是我童年有趣的事情,也有一些是我孩子有趣的事情。我早期有一篇我现在还是认为蛮好的,就是《我的哥哥聪明透顶》,里面说有个孩子学拉胡琴,开始学的时候,叽嘎叽嘎,隔壁邻居也吃不消,他一个同学和他一起拉。他觉得还是聪明一点吧,不要让别人讨厌,就不拉了。他那同学是个傻瓜,还是拉,找一个偏僻的地方拉个不停。到后来,他那朋友现在只要一拉胡琴,大家就围着他听。“我的哥哥”这孩子没学好拉琴,只因为他太聪明。这首诗就是写我儿子的生活。我有一个儿子学拉小提琴,他没学成,我倒不知道是什么原因,这却引起我想起这么一个原因,就写出这么个作品。还有我喜欢的一首叫《强强穿衣裳》,说一个小孩早晨起来穿衣裳,穿一个袖子去做一件事情,再穿一个袖子又去做另外一件事情,等到穿到最后一只鞋子的时候,妈妈说你赶快脱衣服上床睡觉吧。

▲ 人民美术出版社1963年

从“强强穿衣裳”这个名字就可以看出,是从我的儿子小时候的事引发出来的,因为强强是我的儿子。但是也有很多是我自己小时候的生活。不久前有一篇,好像大家还比较认可,《我是一个可大可小的人》,是我小时候的事情。有一次我的爸爸妈妈去普陀山玩,带我的哥哥去,不带我去。这件事我一直耿耿于怀,一直耿到后来自己去了普陀山。我觉得不公平,为什么不带我去。不带我去的原因是“你太小了,不能去”。这件耿耿于怀的事情就让我想写这首诗,大人用得着你的时候说你大,用不着你的时候说你小。所以我根据这件事就写了,爸爸妈妈要旅游去了,说你太小了,不能带你去,你待在家里;等到他们出门又说,你现在很大了,你在家要帮奶奶做事。我觉得这个题目蛮好,矛盾统一嘛!所以我就写出这首《我是一个可大可小的人》。我的作品都是从生活中来的。

▲ 《任溶溶给孩子的诗:怎么都快乐》 浙少社2019年

康:您在写儿童诗或童话的时候,想不想它的教育意义?还是您就这么写出来,反正他本身就含有这个意义?

溶:我认为儿童诗应该有点哲理,耐人寻味,让人思考。《我是一个可大可小的人》恐怕不完全是在童趣吧,大人看了恐怕也可以想想该怎么对待孩子吧。《我的哥哥聪明透顶》也有一点经验教训,告诉你不要轻易放弃一件事情。写东西总是希望对人有点好处,这个我也讲不清。反正我觉得写东西不要教训,但是我赞成有教育意义。我看欧美的儿童文学作品很注意教育意义,没有回避教育意义。我们中国曾经有一个时候只谈教育意义,不大注意儿童爱玩爱有趣等等。我还是那句老话,我是以不变应万变,认为该怎么干就怎么干,随便你什么各种各样的理论,我也不管,我有我的理论,我讲不清楚,但是我自己有数,我肯定有我的一套。

我只希望我的作品小读者小时候读来好玩,等他们大了想想还是有点道理。我认为儿童文学作家最快活的是,当小孩子很小的时候爱读你的作品。但是小孩子都要长大的,你骗他能骗几年?他要长大的。等到他长大后,还是觉得你的作品是有艺术价值的,思想是好的,能给他帮助的,这才好。比如张天翼的作品,我爱他不单是因为怀旧,想起我小时候读他的作品的乐趣,今天从文学作品的价值来谈,我觉得他的作品还是好作品。我认为做儿童文学作家,一定要做这样的儿童文学作家。

康:可是现在孩子晓得他的恐怕不多了。

溶:这跟老师介绍和出版有关系。张天翼三本重要的著作,天津的新蕾出版社今年已经出版,出得非常漂亮。他们知道我喜欢张天翼的作品,特地寄给我一套。我觉得很高兴,因为这样的儿童文学作家是很难得的,不是常常有的。还有一些儿童文学家为儿童文学作了很多工作,写了不少作品,但偏重教育,是教育家。

康:儿童文学教育家和儿童文学作家有什么不同?

溶:儿童文学是文学的一个部分,所以儿童文学是给儿童看的。儿童又是要教的,最容易就是对他们说教,写儿童文学特别要小心这件事。儿童文学作者千万注意写出来的东西必须是文学作品。

百岁之际,《任溶溶译文集》推出

文 / 傅小平

《任溶溶译文集》收录的作品|上海译文出版社

今年,儿童文学翻译家、作家任溶溶先生迎来了百岁寿辰。他曾供职多年的上海译文出版社因为这个机缘,也因为去年四月隆重推出的,国内首部收录其翻译的近四十位知名作家的八十余部作品,全二十卷,总字数近千万字的译著结集,于1月12日在世纪出版园举行了“《任溶溶译文集》出版座谈会”。作为主角的任老却因“年事已高”,遗憾没能出席。但即便他年事不高——在儿童文学读者眼里,也定然是还年轻,他也多半不会出席座谈会。多年前,他就坦言,自己“见到这种场面就紧张”,怕惊扰朋友来当着面称赞自己,更怕“热闹后的寂寞”。

事实上,在以文质兼美的翻译和创作营造的儿童文学世界里,任老不会寂寞。而以他的成就,他完全可以坦然接受来自四面八方的致敬。他的老朋友、儿童文学理论家束沛德称赞他是“我国文坛一位德高望重、学贯中西的儿童文学大家、他不仅是童书翻译的巨匠,也是童诗、童话创作的能手、高手。”还称道:“皇皇近千万言的《任溶溶译文集》,是我国当代儿童文学的瑰宝,也是文化领域难以估量的精神财富”,并非溢美之词。上海作协副主席、作家、诗人赵丽宏说:“任老一直坚持儿童本位,如同他自己所说——我总想让他们看得开心。他翻译儿童文学口语化、通俗易懂,又带着特别的优美。他翻译儿童诗,声韵、节奏符合儿童需求,又不失诗的韵味。他纯粹、坚持,一辈子为孩子们写作、翻译;他专注、追求自己的风格,那就是用化繁为简的方式让文字抵达读者”,亦可谓中肯的评价。无论作家殷健灵说的“百岁任老犹如一部浩瀚大书”,还是作家陆梅说的“任老就像移动的图书馆和灯塔”,也都是她们经过阅读体认后发出的由衷之叹。

任老能得如许敬意,在很大程度上源于他如上海译文出版社社长韩卫东所说,一辈子用心做好一件事,并做到了极致。但有意思的是,他并不是一开始就从事儿童文学翻译和写作。任老祖籍广东鹤山,母亲是广东新会人。父亲在上海开了家纸行,专门卖进口纸。他1923年5月19日出生于上海虹口闵行路,取名任根鎏。4岁时被抱去上私塾,“开学”向孔夫子和老师叩礼后即逃学回家。5岁时从上海回到广州,直到小学毕业,于1938年返回上海。1940年10月,他读初三,到苏北参加新四军。因为出发的那天是10月17日,为了防止家里人找到他,他依照这个日期改了个名字叫“史以奇”,后来担任国家出版局局长的王益说:“姓别改啦,就叫任以奇吧。”他也就得了这个被认为是原名的名字。只是半年之后,他就因为生黄疸肝炎被部队劝退回到上海。刚回到上海时,他看了左拉的小说《屠场》很是感动,就把它改编成剧本,在这个讲述工人因为到处碰壁最后变成酒鬼的故事里,他非常得意地用上了父亲常说的一句话:“富贵心头涌,贫穷懒惰眠。”然而很不凑巧的是,“后来一个朋友说他们想拿这个剧本去演出,结果这个朋友家失火把剧本也烧掉了,烧掉之后我跟成人文学就不‘搭界’了。”

1946年,任老翻译了第一篇外国儿童小说,是英文版《国际文学》上的土耳其小说《粘土做成的炸肉片》。他后来“自我批评”,因为缺乏经验,把这题目译得太直,其实可以译作《烂泥做的炸肉排》。但不管怎样,他碰巧翻译了这么一篇儿童文学作品,也就从此与儿童文学就结下了不解之缘。后来,他的一位大学同学到儿童书局编《儿童故事》,急需翻译找到他,他就乐呵呵地帮着翻了,他到外滩别发洋行去找资料,到外文书店一看,看到迪斯尼出的书,他觉得那画儿简直太美了,就买回来陆续翻译,从此就一头栽进去了。除了向同学的杂志供稿,他还自译、自编、自费出版了10多本儿童读物,如《小鹿斑比》《小熊邦果》《小飞象》《小兔顿拍》《快乐谷》《彼得和狼》等,都译自迪士尼的英文原著。

部分译作及手稿

多少年后,任老自我调侃道,当时如果不是接触翻译,他大概就去做了考古。“我曾碰到一个考古学家,很受他感染,日思夜想的就是跑到从没打开过的古墓,看看里面是什么样。”但与儿童文学翻译结缘后,他更是深受感染,想象如果自己创作会是什么样。因为他从那些他翻译的外国优秀儿童文学作品中,看到了作者怎样从丰富的生活中找到好点子,同时慢慢觉得在自己的生活中也有不少好东西可写。于是他用个小本子记下来许多生活中生动的故事,开始了儿童诗、小说的创作。就这样,他创作了《我的哥哥聪明透顶》《爸爸的老师》等一大批儿童诗,1956年,他还创作了至今都使人津津乐道的《“没头脑”和“不高兴”》。

《没头脑和不高兴》

初版封面

正是这一年,上海翻译家协会会长魏育青出生。在座谈会现场,他感慨道:“虽然我现在头发看起来是开始白了,但是我觉得我也是看着任老的书长大的。我刚来到这个世界上,就有一个人为我写了这么多让我在6年和5年之后可以读的有意思的书,我记得我是一年级就看上海电影制片厂刚刚拍好的同名动画片,昨天晚上我还重温了一遍,到今天看还是很有意思的,可见任老多年的辛勤劳动对我们的童年带来多少的快乐,而且这快乐当中还包含了多少教益。”

后来,魏育青大学毕业,他的一些同班同学被分到上海译文出版社工作,他们就会跟他分享他们听到的或者看到的任老的一些故事。“那时,译文社社址在延安路的一条弄堂里面。他们就说,任老每天会夹着一堆稿子,从嘎吱嘎吱响的楼梯上走下来,走到铜仁路口的咖啡馆去喝咖啡,看稿件。当时我们就想,看稿件不应该是在社里看吗?任老却不是,他有自己的讲究,说来也真是传奇。”

与会嘉宾合影

但真正传奇的是,他讲究生活之余,却在儿童文学翻译和创作领域结下累累硕果。这部近千万字的译文集,实际上也还只是他全部译著的50%,就像他儿子任荣康说的,因为原著版权关系,这部译文集目前只收录了原著已进入公版领域的他父亲的主要译作。更主要的是,他把翻译做到家了。任荣康说:“工欲善其事,必先利其器。翻译工作的‘器’就是语言,家父做到了汉语和外语功夫双全。”

也因此,任老直接从意大利文译出的《木偶奇遇记》迄今仍是流传最广的中文版本,他晚年翻译的《安徒生童话全集》,更是由丹麦首相哈斯穆斯亲自授权,成为唯一的官方中文版本。与此同时,因在儿童文学领域作出的重要贡献,他于2006年荣获首次设立的陈伯吹儿童文学奖杰出贡献奖,并在2009年被授予“资深翻译出版人”纪念牌。他说:“我也很惊讶自己翻译了那么多书,不过这是因为我翻译的都是很薄的儿童读物,人家的一本书,我可以变成100本。”

这诚然是任老的谦虚之语,也未尝不是透露出他自得其乐的性情。他用女儿的名字取笔名,原是一次翻译童话时的顺手之举,却让他此后“麻烦”不断:有人登门拜访,家人总得问:您找哪个任溶溶?老的还是小的?还有小读者写信来,经常叫他“任溶溶姐姐”、“任溶溶阿姨”,这一切都是因为童心让他忘了“女儿总有一天是要长大的”;他教儿子下棋,儿子学会了,快赢他了,他就让儿子另请高明,好让自己始终保持“不败”;他住在一间已经住了五、六十年的老洋房里,有一次听说这片房子可能要被拆迁,他就跑到发小兼好友、翻译家草婴家大哭一场,而实际上,他常年工作生活的那个房间并不舒适,甚至连窗户也没有。

任溶溶上世纪80年代在编《外国文艺》杂志

得益于这种幽默性情,任老始终保持了乐观的心态。让很多人感觉不堪回首的“文革”经历,在他却是一段“幸运”的记忆。当时,他被分配到饲养场养猪,“养猪其实是很舒服的,连队里还要‘天天读’,有时候还要被训话,养猪却只要在猪吃食的时候喂一下。”因为太喜欢长着长鼻子的匹诺曹,他很早就准备了学习意大利语的资料,期待有一天可以翻译《木偶奇遇记》。“没事偷着乐”的任老正是在这期间学会了意大利语,同时还偷偷学会了日语。以至于日后当很多人赞他精通四国语言时,他总得使劲儿“辟谣”说,其实自己比较精通的是英文和俄文,意大利文和日文都是在上世纪六七十年代无聊时学的,不作数。

此后,已届中年的任老迎来翻译生涯的高峰。其时,整个出版环境为之一新。译文社成立,他没有回到之前供职的少年儿童出版社,而是开始在译文社编辑《外国文艺》杂志,业余时间专心致志从事儿童文学翻译。他先后翻译了《长袜子皮皮》《彼得· 潘》《假话国历险记》《小熊维尼》《夏洛的网》等数以百计的经典儿童文学作品。其中最重要的自然还是《安徒生童话全集》。

任老坦言,翻译安徒生童话对他来说是一个很大的挑战。“那时我已经70多岁了,此前根本没想过会去翻译他的作品,因为已经有很多很好的译本,像叶君健的译本就很好。但终究拗不过出版社的要求,决定翻译一个新的版本。”刚着手翻译时,任老着实感觉有些吃力,等找到了自己的翻译方式才顺手了起来。他说,安徒生从小听了很多民间故事,他的许多童话跟传统的民间故事关系密切,像《皇帝的新装》就是从西班牙的民间故事改编过来的。后来他创作童话用的也是讲故事的方法。“所以我翻译时尽量用口语,像翻译民间故事一样,不要掉书袋,讲的都是‘大白话’,目的是写给小孩子看,尽量让小孩子看懂。”

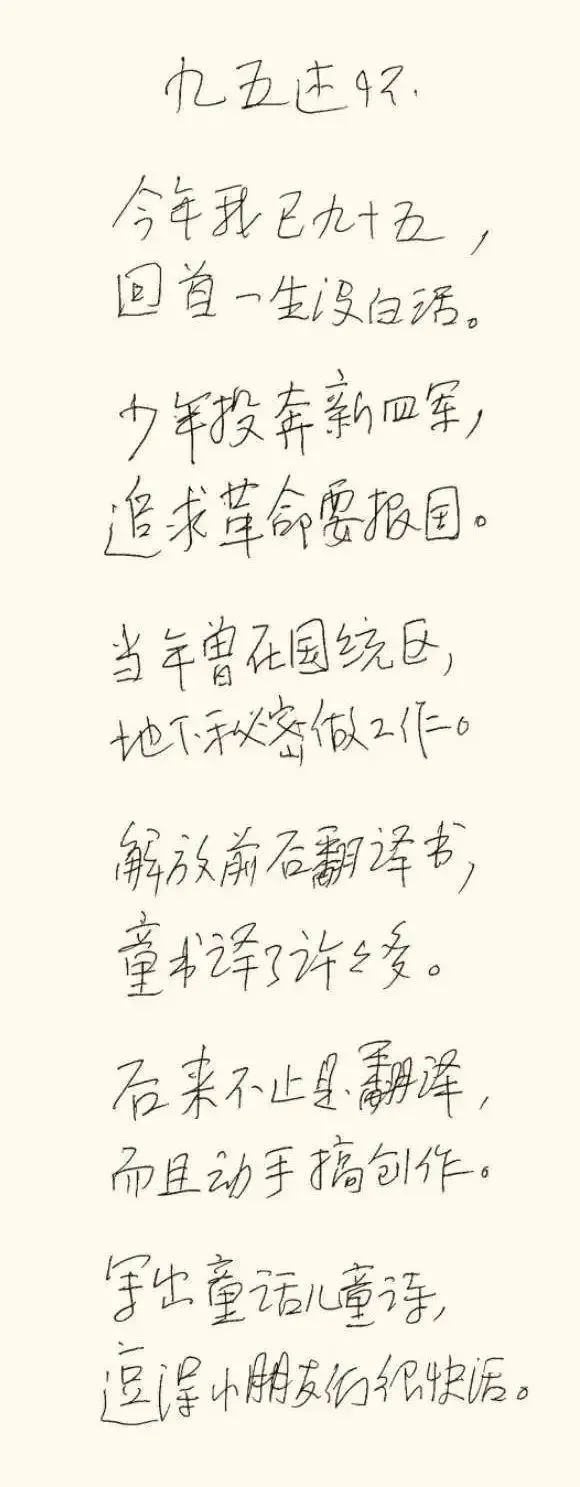

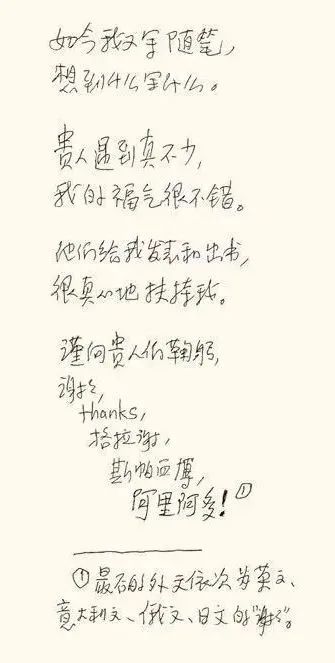

95岁时回望人生述怀

这也正是任溶溶在翻译中一贯坚持的原则。在他看来,儿童文学家应该是文学家,应该有很高的文学修养。翻译也是这样,有了文学修养,无非是借译者的口,说出原作者用外语对外国读者说的话,连口气也要尽可能像。“前人说‘信雅达’,我觉得‘信’是最重要的。我翻译只管把原作中作者说的外国话用我的中国话说出来,但求‘信’,原文‘雅’,我也雅,原文不‘雅’,我也不雅,作者要读者懂他的话,自然‘达’,那么我也达,这也是‘信’。我翻译如此而已。”

不仅如此,体现在任老的生活中,他也真正做到了“信雅达”。他信奉自己从事的事业。他说:“我的性格深刻不了,干别的工作不会像做儿童文学工作那样称心如意。或许很多人会说悲剧可能更接近现实,但那不关我的事,我总希望团圆。尤其是给孩子看的书,还是让美好多一些吧。”他无疑也“雅”。儿童文学评论家方卫平回忆说,2003年10月,正值宋庆龄儿童文学奖颁奖典礼在北京举行,任老是那一届“特殊贡献奖”的获得者。一天晚上,一群中青年作家和学者在他的房间里聊天,从走廊经过的任老听着这屋里热闹,便走进来和大家一起聊天。“聊着聊着,他忽然问:‘你们猜我最喜欢看哪一档电视节目?’大家都猜不着。最后,还是他自己揭晓了谜底:‘我最喜欢看天气预报。’看着众人纳闷的模样,他笑眯眯地接着说道,‘你们想,同一个时间,这里很冷,那里却是很热;这里下着雨,那里却是大太阳,这多有趣、多好玩啊。’”

生活中寻常不过的事,在任老那里却可以自然而然地“雅”起来。正是在那一刻,方卫平意识到,任老这一辈子与儿童文学结缘如此之深,并把它当成一生痴迷、乐此不疲的一桩美差,亦是天性所致。“在天性上,他无疑是最接近童年,最接近儿童文学的——他是一个天生的儿童文学家。”如此,任老自然会“达”。在87岁高龄时,他还不忘打趣:“有人说,人生是绕了一个大圈,到了老年又变得和孩子一样。我可不赞成‘返老还童’这种说法,因为我跟小朋友从来没有离开过。”

原标题:《著名翻译家、儿童文学作家任溶溶辞世:再会,一百岁的快活与天真|纪念特辑》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司