- +1

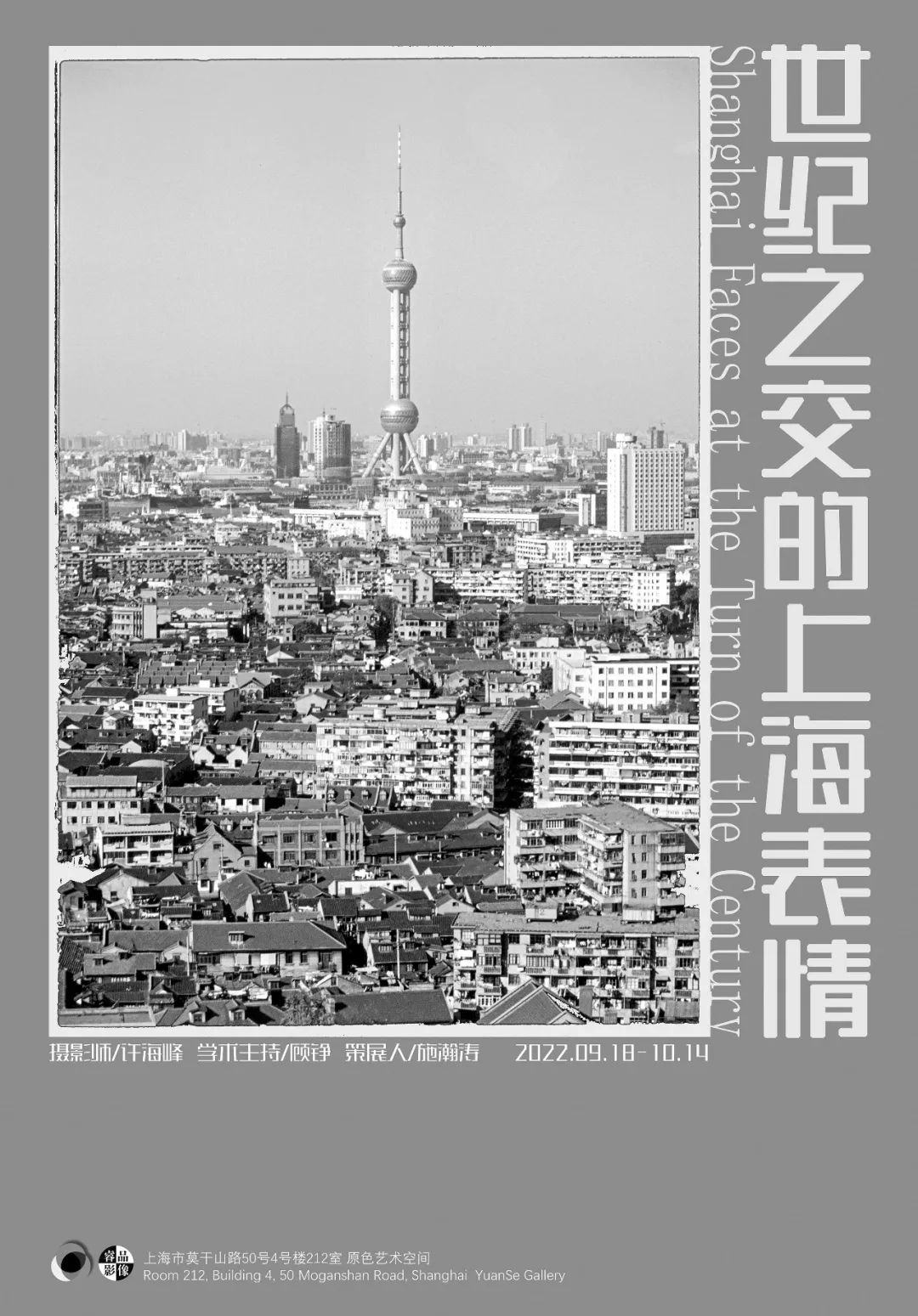

施瀚涛|许海峰《世纪之交的上海表情》

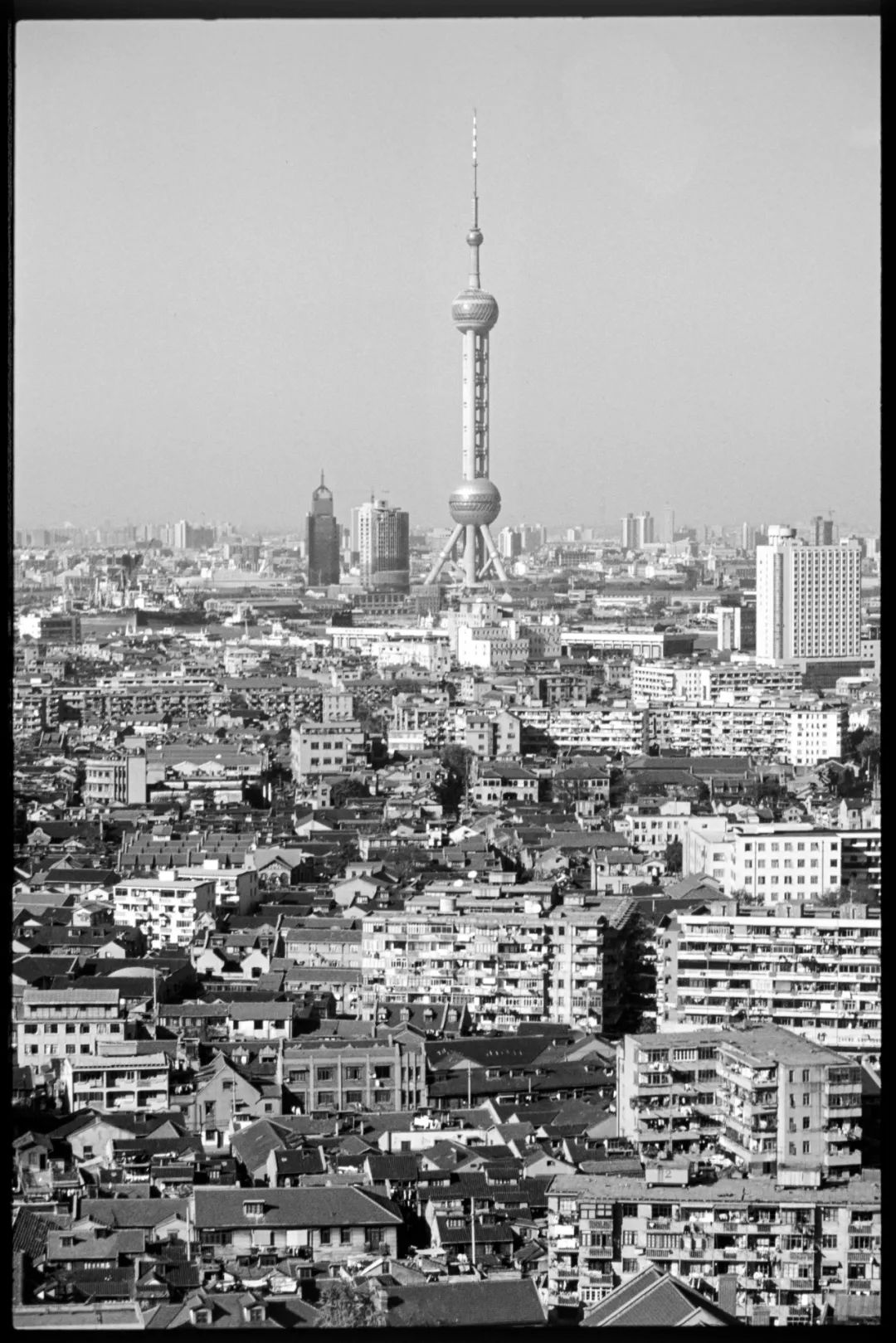

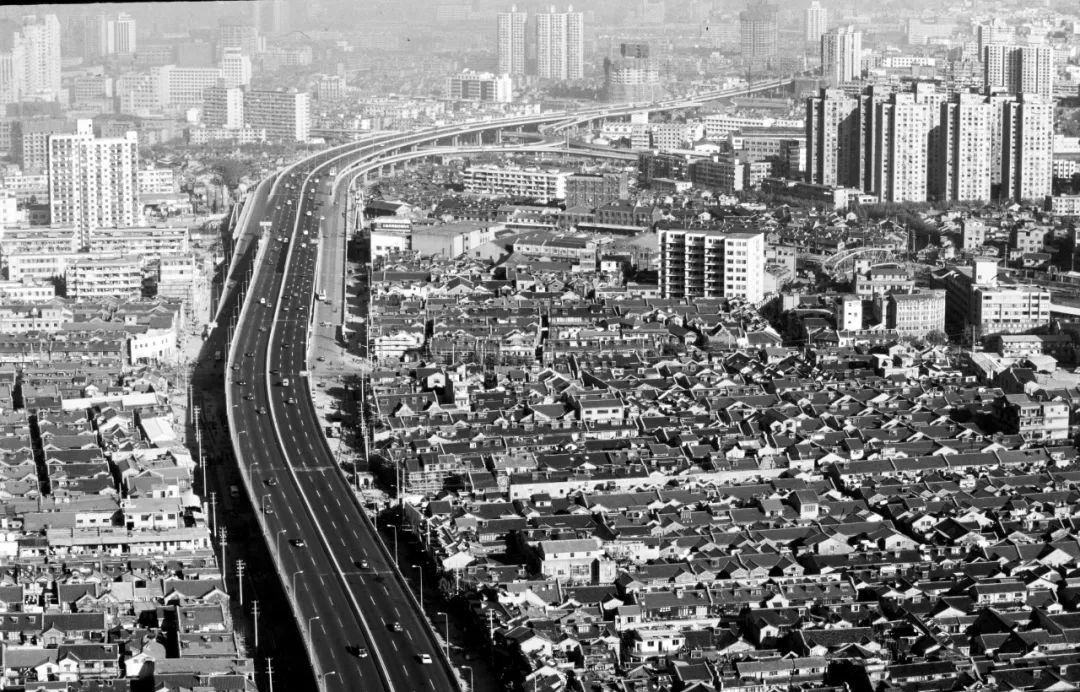

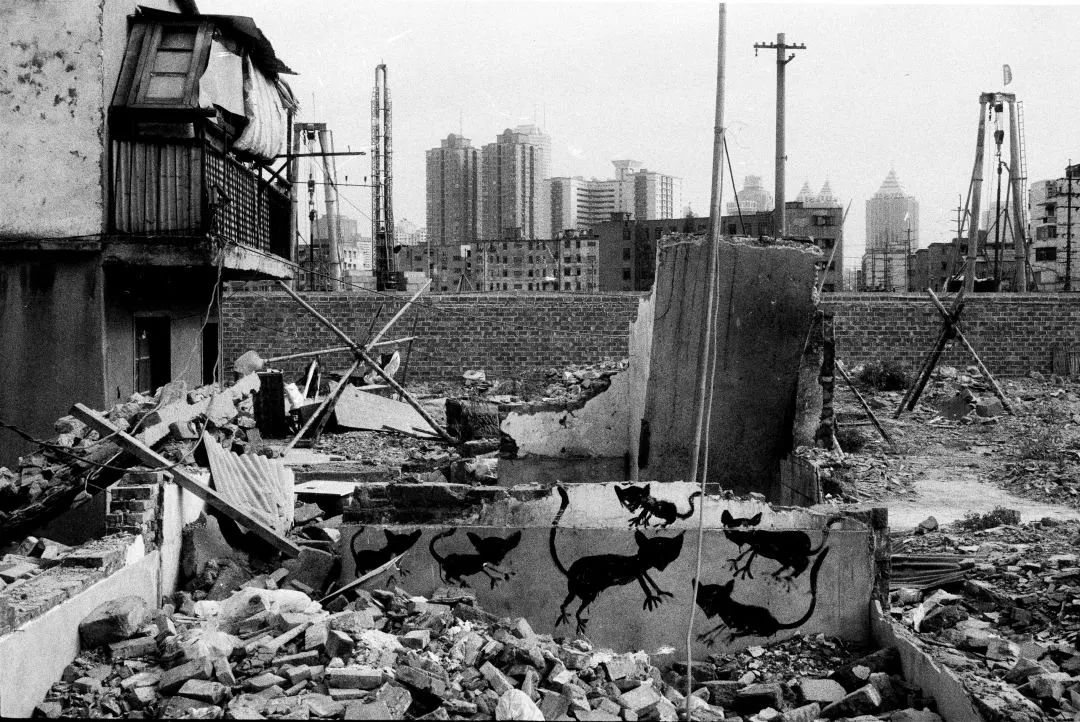

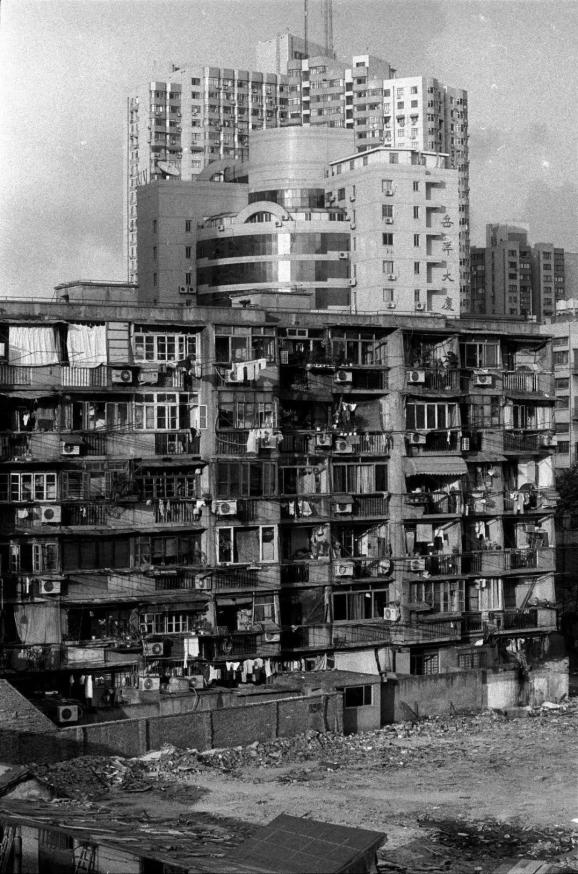

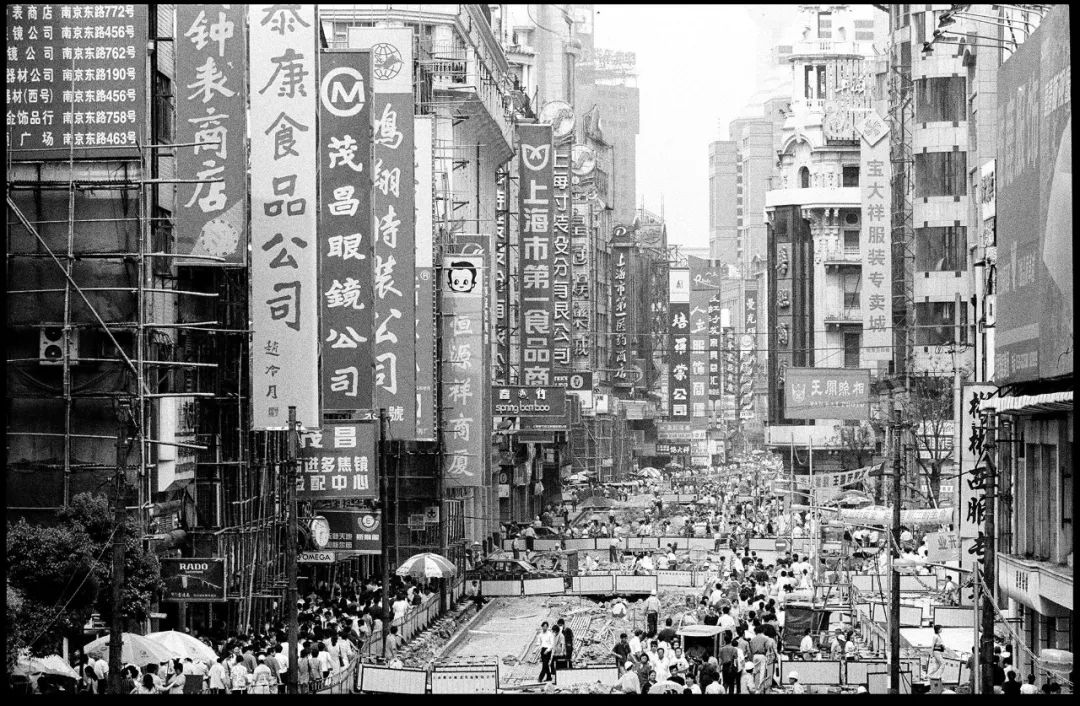

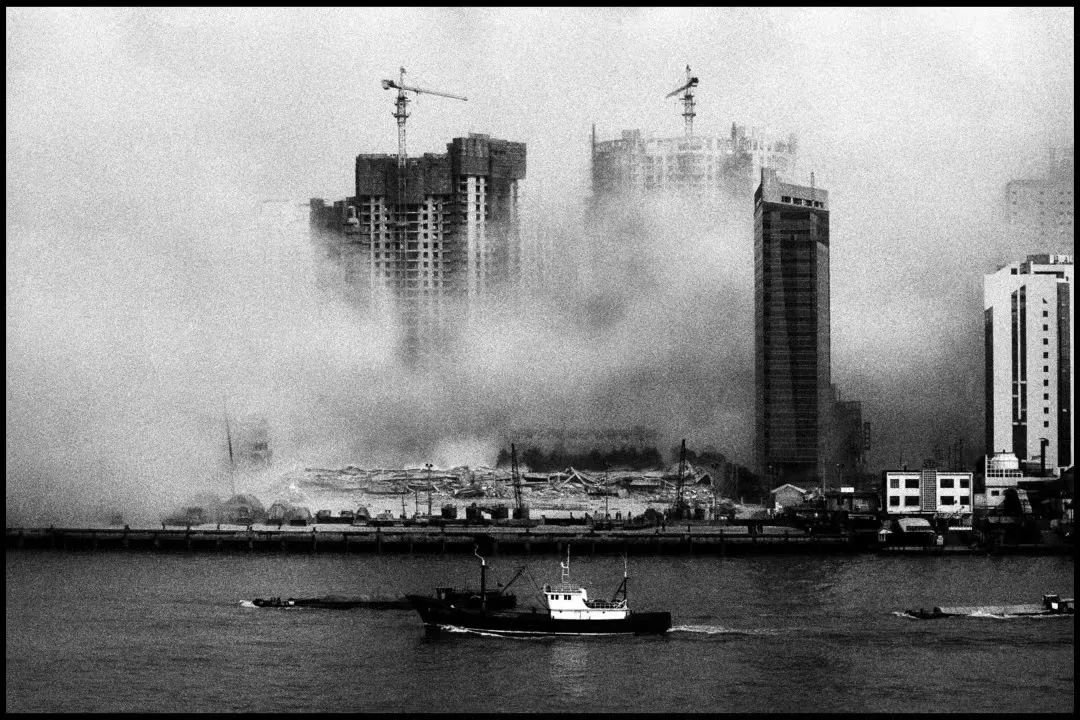

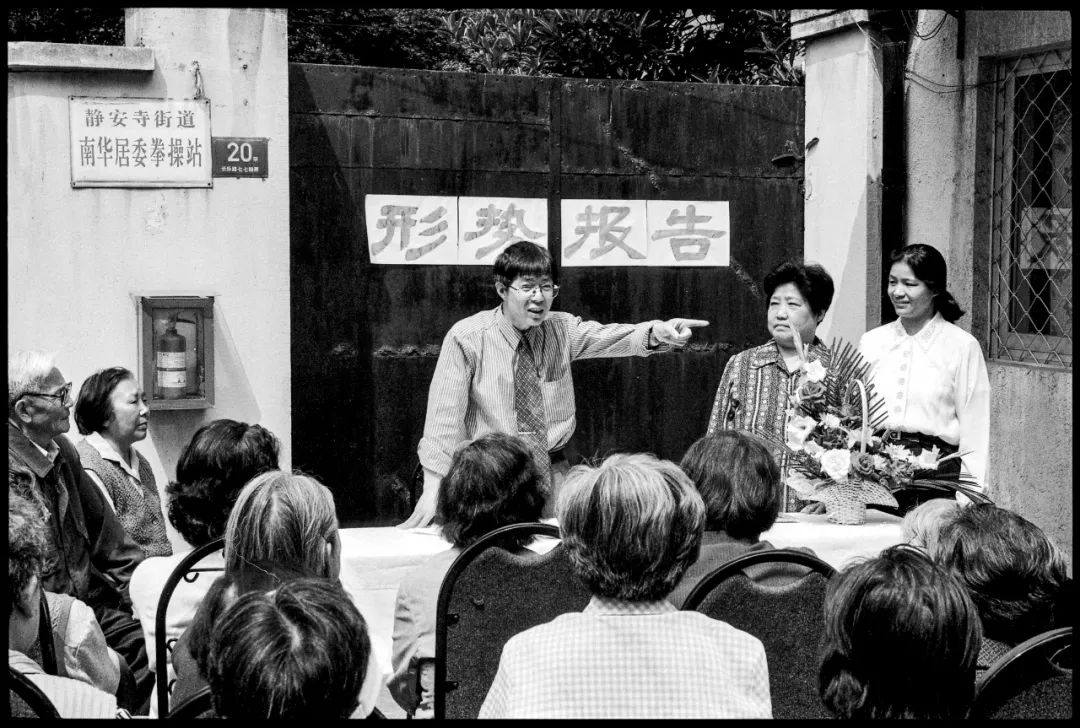

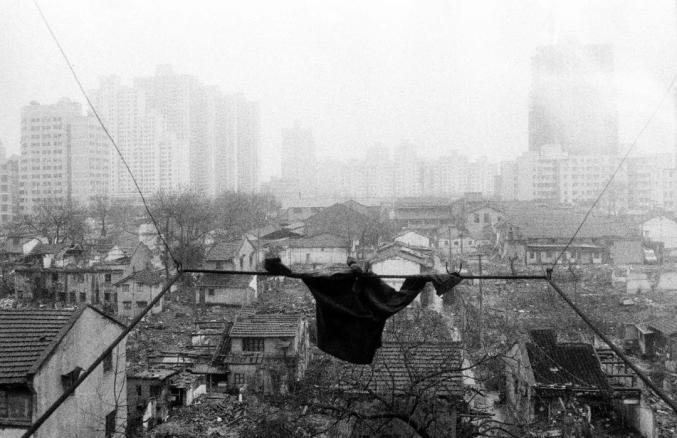

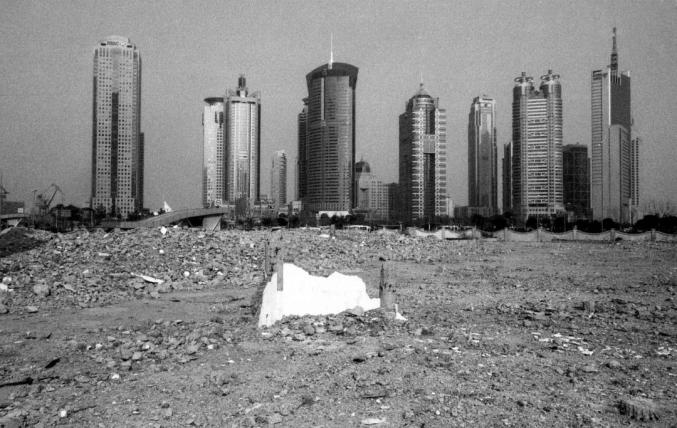

许海峰曾在一次访谈中提到,他带着照相机游走、拍摄上海三十多年,最初还是从城市景观这一对象开始的。1990年代初从摄影专业毕业的他在上海市政工程研究所负责工程现场的摄影记录,当时的上海在“一年一个样,三年大变样”的口号下对城市的交通和居住设施展开摧枯拉朽式的改造,他也有机会在这场“运动”的最前线见证了许多第一现场。但显然,很快他就不再满足于工作所要求的专注于工程细节的视角,可能是因为一个美院生对于空间变化特别敏感的视觉意识,而更重要的我想应该是一种本地人对于自己的生存环境剧烈变化的本能反应,他开始从更广的视角,以一种风景照片的样式,拍摄了一系列城市空间新旧交替过程中的场景。

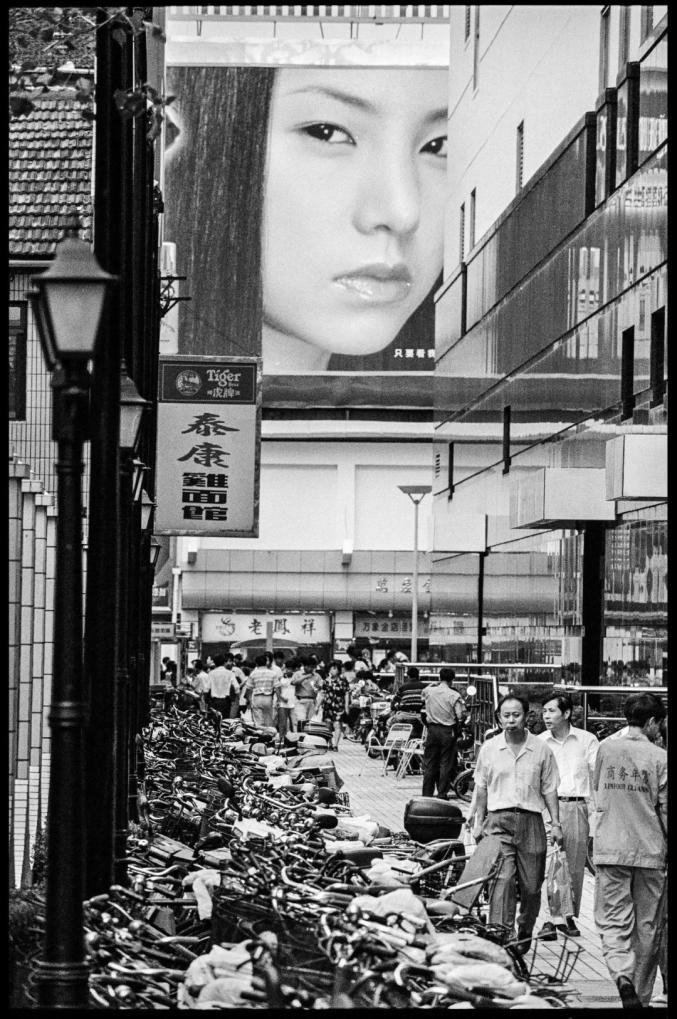

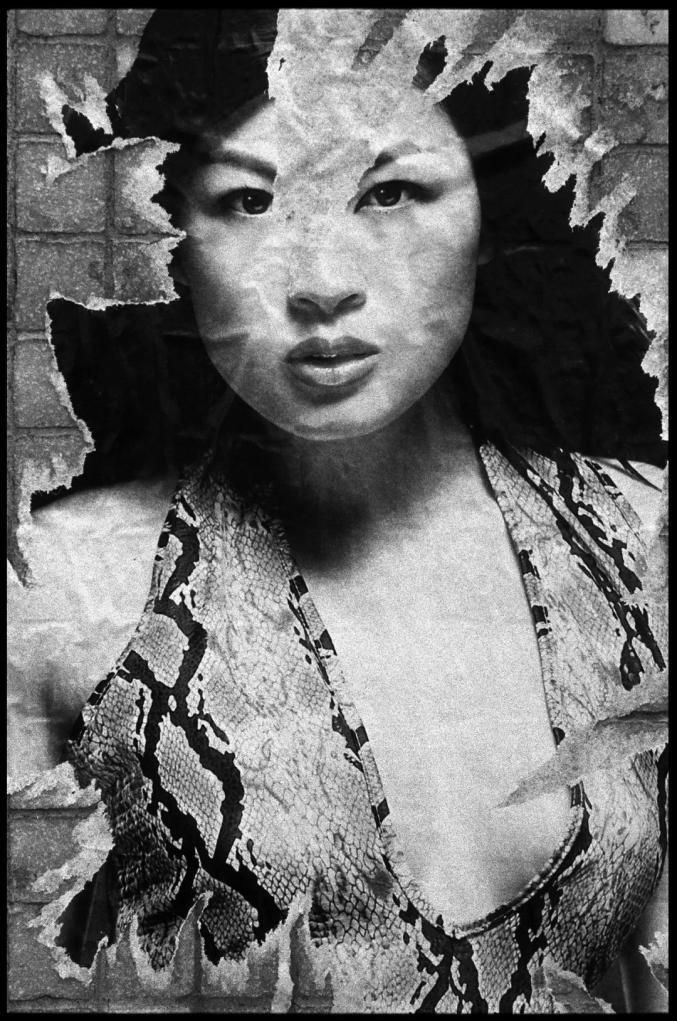

从南京路和淮海路的改造、大量旧社区的拆除,到地铁和高架路的建设,他的这些照片已经成为今天重新审视和评价世纪之交上海的城市改造的重要的视觉文献。与此同时,照片中的建与拆、新与旧、破败与鲜亮、今天与未来等强烈的对比,也可以说是对于过去三十年上海城市更新话语的直接而生动的视觉表征;而这些外在的空间层面的奇观又同时透露着憧憬、诧异、激动、焦虑、疑惑等内在的社会心理感受。2003年顾铮以这些照片为基础策划了展览“废墟的美学”,让它们有了第一次较为完整的呈现,并从社会学和城市研究的角度挖掘和讨论了这些景观变化背后所暗含的空间生产机制。许海峰的这些照片也是对顾铮后来所写的关于“中国摄影的空间转向”的一个印证和补充。根据文章所提及的案例,1990年代只有北京的徐勇在拍摄胡同的消亡;就上海而言,朱锋的“上海零度”、鸟头的“新村”、朱浩的“上海默片”、郑知渊的“大城”差不多都要到10年之后才纷纷面世。

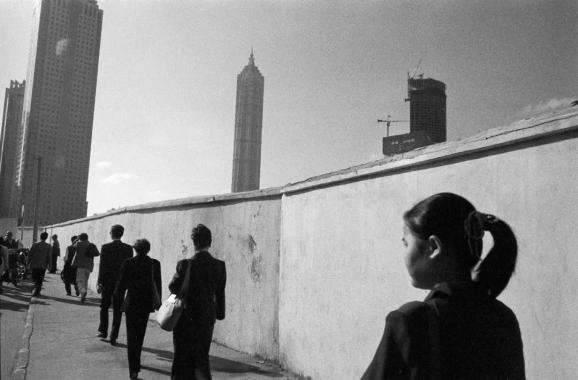

1990年代初走上摄影之路的许海峰和世纪之交这二十年的上海大概是一种注定的缘分。二十多岁的年纪,大拆大建的城市,街头的各色人物各种潮流,琳琅满目的广告和商品,当时的他既热情投身于这个城市各种新鲜的生活方式,也保持着摄影者与对象应有的距离冷眼(或热眼)旁观。1990年代末许海峰转行做了记者,同时受了卡蒂埃•布勒松、陆元敏、雍和等大师和前辈的影响,他不再局限于从全景式的、审视空间所需要的稍微推远一点的视点来观察城市,转身走入了活蹦乱跳的街头生活的内部,零距离捕捉身边的社会生活场景。

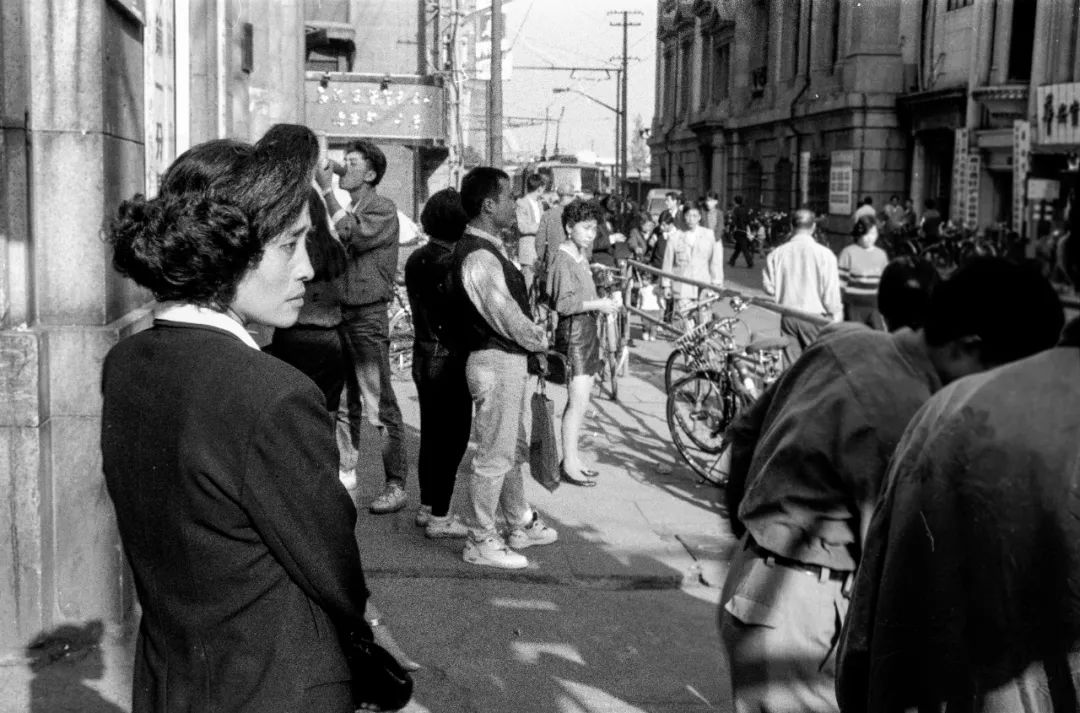

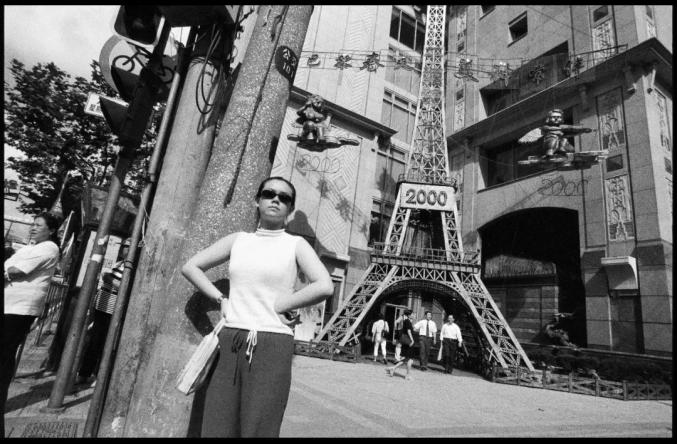

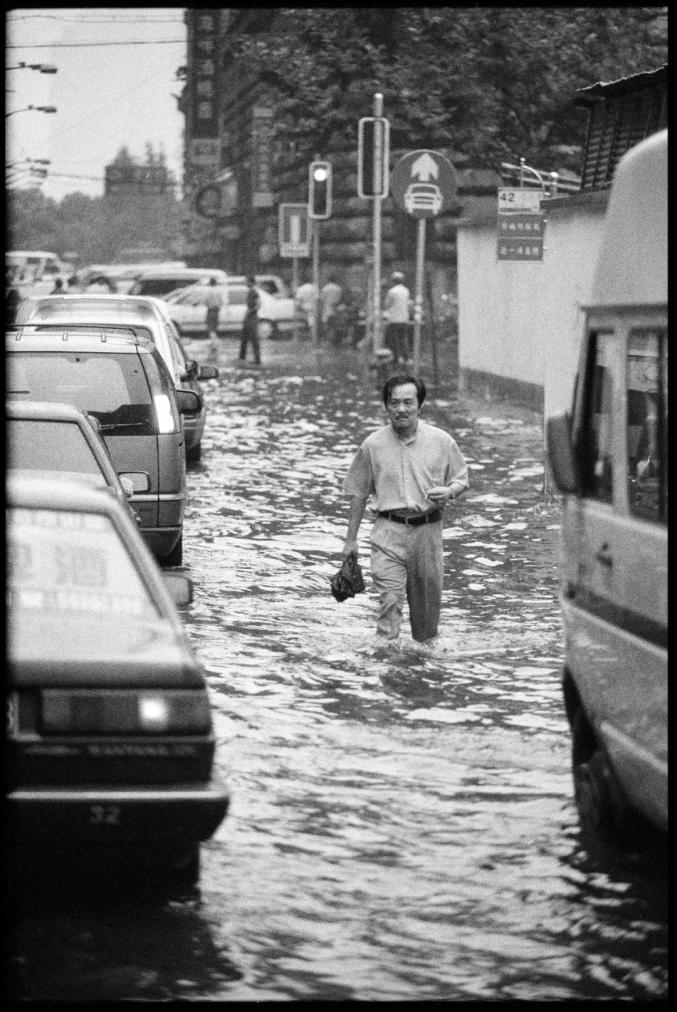

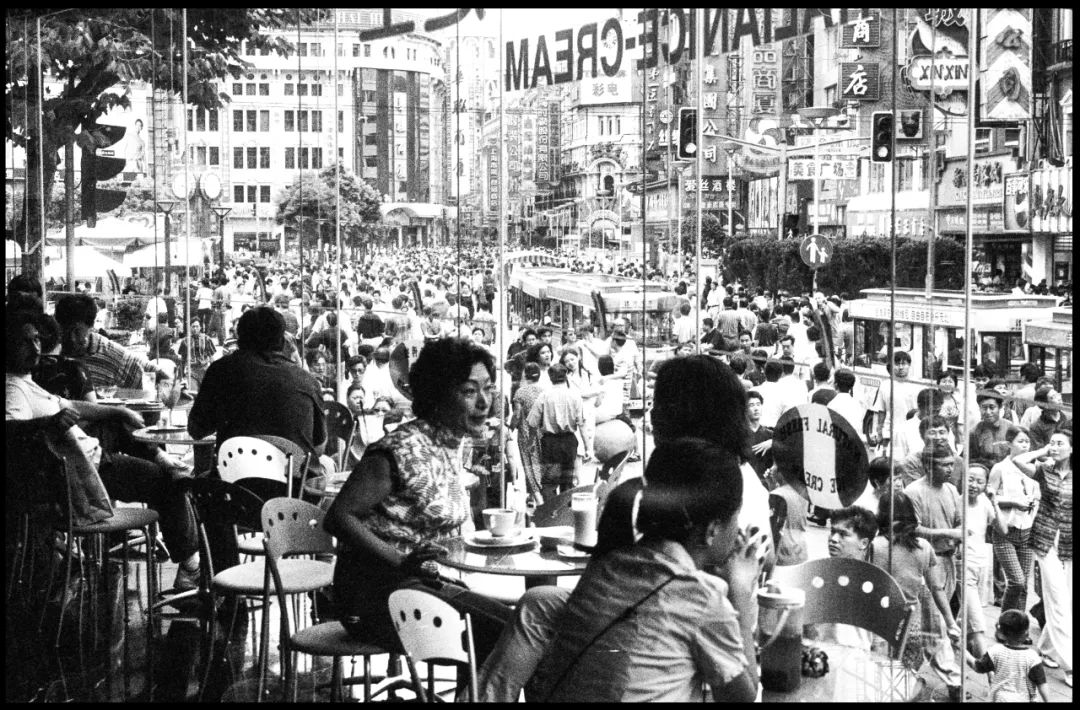

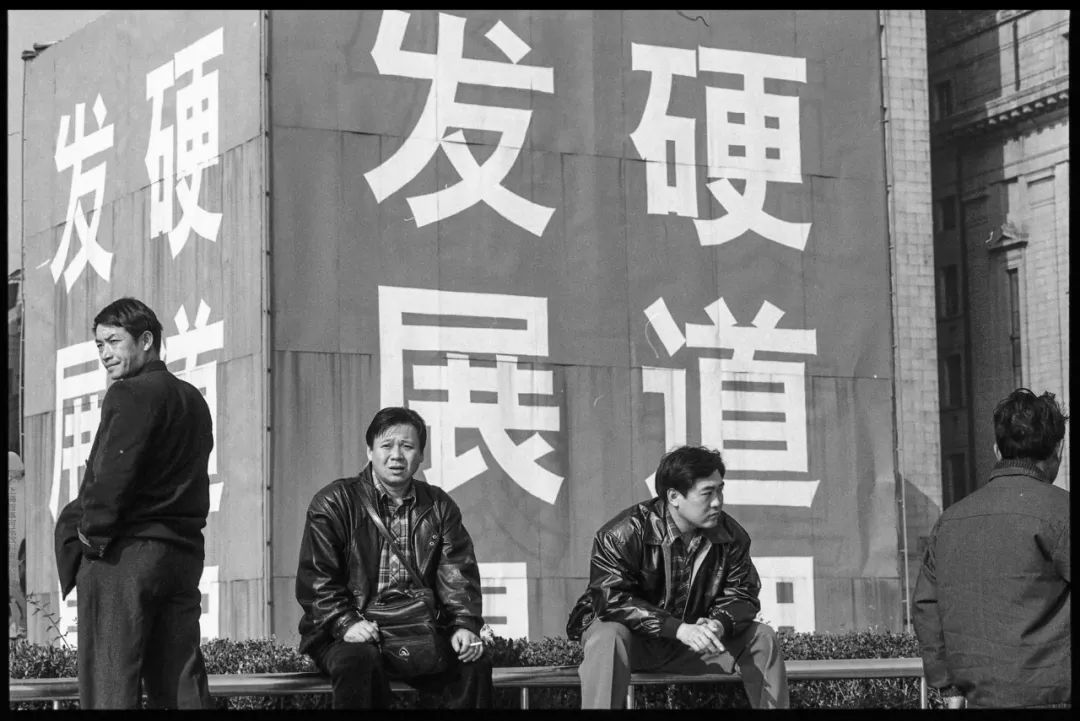

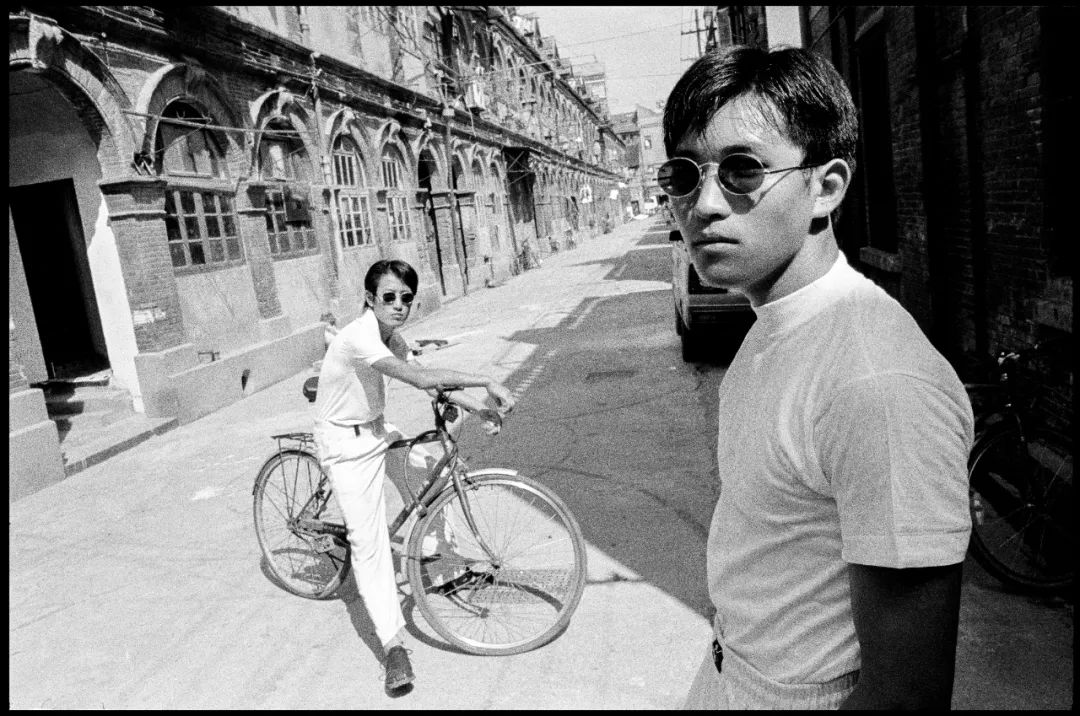

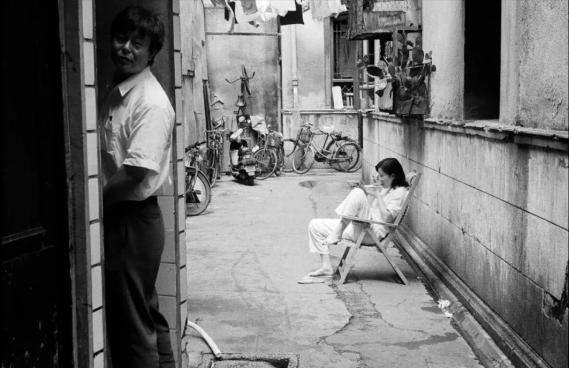

许海峰在世纪之交前后二十年所拍摄的上海社会生活的照片约2400卷左右,本次展览所能呈现的只是其中极小一部分,并偏重于街头抓拍的人物形象。他拍摄的照片中的人物都只是无名的市民或旅游者,但是他们的衣着、周围的环境,甚至他们的表情和姿态却无不透露着强烈的时代信息。他画面中经常会出现的有披着大波浪或者梳着三七开的男男女女,看似颇为时尚、充满自信的戴着太阳眼镜的路人,还有穿着整套西装风衣、拎着大哥大和考克箱的所谓成功的商界人士,另外当然还有路边的广告牌和海报、流行于当时的各种交通工具以及街头似乎永远川流不息的人群。

许海峰无意用照片来讲故事,画面里大多没有特别的事件发生,他留给我们的往往只有一个或一群人凝固的姿态和表情。不过,这些姿态和表情又都生动而自然,有的还充满张力,被摄者正处于某种情绪的顶点。摄影好像是将他们从背后嘈杂的世界中拉了出来,他们突然脱身的瞬间成就了一幕幕日常生活的剧照。这样的手法也让观者有了充足的想象空间,当我们面对这些青春或衰老、自信或落寞、潇洒或困顿的面孔的时候,会不自觉地去猜测隐藏在这些外表、表情和姿态背后的现实生活里的各种春风得意、平淡日常,或者艰难营生。这些作品充分反映出街头摄影的一些经典特征,比如片段的、偶然的、指向模糊的、多意的、拼贴的、超现实的,这些特征也无不呼应着都市所特有的生活感受。所谓“摄影是都市的媒介”,而“都市,也因为摄影而存在”。这些人物看上去是如此的普通又特别,就好像这个城市既熟悉又陌生。

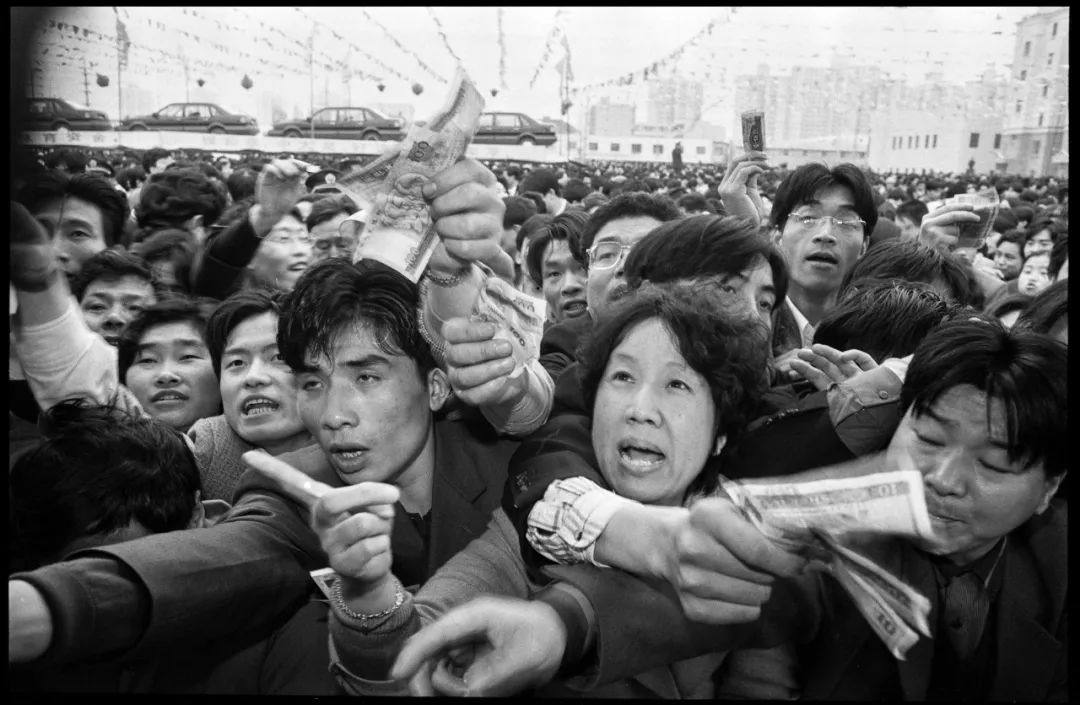

尽管都市摄影有着上述一些共同的特点,但许海峰照片里的街头则很容易让我们辨识出那就是世纪之交的上海。这不仅因为前面已经提及的照片中带有时代特征的元素,更是因为这些照片中的场景和人物所散发出的某种独特的时代气息。我们知道,1990年代初期的上海也随着全国进入改革开放二次启动的阶段。浦东开发浦西改造,市场经济全面推进,金融和房地产市场、民营资本进一步开放,双轨制让资源的掌握者轻易获得大量灰色财富。诗人和哲学家早就被弃之脑后,巴菲特和比尔•盖茨才是新的崇拜对象。金融、IT、管理、厚黑学的书籍畅销不衰,财富成了衡量人的价值的最直接的标准。农村和其他城市的人源源不断涌入上海,空气里弥漫着的财富的气味和繁荣的想象。

但是1990年代的重启同时也是一种断裂,不仅仅是和1980年代的断裂,也是和过去种种传统的断裂。大卫•哈维将19世纪中期巴黎翻天覆地的变化过程称之为一种“创造性的破坏”,它是一种“与过去决裂的现代性”,是现代性神话的一种表现。他说这种现代性“采取与过去完全一刀两断的态度。而这种态度就如同一道命令,它将世界视为石板,并且在完全不指涉过去的状况下,将新事物铭刻在上面——如果在铭刻的过程中,发现有过去横阻期间,便将过去的一切予以抹灭”。这样一种开放和断裂的社会环境,从一方面来说极大地促进了各种新的社会生活和生产场景的出现,人们似乎也突然变得无拘无束,展示出多姿多彩的气象;在另一方面,这也在社会的内部积累着各种张力、矛盾和冲突。而这种开放和紧张也正是弥漫在许海峰照片里的主要气氛。

顾铮在《中国当代摄影中的都市景观》一文中写道,改革开放之后的城市街头“充当了公共空间,同时成为展示逐渐被唤醒的人性的舞台”,同时它也“激活了对于摄影表现可能性的想象”。而许海峰照片里的街头也表现出这么一种人性自在的流露和张扬,但换个角度来看,也可以说是当一个结构断裂之后人性的喷薄而出,泥沙俱下。这些街头既是极端丰富的人物和社会形态的呈现,也是一个包含着热情、善良、自律、温和、以及冷漠、贪婪、自大、虚伪等种种善恶人性的修罗场。更进一步来看,这或者也可以说是一个群体在经历了激烈的社会转型之后,所产生的文化震颤的体验:一群分裂而独立的个体,各自体验着孤独、思乡、疑惑、敌意,或试图寻求依赖;他们不得不为了各自的命运在人群中以适者生存的方式挣扎求生,并只有等待时间来帮助他们完成最终的修复。在之前的聊天中,许海峰多次提到奥古斯特•桑德的“时代的表情”,赞不绝口、喜爱有加。尽管他这一系列人物作品并没有采取桑德的那种拍摄手法,但却也是活生生的一部“20世纪末的人们”。

当然,现实的发展常常让我们的担心显得多余,那二十年的时光在两次灿烂的烟花表演之后已经显得遥远而陌生。当我们回看这些世纪之交的上海影像,常会发出“恍若隔世”的感叹。中国人说三十年为一世,许海峰从1991年进入大学学习摄影算起,正好刚过30年,也是人生最美好的年纪。而在此一世之中,这个城市也恰好完成一个轮回。尽管当时有着种种的矛盾和挣扎,但今天的我们对那个年代似乎又生出了怀念,甚至羡慕。那时候的许海峰和这个城市都好像有着难以抑制的、发泄不完的荷尔蒙,城市和街头日新月异,他的拍摄也始终充满热情、乐此不疲。感谢他在那时候给我们留下了这许多面孔和身影,让我们还有机会时时回看世纪之交的上海表情。

——施瀚涛

关于 许海峰

许海峰,生于上海,供职于澎湃新闻。

作品《sleep》参加韩国全州摄影节、《观看中国》获得平遥国际摄影节全场“社会生活类”作品优秀摄影师奖,作品《猜猜我是谁》获得上海国际摄影节组委会邀请展,《台风来了》获第24届全国摄影艺术大赛纪录类铜奖,领衔创作的《虹镇老街》获第十三届上海市摄影艺术展览多媒体金奖,《虹镇老街》获得上海市新闻一等奖。

关于 施瀚涛

施瀚涛,生活工作于上海。

芝加哥艺术学院艺术管理与政策研究硕士。曾在“上海双年展”、“上海种子”、瑞象馆、新时线媒体艺术中心、上海外滩美术馆等艺文项目和机构中从事展览和公共活动的规划与执行,并在艺术、摄影及艺术体制领域开展研究和写作。

相关推荐

纪实影社画廊

▼

原标题:《施瀚涛|许海峰《世纪之交的上海表情》》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司