- +1

西摩·斯坦:美国唱片业的一个传奇人物

1

二十世纪九十年代初,中国开始流行“打口带(唱片)”,在一些城市的地下交易市场,打口带(唱片)非常抢手。实际上这东西是欧美唱片公司处理的滞销货(或残次品)。这些滞销货不会给艺人结算版税,会用物理方式销毁,以免再次流入市场,侵犯艺人的权益。但它还是拐弯抹角,以工业垃圾的方式登陆中国。

但这种物理毁坏大都还有修复可能,磁带打断可以接上,唱片可能打坏一两首歌,靠近圆心的音轨还能播放。这些残次品看上去也许不那么完美,但对如饥似渴的中国摇滚乐迷来说如同宝藏。有段时间,我几乎每周都要到北京一些隐秘角落买打口带,是这些犄角旮旯才让我真的知道北京城面积有多大。不到一年,我的书架已被打口带填满。除了一盘一盘地听,没事我还爱摆弄这些磁带,比如按艺人名字的字母顺序排列,或者按封面的颜色排列,或者按唱片公司分类排列……当我按唱片公司分类排列时,发现我喜欢的很多乐队大都来自一个叫塞尔的公司,比如“雷蒙斯”“伪装者”“传声头像”“回声与兔人”“史密斯”“赶时髦”“替补”“圣徒”“阿兹特克相机”“治疗”“现代英语”“驾驭”“农场”和乔纳森·里奇曼……这个公司的标识也很好辨认,很像中国古代的阴阳鱼太极图。

塞尔公司的LOGO

我那段时间对一些偏门的乐队比较感兴趣,比如朋克、后朋克、新浪潮,这些音乐展示出的美和冲击力让我十分痴迷,而带着塞尔标识的专辑更符合我的口味。很多音乐在今天听来仍然会觉得比较晦涩,甚至不那么悦耳,但它一直引领我在偏门的路上越走越偏。我当时不知道自己为什么会对这些奇怪的音乐情有独钟,后来,看到英国摇滚社会学家西蒙·弗里思的一个观点,说喜欢偏门晦涩的音乐,是一种空想主义冲动,是对日常生活的否定。再后来,我看了丹尼尔·列维廷的《迷恋音乐的脑》,在这本书中,他解释了人为什么会喜欢比较古怪的音乐。学术观点先放一边,在我看来,可能这些古怪的音乐是专门为我迟来的青春期叛逆馈赠的礼物吧。

这些音乐不仅激活我的叛逆,还给我带来很多启发:在标准化摇滚乐之外,还有种不一样的声音,不管是音乐结构、乐器音色、歌曲主题、演唱方式,甚至封面设计、乐队形象,都与众不同,这正是让我着迷的地方。摇滚乐也许是分层的,最顶层的可能是“披头士”或迈克尔·杰克逊,越往下走,越会发现更多陌生、怪异的名字。随着对摇滚乐和唱片业的整体结构了解得越来越多,我才知道,这些稀奇古怪的音乐是唱片业的基石,任何明日之星可能都暂时沉睡在最底层。同时也慢慢发现,任何形态的摇滚乐之间都有血缘关系——它们都源自民歌、布鲁斯、乡村音乐,甚至古典音乐。它后来的演变都是时代背景、文化潮流、审美情趣、技术革新这些因素混合在一起的结果。摇滚乐最初被一些文化评论者定义为亚文化,当它最终变成一种文化时,那些在底层的摇滚乐成了真正的亚文化。恰恰是这些处在边缘地带的摇滚乐不停地发酵,才推动摇滚乐不断改头换面。

那时我只能朦朦胧胧地认为,在世界很多角落,有一些人出于对音乐的热爱,用自己的方式表演出来,然后会有喜好相投的唱片公司发行他们的唱片,这些声音并不像“阿巴”或“披头士”那样容易让人一见钟情,它仿佛来自遥远的另一个世界,但总有人会喜欢。只是很巧,在那个时期,它们以一种奇怪的方式流入中国,摆在我的书架上。

我无论如何也没想到,二十年后,塞尔公司的老板西摩·斯坦会坐在我面前,接受我的采访,给我讲述他当年签约那些我曾为之痴迷的摇滚乐队的故事。

西摩·斯坦

2

我有个朋友叫王江,一九九〇年认识他时,他还在北京航空航天大学念书,学的是导弹设计专业。我认识他不是因为我对军事感兴趣,而是因为摇滚乐。一九九二年,王江大学毕业回上海,我们也一直保持联系。因为喜欢摇滚,王江在导弹发射轨迹和人生轨迹之间纠结了很长时间,最终他选择了“要音乐不要战争”,后来他所做的事都跟音乐有关——给上海的摇滚乐队“铁玉兰”当经纪人、去《音像世界》杂志做记者、去环球唱片公司做企划、做“甜蜜的孩子”乐队经纪人,至于他设计的那颗导弹,早让他发射到九霄云外了。

二〇一一年的某一天,王江在电话里跟我说:“你有没有兴趣采访塞尔唱片公司的老板西摩·斯坦?他最近来北京参加一个音乐论坛。”我一听喜出望外,没想到我当年听到的那些音乐都指向一个人,而这个人就要出现在我面前。人一生中会经历不少幸事,采访西摩·斯坦是我人生的幸事之一。

后来我才知道,王江这些年结识了不少国外唱片界的人,甚至与一些著名制作人有过合作,他成了西方唱片业了解中国音乐的一个窗口。在一次国际音乐论坛上,王江认识了西摩·斯坦,斯坦对这个来自中国的年轻人很好奇——他怎么对“治疗”乐队这么了解?中国有人听“治疗”的音乐?就这样,他们成为朋友。

我和斯坦先生约在工人体育场西路的一家意大利餐馆见面,不巧那天他得了重感冒,我想另约时间,但他日程排得满满的。我实在不忍心打扰他休息,因为我是带着很多问题来的,这些问题可能当年听到那些音乐时就在心里画上问号了,那些在网上公开的关于他的故事还不能完全满足我的好奇心,没有三四个小时这个采访是不完整的。看到老人家不停地咳嗽,我只能放弃刨根问底的追问策略,先把一些最重要的问题排在前面。

没想到斯坦先生一聊起音乐,就像是变了一个人,顿时来了活力,开始讲他十几岁敲开《公告牌》杂志的大门做实习生,到他和朋友创办塞尔唱片公司,介绍那些帮助或影响过他的导师,以及又是怎么签下那些后来成为传奇的摇滚艺人。他总在强调,他不识谱、不会乐器、不会创作,但他有一双好耳朵,能听出音乐好在哪里。我像放电影一样把我喜欢的那些塞尔公司的乐队迅速在脑子里过一遍,感觉斯坦先生的耳朵可能还有常人不具备的功能——能听出未来人们喜欢的音乐。塞尔之所以成功,跟他这种判断有很大关系。

一个半小时的采访,我的问题只问了三分之一,斯坦也正聊在兴头上,但他突然打断了我们的谈话,说接下来还有事情。我有点失望。斯坦大概也看出来了,想了想说,晚上我们继续聊。

尽管晚上我们又聊了一个多小时,但我还是带着些许遗憾跟斯坦先生道别——他的很多传奇故事还没讲。回家的路上,我想,他的人生故事要是写本书,绝不比那些明星传记逊色。没想到,二〇一八年,他真的出版了这本传记《听见天才:塞尔唱片和独立音乐的故事》。

《听见天才:塞尔唱片和独立音乐的故事》,【美】西摩·斯坦、【法】加雷思·墨菲/著 余永黎/译,北京联合出版公司·乐府文化,2022年8月版

3

西摩·斯坦的经历让我想起美国唱片业另一个传奇人物:约翰·H.哈蒙德。他在哥伦比亚唱片公司担任制作人和星探期间,挖掘出大量的美国传统音乐,包括发现了布鲁斯奇才罗伯特·约翰逊。经他手签约的歌手包括:鲍勃·迪伦、布鲁斯·斯普林斯廷、比莉·霍利迪、贝西伯爵、皮特·西格、阿蕾莎·富兰克林、乔治·本森、莱纳德·科恩、史蒂维·雷·沃恩……哈蒙德的兴趣在于挖掘根源音乐,爵士、布鲁斯和民歌是他的阵地,因为在那个时代,流行音乐迅速发展的同时,也需要追根溯源,为未来的音乐提供更原始的“弹药”,他在某种程度上做了音乐史学家该做的工作。

如果说哈蒙德在探索音乐的根源,那么斯坦就是在探索音乐的边界。创始之初,塞尔无法在美国唱片丛林中捕获到猎物,这反而让斯坦把目光投向同行们一直忽略的海外。可能在唱片业同行眼中,一家独立唱片公司把目光投向大西洋彼岸的英国是不得已而为之的权宜之计。六十年代的英国摇滚乐刚刚结束它的蹒跚学步。但斯坦看到的是英国文化的厚重——他十几岁在《公告牌》杂志实习时从学习英国文学的主编保罗·阿克曼身上得到启发,英国是美国文化之根,英国人一定会玩出不一样的摇滚乐。从斯坦第一次踏上英国的土地时起,他就知道英国摇滚乐对他来说意味着什么。而且,恰恰是英国摇滚拯救了当时处于困境的塞尔公司。

唱片人的眼光很重要,你不可能拿着水晶球去预测未来,但唱片人一定要有灵敏的嗅觉,能嗅到别人嗅不出的味道,并且知道这个味道是音乐在演变过程中从哪个缝隙散发出来的,以及导致这种味道合成的社会、文化甚至技术上的关键因素是什么。很多时候,唱片人因无法像化学家一样搞清楚这里面的成分而忽略、放弃它们。但总有人会有超乎常人的敏感,率先一步抓住它,剩下的就是让更多人接受它。西摩·斯坦就是这样的人。

塞尔成立于一九六六年,“披头士热”横扫美国的余温还在。“不列颠入侵”现象让人记忆犹新,但并不是从英国来的乐队都像“披头士”一样。美国唱片业当时仍然以一种审慎的态度来判断英国音乐,也许这只是文化融合中最常见的现象,一阵风潮过后,仍各归其位。而斯坦则比更多的美国同行早一步闻到了从遥远的英国飘过来的独特气息。

斯坦的判断没错,这股气息后来弥漫在美国上空,尤其是到了八十年代,塞尔像当年的“五月花”号一样,载着一批批英国摇滚乐队登陆美利坚。

塞尔和很多独立唱片公司一样,着眼于那些刚出道未成名的艺人。斯坦说:“我的工作是找到伟大的未成名艺人,而且希望是先于他人一步,然后使出浑身解数帮助他们成为明星。”在这本书中,你会发现,斯坦对签下的每一个艺人都有相对宽松的条件,让他们独立发展,充分展示才华,剩下的就看自己的造化。独立唱片公司签约艺人,很像刮彩票,就斯坦而言,他刮出来的可能是布赖恩·威尔逊,作为六十年代“海滩男孩”乐队的成员,一代偶像,却以惨败的方式结束八十年代的这次复出。但是麦当娜这张“彩票”却让斯坦中了“大奖”。独立唱片公司有时就像靠天吃饭一样,仰望天空,真不知道哪块云彩会下雨。

斯坦是唱片业少有的不是靠音乐性来判断艺人的人。这让他面对新型音乐时会比那些靠音乐性来判断的人多了几分风险,但恰恰是他的天生“乐盲”,让他能以更纯粹的方式大胆冒险,他像玩赌石游戏一样,玩出了“雷蒙斯”、“传声头像”、麦当娜、艾斯-T这样的艺人。而无一例外的是,当他第一次听到他们的音乐时,都搞不懂那是什么。就像他第一次听完“雷蒙斯”表演后的反应——这他妈是什么玩意儿!但斯坦从来没有盲目去判断,几十年来他一直有一个标准:艺人与作品(A&R)。即有才华的人和优秀的作品。这也是他在书中一再强调的。甚至,他还用这个来分析唱片公司内部高层在判断艺人与作品方面的能力,进而能看出这些人在公司的上升空间有多大。

雷蒙斯乐队1976年发行的同名专辑Ramones

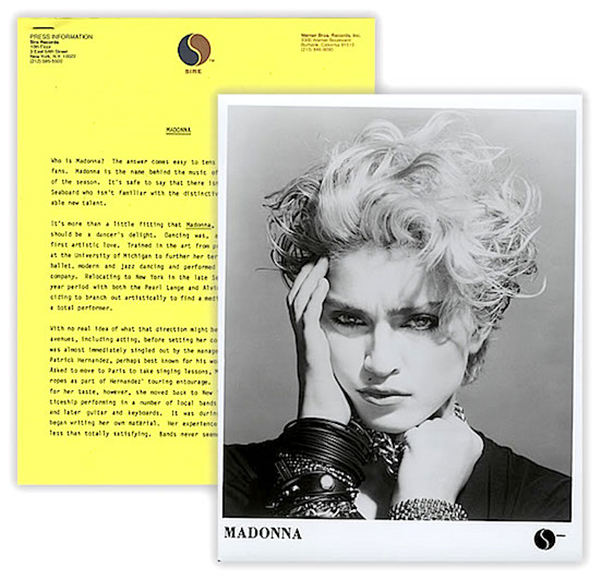

1982年,麦当娜凭借单曲Everybody受到西摩·斯坦的青睐,1983年7月27日,塞尔公司发行了她的首张同名专辑Madonna

4

国王唱片公司的老板悉德·内森对西摩·斯坦的父亲说:“你儿子的血管里流的是虫胶。”这句话给年仅十五岁的斯坦指明了未来方向。十年后,斯坦和他的朋友理查德·戈特尔成立了塞尔唱片公司。这家小公司跟所有刚刚成立的独立唱片公司一样,最初都是带着狂热的激情上路的,更何况斯坦这样的音乐疯子呢。在他们煎熬了几年后,幸运之神眷顾,斯坦打通了英美两地的朋克血脉,让塞尔这艘航船可以全速前进。斯坦也迎来了一时无两的风光时刻。

但是,独立唱片公司从诞生之日就注定了它的命运,要么坚持不住倒下,要么膘肥体壮后被大公司收编,塞尔也难逃这个宿命。最终,华纳唱片公司用一百万美元收购了塞尔百分之五十的股份。

斯坦每每回忆起这次收购,心里都充满纠结:

塞尔唱片只是一堆母带、一摞艺人合约以及一间有大约十来个好打发的员工的A&R办公室。莫花了两百万美元,就几乎完全买断了之前和之后的我,以及我文件柜里的所有内容。他用花哨的术语和大额的数字把我晃晕了,然后让我在其后相对平静的数年间签了很多乐队。最终,当我的游戏时间结束时,他精打细算的账房先生把所有的一切都卷走了。

莫·奥斯汀所做的只是用一根价值百万美元的胡萝卜在我面前晃来晃去,而我忙着垂涎欲滴,完全没注意到随之而来的是根终生痛击我自己的大棒。

有那么几年,你的确享受了两个世界里最好的一切,一半是独立音乐,一半是主流音乐,你疯狂地用他们的钱种下许多种子,天真地认为到了收割的季节收成也会有你的一半。然而残酷的现实是,到种子破土而出、长出嫩芽的时候,整座果园都是他们的了。

如果当初塞尔拒绝华纳唱片那根价值一百万的胡萝卜,或许也可以继续坚持下去,但是没有大财团做后盾的独立公司想在残酷的丛林法则中幸存下来,会非常艰难,早晚难逃倒闭或并购的命运。加入大公司,可以不用担心战舰沉没,只是你不再是那个发令的船长——这是让斯坦最不爽的。

从这本书中,你能看到斯坦对崭露头角的新艺人有种近乎疯狂的痴迷,他总是希望给这些稀奇古怪的人一份合同,让他们起飞,看着他们身后的追随者越来越多,并一步一步攀上巅峰。对唱片人来说,站在一旁看着艺人成功是最开心的事。但是,斯坦失去了财权,无法随心所欲地把他喜欢的艺人笼至帐下。在整个华纳唱片公司内部,斯坦都是一个异类,他被顶头上司莫·奥斯汀称为“购物狂”。斯坦每签下一个乐队,费用申请单在公司内部都像走迷宫一样蜿蜒曲折,最终从老板的手指缝里抠出有限的费用,再兴冲冲地把合同送到那些无名之辈面前。

西蒙·斯坦与戴维·伯恩、麦当娜在第十四届摇滚名人堂颁奖礼上(图片来自Getty Images)

斯坦在书中花了大量篇幅讲述华纳唱片内部争斗的故事,也是本书的“华彩乐段”。我们作为旁观者,可能经常在新闻中看到国际大企业分分合合的故事。然而当我们绕开这些扑朔迷离的新闻,跟着斯坦走到幕后,会发现,这个让人敬仰的闪闪发光的品牌上布满了龌龊的污点。

独立品牌与大企业的区别除了规模,还有一点是,独立品牌往往由专业人士管理,大企业往往由职业经理人操盘。独立品牌注重产品的独特性,大企业注重产品的市场。就唱片公司而言,经营者必须懂音乐、爱音乐,还要有灵敏的耳朵。但公司规模越大,越到高层,经营者的这些“功能”就越弱,甚至在高层人眼中,制作音乐和生产汽车、汉堡包无异。

每当华纳内部出现人事变动或权力真空,就会出现一轮争斗,这家世界上最大的唱片公司,常常上演三流电视剧的狗血剧情。媒体不断通过内部人士从钥匙孔里传出的信息来编写一些花边新闻,让全世界的读者享受这些顶级“演员”出演的低级肥皂剧。

斯坦不是个擅长玩弄权术的人,他只希望老板能高抬贵手,多给他点签约费用,好让他寻找那些被埋没的艺人。每当公司发生权力争斗,他都像猎犬一样警觉地守护着塞尔这座家园,以免沦为鱼肉。因为争斗后总要重新组合一番,以平衡权力。最终,斯坦的权力被一步步削弱,塞尔也几乎成了徒有虚名的空壳。

这种混乱局面其实就是每个人为自己争夺利益的典型例子,就像在玩抢椅子的游戏,董事会里道格·莫里斯和鲍勃·莫加多在为谁能执掌大权而斗争,一群五十来岁的老男人们则围着圆桌,在各个方向胡乱踩踏。也许因为我本来就是个不入流的人,始终没有真正成长为像道格·莫里斯那样西装革履的公司高管,于是我就成了个束手无策的傻瓜。

作为一个“局外人”,斯坦总是观察分析这些高管们谁会笑到最后。他判断的方式也很简单,就是在做唱片这行当是不是专业,很多位高权重的高管在斯坦看来,他们不会走多远,尽管他们擅长管理,但热爱权力胜过音乐,尤其是,他们没有一双好耳朵。

在经历了一阵混乱之后,华纳慢慢回到正轨,这时,高层才慢慢意识到斯坦的价值,塞尔又重新起航。但此时的塞尔,已风光不再。

于是,我就像一个满脸胡茬、从十年内战中蹒跚归来的老兵,又回到了当初的起点。嗯,差不多是这样吧。塞尔唱片在九十年代已经被剥夺了旗下艺人所有作品的版权;我只有一间小办公室和一名助理。但是,名义上,我又成了老“塞尔”先生。再也不用接受什么双重领导了,只有我和塞尔唱片的旗帜。你可以说我想得简单,但我一直想要的就是继续驾着我自己的船驶向伟大的未知。

5

《听见天才:塞尔唱片和独立音乐的故事》是一本唱片人的传记,如果你对唱片业有一些了解——尤其是对英美唱片业比较了解的话,那么它非常值得一读。斯坦先生不仅通过塞尔这家独立唱片公司的兴衰讲述了二十世纪五十年代以来唱片业的故事,更重要的是,他讲述了很多从业经验和教训。如果你是一个唱片业的从业者,或者你是从事任何工作但对流行文化有兴趣的人,那这本书太有启发性了。

对于那些被诸多陌生名字搞得一头雾水的普通读者来说,此书阅读起来可能有些障碍,你可能看上几页就放弃了,因为这本书没有那些成功学或励志学书籍中散发出的廉价香水的味道。

如果你能坚持看下去,会发现,这个你感觉陌生的唱片业故事,讲的就是成功和励志,尤其是对人生的感悟——

当你活到我这个年纪时,你会发现身边的事物看上去竟是如此奇妙!生活是一场残酷的考验,我们被置身于一个实际上并不需要我们的世界,想干什么就干什么。我们都是些迷失的灵魂,被塞进了无法卸下的皮囊里。从我们生下来发出第一声啼哭开始,人生的压力就随之而来。我们要学会掌控人生,要演好自己的角色,要混圈子,要订计划。往后余生,我们的日常就是不断重复出生后的这种顺序。我们醒来,我们渴望,我们看着镜子,渴望更多。然后我们开始疗愈。我们一边煮着咖啡,一边听着收音机。随着咖啡因流经血管,歌曲振奋我们的精神,我们渐渐地把心思转移到狩猎和收割这样的低级劳作中。

自始至终,斯坦都在讲一件事:热爱。因热爱而发生的故事才是最感人的,他的励志和成功才是最精彩的。

西摩·斯坦是一个脾气很怪的人,他喜欢离群索居,但又像个嬉皮士一样加入一场场的疯狂派对之中;他的心脏有先天缺陷,不能参加体育运动,但他却一直让这颗心脏超负荷工作;他是个同性恋,却选择结婚生子,但又不能尽到一个丈夫和父亲的责任;他是个慷慨宽容的人,但却比任何人都尖酸刻薄;他不懂音乐,却一辈子做着跟音乐有关的事……他是一个矛盾体,在各种矛盾冲突中走过自己的人生。步入古稀之年,慢慢安静下来回顾过往,才会把他一路的迷茫和困惑看得如此透彻,有些看似信手拈来的深刻感悟,多是在痛苦中历练出来的。

西摩·斯坦与前妻琳达,以及大卫·鲍伊、雷蒙斯乐队(图片来自网络)

也许你会羡慕斯坦所经历的玩世不恭、无所畏惧、跌宕起伏的人生,但他在书中会随时提醒你,热爱需要付出代价。你无法用任何数学公式算出这其中的成本,你只能在选定的道路上一路狂奔。他这样写道:

在我们这个圈子里,每个人都是半个疯子,常常是比着赛地吹牛,但我想正因为我们同病相怜,所以彼此之间才有一种说不出来的共鸣。我们可能是竞争对手,但我们会在专业上互相帮助,甚至在个人生活方面,我们是彼此同父异母或者同母异父的兄弟,要知道大多数人在实际生活中还真没有这样的兄弟。我们知道彼此的挣扎,在运动场上都是干啥啥不灵,在家里是失败的丈夫,都曾破产或有更糟的问题。我们都被困在游戏中,没法回头去过普通人的日子,也都不想退出。我们都有类似的人格障碍,可以轻易地在彼此身上看到它,却又不敢独自去面对。

所以,他才会这样感慨:“好时光只是额外的收获。”

6

我不知道用手机听着流媒体长大的一代,看这本书时会不会有工厂的车工看《天工开物》的感觉。传统唱片业已经离这个时代越来越远,那些传统唱片业时代造就的台前幕后的英雄也已逐渐变成古老的传说和陌生的符号。在点击、流量为先的数字时代,老一代听众会感叹造乐工厂的没落,再也听不到像过去那样精彩的音乐了;新一代网民则只是更关注他喜欢的艺人能红多久,能带来多少热门垃圾话题填满他空虚的心灵。至于音乐给人们带来的美好和感动,早已变得不再重要,人与音乐的关系只要能变成社交媒体上的炫耀就够了。

不管老一代和新一代听众在欣赏音乐习惯上有多大分歧,但都有一个共识,那就是好音乐越来越少。这个事实总是在某些音乐事件成为公共话题时被人顺带拿出来浮皮潦草地讨论或感慨一番,以证明自己好像还有那么一点审美,但人们从未真正思考过,为什么好音乐越来越少。是因为缺少这方面的人才吗?好像不是,全世界的音乐院校在招生时都门庭若市,所有家长都希望自己的孩子将来能在艺术方面有出奇的造诣。是因为从事这门艺术工作的人缺乏天赋吗?好像不是,既然想踏进音乐殿堂的人排成长龙,那么最终经过一番残酷的淘汰会把天才们留下。那是因为数字时代音乐变成免费午餐,让音乐人失去创作动力了吗?好像不是,从事音乐行业的人一直有增无减。那是因为我们能想象到的音乐表现形式和优美的旋律都被前人创造出来,现在的人再找不到新的创作空间了吗?当然更不是,人的创造力从来就没有极限!

那到底是因为什么?

西摩·斯坦在这本书中,从一开始就在强调唱片人最核心的生命力——A&R,即艺人与作品。可以说,唱片公司变成一部强大的不停运转的机器,都是建立在“艺人与作品”的基础上,它就是发动机。当“艺人与作品”停止运转,唱片业就变成一堆废铁,最多能吸引硅谷或者华尔街的资本家廉价收购回炉。但资本家才不会管艺人与作品的重要性,他们只想称一称这堆废铁还能卖多少钱。

我们听不到更新的好音乐是因为“艺人与作品”这门手艺在资本化的数字时代被弱化甚至消失了。那么,什么叫“艺人与作品”?斯坦是个最典型的从事“艺人与作品”这门手艺的唱片人,他所做的并为之疯狂的一切都在解释这个概念。如果你有兴趣了解这些,不妨从斯坦的字里行间寻找答案。如果迫切想知道答案又没有耐心把此书看完,那么,我可以简单地打个比方,唱片公司的“艺人与作品”这个部门,或者说后来演变成一种挖掘、培养艺人的运作模式,无非是伯乐找到千里马,把最有才华的人推向成功,唱片公司要设置重重关卡,提升门槛,只有通关的人才有可能成功。这是铁律,一个艺术与市场结合非常完美的标准,二者缺一不可。

当那些严厉的、手持艺术标尺的伯乐如今换成手欠的点击爱好者,你看到的就是一群在大草原上狂奔的野驴。

好在“艺人与作品”这门手艺还没有完全失传,正如斯坦先生所说:

我希望在本书的字里行间,你可以更好地了解到热门歌曲是如何被发掘,明星又是如何诞生,以及我们是如何靠音乐这种看不见摸不着的东西赚钱的……天才常有,但总得有人发现他们,为他们提供实际的帮助。归根结底,音乐世界的运转靠的是发掘才华横溢的人和伟大的作品,这是制造音乐炸药的两种核心成分。

未来,西摩·斯坦们会回来的。

7

很荣幸我能为西摩·斯坦先生的《听见天才:塞尔唱片和独立音乐的故事》中译本写序言。最后,用他书中的一段文字作为本文的结尾。

只有伟大的音乐才能通过真正表达那些我们可以感知但却无法自行解释的情感,从而提高唱片业游戏竞争者下的赌注。最伟大的艺人通常也是最伟大的创作者,虽然你从未见过他们,但他们却是你最好的朋友。当我们需要一个肩膀去依靠,去哭泣,我们最心爱的、最珍藏的那些歌曲就像是小小的许愿蜡烛。它们以一种正面的方式让我们落泪,让我们能够重新跟真实的自我和谐共处。是它们,让我们成为更好的人。

王小峰

二〇二一年六月十二日

本文为《听见天才:塞尔唱片和独立音乐的故事》中文版序言,原题《妖声碟影,音乐人生》,澎湃新闻经授权刊载,先标题为编者后拟。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司