- +1

张定浩:借助两本书,去感受这些更好的人是如何生活、写作和爱的

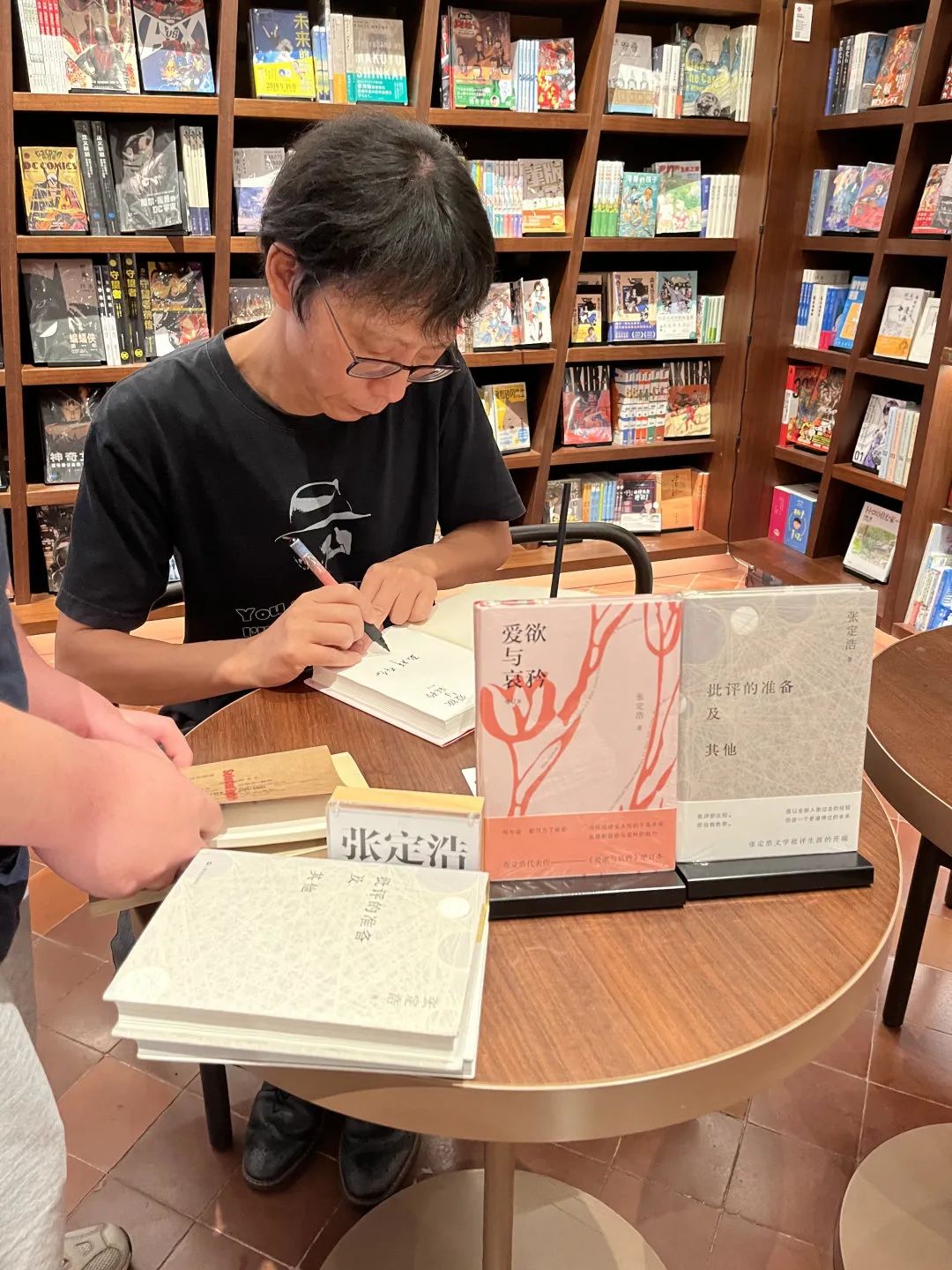

9月17日,评论家张定浩携《批评的准备及其他》《爱欲与哀矜》两本书的全新修订本与作家赵松、祝羽捷做客上海上生新所茑屋书店,同读者一起分享关于批评、阅读与写作的新思考。

“我很喜欢的一位哲学家,维特根斯坦,在他五十二岁时,说过一段很让人动容的话,他说他就像一个骑自行车的人,为了不倒下,只好不停地踩着踏板向前。”评论家张定浩曾在一场演讲中聊到自己关于“前进”的动力理解,而“骑着自行车的人”或许某种程度也代表了他对于批评与生活的态度。

9月17日,张定浩携《批评的准备及其他》《爱欲与哀矜》两本书的全新修订本与作家赵松、祝羽捷做客上海上生新所茑屋书店,同读者一起分享关于批评、阅读与写作的新思考。

《批评的准备及其他》是张定浩2015年出版的第一本评论集,他提到了此次再次修订的一些想法:当时出版时其实文章可供选择的范围很小,甚至连硕士论文也放进去了。经过这么长时间的积累,有了充足的余地,此次抽换掉原书三分之一篇幅,借此重新整理十余年来的文论写作。如他所说:“这些文章虽然大多是围绕当年出版的某部具体作品展开的,但这种围绕并非依附,因为吸引我动笔的,始终是从这些具体作品中所感受到的某种普遍性问题。重读这些文章,我意外地发觉它们还葆有一丝新鲜的活力,当然这未必是一件好事。”

张定浩/著

上海文艺出版社

而《爱欲与哀矜》则是一本主动选择的阅读与写作之书,从格雷厄姆·格林、爱丽丝·门罗到奥登、布罗茨基,从《斯通纳》到《无愁河的浪荡汉子》,书中所涉,都是作者钟爱的作家与作品。在他的理解中,爱欲与哀矜是大多数旨在书写人类生活的出色小说家的选择。

张定浩有一个用了十几年的网名——waits,他说自己喜欢这个词的意象,并直言“我是一个喜欢等待的人。”这个网名便是赵松了解认识他的一个契机。在他眼中,张定浩是“一个真正对文学有思考的人”。

他指出,在网络时代,打“一星”的批评是一件很容易的事情,但很多“骂”并不能形成文本。在这种现状下,真正的批评更为珍贵。珍贵不是针对每个人引发的好恶,而是针对文本本身,以及这个作者创作的能量和状态:他有没有自我更新?或者作家的技巧、理念是不是陈旧?以及他对世界的理解是不是肤浅、单一的等问题。他进一步表示,所有的批评都不是简单的否定或肯定,而是提供新的思维的可能性,对于文学是什么?小说是什么?它们要承担什么?让我们回到一个陌生的语境里,重新去认知这些听起来老生常谈的问题。“我们身处于一种生态里,文学不是某一个人的,我从张定浩的批评里感受到他对当代文学尖锐而沉重的思考。”

“阅读这两本书,让我重新思考,作为当代的一名写作者,我是否也在面对并需要警惕一些风险与策略?”在美术馆工作多年的赵松也提及了当代艺术因“策略”而导致的种种问题,他认为通过“策略”来迎合策展人思维的商业行为对艺术尤其是创作想象的伤害是很大的,而当代文学同样难以避免。“策略是流行的状态,人人都在找策略,找流量,但它最终违背了文学的本质,这将成为文学最大的危机。在这样的语境下,好的批评提供了一个新的维度,重新看当代文学或西方文学是什么样的状态,而这种思考不一定是割裂的,最终是融会贯通的。”

活动现场图

此外,祝羽捷则提到了《爱欲与哀矜》里探讨多位作家和爱之间的关系,但她认为恨一个人也是要爱的,所以批评家的文本是不是也包含对糟糕作家的爱呢?张定浩回应道:“一个人写得不好,是要同情的不是要恨的。我针对的不是作家本身,而是作家造成的虚假名声。”

从文学的读者逐渐成为一个非典型的读者,而走向文学批评的道路,那么,批评家如何完成身份的转换,又会如何选择批评的对象呢?祝羽捷的提问或许可以帮读者们走进批评家的生活。

张定浩从本次主题“边写边读”聊起,主题化用于法国当代小说家、诗人朱利安·格拉克的文学随笔集《边读边写》。对他而言,写作和阅读的关系其实是有点颠倒的:“很多作品不写可能永远不会读,不写也永远不会反复读。”

他提到自己最近在写波兰科幻作家莱姆的评论文章,作品以前都读过,但现在为了写再读的感受又完全不同。“不仅要了解科学技术层面的东西,还要关注哲学家,像莱姆就讨厌黑格尔。如此下来,感觉自己置身于没完没了的工作里了,还要不停地列参考书目。”但这样的过程他觉得很有意义,“这些书重新聚集在一起,刺激我往一个方向走,写作变成了一个行动,不仅仅是一个思考或一个表达,而变成了不可预见的偶然的行动。”他说有一段时间也尝试过不接什么稿子,让阅读成为完全享乐主义的阅读,但这种阅读像照镜子一样,越读越喜欢。“不断遭遇满足的自我,你就会原地踏步了。”

活动现场图

所以,他更喜欢挑战一些有难度的阅读,去跟比自己更优秀的人的灵魂“共振”。“这就像诗人奥登的诗句所描述的那般:‘我们如何指望群星为我们燃烧,带着那我们不能回报的激情?如果爱不能相等,让我成为爱的更多的一个。’也如布罗茨基评奥登时所写的那句:取悦一个影子。”

在阅读与写作中,张定浩所感受到的一个人获得扩张和滋养的唯一方法正是来自于:“去爱那些比自己更好的人,在爱中把自己交付出去,让自己去感受这些更好的人是如何生活、写作和爱的。”对他来说,写作或者说文学批评与生活是一体的,“每天有新的偶然发生,像反馈系统一样,不停地反思,不停地遭遇新鲜感,无限叠加,这也是一个人的生活持续下去的时候。”

《爱欲与哀矜》选读

一份第三人称的读书自述

文丨张定浩

01

奥登在访谈中曾经对歌德的自传表示惊异,他说:“如果有人要我写一部有关我最初二十六年的自传,我不认为我可以拉长到六十页。而歌德他竟然写满了整整八百页。”某种程度上他的心态和奥登相似,对自己过往岁月的兴趣,远远比不上对此时此刻和接下来二十四小时的兴趣。

但以读书为名义的回顾又稍有不同,那些沉积在书本里的时间似乎都不成其为岁月,它们无关乎这具肉身乏善可陈的经历,甚至影响和束缚了他在尘世中的冒险,但正是这些被书籍吞噬的时间参与塑造了他,又不像恋情和履历一般可以列举,谈论它们就好像捕风,这风又不停地将他吹向未来,吹向在他的世界尽头所伫立等候的那一本书。

人们并不能凭这些企图谈论书的文字来认识那些书, 但是否能够就此认识他呢?这位言说者其实也并没有蒙田般的自信。充其量,他所能够呈现的,只是某种似是而非的相遇,在书与人之间,在过去的岁月和即将到来的日子之间。

02

他的女儿今年五岁。从她一岁的时候开始,他就给她读书,每天睡前,当然是图画书,这个时代有无数的图画书。她最初能听得懂吗?他不知道。但他知道自己大概也是这个时候就已经开始接触书本了,是他母亲告诉他的, 他是他们的第一个孩子,那是上世纪七十年代后期,没有电脑,没有网络,连电视也没有,那些印刷在粗糙纸张上的识字卡片和儿童画报,是他了解外在世界的方式,当然, 也是他母亲和他一起消磨时间的主要方式。

至于读什么,他从自己和给女儿读书的经验上来揣测,大概在最初的时刻是不太重要的,重要的是由此养成了一种习惯,觉得书籍是可以亲近之物,在寂寞的时候。

比如,无论他给女儿读多少鼎鼎有名的绘本,她最终在五岁这个年纪上毫不犹豫最喜欢的,是一本盗版的芭比公主故事书,虽然那绘画和文字都拙劣,且充满了浓浓的廉价言情小说味道。她喜欢芭比,因为她们好看,是更成熟和更美丽的女孩子,仅此而已。她会忘掉它们的内容的,就像他如今也完全记不得四五岁时看过的任何读物。

有一个午后,她要求他像她一样,也挑一本最喜欢的书,然后各自看。于是他顺手在书架上取了一本许久没有打开过的《庄子发微》,她当然拿的是芭比书,并且问了问他手上这本书的书名,然后他们就坐在房间里各自看书,有时他会取出手机看看微信,而她就会立刻提醒他,不要玩手机,快看你的《庄子发微》,说完,继续很严肃地,或者装作很严肃地,低头读她的芭比历险记。

在庄子和芭比之间隔了多远的距离呢,他不知道。在某一刻,他们只是同样都有力量让人低下头去,让空间变得沉静安宁。或许正是想象力慢慢变得不好的大人,才越来越挑剔手上的书籍,就像想象力不好的成年人才满世界旅行一样,谁知道呢。

03

尽管从记事起,他就被视为一个爱读书的孩子,但几十年后,他完全记不起青少年阶段曾经看过的任何书的内容,也无法说明到底是什么书对自己产生了影响。

他很羡慕那种被一本本确定无疑的好书影响和指引的人生,像拥有清晰可辨路标的国道,但他不是这样。充其量,他能够记得每次父母去县城回来都会给他从新华书店买些书回来,它们有些是成套的诸如《东周列国志》这样的小人书, 有些就是粗浅的儿童故事;有一本月刊叫作《儿童时代》, 三十二开的白色封面,没有什么图,很纯粹的文字故事, 父母给他订了好久;或者,他能想起来的,是一幅幅低头读书的画面,在奶奶家老祖屋的天井里,在爸妈厂区平房卧室临窗的方桌前,在自己小房间的床上,在街边租书摊的板凳上,在下午公园的长椅上……而这些地理学意义上的存在如今也早已物是人非,和他少年时候读过的那些良莠不齐的书籍一样,混作一团类似于燃料用尽之后的火箭推进器一般的残骸,在他身后脱落,离他越来越远,剩下他依旧在向着某个不知名的宇宙深处迈进。

直到大学时代,他依旧是一个带着深度近视眼镜胡乱读书的人。萨特讲过一个读书的悲惨故事,一个人试图按照图书馆书目首字母顺序从A读到Z……他想,这未必是不可能实现的,它最终只取决于身处的是何等规模的图书馆,比如他就读的那个工科大学图书馆乏善可陈的文史哲图书陈列架,以及后来毕业到电厂工作后在宿舍区的那个只有两排书架的小图书馆。有时候,他想,匮乏导致的盲目和丰盛导致的盲目是相似的,或许前者比后者对人的损害还要轻微一些。

原标题:《张定浩:借助两本书,去感受这些更好的人是如何生活、写作和爱的》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司