- +1

徐如人:耄耋之年,仍在奔跑

1952年,一个衣衫单薄的年轻人走下了从上海开来长春的列车,迎接他的是一辆拉货物用的平板马车,那年 20 岁的他,目的地是吉林大学的前身——东北人民大学。

2022年,在吉林大学化学学院内,一名精神矍铄的耄耋老者,缓步走进实验室,今年90岁的他见证并参与了吉林大学化学学院从无到有,从弱到强的历程,更成为了我国无机合成化学学科发展的创建者、奠基者。

他,就是徐如人,吉林大学化学学院的创建者之一,我国著名的无机化学家,中科院院士。

炮火声中,艰难求学

1932年,徐如人出生于浙江省上虞县下管镇。父亲徐浩抗战期间任浙江省国民党省党部书记长,母亲刘谱人曾执教于浙江省立高级助产学校,并担任过该校校长。

他5岁时,全面抗日战争爆发,为逃避战火,他与2岁的弟弟随父母内迁到浙西南山区的云和、永康一带。

没有固定教室和老师,课堂时而设在山洞中,时而改在寺庙里……徐如人的童年生活、启蒙教育都是在颠沛流离的战乱中度过的。

1945年,抗战胜利后,他们举家迁回杭州。然而,父亲却因胃癌离世,当时徐如人只有15岁。

1948年,他的母亲当选为国民党首届民选立法委员,受当时战争形势及政治环境所迫,母亲不得不跟随国民党政府迁往台湾。

随母亲去台湾还是留在大陆?徐如人和弟弟决定留了下来。通过勤学苦读,走上了他们自己选择的人生道路。

1949年4月,杭州解放。此时,距徐如人高中毕业仅有几个月的时间。受战争的影响,被迫回家。

时局动荡、心绪复杂、骨肉分离……青年徐如人努力让自己平静下来,并备考大学。

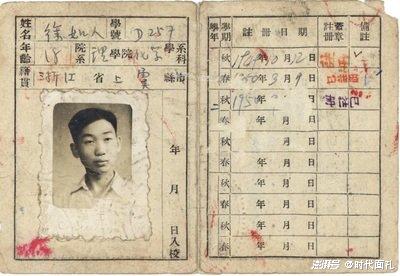

为了增加考上大学的几率,徐如人在杭州先报考教会办的之江大学后,又去上海参加复旦大学的统一招生考试。

很快,他同时收到了两所大学的录取通知书。通过比较,徐如人选择了到复旦大学报到,成为新中国的第一批大学生。

1950年暑期,徐如人听说上海交大化学系在有机化学与物理化学方面有朱子清先、顾翼东等著名教授,在化工方面又有苏元复教授等等。

通过仔细了解,热爱化学的他感到交大的化学专业设置可能更适合于他的专业取向和今后的发展。怀着对这些先生的敬仰和对化学专业的热爱,徐如人决定转学到交大。

“当时年轻,就是一心想学好化学。”徐如人回忆说。

三尺讲台,甘为人梯

1952年10月,只上了三年大学的徐如人提前毕业,怀揣着报效祖国、建设边疆的热情,志愿来到东北人民大学(吉林大学前身)化学系任教,成为了化学系的首批建设者之一。

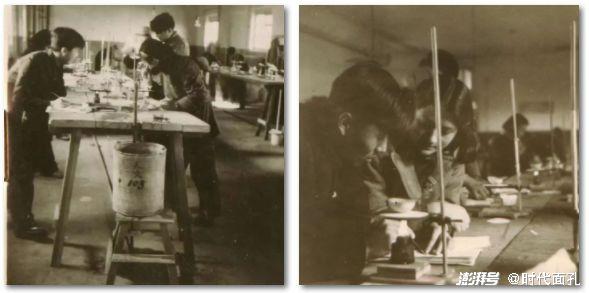

没有实验室,他们就清理出堆杂物的地下室做实验室;没有实验设备,用木板条搭建实验台,用墨水瓶制作酒精灯,用水桶做上下水……在他的带领下,化学系首届学生如期上了第一堂实验课。

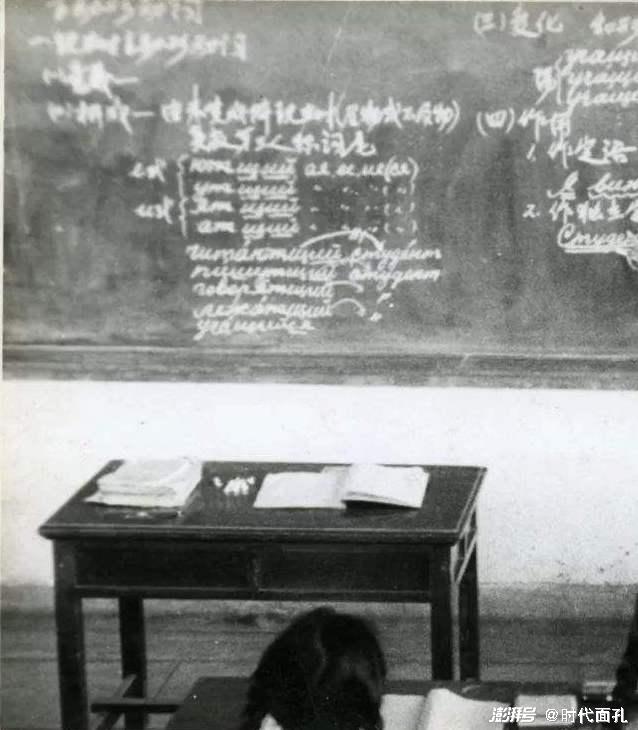

教学之初,徐如人主要负责带学生上无机化学实验课,同时,也给关实之教授助课。

当时,教师奇缺,年轻教师必须尽快成长起来以担当重任。关实之决定让徐如人接替自己给物理系一年级的学生讲授普通化学课程。

由于资料少,徐如人通过三个月的自学,在1953年暑期开学,物理系新生的普通化学课正式开课。

站在讲台上的徐如人,不敢有丝毫的懈怠,面对台下上百双渴求知识的目光,他既感到激动和紧张,又感到光荣与自信。

“三尺讲台,奠定了我的工作之基,也成就了我教书育人的终身事业。”徐如人说。

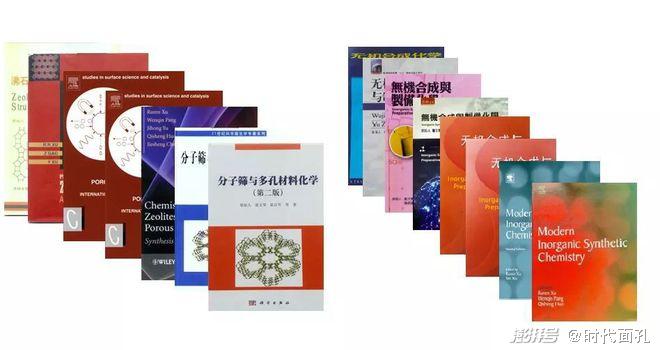

从1981年首次创建开设“无机合成化学”课程开始,到1991年出版了由他主编的《无机合成化学》专著(高教出版社),他用了整整十年的时间。

这是当时国内第一本《无机合成化学》专著,该书的出版标志着他的无机合成化学理论走向成熟。

2011年国际著名出版社Elsevier出版了由徐如人等撰写的英文版“Modern Inorganic Synthetic Chemistry”,将中国无机合成化学的教学与研究推向了国际。

2016年,徐如人又应Elsevier出版社力邀出版了该书的第二版,在新版的《绪论》中首次在国际上提出了“现代无机合成化学学科”的科学体系,体现了徐如人在无机合成化学方面杰出的理论成就。

任教期间,徐如人培养博士研究生20多人,硕士研究生近70人,博士后研究人员4名,其中徐如人培养的第一位博士研究生冯守华(2005年当选为中国科学院院士)于1989年旅美做访问学者,1992年在徐如人的召唤下回国。他的博士生于吉红2015年当选为中国科学院院士。

同时,在徐如人的感召下,实验室陆续吸引回来多位海外学成归国人员,如裘式纶、陈接胜、肖丰收、刘晓旸、霍启生、徐雁等人,他们都成为了实验室建设的骨干力量。

“可以短暂的出国学习或者工作,但必须回到祖国。”这是他给学生一直灌输思想。

科研战线,深耕细作

我国在分子筛领域的研究起步晚、资料少、设备差,为了解学术前沿动态,徐如人一直坚持学习英语,还主动向吉林大学的师生求教,学习俄语和法语。

他认为做科研就要瞄准两个方向:一是前沿科技;另一个就是国家需要。对于科研,徐如人有一种勇于碰硬的拼劲。

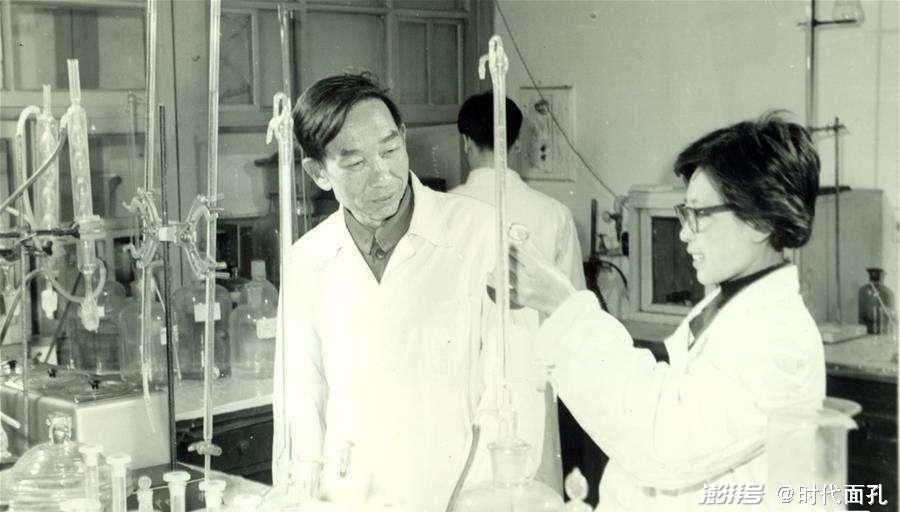

20世纪80年代,我国石油工业等多个领域发展所需的分子筛催化剂大量依靠进口。于是,他将分子筛确立为自己的研究方向,从此在这个工业催化材料的基础研究领域,开始了40多年的漫长探索。

多年来,徐如人和他的团队取得了许多具有前瞻性的重要研究成果:在国际上率先开发出近20种含传统分子筛骨架元素Si,Al,P等以外的其他杂原子分子筛,用以研发刚兴起的杂原子分子筛催化;以“Beta沸石晶化与新合成路线”“NHY的直接合成”等课题与石化总公司合作并获得专利授权,支撑了当时我国石油加工工业的兴起;在国际上率先合成出四大类八个系列新型微孔晶体,极大地推动了国际多孔材料科学的发展……

1991年,徐如人当选中国科学院院士。他先后获得4次国家自然科学奖、3次国家教委(教育部)科技进步一等奖、何梁何利科学与技术进步化学奖等多项殊荣。

可他并不看重这些荣誉,目光依然聚焦在分子筛领域的前沿研究中。“研究工作既要脚踏实地,也要始终瞄准高处。”徐如人说。

耄耋之年,仍在奔跑

徐如人一生淡泊名利,在他的大脑中,仿佛装的都是实验数据、科研思想、教育理念和为师之道,几乎没有私心杂念和功名利禄存储的空间。

2016年10月11日,是徐如人到吉林大学工作第65个年头,为纪念这一特殊的时刻,徐如人决定将自己与妻子庞文琴教授以及他们子女所有著述捐赠给学校图书馆作永久收藏,以表达他对学校的这份情感。

在徐如人心中,地域环境、经济条件只是外在因素,只要怀着一颗献身科教、潜心培育桃李的初心,在哪里都会结出硕果的。

令人难以置信的是,他在85岁高龄之际,还应荷兰Elsevier出版集团约稿,整天伏案写作,在女儿徐雁的协助下,编著出版了科学巨著《现代无机合成化学》(英文版),全书共800多页,A4页面,全是用蚁头般的英文字母编撰而成,每一页都是在他一个单词一个单词的审阅中完成的。

对于一个耄耋老人,许多人可能都在子女的陪同下安度晚年,享天伦之乐了,而对于徐如人来说,学习、思考仍为他的生活常态。

2017年9月16日,吉林大学70周年校庆的日子,徐如人把他与庞文琴教授一生的积蓄500万元全部拿出来捐赠给学校,设立“庞文琴、徐如人教育基金”,用来支持无机合成化学学科的建设与发展。

徐如人说,作为科学家,不能只计较个人的苦难,要从国家和民族的利益出发,做力所能及的贡献。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。徐如人在科研工作中锲而不舍,砥砺进取,格物穷理,倾力求是,终成大道。

如今,90岁的徐如人每天仍在看书学习,伏案耕耘……

撰文|穆凡

编辑|波仔

校对|丽酱

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司