- +1

我的朋友啊,故乡的那颗树如今在何方?

在城市里,树往往以社区的点缀或者道路的卫士等“身份”被安排到城市的各个角落。

但对于生活在农村的小孩而言,树是他们熟悉且亲密的伙伴。他们会在树下玩耍,会将树枝和树叶变换出各种好玩的花样,甚至当他们愁闷之时,树还是可以听他们絮叨的“亲人”。

下文中,出身农村的郭福来为我们讲述了他与一棵树之间的“羁绊”——小郭福来发现了一棵会流“血”的树,并领来了两名同龄小伙伴前来“猎奇”,三个人与一棵树从此便结下了不解之缘。

只是,当时他们都没想到,四十年后,这棵树却成为了”老友反目“的重要导火索……

下文选摘自《劳动者的星辰》,经出品方授权推送。

三个人,一棵树,四十年

文 | 郭福来

无人知道,弯弯曲曲的宣惠河,流淌了几千年。亦无人知道,依宣惠河而建的郭家洼村始于何年。

更无人知道,郭家洼村边的河堤上一棵村里人叫不上名字的树是谁栽种的,哪年栽种的。此树树干略直,树皮微裂。粗约一成年人双手合围,高约丈二。树冠如伞,叶小而密,呈对称椭圆形,枝细而弯。

不光郭家洼村里的人叫不上这棵树的名字,就连乡里、县里慕名而来的工作人员围着树研究半天,也不敢肯定地说出是哪种树。

且说距今四十年前,郭家洼村里有个叫郭福来的男孩子,也就十多岁,他在一个晴朗的春天午后,牵着两只山羊,来到树下,把山羊拴在树干上,然后,灵巧地爬上树,折些带着嫩叶的树枝,扔向树下。开始的时候,那两只羊可能由于饥饿还挑挑拣拣地吃些树叶,后来,竟然不吃了,还一个劲儿地用力号叫。

郭福来顺着树干溜下来,察看情况,只见山羊的嘴里唇外甚至胡须上都沾满了血红的液体,他低头看树枝的折茬,只见原本白色的断茬处正有些微红色的汁液悄悄渗出。这是什么?是血吗?树怎么流血?他惊恐地向四周瞭望,此时无风,太阳不动。更没有人走来,甚至连最常见的麻雀也没了踪影。

郭福来抓起拴羊的绳子,拽着两只山羊顺着河堤往村口就跑,一边跑,一边不时地回头张望。快到村口时,他看到郭全忠老人站在街边,就赶紧跑上前去,上气不接下气地把他发现树流血的经过,磕磕绊绊地说了一遍。

郭全忠拈着花白的胡子听完,张开没牙的嘴哈哈大笑。冲着郭福来说:“这有什么好害怕的,你折了树枝,它的茬口流出汁液很正常,只不过颜色不同而已。有的是绿色,有的是黄色,有的是白色,而这棵树流出的汁液,却是很少见的血红色。没事,玩去吧!”

郭福来将信将疑地牵着羊回家了。

第二天傍晚,郭福来领着和他同龄的李晓晨、张毅又来到树下。昨天折的树枝已经没了踪影。

郭福来指着树上昨天他折过的茬口说:“你们看,昨天我就在这里折的树枝,当时,茬口上流了很多血一样红的汁液,把我吓跑了。今天一看,那断茬长得跟树皮一个颜色了,你们说怪不怪?”张毅狐疑地看看郭福来,又扭头看看树冠,然后,走到树下抱紧树干,一弓一伸,三五下便爬到了树上,伸手抓过一根树枝,“咔嚓”一声折断后,扔向地面,随后,又折了根树枝,无意间,张毅发现手上有血红色的一片,他仔细看了看,用另一只手一抿,发现手上并没有伤口,而血红色确实来自树的断茬。

于是,他就着树枝上的液体往脸上抹了几把,然后,溜下树来,冲着郭福来和李晓晨喊:“坏了,我的手破了,脸上也流血了。”

李晓晨凑上前去仔细察看,却没有发现伤口,抬手拍了拍张毅的后背,吼道:“哪儿呢?你这个熊孩子,竟敢糊弄我!”郭福来用手指蘸着树枝茬口上的汁液在手上、脸上一阵涂抹后转身来到李晓晨跟前喊着:“晓晨,我的手破了,脸也流血了。”晓晨看了看郭福来,说:“就你们俩这点伎俩谁不会呀!”他也走到树枝处,一阵涂抹。

阳光温暖地把三个孩子的身身影投在河堤上,一会儿这个长,一会儿那个长,一会儿聚在一起,一会儿又散开。这时,同村的小姑娘郭金梅蹦跳着过来,郭福来他们三个一阵乱吼,张牙舞爪地冲上前去,围着郭金梅做鬼脸,吓得郭金梅哇哇大哭着扭头就跑。他们三个却坐在地上哈哈大笑。

笑过后,张毅问郭福来:“你觉得脸上疼吗?我怎么觉得脸上像火烧火烤似的,又热又疼呢!”郭福来说:“我也觉得脸上很热还疼,我以为是跑热了呢!”李晓晨也说脸上抹“血”的地方有种紧绷的感觉,还有丝丝的疼痛,张毅一拍手喊道:“那还等什么,咱们快去河边把‘血’洗掉吧!”

他们三个走下河滩,来到河边的时候,有一群悠闲游泳的鱼在水面上嬉戏。也许是他们的脚步声,也许是他们的影子惊扰了鱼的游戏,只听“哗啦”“哗啦”一声声水响,鱼便钻入水底了,水面上只留下数不清的气泡和涟漪。

三个孩子蹲在河边很仔细地洗着手和脸,清凉的宣惠河水几近透明,鱼的黑脊背时隐时现,率先洗完脸的郭福来说:“我家有个大网兜,要不我拿来,咱们一起捉鱼。”

李晓晨看着不太宽的河面,说:“可不行,我爸说刚开春,鱼小,刺多。等秋后鱼们长大了,肥了,再捉了吃才行。”

“就是,我家还有撒网呢,我听队长说,不等鱼长大就捞,就像不等庄稼成熟就收割,是不合理的。”张毅也说出了他的看法。

会流“血”的树下成了孩子们聚会的地方。有时,他们在附近放羊,拔草。有时,他们在树下写作业,做游戏。秋末初冬时,他们会拾起金黄树叶送给外村的朋友。后来,李晓晨随父母去了石家庄,只在寒暑假回村看望爷爷奶奶时,才能再次来到树下和郭福来、张毅们玩耍。

郭福来在快三十岁时成家了。他从村子里承包到了八亩地,像其他农民一样,早出晚归侍弄庄稼,却发现庄稼地里的害虫太多了,种小麦吧,有蛴螬、蝼蛄、蚜虫、灰飞虱、造桥虫等。种玉米吧,有玉米螟、盲椿象、钻心虫等。种棉花吧,有蚜虫、盲椿象、红蜘蛛、棉铃虫等,特别是棉铃虫对棉花危害最大,这种虫子,从棉花一现蕾,就疯狂开吃,昼夜不停。即使一些好不容易长大,长硬了壳的棉铃,它们也能从棉铃的底部咬个洞,钻进去,把棉铃吃成空壳。

郭福来和其他农民交流使用农药的经验,去各处淘换来最毒的农药,早起晚归地喷洒,却见棉铃虫死一代,没几天又钻出一代。无奈的郭福来号召妻子一大早冒着清晨的寒凉,一株棉花、一株棉花地翻找,发现棉铃虫,就用拇指和食指捏住用力挤爆。随着“啪”的一声,肥滚滚的棉铃虫瞬间皮开肉绽,内脏倾泻,深绿色的血水溅满了郭福来的双手,臭烘烘、黏腻腻的。

郭福来像个冲锋的战士,不顾一切地翻检着棉花,只要发现棉铃虫,必须让它瞬间毙命,绝不留情。就这样早出晚归,一天才能翻检一分来地。望着一大片待翻检的棉花地,郭福来愁得喝不下水,吃不下饭——那时,农民常常带些干粮和凉水在田间地头吃饭。

七八年后的一天早晨,郭福来在送孩子上学后回家的路边,遇到一个卖农药的。那卖农药的说,你们打药再仔细,也不可能完全喷到棉铃虫身上。因为,很多虫子藏在叶子的背面或棉花铃里。而我这个药,不光触杀,还能熏蒸,让没喷到药液的虫子,闻到味就死,尤其是中午,越热熏得越厉害。不信,你们闻闻,卖药的人打开一瓶药,往围着的人群前一送。顿时,好几个闻到的人转身呕吐。郭福来毫不犹豫地掏钱买了两瓶。尽管价格很高。

回到家,郭福来便招呼妻子一起收拾好喷药用具和水桶,蹬上三轮车,直奔棉花地,妻子负责打水,他背着沉重的喷雾器负责喷药。

快到中午时,蓝蓝的天上只有一个太阳,看不见一丝云彩。本来亮得刺眼的阳光在郭福来眼前却变得一阵黑,一阵白,本来汗流浃背的他感到一阵阵寒凉,他回身看看站在地头上的妻子,却发现妻子好几个身影。他想喊,一张嘴却涌出了早晨喝的那点汤水。他想站直身子,两腿却不听使唤地瘫软下去……

经过抢救苏醒过来的郭福来,看着站在床边憔悴的妻子,平静地说:“我没事,你吃饭了吗?”“吃啥饭呀!”妻子幽幽地说,“看到你背着一桶子药水倒下去,我当时都吓傻了。幸亏邻居们帮忙,把你送来医院及时抢救,要不然……你让我们娘儿仨怎么活呀!”

郭福来想坐起来劝慰妻子却浑身无力,只得含泪说:“小英,你跟着我这些年受苦了,没吃过一顿好饭,没买过一件像样的衣裳,咱们拼死拼活地种地,翻过来,翻过去,还是那片土坷垃。这些年粮食价格低,咱指望种点棉花想多卖点钱,咋就这么难呢?”

妻子抚着郭福来的手说:“我想开了,再也不拦着你出去打工了。等你好了,你就和张彦强一起去北京打工吧。或许能比咱种地好受点。”

临去北京打工的前一天傍晚,郭福来买了一瓶白酒,半斤花生米,叫上张毅,来到村边的那棵河堤树下。在小鸟啁啾、蝉鸣清脆、绿意盎然的柔光里,俩人你一句,我一句地谈论着,一直单身的张毅前几年因为干建筑被倒塌的砖垛砸折了腿,生活很是艰难,他还要伺候守寡多年、瘫痪在床的老娘,岁月的沧桑让那张少年时白净的小脸变成了皱纹堆叠的黧黑色。

他们说起小时候的好友李晓晨。张毅说,这些年他回家上坟都不理我,生怕我传给他秽气。郭福来说,我倒见过他几次,听说他在市政上工作,有五险一金,混得比咱们强多了。他还跟我说,咱这棵树,全河北省就这么一棵,稀奇着呢,我走后,你可要常来看看,别让不懂事的孩子们给祸害了。

张毅说我跟这棵树亲着呢,一遇到愁闷事,我就爱坐在这棵树下,跟它絮叨絮叨。有时候都能说到天亮。你放心,有我在郭家洼,绝不能让这棵树少一根树枝。

郭福来来到北京X村的时候,已经是2014年冬末了。记忆中,郭福来觉得那个冬天特别冷,在他工作的车间里,没有炉子,没有暖气。寒风从彩钢板做成的墙壁缝隙处,向屋里吹着进军号。

沉重的铁管、方钢、角铁、槽钢,像冰凉的死尸,摸上去有种沁人心脾、透彻骨髓的寒凉。为了多挣些钱,郭福来每天从早晨八点干到晚上十二点,饿了,他啃个馒头加咸菜;困了,他就着水龙头洗把脸。

终于用了两年多的时间,他把家里的旧房子翻修了一遍,还买了空调、冰箱、液晶电视,并和妻子每人一部华为智能手机,遇有空闲时,还能和妻子视频聊天。妻子总爱把村子里发生的大事小情及时地通报给郭福来。

“发小张毅的低保终于办下来了,每月有四五百元呢。”妻子在电话那头高兴地说。

2018年春天的一天中午,郭福来正在X村的一家山西面馆吃刀削面,妻子又打来电话说:“张毅今天上午和李晓晨打架了,张毅用拄着的拐杖打了李晓晨,李晓晨让他的手下把张毅扔到了河边的淤泥里。”

郭福来忙问为什么呀,妻子说还不是因为河堤边那棵树。李晓晨今天带来十多个人,开来六辆车,还有一辆吊车。他说咱村这棵树很特别,既有观赏价值,又有研究价值,长在偏僻农村,太可惜了。他要把这棵树弄进市里的园林里。张毅听说后,一瘸一拐地跑过来拦着,这不就打起来啦。

“那后来呢?树还在吗?”郭福来忘了吃面,急切地问。“怎么会还在,李晓晨带的那些人跟黑社会打手似的,除了张毅上前去拦了下,其他村民谁敢傍前呀!”郭福来听完,怔在那里,好像被谁抽走了魂魄。

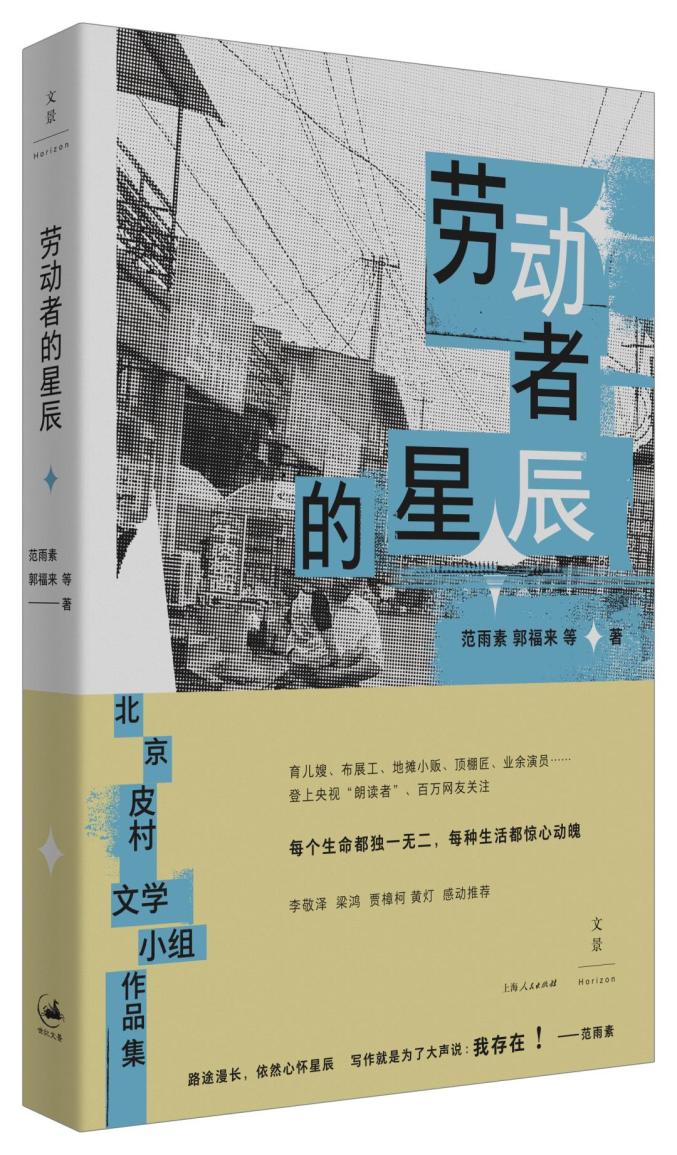

本文节选自

《劳动者的星辰》

作者: 范雨素 / 郭福来 等

出版社: 上海人民出版社

出品方: 世纪文景

出版年: 2022-8

编辑 | 陈逍遥

主编 | 魏冰心

配图 | 《那山那人那狗》

原标题:《我的朋友啊,故乡的那颗树如今在何方?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司