- +1

从恐惧走向浪漫的想象?你所不知道的风的文化史

“风一样的”现在往往用来形容潇洒不羁,而在很久之前,风在人们眼中却是危险的。对于远洋贸易和旅行的人而言,如果稍有不慎,可能人货不存,风带有很大的不确定性。

约翰·西尔·柯特曼(John Sell Cotman),《风暴逼近》,1830

因为无形的、连续的、莫测的流动,风被赋予了变幻不定、转瞬即逝等特征。风多变而易逝,又蕴含着巨大的力量,这就是人们对它的来源和去向知之甚少的原因。

人对风的感觉不尽相同:在这里,它寒冷刺骨;在别处,它令人窒息。自古以来,人们认为风有净化、清洁的能力,但毫不夸张地说,它也可以是发臭的、有毒的。维克多·雨果笔下的风是“广袤的呜咽、空间的吐纳、深渊的呼吸”,随着时间的推移,它也会引发人们的恐惧、惊骇和憎恨。

哈罗德·安切尔(Harold Anchel),《风》,1935—1943

但自19世纪初开始,人们逐步懂得了风,弄清楚它的成因,了解它的形成机制和它的路径;同时人们也不断地在山巅、在沙漠、在广袤的森林腹地甚至在高空,刷新自己对风的体验。

此外,人们感知和感受风的方式,也因为“随天气变化而阴晴不定的敏感内心”这一概念的逐渐形成,而得到了极大丰富。

自那时起,风作为一种文学对象,不断为作家提供创作灵感。人们想象风、讲述风、幻想风的方式也逐步改变,比如加入了崇高的元素、德国诗歌中对自然的歌颂以及浪漫主义对风的想象;更不用说史诗对风的重新诠释,几个世纪以来,赋予了风至关重要的地位。

风的形象似乎变了,而这种变化也经历了一个漫长、曲折、神奇的历程,今天小北就带大家走进这神奇的“风的国度”。

01

风:可怕的考验与未知的领域

1788年7月4日夜至5日间,霍拉斯·本尼迪克特德·索绪尔,这位一年前刚刚征服了勃朗峰的登山者,在前往巨人山口的旅行中遭遇了一场前所未有的强风。

霍拉斯·本尼迪克特·德·索绪尔

这风非比寻常,以至于他满怀惊诧地在他的《阿尔卑斯山之旅》中做了详细描述。

“凌晨一点左右,起风了,一阵猛烈的西南风以摧枯拉朽之势袭来,我分分钟都在担心它会把我和儿子过夜的这座小屋吹走。这风有个奇怪的特点,它时断时续,中间间隔着最完美的平静。在这段间隔里,我们听着风在下面白巷山谷中呼啸而过,而我们的小屋四周却一片寂静。

然而,平静过后是难以用言语形容的狂风肆虐;风的连续击打像是炮火猛攻:连大山都在我们的床垫下瑟瑟摇动;风从小屋的石缝里吹进来,两次掀开了我的床单和被子,令我从头到脚感到寒意刺骨。

天亮的时候,风平息了一阵子,但很快又吹了起来,这次还夹带着雪花,雪从四面八方灌进我们的小屋。我们躲在一个帐篷里……向导们不得不一刻不停地支撑着帐杆,生怕大风把它们吹翻,把我们连人带帐篷一齐吹走。”

1788年的这个夏天,索绪尔对风有了前所未有的新体验——尽管在今天的读者看来,这似乎不足称奇——但正是他的这一反应构成了历史事实;我们也将看到,在接下来的几十年里,还会不断出现对风的全新体验。

直到18世纪末,关于风的科学数据还很少。人们对风的强烈经验大多来自航海旅行,或在各个陆地区域的旅行中偶尔经历的可怕考验。

俗话说,“行船走马三分险。”即使是老水手,在海风强劲、海浪凶险的状况下,也可能束手无策。我们熟知的鉴真东渡,是指唐代鉴真大师受邀东渡日本、弘扬佛法,但迫于海上恶劣天气的影响,竟然足足六次才东渡成功。

海上风浪的巨大威力,使得东方和西方长期以来彼此隔绝,直到近代航海技术的发展,才有了真正的“地理大发现”。

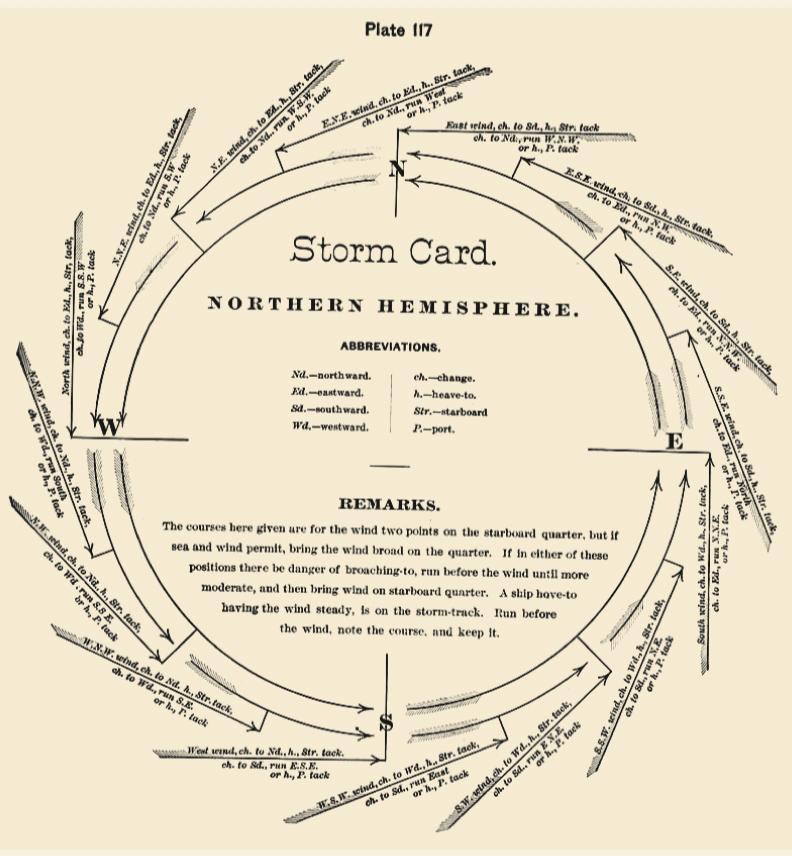

《水手入门法典:风暴的法则》中“指导水手的风暴卡”

虽然科学性有待提升,但在18世纪末,人们对空气的兴趣已经兴起,当时风仍被大多数人视为一种元素;几十年后,人们对风的性质、成因和循环方式都有了更好的理解。

与此同时,在各地文学作品中都能找到对风的记述,水手们对风极为重视。他们用了许多词和短语来描述它。

此外,还有业余爱好者使用测量仪器对风的质量进行记录。在气象爱好者的小实验室里,风速计有时会出现在温度计和气压计旁边;风向标就更不用说了,它们被装在封建特权的象征——教堂的钟楼或城堡的立面上,为人们指示风的方向。

那些受过良好教育的人还可以从有史以来流传的大量宗教和世俗文学作品对风的记述中加深对其认识。

即便如此,作为人类生活的一个基本元素,风仍然是无法解释的。

02

科学的进步:揭开风与洋流的“神秘面纱”

自文艺复兴以来,航海家们已经注意到了热带信风的运作规律,这一时期出现的航海地图对这些观测结果有所标示。

而在18世纪末,人们开始在各种沙龙里举行一些小型的演示活动,科学家或者所谓的科学家们,用模型来模拟风的运动。

从1854年到1855年,人们对气象也包括对风的理解获得了极大进展。这一年,有两场灾难震惊了公众。

1854年11月14日,一场可怕的风暴袭击了克里米亚半岛附近的英国和法国舰队,大量船只被毁,包括海军皇冠上的明珠——亨利四世号战舰。

1855年2月16日,赛美扬号护卫舰在博尼法乔海峡沉没,船员无一幸存。拿破仑三世非常震惊,作出了一系列决定。

那一年,乌尔班·勒·维耶(Urbain Le Verrier)成为巴黎天文台的主任,天文台专门安排一名员工每天三次登记风向。

在格林尼治和巴黎,相关的科学出版物大量增加。观测网络变得越来越密集。各国开始组织相关国际会议;其中一次有10个国家参与,规定每天要在军舰上进行多次气象观测。与此同时,公众对气象动态的兴趣也大幅度增加。

不久(1859年),海底电报的出现大大加速了数据传输。所有这些都大力推动了与风有关的科学发现一个接一个出现。

此后,“北大西洋风向图”被绘制出来,“反气旋”概念问世。毫无疑问,当时对风向和风的强度最感兴趣的科学家是利昂·布劳特,他设计了一项研究计划,前往各个港口查阅档案中记录的风力数据,目标是探测“大气的平衡标准”,把偶尔发生的热带风暴、气旋、飑线或低气压等都称为“大气层疾病”,划为意外事件。

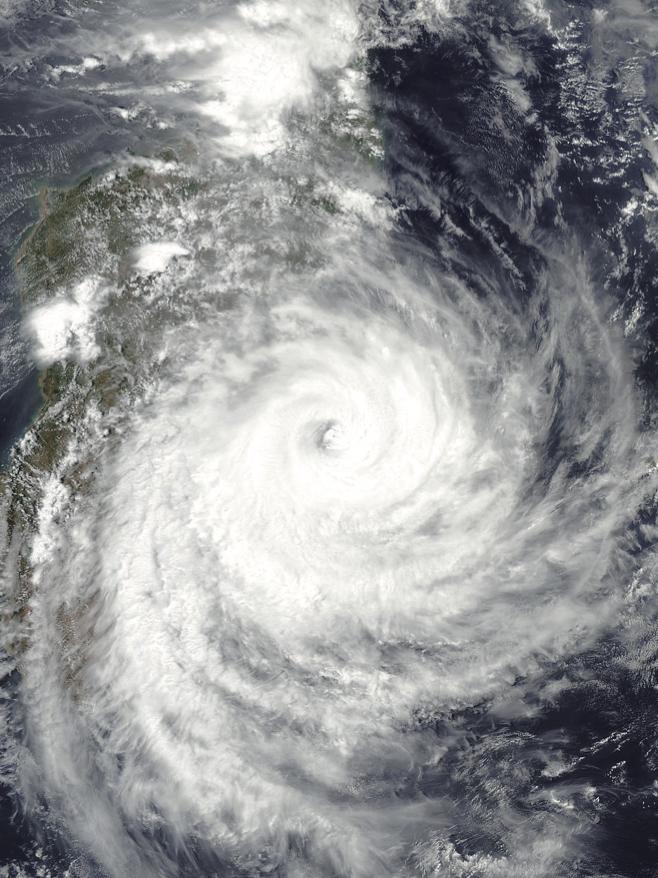

美国航空航天局(NASA)拍摄的热带气旋

经过研究,他先后绘制出北大西洋风力统计图,南大西洋、太平洋、印度洋季风图等。几十年间,布劳特的风图研究在科学界取得了巨大的成功。直到1940年,他绘制的地图还是所有法国战舰的官方参考。

风对洋流的存在起着至关重要的作用。墨西哥湾暖流、它的稠度、路线早已为人所知。亚历山大·冯·洪堡对它进行了详细的研究。他谈到“潮汐在全球运动中起到的作用,以及盛行风的持续时间和强度等因素”“不同纬度海水的密度、深度、温度、盐度、大气压的变化”等。他描述了洋流的运动、速度,并提出了洋流深度的问题。

正如我们今天所知道的,风对海洋产生的摩擦力中有近50%被转移到洋流中。让·弗朗索瓦·明斯特在《海洋机器》中指出,“风场的地理结构同时决定了表面洋流的水平结构和其垂直运动。”

在对风和洋流的特征熟悉之后,今天的海外贸易与远洋航行不再那么令人忧心忡忡,反而充满着异域情调和吸引力。

03

风的浪漫想象:启蒙时代的悲号与赞美

那么启蒙时代的诗人是如何感受与想象风的呢?

奥西恩,18世纪末的一位著名诗人,他的作品《残篇》反映了这一时代所经历的邪恶的根源,以其特有的方式重塑了人们对风的想象。

“当夜幕降临在山坡上,当风吹过欧石楠树丛,我的影子将随着那风飘向四处,为逝去的朋友们悲号。”

阿尔丰斯·德·拉马丁提到奥西恩时,说他是“海浪的诗人,擅长描写北方的大海那从未出口的抱怨”。斯坎夫写道,奥西恩主义的出现“就像野蛮的重生”。

斯坎夫还补充道:“奥西恩主义的崇高被视为原始自然的表达,是对艺术和文化技巧的遗弃,因为后者会削弱表达的原初热情、力量和简洁性。”自然的矛盾和无序、风暴的崇高、“那足以碾碎肉体与心灵的可怕力量”都是奥西恩主义的体现。

尼古拉·阿比嘉(Nicolai Abildgaard),《吟唱的奥西恩》,1787

在奥西恩的诗里,风总在黑暗的气氛中甚至在夜里吹着,它与死亡联系在一起:与遥远过去的英雄们的死亡联系在一起,例如芬格尔,或者奥西恩本人,他们的鬼魂继续萦绕在老一辈的记忆中;也不要忘记最近被枪杀的英雄们,他们的消失让多少姑娘洒下泪水——甚至自杀。

奥西恩之风显示了现实残暴的力量,直接呈现死亡,而怨诉——诗中不可或缺的元素——则与行动密不可分。英雄们呼号着,野兽般互相厮杀,然后像被砍伐的橡树一样倒下,而女英雄们则如同天上的仙子般出现。

图为詹姆斯·汤姆逊

詹姆斯·汤姆逊也是一位与风有关的诗人,他的《四季》,《冬天》充满着肆虐、饱含愤怒的风。受到汤姆逊的支持者们大力推崇赞颂的风暴,只不过是听命于风的仆从。风暴的起源也是风的悄然退隐。它通常在夜间形成,仿佛被夜行的恶魔推动着。我们通过它的叫喊和叹息发现它的存在,然后就是它的全面爆发。汤姆逊对此做了极为简洁的描述:

“一切都只剩喧嚣,恐怖的

灾难……

而大自然终于摇摇欲坠,陷入绝境

但这不过是另一场灾难的开始,这次始作俑者是寒风,而不是风暴:

一股刚从囚笼里解放出来的寒风,

带着在寒冬武装下的愤怒,

突然袭来,紧紧抓住波浪,

蕴着怒气锁住波澜”

而汤姆逊的《春天》和《秋天》则不同于《冬天》,它们强调了甜美的东风和温柔的西风的重要性,这与植物生长的节奏和大自然的乐趣相协调。在詹姆斯·汤姆逊对春天和秋天的西风的描写中,西风是和谐的见证,空气中没有一丝怒火:

“天空平静地照耀着:钟爱的微风

在空气中挥动着芬芳的翅膀……

西风以自己的方式重现了人间天堂的和谐,在这里

空气是纯净的;一种甜蜜的宁静,令人陶醉,

永远统治着天空;

如果这不是西风,永远忠实的主人,

沉醉在天蓝色之中轻轻地摇摆着翅膀……

西风释放出香气……

一股清新的风将我们托起,

它穿透我们的灵魂,愉悦我们所有的感官……”

西风与阵风的区别在于,后者在粗暴吹袭中丧失了所有微妙、精致、引人入胜的魅力。在别处,詹姆斯·汤姆逊还曾为五月的微风写下一首赞美诗:

“当它满载着芬芳,轻轻触碰、抚摸着

意乱情迷的牧羊女,在那被压倒的花丛中

头偏向一边,长久地受着爱的折磨……”

在18世纪末,詹姆斯·汤姆逊并不是唯一赞美西风的诗人。在其时及之后,对风的想象更加丰富而充满浪漫色彩。

-End-

原标题:《从恐惧走向浪漫的想象?你所不知道的风的文化史》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司