- +1

SCôP Exhibition | 汉斯·艾克尔布姆:街边的人类观察家

原创 上海摄影艺术中心 SCOP

《数字中的阿姆斯特丹(Amsterdam in Numbers)》是由100张来自阿姆斯特丹的照片构成的,每张照片中人物的衣服上都有从1到100的一个数宇,这是汉斯·艾克尔布姆 (Hans Eijkellboom) 的作品。汉斯从1971年开始进行艺术创作,他的多数作品在一个非常有趣的观念之中得以呈现。在这个项目中,汉斯在阿姆斯特丹找到100个人,这100个人的衣服上分别印有从1到100的数字。这非常有趣,它是完全由一个观念所引出的实践。其实,汉斯并不清楚最后是否能够成功。由于种种原因,他没有找到第49号,而这也是他作品中一个很重要的部分。这不仅仅是一种观念艺术,也是一次对视觉人类学的考察。当我们在观察这些街头的时候,也许会发现这与游客想象中的荷兰并不完全相同。事实上,这些画面是非常日常的,构成了一个混杂着不同民族、不同文化所共建的阿姆斯特丹。我们希望把这个作品以这样的方式呈现给中国的观众,重新将视线聚焦在街头,或是回到我们生活的城市中。

——策展人 何伊宁

© Hans Eijkelboom

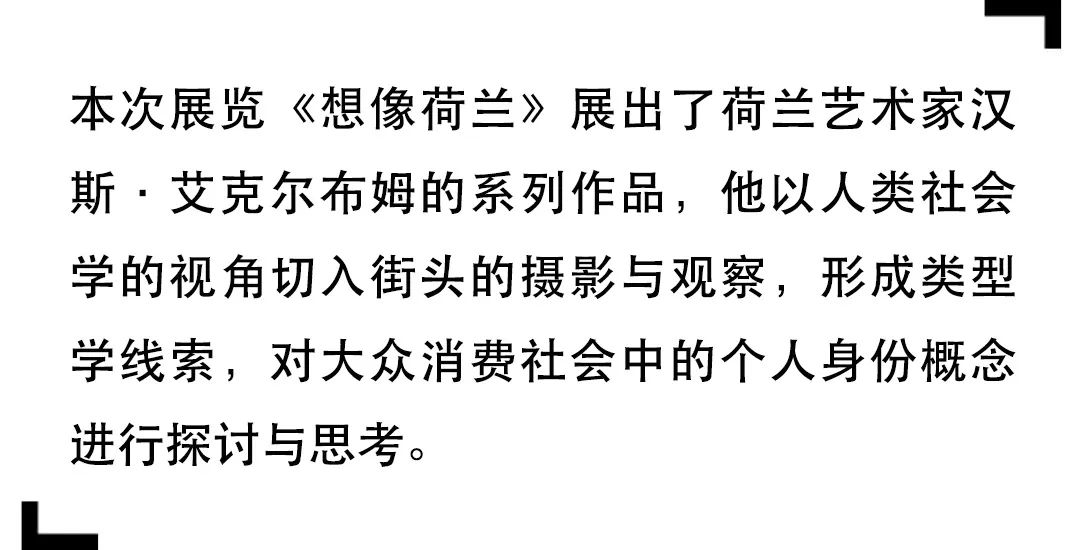

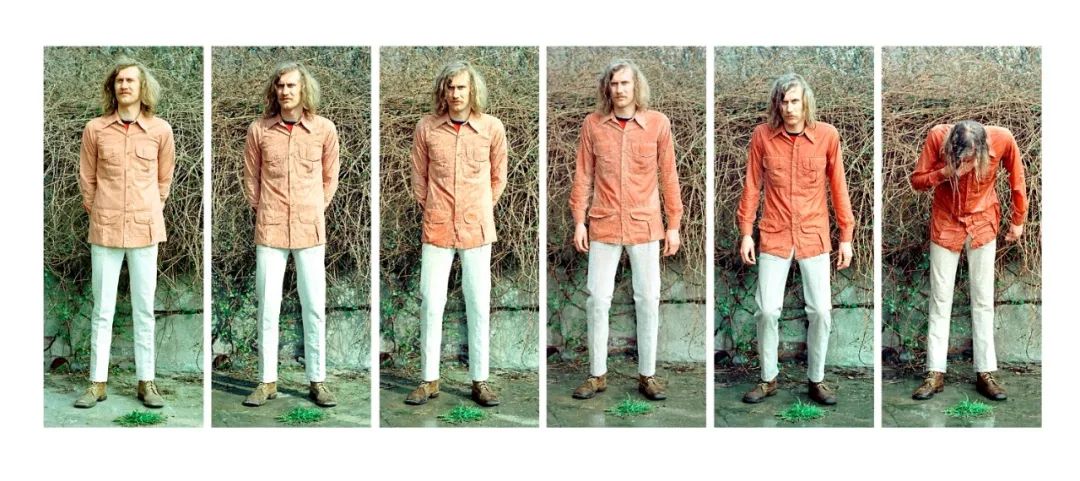

本次展览《想像荷兰》展出了荷兰艺术家汉斯·艾克尔布姆(Hans Eijkelboom)的系列作品《数字中的阿姆斯特丹》与画册《巴黎·纽约·上海》。他以人类学的方式用摄影进行社会观察与纪录。行人的服饰、神情被相机一一捕获,共同形成一个具有精确时间与空间坐标的图像档案系统。这种分组归类的方式放大了现代社会成员的共性,直观地展现出都市化、全球化以及消费主义不断发展在个体身上留下的印记,由此汉斯探讨了不同时期个人与群体、个体与潮流的相互作用。

© Hans Eijkelboom

汉斯·艾克尔布姆1949年出生于荷兰阿纳姆的一个蓝领家庭。从青年时就表现出对社会、政治和艺术的兴趣和思考。他长期在街头以隐蔽的方式拍摄往来的行人,经年累月的工作使得他无需透过取景器就能精准地捕捉他所需要的画面。他的镜头聚焦于平凡的日常细节,寻找某种共同元素为线索形成一组系列图像。“只有当这些每个人生活中的图像发生组合和重复时,这些经提炼与疏理的照片才与我的生活完全相关 ,使那些可能对我的世界观的发展起作用的时刻变得清晰可见。”汉斯希望在人们普通、日常的观察和行动中找到美学,并且他试图每个月不在画廊而是在公共场所(图书馆、医院等)举办展览,希望他拍摄的普通人有机会在他的作品中看到自己。

人类学家经常在他们的研究中使用摄影,特别是收集社会中奇怪或者好玩的习俗时。如果我是一个人类学家,我最先找的摄影师就会是汉斯。在他漫长的职业生涯中,他主要在街上摄影,用一种人类学家特有的严谨和认真来观察人们和地点。实际上,如果我是一个想要了解地球上城市生活的外星人,我也会考虑让汉斯为我服务。

——Martin Parr

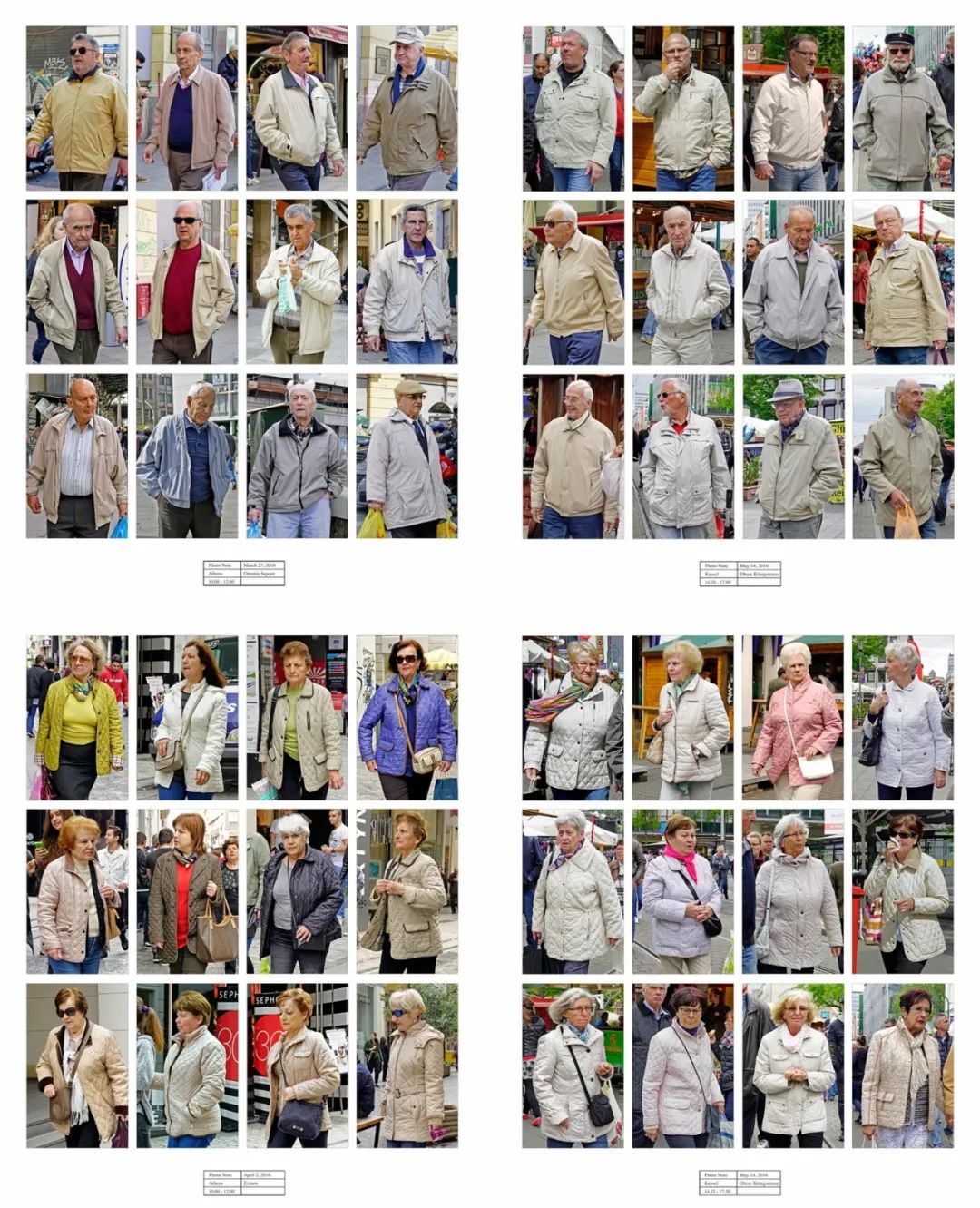

在汉斯早期的作品中已然体现出他对个人身份的概念着迷。他专注于人们在不同场合的穿着,来强调他们在特定社会群体中的个性。随着时间的推移,汉斯更加关注自己的身份和他人的身份之间的交流,如作品:《身份》(1976年)中,他通过将自己与他人想象中印象的身份以照片形式一同发表。自70年代起,他在作品中不断追问:我们如何看待自己,别人如何看待我们?我们的穿着和我们的身份之间是否有联系?每个人是如何体现他或她的身份观念的?而且更根本的是,我们身份的表达和我们的(自我)意识之间的关系是什么?

© Hans Eijkelboom

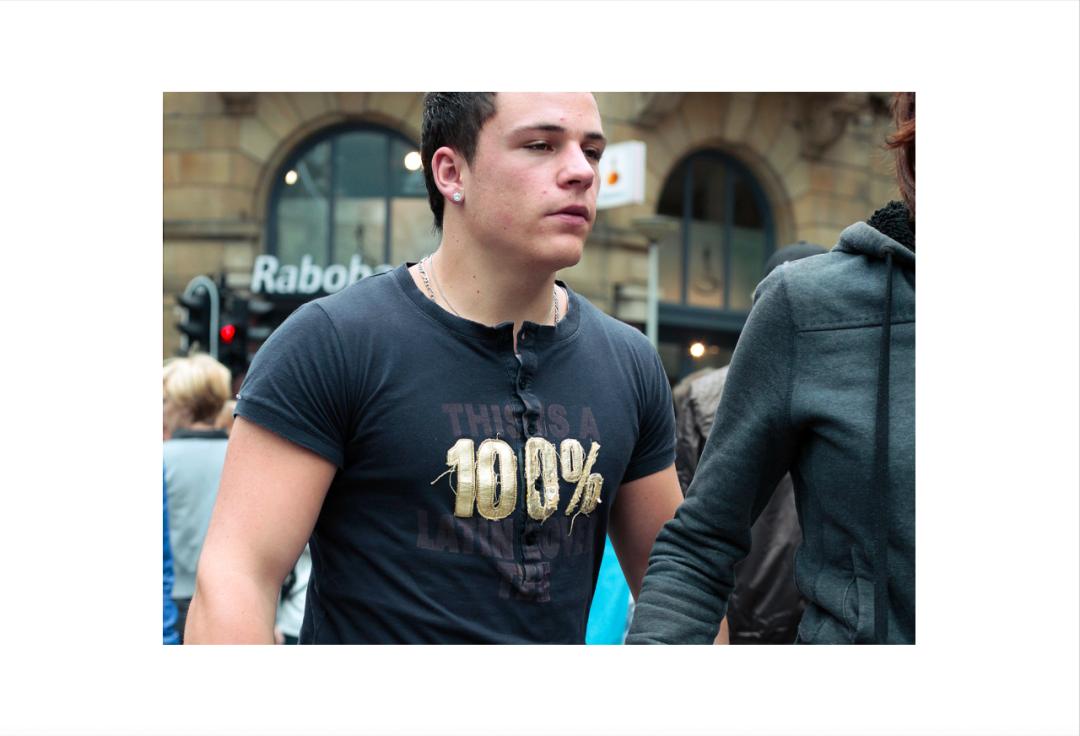

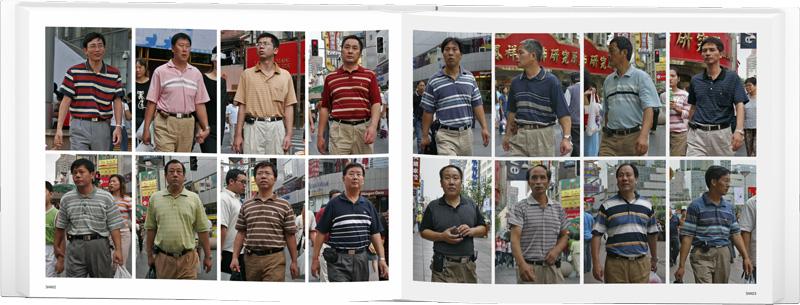

1992年,他对身份和世界观之间的关系更感兴趣,于是汉斯开启了“摄影日记”项目,本次展览展出的系列作品《数字中的阿姆斯特丹》与画册《巴黎·纽约·上海》都是该项目的一部分。与其他许多当代摄影师不同,汉斯并不把摄影看作是对现实进行主观描述的一种手段。汉斯将摄影看作是他对世界的看法的发展的一种可视化手段,以此寻找自己的身份以及人与社会的关系。不断选择、分类和安排这些图像,创造出一种惊人的清晰而客观的表现形式——所有的主题都通过最直接的方式呈现,并以相似的大小和方式放置在画面表面。这些照片就像被钉住的蝴蝶,或是外来的标本,它们已经准备接受观众仔细的观察。

© Hans Eijkelboom

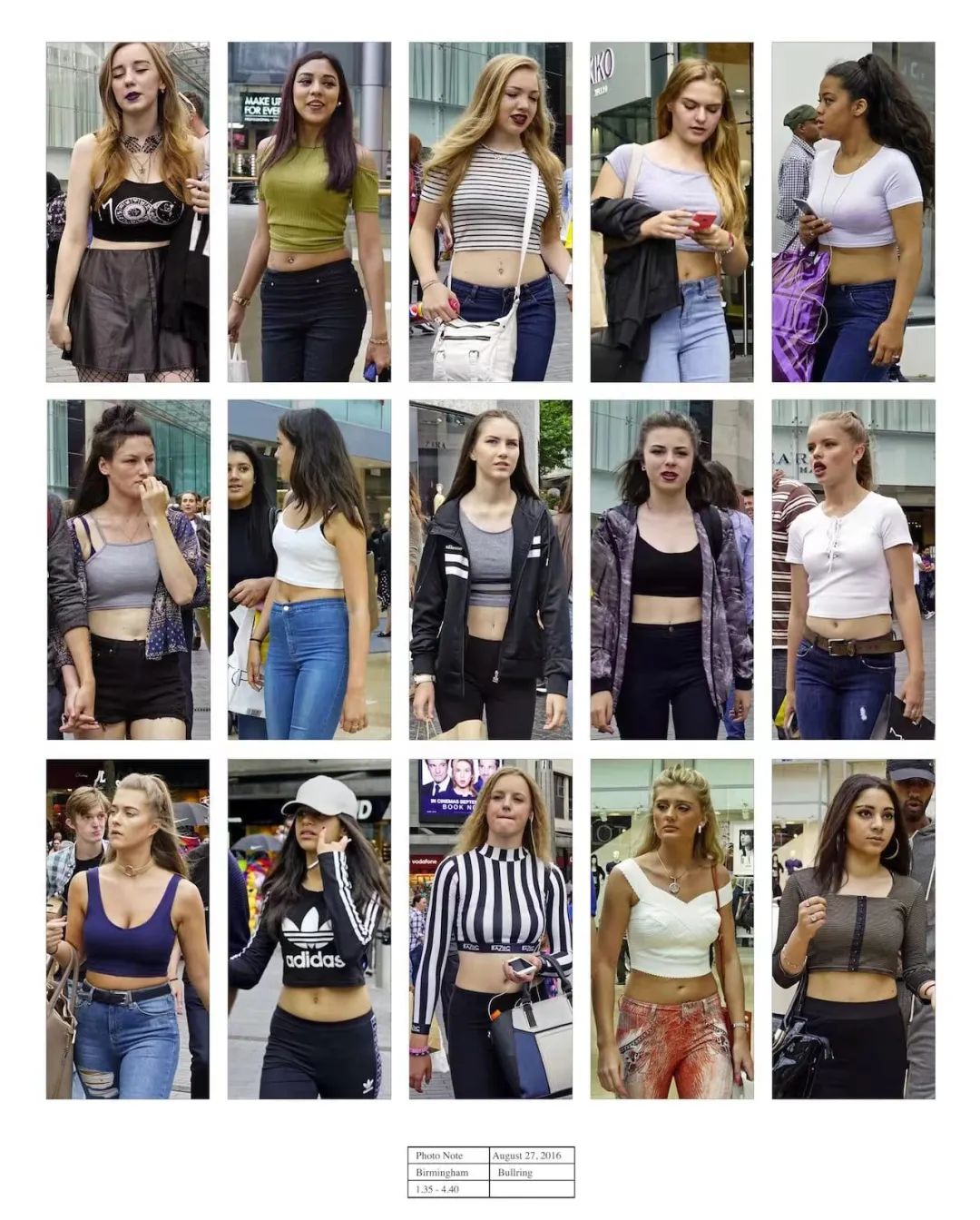

汉斯的“人类学摄影探险”在任何时间都有可能发生。每周至少有五天,每天不超过两小时,艺术家不仅带着他的相机走上街头,而且还带着一套严格的、不可商量的规则:拍摄只在一个精确确定的地点、精确确定的时间长度内进行(这两个事实总是作为关键信息包含在所产生的照片排列的底部),并且拍摄主体被相应地严格定义,以确保最大限度的同一性,由此记录并形成一个系列或一组网格。他最喜欢的地点是购物中心或人潮拥挤的地方,他在这里寻求个人与城市生活的对抗,更确切地说,作为个人与大众的对抗。对汉斯来说,这是大城市生活的一个典型部分。它既定义了我们作为个人的身份,又挑战了大众中作为个体的身份。

© Hans Eijkelboom

作品《数字中的阿姆斯特丹》是艺术家汉斯·艾克尔布姆为自己设定的艺术任务。在五个星期的时间里,汉斯走遍了整座城市为衣服上有数字的人拍照。随着项目的进行,这成为汉斯的一场解谜游戏——在混乱的日常生活中发现某种严格的模式。在这种近似艺术人类学研究的方式中,汉斯缜密地寻找了衣服上印有从1到100的一百个数字的一百人进行拍摄,随着工作的推进,汉斯集齐了一系列富含趣味又发人深省的图像。期求捕获难以捉摸的数字这样的奇思妙想与抓取一百个瞬间的机会肇始了艾克尔布姆的摄影作品的诞生。人们总被认为是熙熙攘攘的乌合之众,而汉斯·艾克尔布姆透过该作品,触碰到这些由偶然的数字所记录的个体与其他人群的某种微妙关系。

《数字中的阿姆斯特丹》于展厅中 © Hans Eijkelboom

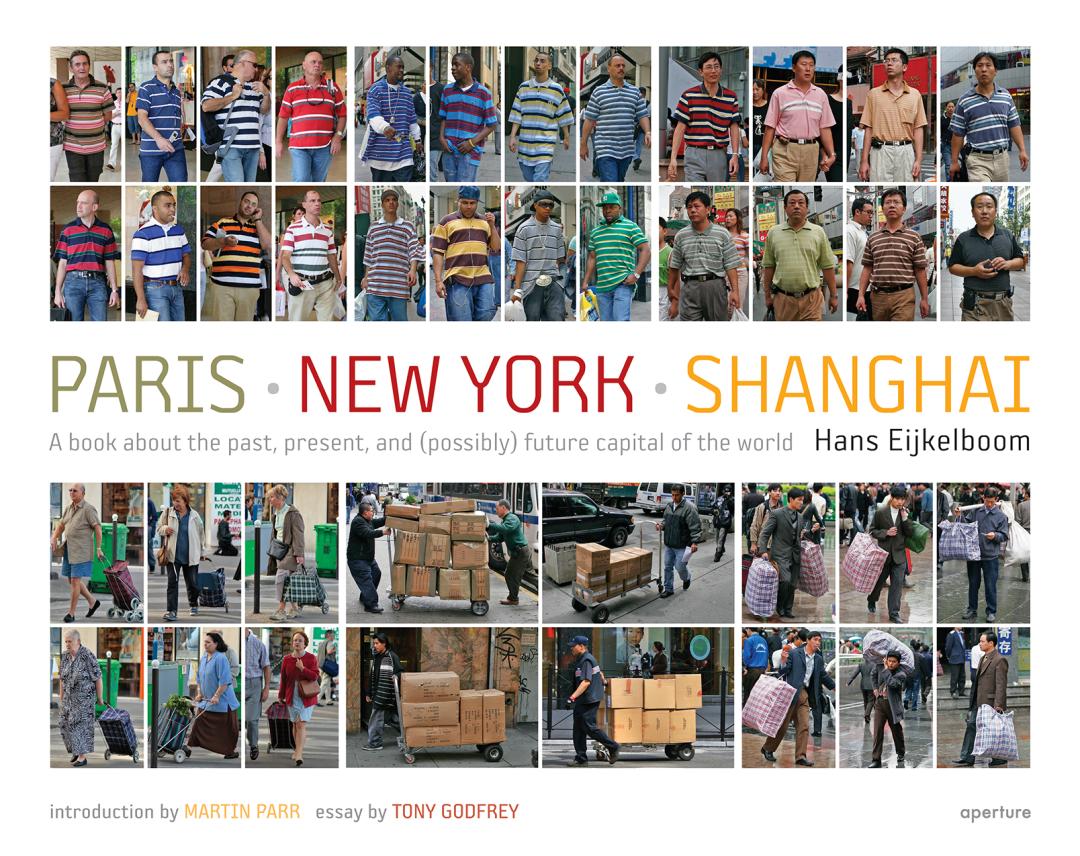

画册《巴黎·纽约·上海》共包含了1256张彩色照片,于2007年由Aperture出版。三本独立的城市摄影以折叠的方式组成套装,可以像手风琴一样展开,以供读者比较三个城市不同的风貌。巴黎、纽约和上海分别是19世纪到21世纪最重要的国际化大都市,汉斯聚焦于城市的景观及行人的着装,以人类学的严谨和摄影艺术的客观,记录下当代人的城市生活,开启一场关于全球化、身份认同和符号学的批判性探讨。在他刻意组合梳理的类型化网格图像中,我们看到的是真实的人的图像,是汉斯所擅长的古怪的个人观察:穿条纹T恤的男人,拿购物袋的女人,坐出租车的男人。他第一次刻意在三个城市中寻找相同的概念或网格,既把它们联系在一起,也让观众识别城市之间微小但重要的差异。所有这些网格都被赋予了更全面的城市景观的背景,以完成对城市的描绘。正是这些网格与更广阔的视野的结合,告诉我们关于城市生活的很多东西。我们看到了细节,以及这些细节是如何融入城市的拼图中的。

© Hans Eijkelboom

无论是《数字中的阿姆斯特丹》还是画册《巴黎·纽约·上海》,都体现了汉斯对现代人在消费主义和全球化影响下的真实状态的关注——每个人都希望通过服饰表现独特的自我,但是商品化大生产背景下的牛仔裤、黑西装、低腰热裤不过是通用的符号,个体的独特与网格状的系列形成巨大的张力,引人深思。汉斯说,“全球化导致了一系列同质化的城市的诞生,我们被教导视自己为个体,可是我们购买这些批量生产的东西,我们不过是时代的产物。如果我们细看单张照片,会发现即使是对于同一时尚元素,每个个体也有不同的诠释方式,给予一个工厂生产的无差别的产品以个人特色。”他似乎略带欣慰地说,“随着网络时代的到来,大型公司对于个体的影响正在减小。”在这场消费社会的内部战争中——越来越多的跨国企业以衣服、饮品、车辆等消费产品塑造人们自我表达的方式,而个体试图反抗这股洪流,讲述属于自己的故事,赋予商品以历史、情感和个人风格。

© Hans Eijkelboom

正如策展人何伊宁与鲁小本所强调的,通过本场展览所呈现的作品“松动”观者对荷兰的刻板印象,汉斯·艾克尔布姆表示,“我想使这个系列几乎成为一面镜子,在里面看到自己。如果我能看到周围的社会,那么我就能看到是什么让我成为我自己。我们是我们生活的文化的产物。” 在《数字中的阿姆斯特丹》中,我们感受到了汉斯对荷兰的浓缩观察,以及一个活生生的日常中的荷兰文化缩影。

© Hans Eijkelboom

汉斯·艾克尔布姆Hans Eijkelboom

汉斯·艾克尔布姆1949 年出生于阿纳姆,他在阿姆斯特丹生活和工作。他的作品曾在世界各地的群展和个展中展出,包括阿尔勒艺术节(2014 年)、阿姆斯特丹市立博物馆( 2013)、阿姆斯特丹 FOAM 摄影博物馆(2007 年)和纽约光圈基金会(2007 年)。Eijkelboom 已经出版了五十多本书。

原标题:《SCôP Exhibition | 汉斯·艾克尔布姆:街边的人类观察家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司