- +1

戈达尔走了,我们为何如此悲伤?

原创 Dave Kehr Life and Arts集锦

这位大胆创新的电影导演、永远的反叛者,以其颠覆传统的镜头语言、杂乱无章的叙事风格以及激进先锋的政治倾向,彻底改变了 20 世纪 60 年代电影制作的规则。本周二,戈达尔(Jean-Luc Godard)在其位于瑞士罗尔的家中去世,享年 91 岁。

戈达尔,1964 年。“我一直把电影和生活混为一谈,”他说,“对我来说,生活只是电影的一部分。”©Sam Falk/The New York Times

其家庭法律顾问帕特里克·让纳雷特(Patrick Jeanneret)说,戈达尔饱受“多种致残疾病”的折磨,最终选择以“协助自杀”的方式离去。

“他不能像你我一样正常生活,所以他非常清醒地决定,就像他一直以来的那样,说,‘够了,一切到此为止。’”让纳雷特在电话采访中表示。戈达尔想有尊严地死去,让纳雷特说,“他也确实这么做了”。

精通电影艺术的戈达尔金句频出。他曾说:“电影通常由开头、中间和结尾三个部分组成,但它们不一定以同样的顺序出现。”实际上,他很少打乱电影的时间线,而是更喜欢通过隐晦的“跳切”等方式在叙事中向前跳跃,他做了大量的工作使这种剪辑方式得到普及。他不厌其烦地将已有的形式拆开再重新组合,其方式总是新鲜,常常诙谐,时而深奥,但始终令人振奋。

20 世纪 50 年代,作为一名年轻的影评人,戈达尔和其他几位反传统作家一起,将一本名为《电影手册》(Cahiers du Cinéma)的新刊物变成一股新的批判力量,将欧洲艺术电影保守派拉下神坛,取而代之的是以阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)和霍华德·霍克斯(Howard Hawks)为代表的美国商业电影新势力。

1959年,让-保罗·贝尔蒙多和珍·茜宝在《精疲力尽》片场。这部电影是法国新浪潮电影的代表之作。 ©Raymond Cauchetier

1960 年,戈达尔执导的第一部剧情长片《精疲力尽》(À Bout de Souffle)上映,他与《电影手册》的几位同事一起参与了一场运动,法国媒体很快为其冠以“新浪潮”之名。对于戈达尔,以及弗朗索瓦·特吕弗(François Truffaut)、克洛德·夏布洛尔(Claude Chabrol)、雅克·里维特(Jacques Rivette)和埃里克·侯麦(Eric Rohmer )等和他一起投身新浪潮运动的同事和朋友来说,法国电影所代表的“高质量传统”是一种美学上的死胡同。他们认为,必须摆脱对文学影响和空洞工艺展示的执着,将电影从陈旧的传统中解放出来,为脱胎于导演个性及偏好的新电影腾出空间。

尽管《精疲力尽》并非首部新浪潮电影(1958 年夏布洛尔的《漂亮的塞尔吉》和1959 年特吕弗的《四百击》都在此之前),但它已成为新浪潮运动的代表之作。戈达尔毫无歉意地将导演个人生活中挖掘出来的情感材料,以近乎日记的形式,与从类型电影中继承下来的情节装置和人物形象并置在一起。

这部电影讲述了一个巴黎小混混(让-保罗·贝尔蒙多饰)通过抢劫来积累财富,然后和一个美国学生(珍·茜宝饰)一起私奔去了罗马。这位美国学生虽然怀了他的孩子,但似乎对他的浪漫追求无动于衷。

《精疲力尽》是一种艺术的混合体,它似乎准确地刻画了现代生活的脱节与矛盾之处,一边是由媒体创造的人造公共世界,另一边是意识的最深处。戈达尔后期变得更加激进,他开始暗示这两个领域之间其实没有真正的区别。

1960年,珍·茜宝和戈达尔在巴黎举行的《精疲力尽》发布会上。©Gamma-Keystone, via Getty Images

“《精疲力尽》之后,任何艺术形式都有可能在电影中出现,”评论家理查德·布罗迪(Richard Brody)在《一切皆电影:戈达尔的工作生活》(Everything Is Cinema: The Working Life of Jean-Luc Godard)中写道,“这部电影以思维的速度移动,并且不同于此前的任何电影,它就像是一个人实时思考的现场记录。”

“这部电影也是一次巨大的成功,一个分水岭现象,”布罗迪补充道,“《精疲力尽》比当时的任何其他事物都更能激发其他导演以一种新的方式拍摄电影,它也点燃了年轻人拍摄电影的欲望。它使电影瞬间成为新一代的主要艺术形式。”

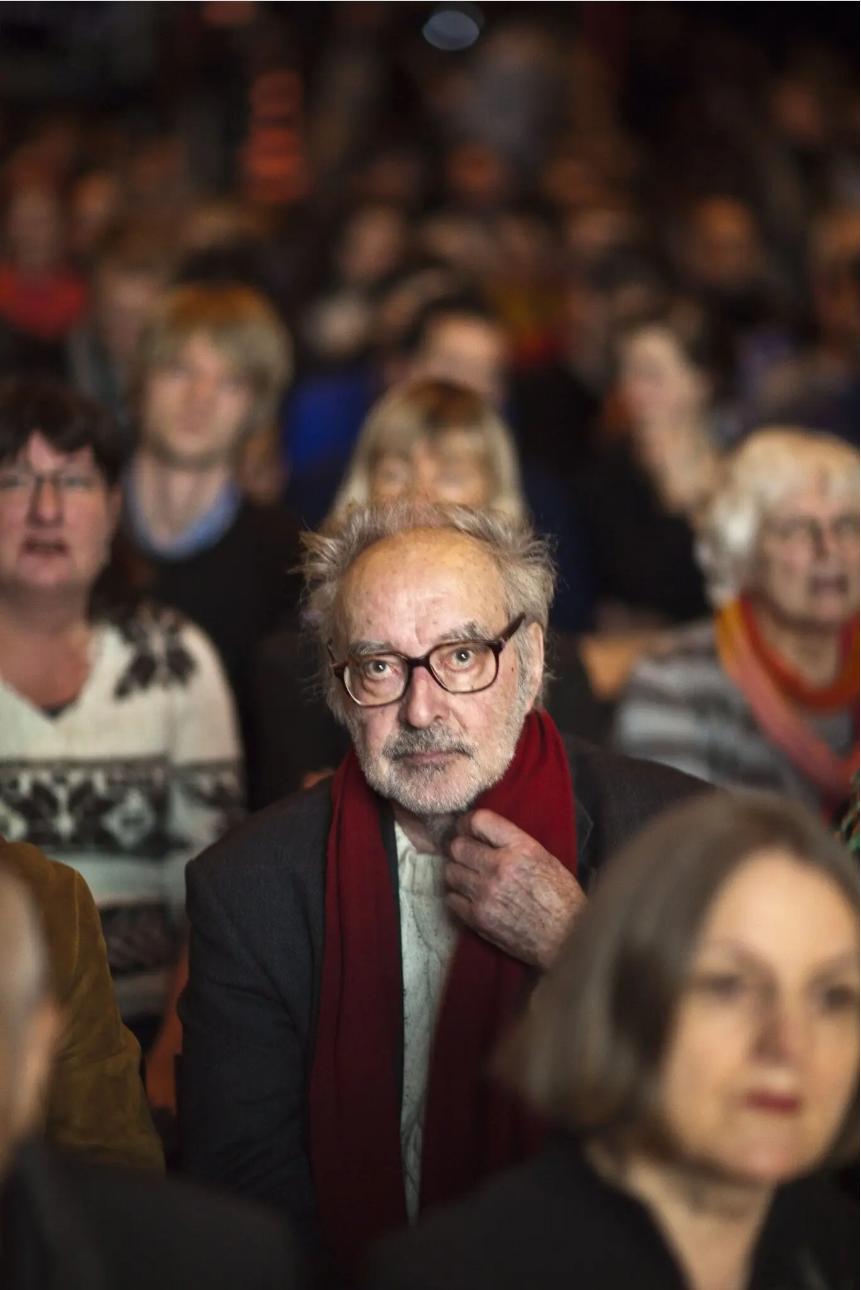

戈达尔身材矮小消瘦,常常不修边幅,鼻梁上总是挂着一副黑框眼镜,身上永远带着一支香烟或雪茄。他很少接受采访,哪怕接受,也通常会回避任何关于他的生活和艺术的探询。

1980 年,当一名记者问到,他为什么先是在 1974 年离开巴黎,搬到法国阿尔卑斯山脉的格勒诺布尔,然后又搬到瑞士,戈达尔给出了好几个自相矛盾的回答,其中包括他斩钉截铁地声称,那只是某一天的心血来潮,他“刚跳上车,然后就上了高速”。

这是对《精疲力尽》中一个著名场景的描述,电影中,让-保罗·贝尔蒙多一时兴起,就在马赛偷了一辆汽车,毫无计划地开到了乡下。

在那次采访中,戈达尔说:“和人交谈的问题在于,我总是把电影和生活混为一谈。对我来说,生活只是电影的一部分。”

2010 年,美国电影艺术学院授予这位与好莱坞长期交恶的导演终身成就奖,引来诸多争议,长期存在关于戈达尔反犹观点的指控又被再次点燃。

他没有出席颁奖典礼,事后,当他在采访时被问及该奖项对他的意义,他的回答直截了当。

“什么都不代表,”他说,“学院想颁,就让他们颁吧。”

戈达尔于1930年12月3日在巴黎的一个家境优渥的新教徒家庭出生,在四个孩子中排行老二。他的父亲保罗·让·戈达尔(Paul-Jean)在法国出生,是一位知名的医生。他的母亲奥迪尔·莫诺特(Odile Monod)是一位重要的瑞士银行家之女。戈达尔认为他的父母培养了他对文学的热爱。他最开始想成为小说家。

戈达尔的父亲后来取得了瑞士国籍,在瑞士尼永开了一家诊所。戈达尔小时候就在这里生活,并不时拜访他的家族在日内瓦湖畔的法国和瑞士领地,在第二次世界大战结束之前一直待在尼永。

法国解放后,少年戈达尔回到巴黎,在布丰中学 (Lycée Buffon)继续求学,然后于1949年进入巴黎索邦大学,准备学习人类学。不过他沉迷于电影院,大部分时间都待在非营利电影档案和资料馆——法国电影资料馆(The Cinémathèque Française),还有巴黎拉丁区的电影社团。

正是在法国电影资料馆,他结识了很有影响力的电影理论家和影评人安德烈·巴赞(André Bazin),以及巴赞的交际圈的其他年轻的电影爱好者,包括弗朗索瓦·特吕弗、埃里克·侯麦和雅克·里维特。1952年,他开始以化名汉斯·卢卡斯(Hans Lucas)为杂志La Gazette du Cinéma撰稿,后来与特吕弗、侯麦和里维特一起为巴赞创办的《电影手册》(Les Cahiers du cinéma)杂志撰稿。

20世纪60年代,戈达尔先生在电影《狂人皮埃罗》(Pierrot le Fou)的拍摄现场。©Ullstein Bild, via Getty Images

当戈达尔的父母拒绝为他提供经济支持,希望这样会让他对自己更负责时,他开始偷钱,从家人、朋友那里偷,甚至从《电影手册》办公室偷。这种状况持续了五年。

他将一些收入分给了认识的电影制作人。他曾借给里维特足够的资金,使他得以完成首部电影作品《巴黎属于我们》(Paris Belongs to Us)。

2007年,戈达尔在接受《卫报》(The Guardian)采访时说:“我四处偷钱,才得以有钱看电影和拍电影。”

在他的母亲为他在一个瑞士电视摄制组找到工作后,他从老板那里偷了钱,1952年在苏黎世被捕入狱。他的父亲很快就让他被释放,但是前提是戈达尔先生同意在精神病医院住上几个月。他与父母日益疏远。当他的母亲1954年死于交通事故时,他没有参加葬礼。

十年后,戈达尔在电影《法外之徒》(Band of Outsiders)中向他的母亲表达了一些敬意。这部电影讲的是两个小偷追求一个住在豪宅的年轻姑娘。饰演女主的是丹麦模特安娜·卡里娜(Anna Karina),当时是戈达尔先生的妻子(第一任)。女主角的名字跟他母亲的名字一样,叫奥迪尔,并且跟他的母亲一样厌恶电影。

戈达尔先生的妻子安娜·卡里娜在他1964年的电影作品《法外之徒》中饰演女主角,这个角色与他的母亲有一些相似之处。©Rialto Pictures

在整个职业生涯中,戈达尔先生的个人生活与职业生活互相交织。他在1961年与卡里娜结婚,1964年离婚。(卡里娜于2019年去世。)1967年,他36岁,与20岁的女演员安妮·维亚泽姆斯基(Anne Wiazemsky)结婚。维亚泽姆斯基当时在他的电影《中国姑娘》(La Chinoise)中担任主演。这段婚姻结束于1979年。维亚泽姆斯基在2017年去世前曾写过两本关于他们的婚姻的书。12年前,他与安娜-玛丽·米埃维尔(Anne-Marie Miéville)结婚,后者至今健在。

1959年,受到特吕弗给他的一份剪报的启发,戈达尔创作了电影《精疲力尽》(Breathless)的大纲。他挑选的男女主角分别是一位知名雕塑家的儿子、刚刚开启演艺生涯的让-保罗·贝尔蒙多(Jean-Paul Belmondo)和美国女演员珍·茜宝(Jean Seberg)。后者曾出演奥托·普雷明格(Otto Preminger)导演的两部电影作品《圣女贞德》(Saint Joan,1957)和《你好,忧愁》(Bonjour tristesse,1958),她的表演获得了《电影手册》评论家的好评。戈达尔最出名的作品依然是《精疲力尽》,以及紧接着拍的十几部电影,以1967年的《周末》(Weekend)结束。大学生观众非常认同贝尔蒙多先生饰演的角色的那种命中注定的浪漫主义。这个角色是一个普通的罪犯,具有戈达尔和《电影手册》同事赞赏的那些电影、由亨弗莱·鲍嘉(Humphrey Bogart)扮演的角色的那种命中注定的浪漫主义。

在某种程度上,利用7万美元的预算制作而成的电影《精疲力尽》似乎实现了戈达尔那句出名的不屑一顾的格言:“想要拍电影,你只需要一把枪和一个姑娘。”但是他的影片中跌宕起伏的节奏,加上有时候顺序错乱的场景,还是让观众深深着迷。

这部电影上映几年后,文化评论家苏珊·桑塔格(Susan Sontag)将它对电影行业的影响类比成立体主义画派对传统绘画的影响。在点评2000年重新上映的《精疲力尽》时,散文家、小说家菲利普·罗帕特(Philip Lopate)说他还像40年前第一次观看这部电影时一样兴奋。

同一时期上映的其他先锋派优秀电影包括:米开朗基罗·安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)的《奇遇》(L'avventura,1960),弗朗索瓦·特吕弗的《四百击》(Les quatre cents coups,1959),英格玛·伯格曼(Ingmar Bergman)的《处女泉》(The Virgin Spring,1960)。罗帕特先生在《纽约时报》中写道:“然而似乎只有《精疲力尽》创新性地打破了传统电影的风格。它看起来采用了一种新的叙事方式,具有粗俗的跳跃式剪辑、题外话、引言、玩笑和向观众致辞。”

这部影片在全球大获成功,是戈达尔先生职业生涯中最成功的商业片之一。1983年美国甚至翻拍了这部电影,理查·基尔(Richard Gere)担任主演。

但是,戈达尔的下一部电影并没有重复《精疲力尽》(Breathless)的成功套路。相反,他引入激进的政治元素,拍出了阴郁灰暗的《小兵》(Le Petit Soldat),批判了法国在阿尔及利亚独立战争中的所作所为。这部电影被法国各大院线禁播了三年。在此期间,戈达尔执导了《女人就是女人》(A Woman Is a Woman,1961)和《随心所欲》(My Life to Live,1962)两部电影。前者是一部糖果般色彩丰富、向好莱坞音乐剧致敬的宽银幕电影,影片主演为卡里娜(Karina);后者则受到斯堪的纳维亚风格影响,粗砺冷峻,卡里娜在片中饰演了一位陷入卖淫生活的巴黎家庭主妇。

1963年,意大利制片人卡洛·庞蒂(Carlo Ponti)邀请戈达尔将阿尔贝托·莫拉维亚(Alberto Moravia)的小说《鄙视》(Il Disprezzo)翻拍成电影。他向戈达尔提供了一笔巨额预算,并邀请了当时国际上正当红的碧姬·芭铎(Brigitte Bardot)出演这部电影。最终,戈达尔拍出了《蔑视》(Contempt),讲述了一位编剧受雇于一位腐败的美国制片人,为一位好莱坞资深导演在罗马拍摄的《奥德赛》(Odyssey)撰写剧本的故事。影片中的编剧由米歇尔·皮科利(Michel Piccoli)饰演,制片人由杰克·帕兰斯(Jack Palance)饰演,导演则由弗里茨·朗(Fritz Lang)本人出演。

《小兵》批判了法国在阿尔及利亚独立战争中的所作所为,在法国遭到了三年禁播。©Prod.DB, via Alamy

《蔑视》中的编剧努力想要忠于自己的作品和妻子(制片人似乎对这两者都有企图),但却发现自己的自尊在不断消散。影片中不乏戈达尔常用的热烈元素,包括为满足庞蒂合同要求而添加的芭铎臀部的裸露镜头,但同时也保留了一种无声的人性悲剧感。正是因为这种悲剧感,许多批评家把这部影片视作戈达尔第一阶段创作生涯的一大杰作。

1960年代,戈达尔继续飞快工作,制作了两部短片汇编电影和四部长片电影的分镜草图。两部短片汇编电影分别为《罗戈帕格》(RoGoPaG,1963)和《六大导演看巴黎》(Paris vu Par,1965),四部长片电影分别为《法外之徒》(Band of Outsiders,1964)、《已婚女人》(Une Femme Mariée,1964)、《狂人皮埃罗》(Pierrot le Fou,1965)和《男性,女性》(Masculin Féminin,1966)。

在《阿尔法城》(Alphaville,1965)中,戈达尔选择用当时法国流行电影中的一个角色私人侦探兼秘密特工雷米·柯雄(Lemmy Caution)作为影片主角,把他扔进了一个由巨型电脑统治的反乌托邦未来世界,并邀请在多部电影中扮演过柯雄(或由柯雄演变的角色)的美国侨民埃迪·康斯坦丁(Eddie Constantine)扮演了这个角色。

创作《阿尔法城》时,尽管戈达尔在风格上已经有所创新,但他仍在用传统的浪漫主义视角看待这个世界,讲述英雄主义的个人与顺从和压迫的力量作斗争的故事。

到了1968年2月,这一情况发生了变化。当时,他和几位新浪潮运动的同行挺身而出,抗议法国文化部部长安德烈·马尔罗(André Malraux)逼迫亨利·朗格卢瓦(Henri Langlois)辞去法国电影资料馆(Cinémathèque Française)馆长职务一事——法国电影资料馆(Cinémathèque Française)是1936年在朗格卢瓦的帮助下创立的。

当时示威游行的人群挤满了大街小巷,不久后这场抗议示威迅速发展成了迫切要求法国社会全面重组的浪潮。

1968年戛纳电影节迫于压力停办,戈达尔(左二)和电影界其他同行都出了一份力。图中除戈达尔左起为克劳德·勒鲁什(Claude Lelouch)、弗朗索瓦·特吕弗(François Truffaut)、路易·马勒(Louis Malle)和罗门·波兰斯基(Roman Polanski)。

四月底,示威游行愈演愈烈。两周后,戈达尔与弗朗索瓦·特吕弗(François Truffaut)、阿伦·雷乃(Alain Resnais)、克劳德·勒鲁什(Claude Lelouch)、路易·马勒(Louis Malle)等电影界同行一起叫停了戛纳电影节。1968年5月,抗议活动如火如荼之际,戈达尔也投身其中,抨击电影界其他同行未能展现对法国罢课学生和罢工工人的充分声援。

戈达尔本人放弃了商业电影,投身激进的政治,开始拍摄一系列相关影片,试图把虚构的剧情片抛在脑后。他一方面快速筹资,一方面开始采用经济实惠的16毫米胶片进行拍摄。他先是拍摄了两部极具讽刺意味的影片《一部平淡无奇的影片》(Un Film Comme les Autres)和《快乐的知识》(Le Gai Savoir),还与滚石乐队(Rolling Stones)合作了一个中途流产的项目——不过,这部名为《一加一》(Sympathy for the Devil,1968)的影片最终还是违背戈达尔的意愿上映了。随后,他与电影制作人让-皮埃尔·戈兰(Jean-Pierre Gorin)一起创立了一个名为“吉加·维尔托夫小组”(Dziga Vertov Group)的组织。这个组织的名字取自苏联电影制作人吉加·维尔托夫(Dziga Vertov),这位电影制作人创造了一种他们两人都非常欣赏的全新政治纪录片形式。戈达尔这一时期的电影作品包括《东风》(The Wind From the East,1970)、《斗争在意大利》(Struggle in Italy,1971)和《弗拉基米尔和罗莎》(Vladimir and Rosa,1970)。这些影片并没有得到广泛发行,也没有得到大众的广泛接受,但它们仍是一个动荡时代的宝贵文物,帮助并为之后同样激进但受到意识形态限制较少的电影开辟了道路。

吉加·维尔托夫小组电影作品《The Wind From the East》中的安妮·维亚泽姆斯基。©Prod.DB, via ALamy

1972年,戈达尔和戈兰创作了电影《一切安好》(Tout Va Bien),由简·方达(Jane Fonda)和伊夫·蒙当(Yves Montand)主演。这部影片试图把吉加·维尔托夫小组的美学推向主流,但并未在商业上取得成功。不过,它确实催生了一部短片《给简的信》(Letter to Jane),为戈达尔职业生涯的最后第三个阶段指明了方向。

《一切安好》中有一个片段,镜头对准了简·方达在越南河内拍摄的一张静态照片,戈达尔用画外音分析了她的神情,同时还尝试把这张新闻照片放在了一堆好莱坞电影宣传剧照中,用作背景的好莱坞电影宣传剧照里甚至包括了简·方达的父亲亨利·方达(Henry Fonda)在《愤怒的葡萄》(The Grapes of Wrath)中饰演汤姆·乔德 (Tom Joad)的照片。

通过《第二号》(Numéro Deux)(米埃维尔合作)和六集电视剧《六乘二/传播面面观》(Six Fois Deux/Sur et Sous la Communication)等作品,戈达尔将这种极简主义的方法和散文式的结构带入了视频艺术这一新兴领域。

这些极度不连贯的作品通过画面的快速消融和配乐的密集分层,逃离线性叙事和井然有序的理性论证,将观众带入一连串相互冲突的印象、五花八门的引语、精心设计的双关和自相矛盾的观察之中。

戈达尔在谈及这部声势浩大却收视甚微的连续剧时表示:“它甚至不是一幅草图。它是一块橡皮,是用来画草图的纸。”

1979年,戈达尔再次搬家,这一次他搬到了瑞士的罗勒。在他职业生涯的余下时间里,他在那里安家,并保留了一间制片办公室——另一间在巴黎的郊区。

20 世纪 80 年代,以《各自逃生》(Sauve Qui Peut (La Vie),英译名为《人人为己》(Every Man for Himself))为标志,戈达尔谨慎回归主流电影制作,此后,他不断游走于拥有明星阵营的剧情长片——例如约翰尼·哈利迪(Johnny Hallyday)主演的《侦探》(Détective)、阿兰· 德隆(Alain Delon)主演的《新浪潮》(Nouvelle Vague)以及热拉尔·德帕迪约(Gérard Depardieu)主演的《悲哀于我》(Hélas Pour Moi),以及为了电视荧幕和假日观影而拍的电影小品和视频作品之间。

在这些作品中,戈达尔常常亲自出镜,对刚刚完成的电影发表评论(1982 年的“《受难记》拍摄手记”(Scénario du Film ‘Passion’)),和米埃维尔在瑞士的居所附近闲逛(1986 年的《软与硬》(Soft and Hard)),采访名人(1986 年的《当戈达尔遇见伍迪艾伦》(Meetin' WA)),或者对自己的死亡陷入沉思(1995 年的《自画像》(JLG/JLG — Autoportrait de Décembre))。

1988 年,他开始了自己最具雄心的项目——一共七部的电影史系列《电影史》(Histoire(s) du Cinéma),该项目最终于 1998 年圆满完成。这部素材密集的作品由大量电影片段构成——从好莱坞经典到硬核色情,再到集中营的纪录影像,应有尽有,中间穿插古典乐片段,以及荧幕外的戈达尔对形象塑造伦理和电影在 20 世纪所处位置的反思。

1992 年,戈达尔接受《纽约时报》采访时说:“拍《精疲力尽》的时候,我还只是个拍电影的毛头小孩,现在我已经步入成年。我觉得我可以变得更好。我认为,艺术家随着年龄的增长,会对自己的能力有多的认知。”

2010 年,年岁渐长的戈达尔似乎对其他导演变得更不耐烦。©Gaetan Bally/EPA, via Shutterstock

随着年岁渐长,戈达尔似乎对其他导演变得更不耐烦。他曾和新浪潮导演中和他走得最近的特吕弗激烈争吵。

他对斯蒂芬·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)的态度尤为苛刻。在他 2001 年拍摄的电影《爱的挽歌》(In Praise of Love)中,有一对在法国抵抗运动中参与战斗的犹太夫妇,斯皮尔伯格的代表则想方设法想要购买这对夫妇记忆的电影版权。《纽约时报》评论家A.O.斯科特(A.O.Scott)在 2002 年评论这部电影的酸味时写道,它“为戈达尔从电影界最伟大的激进分子向最古怪的反动派转变之旅画上句点。”

戈达尔的性格和他的许多电影一样令人难以接受。传记作家一页又一页地写下他争吵与决裂的细节。1973 年,特吕弗的《日以作夜》(Day for Night)上映后,他和特吕弗发生争执,一直到 1984 年特吕弗死于脑瘤,两人仍未能够冰释前嫌。1987年,戈达尔和卡琳娜在一个脱口秀节目的采访中重逢,在被问及两人恋情时,戈达尔回应冷淡,导致卡琳娜当即离场。

对戈达尔的反犹指控曾在他的职业生涯中多次浮出水面,而他的言论和部分电影更是给这些指控火上浇油。2010 年,他在接受采访时的回应一如既往地令人费解。

他说:“地中海的所有民族都是闪米特人(Semites)。所以‘antisemite’是反地中海的意思。只是在大屠杀和第二次世界大战之后,这个词才被用来针对犹太人。它并不准确,且毫无意义。”

尽管戈达尔本人充满缺点,他的电影也没有什么主流受众,但他仍深刻地影响了许多充满抱负的电影人,过去如此,现在依旧如此。昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)就以戈达尔的电影标题《法外之徒》为自己 1991 年成立的一家制作公司命名。

塔伦蒂诺曾说:“对我来说,戈达尔之于电影,就如鲍勃·迪伦之于音乐,他们都彻底改变了这两种艺术的形式。

戈达尔坚称,尽管他对当代好莱坞感到失望,但过去那些伟大的美国导演仍然让他无比倾慕。

他在1989年接受《纽约时报》采访时说:“我们认为,自己可以拍得好过那些烂片,但是无法超越那些经典佳作。就我自己而言,我从不认为自己可以超越比约翰·福特(John Ford)或奥逊·威尔斯(Orson Welles),但我想我也许可以做戈达尔要做的事。”

撰文:Dave Kehr,Jonathan Kandel

原标题:《戈达尔走了,我们为何如此悲伤?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司