- +1

胡小石:什么是文学

无论什么道理,只要不故意去追寻一种很玄妙的解释,都能得着普通的意义。文学,这件东西,并非从天上掉下的。只是由人造的。从根本上说来,人就不是一个什么玄妙的东西,不过是生物之一种。所以我们最好是从生物上,去给文学的起源,下个解释。

一切生物的生存,都具有两种目的。一为个体的维持,一为种族的维持。要求达到第一种目的,为“食”。要求达到第二种目的,为“色”。人们自然不能例外,故生活问题与配偶问题为人类往古来今之两大事件,正如中国古人所谓“饮食男女,人之大欲存焉”,西哲所说的“饥与爱”。但这两种欲望,不一定人人都能够满足。有时个体生活,偏偏不能维持,种族生活,更说不上。于是因种种不满,而发出欲望之呼号,甚至酿成战争的惨剧。人类因求生意志的不遂,和欲望不能如愿以偿,且同时又受社会上的风俗习惯的束缚,法律舆论的制裁,不能为所欲为,所以就发明了一种“移情”的方法,在实际生活上所获得的许多烦恼,转而向空虚的地方去求安慰。照这一点看来,文学与宗教恰有相似之处。然而二者发生的情形虽同,而最后的结果颇不一致。宗教造幻想以安慰将来,所希望的幸福,却在身后。而文学则造幻想以安慰现在,正欲求得眼前之陶醉或解脱。

因文学与宗教在某点上有相同的作用,故宗教兴盛之时,亦即文学发达之日。如建安之世,五斗米教盛行,而邺中七子生于此时。东晋时有沙门慧远倡净土宗,当时彬彬文学之士最多。南北朝佛教势焰不小,骈俪的作家可车载斗量。五代时人多信仰佛法,有大批词人散居十国之中。大概由于时局纷扰,一般人生活失去常态,深感现世的不满足,想另寻一块理想之乐土以自适。不钻入宗教之圈套,便逃入文学的领域。

有人说,文学的创造,为人生之艺术化,或又名之曰美化。我看也未必尽然,反不如说创造文学,是使人生活虚化,较为确切。以上所说的,都是关于“移情”一方面。

除了移情以外,还另外有一种作用。文学家最不爱说直话,美人芳草之词,风雨鸡鸣之喻,表现的语辞和内涵的意义不一定是那一回事,这可名之曰“移象”。即如模山范水,游仙谈玄,何尝又不用是言在此而意在彼呢?

因文学是逃往于虚境者的产品,故文学说不上有什么大的实用。又因为文学多产生于不满足之际,故文学每多愁苦悲叹之声,如“《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也”,“屈原之作《离骚》,盖自怨生也”。然而文学一方面虽由穷愁而起,一方面又可以安慰穷愁。文人虽形容憔悴,亦能怡然自得。正如《诗品》所说:“穷贱易安,幽居靡闷,莫尚于诗。”

个体的维持与种族的维持,是一般生物和全人类的共同的要求。把这两种要求表现在文学里面,所以一种民族里的作品,能博得任何民族的同情。这就叫作文学的普遍性,即《诗叙》所说“言天下之事,系一人之本,谓之风”。这一人非是别人,就是作诗之人呀!

又从另一方面看去,文学是逃实入虚,而发泄不足之感情的利器。然同时因种种关系,又不容作者尽量发泄,请谓极浪漫之能事。尤以自来儒家之伦理观念,极为文学之大障碍。所以《诗叙》上有“发乎情,止乎礼义”的话,就是要制止极奔放的热情,使过于浪漫的情感有所节制。

日本厨川白村在他的《苦闷的象征》一书中,解释文学的起源,由于创造生活力之压抑。创造生活所包者广,即如消遣,亦即其中之一种,如公子或隐士之养鸟莳花,兴趣十分浓厚,至如猎人之天天捕鸟,园丁之日日栽花,反成苦境。又与其说马之拉车,不如说车之推马。因为马并不愿意自己拉车,乃由人驾车子催着马走。而此拉车的马,已失去它的创造生活了。

但是创造生活的被压抑,由于实际生活之不满足。如实际生活满足以后,则创造生活力之受压抑,必不如是其甚。文学之产生,是由于创造生活之被压抑而生的反响。如是说来,凡是境遇充裕之人,必皆不能成为著名之文人了。其实不然,人永无满足现状之一日。生活一天,总要求向上一天。纵然一己的境遇,虽感觉得好,若对于其他境遇不如己的人表同情,自然便发生同感,亦能创造文学,如魏之贵为皇亲之曹子建,唐之早年登科第之白香山,作诗多陈民间疾苦,清人中如纳兰容若之大贵,项莲生之大富,而读《饮水词》与《忆云词》,可以不断地看见他的悲哀情调,不像大富贵人家的口吻,所谓伤心人别有怀抱。这不是可以做证明吗?

从以上的种种说法,可以知道文学是一样什么东西了。在此“未能免俗”,聊为文学下一种界说:

文学,是由于生活之环境上受了刺激而起情感的反应,借艺术化的语言而为具体的表现。

今人多谓文学为人生之表现,此乃指文学之对象,而忽略他的动机。或又谓文学,所以指示人生之途径,又把文学弄成伦理学之奴隶。指示途径,可说是它的副产品,与文学之本身无关。“情动于中”,正是文学的动机,也正是其内容,但这情感,不是白白发生出来的,乃由于受环境之刺激而反应出来的。若如此说,则人生已包括在内。“而形于言”,乃兼及外表。这种语言,又和寻常日用品不同,是被艺术化的、有声有色的。因纯文学自然有它的音节,又不能用音乐以表现之。因音乐太抽象了,故贵乎用一种具体的语言。且文学最忌抽象的表现。与其空说春景鲜明,不如说“杂花生树,群莺乱飞”。与其空说秋容惨淡,不如说“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。

所以论列一种文学,对于作者的环境更当特别注重。在讲文学史的人,尤其应该如此。有人又以为文学纯为天才产物,本不受环境的限制。其实两说都言之成理,然又各有所偏。古已有之,列举如下:

(一)先天说 曹丕《典论·论文》:“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致。譬诸音乐,曲度虽均,节奏同检,至于引气不齐,巧拙有素。虽在父兄,不能以移子弟。”我国文人最喜谈“气”,解释各不相同。这里所指的气,即是“才性”。后来清代姚鼐、曾国藩一般人所倡的阳刚阴柔之说,即从此生出。

(二)后天说 司马迁《报任少卿书》:“《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。屈原放逐,乃著离骚。”

谢灵运《拟邺中集诗小叙》论王粲:“家本秦川贵公子孙,遭乱流寓,自伤情多。”论陈琳:“袁本初书记之士,故述丧乱事多。”

钟嵘《诗品》论李陵:“使陵不遭辛苦,其为文亦何能至此。”

两说不为无理,然先天、后天必兼而有之,始能卓然成文学名家。创造文学,必须天才,是不消说的。譬如天才是水,天才不丰富的,正如涸池浅沼。富有天才的,好比长江大河。然若水不遇风,则波平浪静,毫无奇观。或微风乍起,吹皱一池春水。或狂风怒号,卷起万顷波涛。后天的修养及其刺激,亦正如风一样,既受先天之惠,复得后天之助,文学不患不成。若专恃天才,而无相当修养,不惟怠人志气,即早成熟的,亦多华而不实,故讲文学史的人,与其重先天,不若重后天还好些。

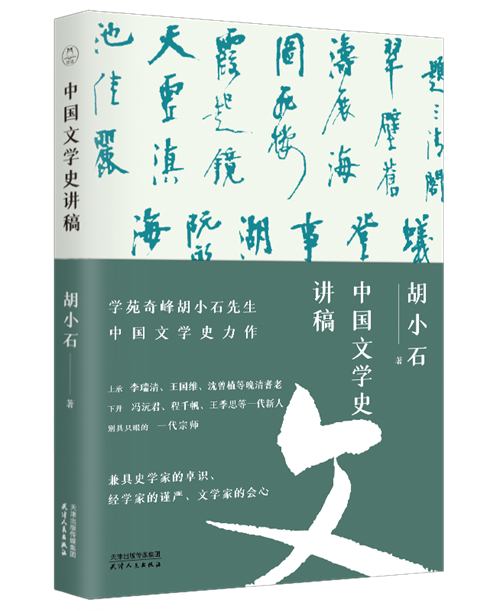

本文选自《中国文学史讲稿》,胡小石著,天津人民出版社2022年8月。澎湃新闻经授权发布。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司