- +1

纪念戈达尔 | 成为不朽,然后死去

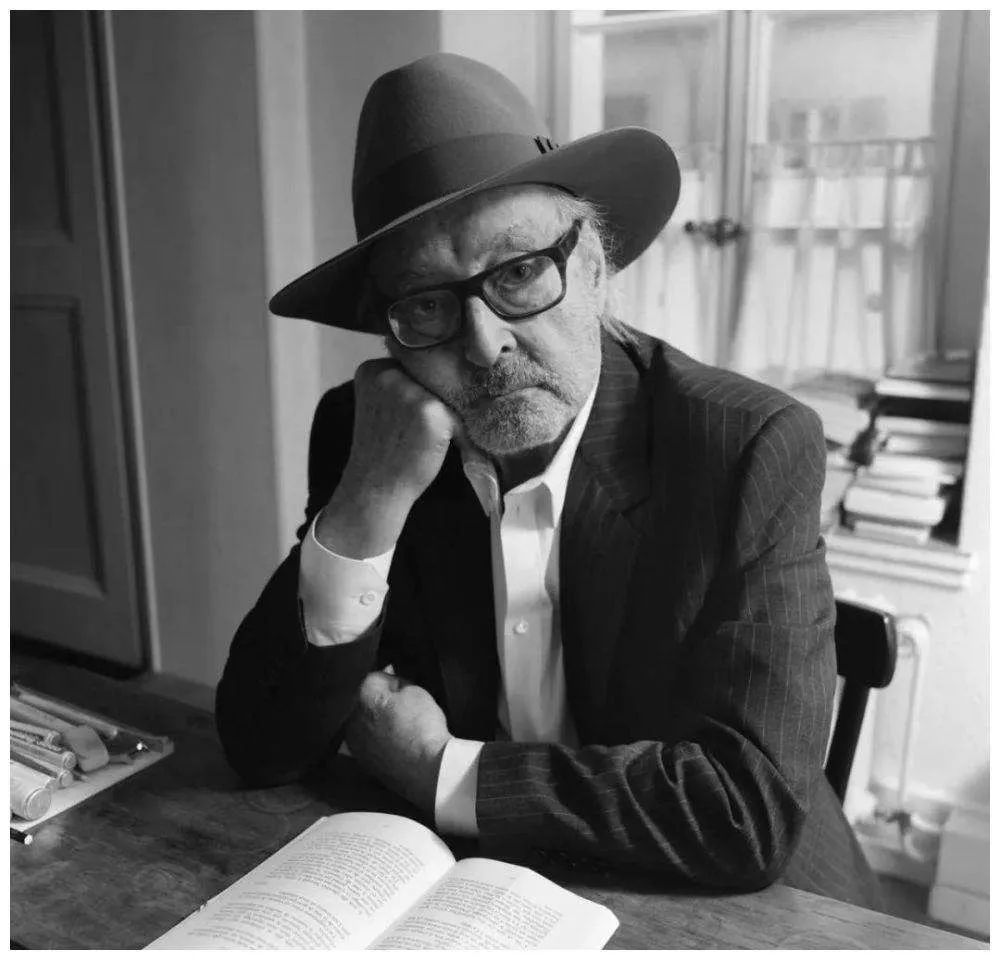

据《解放报》报道,法国新浪潮著名导演让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)于2022年9月13日逝世,享年91岁。他并没有生病,只是感觉精疲力尽,求助于安乐死离世。在瑞士日内瓦湖畔,在亲人的环绕中,平静地离开了这个世界。

戈达尔是法国新浪潮电影的奠基者之一,其代表作品有《精疲力尽》《随心所欲》《法外之徒》《狂人皮埃罗》《周末》等。至此,“新浪潮五虎将”——特吕弗(1984)、夏布洛尔(2010)、侯麦(2010)、里维特(2016)、戈达尔(2022)已先后去世,始于20世纪50年代、影响全世界的法国电影新浪潮,已完全落幕。

人们会把电影史分为“戈达尔前”与“戈达尔后”两个时代。在经典影片《精疲力尽》中,戈达尔曾设计了这么一个桥段——记者提问,“你最伟大的理想是什么?”作家想也没想就回答道,“成为不朽,然后死去。”

▲ 戈达尔电影《精疲力尽》

无疑,戈达尔早已成为不朽。

本文选自《快报》于1997年对戈达尔的专访。这位伟大的艺术家留下来的一切,仍将永远陪伴我们。

Q:戛纳电影节五十周年,对您来说有什么意义?

戈达尔:我不在乎。我不欠它什么。我也从没在那里得到过什么。然而,我经常去。拍了新片子可以拿去那里让人知道。但如今,电影节就像牙医大会。演讲、鸡尾酒、大餐、宴会、市长、市长的老婆……如此沉闷却如此流行。

Q:反正对您来说,一切开始于书籍,而不是电影,不是吗?

戈达尔:当然。只有克劳德·勒鲁什(Claude Lelouch)这样的人才能回忆起5岁的时候看过《公民凯恩》。而我呢,就是《人间食粮》(Les nourritures terrestres)。它是我14岁的生日礼物。就这样,我发现了文学。要知道,我的家教很严。《飘》和莫泊桑都是不给看的。

Q:文学这方面,更多的是来自戈达尔(父方)还是莫诺(母方)?

戈达尔:莫诺多些。我妈妈读很多书。但对德国浪漫主义的品味来自我的父亲,他是一个医生。从13岁和20岁,多亏了他,我啃了穆齐尔、布洛赫和托马斯·曼。祖父也对我有深刻影响,非常深。他是巴黎银行的银行家,是保罗·瓦雷里(Paul Valéry)的朋友。他有后者的所有书。我们把他的书房叫做"valerianum(瓦雷里纪念馆)"。在他们的结婚周年纪念日上,我得背诵《海滨墓园》。我也很喜欢他的《如是》。野性稍逊于齐奥兰,毕竟时代不同。他也有瓦雷里式的漂亮词句。

Q:其他作家呢?

戈达尔:写《伪币制造者》的纪德(Gide)、写《午夜》和《利维坦》的格林(Green)、几乎所有贝尔纳诺斯(Bernanos)的作品,然后是夏尔多纳(Chardonne)和茹昂多(Jouhandeau)。他们都影响了我。差点忘了马尔罗。他的《电影心理学概论》,他的《艺术心理学》、《阿尔滕堡的胡桃树》,然后《人的境遇》——这是一种我认为受到不公平诋毁的小说类型。他对波德莱尔的批评文章也令人难忘。马尔罗,真不错......

Q:他的品位很高,虽然只拍过一部纪录片……

戈达尔:很少有作家拍电影。因为真的很累人。一般而言,一个好作家没有理由去拍电影。但也有例外,例如这两三年里我所知道的玛格丽特·杜拉斯。但她有点刻板地被原著所束缚。她尝试了所有的笔调。再有就是她的贪婪,她渴望得到认可。但她拍了一部很好的、真正的电影——《印度之歌》,用了很少资金。这是我最喜欢的。一辈子一部好电影,不就足够了吗?尤其它原本就是一个地道的纯文学作品。她原来只会写作。写作,而不是拍电影,是她的基本职能。

Q:伯纳德-亨利·列维(Bernard-Henri Lévy)的失败让您吃惊吗?

戈达尔:当然了。导演里已经不乏作家了。总得有个社论家(éditorialiste)吧。

Q:最后,著名的科克多-圭特瑞-帕尼奥尔(Cocteau-Guitry-Pagnol)三人组是个例外。很少看到在镜头后的大导演同样也是一个大作家的。

戈达尔:科克多做得游刃有余。我更喜欢他作为一个导演,而不是作家。帕尼奥尔也是。通过想象那个印在硬币上人所皆知的国王的脸,他发现了铁面人面具背后的秘密。

Q:有没有保存着什么青春期的回忆?

戈达尔:读了很多书。然后就过了。但是成年以后,我再也找不回纪德曾给我带来的惊叹。在20岁的时候受到了达希尔·哈米特(Dashiell Hammett)和托马斯·哈代(Thomas Hardy)的冲击。是超现实主义者们让我发现了《无名的裘德》。很少有比重读经典更能使我惊叹的事。

Q:您有没有读最近的一些小说?

戈达尔:没有。太糟糕了。我喜欢历史、回忆录、科学、哲学、尤其是文学传记。让我感兴趣的是这些人的一些小的方面,如乔伊斯或康拉德对他们家庭的态度。在读到乔治·艾略特的生平前,我认为她是一个男人……我也很喜欢由作家写的纪实文学,如杜鲁门·卡波特的《冷血》、诺曼·梅勒的《迈阿密和围困芝加哥》。在法国,几乎就只有吉勒·佩罗。我最喜欢的是关于亨利·居里埃尔的军旅生涯的《一个特立独行的人》。

Q:对了,您读了碧姬·芭铎的回忆录吗?她把您描写成一个"下流的知识分子和左派",在拍《轻蔑》(Mépris)的时候处处显得很保守。

戈达尔:没,我没有读。尤其是现在,她做了这样的声明之后……我之前觉得她对她的动物挺友善的。在拍《轻蔑》的时候很顺利,一点儿争吵也没有,非常愉快。她今天写什么那是她的事。但芭铎的回忆录嘛,还是别读了。纳丁·德·罗斯柴尔德也别读。我喜欢读让-弗朗索瓦·勒维尔的回忆录。或者约翰·勒卡雷的最新著作,它满足了我对双面间谍的口味。我一直觉得自己有两面性。我们并不来自土地,但我们毕竟在土地上。勒卡雷比不上格雷厄姆·格林,格林又比不上康拉德。我最近重读布莱顿(Brighton)的《悬崖》(Le rocher)。人们常常说,第一部小说往往是最好的。这部小说我早就想拍了。不可能,它写得太好了。我做不到。它有很多我没有的力量。它给过我力量。当我改编莫拉维亚(Moravia)的时候,我有这股力量:我利用它的薄弱之处来作为基础。

Q:但您至少有尝试阅读法国当代小说吧?

戈达尔:试过。在洛桑火车站,我经常买旋转书架上的袖珍本。哟,居然还发现了莱昂·都德、亚历山大·维亚拉特、费尔南多·佩索阿。我在晚上读他们的作品。其实,我很少去书店。

▲ 导演戈达尔和《阿尔法城》剧组成员在一起

Q:您觉得《母猪女郎》(Truismes)怎么样?

戈达尔:由于编辑是一个朋友,我想过拿个两年期的电影改编权,也不用花很多钱。我想以后可能我会有兴趣的。

Q:但您读过了吗?

戈达尔:刚读完。觉得有点难读。我试图将改编权卖给别人,但没人感兴趣。可惜玛丽·达利耶塞克(Marie Darrieussecq)不是一个导演。她很有创意。她应该拍成电影,而不是写成小说。

Q:但是所有报纸都说,您要在短期内开拍!

戈达尔:不是现在。我以制作人而不是导演的角度读了这本书三四次。然后,我发现它不但难拍,而且成本高。可能应该做成戏剧,或者一部寓言。我对形式、动作和场面有些模糊的构思。它实在是太特别了。细想起来,可能做成动画片更好。

Q:因为变形?

戈达尔:还倒不是。本来叙述一个女人变成猪就完了。但这样足够让一个叙述者说上一小时吗?这就是电影院和戏剧之间的共通点:顾虑他人的注视,顾虑表现的环境。我们没有嘲笑的权利。

Q:嘲笑世界?

戈达尔:自嘲。

Q:显然您觉得改编不了?

戈达尔:说到底,那也许证明了这是一部好书。

Q:这就是您把小说搬到屏幕的理论?

戈达尔:这就是我的理论。

Q:没有一部由伟大小说改编而成的伟大电影吗?

戈达尔:我想想……没,我没见过。

Q:斯坦利·库布里克的《洛丽塔》呢?

戈达尔:一般。反正,纳博科夫不是一个伟大的小说家。

Q:那谁才算是一个伟大的小说家?

戈达尔:拉法叶特夫人(Mme de La Fayette)。目前我正在重读《克莱芙王妃》,为了一个关于爱情和西方的电影计划。巴尔扎克、司汤达、福楼拜、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、狄更斯、托马斯·哈代,梅瑞狄斯、弗吉尼亚·伍尔夫,其他伟大的美国作家......这些作家,最多20个。他们都有风格,换句话说,都有灵魂所在,而君特·格拉斯或约翰·勒卡雷只有才华。

▲ 戈达尔与前妻安娜·卡里娜,她曾参演戈达尔多部作品,是法国新浪潮运动的重要形象

Q:照您的说法,会让人觉得,如果说戈达尔的《轻蔑》是一部伟大的电影,那么莫拉维亚的《轻蔑》就不是一部很好的小说……

戈达尔:他唯一的一本好书,是他的第一部作品《冷漠的人们》(Les indifférents)。它预示着安东尼奥尼电影的到来。然而,为什么选《轻蔑》?因为制片人卡罗·庞蒂有版权。

Q:这是一部定制电影?

戈达尔:是我自己提的要求,就像我所有的电影一样。这小说让我颇为兴奋。我可以就此做很多东西。如果它太好了,我就做不了什么啦。举些例子:施隆多夫拍的《斯万的爱情》、或者詹姆斯·伊沃里拍的亨利·詹姆斯的小说《波士顿人》、又或者E·M·福斯特拍的《看得见风景的房间》,都不行。杰作是拿来读的,不是拿来拍电影的。把《茫茫黑夜漫游》(Voyage au bout de la nuit)拍成电影毫无意义。那些一般的小说譬如哈米特和钱德勒的,可以拿来拍电影。埃里克·冯·施特罗海姆的《贪婪》是部好电影,因为法兰克·诺里斯的原著小说不值一提。约翰·福特征服了欧斯金·考德威尔的《烟草路》,但并不是因为他把它拍得更好。有一次,一个金·维多就可以从《巴比特》获得灵感,因为辛克莱·刘易斯不是福克纳。

Q:因此,电影并非总能摆脱文学的束缚……

戈达尔:对。但是,我们也可以说,文学往往就是电影。我明白……我知道……很明显……当小说里这样说的时候,是谁在表达?预审法官、智者、调查记者、前往大马士革路上的圣保罗……这是内心里的电影字幕提示。

Q:但您从没真想过把崇拜的作品搬上银幕吗?

戈达尔:正想着福克纳的《野棕榈》。我以前常想。我已经放弃了,因为可能拍不好。只能采用那为了追求纯粹的爱而牺牲一切的疯情侣的故事,而舍弃老人的故事。

Q:那您的理论是怎么来的?

戈达尔:我读书、看电影。然后就有了逻辑体系。当小说写作不是很深入并深受创造之苦时,电影可以夺权并在不对其进行破坏的情况下用作底层结构。因此,我们不碰《红与黑》。

Q:当您读一本小说时,您脑子里有图像吗?

戈达尔:很少。如果是这样的话,我将是一个糟糕的电影人。当你读《女逃亡者》(Albertine disparue)的时候看到一个年轻女孩子靠在枕头上有什么意思呢?如果我看到了图像,像《巴黎竞赛画报》(Paris Match)那样,我也将是一个糟糕的读者。只有勒鲁什在读《悲惨世界》的时候才会想象镜头。你要知道,他去掉了海报上维克多·雨果的名字。他一定是害怕它会减少观众,人们全都受名字的影响!他担心这样会太老套。到了这样子真可悲。

Q:长期以来困扰编剧的背叛或忠诚的两难,在您看来过时了吗?

戈达尔:我做我想做的。对于《轻蔑》,莫拉维亚很大方。他对我说:"一点也不像,很不错。"然而无论他有什么意见,我也不在乎。我当时也不会跟他一起合作。

▲ 戈达尔与摄影师

Q:但我们发现,您的很多电影都是改编的,原著小说来自本杰明·佐坡罗、多罗雷丝·希金斯、莱昂内尔·怀特……

戈达尔:你看,任何书都有......

Q:更别说《向玛丽致敬》了,它跟弗朗索瓦兹·多尔多(Françoise Dolto)的一本书有关系……

戈达尔:但《冒精神分析风险的福音》(L'Evangile au risque de la psychanalyse)不是一部小说。我只是借用了概念。同样,我最近的电影《永远的莫扎特》也是来自《世界报》的一篇书评文章,其中菲利普·索莱尔斯(Philippe Sollers)讲到,在萨拉热窝遭轰炸的时候,有人还在做戏剧,打算排演马里沃(Marivaux)的《爱的胜利》(Le triomphe de l'amour)而不是贝克特的《等待戈多》。

Q:您刚刚发表的两本书,到底是什么呢?

戈达尔:不是书。更像一部电影回忆录,没照片,还有一些这样无趣的细节,如"车来了……"。多空洞的话啊。它会产生一点小效果。还有一些电影外的事情,足以写进回忆录的。这些书不是文学或电影著作。一部电影记录,跟杜拉斯的一些作品段落相似。

Q:您是否像您其他所有新浪潮的朋友一样,是一个失败的作家?

戈达尔:特吕弗更像一个失败的书商,也是一个评论家,属于从狄德罗到马尔罗那样有自己风格的伟大艺术评论家一派。的确,侯麦和阿斯特吕克有写作。但是,当我们看到这些电影,我们觉得终于摆脱了写作的恐怖。我们已经不受伟大作家的幽灵所威胁。我之前梦想过写作。有这样的想法但不是很认真。我想在伽里马出版社出版我的第一部小说。我尝试过:"夜幕降临......"但甚至没写完第一句。我又想成为一名画家。现在,我拍电影。

Q:但还是通过写作啊?

戈达尔:是的,因为我在拍电影之前就开始写。在《电影手册》和《艺术》上写了不少评论。但我不认为电影是一种写作形式。它仍然是一种视觉。

Q:那剧本呢?

戈达尔:为了指导电影制作不得不写些笔记,但这不是写作。美国小说家在战前写的一些剧本,作为一种形式,有出版的价值。如今就不是这样了。这些只不过是些不时变换着"棚内日景"和"外景夜景"的戏剧对话。没意思。他们只是拿这些给电影投资人看,揣摩他们在读剧本的时候看什么。况且,他们其实不读。

Q:您以前明显更激烈些。年届六十六,文化仇恨有没有减弱些?

戈达尔:它很少发作了,没那么剧烈了,但它还在。要知道,新浪潮从没说过人的坏话。只拿作品和支持它们的证明来说事。

▲ 戈达尔与《向玛丽致敬》的演员米里昂·鲁塞尔

Q:是因为阅读齐奥兰(Cioran)让您变平和了吗?

戈达尔:阅读其著作很符合我对格言、概括、谚语的爱好。这种口味对我来说可能就是科学配方。格言对事物作出概括,但不妨碍事物的其他发展方向。就像一个结:从任何方向打结,鞋都能绑好。它不是思想本身,而是思想的一条线索。我总是从各个方向来阅读齐奥兰。他写得很好。他能使精神改造物质。齐奥兰让我的精神能汲取物质食粮。

Q:这些格言有什么如此吸引您的地方?

戈达尔:它就像调车场。我们可以进去、出来、再回来。如果发现一个很好的思想,我们可以在里面待很长时间。然后就无法自拔。用不着全部都读。我也很喜欢佩索阿,但是他太黑暗了,而齐奥兰有助于生活。这是另一种思想形式,一种有开始、中间和结束的思想。它没有讲一个故事,它是历史的瞬间。

Q:我们可以看看您在齐奥兰全集里做的笔记吗?

戈达尔:譬如这些:"每一个想法都应使人回想起一个微笑的废墟","我们都是闹剧演员,我们从我们的问题里逃生","问题亵渎了谜,然后,这个谜被其答案所亵渎","苍白之处给我们指出了身体能理解灵魂的地方","迟早,每个欲望都会遇到它的疲惫、它的真相……"还有我很喜欢的这里:"反对科学,这个世界不值得被认知。"这跟乔治·夏帕克的笑话不是一回事。敢于写作的科学家不懂写作,才不是呢!弗朗索瓦·雅各布的《生活的逻辑》这样写道。我同意布丰的话:风格即其人。列维纳斯有些好想法,但因为语言的问题,他无法将它们传达出去。波普尔和爱因斯坦也一样。写作能力有所衰退。但是齐奥兰……我忘了这一句:"我已失去对世人神经症的新鲜感。"

Q:您是一个忧郁的人吗?

戈达尔:是个梦想家。而且非常寂寞。

Q:您觉得您跟哪些创作者的命运比较相像?

戈达尔:诺瓦利斯、尼古拉·德·斯塔埃尔……这些英年早逝的悲剧性的人。如今我感觉跟安东南·阿尔托(Antonin Artaud)更接近。我一直都很喜欢他。当我还是学生的时候,我在巴黎阿萨斯街租了一个房间,在让·史隆伯杰的地方。1947年有一个晚上,安德烈·纪德来带他参加一个晚会。"我可以跟你去吗?"我到了老鸽巢剧院,发现自己竟然参加了安东南·阿尔托著名的"面对面"讲座。他说他不懂写作,但他依然写作,还要把它们发表。然而,我也一直觉得我不懂拍电影。人们不相信我,因为我已经成功过一两次。这个阿尔托差不多。不同的是钱。

Q:您深受孤独之苦吗?

戈达尔:孤独不是隔绝。两者又往往是一起的,互相包含。当孤独变成隔绝,就难以承受了。

Q:您的情况就是这样?

戈达尔:有点。

Q:但您觉得受苦吗?

戈达尔:一点点……

Q:但您就想要这样!

戈达尔:是啊。很难找到跟我同样水平的能打网球又能聊天的伙伴。我需要运动,但不是以主动的角度。最重要的是心理。当我们想着自己正在打球的时候,我们就会打得不好。就像《铁面人》里面波尔多斯之死,他放好了炸药,又回到地下。当他想着一只脚迈在另一只脚之前的时候,他就走不动了。因为他意识到自己在做什么。城堡崩塌。尽管他很强壮而且坚持了好几天,但还是被巨石给压死了。

Q:大仲马对打网球有帮助?

戈达尔:幸运的是我们拥有书籍和电影。然而,我们很难找到电影,它们的发行做得不好。书籍是真正的朋友。是独一无二的。而电影只是一个思想上的同伴。得朝他走去,并通过一台机器。书籍散布在你身边,你可以触摸它们。

Q:文学能带给您什么电影永远给不了的?

戈达尔:确切来说是书籍。我们可以重来。在文学里,有很多过去和一点未来,但没有现在。在电影中,只有正在流逝的现在。在屏幕上,"现在"就是把正在发生的呈现给你。写作、绘画、思想……在艺术大家庭里,它们都是兄弟姐妹。而电影始终是个外来者,一个移民、仆人。他成了这个家庭的朋友。我就是这样的人。但是我自认为比我喜爱的创作者们要低级。但这没关系。我知道我进入了这个世界。他们有权登堂入室,我就在门廊上。不是因为我拍电影。电影是独一无二的,而其他的是一个整体。它来自一个他们从没见过的地方。

▲ 89岁的戈达尔直播聊天

Q:这就是为什么一部电影和一本书将永远不会有相同的地位?

戈达尔:我不知道。平庸的影片和低微的影片跟那些最伟大的影片永远都属于同一个范畴。它们都是电影。但平庸的小说跟伟大的小说在文学上的高度就不一样了。我解释不了,但这就是我的感觉。

Q:但归根到底,文学给您带来了什么?

戈达尔:一种最实验性的思维方式。电影人用眼睛和耳朵思考,画家用手。文学是一个庇护所。它深化了我对世界的观感。书籍告诉了我一些活人不能告诉我的事。文学考察了世界。在这个意义上,她给我上了一堂艺术伦理课。我的良知受恩于她。她是反对国家、政府或权力的一种话语。不是某某党派的话语,而是某某个人的话语。这些书籍一部部被写成,我也拍成一部部电影,因为卡夫卡要求我们用消极来创造积极。文学是我的教母。每当极力阅读的时候,我就会找到她。电影与现实不再有这样的联系。

Q:从什么时候开始的?

戈达尔:电影昭告了集中营,您记得《游戏规则》、《大独裁者》吧?但它并没有表现出来。文学做到了。电影并没有尽它的职责,没有完成其使命。

Q:在表达幸福方面,二者中哪个更适合?

戈达尔:如今,电影使人沉浸在错误和满足之中。没什么好期待的。人们并不真正需要这些东西。他们去影院,因为可以离开住所。这让他们不费力气就得到了浪漫,远次于读格雷厄姆·格林。

Q:不断地处在边缘,您不怕脱离潮流吗?

戈达尔:我是处在边缘的。这是一种观察。有跌出去的可能,而不是脱离。在自杀和穷困潦倒之间仍有着选择。虽然我不是,但也离得不远。因为明天可能一切都会终止。目前来说,无论我被看做是处在页面边缘或是白纸一张,那也还是处在这个本子里。

文字 | [法] 让-吕克·戈达尔,选自《快报》(L’Express)专访,采访人: Pierre Assouline,1997年5月1日

编辑 | Cujoh

原标题:《纪念戈达尔 | 成为不朽,然后死去》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司