- +1

对话|建筑师谢英俊:残缺与遗憾,有时是动人的

中秋佳节之际,知名建筑师谢英俊在宝岛台湾的日月潭给澎湃新闻读者发来了祝福和牵挂。

上海当代艺术博物馆(PSA)目前正在展出 “直行与迂回——台湾现代建筑的路径”,展览由“建筑的整体”“建筑的无为”“建筑的态度”三个篇章组成。“建筑的无为”讲述的便是谢英俊的实践,在展厅播放的视频中,看到民众喊着号子,共同架起房屋的构架,如同一次朝圣,虔诚而动人。《澎湃新闻·艺术评论》中秋前视频采访谢英俊时,他正在日月潭的工作室,他谈到了源自《道德经》的“建筑无为”理念,也谈及了“生”“拙”“芜”的美学观点,在他看来,建筑是不可能完美的,环境与生活的场域有时充斥着的一些残缺与遗憾,恰恰是建筑的动人之处。

在2008年汶川地震后,谢英俊协助灾区重建,并将中国大陆的工作室和工厂设在成都。当得知甘孜州泸定县发生6.8级地震后,他表示他的“伙伴们已经做好准备,随时准备奔赴一线提供支援。”

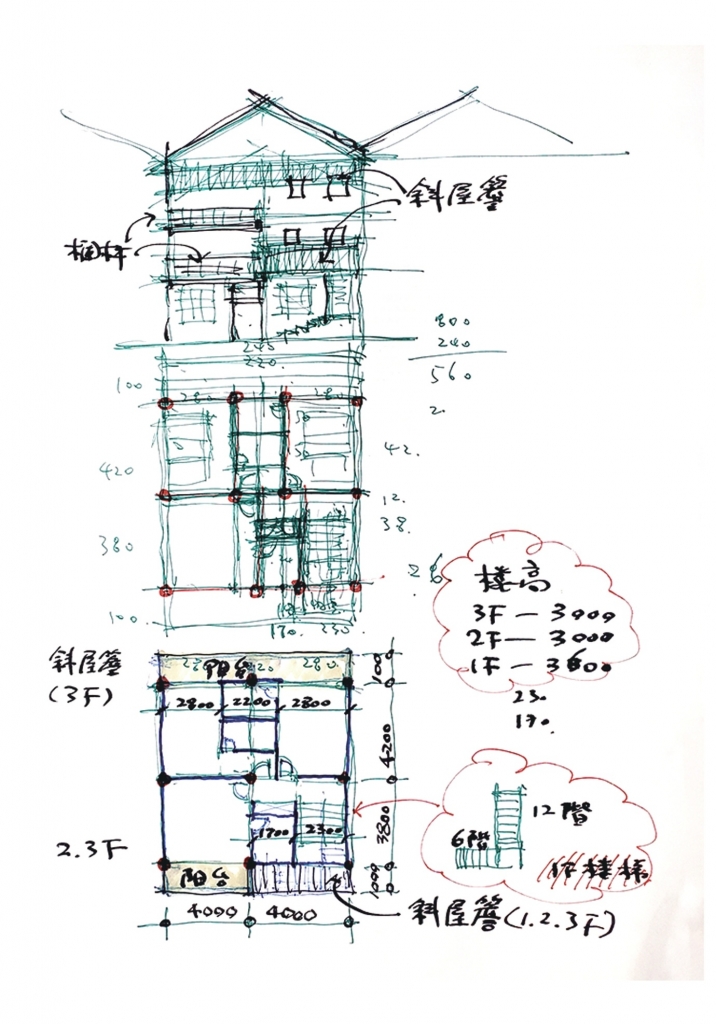

台湾地区“921大地震”后邵族家屋重建。

谢英俊和其它建筑师最根本的差异,在于虽然使用工业化的建筑方法,但坚持简单化工法与施工的程序,并尽量从附近环境中取得自然的材料(例如石子、竹子等),用简单、低科技、互助,以及延续惯常的施工方式,鼓励民众自己动手盖房子。

中国台湾“921大地震”后,谢英俊与邵族部落一起重建家屋,他不仅主导募款建造,还坚持使用低科技的方法,相信个体与家庭在邻里的互助下,可以自己动手造出家园。此后,谢英俊进入中国大陆的乡村,帮助农民造屋,更是在2008年的汶川地震后,深入藏、羌等少数民族的山区,帮助杨柳村的重建,村民作为主体参与建造,恢复并延续原有文化,作为建筑构筑之外的目标。

上海当代艺术博物馆(PSA)“直行与迂回——台湾现代建筑的路径”展览现场。供图:上海当代艺术博物馆

上海当代艺术博物馆(PSA)目前正在展出 “直行与迂回——台湾现代建筑的路径”中,“建筑的无为”讲述的便是谢英俊的实践。《澎湃新闻·艺术评论》在中秋前视频采访了谢英俊。

汶川地震后,杨柳村村民在谢英俊的带领下,自己动手重建家园,图为立架过程。

兰考地球屋,钢构立架

谢英俊以“常民建筑”介入灾后重建,他强调居民参与、构筑自己的家园。

灾后重建&乡村建设:建筑师的角色弱化

澎湃新闻:从台湾地区“921大地震”邵族部落开始,您做过汶川、尼泊尔等不少灾后重建项目,这些项目本身都包含着不同的气候环境和文化传统,您是如何平衡建筑介入和在地文化之间的关系的?

谢英俊:我本身是建筑专业,在灾后重建项目中特别强调居民参与。因为在灾区,尤其是农村或少数民族地区,大多经济比较弱势。想要重建家园和社区,需要牵涉很多资金,除了政府救济外,可能难以获得按揭贷款,所以必须以自身力量自救。这里强调的“参与”,不只是说投入劳动力盖房子,包括对文化的自我认同和诠释。建筑师只是作为协助的角色,必须弱化。

邵族部落重建重点,文化再生。

以建筑技术而言,我们项目从蒙古到海南岛、从东边到西藏、尼泊尔,地域跨度和气候变化很大,必须有各方面的专业知识。我们提供一个建房系统,这个系统必须具有开放性、可以因地制宜。比如我们使用的钢架结构,可以用于多处。当钢架结构在如同“骨架”般架起建筑后,其“皮肉”(建筑所用材料、样式)需要在地居民自己拼凑、自己动手、并根据自己的意见有所变化,它是有弹性的。比如在汶川杨柳村,我们提供了钢结构材料、带领村民组装后,更多由村民自己构筑。尼泊尔也是一样,我们只是运了部分比较重要的“骨料”进去,剩余的是他们的剩料、灾后垮下来木料、石头等再利用。

2008年,谢英俊在灾后的杨柳村。

四川杨柳村的建造过程,村民架起钢构。

所以,这是一个开放的体系,技术层面,必须要简单。我们提供了最少量、最关键性的钢构,在确保安全的基础上,其他各式各样的材料由居民根据不同的文化,习惯自己去处理和解决。

从草图、单线图,到材料生产一体化。

澎湃新闻:正如“常民建筑”的理念,鼓励村民自己盖房子,这是一条怎样的路径?“家”和“房子”最主要的不同在哪?

谢英俊:在乡村盖房子,亲戚朋友会来帮忙。所以房子并不是只有单独一个家,还有左右邻舍。在盖房子的过程中,除了全力以赴经营自己的房子外,人际关系会逐渐建立稳固,这才是构成一个完整的家。“家”还是需要倚赖社会的支援体系,不是一个简单的房子。

在城市里,现在的习惯是跟地产商买一个房子住进去,人与房子的关系只是付了钱的商品。但家给人归属感来自于邻里和社区的支持。不过在移动的城市里,自己建设家园,把房子变成家的那种状态,基本不复存在。

但在农村,传统的观念依旧强烈。重建过程中人际关系非常紧密。比如在尼泊尔和汶川杨柳村,在盖房子的过程像“嘉年华”,今天这家上梁放鞭炮请客,明天换另一家,气氛非常和乐;这与在城市,买了房大概会负债一辈子、邻里间不熟悉的状态是两回事。所以我们一直强调人对房子要有参与感、左右邻舍的关系也需要互动。

山西高壁村农房自建,立架放鞭炮。

当然在不同的社会,面对农村问题肯定是不一样的。比如在欧洲、美国,他们面对的问题与我们是不一样,基本不能作为参考。即便在中国,大陆和台湾因为过去的发展和历史条件不同,也会有所不同。台湾因为曾经的日据时代,农村还保留了来自日本的“农协”系统,并发挥着很大的作用,这也是现在不少大陆学者对台湾农村考察的重点。

我们参与台湾莫拉克风灾重建项目包括了13个部落总共将近1000户人家,其中阿里山德恩亚纳部落大概持续了4年,因为涉及土地问题,协调比较慢。但整个土地规划运作和重建过程,部落的人全程参与。虽然房子的造价非常低,但重建后与产业发展做了很好的扣联,除了种植农作物外,大部分收入来自观光、餐饮、民宿等产业,也成为了“网红”打卡点。后来台湾一些少数民族部落,也会按这种模式做,但要注意民宿应该要由本地居民自己做,外来的人只是做适当的辅导和引导。

来吉部落(得恩亚纳)永久屋。位于台湾嘉义县阿里山乡。在“八八水灾”重建系列中,来吉得恩亚纳是最晚完工启用的一个片区──2014年12月完工、2015年2月交屋,距2009年的八八水灾已时隔六年,却成为了“网红”。

澎湃新闻:在中国大陆,也有不少希望开启明智的乡村建设项目,有些是建筑进入,使用了轻工法、在地材料等乡建模式(如葛千涛在浙江宝溪的“竹双年展”);有些是文化学者介入(如徽州“碧山计划”);有些是艺术项目介入(如引入北川富朗模式的景德镇“浮梁计划”等),你是如何看到这几种乡建模式的?

谢英俊:这几个都是不同领域的专业人士对乡村建设的外部介入,各有专长、都是必要的,而且一定有一些作用。因为乡村的振兴或复兴,不是一个地区、一个行业可以有所为的,它是一个非常大的领域,方方面面需要外界的协助。如果乡村自身能够解决振兴的问题,这就不存在问题。但目前能看到的是农村不管是产业、生活、文化,都是千百年的延续传承,其本身就是一个世界,是一个丰富的领域,并不是一招半式或某个人某些事情可以改变。当然外界的介入肯定会有作用,但并不会马上显现。包括我和“碧山计划”也有过交流,他们和我提到曾受到过很大的挫折。我觉得乡村是千百年的累积,想通过几年改变它,是不可能的。乡村建设也许要以十年百年的时间维度去看,不要希望三两年能看到成果。村民也不会因为你是外界来帮忙的、是善心人士,就能得到好脸色。再比如说“竹双年展”,因地制宜重新发现和发扬了竹的价值。但从长远来看,社会现代化后,农村的改变是天翻地覆的,方方面面都发生着变革,价值体系也在重构。所以需要外来专业人士的进入,但除了本身的专业水准外,还要有一个正确的态度和观念从事乡村振兴工作。

另外我一直强调盖房子是一种生产行为,不是消费行为。传统的农村社群,就是一个互助体系。就像农村合作社,它是一个以人为核心的组织,不是简单资本汇集的组织。

位于碧山工销社外,“D&D黄山店”的招牌以及村民晾晒的衣服构成独特的生活场景。 供图:碧山工销社

澎湃新闻:你参与到的乡村建设或灾后重建中,碰到了哪些问题?你是如何去平衡和解决的?

谢英俊:每天睡醒眼睛一睁开就是问题。因为观念等各方面都需要互相理解,但“关关难过关关过”。需要当地干部的支持、在地居民的信任,在各种条件因缘际会之下,才有办法做。我们参与过很多扶贫项目,有时候政府投入太多,农民反倒躺平了,再大力也扶不起来。所以做农村工作要有正确的观念,足够的经验。如果一厢情愿,会伤痕累累。

谢英俊在汶川杨柳村。

从事乡建工作,现在的一个误区是用城里人的观念。包括从南到北很多农村在做中产阶级品味的民宿。其中在媒体上被看到、被推荐,所谓的“民宿天花板”往往是外来的人,外来的资金、技术、管理、营销,农民只是将房子出租。表面看为农村提供了就业机会,提升了环境,但这不是乡村振兴的核心。更有甚者搞地产、做酒店,看起来风光漂亮,其实这是乡建的歧途之一。要真的面对农村问题,思路还是需要调整。

“直行与迂回——台湾现代建筑的路径”展览中,李国民拍摄的“常民建筑”家屋。

澎湃新闻:你最近参与的乡村建设是哪里?以哪种模式展开?

谢英俊:之前在山西临汾、长治等地的乡村,但疫情后暂停了。相比大陆其他地方,山西农村大部分没有改造,环境条件各方面都不错。我们正在推动一种“从安居到安养”的观念。

黄河畔的山西村落。

降低的院墙高度,让村民关注自己住所内外的环境。

“安居”是把自己的卫生打理好、环境做好,自己本身住着舒服。“安养”是把好的居住品质分享给城市人。提供一种长住、或是季节性的居住空间。“从安居到安养”是先把自己照顾好,例如在设计的策略是把院墙高度降低后,大家会关注自己住所内外的环境开始整理房子院落,再把自家菜园食物和环境与外边人共享。在既有的聚落小径新增一些步道,将居住者和观光旅游者分隔不互相影响。当然,“安养”不是地产商进来做老年公寓。

澎湃新闻:展览中《后巷桃花源》虽然是2011年的作品,却贴合了当下城市微更新的主题。你是如何理解乡村和城市不同生活空间的?

谢英俊:无论是中国还是东亚,城镇化的时间都不长,大多几十年不到一百年。哪怕欧洲,真正大规模的城市扩张、修复和重建也是在“二战”以后。人类对城市的经验其实非常短,所以在城市化过程当中,犯错是正常的。但是我们要做得是如何重新思考和反省。《后巷桃花源》是2011年“朗读违章-王澍x谢英俊建筑展”的一部分,当时展览的主要用意是重新看待违章建筑,继而思考像台北这类城市的居住问题。这个展览的策展人也是阮庆岳,我关注的是街巷,王澍关注的是屋顶。我们看到,虽然“违章建筑”本身不被允许,但只要有钻空子可以钻,违章建筑就会出现。这是不是在提醒我们城市居民的需求?

“朗读违章”中谢英俊的《后巷桃花源》 2011年

在中国大陆很多城市都是新的,开发商做了商品房小区,这些小区目前看起来整齐划一。似乎只有北京的胡同、上海的石库门、古镇老街需要改造。但是人的生活是极其复杂、不是“三房两厅”可以规范的,目前大陆新的城市、新的建筑,因为居住时间短,居住者还没有意识,但久而久之,就会想改变成符合自己生活方式的房子。比如,印度孟买,因为作为城市的历史比较久,城市中老了的、房子用久后的样貌,会逐渐反映出居民真正的需求。

台北建筑屋顶的违章搭建。

印度孟买老城区,正在生活中的房子。

那么之前讲到了,农民是农村盖房子的主体,但市民是否是城市建筑的主体?市民的自主意识和需求如何被表达?

明代归有光的《项脊轩志》,写他自己在小房子里,从读书娶老婆到考取功名,老婆过世再娶,看枇杷树从小长大……过程也要四五十年。但好像现在住在城市里的人没办法写这类文章了,我们好像丢失了很多东西。从主体意识上还是要认同那是一个“家”,不是房子,更不是地产项目。

“直行与迂回——台湾现代建筑的路径”展览现场。 供图:上海当代艺术博物馆

澎湃新闻:目前不少城市还是热衷于邀请知名建筑师做地标性建筑,建筑师希望自己的设计能成为标志性建筑。但你认为“建筑无为”,那么建筑师在城市中可以发挥怎样的作用?

谢英俊:城市建地标建筑是时代的必然,而且城市化发展把商品化推到极致。所以现在很多建筑师想要出奇制胜,语不惊人死不休,这其实不健康。就像大家认为莫斯科是最美的城市,因为其地标只在少数区位。如果到处都是那种“洋葱头”,那就是灾难了。我们现在的城市,尤其是有山有水的小城市,如果再盖张牙舞爪、奇形怪状的建筑,那建筑师和城市规划者都应该要反省。

我也看到现在的建筑师太注重自我符号,这是一种歪风,但是我们现在的建筑趋势,似乎在捧一些“标签”。“标签”是需要的,但不是处处都需要。

澎湃新闻:在城市发展、扩张和改造过程中,我们看到了越来越多统一规划的社区,在您看来城市更新最终是要改善的是怎样的问题?在城市肌理的保留和改善居民生活之间如何选择?

谢英俊:我比较主张旧城区的保留改造再利用,就像之前讲得我们对城市的经验相对太短了,但拆掉后又回不来了。譬如我曾经和芬兰建筑师Marco Casagrande合过的一个作品,从装置艺术的角度表达一些概念。这件作品在台北的宝藏岩,台北市在发展过程中很多棚户区被拆迁,原都市计划是拆除棚户区后变为公园绿地。当时的台大城乡所,发起保护这个区域、保持都市肌理和曾经有过的基因。对这个基因并不只是形式上要保持,而且希望有实质的意义。后来经过呼吁,保存下来了。但被整修变成艺术村,在地居民全部赶走了,后来的住户,都是“客户”。

所以改造以后,我们就觉得不对,因为空有形式,只是空间的保留。当然变“木乃伊”比全部拆掉好。想想这也是上海石库门的问题。

台北宝藏岩帐篷剧场,2003

我们是在更新过程中介入,当时公园空地已种上绿植,我们带着学生将被拆除的通路用木料搭建重新回复,当时原来的住户还没完全迁走,就有大妈经过搭设的通路下到公园空地挖了新的绿植用来种菜,这本身是行为艺术。艺术介入不一定非得漂漂亮亮,应该是保留其过往的肌理和记忆,这是建筑和城市历史的重新缝合。棚户区本来就是社会相对底层人的栖身之地。

如果我们以比较宽的视野看城市的,保留棚户区等建筑,也是在保留都市的内涵,都市不应该都是穿西装打领带的人,都市要能容纳各色人等。

2017年赫尔辛基设计周,谢英俊让难民自己动手盖房子搭建过程。

建筑美学:失控恰恰是建筑的动人之处

澎湃新闻:这回到了你所主张的建筑“有为”和“无为”,这也是PSA展览中关于你的主题,你是如何理解“有为”和“无为”的?

谢英俊:我常常引用《道德经》中的讲法,譬如“小国寡民。使有什伯之器而不用。”其中对现代人是很大的挑战。就是它的价值观念。老子讲“即使有各种各样高明厉害的工具也并不使用”,在建筑中,我的理解是“低技术”,工具和技术都要简化,让居民可以参与其中。

谢英俊于邵族部落的起居空间。

谢英俊煮食喝茶射箭的空间。

《道德经》写于2000多年前,但至今仍适用。再看《道德经》所诞生的时代,似乎老子是在总结过去上万年部族时代的文明经验,对当时社会转变的反思。他所处的时代农业文明开始发展,人口开始聚集、膨胀,技术各方面都有很大的进步,这是当时的现代化。

我们现代文明要开始面对一个很大的挑战——人类文明可能会消失,几千年的发展可能会将地球资源消耗殆尽,把人类带到绝境,问题在哪里?也许回头看看《道德经》,其中会有答案。

现代人所谓的建筑师介入、或者掌握知识或权力的人应该要适当地“无为”。

重建后的杨柳现况。

杨柳村今貌,村民按自己的生活习惯调整建筑的用途。

澎湃新闻:“建筑无为”的想法源于中国传统文化,你的建筑“美学”是否也与传统相关?

谢英俊:我的建筑理念概括说是“生”“拙”“芜”。

对于“生”黄宾虹的理论是“生涩不浮华,自有静气而不甜俗”;张岱说“可以入画之诗,尚是眼中金屑也”。我是希望建筑中有“生”的一面,但在商业化的趋势下,会趋于精美精细,不免走到“甜俗”。

“拙”是“意到笔不到,作为中的无为”。像是日本“侘寂”的概念,也包含了偶然性、“拙”的意思在其中。

“芜”是无限延伸,不是单一、浅薄的视觉刺激,像是卡尔维诺《未来千年文学备忘录》提到的“复杂”的概念。它是一个无意识的、绵密编织的基底,但会让创作形成很长的纵深。

2009深圳香港城市建筑双城双年展“茧”,随着时间攀援建筑生长的树木。

我们做的一些灾后重建住宅,只是给了框架,其他是农民自己盖的,这个建筑会根据居住者的需求一直在变,感觉在无限延伸。也有点类似“侘寂”中接受残缺、接受不可控之美。我的“作品”其实我不可以完全掌控,就像《牡丹亭》中唱的“断井残垣”,是一种时间流逝不可能掌控的遗憾。我想我的美学观念不是干干净净的,因为干干净净是无法接受失控的状态。我希望我提供一个基础,然后居住者自己发挥,“整理院子,扫干净落叶,摇晃一棵树,让树叶再自然落下,这是对失控或残缺的歌颂。”

注:本文图片除了标注外,均由谢英俊以常民建筑团队提供。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司