- +1

拿起笔时,她们成为了自己

在漫长的文学史中,人类社会从来不缺乏优秀的作家——雨果、巴尔扎克、鲁迅、郁达夫……但是我们能够发现,在文学史上留下姓名的,大多数还是男性作家,女性作家似乎一直处于一个稍微冷门一点的位置。实际上,从简·奥斯汀到萧红,这些女性作家至今依然熠熠生辉。

作为女性和文学爱好者,我自然会更加关注由女性作家书写的文学作品,但是也总会时不时地思考:一直强调女性这个写作身份,对于文学来说真的是有意义的吗?女性文学是否是以写作者性别来划分的文学范畴呢?这些问题总会在我阅读女性文学作品的时候时不时地出现在脑海里。

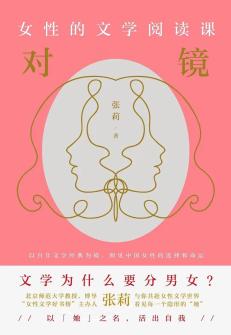

而最近,我们留意到花城出版社的一本新书,叫做《对镜:女性的文学阅读课》,书的封面上写着“文学为什么要分男女?”。于是,带着刚才的问题,我们与这本书的作者——北京师范大学文学院教授张莉,还有作家桑格格聊了聊。

嘉宾

张莉

北京师范大学文学院教授

桑格格

青年作家

主持

张文曦

新周刊编辑

钟毅

新周刊编辑

内容节选

当一个女性开始书写

钟毅:张莉老师,《对镜:女性的文学阅读课》这本书的写作的缘起是什么?也请桑格格老师来分享一下阅读这本书之后的想法。

《对镜:女性的文学阅读课》

张莉 著

花城出版社,2022-3

张莉:“我做女性文学的最终目的是什么?”这个问题对我来说特别重要。

其实我做女性文学研究并不仅仅是为了确认一个学科,或者是关注这些女性文学作品,最重要的是要让女性文学和我们所在的现实生活有一个联系。也就是说女性文学,要关注女性的生活、命运和生存,在这样的一个基础上才有了女性文学研究。

鲁迅先生有一句话叫“无穷的远方,无数的人们都与我有关”,实际上我觉得不仅对作家来说是这样,对研究者也是如此。

这本书的名字《对镜》也是这本书的追求——以百年文学经典为镜,照见中国女性的选择和命运。我希望从100年来的文学作品里看到中国女性走过来的命运,看到以前的我们和现在的我们,甚至去发现我们可以为未来的我们做些什么,我希望能够有这些思考。

总之,我希望《对镜:女性的文学阅读课》能带来一种陪伴式的阅读,我希望把这些对女性命运的思考能够传递给无穷的远方、无数的人们。

《我的天才女友》第三季剧照

钟毅:桑格格老师在阅读之后,你对“女性文学”以及张莉老师这本书有什么样的想法?

桑格格:我觉得我作为一个作家也好,或者作为一个女性也好,都是不太合格的,我不是典型意义上的这两种角色。张莉采访过很多女性作家,发现大家在写作的时候都有点回避自己的女性角色,我发现我也是这样。

女性只是人类的一种,无论男性和女性都是有一些共通性,不是说一个女人就必须要写成这样,或者一个男人就不能写得细腻。有时候你会发现这种性别色彩会在写作当中被消弭。我们身在其中有时候,会选择接受这种消弭,但是研究者会在人们深陷这个问题时,把问题拎出来重塑,去思考这些我们不自知的问题。

张文曦:这本书的封面上有一个问题:文学为什么要分男女?是不是因为男性的作品和女性的文学作品,天然已经有一种不平衡的趋势,在这种情况下,我们更加应该着重强调女性作品的重要性呢?

张莉:为什么会有女性文学这样的分类?其实这个问题要放在历史的维度思考。在整个中国文学史甚至世界文学史中,大部分文学作品都是男作家写的,原因也不难理解:以前的女性是没有受教育权的,更不要提书写权了。所以书写自己的故事,其实是现代社会赋予女性的权利。

曾经,一个女性开始拿起笔写作这件事本身就是很难得的。/《时时刻刻》剧照

在灿若晨星的文学史的天空里边,属于女性的星光并不多,这不是因为女性写得不好,而是她们没有机会发声。伍尔夫在《一个人的房间》里面曾经谈到,如果莎士比亚有一个妹妹,她和莎士比亚一起写作,那么莎士比亚的妹妹一定不会成为一个作家。因为在那个时代,一个女性被赋予的最大价值是家庭内部的,书写被认为是不正当的。

回到中国文学,古代的女性讨论自己的时候,会用于“汝”“奴”“妾”这样的称呼。在中国原本的汉字系统里没有特指女性的“她”,现在女字旁的“她”是在新文化运动的时候,先驱刘半农为了体现对女性的尊重而创造的一个和“他”相平等的字。

娜拉曾在《玩偶之家》里说过一句话:“我是同你一样的人。”但是这句话还是不够进步,在这句话里面,男性是娜拉的标准。但是到了鲁迅的笔下,子君说的是“我是我自己的,谁也没有干涉我的权利”,这句话就代表了女性个人意志的觉醒,女性拥有对自己的处置权。

在鲁迅笔下,子君说出了“我是我自己的,谁也没有干涉我的权利”,代表了女性意识的觉醒。/《伤逝》剧照

所以,为什么我会强调中国女性文学的重要性?因为只有一个独立的现代女性开始书写,真正的中国女性写作的传统才可以建立。1919年,像冰心等女性作家在写作的时候,你会发现她们写得没那么好,有些不连贯、不流畅,她们喜欢写“我的朋友发生了这样的事情”,她们不敢写自己,即使自己身上发生的事情也不愿意写。

100年前,这些女性写作的时候,她们要寻找自己的声音——作为一个女性,如果不像鲁迅和周作人那样写,那应该怎么写?她要经过一个漫长的练习期,直到丁玲、萧红、张爱玲等人出现,我们逐渐发现女性作家和男性作家对世界的理解和表达其实是不同的。

我之所以要强调女性声音的重要性,是因为在漫长的文学史的脉络里,大部分都是男性的声音和男性对女性的想象,而很少有女性自己独立的声音。

经典的文学作品不能用性别来衡量

张文曦:张莉老师认为文学是需要区分男女的,但是有人就会觉得如果一直去强调写作者的性别身份,会不会一定程度上就把写作的范围和视野框定下来呢?

张莉:首先,我认为女性拿起笔写作是一件深具革命意义的事情。我认为真正的中国女性文学的成就在于无数的普通女性拿起笔来写作。可能我们这个时代出不了很多重要的女作家,但是如果我们每一个在乡村、在城市、在任何一个角落的女性都愿意拿起笔写下她们的心事,这就是一个巨大的进步。

所以,我强调女性文学的性别身份在于我希望更多的女性拥有写作权,她们的声音被更多的人听到。

其次,我们判断一个文学作品是不是好的,一个作家是不是写得好,不能说因为她是女作家就写得好,因为他是一个男作家天生就写得不好。

在《安娜·卡列尼娜》中,托尔斯泰表现出对于安娜的理解。/《安娜·卡列尼娜》(2012)剧照

文学史上很多经典的女性形象也是由男作家创造的,比如说安娜·卡列尼娜、包法利夫人和祥林嫂等。经典的作家和文学的判断标准不能用性别来衡量,但是强调性别意识是非常重要的。

写出《红楼梦》《包法利夫人》这些作品的作家在写女性的时候是站在女性的立场,传达的是女性的声音,他们深具社会性别意识,这也是伟大的、经典的作家的特点之一。

像鲁迅在《祝福》里写了一个被各种封建思想和习俗束缚的女性命运的悲剧,托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》里对安娜的命运的理解,虽然他们是男性作家,但是他们在书写女性的时候都深具社会性别意识。

我们作为女性,我们当然要读女性作家的作品,但我们也要读男性作家的作品,不能以二元对立的标准去看待文学作品。文学恰恰是让我们更包容、更有弹性地理解世界。

《成为简·奥斯汀》剧照

钟毅:作为女性写作者,桑格格老师是否会以性别来区分自己的写作身份呢?

桑格格:我依然不愿以性别区分写作身份。因为写作想要实现沉浸的状态,第一件事情要忘我、要融入。我的初衷不会是“我要写一个女性作品”,我的初衷可能仅仅是写一个好的作品。我开始做这件事情的时候,性别对我来说是天然的视角,所以它是我不用去思考的立场。

但在塑造人物和写作故事的时候,角色的社会意识是很重要的,它会让这个故事不仅仅表现出一个小小的世界,而是展现出不同的人、不同的世界。怎么让人物和故事变得丰富、有厚度?那就是要把不同的世界编织在一起,我仅仅是做这样的一个工作。

张文曦:桑格格老师的书《小时候》里有很多有个性的女性形象,你在写这些女性故事和女性形象的时候,你会考虑什么样的因素?有什么会去影响到你笔下那些女性的故事?

桑格格:这些形象是需要有生命力、有能量的,但这种能量不一定是女性的。在写作时,这种能量带来的感觉常常扑面而来,我还没有来得及去辨别,但是我判断出它能折射出一些东西。这和我的写作方式有关,我不是那种计划生产型的作家,而是一口气写下去的那种。

看见“阁楼上的疯女人”

钟毅:萧红算是中国女性作家中非常重要的人物,在她之前,可能很多女性作家很少去发现女性本身,但是萧红就会写一些女性身上灰暗的、不被提及甚至女性自己都不愿意去面对的部分。为什么萧红这样的作家那么重要,她在文学史上又给我们一些什么样的启示?

在中国文学史中,萧红无疑是一个独特的存在。/《黄金时代》剧照

张莉:萧红的《呼兰河传》是我特别喜欢的一部文学作品,它是散文式的小说。萧红是女性文学的代表作家,因为她的作品关注了深层的女性生存问题,而非停留在表象。《呼兰河传》里面有一段说到小团圆媳妇长得那么高,一点也不像好人家的媳妇,所以大家就要改造她、扼杀她,最后这个小团圆媳妇的命运非常悲惨。这个故事很具有象征性色彩。

另外,萧红作品里的语法非常有趣。她经常使用抑扬顿挫的短句,比如“花开了,就像花睡醒了一样”,这种写法是自由自在、具有生命力的。整部作品都是一个小女孩和她的祖父一起生活的视角,这在整个文学史上是非常少见的。

所以萧红其实建造了一个女性的语法,你一看她的作品,就知道是一个女性作家写的。在中国文学史上以女童的声音,写出既天真又纯粹,既悲凉又沧桑的作品,萧红是独一份。

萧红的文字是自由自在、充满生命力的。/《黄金时代》剧照

张文曦:《对镜》最后一节里提到,李娟看似没有女性写作的传统,但实际上这恰恰赋予了她一种更加独特的女性气质。这个很像“去掉‘女’字,找回‘女’字”的论调,不知道两位老师对这八个字的理解是什么?

桑格格:我的理解就是一个人保持原来的生长状态,在具备自我反省的精神之后,开始真正地重建自己的世界。

李娟也好,或者萧红也好,你说她们是天然吗?其实不是,她们的写作其实很有技巧,这样才能具备自己独特的声音。所以,作家没有办法以自然、懵懂的状态去进入文学世界里,作家进入文字的时候已经是一个选择和重新成长的自己了。

张莉:我们每个人身上都有很多刻板印象,这些刻板印象都会在某一个阶段被洗刷掉。其实无论是“去掉”还是“成为”,都是刻板化印象,它潜在地认为某一些事情是你要做的,某一些事情是你不要做的。

文学研究领域有个词叫“观念写作”,观念写作会影响你对世界的理解和构建。为什么真正的作家书写时的状态是混沌的?就是因为我们对很多事情的理解并不是一板一眼的。

有很多人倒是想写一部女性意识强烈的作品,但是那种观念并不是发自内心的,所以ta就写不出来;但有些人没有那种观念,但ta内心的气质和体验决定了ta是一个女性的立场,写出来的就是具有女性意识的作品。

另外,我们总是会觉得女性写作是什么样,如果你没有写成什么样,就不是女性写作。但是女性本身的身份就是具有复杂性的,而不是单一的,这就决定了作家的理解世界的方式也要随具体问题变化,要把人物还原到他/她所在的处境。比如,《红楼梦》里的刘姥姥和贾母都是女性,但实际上她们并不是同一个女性,因为一个人是贫穷的,一个人是富有的。

同样都是女性,不能因为她们有一定的共同点就一概而论。每一个女性的视角都是由她身后的很多东西决定的,比如民族、阶层、文化差异等因素。在大城市的白领女性和在工厂里的女性,她们对世界和生存的理解也是不一样的。

我们谈起《简爱》,往往不会想到阁楼上的那个疯女人。/《简爱》(2011)剧照

所以我们讨论女性文学或女性视角的时候,要谈具体的问题,具体的问题实际上它代表了你理解世界的角度。作为一个女性文学研究者,我经常会跟大家分享女性主义文学,我最喜欢的一种文学批评形象就是“阁楼上的疯女人”。人们对《简·爱》这个故事的解读都是关于简·爱和罗切斯特的爱情,但是女性文学批评会让你看到“阁楼上的疯女人”。

站在那个疯女人的立场,你会看到她是一个被掠夺的人,罗切斯特从她身上淘得了第一桶金成了富豪,然后才会有家庭女教师的出现。你会发现,你站在简·爱的立场和站在疯女人的立场上看世界时,这个世界是不一样的。

那么真正的女性文学的立场是站在谁的立场?是站在那些失声的、看不见的、被隐形的那个人的角度看世界。

作为女性文学研究者,我希望能有更具人文情怀的女性角度。我们看小说和电影时,总会把自己代入到角色中。你把自己看成是宫斗剧里的大女主,你会觉得很解恨,一路搏杀,一路往上走,一路掌握权力走到最高点。

但是真正的具有文学精神或者女性精神的人应该站在失败者、落后者的角度去看世界,像《妻妾成群》里没有解气的反转情节,恰恰是这样,它才能告诉读者生存在那个时代的女性的真正命运。

张文曦:现在有很多女性都或多或少会害怕成为一个母亲,除了身体上的伤痛以外,还有心理上的焦虑,其中很大部分的焦虑就是来自她们害怕成为母亲之后,就会在一定程度上丧失自我。女性面对这种问题的时候,该怎么样更好地找回自己呢?

桑格格:我有一个朋友说了一句话我非常认同,他说“什么是真正的爱,就是可以被拒绝的爱”。社会天然地认定一个女性一定要去成为母亲,这是我抗拒的。我觉得有的人适合做母亲,有的人不适合做母亲。

如果适合的话,这个问题对她来说克服起来就会容易一些;对于另外一些不适合的,那就是真的是成为问题。那么在这种情况下,她可不可以拒绝?这个社会能不能给她选择的空间?

我现在发现这个社会在这个问题上有一些松动的迹象,对女性的理解空间会比过去宽容一点,但是这个过程还是比较缓慢的。

《82年生的金智英》剧照

张莉:1918年9月,胡适发表了一篇名为《美国的妇人》的文章,里面提到“何必定须做人家的良妻贤母,才算尽我的天职,才算做我的事业呢?”这样的一种“超于贤妻良母的人生观”。假如一个女性不是谁的妻子,不是谁的母亲,她的生命依然有意义吗?答案是当然的。

就像假如一个男人,他不是谁的丈夫,不是谁的父亲,他的生命也依然有意义,同理,女性也是一样的。成为母亲不是女性的必须选择,就像成为父亲,也不是所有男人的必须选择,这个和他的人生的成功与生命的意义没有直接的关系。

我曾经和我的一个学生认真地讨论过这个问题,我和她说其实成为母亲是一个自愿的选择,也许你爱上一个人,你们两个非常相爱,你可能很想为他生个孩子;或者你不一定是为他生孩子,只是说你很想成为母亲,不是为了谁,你就是想带一个小生命到这个世界上,这个时候成为母亲其实是一个自由的选择。

我觉得成为或者不成为母亲都不是一个必须的事情,要看自己的意愿。

《我的天才女友》第三季剧照

钟毅:我们对于女性的想象,一方面来源于文学作品,另一方面来源于社交媒体。社交媒体是一个双刃剑,它既让人注意到像《使女的故事》《那不勒斯四部曲》等女性题材的作品从而关注女性命运,但也制造了一些容貌或身材焦虑和恐惧。你如何看待现在的社交媒体对女性形象的塑造呢?

桑格格:我认为没有一个最终的自我,只有自我形成的过程,你的焦虑就是你的自我还没有形成的证据。首先你要清晰,你想成什么样的人?这个答案没有人能够给你,那你就去看和你目标相似的人做了些什么。

如果说你每天在社交媒体上看各种各样的热搜,被各种热搜抢夺你的注意力的话,我觉得就要反省你要想成为什么样的人,你的精力是否足够了。

张莉:我很能理解女性在成长过程中的想法,因为我小的时候也会幻想自己以后能有什么样的爱情和什么样的家庭。但是慢慢地就会发现,这些东西都不是最重要的,最重要的是你去成为想要成为的自己。

波伏娃在《第二性》里讲到为什么女性是第二性时,提到女性打扮得漂亮会被社会奖赏,但实际上漂亮这个东西是虚假的,是被塑造和建构的。这一点给人很大的触动。

今天,我们很多人会通过媒介理解生活,但媒介里面的判断不一定都是对的。对此,我们要有辨析力。最重要的是不取悦于人,这是成为自己的前提,我认为这个很重要。

原标题:《拿起笔时,她们成为了自己》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司